济阳坳陷三合村洼陷稠油油藏的差异成藏过程

2019-01-07高长海张新征王兴谋李豫源张云银张嘉豪

高长海 张新征 王兴谋 李豫源 张云银 张嘉豪 王 健

( 1 中国石油大学(华东)地球科学与技术学院;2 海洋国家实验室海洋矿产资源评价与探测技术功能实验室;3中国石化胜利石油工程有限公司地质录井公司;4 中国石化胜利油田分公司物探研究院 )

稠油油藏历来是渤海湾盆地济阳坳陷重要的勘探目标[1-3]。截至2016年底,济阳坳陷探明稠油储量(28.8×108t)占其总探明石油储量(51.2×108t)的56.3%,同时由于埋藏浅、潜力大、易动用(近5年稠油年均新建产能40×104t),是今后高效勘探开发的重要方向。因此,研究济阳坳陷稠油油藏的成因机制、成藏机理、富集规律等问题,对于稠油的勘探与开发具有重要意义。三合村洼陷位于济阳坳陷沾化凹陷南部斜坡带,其勘探始于20世纪70年代,受传统认识和观念的影响,先后部署的垦2井、垦104井等10余口探井均未获得工业油流。随着对构造、沉积、储层等地质认识的不断深入,2012年部署的罗322井取得突破,于古近系沙河街组试油获得5.77t/d的工业油流(稠油),2014年三合村洼陷上报控制和预测石油地质储量4211×104t[4],从而发现了胜利探区第81个油田——三合村油田。经过近几年的勘探,三合村洼陷已成为典型的稠油发育区,自古近系至新近系均有分布,显示出良好的勘探前景。

三合村洼陷独特的形成机制及地质条件,预示着该区油气藏的复杂性,加之勘探时间不长,目前对稠油油藏的成藏问题认识不清,尤其是古近系与新近系具有明显不同的成藏特征,稠油的源藏关系、成因机制、成藏过程等仍存在争议[5-7],给成藏机理研究带来困难。在前人研究的基础上,通过分析原油生物标志化合物特征,探讨稠油来源、成因等问题,同时结合埋藏史—热史以及流体包裹体均一温度测试,分析油气成藏期次,恢复稠油油藏成藏过程,以期明确研究区稠油油藏的源藏关系、成因机制及其成藏过程,为后续油气成藏机理研究及浅层油气勘探提供依据。

1 地质概况

三合村洼陷位于渤海湾盆地济阳坳陷沾化凹陷南部(图1a),西北以垦西断层与渤南洼陷相接,东北临孤南洼陷,东临富林洼陷,南以斜坡带向陈家庄凸起过渡,是一个夹持在渤南洼陷和陈家庄凸起之间的一个北断南超的箕状洼陷,勘探面积约200km2(图 1a、b)。

图1 三合村洼陷地质特征

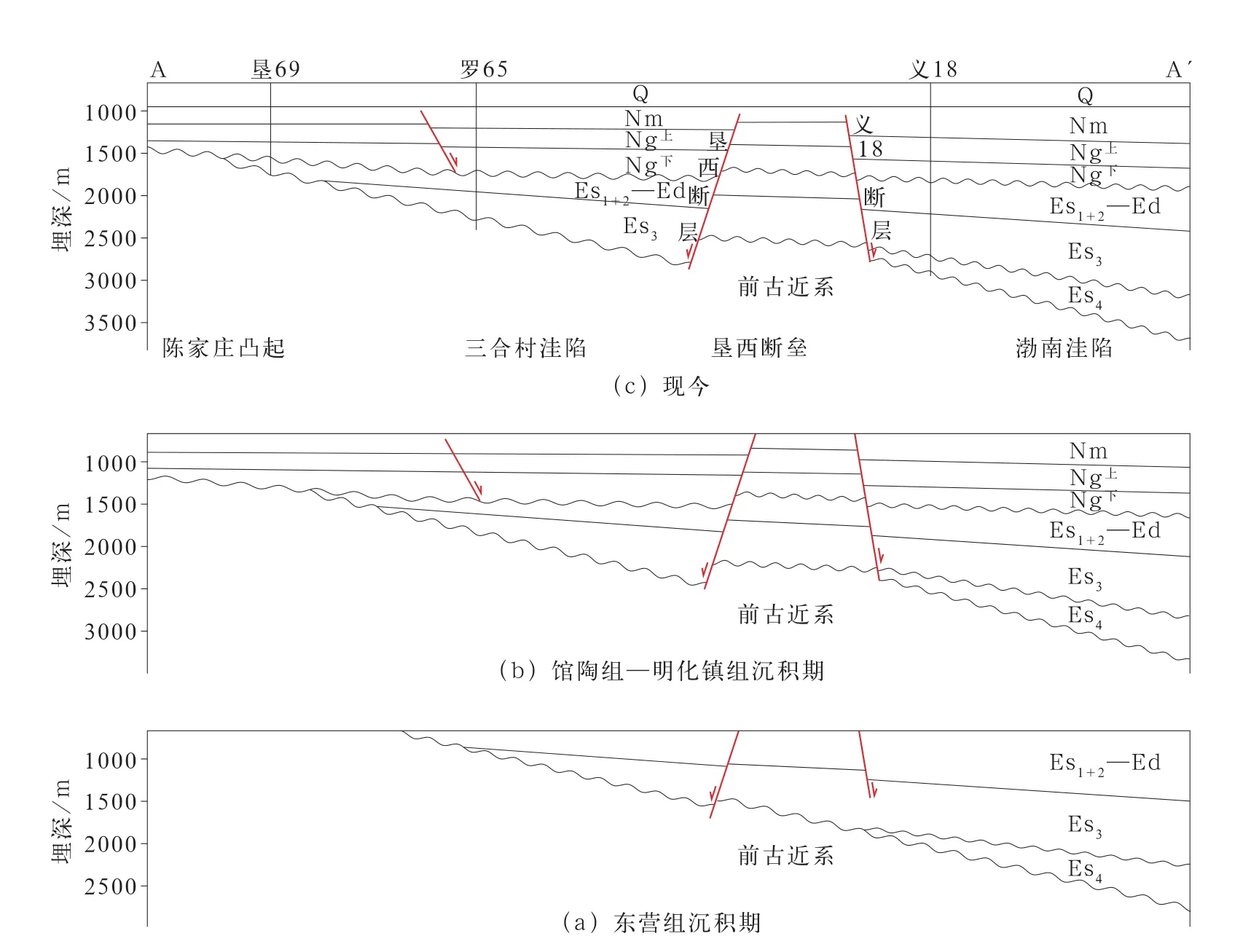

三合村洼陷的形成主要经历了初始断陷、强烈断陷、断坳转换和坳陷4个演化阶段:古近系孔店组—沙四段沉积时期,三合村地区进入初始断陷阶段,此时垦西断层尚未开始活动,三合村地区仍属于斜坡带;沙三段沉积时期,三合村地区进入强烈断陷阶段,垦西断层和义18断层开始活动,形成垦西断垒,同时伴随垦西断层的强烈活动,三合村洼陷初见雏形;沙二段至东营组沉积时期,三合村洼陷进入断坳转换阶段,垦西断层活动性减弱,三合村洼陷持续发育,东营组沉积末期受济阳坳陷整体抬升地质背景的影响,形成古近系与新近系之间的区域不整合面;新近纪以来,三合村洼陷进入坳陷阶段,构造活动逐渐趋于稳定,主要是由差异压实作用导致的中浅层断层活动,三合村洼陷定型(图1c、图2)。钻井揭示地层自下而上依次为古生界、中生界、古近系沙河街组和东营组、新近系馆陶组和明化镇组以及第四系平原组。目前,三合村洼陷共钻探井30余口,先后发现了古近系沙三段稠油、东营组稀油以及新近系馆陶组稠油和天然气、明化镇组天然气等多套含油气层系(图1b、c),形成了以大范围分布的稠油和浅层气为基本特征的“下稠上稀”“下油上气”的复式油气聚集带。

图2 三合村洼陷构造演化剖面(剖面位置见图1b)

2 稠油油藏油源对比及成因机制

2.1 油藏特征

三合村洼陷稠油油藏分布于古近系沙河街组和新近系馆陶组,前者均为地层超覆型油藏,后者以断鼻、断块型油藏为主,发育少量地层超覆型油藏。古近系稠油具有高密度(1.0192~1.1248g/cm3)、高黏度(2594~95280mPa·s)、高含硫量(6.79%~11.03%)和低含蜡量(0.77%~10.61%)的特点,属特稠油范畴;而新近系稠油具有较高密度(0.9428~1.008g/cm3)、较高黏度(151~9488mPa·s)、较高含硫量(1.56%~3.34%)和高含蜡量(2.87%~25.24%)的特点,属稠油范畴。古近系稠油族组成饱和烃含量为6.81%~13.87%,芳香烃含量为31.39%~42.55%,非烃+沥青质含量为47.84%~56.30%;而新近系稠油族组成饱和烃含量为22.46%~50.48%,芳香烃含量为22.41%~33.90%,非烃+沥青质含量为27.71%~42.93%。

2.2 油源对比

三合村洼陷自身并不具备生油条件[4],其稠油油藏的油源只可能来自周边的渤南洼陷、孤南洼陷或富林洼陷,但目前对该问题尚存在油源和成因两方面的争议[7-10],前者有烃源岩及其成熟度之争,后者有原生与次生之争。三合村洼陷周边具备生油能力的烃源岩包括渤南洼陷沙三段和沙四段、孤南洼陷沙一段和沙三段以及富林洼陷沙三段和沙四段。

图3 渤南洼陷烃源岩与三合村洼陷原油地球化学特征对比图

研究表明,富林洼陷沙三段和沙四段烃源岩生成的原油成熟度均较低,且原油的运移局限于洼陷内部[11-12];孤南洼陷沙一段烃源岩C2920S/(20S+20R)值小于0.30,而三合村洼陷稠油C2920S/(20S+20R)值大于0.35;孤南洼陷沙三段烃源岩碳同位素组成特征与三合村洼陷稠油差异明显,前者饱和烃δ13C值为-26.2‰~-21.2‰,芳香烃δ13C值为-25.1‰~-20.8‰,后者新近系稠油饱和烃δ13C值为-28.6‰~-28.1‰,芳香烃δ13C值为-27.5‰~-26.7‰,古近系稠油饱和烃δ13C值为-29.5‰~-29.2‰,芳香烃δ13C值为-28.3‰~-27.4‰。由此可见,三合村洼陷油源可能来自于渤南洼陷烃源岩。如图3所示,三合村洼陷古近系稠油伽马蜡烷含量普遍大于0.55、C35升藿烷指数大于2.50、Ts/Tm小于0.10,与渤南洼陷沙四段烃源岩特征相似;而新近系稠油伽马蜡烷含量一般小于0.20、C35升藿烷指数小于1.50、Ts/Tm大于0.30,与渤南洼陷沙三段和沙四段烃源岩特征相似,且更靠近沙三段烃源岩特征。因此,三合村洼陷古近系稠油来自于渤南洼陷沙四段烃源岩,而新近系稠油来自于渤南洼陷沙四段与沙三段烃源岩,且以沙三段烃源岩供给为主。

2.3 成因机制

三合村洼陷古近系与新近系稠油油质及生物标志化合物特征的明显不同可能反映了两者成因上的差异。根据原油饱和烃、甾萜类化合物特征,结合原油物性及烃源岩演化特征等,将三合村洼陷稠油油藏的原油类型划分为两类(表1)。

表1 三合村洼陷原油类型划分

第1类原油以新近系稠油为代表(图4a、b):正构烷烃基本消失,类异戊二烯烃也消失殆尽,Ts/Tm比值大,伽马蜡烷含量低,孕甾烷含量低,重排甾烷较发育,规则甾烷呈“L”形分布,升藿烷无翘尾现象。这些生物标志化合物特征表明,新近系稠油油藏的形成是典型生物降解作用的结果[13],且达到中等—严重降解程度。同时也证实该类原油来自于渤南洼陷沙三段和沙四段成熟原油的混源。

第2类原油以古近系稠油为代表(图4c、d):正构烷烃保存较完整,Ts/Tm比值小,伽马蜡烷含量高,孕甾烷含量高,重排甾烷不太发育,规则甾烷呈“V”形分布,升藿烷具明显翘尾现象。古近系与新近系稠油的原油族组分与生物标志化合物特征存在明显差异,古近系原油饱和烃含量远低于新近系,但正构烷烃保存相对较完整(缺失C1~C8),表明生物降解作用并非是古近系稠油的主要成因机制。渤南洼陷沙四段烃源岩属于咸水、强还原环境[14],前人研究认为造成古近系原油成熟度明显低于新近系原油成熟度的机制包括藻类可溶有机质早期生烃、富硫大分子早期热降解生烃及碳酸盐岩对有机质低温热催化早期生烃等[15-16]。因此,古近系稠油油藏的形成是低熟成因、硫酸盐还原及轻度生物降解等作用的综合结果。

图4 三合村洼陷原油生物标志化合物特征

3 油气成藏期次

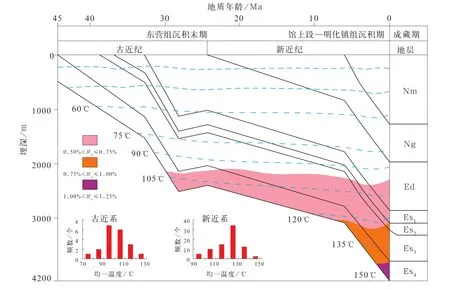

利用流体包裹体均一温度法,结合埋藏史—热史[17-19],对渤南洼陷油气成藏期次进行了研究。自古近纪以来,渤南洼陷处于较缓和的沉降过程,但存在两个相对较快的沉降时期:一是东营组沉积末期(距今约30—25Ma),此时沙四段烃源岩进入低成熟演化阶段,开始生排烃,之后由于东营运动抬升作用导致生排烃中断,因此生烃量有限;一是馆上段—明化镇组沉积时期(距今约10Ma以来),此时沙四段和沙三段烃源岩均进入成熟演化阶段,开始大量生排烃,一直持续至今(图5)。对三合村洼陷古近系和新近系已发现油层的储层流体包裹体分析表明,古近系沙三段储层发育重质油烃类包裹体,主要呈弱黄色或黄褐色荧光,与烃类包裹体相伴生的盐水包裹体均一温度介于70~130℃之间,存在90~110℃两个主峰,距今约25Ma,对应于东营组沉积末期;新近系馆陶组储层发育的烃类包裹体主要呈黄色或黄绿色荧光,与烃类包裹体相伴生的盐水包裹体均一温度介于90~150℃之间,存在120~130℃一个主峰,距今约3Ma,对应于馆上段—明化镇组沉积时期(图5)。因此,三合村洼陷主要存在两期油气充注,即古近系东营组沉积末期和新近系馆上段—明化镇组沉积时期,其中古近纪经历了第1期充注,对应于渤南洼陷沙四段烃源岩,而新近纪经历了第2期充注,对应于渤南洼陷沙四段和沙三段烃源岩,且以后者为主。

图5 渤南洼陷渤深5井埋藏史和热史

4 油气成藏过程

油气成藏过程取决于烃源岩热演化史、构造演化史等多种地质要素之间的相互配置[20-22]。综合构造演化史、油源对比、油气成藏期次、油气输导体系等研究成果,恢复了三合村洼陷古近系和新近系稠油油藏的差异成藏过程。

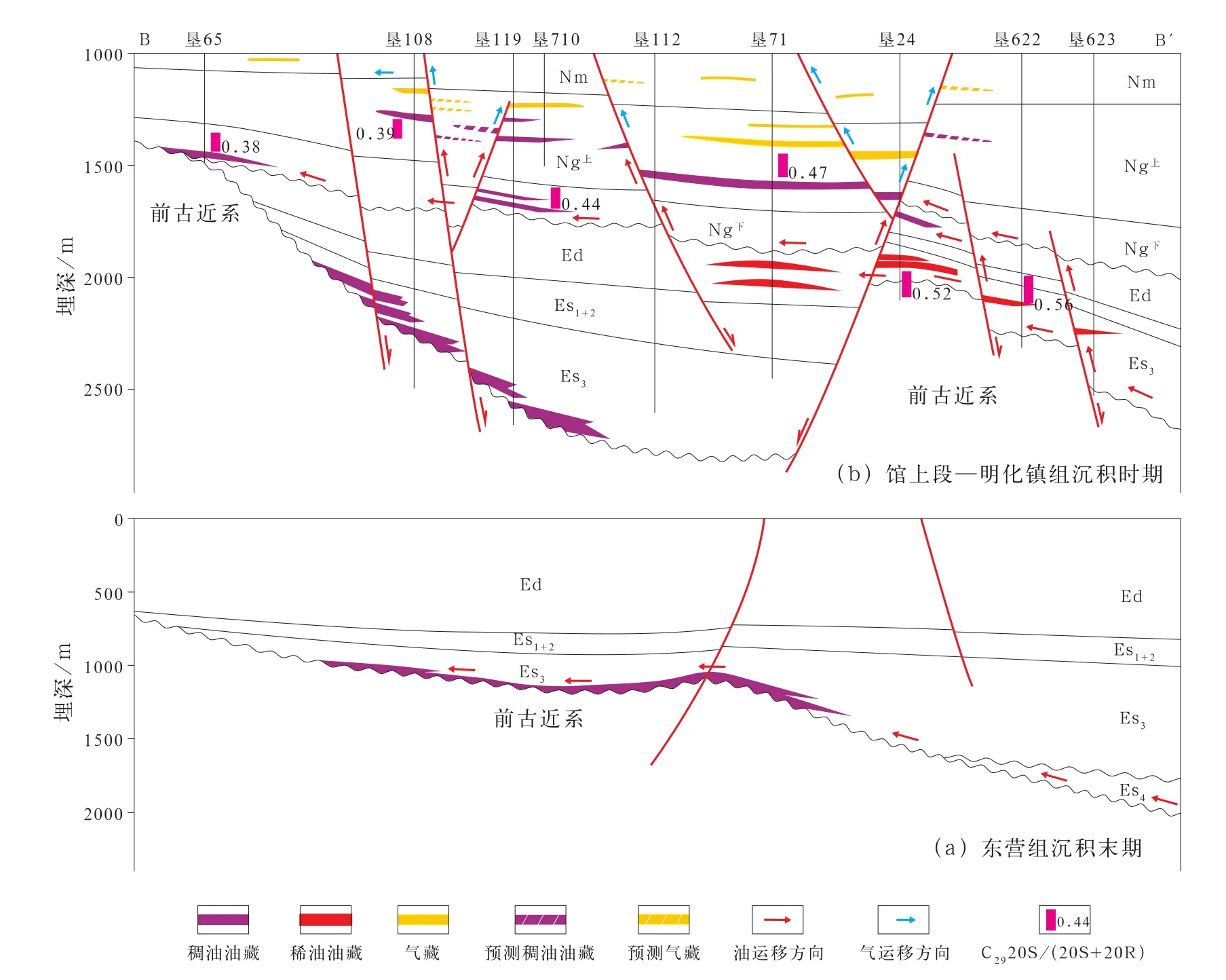

4.1 早期深层原生型稠油油藏

古近系东营组沉积末期,垦西断层处于相对静止状态,由于断距小,并未断开古近系底部不整合输导层,即现今的三合村洼陷仍属于沾化凹陷南斜坡,此时渤南洼陷沙四段膏泥质烃源岩开始进入低成熟演化阶段,生成的低熟原油沿着古近系与前古近系之间的不整合输导层侧向近距离运移至三合村洼陷[22],并在古近系沙三段地层超覆圈闭中聚集成藏,形成低熟原生型稠油油藏(图6a)。

4.2 晚期浅层次生型稠油油藏

新近纪馆上段—明化镇组沉积时期,随着垦西断层、义18断层活动加强,垦西断垒的出现使得三合村洼陷逐渐成型,此时渤南洼陷沙三段和沙四段烃源岩均进入成熟演化阶段,以沙三段烃源岩为主生成的成熟原油在压力和浮力的驱动下,首先沿着古近系砂体侧向运移至垦西断垒,再沿着垦西断层等垂向运移至新近系馆陶组,之后在浮力驱动下,沿着馆陶组骨架砂体自北向南侧向运移,辅以断裂的垂向调整,在馆陶组构造—岩性圈闭或地层超覆圈闭中聚集成藏,后期油藏遭受了强烈的生物降解作用而发生稠化,形成次生型稠油油藏(图6b)。

图6 三合村洼陷油气成藏过程(剖面位置见图1b)

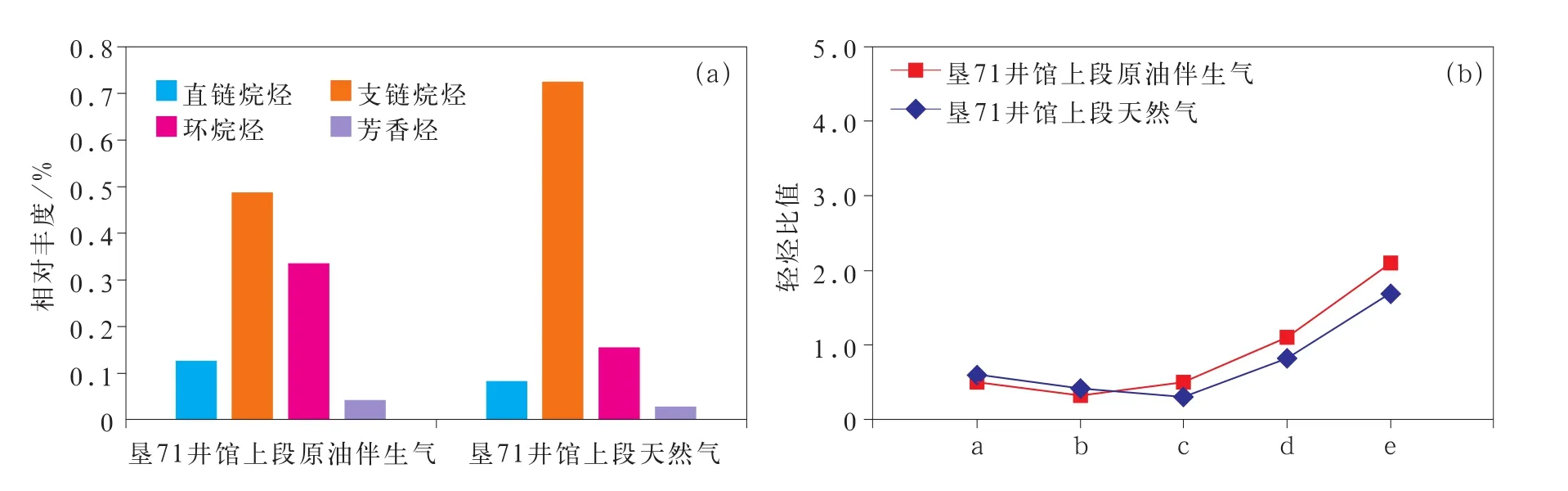

原油遭受生物降解作用时,会伴随有原油降解气的生成[23],且降解气量随着原油降解程度的增加而增加[24-25]。三合村洼陷新近系馆上段和明化镇组发现了大量天然气藏,研究认为这些浅层气藏来自于其下方或侧下方的稠油油藏[21](图7),并呈现“耦合分布”特征(图1b、图6b)。因此,基于稠油油藏与浅层气藏的成因关系和分布关系,提出了两者联合勘探思路,即由已知稠油油藏顺源寻找浅层气藏,或由已知浅层气藏逆源寻找稠油油藏,该勘探思路应该也适用于济阳坳陷其他类似地区,有望实现新的勘探突破。

图7 三合村洼陷天然气轻烃组成(a)及指纹(b)特征对比图

5 结论

三合村洼陷古近系与新近系稠油油藏具有不同的源藏关系和成因机制:古近系稠油来源于渤南洼陷沙四段烃源岩,为低熟成因、硫酸盐还原及轻微生物降解等因素综合作用的结果;新近系稠油来源于渤南洼陷沙三段与沙四段烃源岩,为强烈生物降解作用的结果。

三合村洼陷先后经历了两期油气充注:古近纪东营组沉积末期,渤南洼陷沙四段烃源岩生成的低熟油通过“不整合+骨架砂体”运移至古近系地层超覆圈闭中聚集成藏,形成早期深层原生型稠油油藏;新近纪馆上段—明化镇组沉积时期,渤南洼陷沙三段和沙四段烃源岩生成的成熟油通过“断层+骨架砂体”运移至新近系构造—岩性圈闭或地层超覆圈闭中聚集成藏,后遭生物降解作用而发生稠化,形成晚期浅层次生型稠油油藏,为浅层气藏的形成奠定了基础。

基于浅层气藏与稠油油藏的成因关系及分布关系,提出了由已知稠油油藏顺源寻找关联未知浅层气藏或由已知浅层气藏逆源寻找关联未知稠油油藏的联合勘探思路,可为济阳坳陷或其他类似工区的浅层油气勘探提供理论指导。