前向、后向参与价值链分工的生产率效应差异研究

2019-01-05

一 引言及文献综述

随着国际产业分工从产品间分工向生产内分工不断演化,以及分工范围扩大和深入,工业制成品的生产链条逐渐拉长,生产工序不断细化,中间产品贸易飞速发展,产品生产跨越多个地区的现象愈来愈普遍,产品的价值实际上被很多国家(地区)分享,而不是仅由最终出口该产品的国家(地区)占有,价值链的全球特征比较明显。由于生产过程是由知识和技术密集度以及附加值由低到高的环节或任务序列组成,这些生产内分工在国家和地区间分布取决于各自的比较优势与生产能力。一项调查表明,300家销售收入超过10亿美元的跨国企业中(OECD, 2013),平均51%的元器件生产、47%的最终组装生产、46%的仓储、43%的顾客服务、39%的产品研发是在本国之外完成的。

一般而言,一国参与全球价值链(GVC)分工有两种方式:进口中间投入品用于生产出口产品(后向联系)和出口中间投入品被其他国家用于生产出口产品(前向联系)(Hummels et al.,2001)[1]。各国企业通过频繁的进出口贸易尤其是中间品贸易整合到全球价值链分工体系中,呈现出共生、共振、共荣的格局。在产品内分工体系中,发达国家在中间品创新和出口上拥有绝对的竞争优势,凭借着多样化技术优势和中间产品在各国之间不断重新配置生产,利用各国比较优势来获取“技术多样化红利”,而发展中国家的经济发展凭借着丰富的人力资源和未开发的土地、环境等自然资源禀赋吸引发达国家中间产品和技术转移,通过进口中间品进行加工组装再出口发达国家的生产模式,引发和带动国内产业分工深化和发展,获取“人口红利”和“自然资源红利”。但受禀赋差异的影响,各国在产业内国际分工发展中实现的贸易扩展边际和集约边际存在显著区别,使得各国分享的“全球化分工红利”有所不同,以及各国内部不同类型劳动力分享的“全球化分工红利”也呈现出差异和不平等。西方发达国家利用全球价值链分工实现了“强者越强”,即高技能劳动力在所有制造业全球价值链中占增加值份额平均增长5%,而中国只增长了2%,明显低于巴西、印度等国家(Timmer et al.,2014)[2]。因此,本文认为前向联系和后向联系对一国全要素生产率的影响存在差异性,统一对待有可能高估(低估)参与全球价值链分工对发展中经济体(发达经济体)的影响。另外,区别前向联系和后向联系的不同作用,也有助于帮助中国企业理解过度参与后向联系的局限性,以期通过提高创新能力实现全球价值链参与方式的转变,通过更多的出口中间品促进中国企业全要素生产率的提升,进而继续推进中国经济又好又快地发展。

早期对全球价值链问题的研究主要是从单个企业或行业的角度来考察,例如通过案例研究从微观角度诠释各国在该产品全球价值链中的参与特征。之后大量研究基于垂直专业化理论与增加值贸易核算框架量化一国参与国际分工的程度(Hummels et al.,2001[1];Johnson和Noguera,2012[3];Koopman et al.,2014[4];Wang et al.,2017[5])。近年来大量文献集中研究了参与国际生产分工的经济效应,比如对收入分配(Feenstra和Hanson,1999)[6]、出口产品技术复杂度(邱斌等,2012)[7]的影响。

依靠技术进步的全要素生产率提升是促进经济持续发展的关键,因此,系统研究参与全球价值链分工对生产率的影响尤为重要。从积极影响来看,许多理论研究表明外包或全球价值链可以通过更细化的劳动分工、要素增强型技术进步以及中间投入种类多样性、竞争效应、技术溢出等多种渠道提升生产率水平(Grossman和Rossi-Hansberg,2008[8];Li和Liu,2012[9];Baldwin和Robert-Nicoud,2014[10]),大量实证文献也从不同层面上验证了参与全球价值链分工对生产率的影响。微观(企业)层面,Baldwin和Yan(2014)[11]利用加拿大企业微观数据证明了参与全球价值链分工有利于提高生产率水平。国内学者利用制造业微观数据也发现深入融入全球价值链分工会促进企业生产率提升(唐东波,2014[12];席艳乐和贺莉芳,2015[13];吕越和吕云龙,2016[14])。张杰和郑文平(2017)[15]同时考虑中间品的进口与出口,发现中间品进口促进了一般贸易企业的创新活动,但不利于加工贸易企业的创新活动,而中间品出口对两类贸易均产生抑制效应。中观(产业)层面,来自于对美国制造业的研究表明,1992-2000年间制造业通过国际生产分工获得了显著的生产率提升效应(Amiti和Wei,2009)[16]。刘庆林等(2010)[17]研究发现中国制造业在融入全球价值链进程中获取了显著的技术溢出效应。但王玉燕等(2014)[18]研究发现中国工业行业参与全球价值链分工并不能持续提升其生产率,一旦跨越临界值就会产生抑制效应。Kummritz(2016)[19]利用跨国制造行业面板数据研究发现,参与全球价值链分工有利于国内附加值和劳动生产率的提升。空间维度方面,邵朝对和苏丹妮(2017)[20]利用中国省际面板数据研究发现,中国地区参与全球价值链分工会产生显著的空间溢出效应。

也有研究得出负面影响结论。Görg et al.(2008)[21]研究发现爱尔兰企业产品外包对其生产率的影响因企业出口密度产生差别,对低出口密度企业产生显著的正向作用,但对高出口密度企业的作用不显著。对德国与比利时的研究也发现,产品外包对生产率的提高无显著作用(Winkler,2010[22];Michel和Rycx,2014[23])。针对意大利行业数据研究发现,外包对生产率的影响依赖于对外包的测度方法(Chalfoun et al., 2008)[24]。利用中国企业数据研究发现,外包对生产率的影响因GVC驱动方式产生差异(王俊,2014)[25],中国参与垂直分工对技术创新产生不利影响(沈国兵和于欢,2017)[26]。吕延方和王冬(2010)[27]利用中国行业数据也发现,承接外包并未提高行业生产率水平。

由上述文献可见,参与全球价值链分工的生产率影响效应并没有形成共识。本文将从以下方面进行拓展:首先,多数文献局限在个别国家情形,没有从更大范围样本去研究全球价值链嵌入对全要素生产率的影响,本文利用1995-2009年40个国家(地区)14个制造行业面板数据[注]14个制造行业分别是食品、饮料制造及烟草业;纺织及服装制造业;皮革、毛皮、羽毛( 绒) 及鞋类制品业;木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业;造纸及纸制品业、印刷业和记录媒介的复制业;石油加工、炼焦及核燃料加工业;化学原料及化学制品制造业;橡胶及塑料制品业;非金属矿物制品业;金属制品业;机械制造业;电气及电子机械器材制造业;交通运输设备制造业;其他制造业及废弃资源和废旧材料回收加工业。,对不同发展程度经济体的制造行业进行研究;其次,现有研究大都基于后向关联考察全球价值链分工的生产率效应,忽略了前向、后向关联可能存在异质性影响,本文则从全球价值链双向参与视角切入,采用工具变量法(2SLS)识别参与全球价值链分工(前向参与和后向参与)与全要素生产率之间的因果关系,探讨这一异质性;另外,进一步将TFP指数分解为“技术效应”和“资源再配置效应”,分别考察前向参与和后向参与对这两种效应的影响。

二 模型与数据

(一)基本模型设定

结合全球价值链嵌入对全要素生产率影响的理论机制分析,在已有研究基础上设定基本计量模型如下:

lnTFPcit=β+β1lnIVcit+β2Zcit+μc+φi+δt+εcit

(1)

lnTFPcit=γ+γ1lnFVcit+γ2Zcit+μc+φi+δt+εcit

(2)

其中,c、i、t分别表示国家(地区)、行业与时间。TFPcit表示行业的全要素生产率水平;lnIVcit和lnFVcit分别表示GVC前向参与和GVC后向参与。Zcit代表控制变量,具体而言包括资本密集程度Capitalcit、人力资本HHScit、外商直接投资FDIcit、对外开放水平(open)、经济发展水平pergdpcit以及制度环境instcit。μc、δt、φi分别是国家、时间和行业固定效应;εcit为随机误差项。

(二)变量设定与说明

解释变量:从增加值贸易核算角度来衡量全球价值链参与程度起源于Hummels et al.(2001)[1]提出的HIY方法,但该方法有明显的不足,随着投入产出表数据质量的提高,Johnson和Noguera(2012)[3]克服了HIY方法中的缺陷。Koopman et al.(2014)[4]在这些文献的基础上提出了KWW方法,对一国出口贸易增加值进行完全分解,并提出了全球价值链参与指数(GVC_participation)与全球价值链分工地位指数(GVC_position)来衡量一国参与国际分工的程度和在国际分工中的地位。本文借鉴Koopman et al.(2014)[4]的方法来衡量1995-2009年40个国家(地区)14个制造行业参与全球价值链分工的程度。

将核算全球价值链参与程度的增加值贸易分解,即运用投入产出模型分解国家-产业在全球价值链上的国内附加值与国外附加值。

其中,Xj(N×1)是各国总产出向量,Ajg(N×N)为投入产出系数矩阵,Yj(N×1)表示各国自己生产并用于本国消费或出口的最终品向量。可以将上式转换为矩阵运算,其中矩阵B即为完全消耗系数矩阵。

X=(I-A)-1Y=BY

出口增加值矩阵VBE对角元素为本国吸收的增加值,非对角元素为其他国家吸收的增加值。横向非对角元素之和IVi表示i国各产业出口的间接附加值,是由i国将中间品出口给s国,s国再加工后出口到另一国实现的;而纵向非对角元素之和FVi为进口增加值,表示本国出口价值中由外国中间品所创造的部分。

(3)

(4)

VBE矩阵沿着列方向分解(FV),主要是从后向关联的视角进行考虑,类似于追踪某一产品各个生产环节中各投入要素价值含量来源;沿着行方向分解(IV),主要是从前向关联的视角进行考虑,考察该部分作为生产要素投入到各个部门的价值量。现有文献在考察全球价值链嵌入的生产率效应时,大都只检验了基于列向分解的后向关联对生产率的影响,忽略了基于行向分解的前向关联的影响。但一般而言,一国参与全球价值链分工依赖于自身的专业化分工优势,在复杂任务上(研发等)有比较优势的国家,在产品内分工中会获取较多的分工收益,表现为典型的前向参与度较高;相反,如果一国在低附加值(加工组装等)任务上有比较优势,表现为产品出口中嵌入了大量的外国附加值,后向参与度较高。因此,本文认为有必要综合考虑前向关联与后向关联,分别探究GVC双向参与(前向参与和后向参与)对全要素生产率的不同影响。

被解释变量:本文借鉴Lai和Zhu(2007)[28]、刘洪愧和谢谦(2017)[29]的做法,采用多边增加值TFP指数来衡量各国制造业全要素生产率水平。该TFP指数值不会受基准国家选择的影响,也不会受要素投入计量单位的影响,具有很好的适用性。具体的计算公式如下:

(5)

式中,下标c、i和t分别表示国家、行业和时间;X={Y、K、H、M、L、I},分别为产出、资本、高技能劳动力(劳动投入按小时数计算)、中等技能劳动力、低技能劳动力以及中间品的投入量;ω={α、β、γ、θ、ρ},分别为相应要素的报酬以及中间产品价值占产出的份额(α+β+γ+θ+ρ=1);N表示样本中的国家或地区数量。

图1为lnTFP关于lnIV与lnFV的散点图及拟合曲线,可见前向参与(IV)与后向参与(FV)与TFP之间呈现较强的正相关关系,但具体的相关强度还需进一步计量估计。

图1 前向参与和后向参与与全要素生产率散点图

控制变量:为解决遗漏变量所产生的内生性偏误问题,在实证分析中加入以下控制变量。人力资本(HHS),使用高技能劳动力工作小时数占总劳动力工作小时数的比重表示;为控制不同资本密集度行业的系统性差异,引入资本密集度变量(lncapital),采用固定资本存量与从业人员数的比值,即人均固定资本存量表示;为控制出口的生产率效应,引入行业开放度变量(open),使用出口占产出的份额表示;外商直接投资(FDI)是企业获取技术溢出的主要渠道,使用国家FDI流入存量占GDP的比重代替;制度质量(inst),高质量的制度可以为研发创新营造良好的环境,降低不确定性风险,开发与推广先进技术,促进生产率的提升(Edinaldo和Bruce,2013)[30],采用全球治理指标体系(Worldwide Governance Indicators)中的相关数据进行衡量;经济发展水平(lnpergdp),采用实际人均GDP表示,以控制国家规模大小及国家特定经济因素的影响。

(三)数据来源

鉴于数据的可得性,本文采用1995-2009年40个国家和地区的14个制造业细分行业的面板数据进行实证分析。其中,全球价值链参与程度核算所涉及的数据均来自WIOD数据库的世界投入产出表,该投入产出表记录了1995-2011年41个国家和地区(27个欧盟国家,13个世界主要经济体以及世界其他国家和地区)的35个行业的投入产出数据(14个制造行业以及18个服务行业)。人力资本、行业资本密集度以及用于核算全要素生产率的总产出、各类劳动投入、资本存量和中间投入等数据均来自WIOD数据库中的社会经济核算账户(Socio Economic Accounts)。制度质量数据来自全球治理指标体系(Worldwide Governance Indicators),包括腐败、控制能力民主化程度、政府治理效率、管制质量、法律制度、政局稳定性六个指标。本文应用主成份分析法将这六个维度构造成一个综合制度质量指数。FDI流入存量来自于UNCTADstat数据库;实际人均GDP来自Penn World Table(version9.0)。

三 实证结果分析

(一)全样本基准回归

由于所选样本涉及不同国家(地区)和不同行业,本文的基准回归运用OLS进行参数估计,并纳入不同类型的固定效应以控制个体效应可能造成的估计偏误以及在一定程度上减轻遗漏变量带来的内生性偏误。另外,为避免变量间可能存在的多重共线性问题导致估计结果丧失有效性,进行方差膨胀因子VIF检验,结果显示变量中VIF的最大值为3.21,小于10的临界值,说明变量间不存在明显的多重共线性问题。

根据表2,列(1)、列(3)是不加入任何控制变量下的OLS回归结果,结果表明GVC前向参与(IV)与GVC后向参与(FV)在1%的水平下对全要素生产率产生正向影响,且IV的系数明显大于FV的系数,说明参与全球价值链分工有利于全要素生产率的提升。由列(2)和列(4)可知,加入人力资本、资本劳动比等控制变量后,变量IV与FV的显著性及符号不变,且IV的促进作用仍大于FV,说明通过出口中间投入品供其他国家用于生产出口产品的全球价值链参与方式对全要素生产率的促进作用要强于以进口中间品用于生产出口产品的全球价值链参与方式。

本文认为GVC前向、后向参与会通过以下途径对全要素生产率产生积极影响。从前向参与角度看,首先是市场规模效应。出口中间品扩大了产品市场规模,企业进行创新付出的固定成本可以被扩大的市场规模所摊平,从而增强了企业的创新激励;其次是竞争效应。出口到国外市场,参与到更为激烈的、更为自由的国际市场竞争,创新所具有的“逃离竞争”效应会激励企业通过创新来生产差异化产品,一旦创新成功,企业就可能逃离其他企业竞争,在出口中间品上又拥有了较强的技术与垄断势力,为需要大量资金的研发投入提供保障。因此,前向参与度较高的国家处于“出口中间品-研发创新-出口中间品”的正循环,生产率提升较快(沈国兵和于欢,2017)[26];第三是资源再配置效应。外包中间产品生产可释放出劳动力,包括高技能劳动力,在国内行业内、行业间再配置,潜在地增加了国内中间产品、最终产品的生产能力和创新能力。由于技术创新、设计创新、产品创新存在着规模递增的特征,新释放的高技能劳动力与已有的创新要素结合起来,显著增加全要素生产率。从后向参与角度看,后向参与越高的企业在全球价值链中处于从属地位,全球价值链中的主导企业虽然会对其进行技术转移,帮助其改良工艺,提高生产率和产品质量,以维持最终产品的竞争力。但考虑到从属企业“羽翼丰满”,进行自主研发和创新,则会直接与原主导企业进行竞争,威胁其市场地位。因此,主导企业会筛选技术转移,一旦从属企业的技术升级可能威胁到主导企业的核心利益时,主导企业便会“隔离”与“阻断”这种技术转移和技术溢出,相当于在升级过程中设置技术隔离带,使得产业升级仅限于产品和工艺升级,导致企业的自主创新能力提升有限(刘志彪和张杰,2009)[31]。

(二)内生性问题处理

基准回归通过控制固定效应在一定程度上减轻了因遗漏变量造成的估计偏误,但仍可能存在一些不可观测的异质性特征导致解释变量与误差项相关而产生内生性问题。另外,参与全球价值链分工的行业相对于没有参与全球价值链分工的行业,可能在参与分工前生产率就高,生产率越高的企业越倾向于参与全球分工,因此全要素生产率与价值链参与之间存在联动因果关系,导致基准OLS估计不再是无偏有效。对模型进行异方差稳健DWH检验显示,存在显著的内生性问题(见表2)。为此,本文借助工具变量法消除内生性问题所带来的估计偏差。从上文分析可知,不管是前向参与还是后向参与,本质上都是双边之间的贸易流动。因此,本文借鉴Kummritz(2016)[19]的做法,通过构建双边贸易成本与产业距离的交叉项来预测双边增加值贸易流,作为全球价值链参与的工具变量[注]详细的工具变量构建说明请参阅 Kummritz(2016)[19]的研究。。

引力模型表明双边贸易流在一定程度上依赖于双边贸易成本,而如果采用双边直接的贸易成本仍可能存在一定的内生性。例如日本汽车行业可以游说当地政府减轻与印度的贸易成本,从而从印度获得价格更低的中间投入(钢材)来提高生产效率,这样一来,用贸易成本预测贸易流进而作为工具变量的外生性就大打折扣。但在以价值链分工为主要特征的引力模型下则可忽略该问题,可以通过构建与第三方的贸易成本来预估双边间发生的贸易流(Noguera,2012)[32]。例如日本汽车出口中包含了大量来自印度的附加值,一部分附加值是印度中间品直接出口到日本而创造的,但也有很大部分是印度中间品出口到中国内地以及中国台湾,经两者加工后又出口到日本的,因此,印度与中国内地、印度与中国台湾之间的贸易成本就与日本汽车行业的生产效率无关,以此来预测日本的出口产品中包含的印度附加值就尽可能保证了工具变量的外生性。上述分析表明双边贸易流的发生要有第三方的参与,而两个产业间距离为第三方的参与提供了契机。一般而言,产业距离越大,越需要经历更多的中间生产环节,其他国家就也有机会参与某一环节的专业化生产。日本汽车出口中包含的印度钢材产业的附加值一部分需要通过中国内地与中国台湾的贸易而间接实现,很大程度上就是因为钢材作为原材料比较靠近上游,而汽车产成品接近消费者比较靠近下游,两个产业之间的距离较长,第三方中国内地与中国台湾就可以通过进口印度的钢材加工成金属制品再出口到日本来参加汽车产业链。最终,通过贸易成本与产业间距离来预测国家l产业j与国家k产业i之间的贸易流进而构建工具变量的公式如下:

(6)

(7)

(8)

从表2可知,工具变量的有效性和相关性检验均通过,此外,由于本文的模型属于恰好识别,不存在过度识别问题,总体而言,本文工具变量是有效合理的。与OLS估计结果相比,采用2SLS估计的前向参与(IV)、后向参与(FV)的系数符号与显著性并没有改变,但前向参与(IV)、后向参与(FV)的估计系数下降到0.0299、0.0133,说明内生性问题使得OLS估计产生显著的向上偏倚,采用2SLS估计是很有必要的。

表1 零阶段(The “Zero” Stage)回归

表2 GVC双向参与对全要素生产率的影响

(续上表)

变量OLS(1)(2)(3)(4)IV(2SLS)(5)(6)(7)(8)Hausman检验33.36***218.66***129.21***148.91***DWH检验4.45**3.93**6.01**15.55***

注:括号内数值为纠正了异方差后的 t 统计量,***、**和* 分别表示1% 、5% 和10% 的显著性水平;Kleibergen-Paap rk LM 检验、Kleibergen-Paap Wald rk F检验、Anderson-Rubin Wald检验的原假设分别是工具变量识别不足、工具变量为弱识别、内生回归元的系数之和为零,若拒绝原假设则说明工具变量是合理的,下同。

(三)进口来源地与出口目的地异质性下GVC双向参与的生产率效应

许多研究进口或出口与生产率之间关系的文献都强调了进口不同来源地中间产品或出口到不同国家的中间品对生产率的不同影响(张杰和郑文平,2017[15];刘洪愧和谢谦,2017[29]),但并没有得出一致结论。鉴于此,本文将全球价值链前向参与分解为发达国家(地区)与欠发达国家(地区)向第三国出口产品中吸收的本国(行业)中间品出口的附加值[注]按照第二部分的定义,就是指一国(行业)中间品出口到发达国家,经发达国家加工后又出口到第三国所包含的该国(行业)附加值。,称为与发达国家(地区)的前向参与和与欠发达国家(地区)的前向参与;将后向参与分解为本国(行业)出口中包含的发达国家(地区)附加值和欠发达国家(地区)附加值,称为与发达国家(地区)的后向参与和与欠发达国家(地区)的后向参与,以此研究全球价值链参与对生产率的异质性影响。而且为了检验在全球价值链分工中占绝对控制地位的G5国家[注]G5国家分别是德国、日本、英国、法国与美国。,本文还单独研究了与G5国家的前向参与和与G5国家的后向参与对生产率的影响。根据世界银行与国际货币基金组织(IMF)对高收入发达国家(地区)的分类,将样本中40个国家(地区)的21个划分为高收入发达国家(地区)[注]根据世界银行与国际货币基金组织(IMF)对高收入发达国家(地区)的分类,将样本中40个经济体中的21个划分为高收入发达经济体,这21个高收入国家(地区)分别为:澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、塞浦路斯、德国、捷克、西班牙、芬兰、法国、英国、爱尔兰、意大利、日本、韩国、卢森堡、荷兰、葡萄牙、瑞典、中国台湾、美国。,余下的则为中低收入欠发达国家(地区)。

分析表3发现,从前向参与分解来看,与发达国家(地区)间前向参与的影响系数是0.0288,与G5国家间前向参与的影响系数是0.0287,与中低收入欠发达国家(地区)间前向参与的影响系数是0.0196,三者都通过了1%显著性水平检验,表明不管是被发达国家(地区)还是被欠发达国家(地区)进口生产并向第三国出口所吸收的本国(行业)中间品出口国内附加值均有利于该国技术进步,且前者的促进作用大于后者。可能的原因是发达国家(地区)本身对进口产品的质量与性能要求较高,企业通常会被要求进行高水平的标准化生产,籍此可以学习发达国家先进的管理方法与理念,获取较强的技术溢出。从后向参与分解来看,与发达国家(地区)间后向参与的影响系数是0.0110,来源于知识密集度更高的G5国家的影响系数是0.0131,而与欠发达国家(地区)间后向参与的影响系数是0.0089,三者都通过了1%的显著性水平检验,表明出口产品生产中来自发达国家(地区)的中间品尤其是来自G5国家的中间品更能促进生产率提升。可能的原因是从发达国家或地区(尤其是G5国家)进口的中间品中蕴含了更高水平的技术与知识,因而与发达国家(地区)产生的GVC后向关联能够获取较多的技术转移与外溢,生产率水平提升较多,而与欠发达国家(地区)之间的GVC后向关联更多的是产品环节的专业化与相应的规模效应,技术转移与技术溢出相对有限。

表3 进口不同来源地与出口不同目的地的估计结果

(四)稳健性检验

为了进一步检验结论的稳健性,首先替换衡量技术进步的全要素生产率。第二部分的全要素生产率测算考虑了不同技能型劳动力对经济增长的不同贡献度,在此按照一般方法视不同技能劳动力的贡献度一样(Caves et al.,1982)[38],重新估算全要素生产率进行实证检验。其次,由于经济结构变动或经济冲击可能造成模型设定误差,导致估计结果有偏。借鉴田毕飞和陈紫若(2016)[39]的做法,采用3年全要素生产率均值lnTFP代替原有lnTFP进行实证检验。最后,为了保证工具变量更加有效的外生性,进一步剔除大国样本[注]大国包括中国、法国、德国、日本、美国与英国。进行回归,因为大国可能有能力干涉第三国的贸易政策。从表4稳健性检验结果可见,三种情况下的计量回归均没有改变前向参与和后向参与回归系数符号和显著性,说明本文基准回归结果是比较稳健的。

表4 稳健性检验

四 价值链双向参与对行业生产率影响的机制分析

一国参与全球化分工的部门生产率增长,一方面因为部门内企业产出增长受到产品进出口、接受国外直接投资或到国外直接投资中的技术溢出效应、学习效应的促进,使得企业自身TFP水平提高,从而带动整个行业TFP的进步;另一方面该部门生产率水平在高于国内其他部门的情况下,将吸引其他部门生产要素向该部门转移,使得TFP较低的企业逐渐退出市场,从而实现整个行业TFP的增长。参与全球价值链分工是否对这两种技术进步方式产生差异影响?本文借鉴 Massell(1961)[40]、蔡跃州和付一夫(2017)[41]研究思路,将索洛增长模型及增长核算框架拓展至产业层面,把TFP指数分解为“技术效应”与“资源再配置效应”,探讨全球价值链参与(前向参与和后向参与)对两者的不同影响。

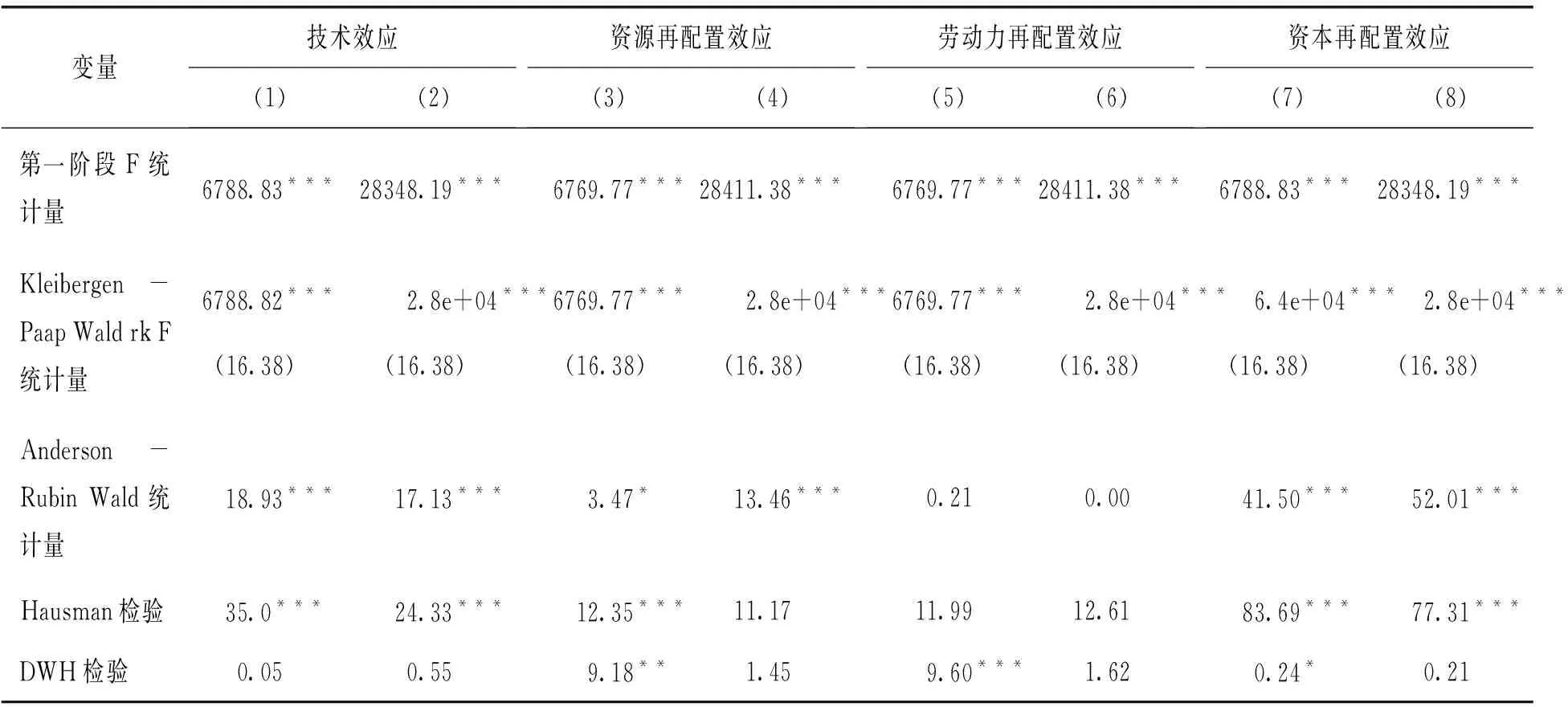

从表5工具变量法(2SLS)的估计结果可知,列(1)、列(2)前向参与和后向参与的估计系数均为正,说明前向参与或后向参与全球分工程度越深的行业,对行业的技术进步越有利,即全球价值链分工存在技术效应;列(3)、列(4)中前向参与和后向参与的估计系数也均为正,说明前向参与或后向参与全球分工程度越深的行业,越有利于优化资源配置,实现技术进步,即全球价值链分工存在资源配置效应,但从列(5)-列(8)可知,这种资源配置效应主要是通过资本配置效应实现的,劳动力配置效应不显著。

为了进一步考察劳动力配置效应且考虑到劳动力技能差异以及人力资本对技术创新的重要性,在上文对TFP分解的基础上进一步将高技能劳动力配置效应抽离出来,重点探讨参与价值链分工对其影响。如表6所示,列(1)和列(2)显示了全样本下前向参与和后向参与对高技能劳动力配置效应分别产生正向作用与负向作用,但均不显著,而将样本分为高收入发达国家(地区)组和中低收入国家(地区)组分别进行计量检验时,结果发生了改变,高收入发达国家(地区)组的回归结果显示前向参与全球价值链分工显著地有利于高技能劳动力配置效应的实现,后向参与的估计系数为正,但不显著;中低收入国家(地区)组的回归结果均为负数,但都没通过显著性水平检验。总体结果表明发达国家(地区)参与全球价值链分工尤其是前向参与有利于促进高技能劳动力的优化配置,实现技术进步,而中低收入国家(地区)参与价值链分工在一定程度上不利于通过高技能劳动力的再配置促进技术进步。

发达国家(地区)通过任务贸易,将低端生产环节或任务外包给发展中国家(地区),将生产率相对较高的技能密集型生产活动留在国内,而高生产率企业使用高技能劳动力的收益更高,因此,与低生产率企业相比,更有激励搜寻、吸引高技能劳动力(Helpman et al.,2010)[42]。所以,从外包任务中释放出来的高技能劳动力会迅速配置到创新生产率更高的生产环节或任务上,并与已有的创新要素相结合,在创新的规模递增效应影响下,将会促进创新产出显著增加。而中低收入新兴经济体或发展中国家(地区)的低成本劳动力优势虽然支持了越来越多的中间产品外包,但这些中间产品生产所使用的技术以及引发的技术进步主要是低技能劳动力偏向的技术,使得低技能密集型企业的生产率提升,在国内人力资本规模有限供给以及还不太完善的市场机制下,将会与国内高技能劳动力密集型部门展开对高技能劳动力的竞争,对高技能劳动力密集型部门产生“挤出效应”,在一定程度可能导致行业内高技能企业所需高技能劳动力不足,减缓研发创新,致使整个行业的技术进步受阻。

表5 机制检验:技术效应与资源再配置效应

(续上表)

变量技术效应(1)(2)资源再配置效应(3)(4)劳动力再配置效应(5)(6)资本再配置效应(7)(8)第一阶段F统计量6788.83***28348.19*** 6769.77***28411.38*** 6769.77***28411.38***6788.83***28348.19***Kleibergen-Paap Wald rk F统计量 6788.82***(16.38) 2.8e+04***(16.38) 6769.77***(16.38) 2.8e+04***(16.38) 6769.77***(16.38) 2.8e+04***(16.38) 6.4e+04***(16.38) 2.8e+04***(16.38)Anderson-Rubin Wald统计量18.93***17.13***3.47*13.46***0.210.0041.50***52.01***Hausman检验35.0***24.33***12.35***11.1711.9912.6183.69***77.31***DWH检验0.050.559.18**1.459.60***1.620.24*0.21

表6 机制检验:高技能劳动力再配置效应

五 结论与启示

全球价值链分工已成为国际贸易与经济增长领域的中心主题,参与全球价值链分工的技术进步效应如何?本文通过构建基于贸易成本和产业距离(上游度与生产阶段数)的工具变量,结合WIOD的世界投入产出表与社会经济核算数据测算了1995-2009年40个国家(地区)14个制造行业参与全球价值链分工的前向、后向参与度与全要素生产率,采用工具变量回归方法分别揭示出全球价值链前向和后向参与与全要素生产率之间的因果关系。结果发现:(1)不管是前向参与还是后向参与均有利于全要素生产率的提高,且前向参与的生产率效应大于后向参与;(2)通过考察进口来源地与出口目的地异质性发现,不管是对前向参与还是后向参与进行分解,参与到高收入发达国家(地区)生产网络的生产率效应要大于参与到中低收入欠发达国家(地区)的生产网络;(3)通过将全要素生产率指数分解为“技术效应”和“资源再配置效应”进行回归发现,前向参与和后向参与均有利于“技术效应”与“资源再配置效应”的实现,但后者主要体现在“资本再配置效应”。将“高技能劳动力再配置效应”从“资源再配置效应”中剥离出来发现,高收入发达经济体前向参与全球价值链分工有利于实现“高技能劳动力再配置效应”,中低收入经济体前向参与和后向参与均不存在该效应。

本文的研究结论对于我国如何进一步实施开放战略以促进产业转型升级有如下几点启示。首先,我国需更深层次地参与全球价值链分工体系,以出口中间品提高前向参与能力。为此,我国要进一步加强自主创新和研发能力,提高高端零部件与现代服务的供给能力,逐步参与到全球价值链分工体系的高端竞争网络,避免长期困于微利化的低端竞争窘境。其次,进一步深入到高收入发达国家(地区)的分工网络。为此,一方面中国各行业要进一步强化配套生产与服务水平,提高与发达国家(地区)的GVC对接能力,另一方面积极参与与发达国家(地区)间的双边或多边贸易谈判,从而构建更加自由的贸易环境以推进GVC分工。再次,构建有效的人才激励、分配与流动机制以提高人力资本积累和增加研发投入,缩小与前沿技术的差距以及提高我国生产关键零部件和先进机器设备的技术创新能力,从而更好地发挥参与全球价值链分工的生产率效应。最后,完善激励机制与制度设计,引导要素尤其是高技能劳动力向生产率更高的高技能劳动力密集型行业集聚;企业自身的技术进步是TFP增长的主要源泉,因此应进一步落实贯彻《国家创新驱动发展战略纲要》,持续推动行业技术进步,形成技术优势。