正續《本朝文粹》律賦研究

——以唐佚名《賦譜》爲視角

2019-01-05張逸農

張逸農

《經國集》成書(827年)約二百年之後,日本漢文學史上第二部文學總集《本朝文粹》誕生了。該書的編纂者爲藤原明衡(989—1066),係藤原式家的宿儒,其先祖即日本辭賦第一人藤原宇合。該書的確切編纂時間已不可考,觀其書名襲自宋人姚鉉所纂《唐文粹》,而後者成書於宋真宗大中祥符四年(1011),故該是至少當不早於此。該書體例大體效仿《文選》,以賦置於集首,其次繼之以詩、詔等等,當然根據日本漢文學實際狀况也相應地有所創易。所收作品的時限上追《經國集》截止的嵯峨天皇弘仁(810—823)年間,下迄編纂者明衡壯年時的後一條天皇長元(1028—1036)年間。在作品選録標準上,姚鉉《唐文粹》正如其序言“以古雅爲命,不以雕篆爲工,故侈言曼辭率皆不取”中所言,尤其體現在文學性的詩賦作品上,推崇古體排斥近體,體現出宋人文章復古的趣味與追求,是以《四庫全書總目》對此總結道“是篇文賦惟取古體,而四六不録;詩歌亦惟取古體而近體不録”。比照《本朝文粹》所收詩賦不難查知,姚鉉這一做法顯然對明衡有著深刻影響。在詩的選録上,明衡堅定貫徹了姚鉉的做法,《本朝文粹》所收漢詩二十八首全係古體雜詩(另有行、詞各一),對彼時流行的大量近體律、絶一概不予理會;但是在辭賦的選録上,明衡却不得做出不妥協,所收賦凡十五篇,十四篇爲律賦,唯兼明親王《兔裘賦》例外。兼明親王賦中雖自言乃擬賈誼《鵩鳥賦》而成的感懷之作,但就其賦的體制而言,却并非如賈生賦那樣是騷體賦,依然是不脱四六痕跡的駢賦。大率在日本,辭賦的創作原本就不如漢詩普遍廣泛、諸體兼備,律賦在彼時已經蔚成風尚,完全擠壓了明衡自由裁量的空間。

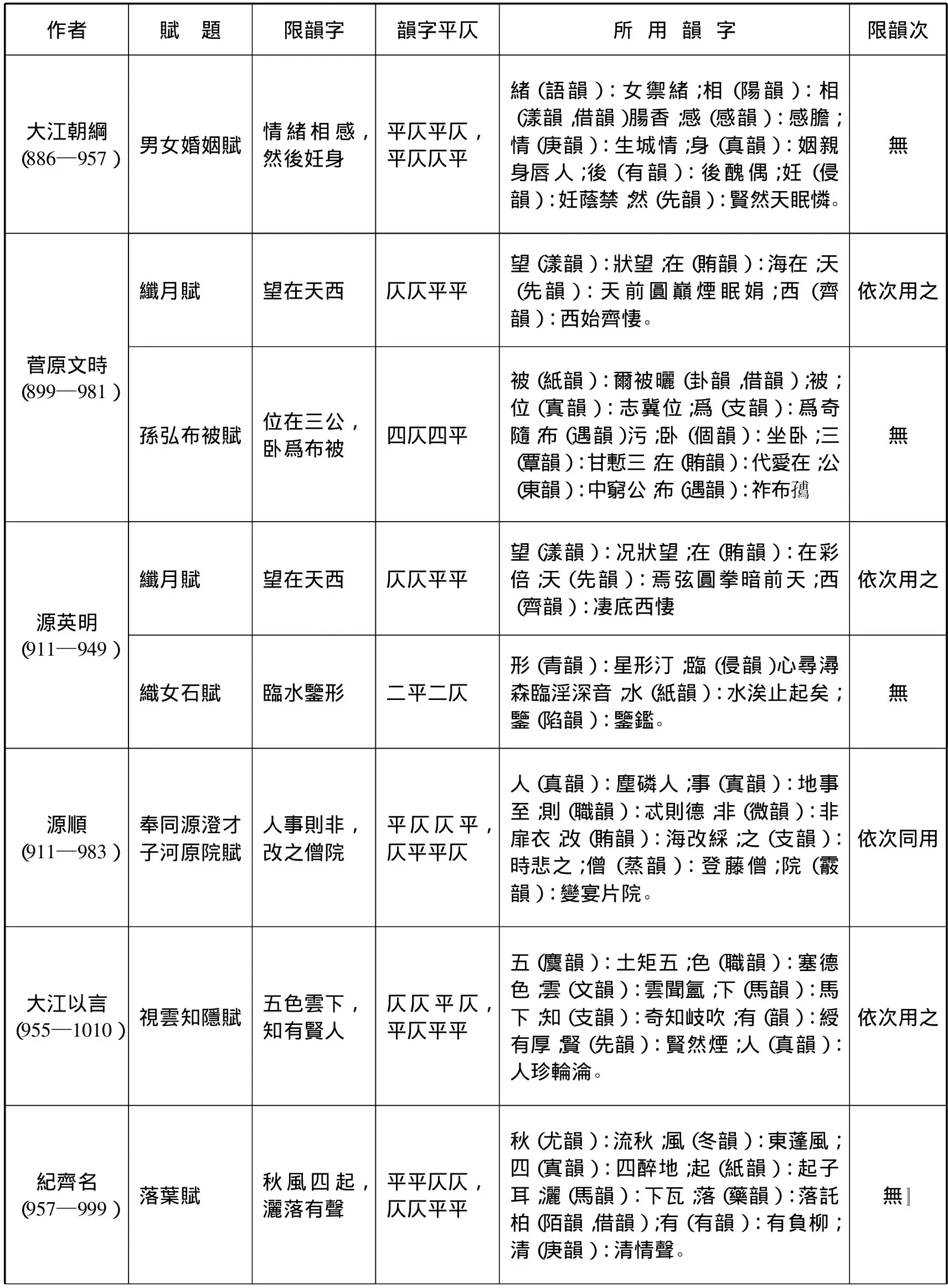

《本朝文粹》之後又約百年間,其續篇《本朝續文粹》問世,纂者傳爲藤原南家之後的藤原季綱,季綱此人生平不甚清晰,《本朝續文粹》體例一應承襲《本朝文粹》,只是成書極爲倉促,集中舛誤極多似未脱稿之作。所收作品起自後一條天皇寬仁二年(1018)下逮崇德天皇保延六年(1140)。就賦而言,僅收律賦五篇,全係大江匡房一人之作。正續《本朝文粹》所收律賦情况詳見下表:

前述兼明親王《兔裘賦》日人如柿村重松《本朝文粹注釋》、大曾根章介《大曾根章介章介日本漢文學論集》皆以爲是古賦,此論可謂是唐人口吻。唐人佚名《賦譜》言:“凡賦體分段,各有所歸,但古賦段或多或少。(中略)至今新體,分爲四段。”又曰:“故曰新賦之體項者,古賦之頭也。”《賦譜》中所謂新賦即是律賦,而律賦之外,唐人概稱爲古賦。而律賦這一稱謂,唐時未有聞,最早見於五代王定保《唐摭言》卷九:“鄭隱者,其先閩人,徙居循陽,因而耕焉,少爲律賦,辭格固尋常。”入宋以後逐漸流傳固定下來至今。有唐一代,辭賦演進至律賦,加上此前的詩體賦、騷體賦以及與律賦同屬文體賦的漢文賦、駢賦(采馬積高氏之説,唐宋新文賦其體式實際與漢文賦同而言語更淺易而已),體式可謂齊備。今人張伯偉氏《論唐代的規範詩學》就指出,“唐代詩學的特點在於規範,而規範詩學的要義在怎麽寫,因而唐代詩學完成了從寫什麽到怎麽寫的轉變”。突出地表現在以詩格、詩式、文格、賦格等爲名的著作大量存在,其中辭賦類見於《宋史·藝文志》就有五種,可惜皆已散佚。幸而今人所能確見的尚有白居易《賦賦》及前揭佚名《賦譜》。白賦一論賦的源起及功用,二論唐代試賦取士制度及律賦的特征。《本朝文粹》所收菅原道真《昧旦求衣賦》序中“閹茂之歲,後九月十二日,天子(宇多天皇,筆者自注)召見文章士十有二人於殿上,有敕曰:‘賦者古詩之流,詩蓋志之所之(後略)。’”所引“賦者古詩之流”,聯繫到宇多天皇與菅原道真君臣對白氏的熟稔和熱愛,或恐非直接引自班固原話而間接引自白賦也未可知。而據張伯偉氏考證大約成書于唐文宗太和、開成間(826—840)的佚名《賦譜》也較早就已經傳入日本,最遲平安後期的藤原宗忠(1062—1141)《作文大體》一書中對其已有襲用。因此正續《本朝文粹》中的賦家諸人親見此書的可能性是存在的。《賦譜》一書不言聲律,著重句式、對句、發送、段落、結構、賦題、用事,展現出細緻精密的形式分析傾向,爲律賦的創作實踐提供了極具操作性的指導和規範。以下藉助《賦譜》的協助試分别從賦題、用韻、句式等角度考察前揭正續《文粹》諸篇律賦。

一、 正續《文粹》律賦之賦題

歷來中國文學人士似乎都不太注重文章題目的製作,以至於今日我們所見的不少傳世作品其文題大多係後人所擬,辭賦中著名者的如《子虚》《上林》就是其例。至少從唐人開始,對於文題的重要性逐漸予以更高的重視。如賈島《二南密旨》“論題目所由”條言:“題者,詩家之主也;目者,名目也。如人之眼目,眼目俱明,則全其人中之相,足可坐窺於萬象。”賈島所論雖是詩題,移之以論賦題也當是妥當的。而佚名《賦譜》針對賦題亦言“凡賦題有虚、實、古、今、比喻、雙關,當量其體勢,乃裁制之。”意謂製作賦題時無論抽象物還是具象物,無論故事還是時事都可以用作命題之資,一題之有兩種事物可以互爲比喻或雙關。觀平安律賦諸賦題顯然至少較之《經國集》諸賦題就豐富多了。既有虚者如《法華經賦》;實者就更多了如《秋湖賦》《春雪賦》《纖月賦》等等;用故事者如《孫弘布被賦》用《史記·平津侯主父列傳》漢相公孫弘布被之譏事,《視雲知隱賦》用《陳書·徐陵傳》徐陵母夢五色雲而生徐陵事,《羽觴隨波賦》用《文選·顔延之〈應詔宴曲水作詩〉》李善注引《齊諧記》載周公卜洛邑流水泛酒事,《莊周夢爲蝴蝶賦》用《莊子·齊物論》莊周夢爲蝴蝶事;用時事如《清風戒寒賦》《昧旦求衣賦》《男女婚姻賦》等。

定题之後,就需要切入题目以破题立意了。這一點歷來爲文士所重視,清人錢大昕評論唐人詩賦就云:“唐人應詩賦,首二句謂之破題。韋彖《畫狗馬難爲功賦》,其破題曰:‘有二人于此,一則矜能于狗馬,一則夸妙于鬼神。’此賦有破題也。”《十駕齋養新録》卷十《經義破題》而《賦譜》更進一步針對上述不同類型賦題的破題之法進行舉例解説。

如針對於“虚”類賦題,《賦譜》指導作賦者應該“先叙其事理,令可以發明”,并舉佚名《大道不器賦》及白居易《性習相近遠賦》之例予以説明。正續《文粹》律賦中大江匡房《法華經賦》:“夫一大事之因緣,其義遠哉。機根遍熟,法華方開。”就是破題即開宗明義,先叙凡大事皆有遠大因緣之理,以表明《法華經》之成立有深大根基絶非憑空而來。對於“實”類題目,《賦譜》提出了兩種不同的破題應對之法。一種是就其物而論其物,“則究其物像,體其形勢”。正續《文粹》律賦中如《纖月賦》“瞻彼新月,有微其狀”、“初月生,暮天曠”,《春雪賦》“雪之逢春,深不過尺”,《織女石賦》“山兮有石,漢也有星。一入工夫之意,自成織女之形”等,即沿用此破題法,以白描手法直接點出所賦事物的形象特征。另一種情况,如果“雖有形像,意在比喻”的話,“則引其物像,以證事理”。正續《文粹》律賦中《柳化爲松賦》“至脆者柳,最貞者松”,就是采用此法。柳和松是具體的事物,而脆和貞是其抽象的性質,引具體事物以形象點明抽象的概念。《同源澄才子河原院賦》“有院無鄰,自隔囂塵”,以河原院“有院無鄰”的實地景觀來引出遠離塵囂的抽象隱逸主題。而如果以故事入題的話,“則發其事,舉其人”。如《孫弘布被賦》:“孫弘老學,擇賢忽爾。”又如《視雲知隱賦》:“雲生上天,人託下土。”又如《羽觴隨波賦》:“昔周公之卜成也,瞻彼東洛,建我西周。開翠蹲于岸上,濫羽觴於波頭。”又如《莊周夢爲胡蝶賦》:“漆園傲吏,南華真人。因寢寐而入夢,忽變化兮如神。”如果以今事入題的話,“舉所見,述所感”。如《清風戒寒賦》:“風也淒凉,歲夫徂邁。彼號令之幽律,乃陶鈞之警戒。”又如《昧旦求衣賦》:“運之逾遠者淳德,明之至遲者凉秋。垂衣弗及,昧旦相求。”

二、 正續《文粹》律賦之限韻

律賦脱胎于駢賦,其於駢賦的分野正在于限韻與隔對,若以數學式直觀地表現出來即: 律賦=駢賦+限韻+隔對。所謂限韻即指規定一個或數個韻部的韻字以作賦,限韻之賦作一般認爲最早見於王勃《寒梧棲鳳賦》(以“孤清夜月”爲韻)。正續《文粹》律賦的限韻及用韻情况如下:

①②845—903。890。845—912。。㔌。①②。。

續 表

續 表

律賦限韻的韻數本是不定的,從二韻至十韻不等,但觀上述正續《文粹》律賦,只有四韻和八韻兩種形式,每一韻部之下用韻字二至八字不等,但仍以三四韻字爲常。今人丘瓊蓀氏指出:“律賦自俳賦變衍而成,俳賦所有之格律,律賦一一保存之。既參以沈約之四聲八病,又限以官韻。一篇之中,至少用四韻部,每部至少用四韻,其所限之官韻至八韻,故律賦之篇幅,無過長過短之差。”具體而觀,正續《文粹》律賦用韻嚴格符合律賦較之俳賦、文賦用韻嚴格的特點,如大江匡房《落葉賦》明顯將冬韻與東賦分用不通押。借韻的情况也殊少,僅於菅原文時《孫弘布被賦》、紀齊名《落葉賦》、大江匡房《法華經賦》中各見一處,而偷韻(所限之韻與實際用韻不符)、任用韻(不限定韻部和韻數)的情况都不見諸正續《文粹》律賦中。從限韻字的性質來看,除紀長谷雄《柳化爲松賦》以題爲韻,其餘如上節所述所用限韻字皆是用來註解題意,唯一例外的是大江匡房《莊周夢爲胡蝶賦》以“涉年帶春”爲韻而與題意不相比附。至於所限韻字的平仄,大抵平仄參半或二平二仄或四平四仄,唯一的例外是紀長谷雄《春雪賦》。

三、 正續《文粹》律賦之句式

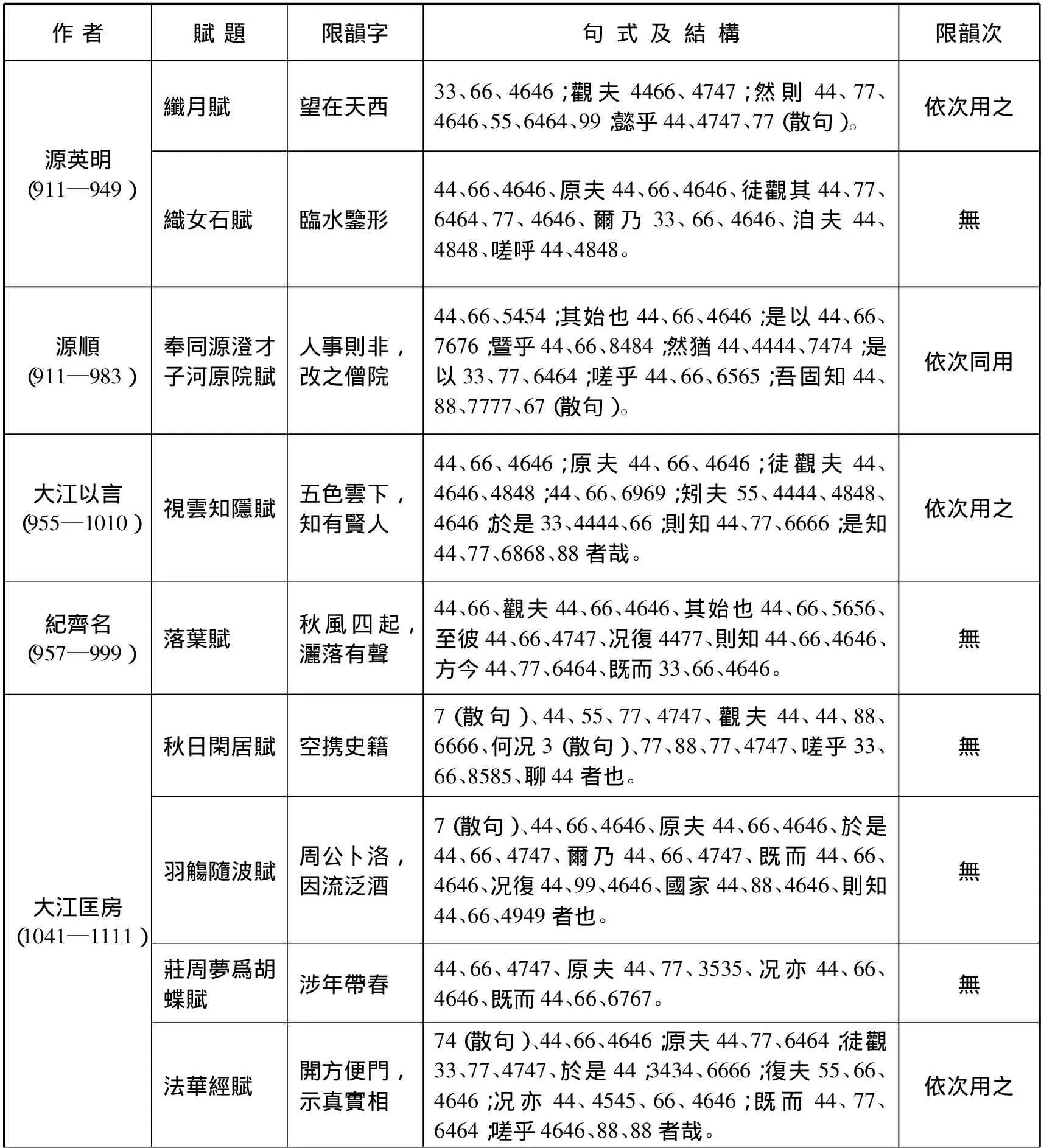

律賦自别於駢賦的第二特征即是隔句對了,一般研究認爲隔句對應當起源於六朝駢文。下表將呈現正續《文粹》律賦的句式尤其隔句對使用情况及基本行文結構。

845—90344、66、474766、6464、44、474744、77、4646、44、4646、44、44、4747、6666、44、4646、44、33、46464646、1010。5、44、66、44、6464、77、44、4444、55、77、44、77、4646、44、44、44、77。89077、44、6464、4444、4646、44、6688、4646、4477、4646、44、6644、77、4848、4466、44、646433、4646、44、44、88。845—91244、55、77、5656、44、44、88、7474、77、88、77、4646、33、44、88、77。44、66、66、99、44、7575、44、66、77、77、44、99、4646、99、44、4747、5454、6944、77、4444、44、77、66、66、77、4646、4646、77、44、88、6767、4646、4646、7676、4646、4646、99、66、4747、66。886—95744、66、4646、44、66、4646、44、4646、44、66、6464、55、66、4545、55、4646、33、5454、66、66、77、4646、44、66、4848、66、76

續 表

續 表

針對隔句對的句式特征,佚名《賦譜》所論甚爲精細周到:

隔體有六: 輕、重、疏、密、平、雜。

輕隔者,如上有四字,下六字。(後略)

重隔,上六下四。(後略)

疏隔,上三,下不限多少。(後略)

密隔,上五已上,下六已上字。(後略)

平隔者,上下或四或五字等。(後略)

雜隔者,或上四,下五、七、八;或下四,上亦五、七、八字。(後略)

此六隔,皆爲文之要,堪常用,但務暈澹耳。就中輕、重爲最。雜次之,疏、密次之,平爲下。

尤其注意到的是《賦譜》在此特别評價了上述隔句對的優劣,其以爲輕隔(4646)、重隔(6464)爲最優選,其餘諸式次之,唯獨平隔(4444、5555)爲下。概因在這類隔對形式中小句間太過於平均化,既有違隔句對打破平均營造節奏起伏的初衷,又過分接近律詩的對句抹殺了作爲律賦句式的特性。事實上,輕隔(4646)、重隔(6464)以外的其他隔對形式大多只是在輕、重隔的基礎上增減字數而成。所增字往往又多爲虚字,能够起到舒緩文氣和繁化句中邏輯的作用,同時也是律賦散文化的表現之一。如紀長谷雄《春雪賦》“乍助書帷之夜光,縹帙自照;忽入粧樓而朝舞,粉匣盡盈”(增實字“乍”與“忽”);或如菅原道真《清風戒寒賦》“露往霜來,其道如歸于成歲;日徐月疾,其行不輟于惡寒”(各增虚字“其”)。回過來看正續《文粹》律賦中隔句對的施用情况,大體皆以輕隔(4646)、重隔(6464)爲最常見,雜以其他隔對形式,平隔的用例僅見於菅原道真《秋湖賦》(4444一例)、源順《奉和源澄才子河源院賦》(4444一例)、大江以言《視雲知隱賦》(4444兩例)而已。

而在發送詞的選擇上,正續《文粹》律賦也表現出相當的趨同性質。首先是所使用的發送詞并未出乎佚名《賦譜》所羅列的範圍:

發語有三種: 原始、提引、起寓。若“原夫”、“若夫”、“觀夫”、“稽夫”、“伊昔”、“其始也”之類,是原始也。若“洎夫”、“且夫”、“然後”、“然則”、“豈徒”、“借如”、“則曰”、“僉曰”、“矧夫”、“於是”、“已而”、“故是”、“是故”、“故得”、“是以”、“爾乃”、“乃知”、“是從”、“觀夫”之類,是提引也。“觀其”、“稽其”等也,或通用之。如“士有”、“客有”、“儒有”、“我皇”、“國家”、“嗟乎”、“至矣哉”、“大矢哉”之類,是起寓也。原始發項,起寓發頭、尾,提引在中。

送語,“者也”、“而已”、“哉”之類也。

其次再來看發送詞的具體運用上,正續《文粹》共計19篇律賦作品間亦有極大的相同之處。且不論“於是”(見於8篇中)、“既而”(見於8篇中)、嗟乎(見於6篇中)這類替代性較低的發送詞,就是“原夫”(見於10篇中)、“觀夫”(含“徒觀夫”見於7篇中)等發送詞的運用也是十分頻繁。

關於賦篇的段落結構上,佚名《賦譜》同樣詳細論道:

凡賦體分段,各有所歸。但古賦段或多或少。若《登樓》三段,《天台》四段之類是也。至今新體,分爲四段: 初三、四對,約卅字爲頭;次三對,約卌字爲項;次二百餘字爲腹;最末約卌字爲尾。就腹中更分爲五: 初約卌字爲胸;次約卌字爲上腹,次約卌字爲中腹;次約卌字爲下腹;次約卌字爲腰。都八段,段段轉韻發語爲常體。

返觀正續《文粹》賦篇,不論是限四韻賦還是限八韻賦,段落結構基本遵循《賦譜》的範式。大體以發送詞領起一段,若是依次用韻的話,則段段轉韻。如紀長谷雄《春雪賦》的結構爲: 44、55、77、5656、觀夫44、44、88、7474、况亦77、88、77、4646、既而33、44、88、77。篇首以44對句“雪之逢春,深不過尺”切入破題之後,三個發送詞“觀夫”、“况亦”、“既而”分别領起三段。又如大江匡房《法華經賦》的結構: 74(散句)、44、66、4646;原夫44、77、6464;徒觀33、77、4747、於是44;3434、6666;復夫55、66、4646;况亦44、4545、66、4646;既而44、77、6464;嗟乎4646、88、88者哉。以發送詞“夫”領起散句切題,其後分别以“原夫”、“徒觀”、“於是”、“復夫”、“况亦”、“既而”、“嗟乎”七個發送詞領起各段,每段段爲分别轉韻,是以匡房在賦題末小注中也自注道“以八韻宛八卷”。

綜上而觀,正續《文粹》賦篇在賦題的定擬及切入破題上,在限韻數目及韻字平仄上,在隔句對施用、發送詞使用及段落分割上都存在極大的趨同性。這背後最直觀的原因當是正續《文粹》賦家在創作時都受到賦格類著作的指導。有唐一代,科舉試賦制度雖經反復,但在中唐時期成爲定制,律賦藉助試賦制度在此後的相當長的一段時間内在賦壇上佔據壓倒性優勢。在此背景下出現的以《賦譜》爲代表的賦格類著作既是對律賦創作經驗的歷史性描述和總結,同時又爲律賦的創作建立起一套基本範式,從而指導新一輪的律賦創作。東海彼岸的日本雖然由於社會歷史和政治文化等方面原因,未能完全建立科舉試賦制度,但是律賦作爲新興起的賦體依然在君臣宴集(如菅原道真《昧旦求衣賦》)、僚友唱和(如菅原文時、源英明《纖月賦》)、個人述志(如大江匡房《秋日閑居賦》)等方面發揮著效用。而作爲唐代規範詩學的成果,以《賦譜》爲代表的賦格著作無疑是日本文士學習和創作律賦不可或缺的津梁。正續《文粹》賦篇在律賦體式上表現出的純熟和趨同,正是這一學習和借鑒的直觀成果。