传统村落水生态智慧与实践研究

——乡村振兴背景下江西抚州流坑古村的启示

2019-01-04刘华斌古新仁

刘华斌 ,古新仁

(1.南昌工程学院 水利与生态工程学院,南昌 330099;2.江西省水安全与可持续发展软科学研究基地,南昌 330099;3.江西农业大学 园林与艺术学院,南昌 330045)

影响我国经济社会持续发展,城乡建设进程快速推进的环境问题,除了常见的城市雾霾、热岛效应,也有近年来频繁发生的城乡洪涝“看海”景象、雨洪泛滥、自然资源匮乏,水体富营养化、河流干枯及堵塞等一系列“水”问题。与此同时,许多传统村落却能“独善其身”,展示出在人居环境、雨洪蓄排、水资源利用、生产灌溉等方面高超的生态智慧,如自古洪而不涝的浙江诸葛八卦村、安徽黄山宏村、江西吉安渼陂村等传统村落,依然在发挥作用的江西赣州福寿沟雨洪管理工程,以及北京北海团城等雨洪系统[1],这些传统水环境系统所拥有的生态智慧与实践密钥是什么?在现代水资源匮乏和人居水环境面临严峻挑战和困境之时,启示与出路何在?深入梳理、研究与揭示隐藏在传统村落中的水生态知识、经验和智慧,对于当前推进乡村振兴战略,破解乡村发展生态困境,促进生态文明建设有着重要的理论与现实意义。

1 中国传统水生态哲学

我国深厚的传统文化蕴含着极其丰富的智慧。无论是孟子的生态观:“不违农时……谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用……王道之始也”,还是庄子提出“天地与我并生,而万物与我为一”即“天人合一”的观点,还是人、社会、自然三者要和谐发展的思想,都表明在中国传统文化里,“天人合一”是人与自然关系的基本思想,这就是中国传统生态哲学的最高智慧。

水生态智慧就是人类在与水相处、对水运用过程中蕴含的人类的创造力、与自然和谐相处的能力和智慧[2]。水作为一种纯净透明、包容灵动、既婉转又坚韧的自然物质,以其特有的形态及所蕴涵的个性特征,成为我国传统文化中不可缺少的、极富魅力的一部分。人们将对水本性的热爱、认知,赋予人格品质的评价,如“逝者如斯,不舍昼夜”,告诫人们珍惜光阴的重要;“君者,舟也,庶人者,水也,水能载舟,亦能覆舟”,警示君王居安思危[3];“竭泽而渔,岂不得鱼,而明年无鱼”,表达了朴素的自然生态思想。

水是人类赖以生存的根本要素。自古以来,先辈们择丘陵而处,逐水草而居,选择依山傍水、背山面水的风水宝地,用以藏风聚气,将天、地、人融于和谐的自然环境中。“水”成为传统村落选址建设要考虑的首要元素。正基于此,中国的传统村落都以山水自然为风水基调:“风水之法,得水为上”,“山环水抱必有气”,“吉地不可无水”,“仁者乐山、智者乐水”。在传统村落具体营建中,则注重“趋水利”与“避水害”。根据已有山水环境,因势利导,对自然水系通过蓄水造池,凿地成井,保护植被涵养水源等方式[4],满足村民用水需求和用水安全;通过对自然水系的合理疏导和堤岸建设,防止洪涝灾害对村落的潜在威胁,使人们能够安居乐业长治久安。

时代发展至今,乡村已然完全不同于传统农业社会较低生产力和生活水平的状况,但现代人与现代乡村,对“看得见山,望得见水,留得住乡愁”的传统乡村景观情怀的向往依然如故,对“小桥、流水、人家”,清水环绕、穿村绕户的传统乡村人居环境的追求一脉相承。虽然,现代技术运用于乡村水生态修复、水环境治理、水景观建设的能力突飞猛进,几乎无所不能,但中国传统生态哲学下传统村落的水生态理念和成果,依然是实现乡村振兴的重要智慧源泉。

2 江西流坑古村水生态实践

江西自古就是物华天宝、人杰地灵的文章节义之地,拥有中国为数较多、保存较完整的传统村落,据住建部“建村[2016]278号”名录公布,江西共拥有175个国家级传统村落。以“千古第一村”流坑为例进行研究,对中国传统村落的水生态智慧与实践经验,可见一斑。

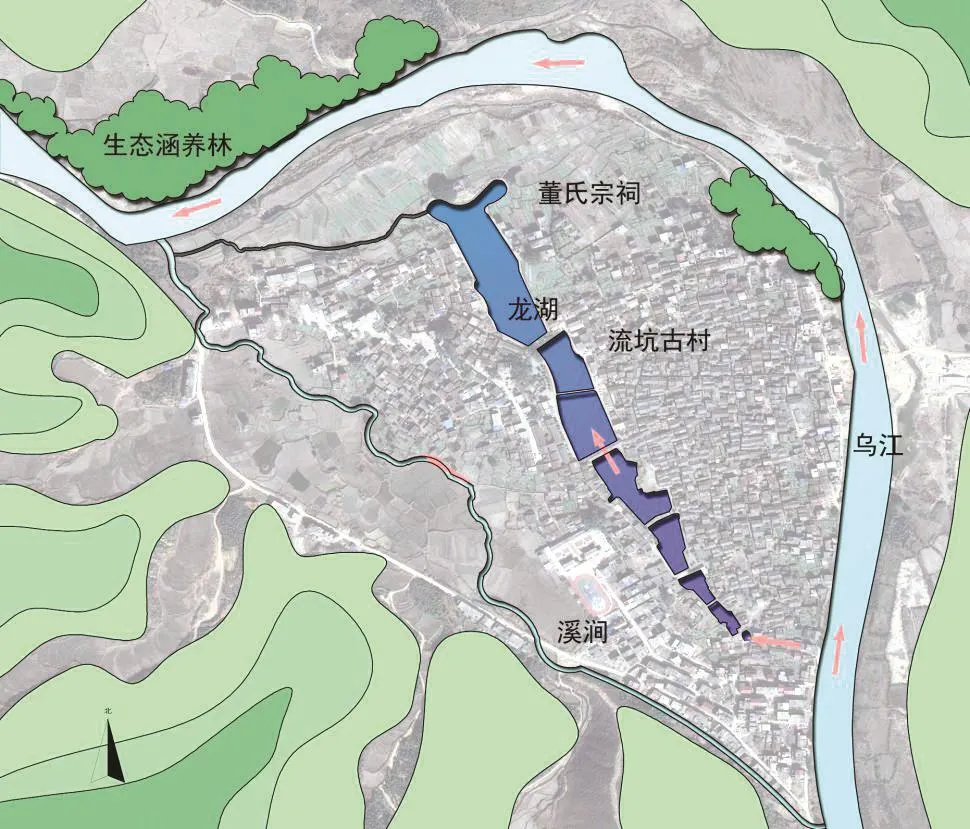

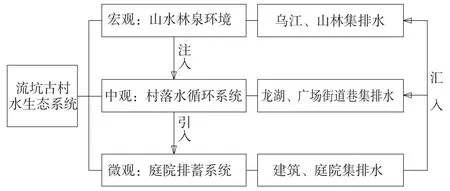

2.1 择水而栖:古村选址

流坑古村地处江西抚州市乐安县的乌江之畔。所谓坑,是江西方言,意为小盆地。赣中一带山脉纵横,林木苍翠。山与山之间,总是分布着一个又一个的小盆地,也就是当地人所说的坑。流坑正是处于群山环抱的小盆地,四周青山环抱,三面江水绕流。于是,青山俨然成为其天然的“城墙”,乌江水系成为其天然的“护城河”(图1)。乌江水自东向西绕流村庄,呈现“一江春水向西流”的形态,却与风水中“水向西流必富”的说法相契合。村落发展历程也印证了这一点。流坑董氏家族的族谱记载,他们乃是西汉大儒董仲舒的后裔。自唐以下,流坑在宋代发展到鼎盛时期,当时有“一门五进士,两朝四尚书,文武两状元,秀才若繁星”和“欧董(流坑董氏)名乡”之美称[5]。清代,凭借乌江水上交通之便,流坑村民开拓进取经营竹木贸易并富甲一方。

图1 流坑古村山水环境Fig.1 The landscape and environment of Liukeng

2.2 山水形胜:村落布局

山水形胜是大自然的馈赠。纯用地理学来解释,流坑的选址深具慧眼。乌江流淌在流坑一带时,江流曲折迂回,三面环绕流坑,村落是一个事实上的半岛。村子的另一面,是逶迤的群山。这样的地理位置,正好符合“枕山,环水,面屏”的风水要求(图2)。

图2 流坑古村水系统规划布局Fig.2 Water system planning and layout in Liukeng

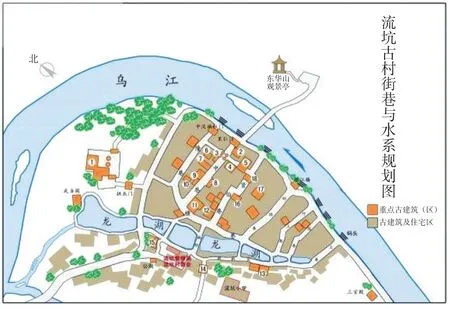

村落内部,形成“七横一纵”八条街巷,奠定整个村子的基本格局,形成七横为东西向,八纵为南北向的“七横一纵”的梳子形状(图3)。每条巷的巷口都直对乌江河岸,并且都建有一个码头。遵照是时堪舆大师杨筠松指导,董氏家族在村子里挖了7口池塘组成龙湖,并将乌江水引入塘中。每两口池塘之间,都有一座桥和码头贯通,每个码头又连接一条古街的巷口。这种结构,称为活水排形[6],目的是让整座村庄都处在清流相通、清风相拂的与大自然相亲相近的良好环境中。

图3 流坑古村街巷水系统规划(来源:流坑旅游网,作者改绘)Fig.3 Flowing water system planning of Liukeng street(Source:Liukeng tourism network repainted by author)

2.3 疏池理水:水系统规划

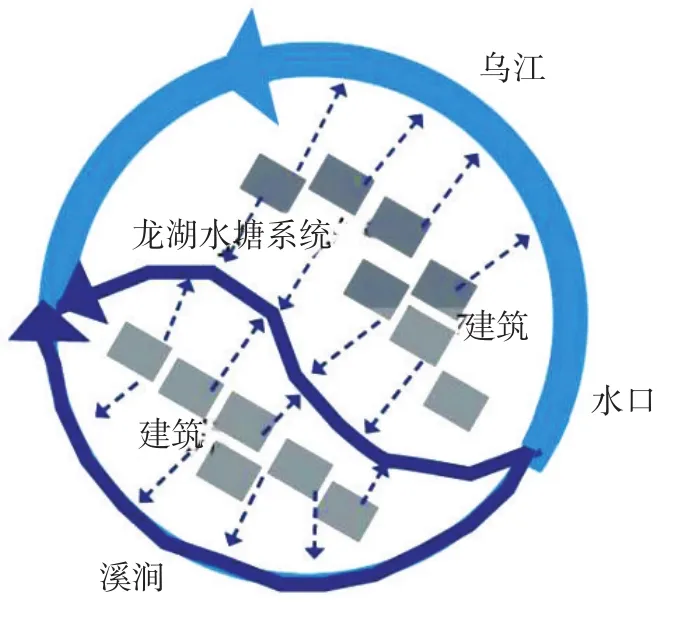

流坑古村水系体现了人工与自然的完美融合,总体上形成了“八卦循环水系”的形制。乌江水流自东向北往西环绕了村庄,入口处水面平阔,深水浅流,因此有“龙气旺盛,发福悠久”之势;而出口处百转千回,婉转悠长。同时,人工挖渠出“龙湖”,引乌江之水入龙湖,引龙湖之水入村,是流坑村的水口所在;龙湖则是由紧密连接、环环相扣的7口水塘串联组成,龙湖将村落分为“八卦循环水系”南北两部分,北部为古村落的主体部分。村落南面山脚下汇水成溪,共同构成了完整的环形自然水系统。在这个“八卦循环水系”

图4 流坑古村八卦循环水系航拍Fig.4 The“Eight Diagrams”aerial photo of the circulation system in Liukeng

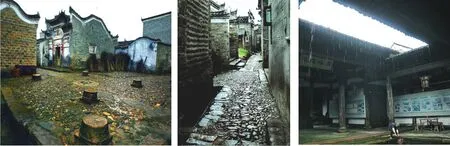

流坑在循环水系基础上,因地制宜形成了宏观、中观和微观的多层次的集排水系统:(1)村落整体与周边山水林泉、农田原野的大山水格局关系;(2)村内中心水系统——龙湖七水塘和广场道路排蓄水系统;(3)庭院与建筑内部微小循环的集排水系统(图6)。

龙湖在整个水系统中处于中心位置。由于乌江水引入龙湖,作为全村生产生活主要水资源,满足村民日常用水、农田灌溉、防灾避险等需求。而在建筑与庭院内部,除了井水使用,还通过房屋天井将雨水收集,雨水和井水使用后,形成生活污水经排水沟渠流入村落排水干渠,再汇入龙格局中,水系的“源”与“汇”即主要水源和最终汇集处都是乌江(图4、5)。湖,经自然净化后又回到乌江。这一套从整体到局部,从点到到面不同尺度的水循环过程有条不紊,环环相扣,构成了传统村落系统性、生态性的完整理水系统(图7、8)。

图5 流坑古村八卦循环水系格局分析Fig.5 The“Eight Diagrams”pattern of the circulation sys⁃tem in Liukeng

图6 流坑古村内外水循环流程分析图Fig.6 The water cycle process inside and outside the Liukeng

图7 龙湖在村落水循环的中心地位Fig.7 Longhu is located at the center of the village water cycle

图8 广场、街巷、庭院集排水Fig.8 Water collection and drainage in square,street and courtyard

2.4 流坑的水生态智慧

2.4.1 流水不腐:科学环保的蓄水系统

凭借村落自然地势,形成总体上自东向西的水流之势。因此,从村落最东形成水口,引入乌江水至人工挖掘的层层跌落的七口池塘——龙湖,将江水进行集中储蓄,满足流坑居民的生产生活的需求。在干旱季节,龙湖水体发挥其蓄水功能;而在洪涝季节,则起到泄洪和排水的作用,从而调节满足村民生产生活用水之需[7]。由于乌江水不断地注入,成为“源头活水”,池塘之间水流不断流动和汇出,因此整个池塘水质比较清洁。同时,七口水塘在规划设计上也是一排向西层层跌落,对生活用水起到了层层净化的作用。结合池岸水生植物的种植、鱼虾放养等生物净化作用,使得水质一直良好。最后,这些水通过西侧的小溪流回到乌江,或流向地势低处的农田或水塘,形成一条完整而流畅的水系。村落南侧以农业生产和种植水稻用地为主,因此流入这些自然水塘、小溪的水为农业生产灌溉之需提供了必要的便利。

2.4.2 开渠引水:“海绵”特征的排水设施

流坑村广场、道路、沟渠等公共排水系统与设施十分完善。村落的广场和道路不仅作为交通和集散场所,还作为重要的集排水设施。流坑人就地取材,采用当地盛产的青石板和鹅卵石,它们拼贴形成广场与道路地面铺装,为了更有效排水和渗透,青石板之间留有缝隙,卵石地面也具有更好的渗水功能,现代雨洪管理提倡的海绵体与之一脉相承。在广场四周或一侧、街巷道路的两侧或一侧,是集排水明沟或覆盖青石板形成的暗沟,整个集排水系统覆盖全村,在流程中高低错落,明暗交替,最终汇入池塘。整个水渠设施历经数百年完好通畅,保障了雨季村内大雨不积水,小雨不湿鞋。

庭院与建筑内部自成微小排蓄循环系统。赣派主要建筑设敞开式天井,形成“四水归堂”式排水明沟,意为“肥水不外流”[8]。通过天井汇集日常的雨水,可以供居民使用。产生的生活废水,又可通过排水暗沟与庭院外广场道路排水沟渠系统相连,从而将建筑内部的污水最终汇入池塘。

2.4.3 柔波水草:因势利导的净水系统

择水而栖能够就近利用水资源,减少水资源在途中的消耗,这是生态智慧的重要体现[9]。来自乌江的流动水体,确保村内用水水质良好。各家各户日常的垃圾、粪便等不允许直接倒入河水,而是各自收集起来作为农家肥施入农田。部分生活污水排入水系,即使池塘有积肥污染,村民在龙湖放养鱼虾、种植荷花等水生植物,从而能净化水质,又能丰富村落的景观。也可依据需要通过池塘之间的控水闸阀,控制各池塘水位,水位降低可进行捞鱼、挖藕等,然后将肥沃的塘泥挑往田间肥田。在建筑庭院内部,流坑先民们在天井下的排水沟里放养乌龟,通过乌龟的活动疏通污泥从而保障排水的顺畅,是生物净化的生态智慧的典型利用。流坑古村通过环环相扣的水处理,最终达到污水净化后汇入乌江。由此形成了一个“从乌江来,到乌江去”的自循环系统,使得村落成为一个生态环保可持续的整体。

2.4.4 涵养水源:水土保持与调节小气候

村落依山傍水,高大的山体可以阻挡冬季的寒流,开阔的水面空间有利于空气环流,降低夏季的气温[10]。村落中央的龙湖,也有效地为村民营造了宜居的小气候。每两口池塘之间,都有一座桥和码头贯通,每个码头又连接一条古街的巷口。这种奇特的称为活水排形的结构,让整座村庄都处在清流相通、清风相拂的与大自然相亲相近的良好环境中。

为了繁衍生息和长治久安,流坑村先人们在水源地和河流旁广种樟树,绵延蓊郁的香樟林,遮天蔽日的香樟树据说多达十万株,它们守护在这里,保护着流坑的水土,涵养水源,并形成不砍树木的规矩。夏季将湿润江风与樟树林的空气送入村庄,从而调节村子的温度和湿度。近旁的水田,远处的森林,湿重的云朵在水田和森林上空化雾为雨。的确,流坑千百年来一直是一个宜于人居、宜于读书、宜于耕种的好地方(图9)。

图9 流坑的码头和香樟林Fig.9 The pier of the village and the camphor forest

2.4.5 风生水起:水生态经济

农业时代,寻找流坑这种四面环山却又有水路通出入的地方安居乐业,乃是不二之选。其一,小盆地里有肥沃的耕地,山岭间有丰富的竹木和其他山货;其二,封闭的群山是安全的有力保障;其三,迂回的江流不仅有灌溉之利,更有舟楫之便。

流坑人在选址时除了风水上乘,也因为方圆多达上百平方公里的山岭及其附着物。流坑历史上的富庶可概括为:靠山吃山,靠水吃水。这上百平方公里的山岭上,竹木郁郁葱葱,乃是董氏经商最具可持续性的商品;而村落拥有的码头数量竟可与大城市匹敌。从村口流过的乌江,又是运输这些商品的最理想的黄金水道。

当时是,董氏家族在乌江上游的崇山峻岭间砍伐竹木后,将其抛入乌江,任由江水冲到流坑,再将其绑扎成排。从吉水进入赣江,从而运到南昌或是更为遥远的长江下游的南京和上海等地。乌江上的木排兴旺了三四百年。

3 水生态智慧的启示

放眼中国广袤乡村,由于几十年的高速发展,传统村落一村人共用一口塘或一口井的情景不复存在。乡村水问题形势严峻,不仅仅地表水环境恶化、水质富营养化,而且地下水资源枯竭、污染。乡村振兴面临水生态环境的严峻挑战。

3.1 乡村振兴中的水环境问题与困境

乡村的城镇化、农药化肥使用,现代乡村人们生产生活方式的极大改变,使得乡村无论是地表水还是饮用水水质都受到了很大的影响。

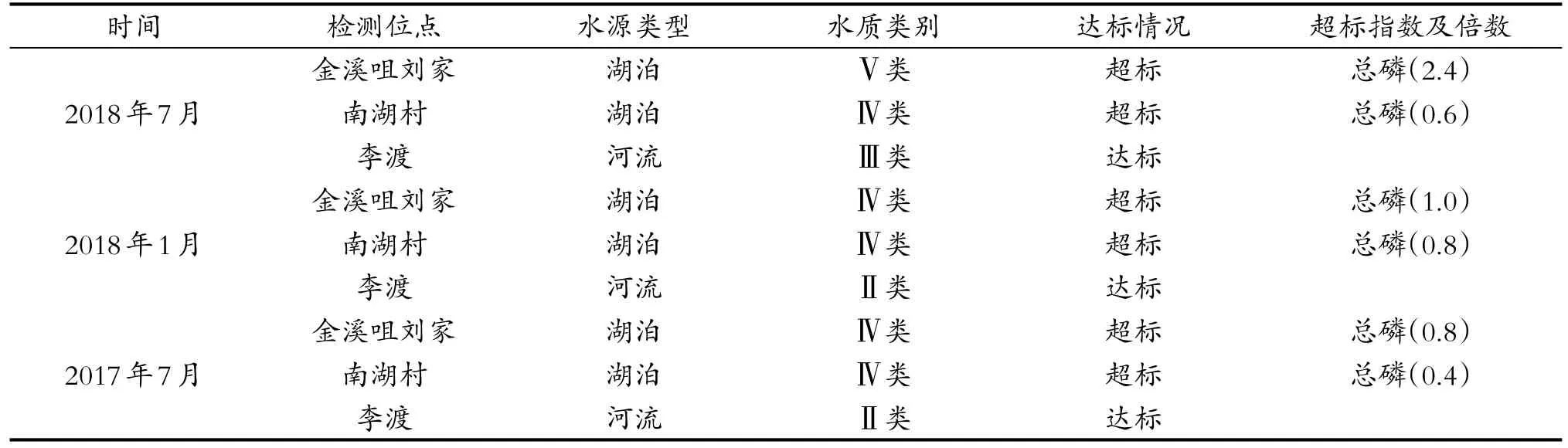

以江西南昌市乡村地表水水质为例,市环保局对18个监控点按《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)表1基本项目(24项)进行水质类别每月检测,以鄱阳湖和抚河南昌监测断面的3个监测点为例,2017年7月至2018年7月的监测结果表明当前乡村地表水水质普遍存在较严重问题(表1)。

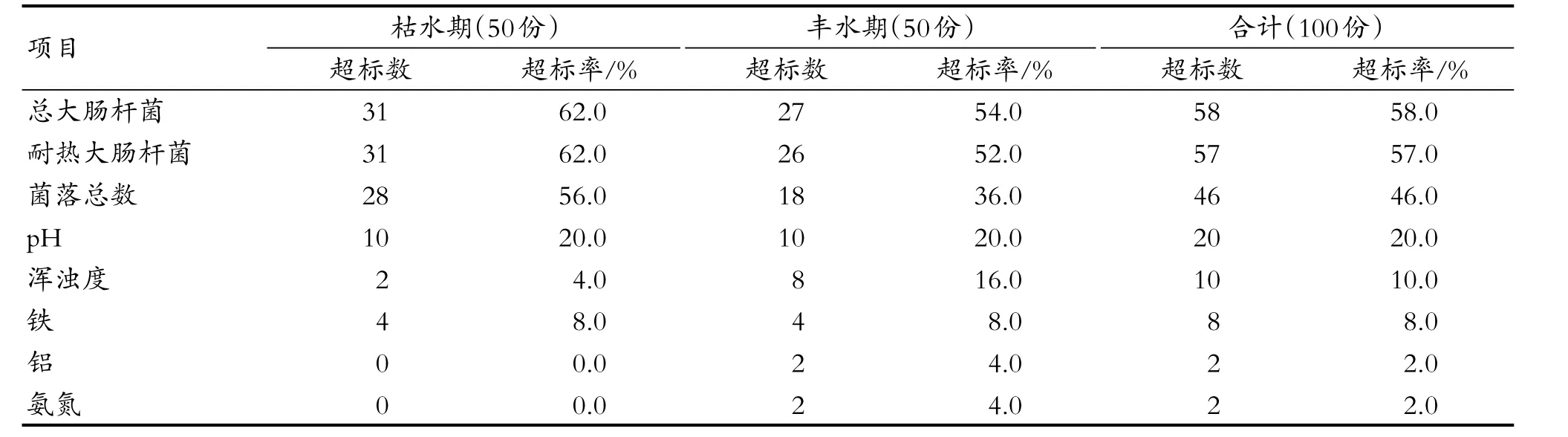

以江西九江乡村饮用水水质为例,濂溪区疾病预防控制中心于2016年对该区7个乡镇50个监测点的乡村生活饮用水水质进行检测,结果显示水质总体情况较差(表2)[11]。

表1 江西南昌乡村地表水水质检测情况Tab.1 Surface water quality in rural areas of Nanchang,Jiangxi

表2 江西九江乡村饮用水水质检测情况Tab.2 Drinking water quality in rural areas of Jiujiang,Jiangxi

3.2 流坑古村水生态智慧的启示

流坑古村的这些经验对当前乡村建设发展仍然具有重要的启示意义。当代乡村水环境问题虽然与古代截然不同,但流坑古村的生态理念和实践经验对当前乡村振兴和美丽乡村建设面临的诸多水问题极具启示意义。应从传统生态智慧的视角,理性思考和破解在乡村振兴过程中的人、村落、生产、生活、生态的问题[12]。

借鉴流坑古村“生活垃圾、粪便必须收集,不直接倒排”的生态智慧,在新时代乡村振兴过程中应实施雨水、污水分流制,雨污独立成立系统。污水通过污水管送达污水处理厂处理,雨水则通过雨水管就近接入原排水系统[13]。这里的关键环节是建立完善的污水管网,各农户均设污水排出口,通过污水支管,排入村落排污干管。只有建立起雨污完全分流的基础设施,才能确保乡村振兴的可持续发展。

流坑古村的龙湖引乌江水穿越村庄,依据的是东高西低的村落地势。地势高差有利于自流排污。因此,可借鉴龙湖塘群层层跌落的生态智慧,在设计污水管网时将村落内的截污主干管顺应村落高差地势和街道走向布置,污水自东向西,靠重力自流汇集,最终收集统一于村落西南方的污水处理厂。同时,污水处理厂基址选择也充分借鉴了村落选址时的生态智慧,如处于乌江水系的下游,主导风向的下风向,离村民有适当的防护距离等。

为了净化水质和增加水资源,可借鉴流坑族人“在水源地和河流旁广种樟树,保持水土、不砍树木”等章法的生态智慧,在乡村振兴过程中,在村落主要水源地预留必要的保护地带,建设水源涵养林,严格保护重要水源地、河流上游地段的生态安全;定期疏清河道,清理污染物,建设生态护坡,提高乡村山水林田湖草生命共同体生态保护和修复水平。

针对乡村振兴面临的水质污染、水资源不足的问题,可借鉴流坑村落“蓄水、排水、净水”的生态智慧,沟通原来被淤塞的河道水系,联通村内外河湖塘涧水体,形成可循环可自净的流动水体。在水的利用上,分类别使用,按照“饮用水—洗菜水—洗衣服涤农具用水—绿化农田灌溉用水”的用水模式,提高用水效率,节约用水等,从而达到污水资源化目的,高效用水,可缓解乡村水资源不足的危机。同时,运用可透水的建筑材料,建设海绵乡村,建设乡村雨水花园,种植乡土树种,涵养水源,最终改善乡村水环境,促进乡村振兴战略可持续推进。

4 结语

自古以来,水都是人类发展的生命血脉,水系则是乡村发展的重要基础。当前乡村振兴过程中,愈演愈烈的水环境污染、水资源匮乏、洪涝灾害和缺乏系统韧性的乡村的城镇化建设正成为美丽乡村推进的障碍与困境[14],我们意识到在新时代乡村振兴战略推进中,学习和研究传统水生态智慧的现实价值。

传统村落的水生态智慧内容丰富、寓意深刻,但我们也应清醒认识到,随着时代发展,现代乡村已完全不同于曾经自给自足的小农业社会的状况,传统生态智慧于今天经济社会高速发展,乡村环境与农业结构深刻变化而言,已不可同日而语,甚至没有可比性。因此,积极探索、不断解读和寻求那些在现代文明社会中仍然可以被运用、借鉴、转化的传统生态智慧,对于破解当前乡村发展面临的生态困境和乡村振兴战略持续推进尤为重要。