从“韬光养晦”到中国特色大国外交

2018-12-28金姬

金姬

当十一届三中全会决定把全党的工作逐步转向以经济建设为中心时,沉睡多年的中国这头雄狮再次苏醒。40年来,中国从改革开放之初打开国门,到今天综合国力不断增强、走近世界舞台中央,日益成为世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。特别是党的十八大以来,面对风云变幻的国际形势,以习近平同志为核心的党中央深刻把握中国和世界发展大势,开创性推进中国特色大国外交,取得了历史性成就。

独立自主,韬光养晦

1978年初夏,一次不同寻常的考察,在西欧五国的25个城市展开。时任国务院副总理谷牧,带领代表团走访了法国、瑞士、比利时、丹麦、联邦德国五个国家。一个多月的见闻让他感叹,“差距太大,很有咄咄逼人的紧迫感”。回国后,谷牧向中共中央政治局汇报,从下午3点半开始一直进行到晚上11点,足足讲了7个半小时。

随着对国外情况调研的深入,邓小平深切感受到中国与发达国家在经济、管理、科技等方面的差距太大了,中国耽误的时间太长了。因此,中国有必要借鉴发达国家的经验,有必要打开国门实行对外开放,这是中国社会发展的客观要求。此后,中国决策层在对外关系方面的战略思考,既有为中国改革开放创造有利国际环境的一面,又有借助国外资金、先进技术和管理经验实现中国现代化宏伟目标的一面。

1978 年邓小平访问日产汽车。

在邓小平时期,将“韬光养晦,有所作为”作为中国外交的指导思想,并对中国先前的外交工作作出一系列具体调整。邓小平提出的外交思想首先是基于对国内外局势的清醒判断。1979年的世界局势从两超对峙朝多极世界过渡:在尼克松任美国总统时,美国提出了“世界五大力量”说,将美国与苏联,西方阵营的欧洲和日本,以及中国均称为“世界大国”,以此孤立苏联;与此同时中苏关系恶化,中美关系在尼克松任期内开始缓和。

当对外开放成为中国社会主义现代化建设的一项基本国策。中国外交战略的模式也转变为独立自主和不结盟,按照和平共处五项原则同所有国家建立和发展友好关系,推动建立和平稳定、公正合理的国际政治经济新秩序。在这种思想指导下,中美两国于1979年1月1日正式建立外交关系;同时本着“结束过去,开辟未来”的精神,于1989年5月实现了中苏两国关系正常化;在香港、澳门问题上先后与英国和葡萄牙达成了协议,推进祖国的统一大业。

2001年加入WTO。

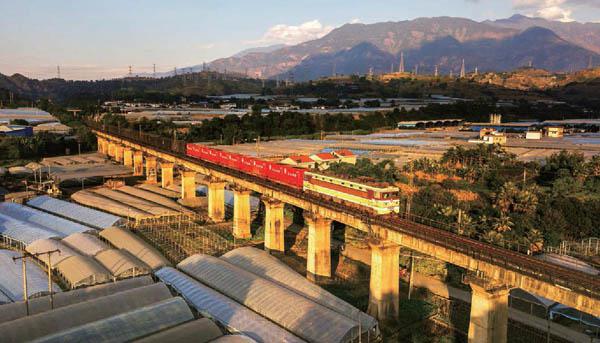

2018年11月3日,四川省攀枝花市,中欧班列运行在成昆铁路上,中欧班列是铁路货运的重要组成部分。

和平发展,互利共赢

1986年7月10日,中国正式提出恢复关贸总协定缔约国地位。从这一天算起,中国开始了长达8年的“复关”谈判历程,由于少数国家的阻挠而未果。经历了中国“复关”失败的谷永江曾这样形容中国当时的处境:“在复关谈判时,没有一个国家说我不同意,但会说一通要改进的地方,不给你协议书。我们还得好好听着,不能闹翻。”

1995年,关贸总协定转为成立世界贸易组织(简称WTO),中国又开始了加入WTO长达7年的谈判。谈来谈去就是八个字:市场经济和开放市场。龙永图回忆:“在中美就中国加入WTO双边谈判最困难的时刻,朱镕基总理亲自出马,在七个棘手问题上力挽狂澜,一举促成中美最终达成协议。”

2001年12月11日,中国成为世界贸易组织(WTO)第143个成员,这对于中国外交而言也是重大转折的一天——至此,中国从与世界接轨进一步转向和平崛起,努力成为世界经济的引领者。

在此前苏东社会主义阵营解体时,中国就已意识到国际和平是主流状态,这为中国发展经济提供了千载难逢的历史机遇——中国在自身发展的同时也主动承担一定的国际责任,做负责任的大国;并推动世界格局朝多极化方向发展,维护世界和地区间的战略稳定。

1996年,中俄建立战略协作伙伴关系。2001年,中俄签署《睦邻友好合作条约》,将“世代友好”的和平思想用法律形式固定下来。1997年,中美决定共同致力于建立建设性战略伙伴关系,表明两国愿共同积极寻求发展一种长期稳定的、合作性而非对抗性的关系。1998年,中国与欧盟建立建设性伙伴关系,与日本建立友好合作伙伴关系。

2001年10月,江泽民提出“三个着眼于”战略思想:要着眼于世界战略格局运筹大国关系,着眼于地缘战略态势积极经略周边,着眼于扩展战略空间大力开展多边外交。

随着恐怖袭击和反恐战争成为影响世界和地区局势的重要因素、中国海外公民的人身和财产安全不时受到威胁时,中国外交的观念再次进行了调整,从关注中国能为国际社会承担多少国际责任,升级为高举“和平、发展、合作”的大旗——2005年9月,胡锦涛在联合国成立60周年首脑会议上向全世界阐述了努力建设持久和平、共同繁榮的“和谐世界”理念。

21世纪前十年的中国,在“世界之林”和平崛起 ——在安全领域,中国本着互谅互让、公平合理的原则,通过磋商与谈判,与俄、哈、吉、塔、越等国全面解决了历史遗留的边界问题;在经济发展领域,中国提出“走出去”战略,推动中国经济进一步参与国际合作;在人文社会领域,中国大力开展文化外交,加深了与世界各国人民间的理解和信任。

与此同时,中国也争取了愈来愈多的话语权——2008年的“二十国集团”(G20)首脑峰会扩大了该论坛的影响力,使得G20日益取代发达国家的“八国集团”(G8)成为世界经济议题的主要论坛。2010年国际货币基金组织(IMF)份额及治理方案增加了中、俄、沙特等新兴市场国家在机构内、董事会内的话语权。

可以说,这一时期的中国外交在继承邓小平外交思想的基础上也做出了一定的创新。

人类命运共同体

2012年5月,时任国家副主席习近平访美时提出,努力把两国合作伙伴关系塑造成21世纪的新型大国关系。按照新型大国关系的内涵——“不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢”,强调在追求自身利益时兼顾对方利益,在寻求自身发展时促进共同发展,管控分歧,不断深化利益交融格局,确保了中美关系始终沿着正确轨道向前发展。

与此同时,中俄全面战略协作伙伴关系保持高水平运行,双方建立了高度的政治和战略互信、健全的高层交往和各领域合作机制,各自发展战略实现对接,两国合作成为地区合作的重要引擎。在中欧合作过程中,双方致力于打造和平、增长、改革、文明四大伙伴体系,以中欧班列为代表的中国—中东欧“16+1合作”驶入升级加速的快车道。

2017年5月1日,工人在位于乌兹别克斯坦锡尔河州的鹏盛工业园区瓷砖生产车间工作。鹏盛工业园是中国民营企业直接在乌投资建立的首个中乌合资工业园区。

2013年,习近平首次提出构建人类命运共同体的倡议。2015年9月,在联合国成立70周年系列峰会上,习近平全面阐述了构建人类命运共同体的思想内涵和政策方案,形成了構建人类命运共同体“五位一体”的总路径和总布局,描绘了国际关系发展的美好愿景,成为中国特色大国外交理论创新的重大成果。

新时代的中国外交成功打造出多层次的全球伙伴关系网络。截至2018年8月,与中国建交的国家已达178个。

当今世界,越来越多的人意识到,中国正在成为全球公共产品的最大提供者。1978年,中国的经济总量仅占全球的1.8%;今天,中国早已成为世界第二大经济体,经济总量占全球的15%左右。从增长、贸易,到减贫、绿色,从自身发展再到全球治理,世界正在从分享中国的经济发展“红利”,悄然走向共享中国的智慧和理念“红利”。中国的改革发展理念正在成功“全球化”。

正是在这种新国际秩序观的指引下,中国提出“一带一路”倡议、倡导成立亚投行和金砖国家开发银行,并在G20、APEC等全球和地区治理框架中不断提出新理念,提供新方案,向世界提供了一大批优质公共产品,身体力行了构建人类命运共同体的伟大实践。

从推动创立亚投行和新开发银行等国际金融机构,积极开展元首外交和主场外交,连续成功举办2014年北京APEC会议、2016年G20杭州峰会、2017年金砖合作厦门峰会、2018年上合组织青岛峰会,中国外交提出了一系列新理念、新思想、新倡议,为全球发展提供中国方案和中国智慧。

新时代的中国外交成功打造出多层次的全球伙伴关系网络。截至2018年8月,与中国建交的国家已达178个。

以“一带一路”倡议为例,5年来已经达到了“五通”——“政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通”。

“一带一路”倡议与俄罗斯提出的“欧亚经济联盟”、东盟“互联互通总体规划”、土耳其“中间走廊”、蒙古国“发展之路”、越南“两廊一圈”、英国“英格兰北方经济中心”、沙特阿拉伯“2030愿景”、欧洲投资计划等实现了政策或规划对接。

如今,“一带一路”顶层设计初步完成,四梁八柱已经建立,“一带一路”进入国际话语体系,写入联合国大会、安理会等重要决议;以双边合作筑底、多边机制呼应、高峰论坛引领的“三位一体”国际合作架构初步搭建。截至2018年7月,首届“一带一路”国际合作高峰论坛279项成果中265项已完成或转为常态工作,14项正在督办推进,落实率达到95%。

数字丝绸之路建设已成“一带一路”建设合作的新热点,中国已与15个国家有关部门签署合作文件。“冰上丝绸之路”“空中丝绸之路”……一条条纽带多元联动,为推进“一带一路”建设开辟更加光明的前景。

截至2018年7月,全球100多个国家和国际组织同中国签署共建“一带一路”合作文件,签署范围自亚欧大陆拓展至非洲、拉美和加勒比地区、南太平洋地区。截至2018年8月26日,中欧班列累计开行数量已达10000列。货物品种日益多元,中亚面粉、波兰苹果、法国红酒走上了国人餐桌,中国制造的汽车、电子元件、农产品丰富着海外市场。

与格鲁吉亚的自贸协定正式生效,吉布提自贸区正式开园,与欧亚经济联盟签署经贸合作协定……5年来,中国与沿线国家货物贸易进出口额超过5.5万亿美元,对沿线国家非金融类直接投资超过800亿美元。

与此同时,中国积极与“一带一路”沿线国家开展投融资合作,加强资金融通,推动建设多元化融资体系。目前,已在7个沿线国家和地区建立了人民币清算安排,人民币跨境支付系统覆盖41个沿线国家和地区。

5年来,中国在沿线国家建设境外经贸合作区82个,累计投资289亿美元,为当地创造了24.4万个就业岗位。到2018年5月,中国已与24个国家和地区签订了16个自由贸易协定,自贸伙伴遍及四大洲,约一半是“一带一路”沿线国家。

值得注意的是,“一带一路”倡议与西部开发、东北振兴、中部崛起、东部率先发展等区域发展战略联动协调,实现国内经济整体转型提升,促进贸易投资便利化、产业对接融合……作为新时代对外开放的重大顶层设计,“一带一路”为中国经济注入新动力。

2018年前7个月,中国企业对“一带一路”沿线国家投资合作积极推进,共对沿线54个国家有新增投资,合计85.5亿美元,同比增长11.8%;在“一带一路”沿线国家新签对外承包工程合同额571.1亿美元,占同期总额的45.6%;国内各地借助“一带一路”机遇拓展了新的发展空间。

我们看到,改革开放40年后的中国,外交更加积极进取、主动布局。中国在依据本国利益和周边安全的基础上,不断提出新的外交理念和外交倡议,在复杂多变的国际环境下成为地区和世界的“稳定之锚”,成为推进国家间合作和世界落后地区发展的“动力之源”。