雍和:追逐大时代的浪花

2018-12-28沈嘉禄

沈嘉禄

?

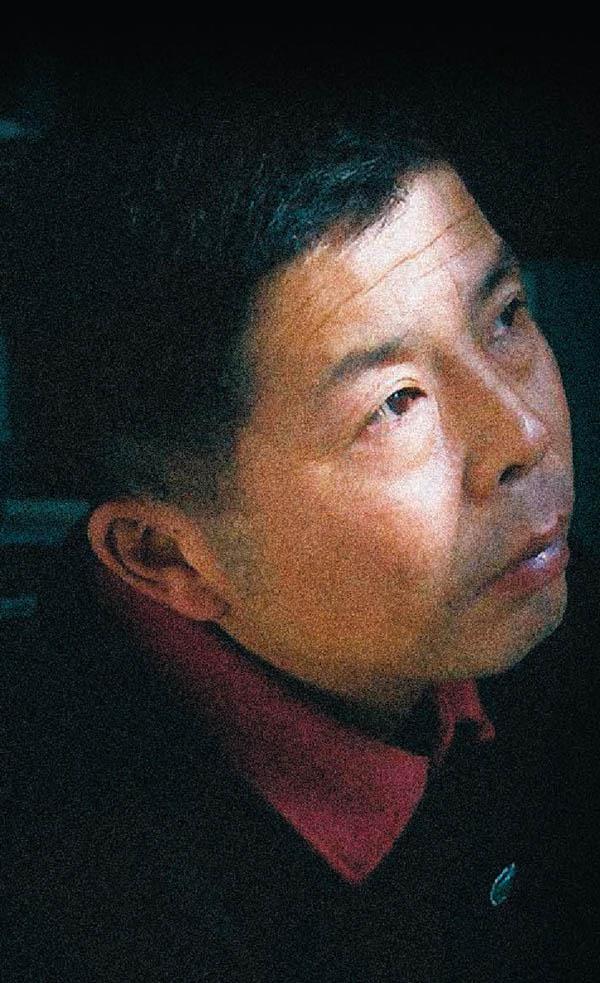

时间像一只白色大鸟,展翅飞掠芸芸众生的头顶。2018年年末,在大鸟翼尖的颤动中,上海文联下面的各个协会忙着换届。在刚刚闭幕的上海市摄影家协会第七次会员代表大会上,雍和当选为上海市摄影家协会第七届主席。

没错,上海是中国电影的发祥地,但上海与摄影的建立关系也是非常早的,扑朔迷离的中国近代史反复证明,注释历史最有力量、最具戏剧性、最富内涵的图像往往与上海有关。以纪实摄影立身扬名的雍和被推选为摄影家协会主席,是众望所归,也是历史的选择。

雍和长期在媒体工作,曾获上海市范长江新闻奖、中国摄影年度人物奖,作品曾获第十五届中国新闻奖摄影作品金奖、第九届中国摄影金像奖。现任中国摄影家协会副主席。雍和被人们记住,不是靠一连串头衔,而是他的照片。

?

走出沙龙,拥抱时代

在华山路的工作室,雍和对笔者说:我从小对摄影并不陌生,家里有照相机,父亲会拍照,但也仅仅是拍些纪念照,甚至去公园里拍家庭合影。这样的家庭在上海是不少的,许多人青少年蝉蜕走上摄影道路大多是受家庭的影响。

雍和17岁那年去崇明岛农场务农,回城后又在公共汽车上当售票员,有难得的休息天里,他就背起相机去城市各个角落、上海周边的旅游景点拍风光照,偶尔也拍拍人像。1983年上海举办第五届全运会,因为摄影人才奇缺,雍和被借调到体委去拍乒乓球比赛,这次历练让他尝到了动态摄影的巨大乐趣。

1985年雍和调到《中国城市导报》任摄影记者。他希望在城市建筑和原生态等题材中赋予唯美主义的涵义,但在国外摄影资讯严重匮乏的情况下,困惑与迷茫经常让他陷入深思。

接下来的三四年里,中国的新闻界、文学界、出版界都不约而同地进入了一个犹如火山喷发的活跃期。海南有两本新创杂志万众瞩目,一本是《海南纪实》,一本是《金岛》,以纪实风格开一时之风气,通过名人撰稿的大特写即时反映剧烈嬗变中的中国社会,预示着中国纸质媒体最后一个黄金时代的来临。雍和为《海南纪实》提供不少图片,有些是由他主导的图片报道,在实践中渐入佳境,进一步理解了新闻摄影的最重要的价值在于现场感、真实性以及读者根据图像所提供的信息进行深度解读的可能性。

中国改革开放的速度与力度,投射在人与整个社会之间的巨大变化及陌生现象,激发了雍和的深层次思考,促使他下决心告别艺术沙龙,放弃扁平的、静态的、唯美的视觉追求,以百倍的热情奔赴新闻现场。

雍和坚信:有一种最好的照片是这样的——今天是新闻,到明天就成了历史。所以他敏感而精确记录了第一场摇滚乐在上海开唱、第一次商品展销会上的抢购、第一家西饼屋请来影视明星剪彩、第一批股民聚在一起炒股票、第一个超市开张、第一批外销房销售、第一家临终关怀医院建立、第一架台湾直航包机飞抵大陆……无数刻录时代前进脚步的“第一”被他一举捕捉,上海这座城市的每一次回旋与跳跃,都被他牢牢定格在最出彩的瞬间。

人与事件的关系,人与社会的关系,整个事件在历史进程中的意义,是雍和新闻摄影的立足点和出发点。1996年9月,加拿大“高空王子”科克伦在浦东两幢在建的大楼之间无任何保护走钢丝,这类题材在当时成为热点的“黄河飞越”、“长江漂流”面前似乎没有突出的新闻价值,但是雍和注意到之前这类挑战活动,主办方都心照不宣地强调“中国人优先”,而只有在浦东,破天荒地让一个外国人完成“处女秀”,从这个角度来观察上海人的开放胸怀,立意就高了。

以“第二落点”来表达价值取向

1988年,雍和应邀参加北京国际新闻摄影周活动,著名摄影家杨绍明请来国际著名通讯社及报刊的大牌摄影记者和编輯给中国同行讲课,晚上中外摄影家将自己的作品投射到墙上进行交流点评。这是中国新闻摄影师第一次近距离接触西方新闻摄影和纪实摄影,不啻于一堂醍醐灌顶的启蒙课。雍和发现大凡优秀的摄影家,许多是历史的忠实记录者,而且都是有社会良知的人道主义者,作品的主题超越了种族、信仰、阶级和地缘政治。从此,雍和将镜头对准了沧桑巨变的中国社会和纠缠于命运网络之中的人。

后来,雍和调入《青年报》当摄影记者,也为《青年报》所属的《生活周刊》提供图片。雍和说:“我比别人幸运,作品有落地空间,见报速度也很快,这为拍摄实践提供了很好的平台。而且青年报刊有自身优势,记者队伍精神状态很好,思想活跃,敢为人先,报社环境也很宽松,领导一直鼓励新闻探索。”

面对农民工进城、城市化进程、动拆迁、维权、遣返盲流、天灾人祸、经济转轨和生活方式变化等时代巨变之下的很多领域,雍和以独特的视角来对焦和定格,在社会上获得了巨大反响。

不过雍和很快又意识到,自己拍的照片虽然具有较强的新闻时效性,但由于报纸对照片的编排惯例,与文字相比往往要慢一拍。幸运的是他前后就职的几家媒体都请他开辟图文专栏,于是他一方面在现场捕捉信息,另一方面从自己收获的海量信息中进行筛选,通过做精做透一张专栏照片,用图像切入,用文字引申,提升图像的信息量和文化内涵。

这样一来,雍和就能以“第二落点”来表达自己的价值取向,建立个人风格,体现与国际新闻摄影思潮相呼应的、又符合中国初级阶段国情的新闻价值观,从而更真实地反映巨变中的中国社会,为中国的新闻改革助力。

比如,美国快餐业巨头肯德基落户上海东风饭店当然是新闻,但随着浦东开发开放的起步,肯德基在浦东南路开出第一家分店,而且恰好又是他家在全球的第9000家,同样也是新闻。雍和没有拍摄领导站成一排剪彩的平庸画面,而是走进餐厅,从里往外拍摄,以独特的视角记录下一个相当诙谐的社会景观:里面是顾客在啃鸡腿,外面是好几个行人挤作一团,脸庞紧贴着窗户玻璃垂涎三尺地观看。再比如,1994年上海第一批六家联华超市同时开张,雍和在第二天赶到其中八仙桥这家超市的现场,记录一群市民浸入式体验全新商业模式的兴奋神态,昔日传统商业差不多一应俱全的八仙桥,就这样迎来了业态的更新。“过去顾客一直抱怨营业员服务态度差,冷面孔、不耐烦、歧视外地人等等,在技术革命介入之后,面对面的关系就需要重新考量了。”雍和说,“这不仅仅只是零售业的业态改变,也可以看做是供需两端位置的变化,其实这是市场经济发展的一个缩影。”

将稍纵即逝的图像做成可以传诸后世的视觉文献,雍和找到了突破口。在上世纪九十年代中后期,他的摄影理想在传媒业的蓬勃发展中获得了很大的表现空间。

1998年,新民晚报创办了《新民周刊》,这是中国南方新闻界第一本新闻类周刊,受到了新闻界同行和中外读者的广泛关注,雍和被新民晚报领导请进周刊担任摄影总监,开出一个“二人影话”的图片专栏,一张雍和拍摄的跨页图片,并与另一文字记者各自写文,各自解读,各抒己见,让读者耳目一新,掩卷遐思。雍和推到读者眼前的画面,角度巧妙,信息量密集,尤其是几个不同对象的叠加与错位,往往会产生戏剧性效果,无不体现了一个伟大时代的本质特征,引领读者进入社会的缝隙,烛照一个或许闻所未闻的角落。

机智的表达,温暖的情怀

我们还清楚地记得:2001年的除夕夜,新年钟声刚刚敲响,一个疲惫不堪的农民工仍然在建筑工地上忙碌。他搬起一根差不多与他体重相当的水泥柱,在工地上蹒跚前行。他的身后,就是耀眼的都市霓虹。雍和的这张照片其实体现了一个快速膨胀中的城市与以城市为中心的时代,人与城市的关系就是如此简单,但又非常复杂。

同样是建筑工人题材,雍和还有一张图片更让人揪心,画面上,一个工人爬上浦东一幢高楼的顶层,手搭在脚手架上闷头抽烟,他的身后是滚滚车流和万幢高楼。这个工人有何心事?雍和在图注中告诉我们:这已经是2005年的除夕了,这位名叫吴克忠的农民工与大家一样,还没有拿到拖欠三年之久的工资,他怎么回老家面对嗷嗷待哺的孩子?雍和还补充了一句:“欠薪,在全国一亿多农民工中,几乎全都有这样的经历。而在上海387万外来流动人口中,有73%在制造、建筑和商业服务业就职。”这里强调的,同样是城市与人的关系。

当2009年全球经济危机袭来之际,雍和深入到上海龙华殡仪馆会议室,将镜头对准了一群朝气蓬勃的大学毕业生(雍和的文字记录表明这一天有250名),他们争先恐后冲进来,为的是谋求一个“入殓师”的岗位。

同情、理解、悲悯、宽容、窃喜……再时不时来一点温热的、善意的调侃或讽刺,或者真诚地体验着他们的喜怒哀乐,激越地表达弱势群体的诉求,这是雍和在这类照片中所洋溢着的人文情怀。

2003年,雍和调到新民晚报摄影部后,开了一个专栏《快门快语》。自己拍、自己写,驾轻就熟,别出机杼,他的文字愈见老辣、洗练,而且轻松幽默,在看似素直的表达中,蕴含着浓浓的情怀,又为读者打开了很大的想象空间,有余音绕梁的效果。雍和同时还在其他媒体上开专栏,他的图片与文字总是读者优先欣赏的“节目”。

改革开放四十年,许多具有历史意义的细节,都能在雍和浩如烟海的图片库里找到相应的佐证。

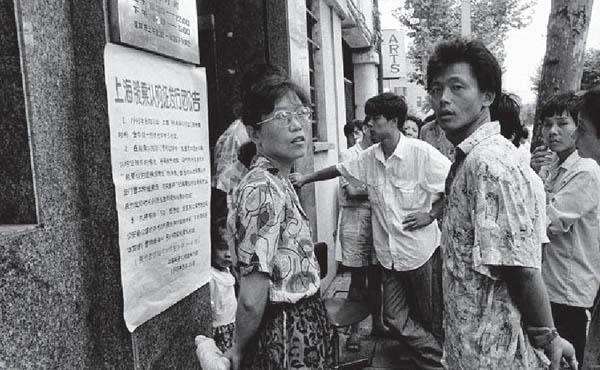

股票认购证。1993年,上海市茂名南路,银行门口贴出股票认购证发行公告,市民在围观。

决定性瞬间之前,肯定是漫长的等待

有一次,美国著名风景摄影师亚当斯在回答有人提问时指着自己的作品说:这张照片拍了六十年零百分之一秒。百分之一秒是快门速度,六十年是我为这张照片所做的准备。

其实雍和为一张照片所做的准备也十分“漫长”。比如上海股市早期,雍和就在当时的临时交易场所——文化广场蹲守多天,近距离地拍到人潮汹涌的股民,眼睛紧紧盯着交易记录的表情,还有排队购买认购证的场景。他着重表现的是普通民众对财富游戏规则的强烈兴趣,以及对公平竞争并致富的心理预期。这类照片都需要深入现场,与对象交朋友,体验他们的感情,然后在他们包围之中等待最佳时机,捕捉最生动的瞬间,将真实的画面记录下来。

在2004年禽流感大暴发的某个时段,雍和不顾危险深入疫区,花好几天时间拍摄了一个对象——这是个许姓养鸭专业户,之前他被视为领军人物,有天他发现鸭子得了禽流感,他觉得一个公民就有责任上报。有关部门来人一查后,方圆好几公里内的所有家禽都被判了“死刑”。当地的人因此对他怨恨得很,认为是他上报才酿成灾害,还连累了大家。解禁后,补偿他得到最少,他去反映却遭到报复,几经周折,最后只能伤心离开,另谋生路。这组照片内含的东西非常丰富,折射出当今中国社会的诸多现实问题。

雍和的摄影作品有着不一样的诉求与信息内涵,不仅读者喜闻乐见,新闻界同行也一直想破解其中的密码,有时候甚至会冲进他的办公室,在他电脑前一坐,试图从成千上万张素材图片中找到答案。“如何在众声喧哗中发出独特的声音,不在声高,也不在声尖,而在与众不同的观点。摄影是一门技术活,但本质上要求体现文化的力量、思想的力量、个性的力量。做一名优秀的摄影师要有很高的专业素养,还要有潜能。在此我强调‘眼光这个词汇。‘眼光不仅指视力,而是综合判断能力。”雍和举例说:“比如年轻人在面对面相亲,先用眼睛打量,外貌是第一印象,从容颜与表情可以判断对方的言谈举止、生活习惯、学识、家教等。还要听对方的说话,据此判断对方的语言表达能力,逻辑思辨能力;还不够,还要用鼻子嗅,根据对方的体味和香水味判断他或她的生活品味,甚至还要借助第六感觉。多方面的判断结果汇成大数据,才能对一个人做出接近真实的评估。摄影也是这样,要从多方面来分析一起新闻的价值。所以‘眼光也包括摄影者的知识结构、人生经验、独特视角、兴趣嗅觉和担当意识。”

改革开放四十年,许多具有历史意义的细节,都能在雍和浩如烟海的图片库里找到相应的佐证。上海世博会开幕前几天,有关方面拍摄的一部短片没法通过,后来请雍和提供了数十张纪实照片,使电视短片增加了历史纵深感和对比度,“城市,让生活更美好”的主题,得到完善的诠释。

改革开放四十年,是政治经济、各项社会事业快速发展的四十年,是人民群众精神面貌根本改变的四十年,也是各种矛盾此消彼长、同时又在深化改革、创新、探索中化解矛盾、加快前行的四十年,在不少关键节点上,雍和一直在现场,一直在仔细观察,默默蹲守,冷静记录,这不仅需要热情和意志,更需要信念。

雍和认为:距离产生美,许多情况下只针对欣赏层面而言,其实这个距离不仅是物理层面的,也有时间的概念。在很多情况下时过境迁,景象不复存在,老照片也因此有了别样的意味。但新闻或纪实摄影,不能永远寄希望于“过了这个村,就没那个店”这种偶然性,它面对的是社会现实和普罗大众,终极目的并非是获得欣赏历史的美感,它期待的是用照片来回应民众的现实关切,帮助人们看得更远、更透、更细,从而唤醒良知,鞭笞丑恶,见证脉动,推动社会进步。

笔者听出雍和这段话的潜台词。他有相当多的照片是为明天而拍摄的,只能留给历史,这当然是一个遗憾,但也是对历史的交代!

时代给了雍和极好的机会,雍和也一直在真诚地回报这个时代。他以自己的信念与智慧,再借助媒體的力量,去执行历史的使命。雍和是新闻记者和摄影者通向成功彼岸的值得分析的案例。