从战后重建到预防性保护

—— 比利时建筑遗产保护之路

2018-12-28WuMeiping

Wu Meiping

一、前言

比利时关于建筑遗产保护的法令最早可追溯到1823年(当时比利时还属于荷兰王国),该法令是关于教堂建筑的保护,最早是在当时的东弗兰芒区生效,后来其他区也效仿颁布了类似的法令。1835年,比利时成立文物古迹和遗址皇家委员会(De Commission Royale des Monuments et des Sites),为政府在历史文物古迹和遗址的保护和管理方面提供专家建议。

贯穿整个19世纪,比利时因地处西欧各国的地理中心,各国关于建筑遗产保护的思潮、理念和实践均在比利时有传播。当时法国建筑师维奥莱-勒-迪克 (Viollet-le-Duc, 1814~1879)提倡的样式修复在比利时也盛行一时,1829~1840年间修复的鲁汶市市政厅和1854~1871年间进行的布鲁日老城修复工程均属样式修复,1860~1870年代,维奥莱-勒-迪克先生在比利时担任过几个修复项目的顾问,包括当时根特市市政厅的修复工程,他的样式修复的理论和实践在比利时一直延续到19世纪末。19世纪末至第一次世界大战前,英国遗产保护专家约翰·拉斯金(John Ruskin,1819~1900)和威廉 ·莫里斯(William Morris,1834~1896)的保护理论及艺术和工艺运动(Arts & Crafts Movement)也影响了当时比利时新艺术运动时期的一批建筑师,如新艺术运动重要建筑师代表之一的亨利·范·德·费尔德(Henri Van de Velde,1863~1957)。

第一次世界大战结束后,比利时的很多文物古迹和历史城镇被彻底炸毁,在战后重建问题上当时学术界有很多讨论,主要分为三派:第一派是要保留废墟遗址作为对战争破坏的有力见证以警示后人,第二派是想借助于当时的城市规划理论借重建之机以推广花园城市的理念和设计,第三派则是关注历史城市在人们心中的象征价值,坚持重建以回到和战前一样。在具体的重建过程中,对于具有国家性的、历史或者艺术价值的文物古迹的重建则是基于文物古迹和遗址皇家委员会和地方管理局的建议来进行;对于位于历史城镇中心的民居和其他建筑则多为重建到之前的样式;在城镇非中心区域以及郊区则按英国花园城市理论新建了一批现代住宅以应当时民房紧缺之需。

1931年8月,比利时颁布了关于文物古迹和遗址保护法。1938年,《文物古迹的修复问题(La Restauration des Monuments Anciens)》[1]一书出版,该书对一战后的重建项目进行了简单梳理,在此基础上总结了一套文物古迹修复理论。该书作者为大雷蒙德·勒麦尔(Raymond A.G. Lemaire,1878~1954) 教授, 他长期在鲁汶大学从事建筑历史和建筑遗产保护的教学工作,参与过一战后的大量重建工程,如鲁汶市中心的重建项目。作者认为在从19世纪末至一战后的半个世纪内建筑遗产保护界有两种倾向:极度修复(Maximalistes)和最少干涉(Minimalistes),前者是无条件支持修复行为,后者则完全反对;前者往往在修复过程中追求风格的统一,后者则追求对原始考古价值和各个历史层记录价值的保护。[2]在他看来,战争的破坏虽然能够让人们关注历史文物古迹和重建问题,但在年轻的一代人中也存在着一个危险的趋势——“破坏过去的一切,建造一个新的世界”,当时建筑师所接受的教育中也多鼓励要与传统决裂,对历史建筑越来越陌生,他们在承担与历史建筑相关的项目时又没有任何相关理论可以参考,同时他也认识到1933年雅典宪章的影响甚微,实践和理论之间存在着很大的差距。他反对保留废墟,认为这样做只能在将来吸引游客而无法让当地老百姓生活其中;他也反对保留建筑遗产的各个时期痕迹的做法。在他看来,将各个时期的痕迹视为具有同等价值是不对的。作者提出了一套分类和价值评估系统,这可能也是该书的最大贡献之一。作者将文物古迹的价值分为使用价值(Utility)、美学价值(Beauty)、历史价值(History)和景观价值(Picturesque),前面三种价值与奥地利学者阿洛伊斯·里格尔(Aloïs Riegl,1858~1905)提出的使用价值(Use)、艺术价值(Artistic Value)和历史价值(Historical Values)类似, 最大的不同在于第四个价值,前者是年代(Age)价值,后者则是提出景观价值,强调了文物古迹所处环境的重要性,认为所处环境是文物古迹不可或缺的一部分,然而在他看来,景观价值是次一等的价值。关于使用价值,他提出使用需求总是会随着时间而演变的,因此重建可被视为一种更能适应当今生活条件的一个机会。[3]作者一直力求要将此价值评估系统纳入到建筑遗产保护的法定程序中去。虽然他提出的分类和评估系统是基于比利时的经验而提出的,但其价值评估系统无疑对其他国家的建筑遗产保护界也具有较大的参考意义。

二、二战后至今不同时期的相关实践

1.第二次世界大战后的重建

比利时的二战后重建活动基本发生在1945~1970年间。[4]期间关于重建问题的讨论很多都与一战后类似,只是相对于一战后,二战后的整个欧洲因为现代建筑运动,使得1945年后的重建比1918年后更愿意冒险尝试现代风格。在重建过程中,比利时的大多数城镇都被建成了现代风格,在极少数城市,如鲁汶市,则是完全按照历史样式进行复建。除了这两个极端处理法,有很多则是采取修复加部分重建的中间做法。此外,一战后重建中被采纳的花园城市模式在城郊地带仍有不少尝试。

对具有重要价值的文物古迹的重建,《文物古迹的修复问题》一书提及的理论和方法则被当时包括作者本人在内的数位参与多项重建项目的建筑师所遵守,如西蒙·伯利格德(Simon Brigode,1902~1978)和小雷蒙德 · 勒麦尔(Raymond M. Lemaire,1921~1997),这两位都是该书作者的学生,后者也是其侄子。

除此之外,其他建筑师及相关专家均有不同的尝试,如卡农·安德鲁·兰劳特(Canon André Lanotte,1914~2010)对教堂建筑遗产的修复和整修工程。兰劳特是当时那慕尔教区的牧师,同时他也是位考古学家,自1946年开始,由他负责的那慕尔教区(Le diocèse de Namur )的教堂项目就超过750座。相对于其他同时期建筑师,他不仅关注教堂建筑本体,还注重教堂内部空间改造以及对宗教艺术品的质量控制。[5]

在处理建筑本体保护问题上,他认为应该尽量保存建筑遗产各个时期的遗迹,这样建筑才能成为连接过去和现在的证物。在处理宗教艺术品问题方面,他追求使用少而精的宗教艺术品,提倡在艺术家的指导下使用地方性的传统工艺并适当与新材料、新设计和新技术相结合使用,以教堂的彩色玻璃为例,他聘用艺术家专门设计,风格不拘泥于传统,还大胆使用立体主义的设计来表达传统的宗教人物(图1)。他认为教堂建筑外部结构和风貌应尽可能加以保护,而教堂内部的空间则应结合当今需求进行改造和翻新以满足现代人的礼拜需求,而且建筑本体的保护要摆在首位,他觉得对建筑本体如何处理往往会形成整个工程的导向准则,因此,教堂建筑的修复或整修工程还是应该由建筑师领衔,但同时他极其鼓励建筑师和艺术家之间的紧密合作。他认为建筑师、艺术家和牧师之间的有效沟通和通力合作往往决定着项目的整体质量。

图1:基姆贝市圣母生彼特教堂(The Church of Our Lady and St. Peter,Dijmbe)的彩色玻璃

兰劳特自1946年起就是比利时文物古迹和遗址皇家委员会的成员并于1954起担任副主席。也是借这个工作之便,他的诸多理念和做法,如:尊重建筑遗产各个时期的遗迹,提倡使用地方性的传统工艺,对新技术、新材料、新艺术风格均持开放态度,重视当代新需求,追求经济性和美观性并存等,均对由他直接负责或间接参与的项目产生了关键的影响力,他直接负责的那慕尔教区覆盖面积达8067 km2,占比利时国土总面积(30.528 km²)的四分之一以上,再加上他 以比利时文物古迹和遗址皇家委员会成员及后来副主席的身份而提供了其专家意见的其他项目,使得他在二战后重建过程中的实践具有较高的代表性。

2.《威尼斯宪章》前后的实践

《威尼斯宪章》作为建筑遗产保护领域最重要的国际规范性文件,自1964年颁布以来,学术界一直对其有着不同的解读。了解和分析当年主要撰稿人在宪章前后的具体保护实践中的考虑,可能会让我们能够从另一个角度更好地理解这部经典宪章。

当年的主要撰稿人之一是比利时的小雷蒙德·勒麦尔教授,他自1940年代开始就与意大利遗产保护界的主要学者有很密切的接触,如安纳尼·安布罗吉奥(Annoni Ambrogio,1882~1954)、皮耶罗 ·加佐拉(Piero Gazzola,1908~1979 )和古利埃尔莫·德·安吉利斯·德萨特(Guglielmo De Angelis d’Ossat,1907~1992) 等 :1943年他前往意大利米兰到安纳尼·安布罗吉奥的事务所实习,后者于1946年发表专著《建筑修复的科学和艺术》(Scienza ed Arte del Restauro Architettonico);1964 年他与皮耶罗·加佐拉一起创立了ICOMOS,前者任首任秘书长,后者任首任主席,两人的合作一直延续到1979年皮耶罗·加佐拉教授逝世;1964他前往罗马为古利埃尔莫·德·安吉利斯·德萨特(Guglielmo De Angelis d’Ossat,1907~1992)教授的学生授课,期间两位教授就讨论过要撰写一个保护准则以指导各地的保护实践, 讨论中提到可以以宪章的形式。1964年5月,小雷蒙德·勒麦尔教授到威尼斯参加第二届国际建筑和历史建筑专家会议,他发现在会议日程上有讨论宪章的议程,但是当时宪章还没有具体内容,后来撰写任务就落到了他身上,他基于自己多年的实践经验、理论思考和以往在保护教学中提到的一些基本准则,在当时时任ICCROM的副主任保罗·菲利普(Paul Philippot,1925~2016)和法国建筑师让.索尼尔(Jean Sonnier,1913~2004)的协助下,花了一天一夜的时间撰写出了威尼斯宪章的草稿。[6]该草稿的大部分内容与后来公布的威尼斯宪章基本相同。[7]

小雷蒙德·勒麦尔教授在比利时主持过大量的建筑遗产保护项目,下面选择三个他于威尼斯宪章前后进行的项目,分析其与威尼斯宪章的相关条例如何与实践进行呼应。

(1)圣·兰伯特小教堂(Chapel of St.Lambert)的保护项目

圣·兰伯特小教堂是一座始建于11世纪的罗马风建筑,位于鲁汶市近郊区的一个小山丘上,现位于鲁汶大学工学院校区内。1950年代,该教堂主体结构破坏严重只有立面结构还在(图2),所存的钟楼是19世纪修复的。当时有不同的保护方案:有专家提出对现存结构遗址进行加固的方案,也有专家提出要完全修复成11世纪初建时期的样式。[8]

后来该项目由小雷蒙德·勒麦尔教授负责。他的方案是:保存并加固现存的立面结构,在上面加建简单的结构以支撑屋顶,在大拱形开口处使用大块玻璃,玻璃之间使用金属构件连接,室内没有做任何装饰,安装了防潮、通风等设施以恢复教堂作为礼拜场所的功能。所有的保护设计均为可逆性,且能实现充分展示原有结构和原始材料,门框和上部加建的横梁均是用了新材料混凝土,在使用时力求其颜色、样式、比例等与原始的协调一致(图3)。保护项目实施后,该教堂成为鲁汶大学教职员工的礼拜场所,可以说是恢复了其原始功能,同时教堂不同时期的历史层(11世纪的结构遗址、19世纪加建的钟楼和1950年代经保护工程实现的现代大学教堂)也清晰可辨(图4)。在后来1980年代初接受的访问中,小雷蒙德·勒麦尔教授提到:威尼斯宪章第13条的内容则是基于这个项目而有的体会。

(2)圣·梅达德教堂(St Medard at Jodoigne)的保护项目

圣·梅达德教堂是一座始建于13世纪的罗马风建筑,位于比利时的若杜瓦涅市(Jodoigne),该教堂在18~19世纪期间被改建过多次。最近的保护工程开始于1950年代末1960年代初,在保护工程开始之前,小雷蒙德·勒麦尔教授带团队对教堂建筑进行了详细的研究和勘察,在这个过程中,早期的结构在移除18世纪的抹灰后被暴露出来。通过价值评估,最后采取的方案是:保留18世纪的抹灰拱顶,去除18世纪的墙面抹灰和柱子抹灰以充分展现13世纪的石灰石墙面和柱角石;18世纪做的室内装饰,部分加以保存,部分被移用到教堂的其他地方,部分被移除。该项目的做法与后来威尼斯宪章的第11条内容能够对应起来。

图2:修复前的圣 · 兰伯特小教堂

图3:修复后的圣 · 兰伯特小教堂

图4:圣 · 兰伯特小教堂全貌

(3)鲁汶大贝居安会院建筑群的(Groot Begijnhof Leuven)保护项目

贝居安会院是弗兰芒区中世纪时期信仰天主教的女性集聚地,这些女性居住在那里,过着宗教生活,但是他们也可以选择离开去过世俗生活,所以贝居安会院不同于其他完全封闭的宗教社区,它有点类似城市中的一个小镇,在那里教堂和医院是主要的公共建筑。鲁汶大贝居安会院是一处建筑群,包括民居、教堂、辅助建筑以及绿地,始建于1232年左右,位于鲁汶市老城的西南角,当时占地面积6.07公顷。鲁汶大贝居安会院有120处房子是16~18世纪期间建成,基本都是砖构建筑,其特色主要包括:石灰石窗框、红瓦或灰色石板屋面、成阶梯状的山墙等,这些房屋尺寸有大有小,不同房屋形成的围合空间也大小不一,其内有石板街道、河流桥梁、花园绿地等穿插连接,景观别致,既有城市痕迹又有乡村特色(图5)。

1950年代鲁文大贝居安会院为贫民窟,基本没有任何维护措施,1960年代初期甚是破败,面临着或拆除或修复的命运,后来因房主和市政府公共援助委员会(Commissie van Openbare Onderstand) 投票否决拆除,又由于没有修复经费,于是政府决定出售,1962年被鲁汶大学买下,当时教堂和部分房屋并没有立即转到鲁汶大学名下,若要转到名下,前提是鲁汶大学要对整个建筑群进行修复。后来进行整个修复工程分为两个阶段:第一个阶段是1963~1972年,由小雷蒙德·勒麦尔教授主持,期间修复了大量的房屋以作为学生公寓和教授的住宅,其中有一部分房屋也做了其他用途,如医务室、教师俱乐部等;第二阶段是1985~1990年,对教堂和教堂街的房屋进行修复,有保罗·范·艾斯豪特(Paul Van Aerschot)教授负责。1998年鲁汶大贝居安会院及弗兰芒地区的其他同类贝居安会院被列为世界文化遗产。

小雷蒙德·勒麦尔教授负责的第一阶段的修复工程,有以下几个方面值得关注:

(1)严格控制项目预算和项目进展速度。因施工外包费用超支,他组建了120人的施工队并对其进行专业培训,每年都能完成24座房屋的修复。修复后的房屋条件很好,被用作学生公寓的那部分房屋的修复费用要比当时鲁汶市其他地方新建的学生公寓造价便宜28%。

(2)根据房屋的不同现状和新的使用功能进行对应的保护设计。在诸多保护设计中,有一个共同问题,就是窗户如何修复的问题。许多原始的石灰石十字形窗户在18~19世纪被改掉了,当时窗户的竖框和横梁均被拆除以方便木质窗户的安装。如何处理?是保留这些后期的木窗还是恢复原始的石灰石十字形窗户?后来在现场找到了数百个竖框和横梁(被用在了路面的路边石),这些原始构件的发现促使他做出要将窗户修复到原始样式的决定(图6)。那些已经被封上或者改变的窗户,被重新打开,窗头和窗槛用了颜色与原来石灰石接近的混凝土,肉眼即能辨别与原始石材的区别,还有某些窗户只用了石横梁(图7),而新窗户没有使用竖框和横梁,但尺寸比例与传统的无异。

(3)鼓励传统工艺、原始建筑材料和新材料的共同使用。他认为最好的保护方法是使用与原始材料一样的材料,如果在原始材料已经无从寻找或因周围环境变化太大使用原始材料已经不合适的情况下,也可使用替代性的新材料,比如,有时候他会在高处使用人造石材,有时候他会用玻璃,有时候也会用金属。在他看来:文物古迹是活的,维持平衡性至关重要,如果使用新材料能达到这个目的,那就使用。在该工程中,也加建了几栋新建筑,这些新建筑虽是现代设计,但所用新材料均强调颜色上的一致,在细节设计上,如窗户、门、屋顶等,则力求其样式、比例和颜色等方面与其他老建筑的协调一致,基于这些处理基本实现了新旧样式的和谐共处(图8)。

图5:鲁汶大贝居安会院一角的全景图

图6:鲁汶大贝居安会院的传统窗户

第二阶段的修复工程,其负责建筑师保罗·范·艾斯豪特是当年小雷蒙德·勒麦尔教授的助手,其在工程中所遵循的理念和细节处理等方面基本延续了当年的做法,在处理窗户上也是,有极少数的窗户虽然使用新材料,但其样式、比例则基本与老窗户一致(图9)。

小雷蒙德·勒麦尔教授曾表示接到这个项目时他很高兴,因为能够让他有机会使用威尼斯宪章中提到的准则,在实践过程中他确实也力求遵守如宪章中第9、10、12条提到的相关内容。但从他处理窗户问题上仍可以看出他在某些程度上还是追求统一的样式,这种做法显然有悖于威尼斯宪章中第11条提到的“尊建筑遗产中所有时期明确的贡献,因为样式的统一并不是修复的目的”。或许正如他自己说的:威尼斯宪章简短精练,提供了一些最基本的准则,但从来不是教条,需要具体情况具体对待,如果有必要也可以根据时间和环境变化作出一些调整。[9]

图7:鲁汶大贝居安会院某建筑的窗户

图8:鲁汶大贝居安会院加建的一处新建筑

图9:鲁汶大贝居安会院教堂街一处建筑的窗户处理

3. 1975年欧洲建筑遗产年前后

1975欧洲建筑遗产年颁布的《关于建筑遗产的欧洲宪章》将建筑遗产从文物古迹延伸到了历史城镇和特色村庄的古建筑群并注重对建筑遗产所处环境的保护,强调整体性保护并提出在城市和区域规划中要将保护作为首要考虑的因素之一。这些内容其实在之前的于1972年年底和1973年年初完成的《布鲁日老城发展战略规划》(Structuurplan Brugge)中就有体现。

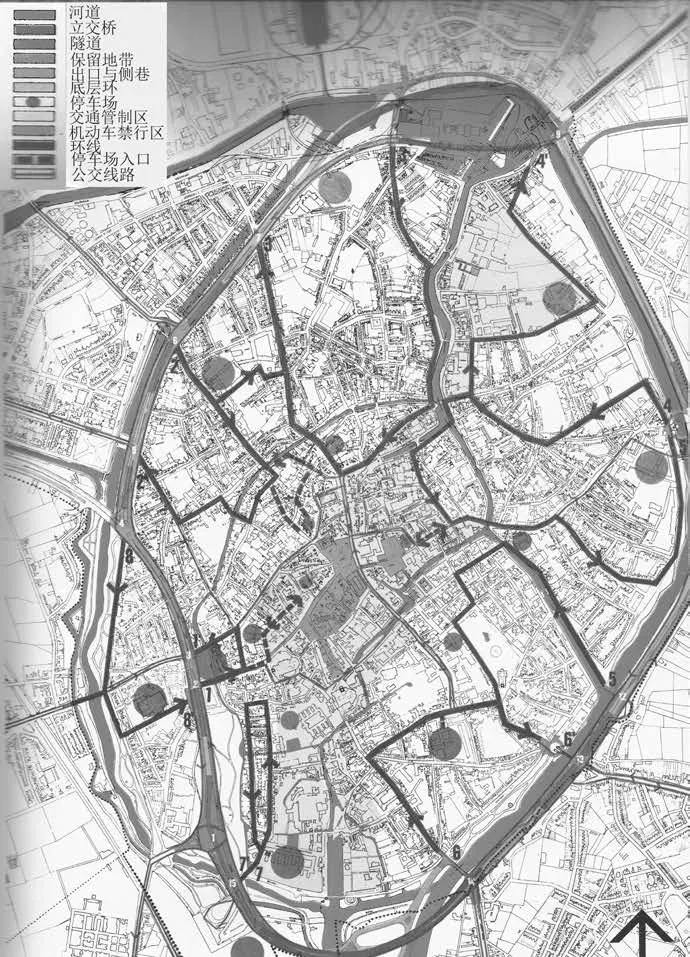

布鲁日老城发展战略规划编制过程历时一年多,是比利时境内首个针对城市老城中心的整体规划,对日后比利时境内的历史城市保护和更新有着深远的影响。在其规划文本的前言就明确了“布鲁日老城中心的核心问题是:保护和更新之间的辩证关系以及现存老城的结构和形式与现代生活新需求之间的紧张关系”,文中指出“布鲁日城市的历史是一部增长和持续变化的历史。布鲁日的真正问题是要制定一个规划以实现保护其核心特色和满足现代生活条件新需求之间的平衡。布鲁日是一个由小型建筑镶嵌在蜿蜒曲折的街道和运河两旁而成的独特城市。其街道当初是为行人和马车而建造,并不是为汽车而建,其建筑不是大型建筑而是小型建筑,其市中心不是大型工业和商业集中区域,只是小型商店和工厂的集中区域。这些作为布鲁日的个性,必须得到保护”。[10]在保护方面,该规划指出对有价值的建筑遗产和城市历史景观实行点、线、面的全面保护(图10)。在更新方面,将部分大型工业地带重新规划设计为住宅区(图11),同时为解决汽车急增的问题对老城的交通进行全面规划,但其中仍将最核心地带定为机动车禁行区,将建筑遗产集中的区域列为交通管制区(图12)。

该规划对布鲁日市之后的发展和国际地位具有决定的作用。1973年关于该规划的文章在杂志《A+》上发表[11],同年在布鲁日举办了研讨会,与会者包括政界要人以及来自比利时和其他欧洲国家的保护专家,其中包括时任ICOMOS主席的意大利教授皮耶罗·加佐拉,他在会上发表了如何为历史城市制定有效政策的专题演讲。[12]同年,欧洲理事会决定将布鲁日作为1975年欧洲建筑遗产年的比利时的两个试点项目之一。1976年,编制的《布鲁日老城发展战略规划》以同名出版成书。同年,曾任此规划专家顾问以及时任布鲁日市专家顾问的小雷蒙德·勒麦尔教授在位于布鲁日的欧洲学院创办了“历史城市和建筑保护中心(Centre for Conservation of Historic Towns and Buildings ,CCHTB)”,负责建筑遗产保护专业人才的培训(1981年该中心被纳入鲁汶大学,1997年改名为“雷蒙德·勒麦尔国际保护中心Raymond Lemaire International Center for Conservation,RLICC”)。2000年,布鲁日老城中心被列为世界文化遗产。这些事件都使得布鲁日受到来自UN、UNESCO、ICOMOS和欧盟等国际机构的密切关注。布鲁日成了欧洲乃至世界范围内最广为人知、最被推崇的历史城市之一,当年的规划可谓是功不可没。正如在1975年《关于建筑遗产的欧洲宪章》前言部分提到的“建筑遗产的未来,很大程度上取决于它与人们日常生活环境的整合状况,取决于其在区域和城镇规划及发展计划中的受重视程度”。[13]

在该规划规划编制完成后,布鲁日市政府就组织专业小组研究非文物古迹类的民居建筑群的保护方法和策略,强调整体性保护,在具体的修复工程实施中,一方面强调外在历史风貌的协调性和一致性,另一方面则是对内部空间进行改造以满足户主日常生活的要求。小雷蒙德· 勒麦尔教授作为专家顾问,对修复工程进行指导,一定程度上,他将在鲁汶大贝居安会院的修复经验移植了过来,即在尽可能的情况使用原始材料和展现建筑的早期结构,在原始材料无从寻找时才使用新材料,使用新材料时力求其颜色、样式、比例等与原始协调一致。而这些在《关于建筑遗产的欧洲宪章》第七条里也明确了:“整体性保护并不排除在有老建筑的地区引入现代建筑,只要其尊重现存的环境、比例、形式、体量和尺度,并使用传统材料。”这也从另一个侧面显示了布鲁日作为该宪章的试点项目的意义所在。

另外,自1970年代末,比利时开始将历史城镇中心、历史村落中心以及具有特色的历史建筑群列为在录建筑遗产,截至2013年,光弗兰芒区就有1500余处此类遗产列为在录建筑遗产。[14]

4. 1980年代从国家统一管理到分区管理

图10:布鲁日老城历史城市景观保护图

图11:布鲁日老城某工业区的改造方案

图12:布鲁日老城交通规划总图

1980年,比利时将文化领域的管理权从国家层面下放到法语区和荷兰语区。[15]1988年,关于建筑遗产的保护管理权彻底从国家层面下放到了瓦隆区、弗兰芒区和布鲁塞尔区三区,实现区域完全自治。而原来的比利时文物古迹和遗址保护皇家委员会在1968年就已被拆分为弗兰芒区文物古迹和遗址皇家委员会和瓦隆区文物古迹和遗址皇家委员会,后来于1993年第三个即布鲁塞尔区文物古迹和遗址皇家委员会成立。瓦隆区、弗兰芒区和布鲁塞尔区这三区在与遗产保护相关的法律制定、管理制度、经济资助等方面有差异也有共同点。

自管理权下放之后,三区根据新体制情况、各自区域建筑遗产的特征,对现有的相关法律条文进行修订或颁布新的法令。在这过程中,将同时期相关国际宪章的一些内容也纳入了进来。

(1)瓦隆区于1991年颁布了关于文物古迹、遗址和考古挖掘的法令,该法令被纳入了1999年修订的《瓦隆区空间、城市和遗产规划法》(Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme,du Patrimoine)。通过该法,瓦隆区将文物古迹和遗址的保护纳入城市规划范畴,便于开展将文物古迹和遗址及其所处环境进行整合保护。

(2)布鲁塞尔区于1993年则颁布了单独的不可移动遗产的保护条例,没有纳入当地的规划法里,该条例与其他的法律同时适用。

(3)弗兰芒区则是直至2013年才颁布了《不可移动遗产保护法令》(Het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013),之前一直遵循的法律法令有:1931年比利时政府颁布的《文物古迹和遗址保护法》,1996年修订的《关于文物古迹和城乡遗址保护法令》以及1993年修订的关于文物古迹和城乡遗址保护和维护的专项指令。

这三区的法律各有不同,但总的来说,都是一个阐述保护政策的普通法加上若干个针对具体问题的技术指导准则。这三个区都规定建筑遗产的所有人和使用者有维护遗产的义务。在弗兰芒区有关于建筑遗产维护的专项准则,指出所有人和使用者的维护工作应该包括对建筑遗产的外部风貌、内部空间结构、植被、开放空间等方面,同时还就专类建筑遗产如烟囱、钟楼、墓地、工业考古遗址等作了专门的规定。在其他两个区没有相关的专项准则。另外,弗兰芒区的建筑遗产保护资助分维护资助和修复资助两种,而在其他两个则没有分。

三个区对建筑遗产的保护工程均有直接的现金资助专项和间接的减税资助。其中,瓦隆区为了鼓励对建筑遗产的重新使用,专门设置了针对改造以使建筑遗产得以重新使用的资助。关于经济资助的具体数额,每个区有所不同:瓦隆区的资助能达到整个工程费用的60%~95%,遗产级别越高,获取资助比例也越高;布鲁塞尔区修复工程一般能获取25%的资助,维护工程能获取40%的资助,对于低收入的所有者或者使用者的修复工程能达到40%;弗兰芒区则是根据所有者性质(私人、公家、宗教、协会或教育机构)有所区别,对于修复工程资助比例能达到60%~90%,其中弗兰芒区出25%~60%,遗产所在省出7.5%~30%,所在地方市出7.5%~15%,对于维护工程能达到25%~40%(维护费用低于3万欧元的资助比例)。关于减税,对于维护和修复工程,退税额能达到工程费用的50%,最大上限是2.5万欧元;如果个人或者机构捐款用于建筑遗产保护,250欧元~50万欧元之间的捐款额能退税,个人捐款用于可移动遗产则能享受个人收入的部分退税,总退税金额不超过25万欧。[16]

三、建筑遗产的预防性保护的相关实践

相对于通常意义上的建筑遗产保护,预防性保护由过去的“保护为主”转为提倡“预防为主”,关注对象由原来的“已经破损的建筑遗产”转为关注“现状良好或者可能面临损毁的建筑遗产”,工作重点由原来强调损毁后的抢救性保护工程转为强调系统监测、定期检查和日常维护,相对于之前的保护、修复或修缮工程,这些检查和维护工作是相对静态而对建筑遗产扰动较少的,既能有效实现建筑遗产的保护又能较好遵循原真性、完整性或连续性等原则。[17]

1.比利时本土的相关科研

从20世纪90年代开始,比利时就开始对一些重要建筑遗产进行科学监测,并通过分析长期收集的数据,对建筑遗产结构和材料的损毁机理进行研究。1994年欧盟环境研发部门设立“古代砖结构损毁评估专家系统”研究项目,该项目由比利时鲁汶大学、意大利米兰理工大学、荷兰建筑机构研究所TNO和德国汉堡技术大学共同合作负责,通过收集来自比利时、德国、意大利和荷兰各地不同砖构建筑遗产的损毁情况,通过调查问卷和现场检测确定了砖构建筑遗产的不同损毁类型,并通过现场的持续监测和实验室的精确测试对损毁原因和损毁过程进行分析,最后将所有信息转化为计算机语言,形成了“砖结构损毁诊断系统”( Masonry Damage Diagnostic System, MDDS)的专家系统软件。[18]后来在此基础上又加进了其他结构类型的建筑遗产的损毁案例和图集,形成了建筑遗产损毁诊断和保护系统(Monument Diagnosis and Conservation System,MDCS),并于2015年正式上线成为一个线上技术支持平台。

自21世纪初,鲁汶大学RLICC国际保护中心基于以往研究项目“古代砖结构损毁评估专家系统”的成果以及本地机构“建筑遗产监护”(Monumentenwacht)多年的维护经验,首次把建筑遗产的预防性保护、日常维护和系统监测纳入一个系统进行综合研究。2007~2008年间,RLICC保护中心先后两次组织召开了“建筑遗产的预防性保护与监测论坛”, 2009年3月成功组织申请了“建筑遗产的预防性保护、监测和日常维护的联合国教席”(UNESCO Chair on Preventive Conservation, Monitoring and Maintenance of Monuments and Sites,PRECOM3OS)。自此以后,该保护中心先后参与组织了在瑞士弗里堡市、意大利科莫市、中国南京市、厄瓜多尔昆卡市等世界各地召开的相关主题的国际会议。其研究工作主要从技术层面、经济法律层面和公众参与层面这三个方面展开,目前已完成的研究项目包括:实现预防性保护的技术手段(GIS、三维扫描、影像测绘等),预防性保护中的社会参与战略,从地区发展和全球变化的角度去如何定位和实施建筑遗产的预防性保护等。

2.弗兰芒区“建筑遗产监护” (Monumentenwacht)机构的实践

1991年专业机构“建筑遗产监护”在弗兰芒区成立。[19]该机构的核心理念是:预防胜于治疗,强调通过定期检查和必要的维护工程,预防建筑损毁以实现建筑遗产的保护。其主要工作内容包括:对会员建筑的结构现状进行定期的系统检查,向用户提供详细的定期检查报告,必要时进行小型维护工程(如换屋面瓦、修排水管等),并为解决损毁问题及可能的大型修复工程提供建议;除此之外也提供制定长期维护规划、费用预算和监督维护工程等方面的服务。定期检查以检查小组的形式进行,检查小组由一辆检查车和两名检查员组成,两名检查员包括一个在修复方面有经验的建筑师和一个有实践经验的工匠。

该机构作为一个非政府非营利机构,“其启动资金由堡德恩国王基金会(King Baudouin Trust)与各个省份机构提供,日常经营的资金来源包括:弗兰芒区政府资助20%,省政府资助70%,会员费和检查费10%。”[20]该机构采取会员制,会员需支付年费40欧元/年、检查费——每个检查员每小时24.32欧元、专业报告费(12.1~48.4欧元不等)。会员有私人物主(个人、公司、协会)、教会和公共当局,据2014年统计数据,其中:私人物主占最大比例,占会员总数的48%,其涉及的建筑占总数的约40%;教会占会员总数的40%,其涉及的建筑约占12%;公共当局则占12%,其涉及的建筑约33%。该机构的会员可以参考定期检查报告给出的专业意见自己进行有针对性的维护,也可以向当地政府申请专项维护经费,要申请专项维护经费需要提交一系列材料,其中必须要有该机构提供的定期检查报告,其报告中所作出的专业评估则是决定最终资助金额的重要凭证。

值得一提的是,该机构的会员建筑,除了受法律保护的在录建筑遗产,还有大量的非在录历史建筑(据2013年统计数据,该机构的会员建筑中在录类和非在录类的比例为60%和40%)。从成立之日起该机构就关注非在录的历史建筑,这点尤能可贵,因为比利时的在录建筑遗产的保护费用主要由政府承担,在大部分省市,非在录历史建筑则无法申请政府资助,由于承担不起昂贵的保护费用,很多这样的历史建筑只能面临日益破损的局面。基于这种情况,该机构鼓励这些历史建筑成为其会员建筑,其中,安特卫普(Antwerp)、林堡(Limburg)、佛兰芒布拉班特(Flemish Brabant)三个省级的“建筑遗产监护”机构,还设有一套专门针对那些非名录但有价值的历史建筑的维护资助系统。如果这些建筑连续十年为会员(十年的规定是有助于维护工作的持续性),就可以为其所有者或用户提供资助,也可以帮助筹措资金进行相关保护,目前此资助系统已经在佛兰芒布拉班特省得到实施。

在具体的工作范畴方面,该机构也一直有所拓展,一开始只关注建筑本体的定期检查和维护,后来于1997年则开始纳入对建筑遗产室内装饰和陈设的定期检查工作。2008年则纳入了对历史船只的定期检查工作,2009年又纳入了对考古遗址的定期检查。自2011年起,在原有定期检查报告的基础上,加入了关于维护的长期规划以及对相关费用进行的明细预算。该机构的成功实施也促进了比利时其他区同类机构的成立,如瓦隆区区域研究所(Institute du Patrimoine Wallon)于2006年成立了维护部(Cellule de Maintenance),专门负责推广日常维护理念、制定相关政策和专业导则等工作。另外,该机构会雇佣地方上有经验的工匠作为检查员,这在一定程度上促进了地方上传统工艺培训机构的成立,如林堡省苏达市(Zolder)的欧洲修复中心(European Centre for Restoration,ECR)以及布鲁日的艺术和历史修复工艺欧洲培训中心(European Centre for Training and Crafts Perfection in Art and Historic Restoration, EUCORA)。

此外,该机构一直非常注重科研和实践紧密结合,它与鲁汶大学RLICC国际保护中心有长期合作,积极参与该中心的科研项目,多次与RLICC联合举办关于维护、监测等方面的国际研讨会,并积极参与了“建筑遗产预防性保护、监测、日常维护的联合国教科文组织教席”的申请工作。同时,该机构非常注重及时将科研成果用在实践上,比如,专门组织对检查员进行关于“砖结构损毁诊断系统MDDS”的培训,同时鼓励其会员使用该软件,并要求检查员在给用户提供的检查报告中要包括以下内容:概述病害的原因及其可能产生的后果,就维护修缮给出具体的建议,包括应急性指示措施;报告采用照片和文字说明相结合,方便用户有个整体认识并容易找到问题所在。

可以说,在过去的近30年中,该机构的工作很好地提高了民众的预防性保护的意识,作为一个非政府组织,实干而少官僚作风,踏踏实实地进行定期检查和维修,使建筑遗产长期处于良好状态,直接使建筑遗产及其用户受益,越来越多的民众愿意成为其会员并听从其所提出的专业性建议。相对于修复工程,通过定期检查和日常维护则很好地保存了建筑遗产的原始结构和历史价值,也大大节约了项目成本,这些也为新政策的制定提供了参考。现在弗兰芒政府明确了修复工程只有在预防性的系统维护完成之后才能进行,设立修复和维护两项并列的专项经费,对建筑遗产的定期维护提供直接的经济资助和间接的减税(见前文)。

3.预防性保护得以成功实施的原因分析

无论是科研还是实践,比利时在建筑遗产的预防性保护这一领域无疑都是很成功的。其科研方面的成功主要是得益于RLICC国际保护中心的学术平台和“建筑遗产监护”机构的成功实践经验。其实践方面的成功,主要的原因可以总结为以下几个方面:

(1)政府管理工作中的提倡。尽管瓦垄、弗兰芒和布鲁塞尔这三个区有着各自的管理体系,但这三个区都提倡预防性保护。相对于修复,他们更倾向于日常维护,日常维护被认为是建筑遗产保护最重要也是最基本的方法。政府推出了将文物古迹修复和定期维护相结合的保护新计划,明确了修复工程只有在预防性的系统维护完成之后才能进行。

(2)遗产保护法律中的规定。瓦垄区、弗兰芒区和布鲁塞尔区有着各自的遗产保护法律,但这三个区都规定建筑遗产的所有人和使用者有维护遗产的义务,且强制执行,在弗兰芒区还有关于建筑遗产维护的专项准则。

(3)政策上的支持。政府给维护工程提供直接的现金资助和间接的减税资助(在弗兰芒区还有维护专项资助),政府部门认同“建筑遗产监护”机构的定期检查报告的专业性,并从行政程序上进行对应性的设置——该机构的检查报告是民众申请专项维护经费的必需文件,其报告中作出的专业评估则是作为提供资助数额的专业凭证。

(4)经济上的共赢。对于普通民众而言,“建筑遗产机构”的会员年费和定期检查费以及日常维护所需费用相对便宜,而且还可以在其协助下申请政府的专项经费和享受一定的减税优惠,这都使得他们愿意和该机构合作并听从其提供的维护建议。对于政府部门而言,相对于建筑破损后的修复工程,基于预防理念下的定期检查和系统维护工程费用低,能减少大量的财政开支,这也使得政府部门愿意在政策制定、财政预算和日常管理等方面将预防性保护纳入进去。

(5)第三方专业机构的加入。“建筑遗产监护”机构独立于政府部门、科研机构、从事保护工程的公司以及建筑遗产使用者(单位)或拥有者之外,提供一个技术支持平台。一方面能够为建筑遗产使用者(单位)或拥有者提供专业的检查服务和维护建议:另一方面也能够为必要的保护工程作出专业评估,为政府是否就某些保护工程立项提供参考,也为用户能否获得政府及相关部门的有效支持提供专业性的凭证。

(6)专业知识的有效普及。通过专业培训和主题展览宣传预防性保护的知识和方法。“建筑遗产监护”机构专门组织普及MDDS和MDCS的培训课程,一方面充实检查员的专业知识;另一方面也让作为其会员的民众更熟知建筑遗产的常见病害和处理方法。此外,政府部门协同相关类似机构并联合科研院校组织主题展览,借此向民众展示维护各类建筑的经验,帮助普通民众了解相关的法规政策、知道如何获得政府资助、熟悉相关的专业技术支持平台、引导如何进行简单的日常保护维护工作以及如何寻找专业帮助等。

四、结语

文中所列只是比利时在各个时期比较有代表性的建筑遗产保护实践,其实各个时期都并行存在着不同派系的实践,但总的来说,都是在追求保留历史记忆和满足当代需求的两全,并在此前提下探讨新旧能够和谐并存的各种解决方案。而预防性保护能在弗兰芒区得以成功实施,则是得益于政府、学界、专业机构之间的通力合作和民众的积极参与。

比利时的建筑遗产保护学界也一直在探讨建筑遗产保护的相关理论,从1938年大雷蒙德·勒麦尔教授在《文物古迹的修复问题》一书对价值评估的探讨到1964年小雷蒙德.勒麦尔教授在《威尼斯宣言》中的总结,从1972年《布鲁日老城发展战略规划》中对老城中心保护与更新的探讨到现今鲁汶大学对建筑遗产的预防性保护的开拓,都显示了各个时期不同学者的努力。

然而,有时候再科学、再客观的理论也往往无法回应人们内心深处的需求,如二战后的重建问题,虽然学界有诸多理论,但最后的实践还是顺应了人们内心对回归生活的基本需求。因此,笔者认为,建筑遗产保护工作唯有以人为本和与时俱进,才能走进人们的内心,才能赢得他们的支持和参与,从而共同努力以真正实现历史的传承,而这也才是各国建筑遗产保护的宗旨所在。

注释

[1] Raymond.A.G. Lemaire, La restauration des monuments anciens, Anvers, 1938.

[2] Jukka Jokilehto. A History of Architectural Conservation. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1999.

[3] Houbart Claudine. The lessons of the first reconstruction in Belgium: “La restauration des monuments anciens” by Canon Raymond A.G.Lemaire(1938). In: Cimbolli Spagnesi, Piero(eds). Al di là delle trincee. Territori e architetture del Regno d’Italia al tempo della Prima Guerra Mondiale. Atti den convegno internazionale(Roma, 3-5 dicembre 2015) .Edizioni Quasar.Rome,.2017: 315-324.

[4] Pierre Mardaga. Een eeuw architectuur en stedenbouw 1900-2000. Sprimont, 2000.

[5] Nicholas Bullock, Luc Verpoest. Eds. Living with History 1914—1964——Rebuilding Europe after the First and Second World Wars and the Role of Heritage Preservation[M]. Leuven University Press, 2011.

[6] Derek LINSTRUM, The World of Conservation:an Interview with Raymond Lemaire, in:Monumentum, vol. xxvi, no 2, 1983:84-100.

[7] Houbart Claudine. Raymond M. Lemaire(1921-1997) et la conservation de la ville ancienne:approche historique et critique de ses projets belges dans une perspective internationale.Doctoral thesis. Leuven: KULeuven, 2015.

[8] Vlaanderen. Jaargang 15. Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond, Roeselare, 1966.

[9] Derek LINSTRUM, The World of Conservation:an Interview with Raymond Lemaire, in:Monumentum, vol. xxvi, no 2, 1983 P91.

[10] Stad Brugge. Structuurplan Brugge. Brugge:Die Keure, 1976.

[11] M. Van Maele. Waarom een structuurplan voor de historische binnenstad te Brugge? in:A+, architectuur, stedenbouw, design, NR 1,september 1973, blz. 26-27.

[12] Andries Van den Abeele. Het structuurplan Brugge, drie jaar later — voorlopige conclusies en ervaringen. http://www.andriesvandenabeele.net/AndriesVandenAbeele/het_structuurplan_brugge.htm.

[13] European Charter of the Architectural Heritage 1975.https://www.icomos.org/en/charters-andtexts/179-articles-en-francais/ressources/chartersand-standards/170-european-charter-of-thearchitectural-heritage

[14] http://www.monumentenwacht.be/overmomenumentenwacht/organisatie

[15] 比利时有两大主要语言社区——荷兰语区和法语区,长期以来这两个语言社区一直有分歧和冲突。由此也带来了比利时的几次国家改革,包括1970年、1980年、1988~1989年、1993年、2001年和2011年进行的国家改革。总的趋势是国家权力不断下放到地区,先是文化领域的管理权,然后是经济、教育、选举等其他方面的权力。现今比利时有瓦隆区、弗兰芒区和布鲁塞尔区,三区具有自己的议会和政府,在经济、政治、文化、教育等方面充分享有自主权。

[16] Robert Pickard (eds). Policy and Law in Heritage Conservation. London and New York:Spon Press, 2001.

[17] 吴美萍. 中国建筑遗产的预防性保护研究[M].南京:东南大学出版社,2014.

[18] 吴美萍. 文物古迹损毁诊断系统——欧洲建筑遗产保护技术软件MDDS的介绍[J]. 文物保护工程,2010(02):31-36。

[19]“建筑遗产监护”(Monumentenwacht)的同名机构最早是在1973年于荷兰由瓦特. 克雷默(Walter Kramer,1937~2010)创立,两者在机构性质、资金来源和工作内容等方面均类似,只是比利时弗兰芒区机构的后期实践和经营管理要比荷兰的成功。

[20] Neza Cebron Lipovec,Koenraad Van Balen.Practices of Monitoring and Maintenance of Architectural Heritage in Europe: Examples of‘MONUMENTENWACHT’ Type of Initiatives and Their Organisational Contexts. CHRESP Conference“Cultural Heritage Research Meets Practice”.Ljubljana, 2008.

图片来源

图1:Nicholas Bullock, Luc Verpoest. Eds Living with History 1914—1964——Rebuilding Europe after the First and Second World Wars and the Role of Heritage Preservation[M]. Leuven University Press, 2011:185.

图2:Vlaanderen. Jaargang 15. Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond[M]. Roeselare, 1966: 266.

图3~图9:作者自摄

图10:Stad Brugge. Structuurplan Brugge[M].Brugge: Die Keure, 1976:206.

图11:Stad Brugge. Structuurplan Brugge[M].Brugge: Die Keure, 1976:188-189.

图12:Stad Brugge. Structuurplan Brugge[M].Brugge: Die Keure, 1976:223.