赢得百姓俱欢颜

——抚顺市东洲区新屯街道莫地社区棚户区改造回顾

2018-12-28

家住抚顺市东洲区新屯街道莫地社区104号楼的孟祥祯老人今年76岁了,退休前是抚顺市原调味品三厂干部,已在莫地社区居住了28年。每天清晨,他都要绕着楼房走几圈,到附近的公园逛逛。十几年了,他一直保持着这个习惯。提及当年的莫地沟,老人的思绪随着目光飘向远方,仿佛回到了从前,嘴里叨念着——

“晴天一身土,雨天一脚泥”

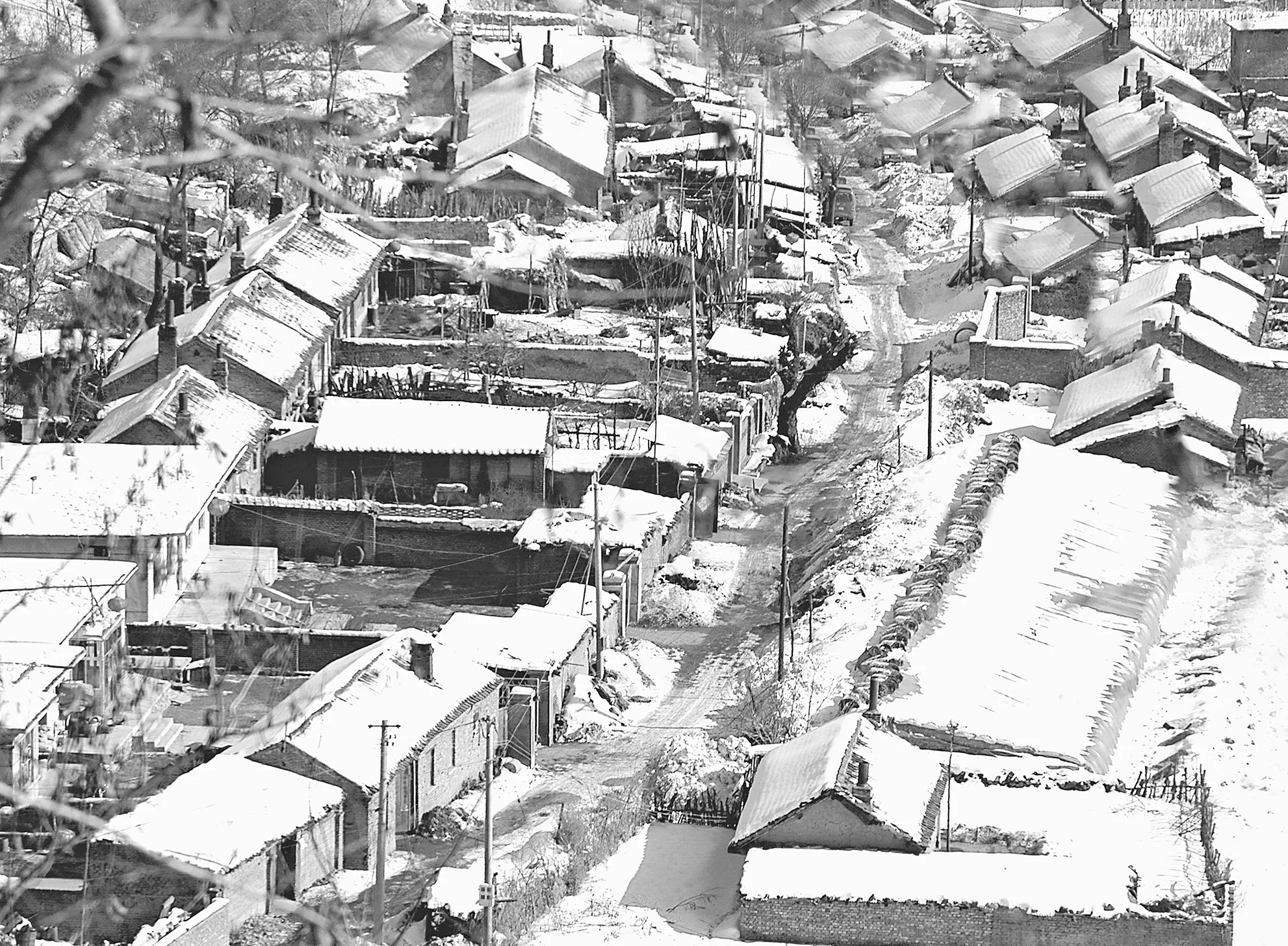

棚改前的莫地社区,俗称“莫地沟”,也被称为“穷人沟”“胡子沟”。“晴天一身土,雨天一脚泥。垃圾堆成山,脏水遍地流。吃水靠肩担,烧火做饭愁。姑娘不好嫁,小伙愁白头。”孟祥祯编的这段顺口溜,是对当时本地居住状况的形象描述,“居住条件太差太差,就连做饭、打水、上厕所都极度困难”。

最大的难题是“吃水”。“很大的一片棚户啊,一直没有自来水,老百姓吃水全都依靠一口水井,每天拎着桶去提水。年纪大的人走路都吃力,更别说再提上两桶水,真是走一路洒一路,心里的酸楚也‘洒’了一路。”

房子破旧到苦不堪言的地步。居民住的房子大部分是1958年盖的简易房,一般能住10至15年。因为种种原因,许多人家一住就是50多年。到2005年动迁时,多数房子已“超期服役”30多年。这些破烂不堪的简易房毫不掩饰自身的“房龄”,夏不遮雨,冬不避风。

厕所也拥挤不堪。被老百姓称呼为“圆茅楼”的公厕,供七八百人共同使用。尤其是每天清晨,厕所前排起了长长的队伍,男女老少个个睡眼惺忪、蓬头垢面,冬日里必须穿上厚厚的棉衣才能经得住寒风中如厕的考验……当时,人们调侃这是“轮蹲岁月”。

日后搬离棚户区住上新楼房的居民每每忆及往事,都有着说不尽的酸楚:“当年棚户区的住房、用水、上厕所啊,现在的孩子们根本无法想象,即使看着照片他们都不敢相信这里能住人。跟现在的日子相比,过去真是把这辈子的苦都吃遍了……”

“莫地沟,穷人沟,遍地是小偷;莫地沟,胡子沟,进沟先翻兜,有女不嫁莫地沟。”这句顺口溜虽然夸张一些,却在莫地沟流传了几十年。棚改前许多人家都有被盗的经历,甚至连大年三十包的饺子都有人偷。离开棚户区,曾是孟祥祯和街坊邻居日思夜念的梦幻……

时间定格在2004年12月26日,抚顺地区的气温降至零下29摄氏度,强劲的北风吹得窗户呼呼作响,孟祥祯和他的老街坊们谁都没想到,在这一天开门迎来了贵客——时任辽宁省委书记李克强,他冒着严寒来到抚顺莫地沟棚户区调研,看到棚户区居民恶劣的生活环境,当场掷地有声地说了一句话——

“就是砸锅卖铁,也要把棚户区工程搞好”

2005年3月,辽宁省委、省政府决定,从2005年开始,用两到三年的时间,基本完成全省城市集中连片棚户区改造任务。辽宁省棚户区改造吹响了全面攻坚的号角。抚顺市将棚改工作作为全市的“一号工程”,成立了强有力的指挥系统。棚改任务最重的三年时间里,抚顺市先后召开了27次专题会议、129次调度会议,决定了281个重大事项,解决了2400多个具体问题。

抚顺市东洲区当时参与棚户区改造的一位同志回忆说:“为保证‘一号工程’的顺利推进,其他工作都为棚改让路,各部门主动为棚改工作开辟‘绿色通道’,采取集中办理、登门服务、现场办公等举措,大大提高了工作效率。有些工作若放在以前需要很长时间,而在棚改期间仅用数天便完成了。只要是关于棚改的事,大家都不休息,还有各级领导同志,一周七天都扎在现场。在每周调度会的2个小时时间里,大家汇报问题都抢着说,没有任何绕弯子的客套话,有什么困难直接提,涉及哪个部门,领导现场马上打电话找来协调,时间短、效率高,解决了大量貌似不可能解决的问题……”

事在人为。党的执政为民理念在棚改工作中得到了充分实践,参与棚改工作的同志们斗志昂扬,充满干劲,在棚改工作办公室里没有什么职位高低,只有分工不同。大家的目的只有一个——把老百姓的事办好,让老百姓满意。“我在莫地社区已经工作13年了,亲历了棚户区改造的全过程。”莫地社区党总支书记王雅君将莫地沟的“神奇变迁”娓娓道来,“拆迁被称为‘天下第一难’,但抚顺又快又好地解决了这个‘最难’。4万多平方米的拆迁任务仅用40天就顺利完成,而完成一期建设(13栋楼、4.7万平方米、936户) 施工任务只用了168天,抚顺的棚改工程创造了‘当年拆迁、当年建设、当年回迁’的‘抚顺速度’。”

昔日的莫地沟

如今的莫地社区

在王雅君的记忆里,2005年11月11日是一生中最感温暖的一天——棚户区的住户们拿到了新楼房的钥匙,比过大年还高兴,眼含热泪,奔走相告。

住上新楼房的孟祥祯老人,接受采访时反复说着一句心里话:“环境好了,地绿了,天蓝了,心里感到特幸福。由衷地感谢党和政府!”老人家一边擦拭着他和老伴儿结婚50周年时补拍的婚纱照,一边动情地说——

“我的梦想成真了,生活越来越好了”

为了适应棚改新区党建工作的需要,充分发挥社区党组织在社区建设中的领导核心作用,使社区党员成为棚改新区建设的主力军,莫地社区根据党员分布情况,以楼院为单位建立党支部,以楼道为单位建立党小组,开辟了13个党员责任区,形成了以党总支为核心、党支部和党小组为基础的党的组织体系。社区党总支积极组织党员开展“亮身份”活动,党员坚持佩戴党徽;在楼道公示板上公示“党员户”名单,在党员家门上粘贴“党员户”标志,党员自觉接受群众监督,积极履行党员义务,真正实现了“居民有困难找党员,党员主动帮助有困难的群众”,党员先锋模范作用得到了有效发挥。

搬进新居,生活成本较过去自然要提高。而当时,居民们大都处于下岗待业状态,“日子怎么过,能否过好”曾是棚改新区居民一个共同的疑问。针对这一实际情况,东洲区委、区政府重点发展社区服务业、家庭手工业,广开就业渠道,大力开展“结双亲送温暖”部门包保等活动,各单位各部门、各级党组织、广大党员干部纷纷与困难群众结对子、“攀亲戚”,全力解决棚户区居民就业问题……

值得一提的是,自打棚改以后,莫地社区再也没有发生过一起刑事案件。环境美了,生活好了,心情舒畅了,居民的素质也提高了。

在莫地棚改展览馆里悬挂着一面精美的十字绣“特殊党旗”。这面长2.15米、宽1.5米的党旗之所以“特殊”,是因为它是在建党90周年前夕,由棚改新区18位妇女耗时79天,用4384.9米长的绣线、535920个针脚精心绣制出来的。这面“特殊党旗”表达了棚改新区居民对党和政府发自心底的感激和对新生活的美好向往。

更令人欣喜的是,莫地沟棚户区改造不仅使居民的生活环境发生了翻天覆地的变化,居民的精神面貌也焕然一新。在党组织的带领下,在全体居民和社区工作者的共同努力下,过去的“胡子沟”变成了现在的文明小区。莫地社区先后荣获“辽宁省平安示范社区”“辽宁省和谐文明社区”“辽宁省文化活动先进社区”“辽宁省绿色社区”“全国和谐社区建设示范社区”等称号,连续十几年实现群众“零上访”。

“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的梦想自古有之,而莫地沟的居民13年前就已梦想成真:一片片低矮破旧的老旧房子轰然倒下,一幢幢崭新的回迁楼拔地而起,一张张喜悦的笑脸灿烂如花……“当时的那番情景,让我永生不忘。我为自己是中国人而骄傲自豪!习近平总书记前些日子又到辽宁考察,关心民生,助力振兴发展,就连我这样的老人都备受鼓舞。我坚信,未来的生活一定会更加美好!”孟祥祯老人说完这番话,幸福之情溢于言表。