指尖上的“黑科技”

2018-12-27水钰

水钰

“全面屏” “刘海屏” “指纹解锁” “人脸识别” “3D触摸”,对于这几个词,你并不陌生吧,在说什么?当然是手机。日常生活中,许多人已经到了“手不离机”的状态,这篇文章,将让你对手机这个几乎每天都在用的小机器更了解些!今天要说说手机什么呢?先从手机中的“大明星”iPhone说起吧。

用智慧征服用户

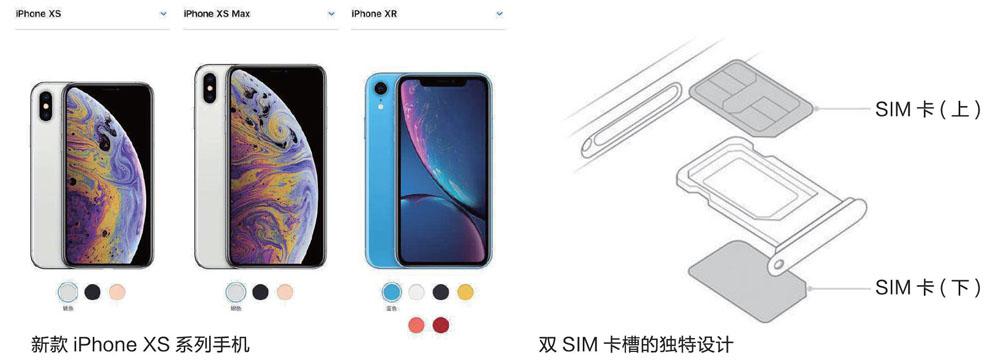

2018年9月,美国苹果公司在秋季新品发布会上推出了专为中国人设计的双用户身份识别卡(双SIM卡)的iPhoneXS系列手机,而其他国家则为传统嵌入式SIM卡。该系列包括三款手机:5.8英寸的iPhone XS、6.1英寸的iPhoneXR、6.5英寸的iPhone XS Max。其中,iPhone XS暂不支持双SIM卡,而iPhone XS Max是目前iPhone手机中屏幕最大的一款。

相较于2017年的iPhone X,最新款iPhone XS系列手机同样追求极致边框和“刘海屏”设计,在底部增加了天线开口用来加强信号搜索,搭载A12仿生芯片以大幅提升手机性能。

一段时间以来,苹果的“A系列”芯片提供了适当的智能手机处理器性能,加上手机软件系统( iOS)的优化,确保了iPhone手机的便用流畅度。而A12仿生芯片配备了1个四核处理器,致力于提高系统运行效率,它每秒可以处理5万亿次的操作,比起上一代A11仿生芯片6 000亿次的操作效率有大幅度提升。苹果公司更是宣称,A12仿生芯片是有史以来手机所拥有的“最聪明”的“大脑”。

来看看世界上第一部手机长啥样

1908年,美国肯塔基州的农民内森-斯塔布菲尔德申请了用于与马车、船只等交通工具进行通话的“无线电话”专利,但在他的有生之年并没能卖出1部。毕竟,这部电话内的电线线圈总长度比两台装置间的距离要长,还不如装个有线电话呢!直到100年后,这位伟大发明家的成就才终于得到了研究通讯历史的专家们的承认,美国新闻学教授鲍勃·洛克甚至在书中称赞他是移动通讯的先驱。

随后,人们又发明了车载电话、军用无线电话,但它们的体积都过于庞大,需要借助汽车或牲畜来移动。能不能发明一部体积更轻便、受众更广泛的无线通讯装置来供大家使用呢?答案是肯定的。

1973年4月3日,44岁的马丁-库帕站在纽约曼哈顿区的街头,掏出了一个约有2块砖头大小的无线电话,将第一个电话打给了自己的竞争对手——贝尔实验室,并向对方宣布:我现在用的是真正的手提电话。由此,摩托罗拉公司生产出了世界上第一部真正意义上的手机-DydaTAC 8000X,马丁-库帕也被人们称为“移动电话之父”。

就在2012年,国际电讯联盟的一份报告中指出,全世界的手机登记用户数高达60亿;而那时的全球人口数也仅有70亿。电讯专家、西班牙电讯欧洲区副总裁麦克一肖特博士就曾预言:未来40年内,手机将从商业工具迅速转变成通过互联网联系一切的消费品。如今,这个预言早已成为了现实。

指尖上的“黑科技”

一枚小小的指纹就能代替复杂的密码,成为手机解锁的另一种更为快捷的方式,这早已不是天方夜谭。我们人类的指纹都是独一无二的,你只需将手指轻轻地放置在电容式指纹模块制成的按键上,利用硅晶元与导电的皮下电解液所形成的电场,测出凹凸不平的指纹所造成的压差变化,就能准确地识别出这是否是正确的解锁指纹。

相比于对温度和湿度都有一定要求的光学式指纹模块,以及包含无线电波探测与超声波探测在内的过于复杂的射频指纹模块来说,电容式指纹模块体积小巧,对使用环境也没有特殊要求,无疑是最合适的选择。

除此之外,手机里的许多技术设计充分借鉴了仿生学原理。

尽管摄影师们纷纷练就了一双“铁手”,拍照的防抖设备也层出不穷,却依旧难以超越鸡头的稳定性。作为一种对空间变化非常敏感的动物,鸡的眼珠无法像哺乳动物那样大范围的转动(鸟类在飞行时对视觉要求极高,眼球越用越发达,慢慢地挤占了整个眼眶而无法大范围转动),需要依靠颈部的运动来尽可能维持视觉的稳定。设计师们在设计手机镜头时,灵感便来自于此。

周敦颐曾在《爱莲说》中这样形容莲花: “出淤泥而不染,濯清涟而不妖”,科研人员将其原理充分地运用到了手机的防尘防水上,将研发出来的防污涂层覆盖在手机屏幕上,形成能够疏离水和油脂的保护层——疏水疏油层。因此,现在的手机屏幕遇水会凝聚成水珠状,指尖分泌油脂所形成的指纹也难以覆盖在上面。

未来的手机时代

从车载电话到手提电话,从大哥大到小灵通,从传呼机到智能手机,手机的发展速度之快远远超出了人们的想象,更大的屏幕、更强的处理器、分辨率更高的摄像头,以及更加多样化的应用程序都会在不久的未来得以实现。

“华为”手机品牌作为我国通信行业的领先者,一直保持着技术方面的创新力度。2018年,华为手机的P20 Pro机型在全球首发,它采用了4 000万像素的三摄像头设计,而该手机研发人员表示这还只是个开始。针对摄像头设计,他们接下来还会赋予其超薄透镜成像技术等本领,或可实现高清精准聚焦,甚至是清晰捕捉红外和紫外线等类似“透视”的功能!国产手机后来居上,实力确实不容小觑。

此外,手机的电池寿命也是令研究者头疼的问题。据说,研究人员已经找到了在空气中传输低电量的方法,随时随地都在自动充电的手机即将成为可能;同时,核电池技术也再度被科学家们关注,加上纳米技术的日新月异,核電池研究极有可能会有突破性的进展。如此一来, “永不断电”不再只是人们的空想。

我们不妨大胆地想象:随着虚拟成像技术的逐渐发展,手机或许不再需要大大的屏幕,它变成一枚小小的芯片,被植入我们的指间,采用投影模式来处理各项事务,真正成为我们人类身体的一部分;也可能成为我们脖子上一个精美的项链吊坠,衣服上的一粒小小纽扣,或是发丝间的一枚别致发夹。

只要不停止对科学的探索,未来就会有无限的可能。