用行动纪念潘菽先生逝世三十周年

2018-12-27

(南京师范大学心理学院,南京 210097)

《左传·襄公二十四年》有言:“太上有立德,其次有立功,其次有立言,虽久不废,此之谓三不朽。”“立德、立功、立言”自此成为中国人的三大人生目标。在这三方面,潘先生都做得很好!立德:潘菽是一位爱国进步人士,抗日战争时坚决拥护抗日民族统一战线,抗战胜利后积极支持学生“反饥饿、反内战、反迫害”的爱国民主运动(潘菽,2007a,p.8);他对心理学工作充满热情、无私奉献,直至去世前夕仍坚持给研究生讲课(徐联仓,1997);他谦虚谨慎、平易近人,总是认真听取他人在学术上的不同意见,对他人合乎科学的创新见解给予肯定和支持(赵莉如,李令节,1987)。立功:潘菽1955年被聘为中国科学院生物学部委员;1955年中国心理学会重建后当选为第一届理事长,并连任三届(1955~1984),后任名誉理事长;1956年中国科学院心理研究室与南京大学心理学系合并成立中国科学院心理研究所后一直任所长,直至1983年5月改任名誉所长(潘菽,2007a,p.2)。由此,当今中国心理学界公认潘菽是中国心理学队伍和心理学工作的主要组织者和领导者,也是中国现代心理学的奠基人之一(杨鑫辉,2017)。立言:潘菽一生围绕理论心理学思想、改造西方心理学与中国古代心理学思想等主题撰写了大量论文和多部著作,对心理学的学科性质、意识问题、心身关系、心物关系、心理活动范畴的分类、心理活动的矛盾、心理学的研究方法、心理与实践的关系等心理学基本理论问题都提出了极具创见的思想和观点,是目前为止中国仅有的对理论心理学有系统且深刻认识的心理学家(车文博,2008;乐国安,2010;燕国材,2014)。但是,宋代大儒张载又曾说,读书人的一大使命是“为往圣继绝学”!这暗示,即便往圣曾“立言”,若后继无人,其所立之言终将失传,更不会对后人产生任何影响。墨学在秦汉之后几近中绝便是典型一例。事实上,近年来由于多种因素的交互影响,理论心理学和心理学史研究一路下滑,在此背景下,对潘菽心理学思想的深入研究愈来愈少,越来越多的心理学专业学生对潘菽了解甚少,甚至一无所知。了解潘菽,学习潘菽,将潘菽的心理学思想体现在研究行动中,应当是中国心理学界后来者的基本功(叶浩生,宋晓东,2008)。当然,若借用陈寅恪为《海宁王静安先生纪念碑》所撰碑文,似也可以这样评价潘菽:先生之著述,或有时而不彰。先生之学说,或有时而可商。惟其所倡“心理学是中间科学”、“要重视中国古代心理学思想研究”、“中国心理学要走我们自己的道路,有自己的特点”等三精义,与天壤而同久,共三光而永光。从这个角度讲,弘扬潘菽的这三个心理学思想精义,将之体现在自己的科研行动中,以促进中国心理学又好又快地向前发展,将是在潘菽逝世30周年之际对他最好的纪念!

1 坚持潘菽“心理学是中间科学”的主张

心理学的学科性质一直是个争论不休的问题,西方心理学如此,中国心理学亦然。在20世纪上半世纪的中国心理学界曾出现四种有代表性的观点,争论不休:(1)陈大齐(1918,p.3)主张心理学是“研究精神作用之科学”;(2)郭任远(1928,pp.1-2)主张心理学是“生物科学的一种”;(3)郭一岑(1937,pp.121-136)主张心理学是一门“社会科学”;(4)潘菽(2007a,p.94)主张心理学是和物理学、生物学“鼎峙而为三”的三种“基本的科学”之一。自1950年起至1988年止,经过潘菽等人的辛勤探索,中国心理学界逐渐认识到社会和自然两个方面是一种辩证的、交错的关系,自然一面中包含着社会的因素,社会一面中也参杂有自然的成分(陈沛霖,1984),于是扬弃了20世纪上半世纪出现的对心理学学科性质的四种看法,而日益倾向于认同潘菽所主张的“心理学是一门介于自然科学与社会科学之间的中间科学”的观点(潘菽,2007c,p.134)。心理学是中间科学的主张是潘菽从多年的心理学教学与科研工作经验中总结得出的中肯看法,绝不是一种折衷办法(刘宗发,2007),而是经得起时间检验的正确观点,是对心理学学科性质的一种科学论断!

但是,1988年潘菽的去世,标志着中国大陆心理学界“潘菽时代”的结束。中国科学院心理研究所在潘菽去世不久之后因故解散了“心理学基本理论研究室”,逐渐降低理论心理学和心理学史尤其是中国心理学史研究的重要性。并且,或是太想提高中国心理学研究的科学性,或是太想与以美国为代表的世界心理学接轨,或是为了避免再次被打成“伪科学”(潘菽,2007a,p.40),或是受到认知神经科学的深刻影响,或是为了能申请更多的研究经费,或是为了能参选院士等,总之,多种机缘巧合,导致当代中国心理学界一些有话语权的学者逐渐或明或暗地放弃潘菽对心理学学科性质所作的科学论断,使得当前中国主流心理学对心理学的学科性质所持的观点或态度从本质上又回到了当年郭任远所主张的偏激观点上,即仍主张心理学是“生物科学的一种”,而于事实上彻底放弃了潘菽的“心理学是一门介于自然科学与社会科学之间的中间科学”的观点,这从以下三个事实都可看出:(1)在国家级科研机构的设置上,到目前为止,只在中国科学院的生物学部下面设立心理研究所,而在中国社会科学院至今都没有设立与中国科学院心理所同级别的心理研究所。(2)至《2018年度国家社会科学基金项目指南》出台时为止,在国家社会科学基金项目涉及的23个一级学科中,一直没有“心理学”,只在“社会学”下有一个“社会心理学”(代码:SHO)。至《2018年度国家自然科学基金项目指南》出台时止,在国家自然科学基金中列有心理学,隶属“生命科学部”下的“生命科学四处”,在“管理科学部”中有“管理心理与行为”(代码:G0108),二者加起来虽多达18个心理学分支,却仍没有“理论心理学与心理学史”和“文化心理学”两个偏重人文社会科学的心理学分支。当然也有例外,在“教育部人文社会科学研究管理平台”上,其“学科代码表”中列有作为“一级学科”的“心理学”,且置于首位,在“心理学”下面列有17个心理学二级学科名称。可惜,直至目前,它并未真正实施,大陆高校心理学专业仍仅设立基础心理学、发展与教育心理学和应用心理学三个二级学科。(3)自2000年以来,在《心理学报》、《心理科学》、《心理科学进展》和《心理发展与教育》等四个被中国大陆多数高校认定为“A类和B类期刊”的心理学期刊上所刊登的绝大多数论文:从论文形式上看,几乎都不重视理论上的探讨,至多只在引言部分蜻蜓点水;从研究方法上看,几乎都是采用实证方法(尤其是实验方法)做出来的,难得一见用纯理论思维方法和文本分析法所写的论文;从研究主题看,主要集中在认知神经科学、认知心理学、实验心理学和发展心理学等心理学分支领域,很少刊登侧重于理论心理学与心理学史方向的论文。

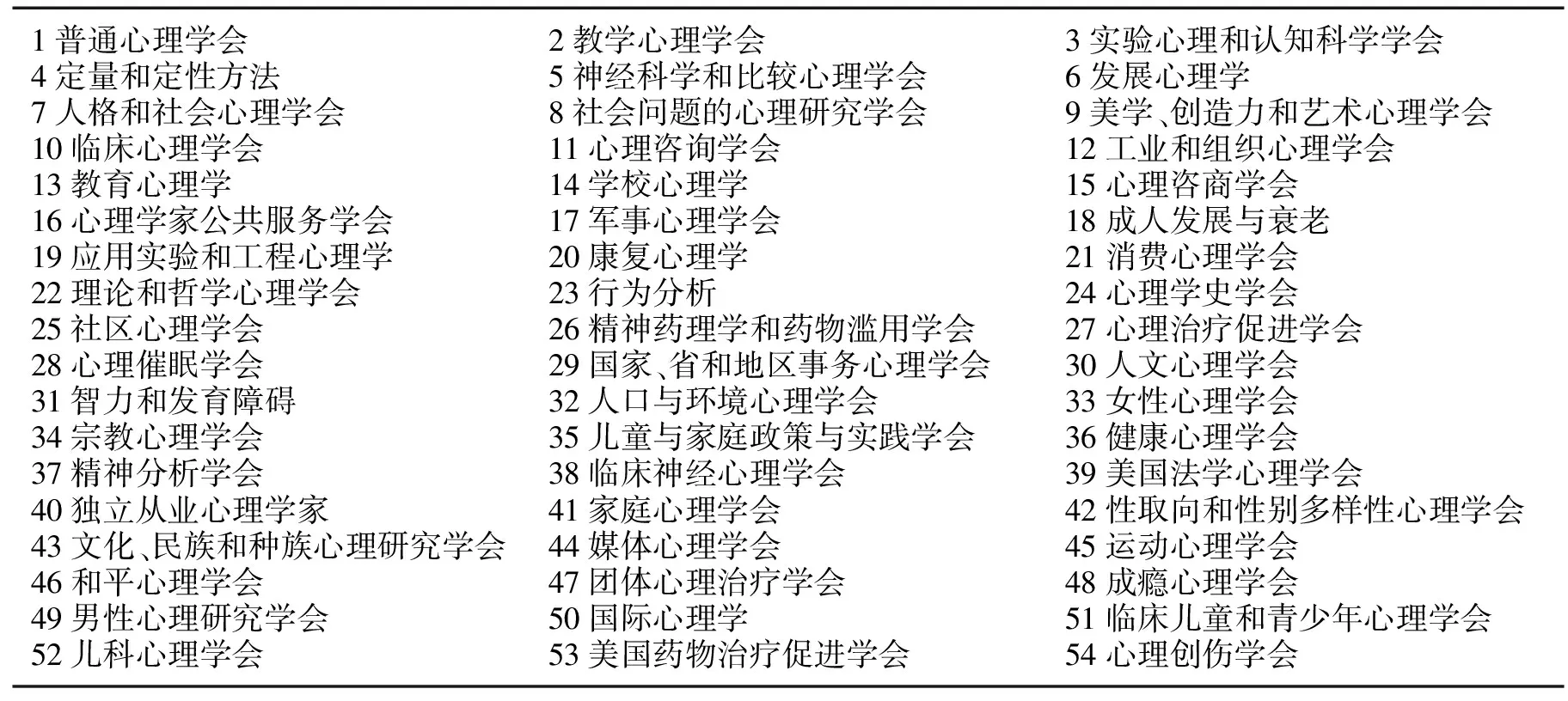

用辩证的眼光看,将心理学视作是自然科学中“生物科学的一种”,这对打开大脑这个黑箱以及对心理学研究者正确处理心理学与生物学的关系、心理与生理的关系和心理学与哲学的关系等都有一定的积极意义;也使心理学研究者清楚地意识到人的心理有自然属性的一面;在一定程度上也提高了心理学的科学性,因为持这种观点的研究者一般重视采用实证尤其是实验的方法。但是,这一观点存在致命缺陷,是一种对心理学的学科性质认识不准确的观点:易使心理学研究者看不到人的心理所具有的社会属性的一面,但人之所以为人最主要的不是取决于人的自然属性,而是取决于人的社会属性。正如马克思所说,人的本质不是单个人所固有的抽象物,在其现实性上,它是一切社会关系的总和。假若心理学不能关注人之所以为人的社会属性,而仅是关注人的自然属性,容易使心理学又回到当年人本主义心理学所批评的行为主义心理学的老路上去;同时,过于追求方法的客观性,容易使心理学研究者在哲学上持还原论、静止的观点,从而在实际研究中有意无意地剥离人的心理与行为原本所具有的丰富的生活性和社会性,自然容易降低心理学研究成果的文化生态效度、科学性与解释力,这是导致当今许多心理学研究成果从学理上讲颇有道理,但一放入生活就感觉太脱离实际的缘由之所在,使得大量心理学成果只停留在“学院”中,无法对广大民众的实际心理生活产生作用(汪凤炎,2008,p.715)!放眼当前国际心理学界,大凡心理学发展得好的国家往往倾向主张“心理学是中间科学”,如美国心理学会官网显示,其当前共有54个分支学会(如表1所示)。

表1 美国心理学会所属分会一览表

由表1可知,理论和哲学心理学会、心理学史学会、宗教心理学会、人文心理学会以及美学、创造力和艺术心理学会等偏向于人文社会科学;普通心理学会、实验心理和认知科学学会以及定量和定性方法学会等偏向于自然科学;教学心理学会、发展心理学学会、教育心理学学会以及工业和组织心理学会等属于交叉学科。这表明,潘菽将心理学视作中间科学的看法与当前国际心理学的主流看法相一致。所以,为了使心理学研究视角、方法与主题更加多元化,促进中国心理学又好又快地向前发展,今后仍要秉承潘菽认为“心理学是中间科学”的主张,进而坚持大心理学观,摒弃小心理学观,兼顾对心理与行为分析的“生物学”(biological)、“心理学”(psychological)和“社会——文化”(social-cultural)三个水平或层次,并将三者有机统合成“生物——心理——社会——文化”的整合模式,以便全面、深刻、透彻地理解个体和群体的心理与行为。

2 秉承潘菽重视研究中国古代心理学思想的遗志

党的十九大报告指出,文化自信是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量,要推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。可惜,现代中国心理学是从西方移植而来,而不是由中国古代和近代心理学思想自然演化而来。由于在移植过程中缺乏文化自信与自觉,致使“全盘西化”思潮在中国心理学界颇有影响力,同时,误将心理学视作一门具有文化普适性(cultural universality)的科学,又深受“艾宾浩斯紧箍咒”的影响(汪凤炎,2014),多数中国心理学研究者有意无意地将中国古代心理学思想的影响几乎完全消除掉。不但导致中国古代心理学思想失去了向现代科学心理学转变的契机与可能(燕国材,2004,p.666),而且导致在中国现代心理学的发展过程中逐渐形成了一种忽视本土文化和本土心理学思想的传统,并由此产生了至少两个消极后果:多数当代中国心理学研究者无法准确把握中式心理与行为背后的文化根源,导致一些研究成果缺少文化生态效度,难以准确揭示中国人的心理与行为规律;中国文化尤其是传统文化无法为当代中国心理学的发展提供灵感、思想源泉和文化根基,致使研究缺少灵魂、宏观视野和原创性(汪凤炎,2017)。前者如Talhelm等(2014)提出的水稻理论因缺少文化生态效度,用以解释中国人偏好整体思维的缘由说不通(汪凤炎,2018);后者更是举不胜举。

恰恰在这方面,潘菽展现出其远见卓识。在潘菽(2007d,p.220)看来,中国心理学研究者要有意识地关注中国古代和近代的心理学思想,发现其科学价值,并尝试将它们作为中国现代科学心理学的重要历史渊源之一。进而,潘菽和高觉敷(1983)联名发表文章,呼吁重视中国古代心理学思想史的研究,在与杨鑫辉、邹大炎、朱永新等人的通信中,潘菽也多次提到对中国古代心理学思想的研究(潘菽,2007i)。与此同时,潘菽身体力行,带头开展中国古代心理学思想的研究,直至去世之前,潘菽仍在亲自研究中国古代心理学思想。其著作《心理学简札》共有520条札记,其中131条与中国古代心理学思想研究有关,可见潘菽对此相当重视(潘菽,2007e,2007f)。在潘菽看来,中国古代思想家关于心理学的论述,如《荀子》、王充的《论衡》和范缜的《神灭论》,与西方古代心理学思想相比并不逊色,双方各有短长(潘菽,高觉敷,1983)。通过辛勤耕耘,潘菽在中国心理学史领域取得了系列成果,成为中国心理学史学科的主要创建者之一:(1)对中国古代心理学思想的含义、研究的必要性、研究的步骤与方法等问题发表了自己的观点,如潘菽为中国古代心理学思想的研究提出了一条重要原则:科学性原则,他认为只有中国古代思想中具有科学性的心理学思想才可以称之为中国古代心理学思想(潘菽,2007d,p.359)。(2)在《心理学简札》中按人头或专篇对孔子、王充、范缜、韩愈、王安石、李贽和龚自珍等60余人的心理学思想进行了评述(潘菽,2007f,pp.140-183,210-265,405-408)为后续大规模开展中国心理学史研究打下了扎实的基础。(3)从浩瀚的古籍中挖掘并提炼出“人贵论”、“天人论”、“形神论”、“性习论”、“知行论”、“情二端论”和“对认识问题的唯物论传统”七大范畴论(潘菽,2007d,p.362)。(4)召集有识之士共同开展中国古代心理学思想研究,并亲自任顾问指导编写了作为中国心理学史学科建立标志的第一部有关中国心理学史的系统著作与教材,即由高觉敷任主编,由燕国材和杨鑫辉任副主编的《中国心理学史》,该书由人民教育出版社1985年出第1版,最终共同创立了心理学史的新分支——中国心理学史。

贾谊在《惜誓》中说:“水背流而源竭兮,木去根而无长。”当代中国心理学研究者只要稍有文化自信与文化自觉意识,而不是一个文化虚无主义者或“西方学术体系的新教徒”(Berry,Poortinga,Segall,& Dasen,2002,pp.456-459),就必须秉承潘菽重视研究中国古代心理学思想的遗志,认同和传承中国优秀传统文化。因为中国优秀传统文化能为当代中国心理学研究提供灵感、提供思想源泉、提供文化根基,使其既具备国际视野又具有中国文化灵魂(汪凤炎,2017)。抛弃中国传统优秀文化就等于“欲练神功,挥刀自宫”,一旦割断了自己的文化精神命脉,当代中国心理学也就彻底失去了创造之源。更何况,博大精深的中华优秀传统文化是中国心理学研究者在当今世界多元文化混搭(cultural mixing)局面中站稳脚跟和凸显优势的根基。

3 落实潘菽关于中国心理学“要走我们自己的道路,有自己的特点”的倡议

Henrich,Heine和Norenzayan(2010)曾指出,现有心理学主要是以西方世界的(western)、受过良好教育的(educated)、工业化的(industrialized)、富裕的(rich)以及民主制(democratic)国家的白人为被试建构起来的,如此“怪异的”(前面5个英文单词的首字母合成weird一词,它恰好有“怪异的”之义)心理学是一门具有文化普适性的科学吗?Shweder等(1998)则主张“一种心智,多种心态”(One mind,many mentalities)。它的含义是:身为人类物种的人,不管分属于哪一种文化,都有共同的心智结构与功能;但是,作为一个社会人,生活在文化类型中的人有不同的心态,这表现在生活的各种层面上。这意味着,越是偏重于通过生物进化得来的心智结构与功能,越具有较多的文化普适性;越是侧重于通过文化生成的心理,越具有较高的文化相对性(李美枝,2011)。可惜,由于科学心理学不但在西方诞生,而且时至今日一直保持世界领先水平,导致绝大多数中国的心理学研究者缺乏文化自信与自觉,未曾有意识地考虑心理学的中国化问题,而是甘愿作为西方心理学在中国的“代言人”,他们有意或无意地将“我们不生产原创性论文或专著,我们只是西方心理学的搬运工”奉作圭臬,或是通过多种方式大量引进国外尤其是西方的心理学,或是紧跟西方心理学的发展潮流,亦步亦趋地按西方心理学家的理念去从事自己的心理学研究工作。进而喜欢在外国顶尖的学术杂志内去找研究题目,找出能反驳或补充他们研究理论的想法,成立假设,然后用实验或问卷所得到的数据去支持、修改、甚至推翻原有的理论(杨中芳,2013)。这种没有自己的问题意识、没有自己的文化特色、没有自己的理论、没有自己的体系、没有自己的术语、没有自己的研究范式的验证性甚至是重复性研究,不可能得到原创式研究成果,并由此产生一个令人尴尬的结果:从期刊的影响因子、论文转载率和论文绝对数量等外在指标看,某些学人的科研成果颇为辉煌,并由此而在国内获得许多荣誉,主持过很多高级别的课题;但是,若从思想的原创性角度看,即便其主持再多的高级别课题,即便其发表了几百篇SCI或SSCI论文,出版了多部专著,却无法从中概括或提炼出高水平的原创性思想,无法为中国特色心理学的学科体系增砖添瓦。这正是中国心理学界至今未出现世界一流心理学大师的深层原因之一(汪凤炎,2017)。

在这方面,潘菽同样为我们树立了良好的榜样:一方面要有责任与担当意识,立志要让中国心理学走自己的路。因为,西方心理学建立与发展于资本主义社会,深受资产阶级世界观的影响,从指导思想、方法到内容,都夹杂着许多唯心论和形而上学的观点;同时,心理学具有国别性,只有建立中国特色的科学心理学才能适应中国国情(潘菽,2007c,p.321)。基于上述认识,潘菽提出中国心理学“要走我们自己的道路,有自己的特点”(潘菽,2007d,p.285),要摆脱做美国心理学附庸的局面,尽快建立符合中国国情的心理学体系(汪凤炎,2008,p.709)。1979年,潘菽首次明确提出“中国心理学”的概念,认为在心理学的基本观点、基本理论问题、方法和研究成果上中国心理学都应该有自己的贡献(潘菽,2007c,p.404)。在《潘菽全集》中,有66篇文章或书信中潘菽提到“中国要走自己的路,要建立中国特色的心理学体系”。“建立有中国特色的心理学”时间上贯穿潘菽心理学思想发展的始终,存在一个由自发到自觉、由零星探讨到系统研究的过程,可大致分为探索期(1921-1949)与形成期(1950-1988)两个阶段(杨鑫辉,汪凤炎,赵凯,郭永玉,1997;汪凤炎,2008,pp.645-688);内容上包含潘菽心理学思想的所有精髓;重要性上它在潘菽心理学思想中占据中心位置,是潘菽心理学思想的核心(汪凤炎,2008,p.687)。另一方面要知行合一,不停留在理论上。潘菽不仅从理论上指明中国特色心理学的建设要坚持马克思主义的辩证唯物论和历史唯物论的指导思想,密切结合中国社会主义建设的实际,有分辨地继承中国古代思想中有关科学心理学的可贵观点、论断和学说以及有批判地吸收外国心理学中对科学心理学一切有价值的东西(潘菽,2007d,p.222);而且在心理学基本理论研究、中国古代心理学思想研究和对西方心理学的评论等三方面实做了大量例范性研究,如,评价西方心理学存在“先天不足”、“在夹缝中讨生活”、“支蔓失本”等特点(汪凤炎,2008,pp.693-697)。

“中兴事件”的惨痛教训告诉我们:在别人的墙基上砌房子,这样的房子再大再漂亮也经不起风雨,甚至不堪一击!任何一门学科想要获得进步,都必须走自主创新的道路。中国心理学之所以当前表面繁荣但内涵发展缓慢,至今未形成有国际影响力的心理学派,最主要的一个原因是依赖外国尤其是美国心理学之心太重,进而既缺少文化自信,又不太联系中国实际,缺乏独立思考与创新精神(潘菽,2007j,p.262)。若想改变这种局面,中国心理学研究者应当学习潘菽勇于担当、锐意创新的精神,落实他关于中国心理学“要走我们自己的道路,有自己的特点”的倡议,不断提高中国心理学研究成果的文化生态效度,努力建设中国特色心理学体系,尽早使中国心理学不仅在形式上,而且在内容体系和灵魂上都真正独立!