基于心理和生理效应的公路隧道中间段照明

——利用诱导照明装置(逆向反射材料)提高驾车安全性的研究

2018-12-26张青文胡英奎陈科吉王娅菲

张青文 , 胡英奎, 翁 季 , 彭 力, 陈科吉, 王娅菲

(重庆大学 山地城镇建设与新技术教育部重点实验室,重庆 400044)

1 研究目的

世界各国的公路隧道照明设计标准中,均采用路面的平均亮度、照度、亮度均匀度或照度均匀度作为主要设计参数。尽管亮度和照度引入了国际平均值的V(λ)函数,即光谱光视效率函数, 能在一定程度上反映人眼的视觉生理特性,但对于具有复杂生理结构和心理效应的人类而言,这还远远不够[1]。

相关调研表明,即使在公路隧道路面亮度达到甚至高于国家标准的情况下,人们也会感受到整个隧道空间不够明亮而导致的压抑感,这应是环境光的不足而导致的心理负面效应。

公路隧道具有两侧封闭的构造特点,尤其是中长隧道的中间段距离较长,路面亮度相对较低,这无疑会增加驾驶人员的心理紧张度,这种紧张度会随着环境光的减弱而逐渐增大。心理上的紧张亦会导致某些生理指标的负面变化,由此产生的安全隐患不可忽视[2]。

公路隧道的环境亮度是指光辐射作用于隧道空间内所有具有反射特性元素的表面亮度总和。当然,路面亮度是其中的重要指标。如果将路面亮度视为一常数(以国家规范要求为参考)用R(Road道路)表示,其他元素(如反光膜诱导装置、隧道两侧墙面、拱顶、道路边缘等)表面亮度总和用E(Environment环境)表示,能否将其R/E值作为对公路隧道驾驶人员心理效应的一种评价,是一种全新的尝试。

由于公路隧道照明灯具的配光及安装方式,仅考虑了如何提高路面平均亮度和均匀度,而缺乏墙面、拱顶、道路边缘等区域的照明,若要设法改变其照明方式,提高这些区域的亮度,则势必会造成成本的增加。

属于隧道诱导照明装置的轮廓标,是采用玻璃微珠或微棱镜的光学折射与反射原理制成的逆反射薄膜材料。逆反射材料将照射到其上的入射光按原入射方向大部分返回, 仅依靠汽车远光灯的照射,便可提高自身能见度[3]。公路隧道的现场测试结果表明,在汽车远光灯的作用下,分别安装于隧道两侧墙面和隧道中央的反光膜轮廓标及反光环的平均亮度至少在100 cd/m2以上,均在驾驶员20°视场范围内,而其他任何元素的反射亮度均低于这一指标,诸如墙面、道路边缘、拱顶等区域的反射亮度则可忽略不计,因此,反光膜的视见亮度可直接视为环境亮度E,不仅仅是诱导性,其明亮度将关系驾驶人员的心理效应。因此,如何找出最具心理满意度的R/E值,建立一个科学的评价指标,是今后的研究方向。

2 研究内容

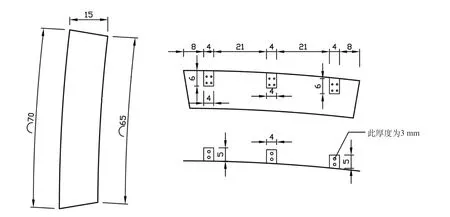

目前,关于具有诱导功能的轮廓标施工要求,还未查询到更多的相应标准或规范,仅在中国《公路隧道设计规范第二册——工程与附属设施》中,对公路隧道轮廓标的安装位置、间距、距路面边缘高度等有简单规定,规定中对轮廓标的安装间距给出了较大的范围6~15 m,安装中心位置与路面边缘高差宜为70 cm。而对轮廓标的尺度大小、几何形体、表面亮度等,未有明确的规定[4]。

轮廓标的表面亮度是公路隧道中使人产生生理和心理效应的主要刺激量,在环境光中占有重要的位置。因此,鉴于隧道两侧墙面的轮廓标及延伸至顶部的反光环在公路隧道内的高亮度效果,如何控制轮廓标的表面亮度,建立一个科学合理的R/E评价指标,是研究的重点。

现代科学技术为照明科技的深入研究提供了条件, 先进的生理测试仪器及心理分析软件,为研究提供了可能。以轮廓标的几何尺度、安装间距及距地尺度的改变来控制亮度的强弱,即在不同光刺激量的条件下测取驾驶人员的生理及心理指标[5],是确定R/E评价指标的基础。

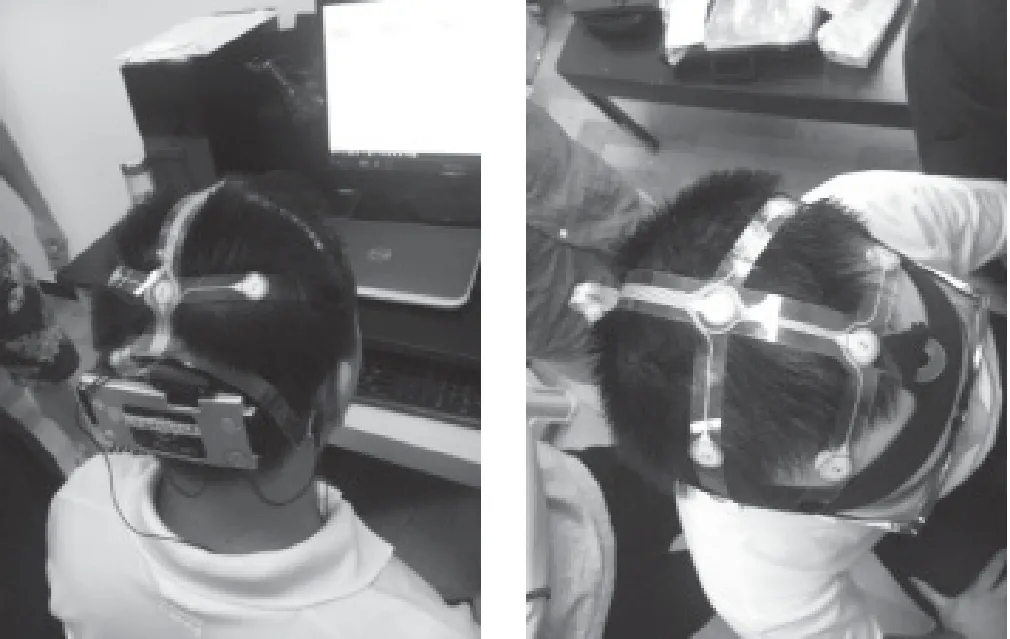

美国的BioHarness是一款适用于室外工作环境的生理信号无线测量系统,可测取在公路隧道驾车环境中,不同光刺激下的脑电波、心率、呼吸、体温等人体生理量, 如图1所示。

图1 无线脑电波实测场景

面部表情分析系统(FaceReader)是一款专业心理分析软件,软件采用增加深度神经网络(Deep neural network)的算法,对各种复杂环境下的面部表情进行分析。在公路隧道不同的照明环境下,自动分析来自于视频录制或相机拍摄所获得的驾驶员面部图像,根据驾车者面部表情的变化(如紧张度),可求得驾车者在隧道内的紧张情绪在不同照明条件下的变化趋势。图2为驾驶人员面部信息处理过程界面。

图2 利用FaceReader软件进行驾驶人员面部信息处理过程界面

资料表明,驾车者的紧张情绪是造成安全事故的重要因素。紧张情绪可导致人体心理和生理功能的紊乱,进而不能正确分析与判断可能遇到的突发情况,易导致交通事故的发生。因此,FaceReader是研究驾驶过程中的紧张心态,探讨驾车者的紧张情绪随某种影响因素而变化的有效工具[6]。

采用影像分析法进行公路隧道光度、色度的空间分布测试(如均一性)可瞬时获取整个20°视野内的光环境分布(各元素的反射亮度平均值)信息,降低测试的复杂程度,极大地减少了测试所需的时间,提升了效率。采用常规的瞄点式亮度计,做同样的测试可能需好几个小时,且结果无法同影像分析法相比较。图3为产于美国的PR-920数字影像光度计。

采用上述仪器及软件可测取和分析驾车者在公路隧道内不同照明条件下的心理及生理指标,如紧张情绪及心率变异性。由此寻求最具合理性的亮度环境比R/E值。

中间照明段在公路隧道中具有相对较长的行车距离和较低的路面平均亮度,是易引发安全隐患的区域,因此,本研究选择中间照明段作为主要实验场地。

3 研究方法

3.1 实验场地

图3 PR-920数字影像光度计示意图

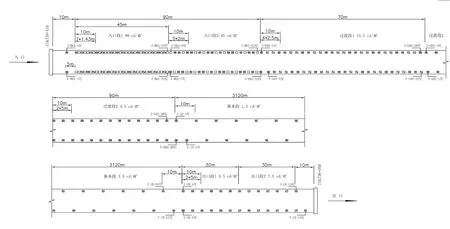

实验场地选择山西省某高速公路隧道。该隧道全长3 430 m,中间照明段长度3 120 m。该隧道设置为单向三车道,隧道建筑限界净宽14.00 m,单车道宽3.75 m,路面至拱顶距离为6 m。

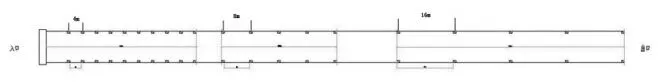

灯具安装位置距离路面高度为5.50 m,基本照明段光源采用35 W LED灯,灯具两侧交错布置,布灯间距10 m。此照明方式除作为白天隧道基本照明外同时作为隧道夜间照明布灯形式,即两侧交错布灯,灯具发光轴线与竖直面夹角为15°。隧道基本段实景及灯具安装示意图分别由图4和图5所示。隧道内共设有4种照明方式,可进行控制切换。轮廓标的安装间距按1 000 m分段,分别划为4 m、8 m和16 m段,可满足不同路面亮度、环境亮度条件下的心理和生理指标实测。

3.2 轮廓标的视见亮度控制

在汽车远光灯的作用下,驾驶者可察觉到轮廓标在百米外两侧墙面所形成的连续光带,光带的视见亮度随着轮廓标的几何尺度和安装密度而变化。前期调研已证明,视见亮度随着二者的增大而变大,如何通过这两个条件的变化,将视见亮度控制在合理的范围内,是实验的必要条件。

为将轮廓标亮度控制在有效的实验范围内,在查阅相关资料和现场调研的基础上,以其他隧道的调研结果为依据,将本次实验隧道的轮廓标边缘设计为浅弧度造型,短边和长边边缘弧长分别为65 cm和70 cm,宽度为15 cm,面积大于传统的轮廓标尺度。其几何尺度和安装方式由图6所示。

图4 隧道中间照明段实景

该隧道中间照明段的长度为3 120 m,选该照明段为轮廓标实验路段。将轮廓标安装间距分别定为4 m、8 m和16 m,由间距密度的变化来控制视见亮度的大小。整个路段以1 000 m划分,共划成3段。3种间距各占1段,间距密度沿车辆行驶方向逐渐降低,则轮廓标视见亮度亦随之降低,从而实现在不同轮廓标视见亮度条件下的现场实测。轮廓标安装间距示意如图7。

图5 隧道照明灯具安装示意图

图6 轮廓标的几何尺度与安装方式

图7 轮廓标安装间距示意图

3.3 照明工况

隧道空间的路面和环境亮度受照明工况的影响,即路面、墙面、道路边缘等元素的表面亮度来自于光源光通量的数量、灯具的配光及安装方式等条件。且照明光源的光通量绝大部分服务于路面,因此,照明工况是决定路面亮度的主要因素。

同时,不同的照明工况又产生与其相应的光环境。虽然,轮廓标的亮度仅来自于汽车远光灯,但对驾驶人员的视见亮度影响远大于隧道内其他环境元素的表面亮度,是环境光的重要组成部分,因此。二者是形成R/E值的关键。

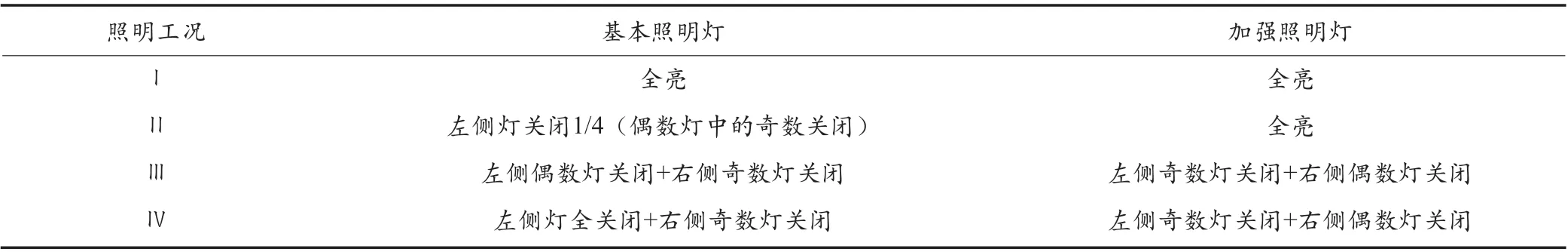

鉴于此,可利用该隧道内的4种照明工况,分别进行实验,各工况下的开闭灯情况如表1所示。

工况Ⅰ、工况Ⅱ和工况Ⅲ是隧道投入运营后的常用照明工况,工况Ⅳ仅在紧急情况下出现。因此,前3种照明工况是实验的主要内容。

3.4 隧道空间的亮度分布实测

利用PR-920数字影像光度计对20°视野范围内的隧道空间亮度分布进行实测。PR-920配有小广角的摄像镜头,具有较宽的取景范围,所取图像中各景物的表面亮度及色度信息可被瞬时测取。被测取的图像中储存了以像素点为总数的大量亮度或色度信息,即某个点或面的亮度值分别来自于单个像素或对多个像素点的平均计算结果。利用其TOOLS功能,可有效选取所需的景物区域(如连续的轮廓标光带或路面区域),从而获得这些被选区域的平均亮度值。

在20°视野范围内,驾车者在汽车远光灯的作用下可观察到100 m外隧道两侧墙面轮廓标所形成的连续光带及在照明光源作用下的路面或其他景物。为准确获取这些景物元素的亮度信息,要求将实验车辆停放在测试区域道路中心,并开启远光灯,将PR-920架设在汽车前大灯旁,仪器调试完毕后,即可进行实测,如图8所示。

表1 4种典型的照明工况

图8 隧道道路路面及环境亮度实测

3.5 利用面部表情分析系统(FaceReader)进行面部信息采样实验

实验将采用乐橙TC-1轻型摄像头对受测驾驶人员进行面部信息采样。该摄像头具有高清晰度的图像质量,在光照不足的条件下可自动转为红外拍摄,将其安装于驾驶位的前挡风玻璃下沿台面上,调好摄取角度,利用WiFi网络控制操作,即可获得受测驾驶人员在驾车过程中的面部表情信息,如图9所示。

图9 驾驶人员面部信息采集场景

实验受测驾驶员不低于5人,年龄、驾龄、身体状况、视力等均有相应要求。受测人员在采样期间应保持正常心态,尽量减少外界干扰。实验以中间照明段为行驶区域,受测人员分别在3种照明工况下跑完全程,每种照明工况下的轮廓标安装间距分别为4 m、8 m、16 m,等分于1 000 m范围内。由此可采集到受3种照明工况和3种轮廓标视见亮度影响下的面部表情信息,被采集的面部表情信息经面部表情分析系统FaceReader软件的处理和分析,可获得受测人员在不同照明条件影响下的心理紧张度[7]。

3.6 利用BioHarness生理信号无线测量系统测量心率及呼吸

BioHarness是一款适用于室外工作环境的生理信号无线测量系统,该系统利用蓝牙功能进行无线操控,可有效测取在公路隧道驾车环境中,不同光刺激下的脑电波、心率、呼吸、体温等人体生理量。

实验对心率进行实测。实测前,将测取心率的传感器套在受测人胸部(图10),连接电脑,调试完毕后,即可用蓝牙控制,进行连续测量,从而测取驾驶人员在3种照明工况和3种轮廓标视见亮度影响下的心率变异指标。

心率变异性(HRV)是指逐次心跳周期差异的变化情况,反映了窦性心率不齐的程度。在正常情况下心律受起搏传导系统所控制,窦房结是心脏的最高起博点,受植物性神经系统的调节,和外部刺激有关。如,加载精神负荷时,HRV将减少,精神负荷越大HRV越低。因此,HRV可用于分析和评估各种不利因素对人体的影响[8]。

测取心率变异性可掌握受测人在不同光照条件下的生理变化情况,以便进行生理与心理实测结果的综合分析。

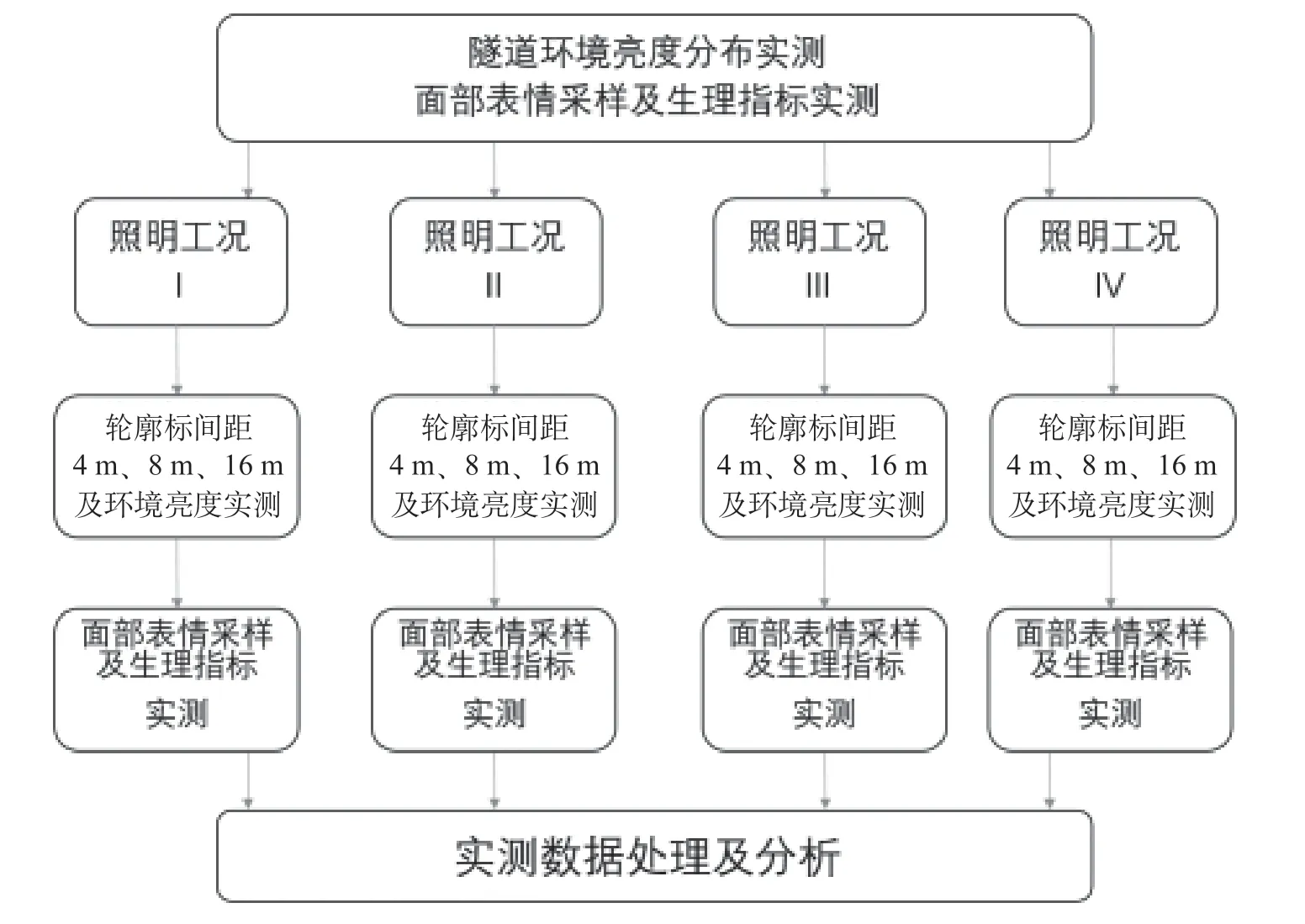

4 实验流程

图10 绑有心率测试胸带时的驾车测试场景

在3种照明工况、3种轮廓标安装间距的条件下进行实测。每种照明工况下需分别进行轮廓标在4 m、8 m、16 m间距下的各段隧道环境亮度分布实测。该实测结束后,即可进行每种照明工况下,受测人在驾车过程中的面部表情采样和心率、呼吸的实测工作,其工作流程如图11所示。

本实验仅在照明工况Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ条件下进行了实测。

实验将对5名受测人进行实测,5名受测人将分别在3种照明工况下进行面部表情采样和生理信息实测,共有16次驾车测试的过程。同时,在驾车返回的过程中还进行了不同照明工况下、无诱导照明下的心理和生理指标测试,以此作为整个数据分析的参考依据。

图11 隧道实测工作流程框图

5 数据处理结果

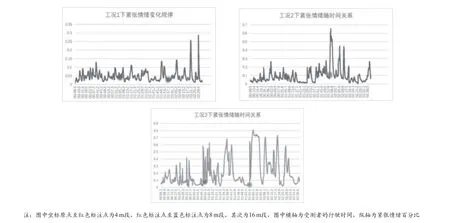

利用FaceReader软件的数据处理功能对各照明工况下的不同诱导照明安装间距下的心理指标进行了处理和分析。主要通过照明条件导致的驾驶者紧张情绪变化程度来寻求照明条件和心理变异的关系,以获得合理的R/E值。

由PR-920所测取的环境亮度值可知(表2),无论在何种照明工况下,4 m间距段轮廓标光带的平均亮度最高,8 m间距段仅次于4 m间距段,16 m间距段最低。而隧道墙面、路沿等环境亮度和路面亮度则远低于轮廓标光带的平均亮度(由于反光环亮度未形成隧道两侧的连续光带,对驾车者影响不大,故暂未考虑)。

图12反映了受测者在3种照明工况时的紧张情绪随轮廓标安装间距(即亮度变化)改变的关系曲线。由此可知,在照明工况Ⅰ时,路面亮度相对较高,平均亮度为7.16 cd/m2,4 m和8 m段的紧张情绪很小,几乎无变化。但进入16 m段时,紧张情绪略有增大,此时,路面亮度对受测者的紧张情绪起主要作用。

照明工况Ⅱ时,路面平均亮度为5.33 cd/m2,8 m段的紧张情绪相对于4 m段略有增加,进入16 m段时,紧张情绪增加且起伏较大。

照明工况Ⅲ时,路面平均亮度为2.91 cd/m2,此时,4 m、8 m、16 m 3个分段的紧张情绪由低至高呈明显变化。这表明,当路面亮度较低时,紧张情绪随轮廓标光带的亮度由小而大,且变化趋势明显,此时的轮廓标亮度对紧张情绪起主要作用。

由此可知,路面亮度和轮廓标亮度与受测人的紧张情绪相关联,路面亮度较高时,轮廓标亮度的改变对紧张情绪的影响不大,反之亦然。中国《公路隧道照明设计细则》(JTG/TD70/2-01—2014)中规定车速为80 km/h时,中间照明段路面亮度为2.5 cd/m2,按上述结论,此时的轮廓标亮度对驾车者的紧张情绪起主要作用。因此,合理的亮度环境比R/E是降低驾车者紧张情绪、保证安全驾驶的重要因素。

表2 不同照明工况、轮廓标间距及环境亮度测量值

续表

图12 不同照明工况下的受测人紧张情绪与轮廓标安装间距的关系曲线

通过BioHarness测取的心率数据经滤波处理后,再由Kubios HRV Standard心率变异性分析软件进行处理和分析。初步获知受测者的心率变异性与照明工况和轮廓标亮度的变化有关,变化规律与FaceReader处理结果基本相似。这种变化趋势表明HRV可作为隧道照明条件对驾驶者生理影响评价的一种手段[9]。

通过对不同照明工况和轮廓标间距下的心理紧张度及心率变异性,可找出所对应的路面和轮廓标光带的平均亮度值,以此确定最佳的亮度环境比R/E值,即紧张度和心率变异性最小时的亮度环境比。

研究中,还对受测者进行了主观问卷调查,调查结果将作为R/E值的评估依据,主观评价与客观数据的结合将提高的R/E值的置信度。

6 结论

道路交通反光膜以轮廓标的形式已广泛用于公路隧道内的交通诱导照明。在汽车远光灯的作用下,其视见亮度远大于其他环境元素的反射亮度。研究表明,其对驾车者的心理和生理影响有明显的作用。以定量研究的方法,在不同照明工况下,找出轮廓标亮度与驾车者的心理和生理变化规律,即在公路隧道路面亮度满足国家标准的前提下,控制好轮廓标的反射亮度(通过增大轮廓标几何尺度和控制安装间距来予以实现),制定出合理的R/E值,由此,不仅可降低安全隐患,还无需辅助照明来提高环境亮度,具有安全节能的意义。

鉴于人体心理和生理变化的复杂性,受仪器设备和实验条件的限制,研究工作有待于进一步深入和完善。

目前,研究工作尚在进行中,大量的实验数据还需更加科学的分析和论证。初步研究结果证明,该研究是一次成功的尝试,对在公路隧道节能的基础上提高安全性,改善公路隧道的光环境质量具有重要的意义,为《国家公路隧道照明设计标准》和《公路隧道设计规范》(如反光膜轮廓标的施工安装要求)的制定提供了科学合理的依据。