祖国的陌生人

2018-12-25

陌生人

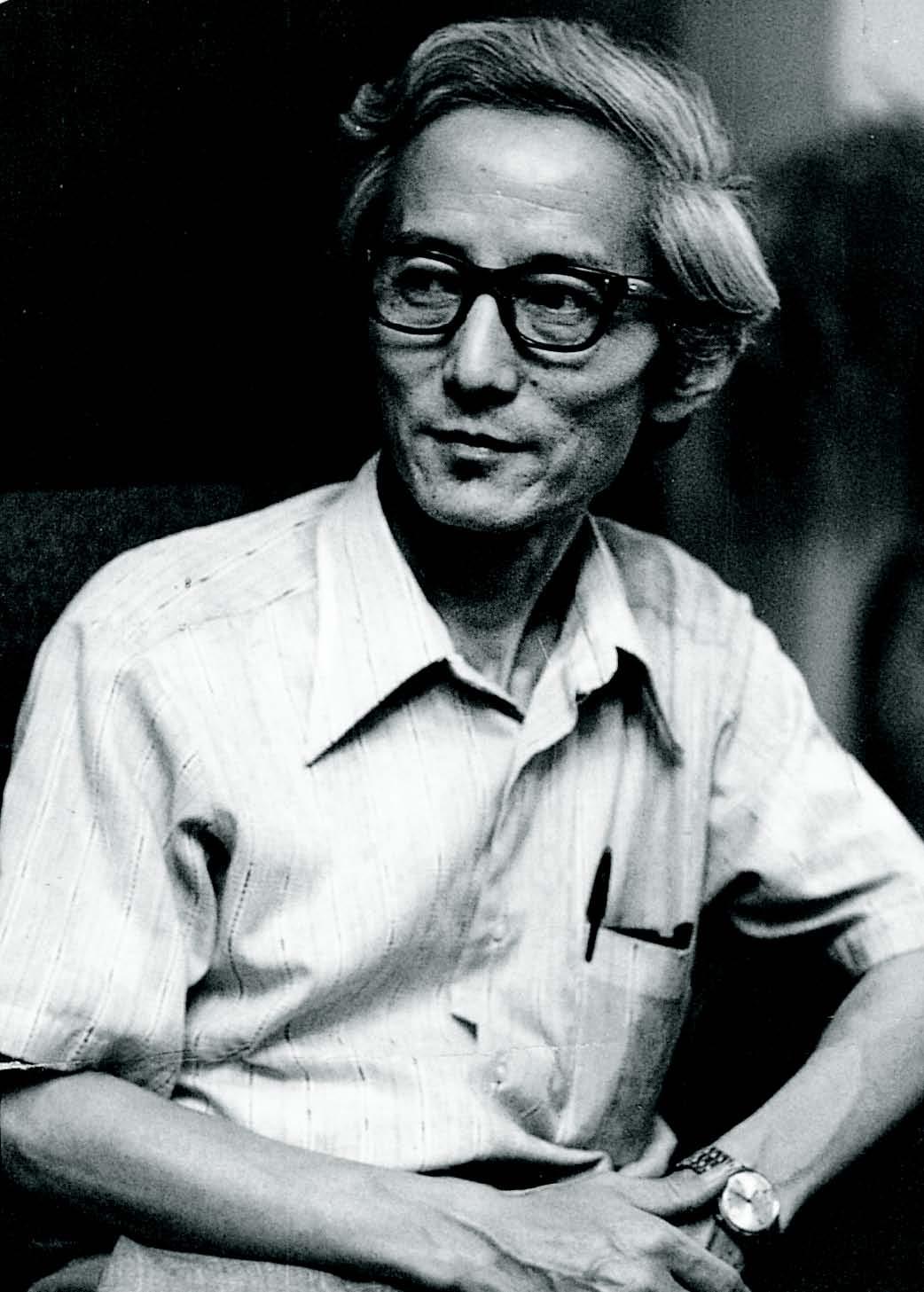

我们只能先从照片上认识一下这位先生了。

头发是花白的,据说不到40岁的时候就是这样的颜色。人很清瘦,斯斯文文,据说一辈子体重没超过过100斤;脸上架一副黑框眼镜,表情多数时候都是淡淡的,据说他的一生大部分的时候都是这么淡淡的,一生中经历山河破碎,生离死别,久别重逢,乃至最后的死亡,据说都是淡淡的,鲜有特别激动的时刻。

我们只能在一则又一则“据说”里了解这位名叫“朱西甯”的陌生人。他是1949年随国民党赴台的200万人中的一个,凭借早年的才气,他是国民党军队中的“军中三剑客”之一,曾深受有着“东方隆美尔”之称、后被蒋介石软禁半生的孙立人将军的赏识。对此岸的人来说,很长一段时间内,他是在历史的十字路口站错了队伍的人。对彼岸的台湾来说,他是“那边来的人”,是从不被欢迎的人。原以为一切都是暂时的,可这一暂时就是一代人全部的一生。人生的前半段就是歌里唱的,“归去来兮,老友将芜,老友将芜,一去便不堪回首,转眼就白头。”

人生的后半段,他娶了台湾客家妻子,有三个漂亮的女儿,特别是朱天文和朱天心,在声名上甚至远远超过了他。他和张爱玲有过一段时间的书信往来,被张爱玲称作“我心目中永远是沈从文‘最好的故事的小兵”。后来结识胡兰成,在对方狼狈落魄之时不顾周围人的攻讦反对给过他一段接济。他还是后来对台湾文坛影响深远的“朱家客厅”的大家長,是后辈们的燃灯者,扶植和挖掘了众多台湾作家。

但是作为小说家本身,无论在大陆还是台湾,他的书写一直未得到应该有的重视和对待。

刚刚过去的10月,他早期的两部作品《铁浆》、《旱魃》由理想国出版,月底的首发仪式上,出版社给出了“民国最后一位小说家”和“小说家的返乡之路”的标题。民国已远,回家的路也很漫长,1949年一别,对这个祖籍山东、生于江苏、死于台湾的小说家来说,借由半个世纪前的文字还乡,中间有一道必经的手续,繁体要变成简体,半个多世纪的沧海桑田,山河早已不再是旧日的山河,但故乡的痕迹又无比顽固,比如朱西甯笔下会写“棒子棵”、“肚子上的痞块”,而不是“玉米秸秆”和“肝腹水”,再比如表达愤怒的时候,一生都不会大声讲话的朱西甯写在小说里的是更粗野更乡土更下流的“日你姐”,而不是台湾话里我们听起来软软糯糯攻击力大减的“干你娘”。

台湾作家刘大任第一次读《铁浆》时惊叹于在台湾“发现了鲁迅与吴组缃的传人”,那是台湾近乎失传的“灰色传统”,单纯的怀乡文学里会有诸多“古老的大河流淌在中国的北方”之类的句子,浓得化不开的愁绪和抒情,朱西甯不同,他的写作里有批判,有反省,有作为书写者必须的冷眼旁观,他同情笔下人物经历的命运悲苦,但也不掩饰他们没有知觉的愚蠢麻木。

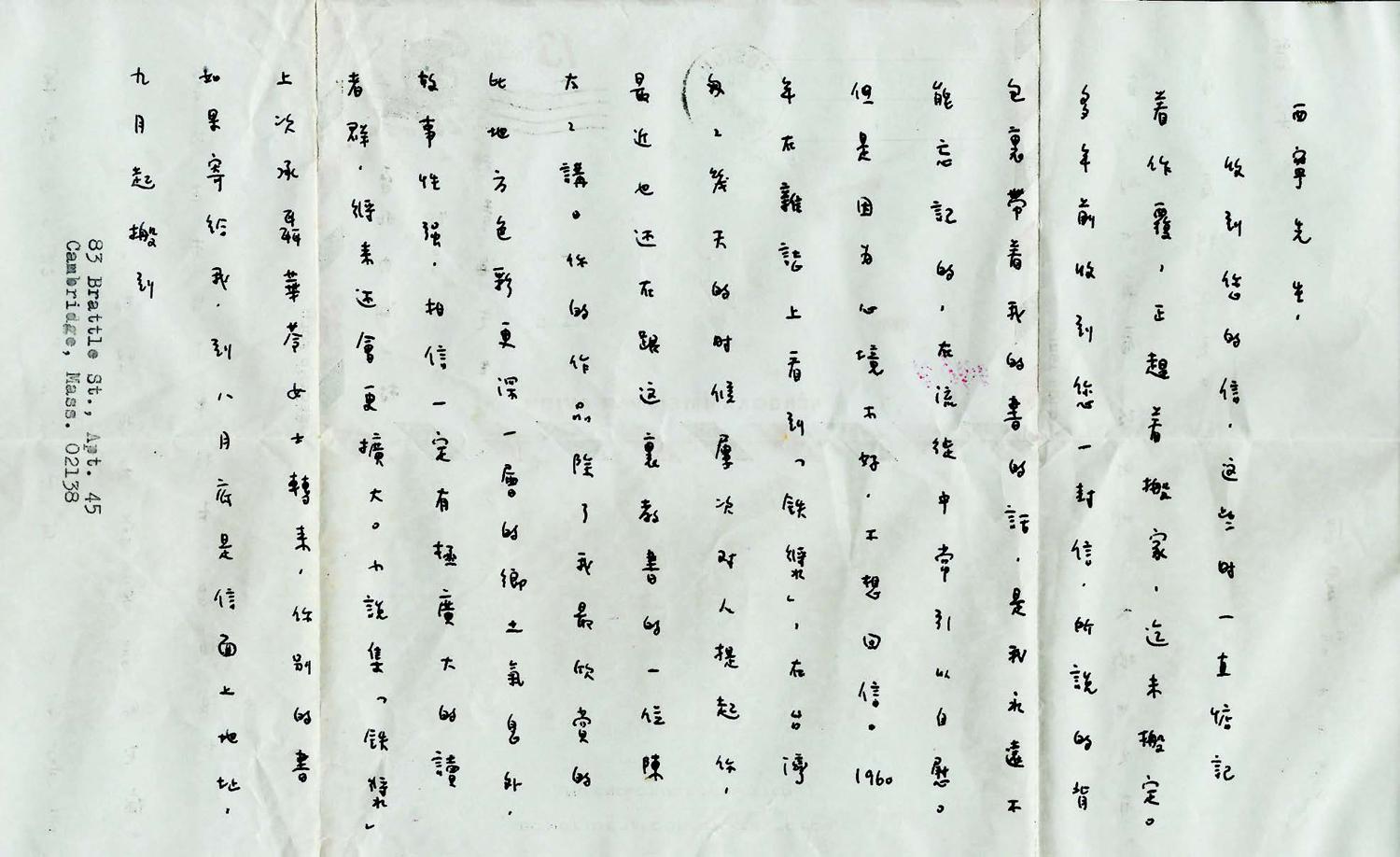

有目光更毒辣的人。1965年,几经辗转,当时流离中的张爱玲给朱西甯寄来了第一封信,她评价朱的写作—“《铁浆》这样富于乡土气氛,与大家不大知道的我们的民族性,例如像战国时代的血性,在我看来是我与多数国人失去了的错过的一切。”

一个小插曲是,9年之后,也在流离中的胡兰成在朱西甯处读到这封短笺,叹息说,“还是张爱玲顶会看文章。”

失去和错过的总该有重逢的时刻,今年是朱西甯过世20周年,旧书出版的同时,天文天心两姐妹来大陆拍摄关于父亲的纪录片,10月26日,一行人去北师大采访朱西甯的同乡莫言,说了很多很多之后,有那么一刻,莫言对着两姐妹突然松弛下来,笑了一下说,“咱们三个写得都不如朱先生啊。”因为这层关系,62岁的朱天文和60岁的朱天心内心都有种迫切,这次她们在北京见老友章诒和,深秋的北京枝叶飘零,章诒和说起“我们啊,都是替父辈不平的女儿们”,这句话一出口,一屋子人一下子都眼眶红红,压不住内心情绪的时候,“女儿们”会把手抓到一起,“他们那一代,一个比一个有才气,一个比一个有故事,一个比一个有梦想、理想,一个比一个热血。要是不提,就全部水无痕,就全都没有了。”

乡关何处

乡关何处的哀苦纠缠了那200万人的大半生,朱西甯没有特别。天文天心姐妹称呼他“大大”,因袭老家的叫法。在台湾有年春节,朱西甯不知从哪里翻出一个炭炉子,除夕夜一家人围着炉子烤年糕,满屋子的炭烟和焦香,他连连叹息着对妻女说,“这才像我们老家过年,才叫年味儿。”类似的场景在天文天心的记忆中数不胜数,逢年过节,他总会给家人说起旧时家乡风物,梨和枣子多大多香,山楂多红,桑葚多甜。

在很小的时候,朱天文和朱天心就有模模糊糊的知觉,自己的“家乡”和父亲的“家乡”并不等同,她们睁开眼看到的便是台湾,父亲却要用大半生的时间去熟悉,去习惯,去梦里不知身是客。

作家阿城与朱家交好,80年代的时候去台湾有时会在朱家小住,说起来仍有旧时大家庭的感觉,朱家人的每餐饭都跟吃除夕团圆饭一样,一定要餐餐盘盘都摆好,全家老小都坐定了才会一起吃,那时候阿城边抽着烟斗边望着一大桌子人惊叹,“真是山东农民!像要下田干活儿似的顿顿扎实!”最初因为胡兰成的关系,天文天心姐妹都很喜欢日本,每年都要找机会去日本看看樱花,看看寺庙,朱西甯不愿意去,每次都要全家人连哄带骗,女儿们又是撒娇又是威胁才会不情不愿跟着动身,朱天心记得有一次在车上,车开过富士山时,平常甚少表达情绪的父亲自言自语地说了一句,“奇怪他们的土黑油成这样,为什么要去抢我们那种什么都辛苦的黄砂地。”

甚至在晚饭后散步的时候,父亲会跟自己开起玩笑,每朝北走一步就说“破纪录了吧?”处在相同的纬度上,朱西甯当时还没去过比老家更靠北的地方。

后来朱天文和侯孝贤合作电影《童年往事》,片子里有个片段让朱西甯很感怀,当时的人买家具一定要买竹子的,因为便宜,随时丢掉也不可惜。台湾天热,冬天穿不到那种厚棉袍,但不能丢,因为大陆的家,总有一天要回去的。

朱西甯祖籍山东临朐,生于江苏宿迁,他是家中幺儿,排行第九,出生时哥哥姐姐都已上学离家,陪伴朱西甯童年的,是他一生经历风浪又特别会讲故事的奶奶。对于朱西甯来说,愚顽的故土,神鬼的传说,无边无际的棉花地,讲故事永远讲不完的奶奶,才是他的家乡。

1949年仓皇抵达台湾,娶了台湾客家妻子,买第一座房子却已经是十几年后,中间一路迁徙,一路也不死心,“买什么房子,安家落户的,就不打算回去了么?!”朱天文形容父亲的固执“忠贞得幼稚”,但又明白父亲心里的难过,只有通过这幼稚去排解。他的学生、后来成为女婿的台湾作家唐诺记得,买房子的时候老师总是不开心,完全没有乔迁新居的喜悦,“他觉得是要安家在这里了吗,但是女儿都大了。”

这种情境之下,书写理所当然地成了唯一的出口。

1980年代,莫言发表《红高粱》后不久,有一次碰到阿城,阿城对莫言说,“你一定要读读朱西甯。”阿城后来总结过八十年代的小说热,“总结下来,还是有一层膜,几十年形成的膜,借用文物贩子的行话,有一层‘包浆。包浆也是种积累,积累的却是灰尘,痰涎,粘秽。”但朱西甯的写作,“早已是透明,而且是以没有包浆的状态来写包浆。”阿城在朱西甯的写作里看到中国传统文学中的自然主义因子,从《金瓶梅词话》里、《红楼梦》里延續而来,但很长一段时间内被污染掉和失落掉的那部分。

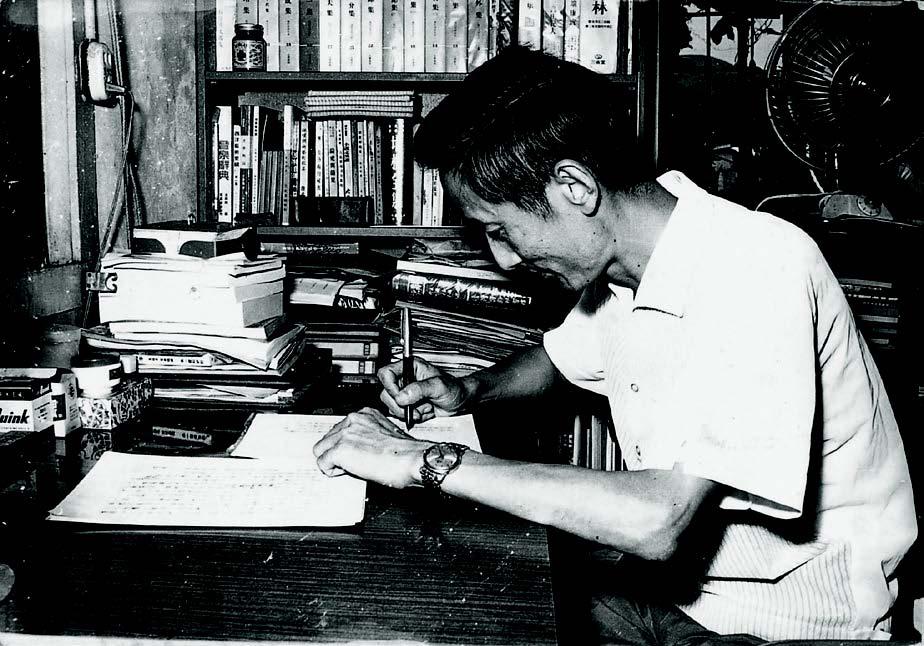

1967年,于内湖一村家中留影

后来莫言开始阅读朱西甯的作品,《旱魃》只读到18页,他就隐隐猜到了小说的结局。莫言说这不是因为自己高明,而是两人使用的小说资源是那样相同。朱西甯祖籍山东临朐,跟高密不过百里之遥。莫言因为文字里透出的亲切备感震撼,这种亲切在时间之外,也在空间之外,他和朱西甯始终未曾谋面,真正开始阅读朱西甯的时候,朱西甯也已经过世多年。但小说里用到的故事、传说、风俗习惯以及富有地方色彩的语言,都让莫言觉得亲切—

“饕餮了整一个长夏的馋老阳,仍然不知还有多渴,所有的绿都被咂尽了,一直就是这么嗞嗞嗞嗞地吮吸着弥河两岸被上天丢开不要了的这片土地。”

“唐家寨子前的大水塘,已涸得板硬。黑深的裂缝,该已裂进阴间去了。躺地上卷翘起干鱼鳞一样的土皮。那些残留着冬腊天里暖鱼的枯辣椒秧子,草草乱乱,团团的狼藉,脏黑里翘起白骨一样嶙嶙的老茎子,倒像整堆子糜烂的鱼尸骨。”

这样泼辣的语言自然不属于台湾,“他们哪里读过这种语言啊”,这是远隔山海的华北平原上持续上演了千百年的天地不仁,作为小说同业,莫言羡慕这样的语言,他感觉朱西甯的语言是从李贺那些“石破天惊逗秋雨”的诗里化出来的,有点像郑板桥的书法,“乱石铺街一样的语言”。更神奇的是,完全不同的人生际遇,莫言后来的《红高粱》和朱西甯的《旱魃》采用了相同的叙事结构,莫言把朱西甯视作自己的先驱,感慨“我庆幸现在才看到《旱魃》,否则我将失去写作《红高粱》的勇气。”从未谋面的两人,在此岸与彼岸各自经历各自时代的悲苦,但又十分默契地走在了同一条道路上,这让莫言对飘荡者的故乡在哪里的问题,最终有了自己的答案,“对于一个少小离家、浪迹天涯的小说家来说,他用语言寻找故乡,他用语言创造故乡,语言就是他的故乡。”

旁观者

变幻了一个时空,故乡会生出许多额外的意义。

月底的首发仪式上,学者戴锦华说起朱西甯的书写,“在朱西甯的作品当中有所有的流亡或者是离散,你能强烈感觉到中国,但同时又强烈感觉到被冷战切割的两岸,台湾文学在当代中国曾经具有的奇特位置,就是它不在,又是最大的在。”

这天活动的主持人史航总结朱西甯写作是“那时没有王,各人任意而行”,是见了皇帝不磕头的气质。这岛屿上的回忆和眺望,对时代风云下的中文写作来说,是弥足珍贵的对照。

《旱魃》、《铁浆》陆续完成于上世纪五六十年代,正是我们这边革命无罪造反有理的年月,之于我们这个民族来说,或许是巨大的不幸中留存的一丝幸运,偌大的天下,风雨飘摇的孤岛之上,弥漫的白色恐怖之下,好歹给了朱西甯这样的人一张安静的书桌。

朱西甯的人和作品之间存在着巨大的反差,生命中经历了无数的荒谬和失去,但女儿和学生记忆里他永远是温和的,安静的,从来不大声讲话,对所有人都很客气。生活中无可寻觅的情绪都释放在了写作之中,下笔都是淋漓的狠辣。

比如《铁浆》,写的是乡间小镇要通火车的那年,镇上沈孟两家为争夺盐漕经营权,以自我戕害的方式斗狠,最终的结局是孟昭有喝下滚烫的铁浆,以生命的代价为他儿子赢得了象征财富、地位以及尊严的承包权。若仍在旧时乡土的中国,这必是个壮烈的故事,但火车来了,孟昭有的壮烈一下子毫无意义,朱西甯笔下的叙事是这样的—

“人似乎听见孟昭有一声尖叫,几乎像耳鸣一样贴在耳膜上,许久许久不散。

但那是火车汽笛在长鸣,响亮的,长长的一声。

铁浆迅即变成一条腿脉络似的黑树根,覆盖着他那赤黑的身子。凝固的生铁如同一只黑色大爪,紧紧抓住这一堆烧焦的烂肉。”

漂亮狠辣的语言之外,史航觉得朱西甯最珍贵之处在于他对民族性长久的凝视,就像鲁迅一样,漫长时间之后,“你不会太关注他站在哪里,偏左还是偏右,而是他的目光投向哪里。”作为张爱玲的粉丝,国民党的军官,身处两岸剑拔弩张的年代,朱西甯下笔少见对立和仇恨,而是“锁定地,持久地,凝视我们这片土地”。

90年代初,作家虹影在伦敦大学亚非图书馆的地板上,一口气读完了朱西甯的所有作品。“被朱先生的小说惊呆了,我是一个野路子,我从来不觉得谁可以当我的老师,只有朱先生。”

虹影在朱西甯的写作里看到了真实的自由,一种不受政治左右,纯文学的,靠故事和人物本身驱动的,又特别中国的一种表达,“他不讲主义和观点,他把它表现出来,这是非常难得的。”

朱西甯生在一个传教士家庭,是虔诚的基督徒,有一段时间,朱家的客厅往来着台湾的文学青年,有时他会跟学生们说起罗德之妻的故事,上帝要毁灭罪恶之城,派两个天使告诉罗德一家撤离,说哪一天我要毁灭这个地方,你们赶快离开,离开的时候不能回头。全家人都很听话,只有罗德之妻忍不住回头了,于是她变成了一根盐柱。

唐诺说朱西甯身上就是有这样“多看一眼”的不忍之心,“所以他的小说多了几层徘徊,不会把恶与善分得那么清楚。他对世界充满了同情,总是会对一般所谓的‘恶多看两眼,给它们一点点的机会。”

在朱西甯的时代,世界运行的方式就是分出敌我之后的你死我活,但朱西甯始终在写作中捍卫着自己的不忍之心,他乡与故乡,都要多看一眼。

这样的取舍大概源自对张爱玲的喜爱,朱西甯是张爱玲一生的粉丝,1949年决心参军的前夜,一边写日记一边哭,乱世之中的抉择时刻,要丢弃的有年逾花甲的父母,有少年时代倾心相付的恋人,还有那个年龄贪恋的学问、学位,写的时候抽着烟,烟头儿烧掉了半个木棉枕也不知觉。年轻人最终的决定是什么都割舍下,最终推开家门带走的,只有一本张爱玲的《传奇》。

但朱西甯作品里没有张爱玲“万古长空,一朝风月”的影子。在朱天文看来,父亲作为张的信徒,只是把张爱玲的个人主义践行到极致,“一个人站在潮流之外,或者是冷眼旁观,甚至是云端上看厮杀。”

朱西甯曾写过她认知的张爱玲,“五四以来的新文学小说,谁也没有她的作品那样纯纯粹粹的中国。”对于一个在战火中居无定所的学生崽来讲,张爱玲笔下20世纪30年代的上海,才是他乡愁中的,也是他期待和向往的但也最终失去了的那个中国。

天文天心小的时候,朱西甯不只一次讲过张爱玲在美国的故事,孤绝于人群之外,独来独往,但却会为一个修电线工人驻足下来,仰头呆看半天,人们也不知她究竟看到了什么。

从大一统的年代走来,这样旁观者的视角有着无疑的珍贵,莫言并不担心迟到50年的朱西甯会被今天的读者冷遇,“当然我们不指望它会成为像网络小说那样的爆款,但我相信真正热爱文学的,喜欢语言的读者,能从朱先生的书里面读到我们的传统,读到真正的文学品位。尽管我们从朱先生的小说里面读到的是当时的世态人情,尽管生活中很多物质性的东西在变,但人心没有变,人性没有变,人的状况没有改变,我们在书里面仍能读到我们自己。”

“柔和正直礼仪之人”

除开书写,朱西甯一生中做的最叛逆的事,是同胡兰成的一段友谊。

最开始是爱屋及乌,五六十年代的台湾文坛,张爱玲远没有后来的一代传奇甚至与鲁迅并肩的地位,那时候朱西甯去大学讲课,跟传教士般的对着台下不知哪个爱哪个玲的青年学生讲,乱世之中我们拥有如此奇情的一位作家。

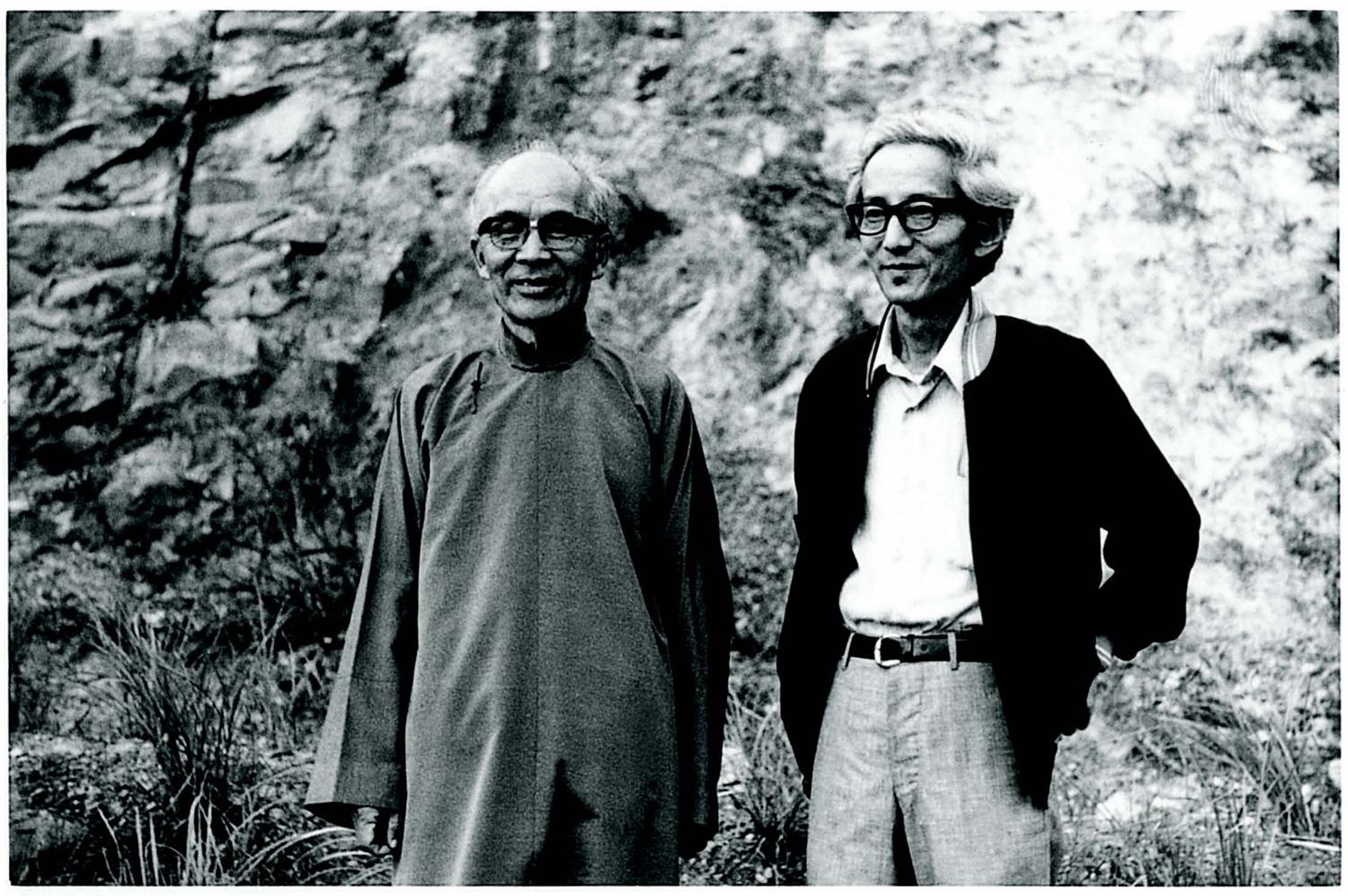

1974年,听闻流亡日本的胡兰成碰巧到台湾,当时准备写作《张爱玲传》的朱西甯带妻子刘慕沙和大女儿朱天文拜访了胡兰成。都是天涯羁旅人,那场会面,意外让两人成为了朋友。后来胡兰成写信回忆此次会面,“朱先生是柔和正直礼仪之人。”

战火和飘零后的重聚让朱西甯狂喜,在写作中向來冷静世故的朱西甯甚至大反常态给张爱玲去信,详叙此次见面的经过,热切的报知消息,甚至拿《圣经》里五饼二鱼的故事为胡兰成的博爱开脱,盼望如果两人能在台湾重聚就太好了。

这段故事成了文坛著名的八卦,朱天心说自己的父亲有时会有小男孩的天真,特别直男地认为时间会带走胡兰成的辜负给张爱玲带来的伤害,这样的举动当时在朱家内部都引发了小小的论战,最看不过去的是妻子刘慕沙,不高兴了好一阵子。

“我觉得这是朱老师的选择。你可以说这个选择有问题,错的或愚笨,这是他的选择。而他是真心喜欢张爱玲跟胡兰成,真心,要不然他做不到这样。”女婿唐诺已经习惯了每次来大陆参加活动,就会被追着问到底是张派还是胡派,“但朱老师不是非此即彼,小说家不会这样思考问题,人生往往不是非此即彼的。”

1967年7月28日张爱玲亲笔信

朱西甯与胡兰成

相比感情上的黑点,更严重的是,胡兰成其人,在当时两岸的语境里都是板上钉钉的“汉奸”,因为汉奸的名号,他在文学上的建树,他对中国文化的推崇,就通通都错,就全都是无法归类的。那次赴台,胡兰成原本应邀到文化大学讲授《易经》等课程,因为课程太受欢迎,同校的一位教授开始散播驱逐汉奸出校的言论,没多久,胡兰成失去了在文化大学的教职,《山河岁月》也遭查禁。听闻此事的朱西甯连夜将胡兰成接回家中,租下隔壁的屋子,请他在周末讲授《易经》和禅宗《碧岩录》。听课的年轻人后来许多人都成了文坛的风云人物,让天文天心姐妹心寒的是,很少有人会提起当年受过的这段照拂。

这样的举动让一生不与人交恶的朱西甯几乎得罪了整个文坛,一时间绝交者众,最有名的是时任台湾《联合报》副刊主编的诗人痖弦,两人是多年旧友,安顿好胡兰成,朱西甯兴冲冲地请老友来家中听课,痖弦回答,“听你个头!西甯我们都是一起走过抗日战争的人,你怎么会和汉奸在一起?”朱西甯不理,反而在并不富裕的年月拿出自己的全部来接待当时已经70岁的胡兰成,后来胡兰成跟朱天文讲过一件事,“天衣放学进门,手上拿着零食吃,五块钱一个,你爸爸斥她买这个做什么,那么贵!但他上街给我买家具,一买六千块。这是你们的爸爸。”

唐诺觉得,对于一个成熟的小说家而言,他首先是知世故的,“他一定知道他的声名会因此受到伤害,朋友之间的情感这些东西(会受伤害),所以这一定是他‘明知故犯,他明明知道会是如此,还是愿意这样做。 但对他来讲,我觉得也很简单,吸引他的真的是文学。”

后来胡兰成给朱西甯写过一封信,信中说,“以我的经验,在求道的路程上,到了那十分的去处,友谊是靠不住的,只有知己才靠得住。我今对朱先生说话没有禁忌,是因为你我同在神前。”

1981年,胡兰成猝然离世。朱天心猜想父亲应是最伤心的那个,但父亲始终淡淡的,1985年一家人再去日本,胡兰成的妻子佘爱珍和女儿亲自来迎接,当时佘爱珍已经85岁,自胡兰成去世后,除下雨天在家,平时总是按着她心中认定的一条又远又绕的小路去胡兰成坟上,一坐就是大半天。那年见了朱西甯,佘爱珍执意要行九十度鞠躬礼,这位陪伴胡兰成后半生颠沛和风雨的传奇女子,用这样的方式,替故去的丈夫最后一次表达谢意。

供养人

后人往往更关注胡兰成与张爱玲的一段文坛八卦,朱西甯心里有更重的事。在朱天心看来,虽然父亲从没在人前表示过,但他遇到胡兰成后,就决心“以己身的文学创作为柴薪焚祭给胡兰成了”。

战火和政治可以否定和驱逐一代人的肉身,但文明会以它自己的方式延续下去。天文天心姐妹是在父亲过世后才认真去思索父亲曾经的坚决,一个对政治缺乏敏感的人,生在政治左右一切的年代,最终文学给了他最终和最彻底的自由,他爱惜胡兰成的学问,乐见女儿们和学生们各自取得成就,“所以他就说那你们就全心全意去做吧,其他的我来分劳。”

因不满胡兰成在台湾的遭遇,朱西甯写了本小说《猎狐记》抒怀,以狐喻胡。那之后,一生以写作为业的朱西甯暂时停下了手中的笔,这一度让两个女儿不解。接下来的几年中,朱西甯积极帮助胡兰成出版著作,还支持女儿们的“胡闹”,自掏腰包创办《三三集刊》,成立三三书坊,先后帮助胡兰成化名李磐出版《中国文学史话》、《中国礼乐》、《禅是一枝花》、《今日何日兮》等著述,同时胡兰成和朱西甯两人还热切支持年轻人的文学理想,于是才有了后来一众影响台湾文坛的“三三青年”。

当时都是十七八岁的孩子,什么人找来,朱西甯向来来者不拒,递过来的文章质量参差不齐,朱西甯伏在桌上一篇一篇地看,不厌其烦地改错别字,看到中意的文章,不等对方说,他就非常热心地到处找门路去推荐发表去参加比赛。那些年,朱家客厅常常是24小时食堂,学生们到了月底没饭吃,会心照不宣地说,“去朱老师家吧。”

朱天文后来写文章回忆这段,“似乎八〇年代以后,父亲与其作为小说创作者,他选择了去做一名供养人。敦煌壁画里一列列擎花持宝的供养人,妙目天然。父亲供养‘三三,供养胡兰成的讲学,供养自个儿念兹在兹的福音中国化,供养他认为创作能量已经超过他了的两个小说同业兼女儿。像《八又二分之一》里马斯楚安尼对一屋子嚣闹妻妾大叫‘老的到楼上去……父亲把全部空间让出来给我们,自己到楼上去。”

朱天心不像姐姐这般体察父亲的心意,她当时是个叛逆少女,“我常跟爸爸说,那明明那个人看起来就是个混蛋,你难道看不出来吗?他来这边只是蹭你的饭,蹭你的名,沾一下什么的,根本对文学,对什么,全无好奇,真的任何的一丁点的虔诚之心或想学什么的心都没有。”朱西甯每每都告诉火气冲天的女儿,“我没有资格论断人,只有神有资格。”

朱西甯先生與三三社团

至胡兰成去世的1981年,三三集刊共出28辑。两人在三三青年身上倾注的是一个礼乐中国的古老理想,是他们心心念念中国人的精神原乡,那里有中国人的诗与禅,到三三最终决定解散时,三三青年们觉得生活里还有新的志趣和追求,反而是一直默默的朱西甯说了声:“你们真狠心呀。”

这段“供养”最后在台湾文坛和影坛散落成漫天星辰,三三结束后,朱天文结识了侯孝贤等一批台湾新电影运动的干将,开创了台湾影坛十分夺目的一个时代。

朱天文和朱天心后来慢慢习惯,每当在台湾参加活动,常有人上来就说,“当年我去你家吃过饭。”学者戴锦华第一次到台北的时候,十分急切地想跟每一个见到的台湾朋友分享她阅读朱家作品时的狂喜,结果“发现大家都抱之以奇怪的目光和奇特的沉默”,而后她才发现这些文学教授、电影教授“多数都是当年的‘三三,多数是在朱家接受供养长大的文学青年”,只是朱西甯在内地少有人知。

作为学生,唐诺一直想不清楚的一件事是,“以老师当时的成就,他为什么肯对一个17岁、18岁的年轻人做这样的事,而且还不只一次。好奇怪啊,老师当年是看到我们哪一点会觉得值得他这样做。因为我仔细想说,17岁、18岁,又粗鲁,又笨,又什么都不懂。他到底是看到什么,觉得我们是可以让他这样对待。”如今也到了当时老师的年纪,想来想去,没有答案。

台湾作家林俊颖也是当年三三的一员,他一直记得第一次见朱西甯的时候,很斯文,很温文儒雅的一个人,满头漂亮的白头发,像川端康成,那年他只有17岁,对世界毫无认知又充满热情,对于朱西甯默默的付出和注视,林俊颖回忆,“朱老师就说这些年轻人,是在文学上面是特别能够有感触的,有感觉的。什么风吹草动啊,文学毕竟是很感性的东西,是最能让年轻人眼睛一亮,心头一亮的。就像风吹过,你会觉得很舒服,太阳一照,那个光亮,是从朱老师这里开始的。”

重逢

撒下一把火种后,朱西甯转身回到了自己的文学世界中,提笔书写耗尽他后半生心力的《华太平家传》。天文天心姐妹内心有一份亏欠是,她们想当然地把父亲视作“供养人”,而忽略了他写作者的身份,想当然地觉得父亲“老去了,衰颓了,至少是停顿了”。她们不乐意去面对这衰颓,所以在父亲晚年有意也无意地回避了他的创作。

三三结束后的十几年,朱西甯每天就不发一言地写,他从楼上的书房搬到了楼下,最初是为了方便接听电话,应付挂号邮件或是修灯的、送米的,接送孙子上下学,这些属于一个老人的杂事。但这些人来人往的琐事,都没中断他的写作,客厅沙发的一角成了他的阵地,500字一页的稿纸,每写500页就装订成册。中间几度易稿,到33万字觉得可以整理一下了,拿出来一看,外侧纸张叠在一起整整齐齐,但摊开来后,“‘哗啦一下都没了,成了粉末,已经被白蚁吃光光,33万字吃光了。”一笔一笔的心血,全家人当时都心疼得很,朱天心对父亲当时的平静印象深刻,“他就也许是因为写得不够好吧,上帝不满意,用这种方式收走了。”

《华太平家传》回到了清末民初的山东,“华”是“中华”的“华”,“太平”是不太平的年月里人们最迫切热望的“太平”,借着纸和笔,朱西甯回到了故乡和童年,文章的篇名一度让朱天心难过,“天子殿下走、西南雨、望门妨、神拳、清明早雾、乘凉烤火、地瓜翻秧、黄河见底、年三十儿”,这遥远的深情不属于把他视作“外省人”的台湾,也不属于哪个政党或哪个主义,但也因为这不属于,“就算好看极了又于我们的当下有什么关系呢?与我们发热病似的狂爱的‘台湾当下简直的也又有什么关系呢?”

他乡与故乡的疑问,朱西甯始终没有或者不表达与女儿一般的愤怒不甘,他只是承受,但又固执坚决地不让自己的记忆被夺去。

1979年初,隔绝30年后,朱西甯辗转接到了六姐的家书,信中写朱西甯的父亲在1960年代初饿死,母亲已于这封家书的10年前离世,哥哥姐姐、族中亲友在之后的年代也毫无意外地遍尝残酷。当时全家人围坐在一起,信中30年的沧海桑田让一屋子女人泪流不止,朱西甯倒很平静,脸上并无哀色。

但那之后,朱西甯和自己这位幼时喜欢文学、同为张爱玲粉丝的六姐保持着长久的通信。六姐比朱西甯大9岁,记忆力又出奇的好,姐弟俩在信中深情款款地回忆着幼时记忆,都是细细碎碎的小事,比如那时候白菜多少钱一斤,棉花的生长期怎样,还有他们的父亲究竟哪一年买进了一批荷兰乳牛……

两岸不通讯息的年代,信件都要借由香港或国外的亲友中转,所以天文天心姐妹去日本的另一个记忆是,父亲一路不停地在写信,用那种航空信纸,每次至少要密密麻麻六七页,晚上大家都睡下了,朱西甯会把台灯的光调到最弱,躬下瘦弱的背去写信,怕吵醒家人,咳嗽时也尽力压着声音。次日大家兴奋地说要去哪里游玩,得到的回应往往是“你们去吧,我写信。”

別时容易见时难,这样的通信维持了8年,1987年初,朱西甯和六姐终于在香港见面。一别38年,姐弟俩窝在便宜的小旅店哪儿都不去,一定要把分别年月里没说的话一下子都说完。

1988年,朱天文和父母第一次返回了宿迁老家。将近40年的时间,重逢都是人生茫茫。那两年朱西甯每年都会返乡,掏出积蓄把棉花田间父母兄长的坟全部修好,将近40年没有祖坟可以祭拜的日子,终于在重逢的忙碌中作结。

在天文天心姐妹的记忆中,父亲做这一切始终是平静的。那些年的电视新闻中都是嚎哭和眼泪,朱西甯始终没有,修完祖坟,朱西甯开始拼凑查访修订族谱,记下家族中每一个分支,每一个后辈。之后几年间,但凡族中后辈升学娶亲,朱西甯一定倾囊表达心意。返乡探亲哪个后辈说喜欢什么,比如邮票,回台湾后四处收集满满贴上一大本寄回来。这多多少少让朱天心觉得吃惊,一直以为父亲对亲情看得开阔,“其实毕竟是凡人”。

朱西甯后半生的志向,是将朱家一个多世纪的迁徙和离散写完,所以才急切切地问自己的姐姐棉花的生长期和白菜的价格,问故乡田陌之间每一个他不想模糊和省略掉的细节。

《华太平家传》七度易稿,八度启笔,最后10年的书写,朱西甯是平静的,但也是急切的,在《华太平家传》的书稿中,某一年的重阳节他写下过这样的句子,“数不过九,于此祝告上苍,与我通融些个,大限之外假我十年,此家传料可底成……”

归处

这个愿望最终没有达成,1998年,朱西甯因肺癌去世。最后的时间平和安详,见女儿们辛苦,一生不愿麻烦人的他会歉然说“累坏你们了。”有次夜深人静时,他唤陪床的朱天文交代遗言,其中一条是,希望最后将自己葬于台湾五指山国军示范公墓。写遗言次日,全家人在病床前吃饭,妻女都反对这个做法,她们明白朱西甯是想给家中省钱,但公墓里还是要按官职大小排出阶级,姐妹几人干脆说不管谁先死都先烧灰装坛,等齐了再违章建筑似得埋一块儿。病床上朱西甯精神好转,跟家人开起了玩笑,“盟盟(朱天心唐诺之子)辛苦了,一根扁担两肩挑(骨灰坛)。”

三个月后,朱西甯去世,朱天文姐妹三人和母亲商量后,把朱西甯的骨灰放在了家中,两条包袱巾,一条藏青色白菊纹,一条格子,两条替换着包裹,就那么放在母亲的床头柜上,跟报刊杂志、布熊布猴、筋骨膏药一堆混在一起,偶尔有猫窜上去卧在那儿打盹儿,家里人也由它去。

朱家客厅留影,右一为作家张大春

朱天心(左)、朱天文(右)(摄影|尹夕远)

这符合家人对于他的记忆,朱西甯一生保持最多的姿势就是一个人伏在书桌前,家里猫猫狗狗多,有时候猫淘气地蹦到他的肩头,他也没知觉,猫在肩头睡觉,他兀自写他的。

此后20年,女儿们慢慢习惯了父亲的离场。一个人在世上的痕迹不是瞬间消失的,而是在漫漫人生中不知觉地渐渐退场。比如买完在台湾的房子后,朱西甯和妻子发现后山是一片废弃的荒地,夫妻俩曾发动女儿们开启热热闹闹的垦荒拓边运动,用了一个礼拜,割掉长得杂乱的野芒草,以葛藤为篱,种上棠棣、茉莉、月季、玫瑰、芒果,还撒上听天由命的白菜籽,以及日本买回的各色花种,加上后山原本的桃树,来年春天,一片生机烂漫。

无数的日夜,这个一屋子都是作家的家庭在花开花落之间执迷于各自的书写。朱天文记得天气很好的春日,桃花盛开的时候,父亲偶尔会顶着他那银花的脑袋,伏在花丛中逗放出来晒太阳的兔子。朱天心也记得父亲手植的玫瑰第一次抽芽时,他脸上孩童般的兴奋。

渐渐地都没有了。在之后的年月里,台湾开始寸土寸金,这片“非法开垦”的土地一点点消失掉,海棠树没有了,芒果树没有了,花花草草慢慢都消失了。最后新建起的房子一直逼近到自家院墙,连阳光也遮去了大半。朱天心形容这个过程,“一点一点的,像凌迟。”

这次着手拍摄关于父亲的纪录片,朱天文面临最大的问题就是这种消逝。“比如我们小时候住的,1950年代我出生的地方,后来搬到台北,一个一个,当然现在全部不在了,全部不在了。父亲不在,景物也不在了。”

朱天文要做的,就是用一个女儿的执拗跟执念,“一直去逼近所有的不在,人不在,景物不在,你用他的作品,用你的记得的口述去逼近,去组合,到最后会是一个什么?(父亲)那个身影,很像是在一个暴风,时代暴风呼啸过去的一个废墟里头,我们在时间这一边捡拾,劳动,然后分辨,然后把它擦拭好,放在不同的档案里,然后把它组合成一个什么。”

这是作为生者的女儿们要为和能为父亲做的事。去对抗思念,对抗消逝,也对抗遗忘。

2017年,母亲刘慕沙去世,这个台湾著名的文坛家庭失去了“上一代”,家人商量后,最后决定将父母花葬,在台北近郊阳明山风景最好的一片地方,人的骨灰撒下去,种上漂亮的花,花开几年之后,这片地又可以重复利用,再撒上后来人的骨灰,再种上漂亮的花,如此往復。

花田只知道个大概的地方,没有任何其他标记,如果一个人到世上有一个物理意义的终点的话,朱西甯的终点在台北阳明山的一片花海中,没有指示,没有坐标。年轻时朱西甯写下过这样的句子,“萍聚云散本就无常,早应俱往矣”,女儿们觉得,对于漂泊一生的父亲来说,这样的处理既环保,也潇洒,符合父亲的性情,消失于无形,最终也到万物中去了。