影响新疆天山北麓冬小麦灌浆的主要气象因子探讨

2018-12-22

(石河子气象局,新疆 石河子 832000)

0 引言

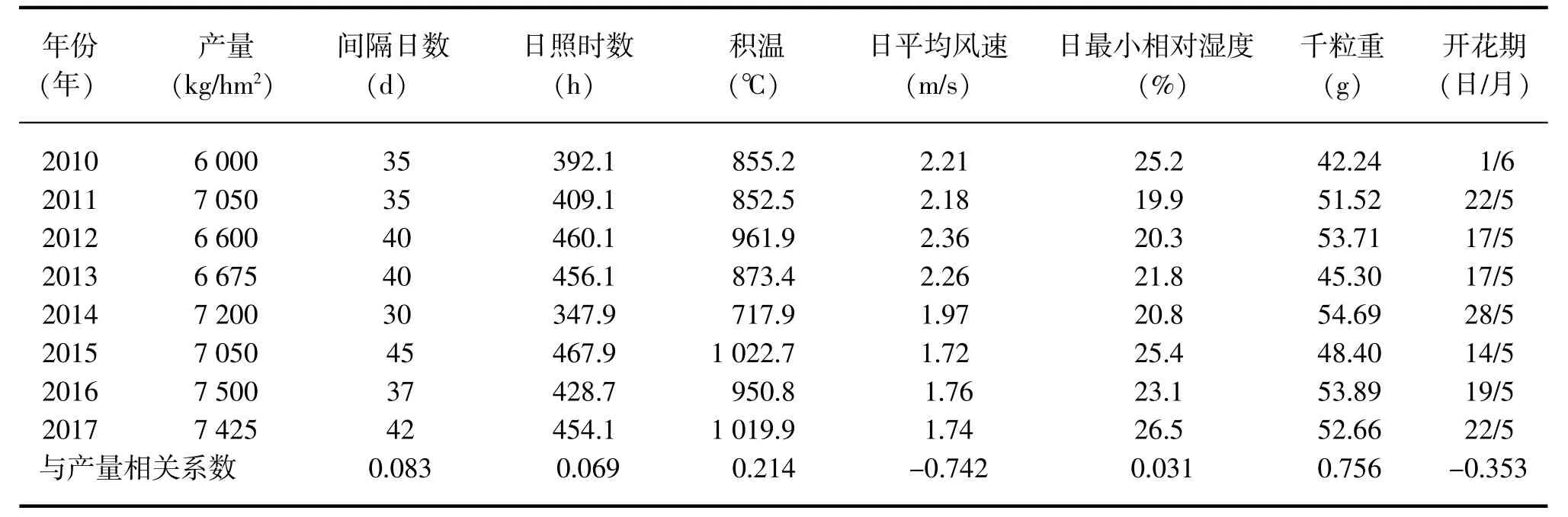

郭兴章等人通过对春小麦模拟干热风天气温、湿度和风的变化得出小麦干热风等级指标[1]。北方小麦干热风科研协作组的同志在 《小麦干热风》一书中对小麦干热风气象指标也进行了详尽的阐述[2]。本文利用乌兰乌苏农业气象试验站2010—2017年的冬小麦发育期观测资料,结合该站气象资料分析冬小麦开花至乳熟、乳熟至成熟这2个阶段温度、湿度、风等气象资料对冬小麦产量的影响,以探究影响天山北麓冬小麦籽粒形成和灌浆的主要气象因子(单一),为天山北麓冬小麦气象服务提供依据。2010—2017年观测的冬小麦品种均为冬性早熟品种,全生育期采取人工灌溉,土壤墒情较好。冬小麦的产量为6 000~7 500 kg/hm2,2010年产量最低 (6 000 kg/hm2),2016年产量最高 (7 500 kg/hm2),8 年冬小麦平均单产 6 937.5 kg/hm2。冬小麦的开花期最早为5月14日,最晚为6月1日(见表1),开花期平均在5月21日。成熟期最早为6月25日,最晚为7月6日,平均在6月28日。

从表1可以看出,2010—2017年小麦千粒重为42.24~54.69g,平均50.30g。2010年小麦千粒重为42.24g,为8年最低,2014年的小麦千粒重为54.69g,居8年最高。小麦产量与千粒重的相关系数为0.76,呈明显的正相关,千粒重的大小对小麦的产量起着重要作用。小麦千粒重的形成除了受土壤水肥供给的影响,还受空气温度、湿度、风等环境条件的影响,故分析小麦籽粒形成及灌浆期间的温度、湿度、风等对产量的影响程度,可为农服务以及产量预报提供气象依据,农业生产部门可根据气象预报,采取有效措施趋利避害,提高冬小麦产量。

表1 冬小麦开花至成熟期气象因子

表2 产量与各最高气温出现日数的相关系数

1 开花期早晚与产量的相关性分析

2010—2017年乌兰乌苏镇冬小麦开花期最早为5月14日(2015年),开花最晚为6月1日(2010年),平均开花期为5月21日,2010年的小麦产量最低,2015年的产量居近8年第四位,开花期与产量的相关系数为-0.353,有开花期越早,产量越高的趋势。2016年的开花期比平均开花期早2d,2016年的产量最高,开花期早可减少高温对籽粒形成及灌浆的影响。冬小麦开花期的早晚也可以作为产量趋势预报的一个因子。

2 开花至成熟期间热量条件分析

2.1 开花至成熟期间积温与间隔日数

2010—2017年乌兰乌苏镇冬小麦开花至成熟间隔日数为30~45 d,平均39 d;开花至成熟需积温717.9 (2014年)~1 022.7℃(2015年),8年该期间积温平均为906.8℃;积温与间隔日数的相关系数为0.912,呈明显正相关,即开花至成熟间隔的日数越长,积温就越多。间隔日数与产量之间的相关系数为0.083,虽呈正相关,但相关不显著。

2.2 开花至成熟期间积温与产量的相关性

2010—2017年乌兰乌苏镇冬小麦的产量与开花至成熟期的积温成正相关,相关系数为0.214,有积温越多产量越高的趋势。2010年冬小麦的产量最低,但2010年的积温为855.2℃,不是最少的,比8年平均值低51.6℃,2016年的产量最高,2016年的积温为950.8℃,比8年平均值高44.0℃,说明积温对产量的影响不显著。

2.3 开花至成熟期间的日最高气温

调查数据显示,2010—2017年乌兰乌苏镇冬小麦开花至成熟期间的逐日最高气温平均为28.4(2013年)~31.2℃(2011年),8年内该期间逐日最高气温平均为30.3℃。产量与开花至成熟期的日最高气温成负相关,相关系数为-0.15,说明日最高气温越高,冬小麦的产量越低,但影响不明显。2011年的日最高气温平均值最高,为31.2℃,但冬小麦的产量为7 050 kg/hm2,略高于近8年的平均值,2016年的产量最高,2016年的日最高气温平均值为30.53℃,接近平均值,说明日最高气温平均值对产量的影响不显著。但分析开花至乳熟、乳熟至成熟期不同最高气温持续的日数与产量的相关性,得出不同阶段小麦对气温的要求是不同的(见表2)。

2.3.1 开花至成熟期间的日最高气温≥35℃的日数与产量的相关性

调查数据显示,2010—2017年乌兰乌苏镇冬小麦开花至成熟期间的日最高气温≥35℃的日数为0~8 d,8年内该期间日最高气温≥35℃的日数平均为3 d。开花至成熟期间的日最高气温≥35℃的日数与产量呈负相关,相关系数为-0.113,开花至乳熟期间的日最高气温≥35℃的日数与产量的相关系数为-0.421,乳熟至成熟期间的日最高气温≥35℃的日数与产量的相关系数为0.582,说明开花至乳熟期间≥35℃的日数越多,对产量的影响较大,冬小麦产量越低,而乳熟至成熟期间≥35℃的日数越多,小麦产量越高。2010年开花至乳熟期间日最高气温≥35℃的日数最多,为8 d,而且集中在开花至乳熟期间,2010年的产量最低。2016年开花至成熟期间的日最高气温≥35℃的日数7 d,其中,开花至乳熟3 d,乳熟至成熟4d,为近8年最多,2016年的产量最高,居8年之首,这与上述结论相符。

2.3.2 开花至成熟期间的日最高气温≥34℃的日数与产量的相关性

调查数据显示,2010—2017年乌兰乌苏镇冬小麦开花至成熟期间的日最高气温≥34℃的日数为1~11 d,8年内该期间的日最高气温≥34℃的日数平均为5.5d。开花至成熟期间的日最高气温≥34℃的日数与产量呈负相关,相关系数为-0.006,开花至乳熟期间的日最高气温≥34℃的日数与产量的相关系数为-0.427,乳熟至成熟期间的日最高气温≥34℃的日数与产量的相关系数为0.734,说明开花至乳熟期间≥34℃的日数越多,对产量的影响越大,小麦产量越低;乳熟至成熟期间≥34℃的日数越多,小麦产量越高。2010年开花至乳熟期间日最高气温≥34℃的日数最多为11 d,而且集中在开花至乳熟期间(10 d),2010年的产量最低。2016年开花至成熟期间的日最高气温≥34℃的日数10 d,开花至乳熟4 d,乳熟至成熟6 d,2016年的产量最高,居8年之首,这也与上述结论相符。

2.3.3 开花至成熟期间的日最高气温≥33℃的日数与产量的相关性

调查数据显示,2010—2017年乌兰乌苏镇冬小麦开花至成熟期间的日最高气温≥33℃的日数为3~13 d,8年内该期间的日最高气温≥33℃的日数平均为8.5 d。开花至成熟期间的日最高气温≥33℃的日数与产量呈正相关,相关系数为0.101,开花至乳熟期间的日最高气温≥33℃的日数与产量的相关系数为-0.413,乳熟至成熟期间的日最高气温≥33℃的日数与产量的相关系数为0.96,说明开花至乳熟期间≥33℃的日数对产量的影响较大,日数越多,冬小麦产量越低;乳熟至成熟期间≥33℃的日数越多,小麦产量越高。2010年开花至乳熟期间日最高气温≥33℃的日数最多(13 d),而且集中在开花至乳熟期间(12 d),2010年的产量最低。2016年开花至成熟期间的日最高气温≥33℃的日数10 d,开花至乳熟4 d,乳熟至成熟6 d,2016年的产量最高,居8年之首,这也与上述结论相符。

2.3.4 开花至成熟期间的日最高气温≥32℃的日数与产量的相关性

调查数据显示,2010—2017年乌兰乌苏镇冬小麦开花至成熟期间的日最高气温≥32℃的日数为7~23 d,8年内该期间的日最高气温≥32℃日数平均为14.6 d。开花至成熟期间的日最高气温≥32℃的日数与产量呈正相关,相关系数为0.281,开花至乳熟期间的日最高气温≥32℃的日数与产量的相关系数为-0.252,乳熟至成熟期间的日最高气温≥32℃的日数与产量的相关系数为0.646,说明开花至乳熟期间≥32℃的日数对产量有影响,日数越多产量越低;而乳熟至成熟期间的日最高气温≥32℃的日数越多,产量越高。2010年开花至乳熟期间日最高气温≥32℃的日数最多,为15 d,而且集中在开花至乳熟期间(12 d),2010年的产量最低。2017年开花至成熟期间的日最高气温≥32℃的日数23 d,其中,开花至乳熟11 d,乳熟至成熟12 d,2017年的产量居8年第二位,说明日最高气温≥32℃的日数对产量的影响主要在开花至乳熟期间,而且影响较小。

2.3.5 开花至成熟期间的日最高气温≥31℃的日数与产量相关

调查数据显示,2010—2017年乌兰乌苏镇冬小麦开花至成熟期间的日最高气温≥31℃的日数为8~27 d,8年内该期间的日最高气温≥31℃的日数平均为18.9d。开花至成熟期间的日最高气温≥31℃的日数与产量呈正相关,相关系数为0.281,开花至乳熟期间的逐日最高气温≥31℃的日数与产量的相关系数为-0.149,乳熟至成熟期间的日最高气温≥31℃的日数与产量的相关系数为0.571,说明开花至乳熟期间≥31℃的日数与产量呈负相关,而乳熟至成熟期间日最高气温≥31℃的日数与产量呈正相关。2010年和2012年开花至乳熟期间日最高气温≥31℃的日数最多(15 d),2010年的产量最低,2012年的产量比平均值高1.6%。2017年开花至乳熟期间的日最高气温≥31℃的日数14d,2017年的产量居8年第二位,说明日最高气温≥31℃的日数对产量的影响较小。

3 开花至成熟期间的光照条件

2010—2017年乌兰乌苏镇冬小麦开花至成熟期间的日照时数累计为347.9~467.9 h,8年内该期间冬小麦开花至成熟期间的日照时数平均为427.0 h。产量与开花至成熟期的日照时数成正相关,相关系数为0.069,相关性不明显,但有日照越多,产量越高的趋势。2014年开花至成熟期间的日照时数累计最少,为347.9 h,2015年的最多,为467.9 h,但是2014年冬小麦的产量(7 200 kg/hm2)略高于2015年(7 050 kg/hm2),且2014年和2015年小麦产量均高于近8年的平均值,说明开花至成熟期间本地的日照时数能满足冬小麦生长需求,对产量的影响不显著。

开花至乳熟期间的日照时数与小麦产量成正相关,相关系数为0.269,说明日照时数越多对小麦灌浆乳熟越有利;乳熟至成熟期间的日照时数与小麦产量成负相关,相关系数为-0.184,相关性不显著,但有日照越多产量越低的趋势,说明本地小麦乳熟至成熟期间对日照的需求不高,日照不是影响小麦产量的主要气象因子。

4 开花至成熟期间的日平均风速

2010—2017年乌兰乌苏镇冬小麦开花至成熟期间日平均风速为1.72(2015年)~2.36(2012年)m/s,8年内该期间的日平均风速为2.03 m/s。产量与开花至成熟期的日平均风速呈明显负相关,相关系数为-0.742,说明风速越大产量越低,日平均风速对小麦产量的影响较大。2012年冬小麦开花至成熟期间的日平均风速最大,产量为6 600 kg/hm2,居8年产量的倒数第二位,低于近8年产量平均值5%;2015年冬小麦开花至成熟期间的日平均风速最小,产量为7 050 kg/hm2,居8年产量的第四位,略高于近8年产量平均值,说明冬小麦开花至成熟期间日平均风速对产量的影响较显著。

5 开花至成熟期间的日最小相对湿度与产量的相关性分析

5.1 开花至成熟期间的日最小相对湿度平均值与产量的相关性分析

2010—2017年乌兰乌苏镇冬小麦开花至成熟期间日最小相对湿度为19.9%(2011年)~26.5%(2017年),8年内的平均值为22.9%。产量与开花至成熟期的日最小相对湿度呈正相关,相关系数为0.031,说明日最小相对湿度越大产量越高,日最小相对湿度对小麦产量的影响较小。2017年冬小麦开花至成熟期间的日最小相对湿度最大,产量为7 425 kg/hm2,居8年产量的第二位,较近8年产量平均值高7%;2011年冬小麦开花至成熟期间的日最小相对湿度最小,产量为7 050 kg/hm2,居8年产量的第四位,略高于近8年产量平均值,说明冬小麦开花至成熟期间日最小相对湿度平均值与产量虽成正相关,但影响不显著。

5.2 开花至成熟期的日最小相对湿度≤10%、≤15%、≤20%及≤25%的累计日数与产量的相关性分析

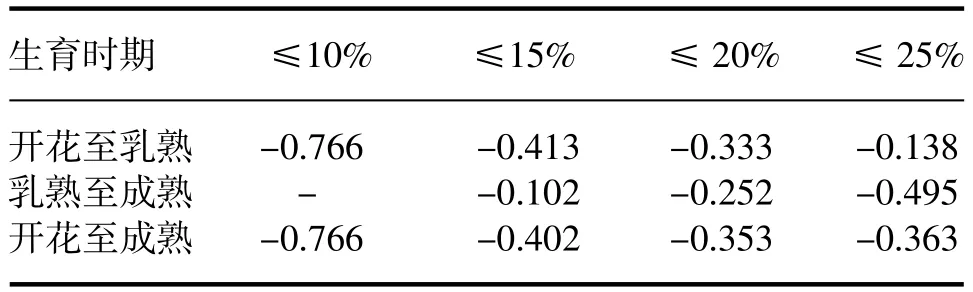

表3 产量与各最小相对湿度出现日数的相关系数

统计2010—2017年冬小麦开花之成熟期间日最小相对湿度≤10%、≤15%和≤20%的的累计日数,并分析相关性。日最小相对湿度≤10%、≤15%和≤20%的累计日数与冬小麦产量均呈负相关,且相关性较明显(见表3)。近8年冬小麦开花至乳熟期间日最小相对湿度≤10%的累计日数只在2010年出现3 d,其余年份未出现,日最小相对湿度≤10%的累计日数与冬小麦产量呈负相关,相关系数为-0.766,说明日最小相对湿度≤10%的累计日数越多,小麦产量越低,这也可能是2010年冬小麦产量低的一个重要原因。

日最小相对湿度≤15%的累计日数为2~14 d,平均8.2d。日最小相对湿度≤15%的累计日数与冬小麦产量呈负相关,相关系数为-0.402,说明日最小相对湿度≤15%的累计日数越多,小麦产量越低。2011年日最小相对湿度≤15%的累计日数最多,为14d,该年冬小麦产量居8年产量的第四位,略高于平均值;2017年日最小相对湿度≤15%的累计日数2d,最少,该年冬小麦产量居8年产量的第二位,高于平均值7%。2010年日最小相对湿度≤15%的累计日数10 d(居第三位),该年冬小麦产量最低,说明日最小相对湿度≤15%的累计日数对冬小麦产量的影响较大。

日最小相对湿度≤20%的累计日数有11~24 d,平均16.9 d,日最小相对湿度≤20%的累计日数与冬小麦产量呈负相关,相关系数为-0.353,说明日最小相对湿度≤20%的累计日数越多,小麦产量越低。2012年日最小相对湿度≤20%的累计日数最多,为24 d,该年产量居8年产量的倒数第二位,比平均值低5%,2017年日最小相对湿度≤20%的累计日数最少,为11 d,该年冬小麦产量居8年产量的第二位,高于平均值7%。说明日最小相对湿度≤20%的累计日数对小麦产量的影响较大,日数越多,小麦产量越低。

日最小相对湿度≤25%的累计日数有21~35 d,平均25.5 d,日最小相对湿度≤25%的累计日数与冬小麦产量呈负相关,相关系数为-0.363,说明日最小相对湿度≤25%的累计日数越多,小麦产量越低。2012年日最小相对湿度≤25%的累计日数最多,为35 d,该年产量居8年产量的倒数第二位,比平均值低5%,2017年日最小相对湿度≤20%的累计日数最少,为21 d,该年产量居8年产量的第二位,高于平均值7%。说明日最小相对湿度≤25%的累计日数对小麦产量的影响较大,日数越多,小麦产量越低。

6 日照、积温、日平均风速、日最小相对湿度、日最高气温的多元回归分析

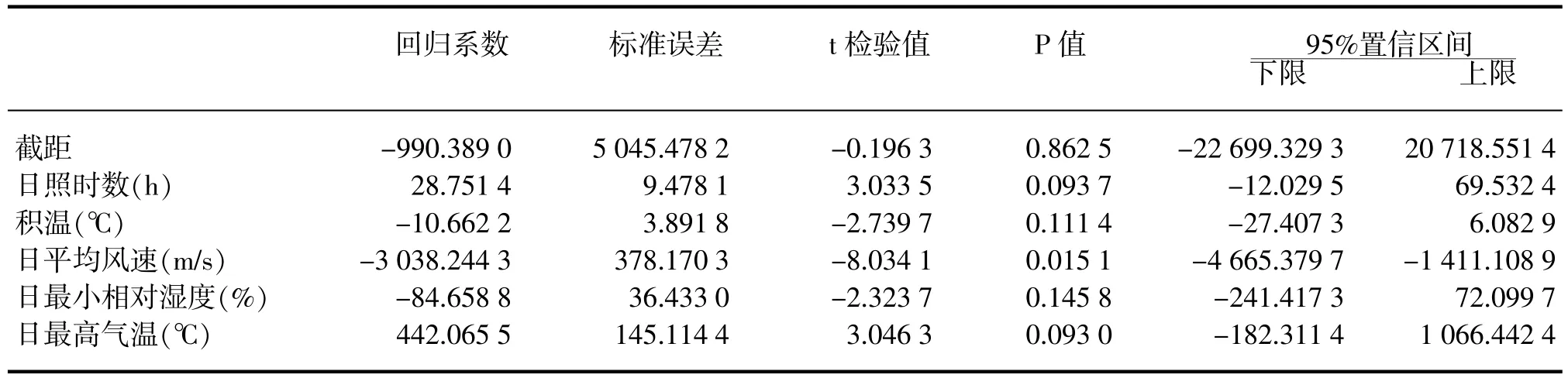

通过对冬小麦开花至成熟期间的日照时数、积温、日平均风速、日最小相对湿度和日最高气温进行多元回归分析,相关系数Multiple R为0.989 3,表明这些因子与产量之间高度正相关。复测定系数R Square为0.978 8,表明用这些自变量可解释因变量产量变差的98.88%。回归分析的参数见表4。

表4 主要回归参数

该案例中的Significance F(F显著性统计量)的P值为0.052 27,接近显著性水平0.05,该回归方程回归效果较显著。

根据回归参数表可估算出冬小麦产量与气象因子的回归方程为Y=-990.389+28.751 4X1-10.662 2X2-3 038.244 3X3-84.658 8X4+442.065 5X5,由此方程可以看出对产量影响最大的是日平均风速,其次是日最高气温,然后是日最小相对湿度,这与前人研究的小麦干热风结论基本一致。积温影响最小,日照时数次之。

7 结论与讨论

7.1 讨论

通过分析冬小麦开花至成熟期间积温、日最高气温、最小相对湿度和风速等气象因子与冬小麦产量的相关性,可以看出,日最高气温、最小相对湿度和风速对冬小麦籽粒形成和灌浆期影响较大,当多项不利因子叠加时影响更大,如2010年开花晚,高温日数最多,日最小相对湿度≤10%的累计日数最多,产量最低。冬小麦开花至乳熟、乳熟至成熟期间对日最高气温、最小相对湿度的要求不同[3]。

7.2 结论

开花至乳熟期间:(1)日最高气温≥31℃的日数越多,小麦的产量越低;乳熟至成熟期间日最高气温与产量呈正相关。(2)最小相对湿度≤25%的日数越多,冬小麦产量越低。(3)日平均风速越大,冬小麦产量越低。

本文结论可用于冬小麦生产气象服务,结合气象预报,提出合理建议,采取有效的田管措施减轻不利气象条件对小麦生产的影响,为小麦增产增收提供气象保障。

兵团棉花目标价格改革释放红利

自由交售、价补分离,种植户受益多

棉花在兵团经济中占有举足轻重的地位,棉花目标价格改革事关兵团经济发展,事关团场综合配套改革成果巩固。兵团相关部门充分运用改革思维,谋划和着力推进棉花目标价格改革工作,出台了《2018年兵团棉花目标价格改革工作实施方案》(以下简称《方案》)。《方案》注重创新推动棉花目标价格改革,着力解决制约兵团棉花产业发展的体制机制问题。

兵团发改委价格处相关负责人介绍,与往年相比,2018年兵团棉花目标价格改革工作主要特点有两个,一是在全兵团范围内自由交售,二是价补分离。在全兵团范围内自由交售,即棉花种植户将籽棉交售至兵团范围内任何一家经公示的加工企业,均可领取补贴。销售价格在籽棉交售时一次性结算,完全由市场决定,不再包含国家目标价格补贴;棉花目标价格补贴由财政部门统一发放,补贴标准由兵团根据国家核定的棉花产量及中央财政补贴资金等统一确定。

2018年兵团棉花目标价格改革,主要是在保障棉花种植户利益的前提下,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,价格形成完全由市场决定,以促进产业上下游协调发展,主要内容有三点:一是政府不干预市场价格,企业按市场价格收购,有利于激发市场活力,提高国内农产品市场竞争力;二是将政府对生产者的补贴方式由包含在价格中的“暗补”变为直接支付的“明补”,让棉花种植户明明白白得到补贴,有利于减少中间环节,提高补贴效率;三是充分发挥市场调节生产结构的作用,有利于使效率高、竞争力强的生产者脱颖而出,提高农业生产组织化、规模化水平,激励农业技术进步,控制生产成本。

(《兵团日报》)