原来他是这样的徐渭

2018-12-20王菁菁

王菁菁

他的作品,喷涌、直抒胸臆,似是横空出世;他的为人,癫狂,多疑,杀妻之举令人错愕……

在中国传统书画史上,能用乖张、佯狂乃至偏执这类词语来形容的艺术家不在少数;然而,生前落寞,故去多年才被人“后知后觉”,并且给予“里程碑”式评价的大家却并不多,徐渭就是其中的一位。

尤其是近几年来,随着传统文化普及热的升温,徐文长(即徐渭)这个名字正逐渐被越来越多的藏家、艺术爱好者们所知晓。不过,对比起唐寅、文征明、董其昌这样的市场热门,徐渭又是小众的。这种小众自然与他的存世作品本身很少有关,但更多恐怕还是出于某种反差与纠结:他的大寫意喷涌、澎湃,那种开天辟地的气势让观者情不自禁地想要跪拜;可他的为人,敏感、多疑、癫狂,尤其是杀妻的那段历史,简直令人惊愕。

这大概都拜他“错乱”的人生所赐。

去年8月,一场名为“青藤白阳”的书画艺术展览在南京博物院上演,因73件(套)精品全面展示了“青藤白阳”书画艺术的面貌与发展源流而轰动一时。“青藤”是“青藤居士”徐渭,“白阳”即“白阳山人”陈淳,这也是在数百年后的现代社会中两人的艺术首次“同台”,对于那些有着极大艺术好奇心的粉丝们而言,无疑是难能可贵的。

当下,“博物馆热”风头正劲。看多了“家喻户晓”,越来越多的观众燃起了对传统文化更深层次的探究渴望,不断挖掘之前“养在深闺”的馆藏精品也被文博机构普遍视作“要务”之一。而本期《中国收藏》杂志独家专访的嘉宾,正是“青藤白阳”书画展的策展人、南京博物院艺术研究所副所长庞鸥。据悉,像举办这样的大展,南博通常都要花上两年的准备时间。试想,在700来个日日夜夜中,以作品为桥梁来不断与画那端的作者进行跨时空的“对话”,庞鸥必然对徐渭有着不同于一般的认知。

“读画的本质是读人。”他说。

《中国收藏》:南博有44万件藏品,如此丰富的馆藏,为什么偏偏想到要以“青藤白阳”为主题来做大展?

庞鸥:南博的18件镇馆之宝,徐渭的《杂花图》卷就是之一;后来我去天津博物馆,又看到了陈淳的《罨画山图》卷,当时我就认为,这是全世界已知的最好的两件“青藤白阳”的代表作,所以萌生出了办展的想法。

《中国收藏》:在两年的策展过程中,您对于徐渭是否又有了不同的认识?

庞鸥:这次展览除了南博外,还离不开天津博物馆、上海博物馆和苏州博物馆的协办。记得在筹备的过程中,我先把现在所能找到的“青藤白阳”的作品统统给找出来,小心地在单位的大桌子上一张张铺开,进行筛选和区别,这样才能把他们绘画作品在我心中的形象建立和丰满起来。

我本人是学艺术的,因此相比普通观众,对于徐渭我本身并不陌生。但正如你所问到的,一旦牵涉展览,对他的来龙去脉,不同时期的作品面貌、甄别鉴定……这样的经历确实是带给了我不少全新的、超越其他人的认识。

《中国收藏》:能给我们举例说明一下吗?

庞鸥:徐渭是绍兴人,陈淳是苏州人。相信在江南地区长大的像我这样的“70后”,小时候都看过类似《少年英雄徐文长》的动画片,听过与他有关的故事,给我们的感觉是徐渭就像“一休哥”,跟地主斗智斗勇。可是当你真正走进他的艺术,仔细去体会他的作品,不光是书画,还包括诗歌、戏曲等等,你会发现他不是狂放的、恃才的人,而是一个活生生的悲剧式的人物。

现在业界对于徐渭的评价,有一种说法是“中国的梵高”,其实我个人觉得不是很恰当。的确,这两人都有间歇性癫狂的表现。但如果你往深层次去了解,就能看到他们的“三观”根本不一样:梵高是一心想成为艺术家的,可徐渭从来没有把艺术家当成自己理想式的职业,他就是个普通的绍兴师爷,满心想做的是报效国家。他们走的是两条截然不同的人生路。

《中国收藏》:您刚才说徐渭是活生生的悲剧式人物,如何理解?

庞鸥:我认为徐渭的一生,是上天赋予了他绝世的才华,却不给他创造条件,这就是悲剧。你看他是少年天才,有着神童之誉,偏偏又是庶出;他的父兄早亡,自己入赘,不停地寄人篱下;他对于功名有着满心追求,却屡次科举不中……他去胡宗宪府上做幕僚,就是想抒发自己政治理想的体现。或许,在胡府的那四五年是他人生中最幸福的日子,但不料这段经历又是使他精神上受到巨大创伤的导火索,因为好景不长,严嵩倒台以及胡宗宪被牵连而自杀,徐渭担心自己会受到胡案的牵连,惶惶不可终日;好友将他解救出来,他又跟好友翻脸……他的人生总是充满了矛盾。

然而陈淳就是全然不同的人生了。陈淳是世家子弟,家藏米芾作品,他的朋友圈是吴门的名门望族和高官,他的老师是文征明,一拿起画笔就是被宠着的。陈淳跟朋友上街,吸引了无数小姑娘跑来偷看,那阵势跟我们现在的天王巨星出街差不多。但徐渭在当时是没有多少人喜欢的。

《中国收藏》:偏偏如此不同际遇的两个人,甚至不是生活在同一时期的人,却有了“青藤白阳”的组合,而且“青藤”还在“白阳”之前。

庞鸥:对。“青藤”为什么排在“白阳”之前,我认为是因为徐渭的艺术是多方面支撑的,他在戏曲史上有一定的地位,对于诗歌、音乐甚至军事都有一定的建树,他本人对于自己的艺术评价,画都是排在最末的,可见这是一种立体的艺术人生。

正是因为成长经历让徐渭的个性特别突出,延伸到他的绘画艺术上,最明显的感觉就是他打破了人们对于当时文入画娓娓道来的印象,会让人发觉,哦,原来文入画还可以直抒胸臆,表达各式各样的不满足,由此一来,中国画能承载的元素就更多了。

我想,“青藤白阳”在花鸟写意上的地位是无人能取代的。正因为他俩打开了这一扇窗,才会有后来清代的“四王”、“四僧”、八大山人、扬州八怪……再接着走这条路,是今天我们能看到的当代中国画……“青藤白阳”自然有着开拓者和“里程碑”式的意义。

并且我认为,对于大写意的拓展,徐渭高于陈淳。陈淳更多是出游林下的放任不羁,他的抒发是流淌式的。但徐渭是喷涌式的,作品中往往会有种难以企及,那些在中国传统文人书画经典中“偶然”出现的东西,在徐渭这里能常常遇见。综上种种,所以才会有“青藤”居前、“白阳”在后。

《中国收藏》:这种“偶然”又怎样理解?

庞鸥:比如王羲之写《兰亭序》,出游的时候情感勃发,越写越激动;还有颜真卿的《祭侄文稿》,那种悲愤的情绪不能自已;再如黄公望画《富村山居图》,历时八年,他带着画笔,每至一处见到会心之处就记录下来……假如让他们在情动过后再回家静心创作,就不会有这些經典了,这就是我指的“偶然”。

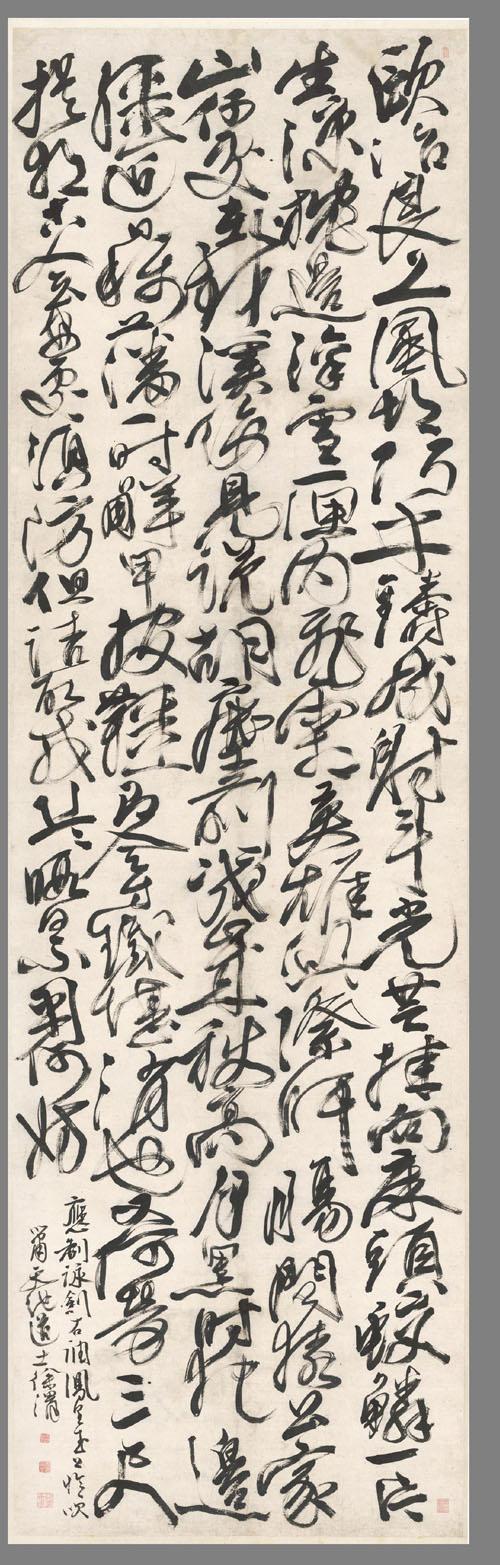

徐渭的作品中就有这种“偶然”。比如南博的这幅《杂花图》卷。学习传统书法绘画的人都知道,笔墨技法、构图要素往往会有一定“套路”,就是你要遵循的东西。但看这幅作品,你看不到古人,也看不到来者,没有传统和套路,惟一见到的就是这幅画横空出世了,创造了一个很“偶然”的艺术高度,这是很奇妙的。

《中国收藏》:如此会有观众是否能看懂的问题举个或许不太恰当的比喻,就像早前黄宾虹的画,虽然到达了一定艺术高度,但也有人觉得不喜欢、看不懂。

庞鸥:你说到人们对于黄宾虹的“看不懂”,跟徐渭不一样。黄宾虹是那种学究式的、慢慢磨练出的,他的艺术风格和地位并不是一下子确立的,而是耗尽一生,建立在本体语言高超、成熟的基础上。但徐渭是一种开天辟地,他用情绪去操纵手中的笔,你想学也不知道要从何学起。

当然,做这次展览时我也考虑到了这个问题,所以做了导览文字,我希望观众能多去了解徐渭这个人。“画如其人”,你想看懂他的作品,必须先了解人的本身。

《中国收藏》:对于藏家们来说,鉴定是非常关心的一个方面,对此您有哪些建议?

庞鸥:人们对于徐渭艺术的接受过程,首先是认为他是剧作家,因为过去戏剧演出是喜闻乐见的大众娱乐方式,他作的文词好,受到当年“大众媒体”的关注,进而就引起了主流文人圈的关注。由此,主流的文人阶层又开始对他的书法产生兴趣,比如文征明就视徐渭的书法作品为宝。直到清代康熙年间,他的绘画才为主流所接受。

值得一提的是,这一时期是造假画的高峰期,关于徐渭作品的造假,在彼时甚至有“赝作之鼎”的说法。又加上他本人在世时绘画作品就不多,所以流传至今的作品更少。目前全国的文博机构收藏的徐渭作品不到百件,所以后世对于徐渭作品的争议很多,衡量是否为徐渭作品的标准争议也非常大,直至今天都没有建立一个比较具体、完善的鉴定准则,因为实在是见得太少了。

不过我认为,徐邦达先生曾经的断论是我们必须要把握的原则,非常透彻精辟。徐老的大意是:徐渭的作品要有狂纵的风格,但狂纵的风格面貌并未徐渭所独有。

其实,徐渭的狂纵是非常节制与合理的,它始终处于一个临界点上,这是艺术最吸引入的地方。比如仇英的作品,画得精工富丽,但恰恰就是那样一个临界点,少一分则不雅,多一份则俗。徐渭也是如此,他用笔飞舞,笔底却是明珠。反过来看出现在市面上的一些赝品,要么装腔作势,要么狂得泛滥无度。真正出自徐渭的书法是在继承传统后的一种努力摆脱,可以写得密不透风,有自我的腔调与姿态,现代感十足;他笔下的人物寥寥几笔就勾勒出到位的形象,如此无法而法,不是像仿冒者一样恨不得要把纸给戳破就可以做到的。

也许有人会认为,上面说到的这些鉴定的区别,更多还是要从一种感悟、神韵层面去理解和掌握,尤其对于新人门的藏家、艺术爱好者来说,可能仍会有些摸不着头脑。因此我还是建议大家,一定要更多去了解这位艺术家,他的背景、经历以及“三观”等等,这样再去看作品,可能就会豁然开朗。