基于CiteSpace的城市群生态安全研究发展态势分析

2018-12-20施生旭童佩珊

施生旭,童佩珊

1 福建农林大学公共管理学院,福州 350002 2 厦门大学公共事务学院,厦门 361005

随着城市化进程,城市群作为新型城镇化的重要载体,极大促进了地区经济与社会等的快速发展,但绿色环境、饮用水与食物、空气质量等生态安全问题日益显现。现今,传统的省域经济与行政区经济正不断向城市群经济过渡,截至2018年2月底,国家先后批复京津冀、长三角、珠三角等七大城市群,“城市群经济”效应得以形成,伴随不断产生的城市群生态安全问题引发了学者们的广泛关注。国外学者关于城市群生态安全研究可以追溯至20世纪40年代,国内学者关于城市群的研究开始于20世纪80年代,其研究主要体现在城市群相关概念界定、城市群形成动力机制、城市群发展效率测度等方向与内容。早期“生态安全”研究常以城市为研究对象,测度地区生物、环境、资源安全状况等。城市群生态安全是基于城市化发展进程、城市群集聚效应与日渐突出的生态安全问题演化而来的新兴研究方向,具有复杂性与学科交叉性等。近年来,京津冀、长三角、珠三角等城市群的发展取得了较好的经济效益,学者对区域城市群生态安全方面研究呈现了显著增长的趋势。因此,对城市群生态安全研究成果展开阶段性的研究梳理,识别城市群生态安全研究的理论及知识聚类,探究国内外研究的前沿热点与演进脉络,有利于完善城市群生态安全研究的理论研究,为城市群生态安全的持续研究,及新的研究方向与角度的开拓等提供借鉴或思考。

本文基于2003—2017年CNKI(China National Knowledge Infrastructure,中国知识基础设施工程)核心论文数据库与WOS(Web of Science,科学网)数据库中的文献源,运用文献数据可视化的应用软件CiteSpace,结合图形学、信息科学等学科理论与计量学引文、共线分析等研究方法,以可视化图谱方式展现城市群生态安全领域的现状与发展脉络。立足于多元时空的动态视角,对城市群生态安全相关研究文献进行图谱分析,对城市群生态安全的学科基础、研究核心及研究热点前沿等进行归纳,阐述城市群生态安全研究的演化路径与发展态势。

1 数据来源与总体情况分析

1.1 数据来源

本文基于城市群生态安全研究视角,样本选取于CNKI核心论文数据库与WOS数据库中的文献源。由于CNKI中数据来源期刊众多,且层次不一,为了更有质量的归纳与反应城市群生态安全研究进展,将期刊范围缩小至北大核心期刊与南大CSSCI来源期刊,以“关键词or篇名=*城市群*生态安全*or*生态*”,时间选取为2003—2017年,精确检索结果453个;对检索结果中会议征稿、卷首语、个人学术成果介绍进行整理、删除,对重复文献进行筛选,最终确定434篇相关文献。同时,由于在WOS中输入Metropolis ecological security检索相关文献,结果显示为2,因此选用模糊词汇,通过WOS高级搜索将其设定为TS=(“urban OR city”) AND TS=(“ecological security” OR “environment security”);Time Expand=2003—2017,经过筛选,最终确定211篇相关文献。

1.2 研究方法

随着信息技术的不断发展与创新,大数据分析软件被广泛应用至学科研究领域。常见的数据分析软件有文献索引分析(HistSite)[1]、数据关系挖掘(PaperLens)[2]、社会网络分析(NetDraw)与可视化工具(Ucinet)[3]等。而CiteSpace可视化计量分析软件[4]结合了社会网络分析、关联规则分析、聚类分析等方法,侧重于探析学科研究的主题演变趋势、研究前沿热点与其相关理论之间的关系,以及不同时期研究热点之间的内在联系。国内外诸多学者运用该软件针对学科研究前沿文献进行梳理分析,如Synnestvedt M B[5]用于研究医学信息学领域发展进程;张波[6]对国际生态学发展态势进行回顾分析,秦晓楠等[7]对国内生态安全研究进行知识图谱分析等。本文以城市群生态安全的645篇文献数据作为研究对象,基于CiteSpaceⅢ计量分析软件对其进行挖掘,对城市群生态安全研究领域的知识基础、前沿热点、演化路径、发展态势等进行归纳与分析,为未来研究提供借鉴与思考。

1.3 发文量与学科分布分析

图1 CNKI和WOS数据库中城市群生态安全发文量 Fig.1 The number of published papers on ecological security in urban agglomerations in CNKI and WOS databaseCNKI:中国知识基础设施工程,China National Knowledge Infrastructure;WOS:科学网,Web of Science

本文对国内外城市群生态安全的研究文献共计645篇,图1中显示国内外2003—2017年相关文献的分布情况。总体来看,国内外关于城市群生态安全研究文献数量整体呈上升态势,研究体系构建稳步推进,研究论文年浮动变化率约12%;但是整体发文数量相对较少,国内发文数量高于国外发文数量。2004、2009与2017等3个年份是国内学者关于城市群生态安全研究成果的小高峰,2008—2009年的发文量增幅58.9%,呈显著增长,2009—2017年呈波动式增长;2013年是国外学者关于城市群生态安全研究的高频年份,2009—2010年国外发文量增幅55%,2013—2014年降幅60%,2014年后呈直线式上升,整体上涨幅不定。2015年至2018年2月,国家先后批复了七大城市群,各大城市群呈现规模型发展趋势。近年来,国内城市群发展规划不断提出建立城市群发展协调机制,城市群中生态安全状况受到各界的广泛关注。基于国家政策的制定与实施,未来几年国内关于城市群生态安全研究将会出现一个至高点,学者们的研究成果数量也会呈现不断上升态势。

国外学者关于城市群生态安全发文量相对较低,基于已有文献,对其学科属性进行聚类,结果如表1与图2所示。

表1 WOS数据库中城市群生态环境安全学科频次

图2 WOS数据库中城市群生态安全学科分布图Fig.2 The subject distribution of urban agglomeration ecological security in WOS database

表1中展现了WOS数据库中关于城市群生态安全学科出现频率,其中环境科学&生态学与工程学占比最高,分别为28.4%与20.04%;此外,该研究还涉及涵盖计算机科学、地质学土木和材料科学等学科,优势在于城市群生态安全研究所涉科目较为丰富,不局限于环境、生态学类;不足之处在于所分布学科中心度较低、各学科的交叉性不足。早在1926年R.S. Woodworth使用了跨学科(interdisciplinary)一词,跨学科是进行的涉及两个或两个以上学科的交叉研究[8];杨永福[9]等认为交叉学科研究有助于补充单一学科的局限性。具体而言,地理科学弥补研究过程中微观要素动态变化问题,趋向于自然要素的变化;公共管理学科的引入反应出城市群发展过程中制度与技术缺陷;计算机科学进行仿真模拟实验有助于构建出新城市群发展初期的雏形,具有预测性作用等。因此,未来城市群生态安全涉及多学科交叉研究是科研行为中较为适用的行为模式之一。

1.4 作者发文量与作者共被引分析

国内外学者关于城市群生态安全发文量、共被引聚类结果如表2、表3所示。从表2 CNKI与WOS数据库中作者发文数量可知,CNKI数据库中检索出频次最高的为任志远,被引10次,被引次数最高的文献是陕西省生态安全及空间差异定量分析,其中被引用次数排列前三的均是涉及价值测评的文献;可见有关生态安全的研究,学者们侧重于构建评价模型进行定量测度。在CNKI与WOS数据库中发文数量排名中,靠前的作者均是国内学者。从表3的WOS数据库中关于城市群生态安全作者共被引频率聚类结果可知,Costanza R是被引频次最高的作者,有1名中国学者排名在高被引学者第二位,有12名中国学者在排名前20位中,本研究在WOS数据库中检索时发现国外学者较少提到城市群这一概念,更多提的是都市圈概念;同时有关生态安全概念也较少提及,但是以生态系统安全研究较多,如食物安全、水资源安全等。由此可见,不同国情与面临的困境不同,致使学者们研究宏微观方向有所不同,但从期刊发文体现来看,国内外学者均认为当前城市生态环境问题是极具重要的研究议题,并致力于不断突破中。

表2 作者发文数量一览表

表3 WOS数据库中城市群生态安全作者共被引频次表

1.5 各国家发文量与期刊共被引分析

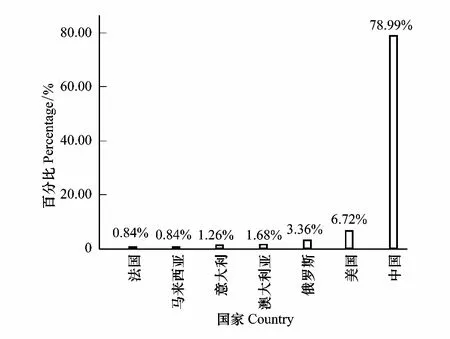

图3 各国发文频次图Fig.3 The frequency of published papers in each country

CNKI数据库作者发文所属国家聚类结果以中国为主,因而不对其进行国家聚类分析。在WOS数据库中,时间区域选择2003—2017年,Node Type设置为“Country”,阈值设置为Top100%,选择Pathfinder算法,最后得到20个节点、14条连线的国家合作图谱。从聚类结果看,发文最多的是中国达到188篇,其他国家发文均相对较低。将各国发文结果进行归类统计,如图3显示,其中中国占比78.99%,USA与RUSSIA占比6.72%与3.36%,其余国家总计比重不足10%。针对WOS数据库中各国期刊共被引(如图4所示),时间区域选取2003—2017年,Node Type设置“cited journal”,top 50,MST精简网络算法,共出现节点387,连线487条。由表4结果可知,期刊共被引频次最高的是“Landscape Urban Plan”,共被引达到51次,该期刊涉及方向是环境科学与生态学,影响因子为4.563。国内刊物“Chinese J APPL ECOLO(应用生态学报)”被引达到24,排名在第7位,影响因子为2.166,可见国内生态刊物在国际上具有一定影响力。从期刊共被引结果可知,有15个期刊与生态、环境相关,其中SCIENCE与NATURE分别被引26次与20次;地理科学、管理学等方向期刊被引频率较低。关于城市群生态安全的研究成果发布在环境科学类期刊上居多,其他期刊对此收录相对较少,由此反映城市群生态安全研究的重要文献主要体现了环境资源安全、生态安全等方面,也体现了城市群生态安全建设与经济发展相互协调发展的重要性。随着国家、公众等越来越重视与认识到生态安全治理的重要性,国内外学者将生态安全作为城市群建设与治理的重要内容与落脚点。

图4 期刊共被引图谱Fig.4 The total number of periodicals citation

2 研究热点与趋势文献计量分析

2.1 文献共被引频率分析

研究者们通过CNKI、WOS等数据进行主题检索获取文献并予以引用,被引用的文章称为被引文献,被引文献的第一作者称被引作者,被引用的频次很高的论文或机构称为“高被引作者或机构”。高频被引文献通常为该学科的知识基础来源,高被引作者或机构在其所研究的领域里具有较大及深远的影响力,其研究成果对该学科领域的发展做出了较大作用与贡献。在CiteSpace软件可视化分析具体操作中,文献时间区间选择2003—2017年,Node Type选择“Cited reference”,阈值设置为Top 100 per slice,选取最小生成树(MST)算法精简网络,最后得到1043个节点、1000条连线的文献共被引,年轮的厚度与该年的文献被引频次成正比,WOS数据库中城市群生态安全文献共被引高频次情况如表5显示。

结果显示,位居最前列是国内学者Gong JZ与Li YF,来源期刊是Ecological Modelling;排名前十位被引文献中,有6篇文献来源期刊是生态环境类,3篇文献来源于城市规划类,1篇文献来源于海洋管理。国内城市群生态安全高频引用文献具体内容如下:Gong JZ[10]认为城市生态安全的变化对城市生态环境的维护和改善具有重要意义,并以广州市生态安全评价的初步空间数据为基础,建立了基于元胞自动机的生态安全预测模型;Li YF[11]认为在生态网络理论中,网络产生的效率与复原力是网络结构中基本互补属性,网络中各因素间的平衡对于生态系统的长期可持续性至关重要。根据CNKI数据库显示,国内学者对城市群生态安全研究推陈出新,如黄国和等[12]提出了珠三角城市群生态安全保障技术体系;王祥荣等[13]则以长三角城市群为例进行生态安全保障关键技术研究与集成示范;杨天荣[14]运用GIS与RS技术并基于最小累积阻力模型构建了区域生态安全格局,从而进行生态安全空间结构优化与布局;胡志仁[15]从资源、环境、人口、经济与社会角度对珠三角城市群生态安全进行评价与预测分析;刘菁华等[16]以京津冀城市群为例,认为城市群中极增长作用一定程度上破坏了区域生态系统安全,因此科学预测具有前瞻性。

表4 各国期刊共被引一览表

表5 WOS数据库中城市群生态安全文献共被引频次表

2.2 高频关键词共现分析

关键词发生频率反应出一段时间研究主题的前沿热点及整个关键词在共现网络中的核心力度,即关键词中心度。本文依照中心度对共现网络分析中的关键词进行排序(表6),从而总结各时期城市群生态安全的研究热点主题。总体来看,2003—2009年间国内生态安全作为研究主题呈现出较高的中心度。具体上,2003年国内学者研究的相关关键词数量最多,包括生态安全、可持续发展、城市群、指标体系及区域生态安全,体现学者对生态安全研究逐渐转为微观、特性的区域及城市群生态安全研究,评价研究作为其研究范式之一;2004—2006年研究关键词包括生态安全评价、土地资源、生态承载力、土地生态安全、生态环境与生态足迹,学者们关于生态安全研究侧重于环境资源、环境承载力研究,研究重点转向生态资源要素研究;2008—2009年研究关键词主要包括长株潭城市群、生态安全格局、土地生态,城市群生态安全逐渐向宏观方向转变。

表6 关键词频次及中心度一览表

从研究成果来看,国内关于城市群生态安全的研究在2003年处于起步阶段,生态安全内涵、可持续发展、区域生态安全等研究领域是该阶段生态安全研究的主要内容。其中“生态安全”关键词的四周共现网络节点密集,中心度最强,是整个研究领域的核心节点,也是研究热点;“区域生态安全”、“可持续发展”、“指标体系”等关键词体现出生态安全研究的思路与方向。基于网络共现聚类结果显示,2004—2006年间城市群生态安全相关研究发展处于快速发展期,出现了较多关键词数目,产生了多样化的研究主题及复合的研究网络,并具有相对均衡的中心度。这一时期,其研究主题主要集中在“生态安全评价”与“土地生态安全”与“生态足迹”等特色的生态类型进行研究与评价。2007—2009年间,城市群生态安全研究进入稳定发展期,城市群生态安全的研究成果文献出现一些模糊词频,如长株潭城市群等。城市群生态安全评价研究中,“生态安全评价”与“指标体系”等呈现出较高的中心度,“PSR模型”成为生态安全系统评价的主要方法;“可持续发展”与“生态承载力”等是城市群生态安全的评价指标,“生态文明”是城市群生态安全起步发展的背景。2010年后,城市群生态安全研究还未出现具体关键词频。

相较于国内,国外关于城市群生态安全研究起步于2003年,但该年份研究文献稀少,主频关键词是Security(安全),2003—2007年WOS数据库中关于城市群生态安全置于短暂停滞期,2007年出现“GI”(Glycemic Index),该词所指构建相应的安全评价指标体系。2008—2013年是WOS数据库中关于城市群生态安全研究的发展阶段,其中,2009年中心词频是“Ecological security”(生态安全),2008年“China”(中国)与“City”(城市)是其研究的主要对象。2010年出现的中心词频“Urbanization”(城市化)、“Land use change”(陆地使用变化)及“Landscape”(景观),可见2010年出现少量有关城市集群的土地用地及景观研究。2012—2013年间出现的中心词频“Model”(模型)与“Pattern”(模式)是城市群生态安全研究的主要思路。2014—2017年WOS数据库中关于城市群生态安全研究成果较少,进程较缓慢。

2.3 关键词聚类分析

图5 CNKI数据库中城市群生态安全关键词聚类图 Fig.5 The urban agglomeration ecological security keyword clustering in CNKI database

国内关键词聚类如图5、表7所示,国内城市群生态安全研究取得了较大的发展,关于城市群生态安全研究涉及了多学科、理论基础与主题多样化,逐渐形成较为一致的研究理念。具体来看,国内城市群生态安全研究领域形成了较为完整的研究网络,主要体现在表现研究发展脉络的共引线与研究基础的关键节点文献等方面,但理论基础与研究体系框架尚不足,前沿分支较少。#0聚类“生态安全”研究是该研究领域最早达到阈值的聚类团,开始于2003年,关键年份出现在2010年,聚类大小113,聚类效率0.958,其中包括绿洲、产业发展、全球化、人居环境科学、中国犯罪学六大关键词。#1聚类是“生态足迹”在2009—2013年被引用次数较多,节点与其他相关研究有着密集的连结线,呈现聚类中心性高的特征,形成了具有较强凝聚力的研究网络。该阶段扩展了生态安全概念的认知,多运用环境库兹涅茨曲线研究生态环境与经济增长之间的协同性;通过构建综合评价模型测算生态足迹、生态承载力与可持续发展之间的关系。具体关键词包括基尼系数、重心模型、最优规模、人均水资源生态承载力与平衡性。#2聚类是“城市群”,关键词包括生态环境、长江三角洲,研究主题与产业结构调整相关。随着生态建设的不断推进,中国产业结构面临优化与升级,因此学者立足生态视角研究城市群产业结构优化调整文献较丰富。#8聚类中耦合协调度、沿海城市、城市空间管制是高频词汇,学者们基于DPSIR模型构建城市生态环境评价指标或基于耦合度模型测算城镇经济发展与生态环境之间的协调关系。#3、#4聚类结果分别是“土地安全”与“土地生态安全”,关键词有长株潭城市群、安全评价、评价方法,关于土地生态安全的研究以综述为主要形式。#5、6聚类结果分别是“生态安全评价”与“生态效率”,其中包括土地资源、层次分析法、旅游生态安全与长江中游城市群。#7是“生态安全格局”,#18聚类是“城市生态安全格局”,可见时隔五年,生态安全格局研究得以细化,其关键词体现了安全格局、生物多样性与关中城市群,相较于其他研究主题,#18、#11聚类较为新颖,聚类效率均高于0.8,是城市群生态安全的研究热点。#11聚类结果是生态系统服务,关键词频是保护生物多样性、外来入侵物种、国土空间。《地球生命力报告2012》指出自然环境与生物物种的重要性,维系生物多样性、生态系统服务与人类的共存关系利于人类社会的可持续发展。

表7 关键词聚类一览表

图6 WOS数据库中城市群生态安全关键词聚类图Fig.6 The urban agglomeration ecological security keyword clustering in WOS database

国外关键词聚类如图6、表7所示,国外研究起源早于国内。国外城市群生态安全研究网络较为离散,关键词中心度低。国外城市群生态安全研究最早出现的聚类词频是#16“生态”,发生于2003—2007年,研究中心关键词包括天气、空气污染,其节点中心性不强,周边连接线稀疏,后续相关研究较少。处于关键年份2012年的聚类词频有#3 5 8 14,分别是植物、环境保护、质量与逻辑回归。其中#3内含的关键词有城市遥感与算法,#5包含关键词有PSR、湿地、省会与生态安全,#8包含有水环境质量、社区等,#14内含评价方法。2012年出现的四个关键词聚类具有一定的相关性,该阶段注重对环境的探讨研究、包括自然环境中的植物、水、生物等微观生态系统,以城市或农村中环境质量为调研对象。#2、4、0、7、9、17均为2013年出现的聚类词频,分别是决策支持、框架、生态环境、生态安全模式、水环境质量、压力—响应模式。#2中具体包含森林、合理化发展,#4中有仿真预测、地理学加权回归,#0中含驱动因素与城市扩张,#7中含城市景观联系,#9中主要侧重于生态安全评价,#17包括可使用土地与综合评价方法。综上提到的聚类词频中,定量模型占据较大比重,具体研究学科偏向于环境科学。可见,WOS数据库中高频关键词所属的文章以构建数量模型为主要范式,通过测量探究地区生态安全状况。2015年出现的聚类词仅有#6与13,所指“污染”与“增长”,研究题材较为新颖,聚类效率分别是0.966与0.942。#6所含的关键词有策略与生态恢复,#13包含的关键词是城市增长与安全用地规划。从2015年始,以“环境污染第三方治理”为代表的治理恢复产业兴起,生态恢复有助于保障区域生态安全与可持续发展,生态恢复的关键在于提高生态恢复功能,即增强生态产品能力建立科学决策机制等。随着经济增长与城市人口的快速集聚,城市扩张效应显著,快速的城镇化对生态环境与资源集约带来了挑战。因此,合理规划城市增长边界,以质量增长代替效率增长是城市转型发展的关键。国内外研究成果体现了“生态优先”原则,广泛应用“精明增长”方式,对城市空间进行科学管理,提升城市内部空间绩效。

2.4 主题演化对比分析

通过对文献主题词或关键词进行突变词分析,来探索目前在城市群研究领域的研究趋势及研究的新兴领域,基于CiteSpace软件中Time Zone功能找寻突发性词汇来反映该领域的研究方向。某个聚类所包含的突发节点越多,该领域就越活跃或是研究的新兴趋势。

从表8中关于CNKI与WOS数据库城市群生态安全突变词可见,国内外关于其研究的突变词数量均较少;相比而言,国内突变词数量高于国外。基于前文中国外关于城市群生态安全研究数量较少问题分析来看,国内出现突变词数量有理可依,而从自身情况来看,15年间仅出现五个突变词,说明国内学者关于城市群生态安全问题研究视角相对比较集中。从突变词强度来看,国内城市群生态安全突变词强度最高为“可持续发展”,频率强度为6.9936,产生于2003年,结束于2005年,发生周期十分短。其次为“生态安全”,突现频率仅次于可持续发展,频率达6.109,产生于2003年,结束于2008年。2014—2017年高频词是PSR模型,PSR模型是经济联合与发展组织(OCED)和联合国环境发展署(UNEP)构建出的压力—状态—响应模型,多运用于构建可持续发展评价指标体系,其频率为3.5546。广义的生态安全是人类生存条件或生态系统所达到的一种状态,它是一种动态的概念,包括区域生态安全与城市生态安全等角度;2003—2006年突现词是区域生态安全,频率为3.101。最后,出现频率最低是土壤资源,频次为2.9301,开始于2006年,结束于2008年。城市耕地生态安全与农业生态安全逐渐成为城市群生态安全的研究热点;城市生态安全格局是城市群生态安全领域高度系统化的研究前沿。相比而言,国外研究起源早于国内,但突现词频单一,未突破已有的研究范式。国外关于城市群生态安全研究的高频词仅有Model(模型),频率为3.0894,开始于2014年,结束于2017年;可见国外学者们擅于通过相关模型测算城市群生态安全系统中各要素的安全系数,从而了解其安全状况。近15年间,国外学者对其相关研究进入了停滞期,最早数据追踪至1996年,研究对象主要是针对发展中国家及处于贫困和边缘化的地区或国家。具体来看,WOS数据库收录城市群生态安全文献多来源于国内学者,被引学者与被引文献以国内学者及其成果居多,但在论文被引比重上,国外学者占据相当的优势。2008—2010年间词频共现以中国、城市化及安全为主;Dust(污染)与Growth(增长)是国外城市群生态安全高频研究热点。

表8 CNKI和WOS数据库中突变词表

3 研究结论与发展态势

本文利用信息可视化软件CiteSpaceⅢ,通过作者发文量、发文量与作者共被引网络、各国发文量与期刊共被引网络分析、文献与高频关键词共被引网络分析、及关键词聚类分析等,绘制出2003—2017年国内外城市群生态安全的研究主题及其主题演化路径。研究发现国内外城市群生态安全研究具有如下结论。

总体来看,15年来城市群生态安全研究逐渐将城市生态系统格局与城市生态演化过程相结合进行分析与评价,不断关注社会、经济等维度对生态系统的影响。城市群生态系统评价成为架构城市群生态安全关键词聚类网络、研究主题演化路径的重要核心。整体上,国内外城市群生态安全研究趋势从早期的生态安全转向区域生态安全,现趋向于区域生态安全格局构建。然而不足之处在于,首先是研究视角不够新颖,较少立足于内部机理研究,未能把握城市群生态安全的来源、演进及发展趋势等;其次是现有研究多是“拿来主义”,缺乏与城市群生态安全的系统性、城市群的特征等相结合,简单的把城市生态安全的相关观点套用在城市群生态安全研究;第三,研究前沿缺乏多层次探索,虽然注重外部框架构建,但是忽视内部基本生态要素的安全性;最后,研究学科范式与理论视角局限,研究方法集中于概念辨析等理论探讨或实验及实证分析,如只立足于某城市进行生态安全测度。

综上,现有的国内外城市群生态安全缺乏研究领域的拓展与延伸,对城市群生态安全没有成型的概念界定,研究节点缺乏连续性与可持续性。随着城市化进程加剧,城市群构建大势所趋,传统城市的“先污染后治理”发展模式已不符合城市群的可持续发展,把握城市群外部生态安全格局与内部生态系统安全性则显了十分重要。狭义上的生态系统安全是指生态系统完整性和健康的整体水平反映,广义上的生态系统安全是指避免因为资源环境的缺乏与承载力降低等影响到经济社会的可持续发展,甚至引发社会动荡等问题。生态安全格局是一种空间格局,也称生态安全框架,城市群生态安全格局非常强调城市群所在区域可持续发展的稳定性;不同城市群由于所在区域地理位置、经济发展水平与状态、社会文化理念、环境资源优势以及技术等各类因素的不同,在设计城市群发展战略规划时需要重点与整体性考虑城市群生态安全格局。因此,立足于多角度、通过多方式记录和研究城市群空间格局变化情况与生态演绎过程是避免信息不对称的方式之一。要素是构成系统的基本组成部分,系统对要素起到决定与支配作用,要素与系统二者之间互相影响。生态系统中的空气、水、土等绿色资源环境和食物等基本要素,其安全与稳定作用于生态系统的循环发展,生态系统的安全与完整性对这些要素的安全起到保障作用。城市群生态系统中各要素决定了生态系统的属性,并建构了城市群生态安全格局,城市群生态安全格局保证系统中各要素的稳定与持续发展。城市群通过整合城市中各类优势资源,实现地区经济、社会及生态等效益最大化。关于如何保障城市群生态安全问题,本研究认为在城市群起步发展阶段平衡生态治理与经济发展的关系,保持生态关系的平衡尤为重要。

因此,如何充分发挥城市群的“极”增长作用,同时维持自然系统稳定安全与改善区域生态脆弱性,未来城市群生态发展研究存在以下几个途径。其一,以区域整体视角,摈弃以往城市生态安全的局限性,展开城市群多维度研究,强化城市群生态安全理论基础研究,立足于多学科、多角度研究如何实现人与生态的平衡发展及复合人工生态系统的建构等。其二,当前已构建的城市群有长三角城市群、珠三角城市群等,应从外部结构与内部资源配置等角度对以成型城市群进行解剖分析,在构建其他城市群时,注重内部机理与外部制度的作用性。第三,应将数字治理与大数据引入维护城市群生态安全之中,城市群生态安全网络化治理将成为未来研究的一个重要方向。从经验来看,足以构建为城市群的城市一般具有共性与互补性。城市中的环境与资源要素是城市的各个分支,缺一不可,城市中生态安全是保障城市群得以持续发展的关键,会出现城市群的原因是由于城市发展不足以实现高质量、高效益且可持续性的稳定发展。城市与城市的联合在一定程度上足以解决单一的城市发展困境,然而城市群在未来发展中也会面临城市发展过程中的历史问题,因此防患于未然,做好城市群的评价与预测、掌控城市群的资源量与消耗量、从宏观格局上把握城市群的构建格局,从微观上把握城市群内部各城市相同及不同要素间的关系。优先解决城市群中发展与治理之间的关系,追求经济发展与生态的平衡与协调是未来各大城市群发展中普通需要完成的任务。同时,关于城市群生态安全研究回归城市群生态安全的本原性也十分重要,构建系统评价指标是维护安全的关键,评价城市群生态安全状况一方面可以通过RS、GIS等进行遥感动态监测;另一方面也可以结合评价指标体系的构建,进行各指标的静态测度。总之,城市群生态安全离不开城市生态安全,整体与部分相互依存、相辅相成。