基于土地利用/覆被变化的荒漠绿洲碳储量动态评估

2018-12-19孔君洽苏永中付志德

孔君洽, 杨 荣,*, 苏永中,付志德

1 中国科学院西北生态环境资源研究院,临泽内陆河流域综合研究站, 兰州 730000 2 中国科学院大学, 北京 100049 3 国家林业局甘肃濒危动物保护中心, 武威 733000

人类活动对气候变化的影响是当前生态环境面临的紧迫挑战之一,土地利用/覆被变化(Land Use and Cover Changes,LUCC)作为人类活动影响气候变化最直接的表现形式,其对陆地生态系统碳循环的影响已成为当前气候变化研究领域的重要内容[1- 3]。LUCC可以通过改变生态系统的结构和功能来影响生态系统碳循环过程[4],同时土地覆被变化过程中往往伴随着大量的碳交换,影响着陆地生态系统的碳储存和释放[5- 6]。据IPCC报告[7],LUCC每年导致的碳排放量为1.5×109t,已成为仅次于化石燃料燃烧的第二大温室气体排放源,同时IPCC报告也指出LUCC是导致陆地生态系统碳储存的主要因素。研究发现,近年来中国LUCC导致碳储量每年约增加0.24×109—0.61×109t,其中频繁的农林活动对碳收支产生的影响不容忽视[8]。然而在区域碳收支的估算中,LUCC仍是估算区域生态系统碳储存和释放的最大不确定因素[9]。因此,精确评估LUCC对陆地生态系统碳收支的影响,寻求更为合理的土地利用方式及管理,对平衡区域碳收支状况和理解人类活动对生态环境的影响具有重要意义。

在探究区域气候变化和人类活动对环境的影响过程中,对土地利用生态效应的研究逐渐深入,有关LUCC对陆地生态系统碳收支影响的研究也日趋增加[4]。在研究区域方面,国外学者通常关注大洲或国家层面[10- 11]的LUCC对碳收支的影响,如Houghton等[10]结合历史土地利用变化数据与陆地碳循环模型计算美国陆地生态系统碳收支变化,Hirsch等[11]对巴西亚马逊地区森林干扰和森林恢复两类主要土地利用变化造成的碳储量变化进行研究。我国学者更多关注流域、省域[12- 13]及乡村、农林交错带、喀斯特地区、黄土丘陵区[14- 17]等典型生态区LUCC的碳储存与碳释放变化特征;如魏文佳等[12]对比研究太湖流域和呼伦湖流域所有土地利用类型的碳库变化,揣小伟等[13]以江苏省为研究对象综合考虑整个生态系统来探讨LUCC对植被和土壤碳储量的影响。在研究方法方面,一些学者采用经验统计模型、IPCC清算法[12]、遥感模型[18]以及TEM、LPJ等[19- 20]生态系统过程模型来探讨LUCC对碳收支的影响。Houghton等[10,21- 24]根据不同生态系统和不同的地理区设定固定参数建立的“薄记”(Bookkeeping)模型为最常见的经验统计模型,该模型经过多年修正完善不仅被广泛应用于美国[10]、中国[25]、中亚[26]等大尺度区域,也对具有独特地理环境特征的典型区域研究最为行之有效。除上述基于不同区域和方法的研究外,还有一些研究着重探讨不同的土地利用类型的转换对植被或者土壤碳储量的影响,如Guo等[27]揭示草地和原始森林转变为人工林及农田后土壤碳储量的变化特征。虽然此类研究从不同角度探讨了LUCC对陆地生态系统碳收支的影响,但有关干旱半干旱区LUCC对碳收支影响的研究较为缺乏,对支撑干旱半旱区的独特地理单元荒漠绿洲的研究更是为之甚少,这限制了全面理解生态系统碳循环过程的多样性。

自20世纪50年代以来,中国西北干旱区持续的绿洲农业土地开发使土地覆被发生了显著变化[28]。以河西走廊中段临泽荒漠绿洲为例,在过去35年流域水土资源开发致使绿洲面积增加了近1.5倍[29],这种在干旱气候条件下以荒漠为基质,依托水分条件发育的独特绿洲景观,迭加了自然植被生态体系与人工生态体系,其植被和土壤碳密度状况有别于其他地区[30]。因此,本研究选择河西走廊中段荒漠绿洲区临泽县,结合土地利用和植被、土壤碳密度数据,基于Bookkeeping模型研究干旱荒漠绿洲区LUCC对碳储量的影响,在客观评估区域碳储量状况的基础上,以期理解荒漠绿洲生态系统LUCC对区域碳循环的响应机制,为区域合理的土地利用管理和决策提供参考依据,有利于荒漠绿洲区甚至干旱区的稳定可持续发展。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区为河西走廊中段临泽县(99°51′—100°30′E,38°57′—39°42′N),隶属于甘肃省张掖市,总面积为2679 km2(图1)。该区为典型的荒漠绿洲过渡带,内部以绿洲为主,绿洲外围分布着大面积的荒漠和戈壁。本区为典型的温带大陆性荒漠气候,年平均气温为7.7℃,多年平均降水量为118 mm,年平均潜在蒸散量达2390 mm,无霜期165 d。主要地带性土壤类型为灰棕漠土和灰钙土,绿洲北部边缘由于与巴丹吉林沙漠南缘相接,长期受到风沙侵袭,形成非地带性的沙质土;近几十年来开垦的绿洲农田通过不同形式的田间管理,形成了灌淤旱耕人为土。林地以人工林地和河岸树林为主,主要树种为小叶杨、红柳、沙枣、梭梭等;荒漠戈壁植被稀少,以红砂、泡泡刺、猪毛菜、碱蓬等为主;耕地以种植玉米、小麦为主。

1.2 数据来源

1.2.1 土地利用/覆被变化数据

以TM、ETM为数据源,经过几何校正、辐射校正、影像增强和图像裁剪等预处理,基于ENVI遥感图像处理软件目视解译出1987、1996、2005和2016年4期土地利用/覆被变化数据,经精度评价Kappa系数分别为73.78%、79.88%、80.46%和82.86%。在便于碳储量计算的前提下,根据中国科学院土地利用覆盖分类体系整合不同等级土地利用分类信息,将研究区分为林地、耕地、水体、裸地及裸岩、居民及建设用地、荒漠草地、盐碱地和沙地8种土地利用类型,其中高覆盖草地、灌木林地归为林地。最后利用Arcgis 10.0计算出1987—1996年、1996—2005年和2005—2016年土地利用转移矩阵获取土地利用转移面积数据。

1.2.2 土壤与植被碳密度数据

本研究中植被和土壤碳密度数据采用实地采样和文献获取相结合的方法,参考文献的研究区均为临泽荒漠绿洲区(表1)。对实地采样的土壤数据,每种土地利用类型采用环刀法按样方取0—20 cm土样测定土壤容重,同时将风干后的土壤样本过筛后重铬酸钾外加热法测土壤有机碳含量。其中土壤有机碳密度(g/m2)计算方法如下:

Cd=0.58×C×h×ρ×103

式中,常数0.58为土壤有机质转换成土壤有机碳的转换系数;C为样品土壤有机质含量(g/kg);h品土壤有机质含量为土层厚度(h=0.2 m);ρ为土壤容重(g/cm3)。

表1 不同土地覆被类型植被和土壤碳密度

#该文献提供的植被碳密度只代表地上部分,利用根冠比计算植被碳密度[36];*该文献提供的生物量采样0.43的转化系数转化为植被碳密度

对实地采样的植被数据,乔木生物量的获取采用IPCC森林生物量估算法[37- 38],灌木和草本按样方取样后清洗干净阴干后测定鲜重,烘干至恒重记录其生物量干重;乔木、灌木、草本分别采取0.520、0.445、0.327碳含量转换系数[39]转化为碳密度。本文林地、草地植被碳密度取二者平均值。

1.3 研究方法

本研究应用Bookkeeping模型计算LUCC导致的碳储量变化量,模型定义的主要土地利用变化(干扰)包括:开垦耕地和牧场、弃耕、木材采伐、造林及转变种植。Bookkeeping模型计算的碳储量变化量ΔC可以用如下公式表达:

式中,N为研究年限;T表示碳密度达到稳定时所需要的时间;ΔSOCt为第t年土壤碳储量变化量;ΔVCt为第t年植被碳储量变化量。

1)研究时段内第t年LUCC导致的土壤碳储量变化量

式中,i,j表示土地利用/覆被类型;m表示土地利用/覆被类型;总数n表示第n年,0≤n≤t;Ai,j,n表示第n年土地利用/覆被类型i向j转换的面积,SDi,j,t表示土地利用/覆被类型i向j转换后在第t年的土壤碳密度变化速率,表示如下:

SDi,j,t=(SDi,j,t2-SDi,j,t1)/(t2-t1)

式中,SDi,j,t2、SDi,j,t1为土地利用/覆被类型i向j转换后在t2和t1不同生长或恢复阶段的土壤碳密度,t1≤t≤t2。

2)研究时段内第t年LUCC导致的植被碳储量变化量

ΔVCt=ΔVC原地-ΔVC移走

式中,ΔVC原地为第t年留在原地的植被碳储量变化量;ΔVC移走为第t年移走的植被碳储量变化量。

式中,VDi,j,t表示土地利用/覆被类型i向j转换后在第t年的植被碳密度变化速率:

VDi,j,t=(VDi,j,t2-VDi,j,t1)/(t2-t1)

式中,VDi,j,t2,VDi,j,t1为土地利用/覆被类型i向j转换后在t2和t1两个不同生长或恢复阶段的植被碳密度,t1≤t≤t2。

式中,VDi表示土地利用/覆被变化i的植被碳密度,ak表示xk年氧化速率的植被碳储量占总碳储量的比例;本文假设其利用方式仅为焚烧薪柴,且氧化速率为1年。综上,Bookkeeping所需参数如表2。

表2 Bookkeeping模型参数

2 结果与分析

2.1 研究区近30年土地利用/覆被变化特征

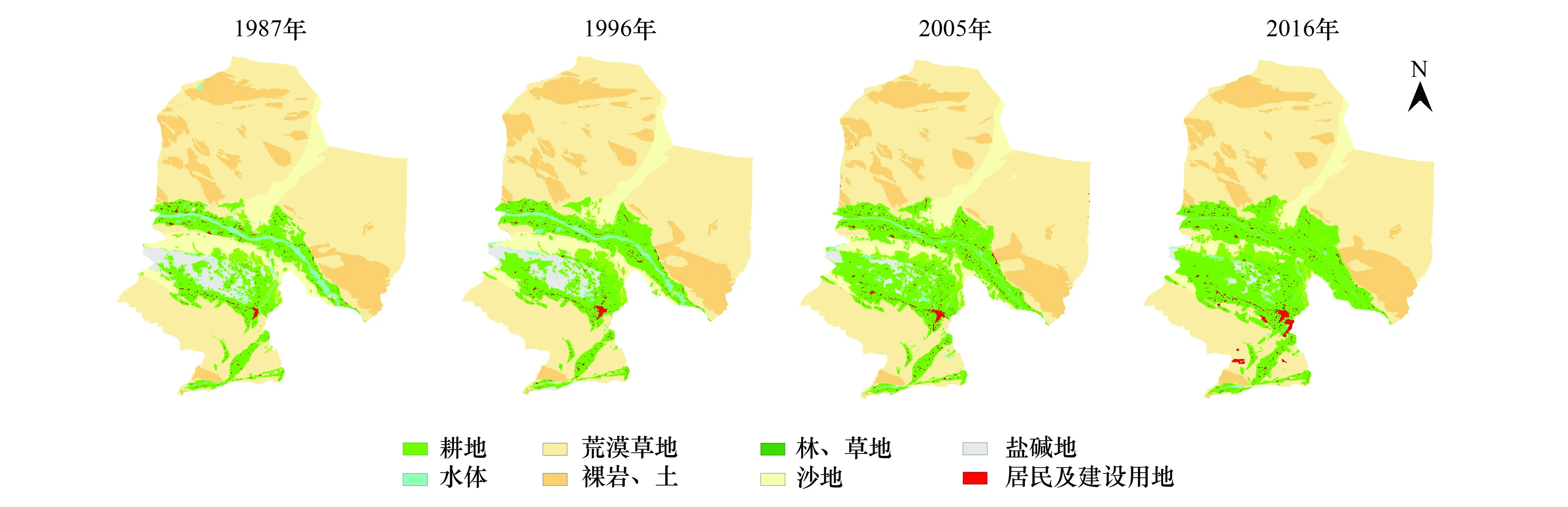

研究区土地利用类型以荒漠草地、耕地、裸土裸岩和沙地为主,占研究区土地面积的90%以上,水体、居民及建设用地和林地仅占4%左右。在1987—2016年的30年间,耕地、林地和居民及建设用地面积呈增加趋势,分别增加269.42、17.04 km2和15.49 km2,增幅分别为75%、46.5%和90.2%,其中耕地增加面积最多,但增幅最高的为居民及建设用地,其次为耕地;沙地、盐碱地、荒漠草地及水体呈减少趋势,面积分别减少114.59、94.41、63.23 km2和36.47 km2,减幅分别为46.2%、73.9%、5.5%和67.8%,其中沙地减少面积最多,但减幅最高的为盐碱地,其次为水体和沙地,荒漠草地占研究区面积比重最大但减幅最小(图2,表3)。

对比研究区不同时段土地利用/覆被变化规律,结果表明:1987—1996年是区域内水土资源开发的初期,居民及建设用地和耕地小幅扩张,增幅分别为23.4%、17.5%,其他土地利用/覆被类型的变化不明显。1996—2005年是区域水土资源大规模开发的时段,虽然沙地、荒漠草地及林地变化不明显,甚至较上时段变幅有所减小,但该时段耕地面积增加和水体面积减少最显著,变幅分别达23.3%、40.1%,盐碱地与居民及建设用地的变幅也达到3个研究时段内最大,变幅分别达54.6%、27.7%。2005—2016年区域水土资源开发较上个时段有所减缓,耕地和水体面积变动逐渐放缓,林地、沙地和荒漠草地较前两个时段的变动明显,变幅分别为54.84%、34.5%和3.6%。

表3 不同时期各土地利用类型变化面积与幅度

图2 研究区1987—2016年土地利用变化空间格局Fig.2 Spatial pattern of the land use in study area from 1987 to 2016

2.2 研究区近30年耕地变化动态

总体来看,1987—2016年的30年间,耕地面积增加了269.38 km2,其中耕地开垦总面积为372.57 km2,主要来源于盐碱地,其次为荒漠草地、沙地及林地,四类来源开垦为耕地的面积占耕地开垦总面积的78%;耕地转变为其他土地利用类型的面积为103.19 km2,主要转变为居民及建设用地、荒漠草地和盐碱地,转变为三者的面积占耕地转变为其他土地利用类型面积的66%(图3)。

耕地开垦的不同来源占耕地开垦总面积的比重存在差异。沙地和荒漠草地开垦为耕地的面积占耕地开垦总面积的比重呈现先降低后升高的趋势,但沙地开垦为耕地所占比重在1987—1996年达到最高,荒漠草地开垦为耕地所占比重在2005—2016年达到最高,二者占比分别为25%和34.5%。盐碱地开垦为耕地的面积占耕地开垦总面积的比重呈现出先升高后降低的趋势,在1996—2005年间达到最高34.4%。3个时段内林地开垦为耕地的面积占耕地开垦总面积的比重较小且变化不大,与盐碱地相似,在1996—2005年占比达到最高8.6%。

耕地转变后的不同去向占耕地转变为其他土地覆被类型总面积的比重存在差异。耕地转变为居民及建设用地是耕地转变的主要方向,3个时段耕地转变为居民及建设用地的面积占耕地转变为其他土地覆被类型面积的比重为32.8%,占比在1996—2005年达到最高;耕地转变为盐碱地和荒漠草地所占比重分别为17.8%和15.4%,是耕地转变后的次要方向,二者占比分别在1987—1996年和1996—2005年达到最高。

图3 不同时期主要土地利用类型转变面积及占比Fig.3 Land use change area and proportion of different periods

2.3 土地利用/覆被变化对碳储量影响特征

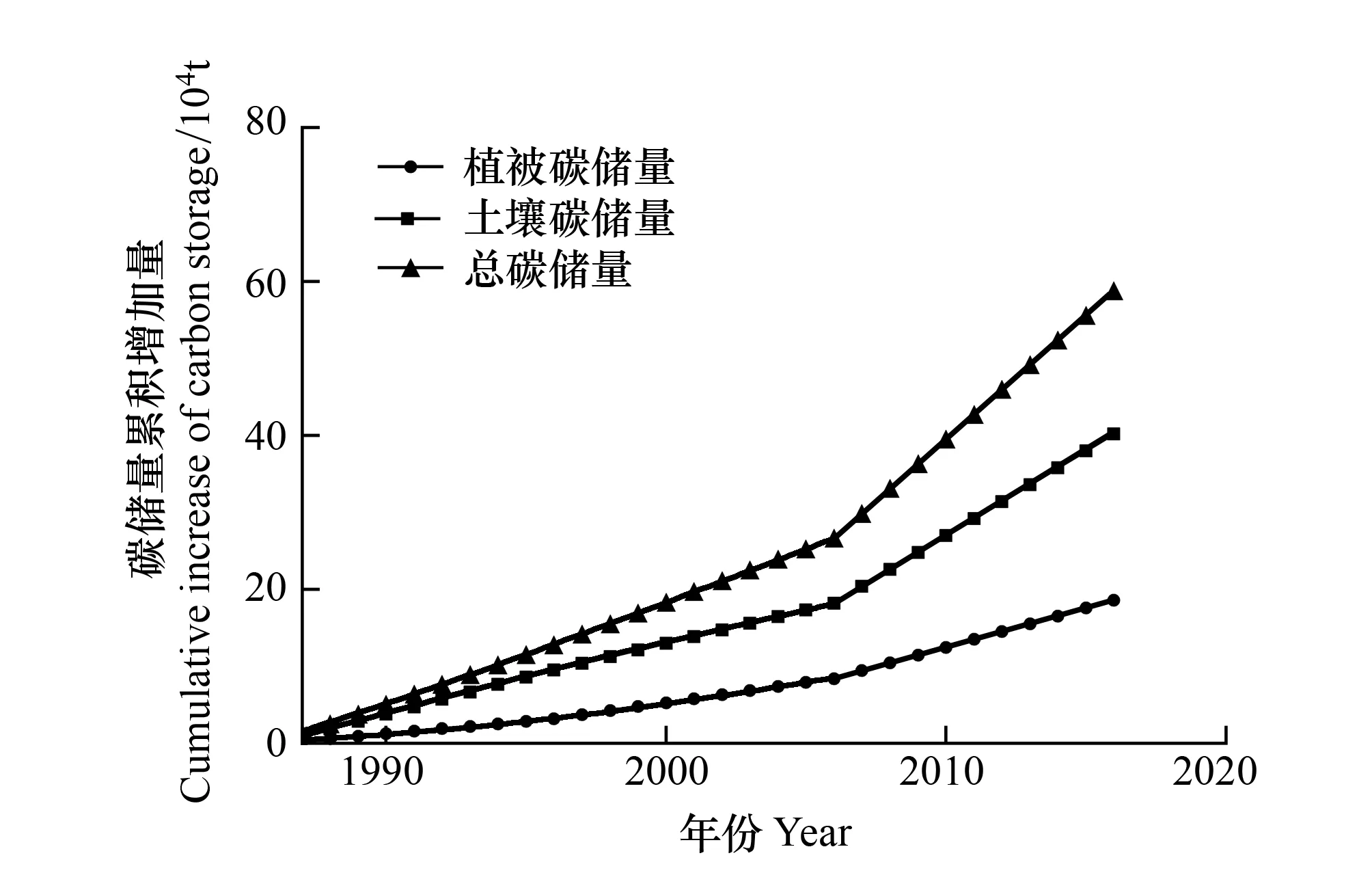

通过分析不同时段以及整个研究时段内各土地利用类型变化导致的植被、土壤及总碳储量变化量来探讨LUCC对研究区碳储量影响的动态特征。从各时段LUCC导致的碳储量变化量来看,除林地和裸地裸岩的变化导致碳储量略有减少外,其他土地利用类型变化均导致碳储量增加。其中耕地变化是碳储量增加的主要贡献者,在3个时段的增加量分别为1.12×105、1.37×105、2.42×105t,其次为沙地,在3个时段的增加量分别为7.25×104、5.31×104、1.72×105t;与沙地相似,荒漠草地变化导致碳储量的增加呈现出先减少后增加的趋势;林地变化在前两个时段导致碳储量变化不明显,2005—2016年是林地变化导致碳储量增加最多的时段,碳储量增加量为6.62×104t;而各时段裸地裸岩变化导致碳储量变化量均不大(表4)。

总体来看,1987—2016年30 年间LUCC导致的总碳储量增加量为5.89×105t,土壤与植被碳储量增加量分别为4.02×105、1.86×105t,二者分别占总碳储量增加量的68.3%和31.7%。其中1987—1996年间,土壤、植被和总碳储量增加量分别为9.59×104、3.23×104t和1.28×105t;1996—2005年土壤碳储量较上个时段减少了9.6%,植被和总碳储量增加量分别较上个时段增加了61.6%和8.2%;2005—2016年,土壤、植被及总碳储量增加量分别为2.20×105、1.02×105t和3.22×105t,该时段是整个研究时段内土壤、植被及总碳储量增加量最多的时段(图4)。

表4 不同时期各土地利用类型碳储量变化/(104t)

因各土地利用类型的转换是相互的,总碳储量变化是各土地利用类型碳储量变化之和的1/2

图4 碳储量累积变化量Fig.4 Cumulative change of carbon storage

2.4 耕地变化对碳储量的影响特征

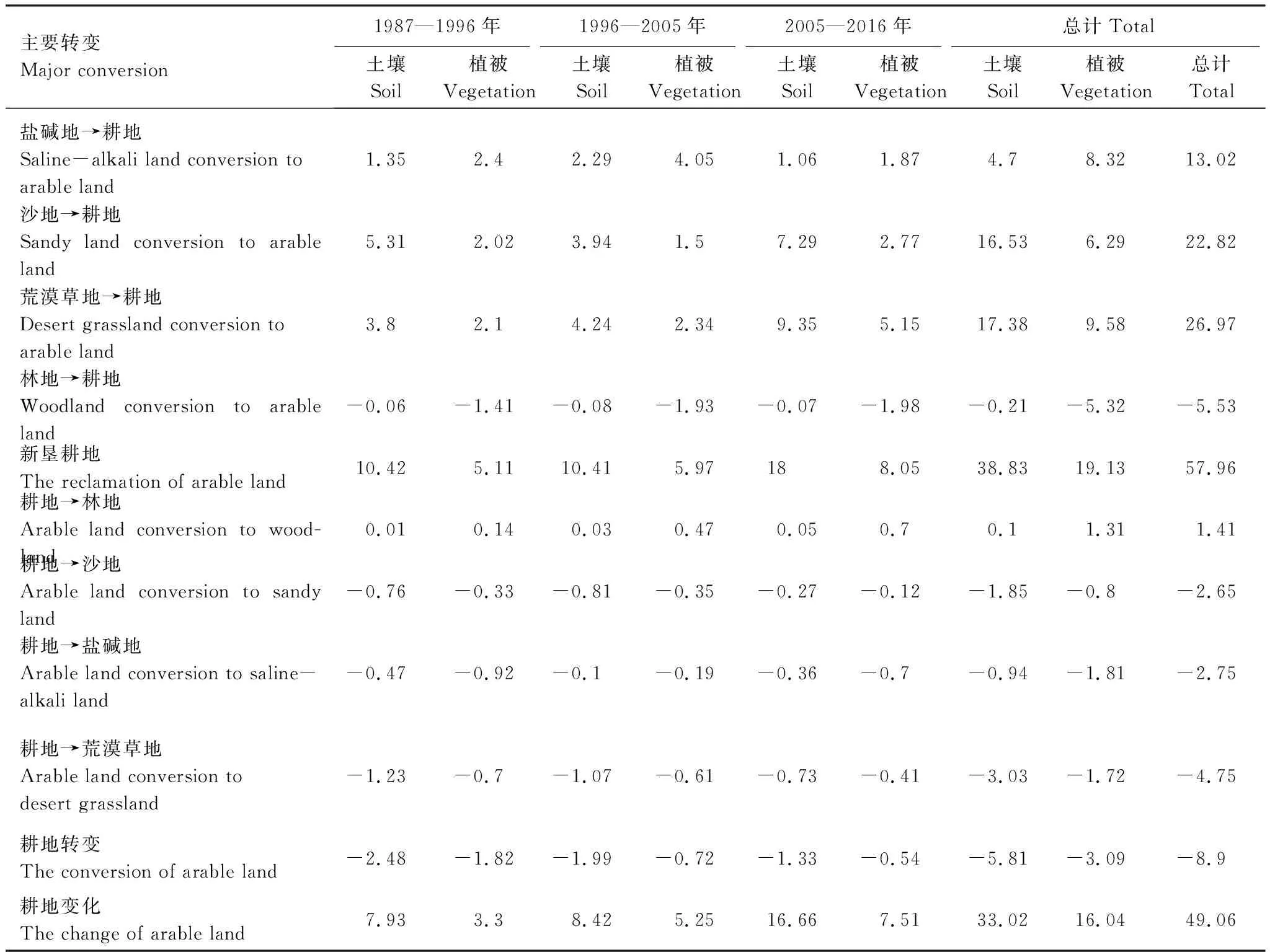

30年间研究区耕地变化使碳储量增加4.9×105t,土壤碳储量增加3.3×105t,植被碳储量增加1.6×105t,其中耕地变化是研究区碳储量增加的主要贡献者(表5)。本研究重点关注耕地开垦和与之相反的耕地转变为其他土地覆被类型对碳储量的影响,其中耕地开垦对碳储量的影响主要表现在沙地、荒漠草地、盐碱地和林地开垦为耕地引起的碳储量变化,耕地转变为其他土地覆被类型对碳储量的影响主要表现在与耕地开垦相反的转变引起的碳储量变化。

在耕地开垦情形下,30 年间耕地开垦使碳储量增加5.8×105t,其中土壤碳储量增加3.9×105t,植被碳储量增加1.9×105t。主要土地利用类型开垦为耕地对碳储量的影响存在差异:荒漠草地、沙地和盐碱地开垦为耕地碳储量呈增加趋势,林地开垦为耕地碳储量呈减少趋势。荒漠草地开垦为耕地是研究区耕地开垦情形下对碳储量影响最大的土地利用变化,30 年间由荒漠草地开垦引起的碳储量增加量为2.7×105t,约占耕地开垦总碳储量增加量的46.5%;沙地开垦为耕地引起的碳储量增加量为2.3×105t,与荒漠草地开垦相似,由二者开垦引起的土壤碳储量增加量大于植被碳储量的增加量,2005—2016年是二者开垦为耕地碳储量增加最多的时段;盐碱地开垦为耕地引起碳储量增加量为1.3×105t,土壤碳储量增加量小于植被碳储量的增加量,其中1996—2005年是其开垦为耕地碳储量增加最多的时段。与上面3种土地利用类型变化不同的是,研究时段内林地开垦为耕地碳储量呈减少趋势,碳储量减少5.5×104t,其中植被碳储量减少5.3×104t,土壤碳储量减少量仅为植被碳储量减少量的3.9%(表5)。

在耕地转变为其他土地覆被类型的情形下,30 年间耕地转变为其他土地覆被类型导致碳储量减少8.9×104t,其中土壤碳储量减少5.8×104t,植被碳储量减少3.1×104t。耕地转变为不同土地利用类型对碳储量的影响存在差异:耕地转变为荒漠草地、盐碱地和沙地碳储量呈减少趋势,而转变为林地碳储量呈增加趋势,其中耕地转变为荒漠草地是研究区耕地转变为其他土地覆被类型下对碳储量影响最大的土地利用变化方式,30年间由耕地转变为荒漠草地的碳储量减少量为4.8 ×104t,耕地转变为盐碱地和沙地引起的碳储量减少量分别为2.8×104、2.7×104t,而耕地转变为林地碳储量增加量为1.4×104t(表5)。

表5 耕地变化碳储量累积变化量/104t

3 讨论

1987—2016年的30年间,临泽荒漠绿洲区土地开发大致分为两个阶段:20世纪80年代中后期至2006年土地大面积开垦和绿洲不断扩张的第一阶段,2006年后土地开发放缓和绿洲扩张减缓的第二阶段。其主要原因可能为:80年代中期至2002年间,省内移民(即两西移民)带来的人口增加促使耕地需求增大,“日元贷款”项目治理了大面积的盐碱地并营造了防风固沙带,在稳定老绿洲的基础上,使绿洲进一步向外扩张;2002—2006年,制种玉米的普及使农民获得更多的经济效益,人们不断开荒以扩大耕地面积,加之生态移民政策的影响也使绿洲水土开发力度加大。2006年以后,“黑河分水”和“三禁政策”的实施,开荒受到了一定的限制,水土开发力度逐渐减缓。贯穿整个时段,机械化程度的不断加深、绿洲渠系及其配套工程建设的不断完善等为耕地面积的扩大创造了有利的条件,在一定程度上进一步促进了绿洲水土资源的开发[40]。因此,30 a研究区耕地面积增加了269.38 km2,表现出稳定增加态势,绿洲逐渐由内部向外部扩张(图2)。

在干旱半干旱区,土地利用方式的转变已被证明是增加区域碳储存的重要方式[41],本项研究表明,研究区沙地、荒漠草地、盐碱地、林地和耕地变化均导致碳储量增加,其中耕地变化是碳储量增加的主要贡献者。就耕地变化对土壤碳储量的影响而言,土壤碳库及其动态主要取决于土壤中碳(植物残体)的输入与流失(有机质的分解)之间的平衡,LUCC会改变进入土壤中的植物残体量,并影响土壤有机碳的分解损失量,打破了土壤有机碳的平衡,使土壤碳密度发生改变[42-43];同时适当的施肥措施、覆盖耕作管理、种植方式等农田管理措施对土壤碳库的影响也不容忽视[44]。就耕地变化对植被碳储量的影响而言,LUCC会导致植被碳的转移,一部分植被碳以枯枝落叶的形式留在原地,进入土壤转化为土壤有机碳,另一部分植被碳以不同的方式被利用移走,最终进入大气;在不同土地利类型与耕地转变过程中,遗留生物量、移走生物量利用方式、氧化速率及转变后系统生物量恢复所需时间不同,会造成转换后植被碳密度发生改变。受不同土地利用转移面积和土壤与植被碳密度差异的影响,不同土地利用类型开垦为耕地对碳储量的影响存在差异。沙地开垦为耕地10年后土壤碳储量增加量为5.31×104t,开垦为耕地30年后土壤碳储量累积增加1.65×105t,即沙地开垦为灌溉农田后土壤表现出巨大的固碳潜力,开垦不同年限的土壤有机碳养分有明显的积累,与一些研究结果一致;如Li等[45]在河西走廊高台绿洲的研究表明,沙地开垦为灌溉农田10年后,土壤有机碳贮量显著增加;苏永中等[44,46]在临泽绿洲的研究表明,沙地开垦为灌溉农田的40年后土壤有机碳含量增加了6.4倍,但沙地土壤向可持续耕作土壤的演化至少需要50年,要实现土地可持续利用和生产力的持续提高,须采取提升土壤肥力水平的农田管理措施。研究表明,干旱区沙地土壤开垦为灌溉农田后,增施有机肥、秸秆覆盖还田、种植多年生苜蓿或苜蓿插入轮作体系是培肥地力的有效农田管理措施[43]。荒漠草地是西北干旱区的主导性土地利用类型,是绿洲土地开发的目标和后备,土地开发导致原始荒漠草地转变为农田,农作物取代荒漠植被,改变了荒漠生态系统较为封闭的碳循环模式[47]。本研究结果表明,荒漠草地开垦为耕地碳储量增加量为2.70×105t,占耕地开垦总碳储增加量的46.5%,而王渊刚等[47]基于相似荒漠绿洲研究区的玛纳斯河流域的估算结果为54.3%。存在差异的主要原因可能为:一方面不同的土地利用类型的划分导致荒漠草地类型界定上存在差异;另一方面,土壤和植被碳密度是直接影响土壤和植被碳储量的主要因素,本研究中荒漠草地植被和土壤碳密度远小于玛纳斯河流域。王渊刚等采用公开发表文献中的数据获取植被和土壤碳密度数据,而本文采用的植被和土壤碳密度数据来自于同一研究区基于实地采样的748个数据,较前者更为准确。

本研究在利用Bookkeeping模型探讨LUCC对碳储量的影响时,研究结果的不确定性主要源于模型所需参数、土地利用变化数据和碳密度数据的误差[48]。首先,模型所用参数是根据不同的地区和不同的生态系统设置的[21- 22],具体参数的选取可能与实际自然条件不相符合,参数选取时应当更多地参考研究区域的自然特征。其次,本研究默认土地利用变化为匀速变化,且各土地利用/覆被类型的土壤和植被碳密度是依据某一固定年份获取的,若需准确定量评估研究区LUCC对碳储量的影响,需要对土地利用类型转变后土壤和植被碳密度进行长时间序列的跟踪监测,同时将高精度遥感数据和统计资料相结合提取逐年土地覆被变化数据,将有助于提高估算精度保证估算的可靠性。另外,考虑到居民及建设用地、水域与耕地相互转换的面积相对较小,并且其变化对碳密度的影响机制尚不清楚,本研究没有考虑水域、居民及建设用地与耕地的相互转换对区域碳收支的影响,这些问题都有待于随水域、居民及建设用地变化对碳收支影响机理认识的深入而逐步得到解决。最后,鉴于LUCC对表层土壤碳密度影响最为显著,本文以0—20 cm取样深度的土壤碳密度来估算土壤碳储量,同时碳密度数据的不同来源和计算方法可能会导致碳储量估算不够精确,因此,可针对不同的土地覆被类型,实地采样获取碳密度数据以提高估算精度。

水资源是制约干旱区土地资源开发利用和农林牧业发展的主要自然因素,水资源的多寡将直接影响绿洲的面积和稳定[49- 50]。研究区地处黑河流域中游区域,灌概水源以河水为主,所以黑河的消长从某种程度上决定了研究区绿洲土地利用的兴衰。30 a临泽绿洲研究区水体面积减少了36.47 km2,耕地转变为其他土地利用类型的面积103.19 km2,其中转变为盐碱地、荒漠草地的面积为18.38、15.56 km2,说明人类土地利用活动的扰动使得区域水资源状况急剧恶化,以致现有水资源状况无法承载已垦殖的耕地。虽然耕地在土地利用转变中表现出巨大的固碳潜力,但若超出区域水资源所能承载的限度无节制的开垦耕地,必然会造成土地盐碱化、荒漠化逆转、水土流失等生态环境问题。可见在干旱的临泽荒漠绿洲区,自然条件和人类活动共同驱动下的土地利用/覆被变化,对区域的可持续发展产生了影响。因此,从维持区域生态平衡的角度出发,重视对临泽荒漠绿洲区水土资源的合理开发与配置,对荒漠绿洲生态系统的稳定发展意义重大。

4 结论

在1987—2016年的30 年间,临泽荒漠绿洲的土地开发使耕地表现出稳定增加、绿洲逐渐由内向外扩张的态势,影响土地开发的因素主要包括自然因素和人文因素,其中以水资源为主的自然因素是决定绿洲土地开发的主导因素,人口增加、政策驱动、技术进步等人文因素则加剧了绿洲的土地开发。LUCC导致碳储量增加量为5.89×105t,其中耕地变化导致碳储量增加4.91×105t,是影响区域碳储量变化的主要因素。对耕地而言,主要土地利用类型与耕地的转换对碳储量的影响存在差异,使碳储量增加的转变分别是荒漠草地-耕地、沙地-耕地、盐碱地-耕地、耕地-林地,相反的转换则使碳储量减少;要实现耕地的可持续利用和生产力的持续提高,仍须采取必要的农田管理措施。由于河西走廊地区缺乏对荒漠绿洲生态系统土地利用碳收支的估算成果,因此,本研究有利于进一步深化人类活动对荒漠绿洲生态系统影响的认识。