新生代农民工返乡意愿与返乡性质影响因素比较分析

2018-12-19迟旭

迟旭

(南京农业大学 公共管理学院,江苏 南京 210095)

随着党的十九大报告中乡村振兴战略的提出,农村迎来历史性的发展机遇,如何引导农民工返乡成为新时代“三农”问题的重点之一。已有学者研究了农民工的返乡性质,重点研究了农民工主动返乡[1],主要集中在农民工返乡创业。主动返乡的农民工有着更强的适应性,被动返乡的农民工的适应过程呈现出阶段性和反复性[2]。返乡意愿是农民工返乡的原因和驱动力。以“推拉理论”分析人口流动,当流入地的“推力”大于流出地的“拉力”时,决策主体便会做出迁回流出地的被动决策,反之同理。据此可将返乡意愿划分为被动型与主动型。本文以就业、社会、经济、家庭、个体5个维度分析新生代农民工返乡意愿与返乡性质,不仅可以进一步丰富农民工问题的相关研究,还可以为相关部门制定政策提供基础性资料。

1 实证分析

1.1 理论模型及假说

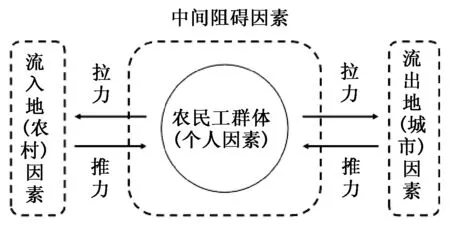

已有研究多以“推拉理论”来探讨新生代农民工返乡意愿的决策机制,认为导致农民工迁移的主要因素有以下4项:基于农村的“拉力”、基于城市的“推力”、中间阻碍、个人因素(图1)。在此基础上,研究引入了新家庭迁移理论与生命周期理论,为农民工返乡决策的影响因素增加了解释力。

图1 推拉理论作用机制

1.2 数据来源

本研究所使用的数据来自2017年7月笔者对江苏省南京市、常州市、苏州市、无锡市4地的调研数据。

江苏省农民工监测调查资料显示,2015年江苏省农民工务工人数为1 807.3万人,占同期全国农民工务工总数的6.5%,其中超过40%的外出务工农民工为新生代农民工。本次调研主要采取配额抽样形式,共回收有效问卷397份。

1.3 研究方法

本研究通过SPSS22.0软件构建Binary Logistic模型回归分析,采用比较分析法,将相同解释变量对于不同被解释变量的模型回归系数进行比较,以分析农民工不同性质返乡决策做出的原因。

1.4 样本基本信息

397份有效问卷中,有228份样本具有返乡意愿,占到总体的58.9%。由于本文着重研究具有返乡意愿农民工的返乡意愿性质,因此筛选出这228份样本采用Spearman秩相关系数进行深入统计与分析。

基本变量定义。性别女性记0,男性记1。婚姻状况未婚记0,已婚记1,其他(离异、丧偶)记2。受教育程度未上学记0,小学记1,初中记2,高中/技校/中专记3,大专记4,本科及以上记5。健康状况健康记0,一般记1,体弱记2。意愿性质主动型记0,被动型记1。

具有返乡意愿样本的交叉分析见表1。研究发现,产生主动返乡意愿的男性占样本的62.1%,远高于女性。原因在于男性农民工在劳动能力、经济条件方面普遍高于女性。婚姻状况与返乡意愿类型的相关性略低于性别因素。未婚、已婚农民工具有主动返乡意愿的比例分别为56.5%、51.7%,而离异或丧偶农民工具有被动返乡意愿的比例高达70%。新生代农民工外出务工的首要目的是获取经济报酬,因此轻微健康问题并不会严重阻碍其城市化意愿,但对于身体状态极度虚弱的农民工,健康状况可能会成为其产生被动返乡意愿的原因。

表1 基本变量的交叉分析

2 计量模型回归比较与分析

2.1 模型构建

本研究采用二元离散选择模型来分析个体行为决策。

模型1中,Pi表示新生代农民工返乡意愿的概率。当Pi=1时,表示样本具有返乡意愿;当Pi=0时,表示样本不具有返乡意愿。模型2中,Pi表示新生代农民工返乡意愿性质。当Pi=1时,表示新生代农民工返乡意愿为被动型;当Pi=0时,表示新生代农民工返乡意愿为主动型。n为自由度,βi表示模型各项回归系数,β0表示回归截距,xi表示第i个解释变量。

2.2 自变量定义

自变量定义。城市朋友个数较多记0,一般记1,较少记2。与城市居民互动频率较高记0,一般记1,较低记2。已工作时间(年)。就业性质个体户记0,受雇于人记1,暂时失业记2。对城市就业机会评价较多记0,一般记1,较低记2。对城市就业稳定评价较稳定记0,一般记1,较不稳定记2。月储蓄2 500元以下记0,2 500~3 500元记1,3 500~4 500元记2,4 500~6 000元记3,6 000元以上记4。月收入2 500元以下记0,2 500~3 500元记1,3 500~4 500元记2,4 500~6 000元记3,6 000元以上记4。老家有无土地是记0,否记1。外出务工是否有人陪同是记0,否记1。家中老人数(个)。子女上学地区城里公立学校记0,城里农民工子弟学校记1,老家上学记2,辍学记3,其他记4。年龄(岁)。是否具有职业技能是记0,否记1。未来生活预期地区老家村里记0,老家乡镇记1,老家县城/城市记2,打工城市记3,其他城市记4。

2.3 自变量的描述性分析

采用SPSS 22.0软件,利用评价抑制效应较好的向后法,将不显著并对模型扰动较大的变量逐步剔除后,筛选出16个变量。对具有不同性质返乡意愿的样本进行特征描述与对比分析见表2。其中,119人具有主动型返乡意愿,占总样本52.1%;109人具有被动返乡意愿,占总样本47.9%。

2.4 计量检验

为进一步对比考察新生代农民工返乡意愿性质影响因素与返乡意愿影响因素的不同,将16个变量分别以“是否做出返乡意愿”与“返乡意愿性质”为被解释变量输入Binary Logistic模型,经检验,2个模型均具有较好的拟合程度与预测能力。

2.5 对比分析

对新生代农民工返乡意愿的概率与返乡意愿性质进行对比分析,结果见表3。

表2 自变量的描述性分析

表3 模型回归相关系数对比

注:**、*分别代表在0.01、0.05水平上显著相关。

2.5.1 家庭维度

“外出务工是否有人陪同”对于返乡意愿的做出与意愿性质的影响显著,对于返乡意愿的做出有显著负向影响,但对所做出返乡意愿性质具有显著正向影响。外出务工无人陪同的样本较容易留在城市,但一旦产生返乡意愿,产生主动型返乡意愿的概率较大。分析原因,由于无人陪同的新生代农民工具有更加自由的选择权,因此也表现出较强的流动性。但这种流动性由于主观因素较强,处于一种不稳定的态势。

“家中老人数”对于返乡意愿的做出与意愿性质的影响均不显著。一方面,根据人口迁移理论,实现家庭团聚这一目的更多在未成年人、老年人口的迁移中起显著作用。另一方面,新生代农民工对于发展前景具有更为长远的规划,因此以照顾老人为由返乡往往不会成为农民工的主动选择。“子女上学地区”对返乡意愿的做出影响显著。“子女上学地区”与“家中老人数”的对比回归结果,既解释了返乡性质的差异性,又反映出农村留守群体问题。以生命周期理论来解释,个体的童年时期是其成长与发育的重要阶段,父母角色的缺席会导致子女无法在激烈的教育竞争中生存,进而无法获得更好的未来发展。同时,留守老人面临着经济收入低、居住环境差、生活质量低等困境,若长期无人陪同,则会降低乡村居民“幸福感”,从心理层面上阻碍了新农村的建设。

2.5.2 就业维度

对“城市就业机会评价”与“城市就业稳定性评价”进行对比分析。研究发现,新生代农民工对城市就业机会评价越高,其返乡意愿反而偏向被动。自身能力缺失严重的个体,由于无法达到用人单位要求,不能抓住城市大量的就业机会,从而使意愿与预期产生巨大的心理落差。在“就业稳定性”方面,目前城市中的新生代农民工就业稳定率已有显著增长,但最终实现市民化的比例却不及稳定就业的比例。城市就业稳定性高低与工作的经济收入多少并没有固定的关联,因此不能确保其城市方面的社会、物质资本积累。

“就业性质”对返乡意愿性质具有显著的负向影响。就业性质对于新生代农民工返乡与否无显著影响,无论是就业还是创业,新生代农民工都有获得较高经济收入、形成优良精神状态的可能,其内在机制在于以社交能力、业务能力为代表的人力资本,而不是工作性质本身。就业性质与返乡主被动性显著相关,并且创业状态的农民工一旦做出决策,更倾向于主动回到农村。由于新生代农民工职业流动地位变化微弱,多从事劳动强度高、技术含量低的工作,工作权益缺失、就业舒适度低等情况增加了农民工被迫返乡的可能。目前国家大力扶持农民工返乡创业,在城市进行创业的农民工具有较为丰富的经验, 因此更可能主动返回农村。

“已工作时间”对返乡意愿性质具有显著的正向影响。分析原因,工作时间较长的新生代农民工,其年龄也普遍较高,年龄对于返乡意愿的做出有显著正向作用。若新生代农民工常年从事稳定工作,在城市中便有了维持生存的可能。而最年长的新生代农民工群体已经38岁,其自身可塑性与环境适应性已经不及青年农民工,通过工作获得晋升将变得愈发艰难。

2.5.3 社会维度

“城市朋友个数”对于返乡意愿的做出与意愿性质的影响显著。“城市朋友个数”对返乡意愿的做出具有显著负向影响,但对所做出返乡意愿性质具有显著正向影响。新生代农民工在城市中交友的前提是双方能在一定程度上理解彼此的价值观,存在共同的话题,具有互动的机会。如今,乡村发展已与外部城市资源嵌入紧密相连,只有在乡村外部积累了足够的城市人脉,才能更好地调动各项社会资源,为乡村社会的建设与振兴添砖加瓦。

“与城市居民互动频率”对返乡意愿性质具有显著的正向影响。新生代农民工与城市居民的互动频率反映出新生代农民工与城市居民接触的机会,由于部分农民工生活于“城中村”地区,容易产生“被歧视”与“被边缘化”,因此其返乡意愿更偏向于被动。

2.5.4 经济维度

“月储蓄”对于返乡意愿的做出与意愿性质的影响显著,其对返乡意愿的性质具有负向影响。储蓄是新生代农民工生活稳定性与适应力提高的前提。储蓄水平达到一定时,新生代农民工具有较强的主动型返乡意愿,该群体积累的多维资产已经足够支撑返乡后的生活,多数新生代农民工为寻求较低的居住成本、较轻的工作压力、较舒适的生活状态而返回农村。

“月收入”对于返乡意愿的做出影响显著。一方面,高收入给予了新生代农民工城市生活的充足资本,另一方面,高收入也滋长其自信心,从而对未来的市民化具有更好的预期。然而,由于城乡二地以物价、房价为代表的生活成本存在巨大差异,因此农民工的收入并不能反映其储蓄水平,也就无法确保其生活状况处于逐步改善的状态。

“老家土地有无”对于返乡意愿的做出与意愿性质的影响显著。老家缺失土地的新生代农民工如果产生返乡意愿,较多为主动型。新生代农民工对于农业生产技能比较陌生,无法很好地适应田地劳作,如果家中无土地,便削弱了新生代农民工返乡从事农业生产工作的想法。在这种情况下,若做出主动返乡的决策,反而预示着新生代农民工在农村具有除劳作外的崭新发展机遇,如近年来农村电子商务平台、特色旅游的兴起,使得更多农民工选择返乡走上“管理者”岗位,投身“双创”时代。

2.5.5 个体维度

“年龄”对于返乡意愿的做出与意愿性质的影响显著。随着年龄增长,新生代农民工更倾向于做出返乡决策。被动型返乡决策的概率随年龄增大而提高,主要来源于年长新生代农民工教育与技能培训的缺乏,使其丧失了求得高薪工作和在城市生活的竞争力。

“未来生活预期地区”变量对于返乡意愿的做出有显著负向影响,但对所做出返乡意愿的性质具有显著正向影响。新生代农民工进入城市初期,大多数都对融入城市生活具有较高期望。在务工2~3年后,对于城市融入的自身预期普遍降低,只有少数新生代农民工逐渐产生了自我身份认同感,而这一部分往往也是具有受教育程度较高、接受新思想能力较快、学习能力较强的佼佼者。

3 对策建议

3.1 扩大乡村文化发展

以乡愁为引力,以文化生产为载体,扩大主动返乡新生代农民工占比。乡土文化的发展可以起到促使社会稳定,维持人心凝聚方面的作用。好的乡土文化品牌不仅可以使农民工获得精神富足,更能缓解留守群体问题,从而为新农村建设注入“活水”。

3.2 扶持返乡大众创业

通过出台新政策以填补农民工在资金、技术、服务等方面的缺口,构建以政府与社会资本合作为基础,“互联网+农村+电商”为代表的新农村创业生态。同时也应解决返乡人才子女入学问题,以协助人才的引进机制顺利运行。

3.3 加强城乡职业培训

对于受教育水平低、人力资本匮乏的新生代农民工应分门别类、有针对性地开展基础职业培训。给予新生代农民工通过培训拓展提高自身素质的机会,达到促使被动返乡群体再就业,提高幸福感,共同助力乡村振兴建设的最终目标。

3.4 完善城市租住福利

应全面推进“城中村”的因地制宜改建工作,改善农民工居住环境。完善有关农民工租住补贴的对应社会保障政策,降低其城市生活成本,削弱农民工群体被迫返乡、逃离城市的消极意愿与决策。