第十四次玉帛之路考察散记:北洛河寻访玄玉之旅

2018-12-19文图权雅宁赵前明李三岗

文图/ 权雅宁 赵前明 李三岗

2018年8月22日早上,雨后天晴,暑热暂消。在难得的凉爽中,玉帛之路北洛河考察组一行人在渭南师范学院权雅宁副校长带领下在渭南北站接到从上海赶来的考察组长叶舒宪教授,马不停蹄地开始了寻访北洛河玉路的考察之旅。

渭南是中华民族发祥地之一。有一种说法认为,中华民族“华夏”之称即来源于渭南,“华”即取自西岳华山之“华”,“夏”则取自夏阳之“夏”,由这里产生的文明就是华夏文明,因此渭南也有“华夏之根”的美称。渭南地势以渭河为轴线,形成南北两山、两塬和中部平川五大地貌类型区,中部渭河冲积平原是八百里秦川最宽阔的地带。渭南境内有黄河、渭河、洛河三大过境河流,很早就有人类活动的文明印记。距今约115万年前到70万年前的蓝田猿人,曾在秦岭北麓繁衍生息;大荔人头骨化石是距今约20万年前旧石器时代早期智人化石;禹门口洞穴遗址为旧石器时代晚期距今8~5万年人类居住遗址,也是新中国成立以来在黄河中游首次发现的一处滨河最近的旧石器世代晚期洞穴遗址。

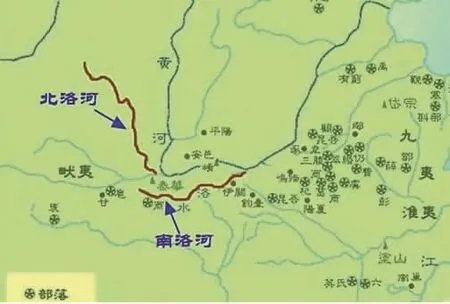

渭南更是新石器时期先民的主要聚居区。围绕黄河、渭河、洛河这三大主要河流及其支流,流布着丰富的仰韶文化遗迹。在以往的仰韶文化考察中,比较多见黄河和渭河、泾河流域的考察资料,而缺少北洛河流域的相关资料,甚至有人把陕西境内的北洛河和河南境内的南洛河认为是同一条河流。叶舒宪老师在多次玉路考察中敏锐地发现了北洛河流域文化图谱的重要意义及其现阶段研究的空白和缺失,不顾暑热,带领大家开始了为期三天的八县北洛河文化考察之旅。

北洛河发源于陕西省榆林市定边县白于山南麓的草梁山,由西北向东南注入渭河,途经黄土高原区和关中平原两大地形单元。河流自西北向东南,流经志丹、甘泉、富县、洛川、黄陵、宜君、澄城、白水、蒲城、大荔、潼关,至三河口入渭河汇入黄河,流域面积26905平方公里。

渭河流域地图

渭南地图

参加座谈的学者:赵前明、凌朝栋、权雅宁、叶舒宪、石杰、曹强

北洛河和泾河几乎平行,一东一西汇入渭河。北洛河连接陕北到关中,出潼关接灵宝,融汇中原,是仰韶文化的一个重要分支流域。渭河、泾河流域文化得到了较充分关注,但北洛河以前关注较少。质拙大气的新石器石斧,神秘高贵的新石器时代玉器,特别是蛇纹石玄钺和顺河而下的和田美玉,一如数千年前的伊人,披着面纱,静静地沉睡在洛河岸边,在蒹葭从中,等待着探寻者的到来。

第一站:“三贤故里”觅芳踪

因北宋宰相寇准、唐代宰相张仁愿、唐代大诗人白居易出生或生活于此,老渭南县素有“三贤故里”之称。渭南历来重视文化,新修建的渭南市博物馆磅礴大气、典雅厚重。考察组直接从车站来到渭南市博物馆,博物馆李国栋副馆长带领一行人迎接考察组入馆考察。叶老师一面听取李馆长和工作人员介绍,一面重点搜寻馆藏史前文物。在馆内见到了少量石斧和一件较为罕见的玉琮,但文物具体的发掘地点已经无法确证了。叶老师一面肯定博物馆的设展思路,一面给大家普及玉路知识,还顺带指出了几件文物不太准确的命名问题。参观后,叶老师先与渭南市博物馆学者以及渭南师院的专家、教授进行了座谈。座谈中,叶老师希望博物馆和当地高校能够横向联合,申请北洛河文化遗址相关文化研究项目,出版当地文化文物图册,特别是注意搜集保护史前文物,而不是仅仅把目光放在后来的陶瓷和石刻上。大家表示赞同,也盛情邀请叶老师在新学期再次到渭南考察讲座,叶老师愉快地接受了邀请。期间,渭南市博物馆的一名工作人员还向叶老师请教了他新发表的一篇论文,文中引用了叶老师的观点,讨论热烈。

渭南市博物馆李国栋副馆长嘱咐我们,渭南各县文物管理和博物馆建设刚刚走上正轨,许多文物还没有条件展出,文物仓库的查看受制度约束有一定困难,让我们到县上以后,有需要随时联系他协调。以后的行程中,我们果然多次打电话给李馆长,一点都没有客气,很是赧颜。

第二站:蒲城文庙见朦胧

当天下午,考察组驱车赶往蒲城。蒲城是渭北重镇,人杰地灵,历史上多出名人。蒲城尚未建立博物馆,文物管理部门就在文庙中。该庙创建于唐贞观年间,宋、元、明、清历代均有相当规模的维修。主要文物在东廊的文物陈列室和后殿的石刻室,唐泰陵出土的高力士神道碑应该是镇馆之宝。21日,蒲城突降暴雨,网络上盛传蒲城“看海”的视频,等22日我们到达后雨水已经消退,但电路尚未恢复。蒲城文庙正在修缮,脚手架遍地,也停电闭馆。后在李国栋副馆长的协调下,文庙的朱书记赶来开门。展馆内一片漆黑,叶老师和大家打开手电和手机照明,看了几个规格较大的石斧。我们戏说,这个跨越5000年的约会还真不容易,也算是影影绰绰见到了点朦胧美。摆在展柜第一位置的一件玉石钺,很可能就是蛇纹石玉质的玄钺。出了文庙,我们到处打听蒲城县的文玩市场却未果。同行提议叶老师看一看当地著名的唐代五陵,特别是号称“唐陵第一”的桥陵遗址,叶老师说,此行是专项考察玉路文化,只看史前不及其他,时间紧迫、任务繁重,就不去了。我们旋即开车奔赴白水。

一路上我们讨论白水这个地名的由来,有人说听说县域有个白水河,因而得名。叶老师马上问,河水为什么叫白水,黄土高原上水质不是都是浑浊的吗,有没有历史传说,大家都表示不得其详。不曾想后面机缘巧合,我们到了白水河边,亲睹芳容,或许可以解说此问。

第三站:白水河边惊玉容

白水县位于陕西省东北部,处于关中平原与陕北高原的过渡地带,是联结关中与陕北的咽喉要地。资料显示,从白水县河台地、腰家河、林皋河、北乾等古遗址中发掘的石斧、石凿、陶片、红烧土等,初步鉴定为新石器时代村落遗址遗物。到达白水县城天色已黑,吃的煎饼夹菜,喝的小米粥。小米粥加碱熬制,粘稠清香,黄亮可人,啜之沁人心脾,大家赞不绝口。后来一查才知道,白水曾在上古被称为粟邑,据说以仓颉造字天雨粟取名。喝着这样美味的小米粥,不由猜想白水地理特征接近陕北,适合粟米等旱地作物,勤劳的远古先民大概在此种植粟米,粟禾满原摇曳,也许堪称粟邑吧。

白水县文管所库房的墨色玉斧、玉钺

23日清晨,叶老师兴奋地拿着当地旅馆的旅游导览图告诉我们,白水有个了不得的新发现——下河西遗址发现了比河南灵宝“大房子”还大的房屋遗址。“300多平方米的大房子啊,不是都邑就是祭祀用的,比河南灵宝西坡的200平方米还大,厉害了!”他边说边竖起大拇指,神情兴奋庄重。原来在旅馆房间照例放有当地的旅游介绍彩页,不起眼的几行字引起了叶老师的注意。学者的眼光果然敏锐。

白水县没有博物馆,我们只能走访文管所。几经周折,在一家医药公司后院找到有些隐秘的文管所,说明来意,文管会主任赵张锋和保管员破例带我们进入文物仓库。在仓库的陈列柜前,大家的眼球一下子被吸引了。我们如同见到了梦中伊人——一件泛着油绿色光芒的新石器时代大块头玉钺,钻孔还没有打通,只钻到一半,留下宝贵的史前加工痕迹:孔的外部大里面小。叶老师告诉大家,这样的文物有利于充当教学的标本。还有两件更宽大的无孔玄钺,黝黑黝黑的,究竟是什么石料,尚待求证。三件大玄钺静静地躺在那里,雍容、典雅、厚重,甚至还有些傲娇,5000多年前的气质令人迷醉敬畏。这三件玉石器形制巨大、用料充裕、打磨光滑,应该是礼器,当为社会上层首领所有。白水应该有仰韶时期的较大遗址,这和下河西遗址就对上了号。

午后,大家冒着烈日赶往下河西。从县城到乡镇到村寨,一路还算平顺,偶有颠簸路段。在下河西村子的半坡上,我们遇到了正在清理遗址碑附近杂草的文保员,原来热情的文管所长已经通知文保员老王在田头等我们。文保大叔60岁左右,身体健硕,热情健谈。

下河西遗址养在深闺人未识,此前我们渭南学者近水楼台却也不得而知,未注意到其存在。下河西遗址发现了最大的仰韶单体房址和最早的白灰地面,是第七批国家重点文物保护单位,位于白水县雷村乡下河西村西侧,地处关中平原与黄土高原的过渡地带。

遗址分布范围略呈长方形,东西约1000米,南北约1500米,地势呈缓坡状,东高西低,现修为阶梯状耕地。根据资料介绍,下河西村的仰韶时期遗存分布达40万平方米,在该处发现6座仰韶时期大型房址。2010年8~12月,对其中的F1和F2进行了发掘,揭露面积1000平方米,发现了两座仰韶中期晚段的大型房址和42座灰坑、2处活动面。其中F1残存建筑面积263.4平方米,残存使用面积217平方米,复原建筑面积364.85平方米,复原使用面积304.5平方米,是目前所发现的同期单体房址中最大的一例。两座房址位于仰韶时期遗存分布范围的南侧边缘,门向朝南,面对房址南侧的冲沟和白水河河谷。两座房址的形制均为五边形,有内、外两层墙体,地面分为上、下两层,地面以下铺设草拌泥,草拌泥之下或经火烘烤或经夯实。值得一提的是,这两处房址的地面均为料姜石烧制而成的白灰地面,为目前所知最早使用白灰处理的地面。

在文保大叔带领下,我们怀着激动的心情拜谒了传说中的“大房子”。在一片梯田台地之间,静静地沉睡着长约18米、宽约12米的“大房子”遗址。据文保员介绍,这是“大房子”的一部分遗存,其前面一部分在修梯田时不幸破坏了,加起来面积不少于300平方米。他满口都是考古和史前文化的专业名词,提到的人物都是全国和陕西省内的业内大家,发掘过程、数据、地理、历史随口而出,如数家珍,热爱之情溢于言表,不由令人敬重。

在“大房子”周围的梯田里,随处可见粗陶、彩陶、黑陶碎片。我们随手捡起这些5000年前的精灵,托在掌中摩挲。粗陶暗红、稚拙涩滞,彩陶黑红相间、光滑圆润,黑陶文理紧凑、细腻,断壁残垣中支离破碎的陶片,无语静默,却又比语言更有力量地宣示着白水河谷曾经长达2000年的繁荣。感受着岁月流变历史更替,刹那间有些恍惚,曾经的辉煌和今日的寂寞,一日数千年,一下子击穿了5000年的时光,炎黄先祖在这片土地上生活繁衍,又最终深深藏埋于地下,等待后来人的唤醒对话。晌午时光,行人稀少,偶尔有摩托车顺着塬间小路奔突而上。立于白水河边,面朝东南河谷,震撼于历史的博大,我们似乎瞬间明白了白水县名的意义。白水河边的这片遗址完全可以明证白水河曾经清澈宜人、美丽宜居。在文保员的指示下,我们看到了白水河不断变迁的淤泥层与不断加深的河床。也许是战争,也许是环境,这里由喧嚣归于平静,留下了些许未知和迷惑。

考察下河西遗址

叶舒宪教授和文管员在家门口交谈

叶舒宪教授实地拍摄遗址白灰层

文保员热情地邀请我们到他家小坐,他家就在“大房子”边更接近河谷的不远处。子女都在西安打工,家里只有老两口。玉米、花椒随意摆放,一派田家生活气息。门口一个雕花水槽承接雨水,老人淡淡说这是元代古物。叶老师认真打量,认为真是老物件,希望能好好保存。民间似乎永远有不可预知的收藏。

告别了白水河和文保大叔。我们久久不能从白水玉器的惊艳和下河西大房址的巨大气场中恢复过来。在这个渭北版图上现在以苹果广为人知的山区小县,给了我们太多的惊喜。

第四站:古徵留恋多惊叹

惊喜总是和曲折相连。从下河西村出来,过雷村,按照导航我们选择了一条最近的县道赶往澄县。到三眼桥地界,就是真正的白水、蒲城、澄县三县交界之处了。在这个三不管地带,有硫磺矿和小煤窑正在开采,道路泥泞,勉强可以通过。我们沿着洛河河谷的山间公路一路艰难前行。由于连日暴雨,山体疏松,多有滑坡和塌方。工程队沿着山体和原公路推出来一条泥沙路,向前行进七八公里,愈发艰难,车子多次底盘触底熄火,叶老师和大家下车推车前行。再往前,越野车可以勉强通过,我们的轿车彻底不行了。驾驶员很内疚,说应该开个越野车出来,以为就在县城博物馆跑跑,没有预见到路途艰险,偷懒没有换车,结果趴窝了,让大家在大太阳下,34℃高温徒步、推车。叶老师笑着安慰我们,今天拜谒了下河西遗址,北洛河的神灵感知到这片诚心,它是在深情挽留我们。最终我们掉头回到三眼桥,从另一条乡村小道曲折到达了澄县。27公里的路程,用了将近三个小时,算是有惊无险。叶老师的宽厚乐观、多年田野考察的经验、行走如风的超常体力令人感佩。

洛河北岸被毁的公路

澄城县显然比白水繁华。同行的渭南师范学院人文学院李三岗副书记的同学、朋友在苦等了三个多小时之后终于和我们坐在了一起。澄城县乐楼文管所所长习占奇向大家介绍了澄城县的文物保护和收藏情况。澄城县的国保单位就有五处,还建有渭南地区现代化的县级博物馆,在陕西省也能排在县级博物馆的前三名。后期的走访也证实了澄城县人对文物收藏的热情。

习占奇所长和当地文物爱好者中学教师郝强积极联系并全程陪同了我们在澄城县的调研活动,使我们的行程丰富且顺利。澄城县博物馆馆长成振武带领大家参观了博物馆。博物馆大气典雅,规格很高,已经实现对外免费开放。馆藏主要以瓷器和石刻为盛,史前文物数量不多,也没有我们设想中如白水所见的大形制史前玉器。成振武馆长解释说,博物馆经费有限,还有一些流落民间,澄城县私人收藏、文玩商店颇具规模,不妨一探。没想到的是,这一探居然探了大半个下午,“探访”成了“叹访”。

澄城县博物馆馆藏彩陶钵、石铲、石斧等

在博物馆附近的村子和后面的一条街上,居然有大大小小的私人收藏馆和文玩店20多家,俨然已成规模,有的店面还相当大,藏品也很丰富,各家都有自己的收藏门类,品质也很不错,在一个渭北县城,殊为少见。大家一路走走停停、问谈交流,不知不觉就到了傍晚。考察组成员兴致颇浓,欣赏到不少小玩意,有形制硕大的史前石斧,有清代的和田玉烟嘴、吊坠挂件,甚至见到了一件史前玉钺残片。

夜宿澄城县,澄城县收藏协会方会长应习占奇所长约请前来相见。神清气朗的方会长向我们详细介绍了澄城县文化遗址的发现、发掘和民间收藏情况。他真是民间高人,见识丰富,谈吐有度,补述了许多我们无缘见到的文物信息。如刘家洼新出土的大玉琮,长、宽皆20厘米,堪称北方的龙山文化时代玉琮王。我们一方面感叹澄城县地下文物的丰富,一方面对前多年大肆盗掘、倒卖造成的文物流失感到遗憾。官方和民间两个渠道均印证了澄城县不愧是文物大县、文化大县。

有观点认为仰韶半坡类型属于炎帝文化,主要在甘陕渭河流域;而仰韶庙底沟类型属于黄帝文化,主要在分布在豫陕晋黄河中游地区。如此,能不能说北洛河流域当属庙底沟类型,大家兴奋地争论着。泾河、渭河、洛河流域史前文明在时间上大体相当,在文化上相连相继,但又有细微的差别,却是事实。渭河、洛河、黄河交汇于华山脚下,炎黄文明就此碰撞交融,华夏文明因此得名,北洛河连通了陕北到关中到中原的黄帝文化之路……在宾馆猜想讨论依然不断。

第五站:同、华二州终不遇

8月 24日,限于时间,我们怀着遗憾,放弃计划中的韩城一站,向南在大荔和华州区继续考察,希望有所收获。但正如叶老师所言,考察不能不报希望,也不能奢望。一切泰然处之,随遇而安,一路走下去就是了。曾经的同州、华州是交通要道,设置州府,地位重要,但我们此次却失望而归。这里不但没有博物馆,也未能联系到文管所人员,据说去西安继续教育学习考试了。不得已去了规模颇大的同州古玩城,在暑热中,叶老师几乎把整个市场翻了个遍,除了一件小石刀以外,未能看到史前文物踪影。到了华州区,情况差不多,多渠道联络也未能看到文管所文物,据说基本没有史前遗存。我们不愿无功而返,驱车在华州城内反复寻找打听,希望能够找到蛛丝马迹,但最终还是放弃了。

第六站:秦王祷祠太华雄

一路向东进入华阴,巍峨的华山在右手边扑面而来。叶老师讲起了他曾经在飞机上俯瞰华岳的震撼和思考。

秦岭东端呈现出黄白色的巨石山峰五座,那正是西岳华山的“五瓣莲花”形状,张开着其花瓣伸向蓝天。难怪古人给它起名叫华山,华者,花也。“华夏”国家的得名,“华人”和“中华”的得名,原来都是源于这类似五瓣莲花的华山。只有从万米高空上的鸟瞰,才能真正体会华山本为玉花之山的全部奥秘。过去还纳闷,为什么华山的寺庙叫“玉泉寺”。汉代以来一直流行华山玉女的传奇和饮华山玉露可以延年长生的信念。就连秦惠文王生病,也要通过祈祷华山大神的方式消灾治病。其事见新出土的《秦惠文王祷祠华山玉版》。秦王为什么选用玉版文书的方式祷祠华山?很可能古人心目中的华山就是一座玉石巨山。从地面上看华山,无论什么角度都只能是高山仰止的。可是从空中向下看华山,玉石之花的视觉感受才会给人带来顿悟。

(摘自叶舒宪《第十次玉帛之路(渭河道) 田野考察记三则》)

这一次,叶老师选择在西岳庙正面仰视华山。西岳庙管理处办公室黄主任安排专人陪同介绍了历史上西岳庙祭祀华山的主要传说和记载,讲解员小杨热情专业。

期间介绍了华山旅游公司把华山打造成财神山的情况。立北峰南望华山三峰,形状酷似一个硕大的金元宝,因而又名财富山;华山在五岳中五行主金,华山神少昊掌管天下金银的分发,自古至今受到人们的敬奉,华山从此成为财神的象征。从旅游文化的角度看,这和周至楼观台财神文化景区如出一辙,不失为一种吸引游客的办法。但仔细思量,这样的文化定位和着力,反而降低了华山和楼观的文化品位和价值。秦岭是华夏龙脉,华山乃西京王气所在,历代帝王祭祀华山岂能为财而来?华山只有在“华夏”得名的高度、帝王祭天的平台,至少也是帝王祈求康泰的对象才能体现华山的文化价值和高度吧。

《秦惠文王祷祠华山玉版》的内容中有“小子骃敢以芥(介、玠)圭、吉璧、吉□以告于(华) 大山”之语,可以看出祭祀所用器物最重要的是介圭、吉璧等玉器,而非金银牺牲。同时,第四段祷文反复强调,一旦华山神灵令其康复,谢礼一中要“壹璧先之”,谢礼二中也要“壹璧先之”,再联系祷词写在玉板上,可以看出玉在华山文化中的崇高地位。

华阴文管所仓库就在西岳庙内,可惜保管员外出学习,未能如愿一见。离开时发信息感谢黄主任,他回复“没让满意,下次再来”,表示有机会做好申请,让大家到库房探访。

第七站:潼关古渡斜阳里,三河陌陌水自东

潼关是此行最后一站,是洛河入渭河再入黄河的终点,也是洛河汇入中原一路向东的起点。三河交汇,三省交界,历来是历史文化碰撞交流融合的重要地域。我们慕名赶往新修建的潼关古城(原城已毁),但其中的潼关博物馆却只有空房子,还是在建状态。倒是三河口令人遐思,叶老师兴致勃勃地登高远眺,拍摄田野资料。

从蓝田华胥镇开始,到商洛华阳,渭南华县、华阴、华山,大荔华原,秦岭南北华胥氏族的文化影响可见一斑。有一说认为华胥氏在华胥之渚(今陕西蓝田)壮大西迁,先渡过渭水、泾水到达华亭(今甘肃庆阳市华池县),又到达成纪,乃生伏羲、女娲。时过境迁,华胥氏返回陇山以东,东迁路线有二,其一支自华亭经华池、华原(今陕西铜川市耀州区) 而迁至华山地区,创造了彩陶文化,一支到达商州华阳,影响汉水流域。

三河口地势相对开阔平缓,河流到此脱去野性,变得平缓驯服。渭河、洛河在此相遇,注入黄河。耀县、富平、泾阳与泾河、渭河密切相关,而洛川、白水、澄城县属北洛河及其支流白水河流域。黄河、渭河、洛河交汇于秦、晋、豫,炎黄文明在中原通过战争重构,最终确立华夏文化的主要框架。

后记

三天行程紧张匆忙,叶老师一路如风,带领大家从渭河畔到洛河畔,从关中平原到渭北台原再到魏巍二华,止于三河融汇的潼关。与渭南师范学院的学者交流,与渭南博物馆的专家恳谈,与渭北各县博物馆和文管所的管理人员、当地收藏协会的会长、各遗址文保员深入交流,一路宣讲、播撒玉路文化的种子,意犹未尽,大家相约下次再见。正可谓:

三贤故里觅芳踪,蒲城文庙见朦胧。

古徵琵琶半遮面,白水河边惊玉容。

同华二州终不遇,秦王祷祠西岳雄。

潼关古渡斜阳里,三河陌陌水自东。