佛教花供养在唐五代敦煌地区的表现

2018-12-18沙武田李玭玭

沙武田 李玭玭

(陕西师范大学 丝绸之路历史文化研究中心,陕西 西安 710119)

前 言

花供养作为佛教最常见的供养方式,在各类佛教仪式活动和礼拜空间广泛使用,在佛教典籍中有丰富的记载,相关的历史图像留存也颇为常见。单就敦煌洞窟各类壁画中所见,鲜花在佛国世界画面中可以说是无处不在,是不能缺少的佛教图像,其实其反映的正是人们通过现实世界中赏心悦目的鲜花表达对佛国世界美好景象的观念呈现。花象征着佛陀的慈悲清净,花又是体现佛国世界美妙景象的基本元素;鲜花供养是佛教诸多供养中最常见的形式,鲜花供养也是佛教理想世界不可或缺的内容。

如此普遍而重要的佛教供养现象和问题,学术界却关注不多,专门论述的更是了了无几。陆锡兴研究指出,佛教香花供养时,礼佛之花最好用时花,但鲜花不便长久保存,因而多用像生花代替[注]陆锡兴《像生花与簪花、供花》,《南方文物》2011年第4期,第89-98页。。谭蝉雪介绍了唐五代时期敦煌当地有为盂兰盆节造花树的习惯,并指出佛教造花树的历史在南北朝时期就已经盛行[注]谭蝉雪《敦煌岁时文化导论》,台北:新文丰出版公司,1998年,第263-265页。。庆昭蓉在研究龟兹佛教“香华”供养时简单涉及花供养[注]庆昭蓉《从tune一词看龟兹佛教之香华供养》,《西域研究》2015年第3期,第43-52页。。

总体而言,学术界还没有更多的人论及佛教花供养的来源、种类、使用等更加具体的情节,使得这一重要的佛教供养现象细节不明。鉴于此,本文拟在前人研究基础之上,检索敦煌写本文献对鲜花和花供养的记载,结合敦煌壁画所见鲜花供养诸佛的丰富画面,探讨佛教花供养的基本功德观念、花供养的方式方法、供养诸佛的花朵在时令花和仿生花方面的使用,并简要介绍莲花之于鲜花供佛的意义。不当之处,敬希方家指正。

一、佛教花供养功德

佛教三宝供养是指对佛、法、僧的供养,其中以对佛的供养最为普遍、也最为重要。佛经中记载有对佛陀四种、五种、六种,甚至多达十种的供养[注]丁福保《佛学大辞典》,北京:文物出版社,1984年,第682页。,故《法华经》又名《十种供养经》[注]丁福保《佛学大辞典》,第682页。。《妙法莲华经》卷4《法师品第十》描述了对佛的十种供养——华、香、璎珞、末香、涂香、烧香,缯盖、幡幢,衣服、肴馔[注][后秦]鸠摩罗什译《妙法莲华经》,《大正藏》,第9册,第30页。,其中象征着佛慈悲、清净的鲜花居供养物之首。以鲜花供佛,不但能够让诸佛欢喜,所求必获,而且还能积累功德、获得福报。据鸠摩罗什译《佛说千佛因缘经》记,信徒若常手持鲜花供养佛像,可分别获得两种善果和福报:

汝今当知佛灭度后,若诸四众若持一华供养佛像,得二种福。何等为二?一者常得化生;二者形色端正。复得二果:一者恒得值遇诸佛;二者多生天上。[注][后秦]鸠摩罗什译《佛说千佛因缘经》,《大正藏》,第14册,第69页。

隋洋川郡守瞿昙法智译《佛为首迦长者说业报差别经》更是明确记载以花供佛可得到的十种功德:

若有众生奉施香华,得十种功德:一者,处世如花;二者身无臭秽;三者,福香戒香,遍诸方所;四者,随所生处,鼻根不坏;五者,超胜世间,为众归养;六者,身常香洁;七者,爱乐正法,受持读诵;八者,具大福报;九者,命终生天;十者,速证涅槃。[注][隋]瞿昙法智《佛为首迦长者说业报差别经》,《大正藏》,第1册,第895页。

花供养之被看重,也可体现在供佛、菩萨、金刚、诸天时所用鲜花在种类和颜色方面的区别中来,大唐中天竺三藏输波迦罗译《苏悉地羯罗经卷上》之《花供养品第八》记载,随着供养对象的不同而对花的颜色选择有相应的区别:

若献佛花,当用白花香者,而供养之;若献观音,应用水中所生白花,而供养之;若献金刚,应以种种香花而供养之;若献地居天,随时所取种种诸花而供养之。[注][唐]输波迦罗《苏悉地羯罗经》,《大正藏》,第18册,第608页。

由于“诸佛意难可测量,(信众)但以愚情仿佛示之”[注][唐]输波迦罗《苏悉地羯罗经》,《大正藏》,第18册,第608页。,即在一定程度上可以有所折衷,沙门一行阿闍梨记《大毘卢遮那成佛经疏卷第七》之《入曼荼罗具缘品第二之余》记:“当令色香味触适悦人心,其水陆不详诸花,但可作折伏用耳。”[注][唐]一行阿闍梨《大毘卢遮那成佛经疏》,《大正藏》,第39册,第658页。因此,广义上说,水陆所生种种诸花都可拿来供养诸佛。

用花供养佛如此,供养佛塔亦有无量功德,西天中印度惹烂駄囉国密林寺三藏明教大师赐紫沙门天息灾译《分别善恶报应经》卷下:

若复有人,于如来塔施花供养,功德有十。何等为十?一色相如花,二世间无比,三鼻根不坏,四身离臭秽,五妙香清净,六往生十方净土见佛,七戒香芬馥,八世间慇重得大法乐,九生天自在,十速证圆寂;如是功德,以花供养佛舍利塔获如斯果。[注][宋]天息灾《分别善恶报应经》,《大正藏》,第1册,第900页。

佛经所指,用来供养佛陀的花均是鲜花,显然与印度地理气候和自然环境有关,但若客观地讲,其实此做法不一定完全适合于佛法流布的所有区域,尤其是北方寒冷地区,无法保证一年四季有鲜花供养佛。

佛教强调花供养,对于像印度热带地域和中国江南水乡地区,一年四季鲜花盛开,极易获取,即使是中国的中原和关中地区,气候温暖,鲜花也较易得到,但是对于像西域、敦煌这样的西北绿洲沙漠地带,在历史时期一年四季要使用鲜花供养显然不现实,也是不可能做到的,即使是夏季,这些地区的鲜花也颇为有限,至少品种非常单一,多是山间野花,更无名贵鲜花可供供佛。

二、敦煌的鲜花供养

敦煌早在北朝时期已经是“多有塔寺”(《魏书·释老志》),到了唐代更是“善国神乡”,佛教信仰自十六国以来未曾中断。作为佛教信众主要供养功德表达的花供养,在敦煌也应该没有中断过。这一点可以从大量出现在自北凉以来洞窟壁画中的各类花供养图像得到佐证。问题是历史时期敦煌民众供佛所用鲜花是如何获得的?检索文献和敦煌洞窟壁画图像资料可知,当时敦煌百姓供佛所用的花既有合时令的鲜花,又有人造的假花。

(一)供养鲜花的来源

从佛典文字来看,佛教对供佛所用鲜花的具体要求并不十分严格,凡水陆所生种种诸花皆可拿来供养诸佛。唐天竺三藏输波迦罗译《苏悉地羯罗经》之《供养花品第八》记:

于林邑、兰若所生者,及水陆生等花……或于净处所生枝蔓花条、始生芽茅草,或小草花,或中树花,大树花,种种诸花,随类应用。[注][唐]输波迦罗《苏悉地羯罗经》,《大正藏》,第18册,第608页。

又,唐输波迦罗译《苏婆呼童子请问经》之《分别处所分品第二》亦云:

花香者,一切水生及野泽山间种种杂花香者,皆充供养。[注][唐]输波迦罗《苏婆呼童子请问经》,《大正藏》,第18册,第721页。

可见供养佛的鲜花随处可取。但也有所规范和区别,并不是所有野花均可用来供佛,唐输波迦罗译《苏悉地羯罗经》同样有明确的记载:

种种花中,不用臭花或刺树所生,或苦辛味,或前广列花名之中,无名之者,亦不应用。木堇花、计得剑花、阿地目得迦花、瞢句蓝花、宁簸花等,亦不应用。[注][唐]输波迦罗《苏悉地羯罗经》,《大正藏》,第18册,第608页。

有异味非香味和没有名字的野花,及其他像木堇花、计得剑花、阿地目得迦花、瞢句蓝花、宁簸花等特殊的花种,也不能用来供佛。除此之外,其他种花皆可用来供养佛。

由于供佛所用鲜花的来源十分广泛,我们认为,唐五代时期敦煌当地生长的颜色鲜艳、香味适宜的花朵都可采摘下来,供养诸佛,而现存的一些敦煌写本文献中描述了春季时莫高窟窟前以及当地大族和寺院的花园、果园里鲜花盛开的情景。

1.莫高窟窟前溪水旁边和林中空地上

莫高窟开凿在坐西朝东的鸣沙山上,前以三危山为屏障,两山之间有宕泉河流过,远离喧嚣,环境幽静,也是春夏之季鲜花绽放所在。同时历代僧人信众也对莫高窟环境作人工维护,绿化环境,P.2032《后晋时净土寺诸色入破历算会稿》记“面伍斗伍升,窟上大众栽树子食用”,经过僧徒长期的种植美化,莫高窟不仅是佛教的圣地,也是敦煌人心目中风景优美所在,《敕河西节度兵部尚书张公德政之碑》记莫高窟环境:“碧涧清流,森林道树,榆杨庆设,斋会无遮。”

P.2551《李君莫高窟佛龛碑并序》记载春季时宕泉河谷到处都是盛开的鲜花:“珍木嘉卉生其谷,绚花叶而千光……花开德水,鸟哢禅枝。”[注]黄永武主编《敦煌宝藏》,第122册,台北:新文丰出版公司,1985年,第117页。郑炳林《敦煌碑铭赞辑释》,兰州:甘肃教育出版社,1992年,第10、12页。P.4640《沙州释门索法律窟铭》不但记载了三危山和宕泉河的情况,而且描述了窟前林中空地和宕泉河边一派春光灿烂、郁郁葱葱的景象:“溪芳忍草,林秀觉花。贞松垂万岁之藤萝,桂树吐千春之媚色。”[注]黄永武主编《敦煌宝藏》,第122册,第68页。郑炳林《敦煌碑铭赞辑释》,第73、74页。P.4638《右军卫士将使孔公浮图功德铭并序》记载右军卫士将使孔公于敦煌郡南凿渠、种树、建塔的同时,也记载了莫高窟前面“林花散地”、“茂叶芬空”的情况[注]黄永武主编《敦煌宝藏》,第134册,第93页。郑炳林《敦煌碑铭赞辑释》,第231、232页。。莫高窟前的鲜花,可以就地取材,必然成为信众供佛的“花供养具”。

2.世家大族和寺院的花园、果园

唐五代时期的敦煌是以张、索、曹、阴、翟、李、氾等姓为代表的大族世居的地方。他们拥有本家族的家窟、瓜园、果园和山庄,掌控着强大的政治势力和经济实力[注]马德《敦煌的世族与莫高窟》,《敦煌学辑刊》1995年第2期,第41-47页。。郑炳林对敦煌晚唐五代时期的园囿经济作过研究,可以看到这一时期敦煌城内城外大大小小的菜园、果园遍布其间[注]郑炳林《晚唐五代敦煌的园囿经济研究》,《敦煌学辑刊》1997年第1期,第24-37页。,其中应不排除有鲜花种植的可能性,至少也是信众供佛所用鲜花的生长地。P.2005《沙州都督府图经》记载沙州城四周的河渠旁边分布有世家大族的果园:“州城四面水渠侧,流觞曲水,花草果园,豪族土流,家家自足。”[注]黄永武主编《敦煌宝藏》,第138册,第56页。郑炳林《敦煌地理文书汇辑校注》,兰州:甘肃教育出版社,1989年,第6页。P.4640《阴处士之碑》记载阴家政家族既有大片瓜田、果园,又有多处山庄,反映出其经济力量之雄厚:“瓜田广亩,虚心整履之人;李树长条,但望移冠之客。更有山庄四所,桑杏万株。瓠颗篱头,馈饮遥遥之客;葛萝樛木,因缘得道之人。”[注]黄永武主编《敦煌宝藏》,第122册,第119页。郑炳林《敦煌碑铭赞辑释》,第35页。P.3770《张族庆寺文》记载了当地寺院建成时花园里的情景:“□开垂莲,类天花而竞发。幡悬八彩,云合四廓。影摇香阁之风,色集花园之日。”[注]黄永武主编《敦煌宝藏》,第130册,第521页。郑炳林《敦煌碑铭赞辑释》,第259页。

莫高窟晚唐第9窟南壁劳度叉圣斗变之“须达买园”画面情节,再现了当时敦煌世族园林宽广齐整、郁郁葱葱的情景。正是由于敦煌寺院的园囿中种有大量果木[注]郑炳林《晚唐五代敦煌园囿经济研究》,《敦煌学辑刊》1997年第1期,第24-37页。,才使得寺院园囿种植业真正达到了“郃(合)寺花果,供养僧尼”的目的[注]陈大为《唐后期五代宋初敦煌僧寺研究》,上海:上海古籍出版社,2014年,第259页。,这里寺院的花果不仅可以供养僧尼,还能拿来供养佛陀。

另,P.4638《清泰四年(937)马步都押衙陈彦□献物牒》列举了几种陈彦□所献的物品,其中就有敦煌当地所产的沙枣花:“香枣花两盘,苜蓿香两盘,菁苜香两盘,艾两盘,酒二瓮。”[注]黄永武主编《敦煌宝藏》,第134册,第91页。唐耕耦、陆宏基《敦煌社会经济文献真迹释录》第5册,全国图书缩微文献复制中心,1990年,第16页。沙枣树是敦煌常见的树种,五月份开花,香气四溢,鹅黄色的花朵在灰绿色叶子的衬托下,当是供佛所用的佳品。

3.市场上出售的鲜花

吐蕃和唐五代时期,敦煌市场上的货物琳琅满目,学者们有详细的研究,可惜未见鲜花出现[注]齐陈骏、冯培红《晚唐五代宋初归义军对外商业贸易》,《敦煌学辑刊》1997年第1期,第38-51页。郑炳林《晚唐五代敦煌贸易市场的外来商品辑考》,郑炳林主编《敦煌归义军史专题研究续编》,兰州:兰州大学出版社,2003年,第395-424页。。但我们还没可以从敦煌的写本中看到市场上鲜花出售的蛛丝马迹。

敦煌写本P.3644记载了某家店铺打出的广告词,里面货物琳琅满目,种类多样:

铺上新铺货,要者相问不须过,交閤市易任平章,卖货之人但且坐,厶乙铺上且有:橘皮胡桃瓤,栀子高良薑。陆路诃梨勒,大腹及槟郎。亦有莳萝毕拨,芜荑大黄。油麻椒蒜,阿苗藕弗香。甜干枣,醋齿石榴,绢帽子,罗襥头。白矾皂矾,紫草苏芳。砂糖喫吃牙美,饴糖咬时舌头甜。市上买取新袄子,街头易得紫绫衫,阔口袴,崭新勒,大胯腰带十三事。[注]谭蝉雪《中世纪的敦煌》,上海:上海人民出版社,2007年,第66页。

从该写本纸张特色与书写风格判断,应该是归义军时期的作品。这里的“紫草苏芳”即指紫苏。紫苏(Perilla frutescens),古名荏,又名白苏、赤苏、红苏、香苏、黑苏、白紫苏、青苏、野苏、苏麻、苏草、唐紫苏、桂芢、皱叶苏等,是唇形科紫苏属下唯一种,一年生草本植物,古时主要用在药品、油、食物和香料等方面。紫苏适应性很强,对土壤要求不严,排水良好,沙质壤土、壤土、黏壤土,房前屋后、沟边地边,肥沃的土壤上栽培,生长良好。前茬作物以蔬菜为好,果树幼林下均能栽种,显然敦煌地区也可以种植。紫苏颜色为紫色或紫绿色,有特异的芳香,是供佛的理想花种。

(二)鲜花供养的形式

佛典中并不记载信众以鲜花供养佛祖时所采取的具体形式,但通过一些佛经的描述,我们可以大致归纳出四种鲜花供佛的形式。

1.手持鲜花或花鬘供养

花鬘是由几种鲜花编织而成,佛经中记载了各类佛陀眷属手持鲜花或花鬘作供养的情形。输波迦罗《苏悉地羯罗经》记载信徒供养诸佛时,“或用取花条,或用花朵,以献妃天等……复有种种诸花合成为蔓,或种种花聚持以供养,遍通九种”。[注][唐]输波迦罗《苏悉地羯罗经》,《大正藏》,第18册,第608页。隋代天竺三藏闍那崛多《佛本行集经》中也有手持花蔓的记载:“复挂种种妙宝衣裳,喻如飞天,手持花璎。”[注][隋]闍那崛多《佛本行集经》,《大正藏》,第3册,第694页。当是天人持花供养。另,唐天竺三藏菩提流志译《广大宝楼阁善住秘密陀罗尼经》“画像品第八”亦载:“画花齿罗刹女,身着素服,以手持花,瞻仰如来。”[注][唐]菩提流志《广大宝楼阁善住秘密陀罗尼经》,《大正藏》,第19册,第644页。当是眷属持花供养。

对于佛说法图、经变画、故事画等当中出现持花供养的天人、菩萨、弟子等形象,在敦煌的壁画中极其丰富,不一而足,可以说是在每个洞窟都可以见到的图像,以飞天和供养菩萨最为常见,到了五代宋归义军晚期和西夏时期尤其丰富,往往是成排的持花供养的菩萨出现在壁画中。另像历代壁画中大量出现的飞天形象,往往持花篮散花,以香花供养佛陀,或以花蔓供养。

佛教绘画之外,在敦煌壁画中也有世俗供养人手持鲜花作供养状的形象,最早的洞窟之一即莫高窟北凉第275窟供养人画像中就已出现,北壁的男性供养人多各手持一枝长茎花朵,依次排列;隋唐时期供养人持花供养的情景处处可见;洞窟中供养人像持花供养的方式和现象,一直延续了下来,莫高窟晚期回鹘第409窟东壁门北画回鹘王妃二身,二人各手执长茎大花朵作供养状,给人深刻的印象。

2.手托花盘或花盆供养

敦煌藏经洞写本《什物历》中经常出现的“花擎盘”一词,与鲜花供佛时用到的供具——花盘有关,现移录如下:

赤心競盘一,漆競脚二,花競盘二,競盘一面,黄花競盘一。(S.1642《后晋天福七年[942年]某寺交割常住什物点历》)

赤心擎盘一,漆擎子脚二;又花擎盘二,内一在柜。(S.1776《后周显德五年[958年]某寺法律尼戒性等交割常住什物点检历状》)

花檠盘一,在库。又花檠盘一,欠在寺主。(P.2917《乙未年[935或995年后]常住什物交割点检历》)

花镜盘一,在库。又花镜盘一,欠在寺主教珎。又镜盘一,欠在法超。又李僧正花镜盘一,在库。(S.4215《庚子年[940或1000年]后某寺交割常住什物点检历》)[注]唐耕耦、陆宏基《敦煌社会经济文献真迹释录》,第3册,北京:全国图书馆文献微缩复制中心,1990年,第17、23、27、34页。

上面所举例子中,“競盘”、“竸盘”、“擎盘”和“檠盘”出现在《什物历》“家具”部分,它们当是指同一种东西,而着眼点在“盘”上。S.0388《字样》中提到,“競”是正字,与“竸”通用[注]郝春文《英藏敦煌社会历史文献释录》,第2册,北京:科学出版社,2001年,第239页。。《洪武正韵》卷6载:“擎,拓也,举也。又敬韵,俗从茍。檠,辅正弓弩器。亦作擏。又灯架,又梗敬韵,俗从茍”。这里“擎”与“盘”连用更合适些。“檠”当是“擎”的俗字,“木”、“扌”形体相近,故易混。S.0388《字样》载:“‘析’,正字;‘扸’,相承沿用‘析’字。‘標’,正字;‘摽’,沿用‘標’字。”[注]郝春文《英藏敦煌社会历史文献释录》,第2册,第241页。“競盘”的“競”和“竸盘”的“竸”是“擎”的音讹字。“擎盘”在传世文献中有记载,如《旧唐书》卷92载:“北齐段孝玄云:‘持大兵者,如擎盘水,顷在俯仰间,一致蹉跌,求止岂得哉!’”[注][后晋]刘昫等撰《旧唐书》卷92《魏元忠传》,北京:中华书局,1975年,第2947页。《旧五代史》卷60:“夫易惟忌满,道贵持盈,傥恃勇以丧师,如擎盘而失水,为蛇刻鹤,幸赐徊翔。”[注][宋]《旧五代史》卷60《唐书·李袭吉传》,北京:中华书局,1976年,第804页。《金鳌退食笔记》卷上载:“才催进楫,即分凫雁之辉;许带归鞍,宁羡樱桃之赐。擎盘散馥,溅齿流甘。”[注][清]高士奇《金鳌退食笔记》,北京:北京古籍出版社,1980年,第121页。《太平广记》卷236载:“(元)琛尝会宗室,陈诸宝器,金瓶钱瓮百余口。瓯擎盘合称是。”[注][宋]李昉《太平广记》,北京:中华书局,1961年,第5册,第184页。《格致镜原》卷4载:“(汉郊祀志)作承露仙人掌。(注)苏林曰:‘仙人以手掌擎盘承甘露。’师古曰:‘建章宫承露盘高二十丈七围,以铜为之。上有仙人掌承露,和玉屑饮之。’”[注][清]陈元龙《格致镜原》,上册,南京:江苏广陵古籍刻印社,1989年,第36页。因此,《什物历》中的“花擎盘”是花托盘的意思,在以鲜花供养佛陀时,它被用来盛装鲜花。

敦煌洞窟壁画中有大量的供养菩萨、胁侍弟子手持花盆、花盘、花杯作供养状的画面,或出现在说法图,或出现在经变画中,或出现在单个的菩萨中,代表如莫高窟中唐第199窟西壁龛外北侧大势至菩萨,手托玻璃杯,中盛莲花;又,在各类经变画中常见托盘或托盆的菩萨,代表如盛唐第148窟东壁药师经变画中一供养菩萨手托褐色勾沿的玻璃盆,盆里摆放的是蓝色的莲花。也有世俗供养人出现在托盘盛花供养的现象,代表如莫高窟中唐第361窟供养人像、五代第98窟的曹氏女性供养人像。

3.手持花瓶供养

把鲜花插于瓶中以供养佛,佛教图像中很常见,也广见于佛典记载。东汉西域三藏竺大力共康孟详译《修行本起经》卷上《现变品第一》:“时有一女,持瓶盛花。佛放光明,彻照花瓶,变为琉璃,内外相见。”[注][后汉]竺大力、康孟详《修行本起经》,《大正藏》,第3册,第462页。西晋居士聂道真译《异出菩萨本起经》载:“有一女人,名曰瞿夷,持应水瓶,有华七枚,华名优钵(莲花)。”[注][西晋]聂道真《异出菩萨本起经》,《大正藏》,第3册,第617页。女人多以瓶盛花供养,图像中常为菩萨持瓶,瓶中有鲜花。元魏菩提流支译《大萨遮尼乾子所说经》之《诣严炽王品第四》:“(诸花)遍布道路,金瓶、银瓶盛百千种诸杂妙花。”[注][元魏]菩提流支《大萨遮尼乾子所说经》,《大正藏》,第9册,第327页。以上主要是瓶中插花供养佛。

另,佛教设坛,也往往使用瓶花,宋法贤译《佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经卷第一》之《一切如来真实理金刚三昧仪轨分第二》云:

又复外曼拏罗四方四隅,依法安置八大菩萨,于其四门各安阏伽瓶,其瓶须依法选择,满盛香水,以妙花果插于瓶内,及以五宝、五谷、五药等安于瓶中,以上色缯帛盖覆瓶上。[注][宋]法贤《佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经》,《大正藏》,第8册,第798页。

瓶中盛花在佛教各类场合多有出现,其实像观音菩萨手持净瓶中插杨柳枝的作法,或许也影响到后期人们以瓶中插花供养的思想。而把花枝插在盛有干净水的瓶中,可使鲜花多存活几天。清代康熙年间所修的《沙弥律仪毗尼日用合参》载:

请僧行道,献花供佛,众僧以梵罂(泛指小口大腹的瓶子)盛水,浸花茎,欲令不萎。[注][清]袾宏、戒显、济岳《沙弥律仪毗尼日用合参》,《卍新修续藏经》,第24册,第1120页。

从已发现的佛塔地宫可知,地宫物品中往往会有净瓶出现,其中的净瓶除作为僧人随身携带的法物之外,或许也有作为插花供养的情况。

敦煌壁画所见手托花瓶的多是供养菩萨形象,代表如莫高窟初唐第321窟东壁南侧释迦说法图中右边的胁侍菩萨,手托一插有鲜花的花瓶;盛唐第148窟东壁上一供养菩萨,双手持插有莲花的花瓶,胡跪于莲花座上;沙州回鹘时期第310窟南壁的弥勒说法图中的两位胁侍菩萨,手中也分别托举两种不同的瓶花。

4.散花供养

散花供养,是佛教经典记载颇多的鲜花供养方式,多与佛陀神异现象相关联。敦煌壁画中大量出现的飞天散花图像,最具艺术表现力。天人散花往往和佛陀降生等一生重要活动或佛陀神异故事或现象有关,烘托佛陀的神圣性、庄严性、高尚性以及其所具有独特的娱佛思想,渲染佛教活动场景的美妙与不可思议性。吴支谦译《须摩提女经》云:

是时,世尊还舍神足,如常法则入满富城中。是时,世尊足蹈门阈上,是时天地大动,诸尊神天散华供养。是时,人民见世尊容貌诸根寂静,有三十二相、八十种好,而自庄严。[注][三国吴]支谦《须摩提女经》,《大正藏》,第2册,第842页。

包括《佛本行经》在内的诸多经典均记载佛陀诞生时“诸天散华”的现象,也可以看到佛典在描述佛陀诸多神变时也往往会出现“诸天散华”的奇妙景象,均是对佛陀的供养,这是最常见的散花场景。

另,起初天女以所散之花是否着身来验证弟子们的向道之心,如孙吴时支谦译《佛说维摩诘经》有载,即所谓“舍利弗抖花不掉”情节。这里的天所散华,是区分菩萨与弟子是否断烦恼的标志,成了区分菩萨与弟子根性的象征物。

同样记载另见宋四明沙门知礼述《观音义疏记》:

天女以天华散诸菩萨、大弟子上,华至诸菩萨即皆堕落,至大弟子便着不堕,一切弟子神力去华不能令去。[注][宋]知礼述《观音义疏记》,《大正藏》,第34册,第941页。

以上佛典所记散花情景,在敦煌壁画维摩诘经变中有形象的表现,即是经变画其中“天女戏弄舍利弗”情节画面[注]贺世哲《敦煌壁画中的维摩诘经变》,《敦煌研究》1982年第2期,第62-87页。。代表画面如莫高窟初唐第203窟西壁龛外南侧上部的《维摩诘经·方便品》和北侧上部的《维摩诘经·文殊师利问疾品》中都有天女散花的画面,此类图像在敦煌维摩诘经变中一直延续了下来。

后来,以散花来验证弟子向道之心的用意逐渐演变成以花朵纷纷扬扬地从空中飘落的情景,来渲染庄严的佛教气氛,借以表达对佛的供养[注]刘凌云《“天女散花”考源释义》,《襄樊学院学报》2009年第3期,第50-54页。。佛典中对散花供养,则多有描述,佛教的重要事件或佛陀的重要活动场合,均会有天人散花以烘托气氛。

后秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念译《佛说长阿含经卷第四》之《游行经第二后》:

阿那律曰:汝等欲以香花伎乐供养舍利,竟一日已,以佛舍利置于牀上,使末罗童子举牀四角,擎持幡盖,烧香散花,伎乐供养,入东城门,遍诸里巷,使国人民皆得供养;然后出西城门,诣高显处而闍维之。而诸天意欲留舍利七日之中,香花伎乐,礼敬供养;然后以佛舍利置于牀上,使末罗童子举牀四角,擎持幡盖,散花烧香,作众伎乐,供养舍利。入东城门,遍诸里巷,使国人民皆得供养;然后出城北门,渡凞连禅河,到天冠寺而闍维之。是上天意,使牀不动。[注][姚秦]耶舍、竺佛念《佛说长阿含经》,《大正藏》,第1册,第27页。

这是对佛教重要膜拜对象佛舍利的各种供养,其中就有散花供养的方式。

宋天竺三藏求那跋陀罗译《过去现在因果经》卷3:

尔时如来,心自思惟:八正圣道,是三世诸佛之所履行,趣般涅槃路;我今已践,智慧通达,无所罣碍。于时大地,十八相动,游霞飞尘,皆悉澄净,天鼓自然,而发妙声,香风徐起,柔软清凉,杂色瑞云,降甘露雨,园林花果,荣不待时。又雨曼陀罗花、摩诃曼陀罗花、曼殊沙花、摩诃曼殊沙花、金花、银花、琉璃等花;七宝莲花,绕菩提树,满三十六踰闍那。是时诸天,作天伎乐散花烧香,歌呗赞叹,执天宝盖及以幢幡,充塞虚空,供养如来。龙神八部,所设供养,亦复如是。当尔之时,一切众生,皆悉慈爱,无瞋害想。[注][刘宋]求那跋陀罗《过去现在因果经》,《大正藏》,第3册,第642页。

这是对佛陀得“八正圣道”后达“智慧通达,无所罣碍”境界的供养,其中诸天“作天伎乐散花烧香”即是一种供养的方式。

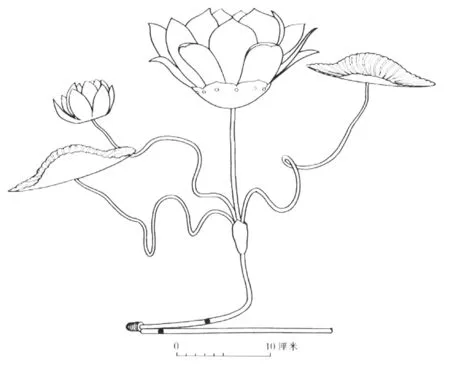

图1 莫高窟隋代第390窟龛(敦煌研究院提供)

像这样的图像在敦煌各类说法图、经变画中均可见到,代表如隋唐诸多佛龛主尊说法场景之上龛顶的诸多天人伎乐,均作散花供养状(图1),即是图像对类似如上经典描述场景的形象表现,以天人散花的形式,把佛陀主尊说法场景进行强烈了渲染,达到奇幻的非常境界,也象征着佛教净土的美好,从而使其成为信众顶礼膜拜的对象。

三、敦煌的假花供养

信徒对佛的种种供养,是在积修功德。作为一种功利性供养,真花(即鲜花、时令花)从颜色、香味和触觉上,“有柔软之德,使人心缓和”,更适合供养。然而,一些文献中有信徒用假花供佛的记载。假花,古代叫做像生花或仿生花,有丝织品、纸张、金银,甚至植物等材质。供奉是古代像生花的一大用处[注]陆锡兴《像生花与簪花、供花》,第89-98页。。杨炯《盂兰盆赋》上半部分描述了武则天于如意元年(792年),自宫中将盂兰盆分送佛寺的壮丽情形,其中就有百官于洛阳城南门用假花果装饰盂兰盆道场的记载:

陈法供,饰盂兰,状神功之妙物,何造化之多端;青莲吐而非夏,赪果摇而不寒;铜铁铅锡,璆琳琅玕,映以甘泉之玉树,冠以承露之金盘。宪章三极,仪形万类,上寥廓兮法天,下安贞兮象地。

夫其远也,天台杰起,绕之以赤霞;夫其近也;削成孤峙;覆之以莲花;晃兮瑶台之帝室;赩兮金阙之仙家。其高也;上诸天于大梵;其广也;遍诸法于恒沙;上可荐元符于七庙,下可以纳群动于三车者也。[注][清]董诰等编《全唐文》,北京:中华书局,1983年,第1919页。

图2 唐庆山寺地宫的三彩南瓜(采自《武周皇刹庆山寺》,图版115)

“青莲吐而非夏,赪果摇而不寒。”显然是以假花果来装饰盂兰道场[注]范军《盂兰盆节的宗教源流》,《华侨大学学报(哲学社会科学版)》2006年第3期,第70-80页。。唐武宗会昌四年(844),日本圆仁《入唐求法巡礼行记》卷4载:“(长安)城中诸寺七月十五日供养,诸寺作花蜡花□、假花果树等,各竞奇妙。”[注][日]释圆仁著,小野胜年校注《入唐求法巡礼记校注》卷4,石家庄:花山文艺出版社,1992年,第445页。敦煌写本S.6537v14记载了新年时朝廷赐给官吏的节候赏物中就有假花:“岁日赏屠苏酒、五辛盘、假花果、胶牙饴。”[注]谭蝉雪《敦煌岁时文化导论》,第261页。这种假花当是由剪刀裁剪而成,并且立春赐花的习俗或源于唐中宗朝,宋代高承《事物纪原》卷8载:“唐中宗景龙中(707-710),立春日出剪彩花。又四年正月八日立春,令侍臣迎春,内出彩花,人赐一枝。董勋《问礼》曰:‘人日造花胜相遗,不言立春。则立春之赐花,自唐中宗始也。’”[注][宋]高承撰,[明]李果订,金圆、许沛藻点校《事物纪原》,北京:中华书局,1989年,第429页。均是假花供养事例。

佛教地宫中使用假的供养具,除假花外,还有常见的假水果、假动物等,代表如唐庆山寺地宫的三彩南瓜(图2),另在河北定州北宋静志塔地宫出土石制桃,木制南瓜、枣,玻璃葡萄(纸绳作枝蔓)(图3)[注]日本出光美术馆、定州博物馆编《地下宫殿的遗宝——中国河北省定州北宋塔基出土文物展》,东京:出光美术馆,1997年,图版35、36、55。,真水果放在地宫在极短的时间内会腐烂,故以各种材料制作的假水果替代,可以达到永久保存供养佛陀的目的,在这里反映的正是佛教地宫深受墓葬陪葬品深刻影响的结果[注]冉万里《中国古代舍利瘗埋制度研究》,北京:文物出版社,2013年。。无论是假水果还是假花,其表达的供养目的是一致的。

敦煌春季短暂,不像南方常年都有鲜花可供采摘。在鲜花凋落后或一些盛大的佛教节日里,由于鲜花供应有限,当地信徒往往会用大量的假花来装饰道场。从敦煌藏经洞写本文献记载可知,敦煌地区流行的假花大致有假花树、幡花、假莲花和干花四种。

图3 河北定州北宋静志塔地宫玻璃葡萄(采自《地下宫殿の遗宝》,图版35、36)

1.假花树

佛经中有花树庄严佛陀周围作供养状的记载,如《佛本行集经》云:“彼园树木,蓊郁扶疏,世间无比。其中多有种种花树、种种果树,以为庄严。”[注][隋]闍那崛多《佛本行集经》,《大正藏》,第3册,第686页。《佛说宝雨经》亦云:“为欲供养释迦牟尼佛故,即以种种神通变化,示现宝树、花树、果树、劫波树等,皆以真金、琉璃、颇胝迦宝而严饰之。”[注][唐]达摩流支《佛说宝雨经》,《大正藏》,第16册,第285页。除自然生长的花树外,还可以用假花树供养佛陀。陕西临潼庆山土地宫舍利宝帐上盖的四角各插一铜梗银叶菩树(图4)[注]赵康民《武周皇刹庆山寺》,西安:陕西旅游出版社,2014年,第38、60、61页。,作为供养具,是假花树的代表。敦煌壁画中主尊佛陀两侧出现花树的图像事例非常之多,莫高窟北周第428窟仍然留存有最初泥塑的假树(图5),应该是假花树的图像基本形式。

图4 唐庆山寺地宫舍利宝帐上的花树(采自《武周皇刹庆山寺》,图版61)

图5 莫高窟北周第428窟中心柱正向面(敦煌研究院提供)

由文献记载可知,佛教信徒造花树的历史可追溯到南北朝时期。《玉烛宝典》卷2载,二月八日行城,种种名花以散,但“此时花树,未甚开敷,……其花道俗唯刻镂锦采为之”,晋《范注集·新野四居别传》云:“家以剪佛花为业,其来盖久”。[注]谭蝉雪《敦煌岁时文化导论》,第263页。日本僧人圆仁对唐武宗年间的一次盂兰盆节节日活动进行了描述:

城中诸寺七月十五日供养。诸寺作花:蜡花拼、假花果树等,各竞奇妙。常例皆于佛殿前铺设供养,倾城巡寺随喜,甚是盛会。今年诸寺铺设供养胜于常年。[注][日]释圆仁著,[日]小野胜年校注《入唐求法巡礼记校注》卷4,第445页。

其中诸寺作花之“蜡花拼”“假花果树”均是假花树供养的形式。

唐五代时期,敦煌当地也有造花树的习俗。造花树所需工料和工钱多由归义军府衙负担,并见于归义军府衙的一些支出簿上,如:

P.4640《衙府纸破历》:

己未年(899年)六月廿三日,支与判官喜首造花树细纸一束。[注]黄永武主编《敦煌宝藏》,第134册,第125页。唐耕耦、陆宏基《敦煌社会经济文献真迹释录》第3册,第257页。

P.2629《衙府酒帐》:

十日,支康德友酒一斗,支校花树僧酒一角。六日,供造花树僧逐日酒一斗。[注]黄永武主编《敦煌宝藏》,第122册,第620页。唐耕耦、陆宏基《敦煌社会经济文献真迹释录》第3册,第274页。

又,P.3111《庚申年(960年)七月十五日于阗公主舍施纸步花树台子等历》载:

于阗公主新建 官造花树,新花树六,内一是瓶盏树;又新布树一,又旧瓶树一,又布树一,纸树一,新花叶一百六十七叶;又旧花七十九叶,新镜花四,旧镜花六,新绿叶一十八,旧绿叶三。[注]黄永武主编《敦煌宝藏》,第126册,第328页。唐耕耦、陆宏基《敦煌社会经济文献真迹释录》第3册,第99页。

这是于阗公主为供养佛而造的各类花树及树叶,从种类上看,于阗公主所造的花树有纸树、布树、瓶(盏)树三种。

假花树的具体形象在敦煌壁画中并不易于判断,理论上讲画家实没有必要在壁画上表现假的花树。但我们在唐代开始沿窟壁画像文殊变、普贤变中常可见到前列出现一身持要金属质树枝装供养具,有枝杆、树叶、花瓣,其上挂长幡,代表如榆林窟中唐第25窟文殊普贤变,另在莫高窟和榆林窟五代宋归义军和西夏时期文殊普贤变中也可常见到,若推测不致大谬,或即是写本所记花树。当然在寺院、佛堂、兰若等处,应该有大量的花树使用,只是实物未保存下来而已。

2.幡花

幡花材质多样,形状应为幡形,用于散布道场。根据文献记载,大约在晋末南朝之际,幡花首先被用于佛教盂兰盆节活动中,南朝梁宗懍《荆楚岁时记》载:

按,《盂兰盆经》云有七叶功德,并幡花、歌鼓、果实送之。盖由此也。故后人因此广为华饰,乃至刻木割竹,饴蜡剪彩,模花叶之形,极工巧之妙。[注]王要林、黄益元、曹光甫《汉魏六朝笔记小说大观》,上海:上海古籍出版社,1999年,第1058-1059页。

唐代宗七月望日设内道场,修造奢华的盂兰盆,祭祀祖先,并巡行寺观,百官参与其中。《王缙传》中详细记载:

唐代宗大历元年(766)七月望日,于内道场造盂兰盆,饰以金翠,所费百万,又设高祖已下七圣神座。备幡节、龙伞、衣裳之制,各书尊号于幡上以识之。舆出内,陈于寺观。是日,排仪仗,百僚序立于光顺门以俟之,幡花鼓舞,迎呼道路。[注][后晋]刘昫等撰《旧唐书》卷118《王缙传》,第437页。

唐五代时期,敦煌当地使用幡花的记载颇多。敦煌写本P.2704为曹议金时二月八日的道场疏文,其中记载了幡花的使用:“伏睹建寅上朔,白伞广布于八方;太簇末旬,翻(幡)花遍施于九处……”[注]黄永武主编《敦煌宝藏》,第123册,第396页。唐耕耦、陆宏基《敦煌社会经济文献真迹释录》,第3册,第86页。又S.5957《二月八日文》也有二月八日行城时幡花的使用:“金容千铺,幡花引而环城。”[注]黄永武主编《敦煌宝藏》第44册,第599页。S.1441《二月八日文等范本》“真俗旋城,幡花隘路。”[注]黄征、吴伟校注《敦煌愿文集》,长沙:岳麓书社,1995年,第31页。在二月八日佛诞日,敦煌各界举行盛大的庆祝活动,其中大量幡花的使用是为了庄严道场,也可以渲染气氛。

另,敦煌本《亡尼文》也有大量对幡花使用的描述:

于是幡花布地……以斯功德,并用庄严亡尼所生魂路:惟愿神超火宅,生净土之莲台;识越三途,入花林之佛国。[注]黄征、吴伟校注《敦煌愿文集》,第9页。

此处使用幡花,是人死后把幡花散布道场,有祈求往生净土的意思。

幡花的图像,在敦煌壁画中不是十分明确,但是考虑其名称关系和使用场合与功能,在前述文献所记幡花往往是在各类大型佛教活动的现场、道路、内道场等处,而且往往可以达到“幡花遍施于九处”“幡花引而环城”“幡花隘路”的宏大效果,应该说幡花的制作较为廉价简便。在敦煌藏经洞出土有大量的各类材质的大大小小的各类形式的幡或残件,现藏于大英博物馆、法国集美博物馆和俄罗斯艾尔米塔什博物馆等处,或许其中部分即是以上写本所记“幡花”。另在莫高窟北区洞窟北228窟出土一件“联珠形剪纸”[注]彭金章、王建军《敦煌莫高窟北区石窟》,第3卷,北京:文物出版社,2004年,第337页,图版177。,倒似幡脚。此类作品与其说是剪纸,倒不如称其为幡花之一种。北228窟是一瘗窟,另有一件纸衣,若出土幡花,正是敦煌《亡尼文》所记在死者超度法会上使用的为死者作功德的“幡花”。因此,仔细考察,藏经洞曾经出土的几件剪纸作品,像P.4518剪纸形塔,也有可能是幡花的一种,或是敦煌写本所记“幡花”。

3.金质、银质或铜质的莲花

据史料记载,各种金质或银质的花朵魏晋南北朝时就已经出现,起初可能是头饰或服装的装饰物[注]陆锡兴《像生花与簪花、供花》,第89-98页。。又,莲花象征着佛国净土的庄严美好,也常常用来作为对佛的供养。1978年,陕西省扶风县法门寺地宫出土两件银芙蕖实物(FD5:071、072),由底座、杆(茎)、花、叶和蕾组成(图6)[注]李坤《中华国宝名器图鉴》,西安:陕西师范大学出版社,2007年,第52页。陕西省考古研究院、法门寺博物馆、宝鸡市文物局、扶风县博物馆编著《法门寺考古发掘报告》,北京:文物出版社,2007年,第186页,图122,彩图163。,作为佛的供养物,于咸通十四年(873)唐懿宗第六次迎奉佛骨时赐与法门寺[注]法门寺博物馆,韩生编著《法门寺文物图饰》,北京:文物出版社,2009年,第235页。。1985年,陕西省临潼庆山寺遗址塔基也出土一对铜茎的金莲花,均由梗、茎、叶、花和蕾组成(图7)[注]李坤《中华国宝名器图鉴》,西安:陕西师范大学出版社,2007年,第58页。赵康民《武周皇刹庆山寺》,第58-61页。,也是皇家供养物。这些出土在寺院佛塔地宫中的金属莲花,是当时的高级供养物,非一般供养者所施舍。

图6法门寺地宫银芙蕖(采自《中华国宝名器图鉴》,第52页)

图7庆山寺遗址塔基铜茎金莲花(采自《武周皇刹庆山寺》,图版58、59)

敦煌写本文献中有用假莲花供养诸佛的记载,P.2669《安伞旋城文》云:

今则三春首月,四序初旬,安白伞于八方,置胜幢于九阁。僧尼绕府于莲叶,若鹿母之行踪;官吏旋转鼓乐,像文(珠)殊之圣会。[注]黄永武主编《敦煌宝藏》第140册,第84页。

正月,先置白伞于道场,然后僧尼擎执莲花,士俗手捧香炉,绕城而行。正月不是莲花盛开的季节,即使是夏季作为北方沙漠的敦煌地区也不生长莲花,因此僧尼手中所持莲花当是人造假莲花。

唐五代时期敦煌寺院库房中人造莲花数量颇丰,P.2613《唐咸通十四年(873)正月四日沙州某寺交割常住物等点检历》中的“大铜莲花二,并杆”,P.3161《年代不明(10世纪)某寺常住什物交割点检历》中的“新附金铜莲花两支,并杆、坐具全”,P.4004《庚子年(940或1000)后某寺交割常住什物点检历》中的“新造鍮石莲花二柄,并座具全”等[注]唐耕耦、陆宏基《敦煌社会经济文献真迹释录》第3册,第11、39、32页。,这些均是敦煌寺院中使用铜、金铜、黄铜莲花的史实记载。敦煌地区经济有限,金属莲花以铜质为主,金银莲花不常见。

4.干花

史料把经过干化处理的花朵称作“花腊”。陆锡兴认为,“(花腊)它由于经过人工处理,可以被认为是人造花”[注]陆锡兴《像生花与簪花、供花》,《南方文物》2011年第4期。。敦煌写本《施舍疏》中出现“红花”,P.2567v《癸酉年(793年)二月沙州莲台寺诸家散施历状》记“(诸家散施)红花一百二十斤”,P.3541《年代不明舍施疏五件》中有“花一斤”,P.2803《李吉子等施入疏七件》中“红花一斤”等所记[注]唐耕耦、陆宏基《敦煌社会经济文献真迹释录》第3册,第71、78、81页。,应是干花。这些记载中的红花均是施舍给寺院的物品,因此应当属寺院的供养具品种。

由于《施舍疏》中用称量词“斤”来形容信徒施入寺院的红花,而且施舍的时间多在一月、二月等鲜花还没有盛开的季节,故这里的红花或许是一种晒干的花瓣。从“诸家散施”、“李吉子等施入”来看,三件文书中的“红花一斤”为多人共同施舍后的总数,这大概是由于干花瓣分量轻而需要采摘大量花朵的缘故。

红花花瓣是中药和制造染料、颜料、胭脂和食品的原料,具有特异的香气。这种红花又称为“番红花”、“藏红花”“西红花”,和通常所谓“红花”“红蓝花”是有区别的,后者多为染料[注]刘景云、杨建军《西域“红蓝”花名考》,沙武田主编《丝绸之路研究集刊》第1辑,北京:商务印书馆,2017年,第69-79页。。这里把红花施入寺院的行为,显然是对佛的一种供养。

在个人对佛的一般供养中,信众所用的多是鲜花。但是,从以上几种假花供养的情况可知,由于鲜花供应有限,在举办二月八日行城及七月十五日盂兰盆道场等这样大型的佛教节日和法会时,信众往往用假花代替鲜花供佛。

四、莲花供养

莲花很早就在作为君子的象征而在中国文学作品中广泛出现。佛教流入汉地之后,莲花成为其重要标志之一。敦煌石窟壁画中随处可见莲花的图案以及菩萨、天人、世俗供养人手持莲花供养的画面,就连一些佛教供养器具如香炉、供盘等都做成了莲花的样式。莲花之所以为佛教信众格外推崇,与它被赋予的传统文化内涵和大乘佛教提倡的莲花净土有关。《佛为首迦长者说业报差别经》记载了鲜花供佛的第九种功德就是命终生天,而莲花是往生佛国极乐净土的象征。另,莲花在众花中最大、最盛,最能代表庄严妙法;莲花柔软素净,坐其上花却不坏,更可以展现神力。

唐道基《摄大乘论释》卷15载:

释曰:以大莲华王,譬大乘所显法界真如。莲花虽在泥水之中,不为泥水所污,譬法界真如虽在世间,不为世间法所污。又莲花性自开发,譬如法界真如性自开发,众生若证皆得觉悟。又莲花为群蜂所采,譬法界真如为众圣所用。又莲花有四德,一香,二净,三柔软,四可爱,譬法界真如,总有四德,谓常乐我净。于众花中最大最胜,故名王,譬法界真如于一切法中最胜。[注][南朝陈]道基《摄大乘论释》,《大正藏》,第31册,第264页。

虽然佛经没有明确记载观世音和大势至手中所持之物,但是却把莲花和观音的慈悲联系在一起。

日本圆仁《苏悉地羯经略经疏》记载:“若献观音,应用水中所生白花,而供养之。”原因是:“莲花,诸菩萨大悲三昧,滋润万善,利益众生,而无所著,故献观音用水中莲也。”[注][日]圆仁《苏悉地羯经略经疏》,《大正藏》,第61册,第389页。故敦煌壁画中观世音菩萨手中所持最常见的是莲花、杨柳枝和净瓶,大势至菩萨手中所持多为莲花或捧花钵。

《法华经·序品》曰:“香花伎乐常以供养。”此经文中记载的香花主要是指莲花,有四种:“是時天雨曼陀罗華(白莲花)、摩诃曼陀罗华(大白莲花)、曼殊沙华(赤莲花)、摩诃曼殊沙华(大赤莲花),而散佛上及诸大众。”[注][后秦]鸠摩罗什《妙法莲华经》,《大正藏》,第9册,第2页。

武则天在如意元年设设置了奢华的盂兰盆会,其中最引人注目的是各类供养物,而“青莲”即是莲花之一种陈法供,饰盂兰,壮神功之妙物,何造化之多端;青莲吐而非夏,赪果摇而不寒,铜铁铅锡,璆琳琅玕,映以甘泉之玉树,冠以承露之金盘。[注][清]董诰等编《全唐文》卷190,第1919页。

敦煌壁画所见的供养菩萨、胁侍菩萨和观音、文殊、大势至等手中所持的莲花,多为红色,如莫高窟初唐第322窟东壁门上画一菩萨结跏趺坐于莲花座上,手托一红莲;初唐第57窟西壁龛内南侧绘一菩萨,手中所托也是红莲;中唐第158窟东壁南侧观世音菩萨手中持一枝长茎红莲;西夏第328窟东壁北侧绘一供养菩萨,手中托一花盘,盘四周摆放着红莲,盘中央的花瓶里也插有红莲花。

另外,敦煌写本中也多见“红莲”一词。P.4640《住三窟禅师伯法门法心赞》载:“归于宕谷,业果精研……红莲拔淤,俱可有情。”[注]黄永武主编《敦煌宝藏》第134册,第119页。郑炳林《敦煌碑铭赞辑释》,第80页。红莲花象征佛法有情。P.3720《张淮深造窟功德碑》亦载:“四王帝主,奉以琼花。梵释之天,来供妙果……阶铺异锦,满砌红莲。”[注]黄永武主编《敦煌宝藏》第130册,第199页。郑炳林《敦煌碑铭赞辑释》,第267、268页。以红莲花描绘佛国净土的美好景象。敦煌写本《佛堂愿文》中用红莲来形容往生的净土佛国:“兼资七祖父亡灵,齐登红莲菡萏。”[注]黄征、吴伟校注《敦煌愿文集》,第41页。

我们或许可以从敦煌写本和壁画中多处出现的红莲现象,看出信徒以莲花供养佛祖时在颜色选择上似乎更偏向于红色,正是敦煌壁画中丰富的菩萨、天人、供养人手持画面的集中反映。

五、结语

鲜花供养是对佛陀的诸多供养中不可或缺的一种,信众通过鲜花供佛可以积累功德,获得福报。唐五代宋初,敦煌地区的花供养,既有鲜花,又有假花。在大型的佛教法会或节日中,由于鲜花供应不足,便多用人造的假花来代替。根据佛典记载,水陆所生种种诸花都可拿来供养诸佛。因此,敦煌春季莫高窟窟前、世家大族的花园或果园里、寺院周围和路边等漫山遍野盛开的鲜花均可以被用来供养诸佛。用鲜花供养佛时,可以手持,可以手托花盆、花盘或花瓶,也可以散花供养。作为佛教重要标志之一的莲花,在敦煌壁画中多被用来作为对佛的供养,而且当时人们似乎更喜欢红色的莲花。敦煌各时代壁画中大量手持鲜花供佛的图像,是我们认识佛教花供养的重要形象资料,也是该课题研究的基本前提,实有可进一步探讨的空间。