原则性与灵活性:中国参与安理会授权使用武力研究

2018-12-15李廷康

李廷康

一、问题的提出

在《联合国宪章》(以下简称《宪章》)第43条“特别协定”无法订立、第42条“空海陆军行动”没有武装力量支持的情况下,安理会根据《宪章》第七章,将武力强制行动的执行权交由会员国或区域组织代为行使,由此,安理会授权使用武力逐渐成为联合国集体安全机制的武力执行措施。自1950年朝鲜战争以来,安理会多次通过决议采取授权行动。但是,这种折中手段由于合法性与有效性的不足,一直备受争议。①参见李廷康:《安理会授权使用武力机制合法性与有效性关系问题分析》,《国际关系研究》2017年第4期,第61-83页。中国与安理会授权使用武力密切相关。一方面,作为安理会常任理事国之一,中国参与了安理会授权使用武力的决策和部分行动。中国的非否决票是安理会启动授权的基本条件之一,中国作为五个常任理事国之一也经常在安理会磋商和表决中表达本国的立场。另一方面,安理会授权使用武力与我国持续扩大的海外利益息息相关,合理、有效的行动可以保护海外利益,反之则可能对我国海外利益构成潜在的威胁。随着中国综合国力的迅速提升,中国积极参与全球安全治理,包括派出舰队打击索马里海盗、参与护航行动,中国也在联合国行动中发挥越来越重要的作用。

然而中国的积极应对,外界却是褒贬不一,质疑颇多。①一些西方国际关系学者认为,中国外交和安全政策行为变得更加进取,更倾向民族主义,并冠以“过度自信的中国”等称号。当然西方学界也不乏一些更温和的声音。参见[丹麦]宋美佳:《变动条件下的中国外交和安全政策行为》,《国际政治研究》2014年第3期,第96-109页;[美]江忆恩:《中国对国际秩序的态度》,《国际政治科学》2005年第2期,第26-67页等。目前国内外学界对中国参与安理会授权使用武力的系统研究明显不足,现有成果主要集中在案例研究或夹杂在联合国改革等问题中;②See Suzanne Xiao Yang,China in UN Security Council Decision-Making on Iraq:Conflicting Understandings,Competing Preferences,1990-2002(Routledge 2013);Burns H.Weston,Security Council Resolution 678 and Persian Gulf Decision Making:Precarious Legitimacy,85 The American Journal of International Law 516-535(1991);朱立群:《联合国投票变化与国家间关系(1990-2004)》,《世界经济与政治》2006年第4期,第19-54页;戴轶:《联合国集体安全制度改革与中国和平发展的交互影响》,《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2006年第6期,第820-825页;钮松:《“越境打击”索马里海盗与中国外交转型》,《太平洋学报》2012年第9期,第67-76页;漆海霞、张佐莉:《弃权还是否决?——中国如何在安理会投票中表达反对立场》,《世界经济与政治》2014年第5期,第101-123页;陈东晓主编:《全球安全治理与联合国安全机制改革》,时事出版社2012年版等。其他关于中国参与的研究散见于安理会授权使用武力问题的研究中。中国对于安理会授权使用武力的态度如何,参与了哪些授权使用武力的决策和行动,中国的参与过程表现出了什么样的特点、存在哪些问题、需要如何改进等问题都需要进一步研究。

本文通过回顾中国参与安理会授权使用武力的决策和行动历程,对中国所持立场的两层原则进行分析,认为中国在参与安理会授权使用武力实践中有兼具原则性和灵活性的特点,并希望在两者之间取得平衡。原则性是指中国在参与安理会授权使用武力中坚持一贯原则,保持着较为谨慎的立场;而灵活性则是指中国在参与中灵活务实、“逐案处理”的政治智慧和外交技巧。应该来说,在历次安理会授权使用武力实践的决策和行动中,中国结合本国实际情况和国际局势变化作出决策,以更加负责任的态度对待联合国安理会发挥维持国际和平及安全的职责,具有相当的合理性。实践表明,中国参与度仍面临挑战,需要在未来的参与中更好地平衡原则性与灵活性。

二、中国参与安理会授权使用武力实践历程

(一)安理会授权使用武力的程序

安理会授权使用武力由决策和行动两个环节构成,决策部分包括国际和平与安全问题的提出、决议草案的拟定、安理会磋商和投票。根据安理会组织原则,除了定期会议外,在主席认为必要、或经任何理事国的请求、或任何联合国会员国、大会和秘书长将某一争端或局势提请安理会注意时,应召开安理会会议,对该争端或局势进行磋商或表决。①参见联合国安理会暂行议事规则,http://www.un.org/zh/sc/about/rules/chapter1.shtml,2017年12月17日访问。当一国或多国提请安理会注意某一问题或情势并有意采取强制措施时,这些国家会将拟定的决议草案提交至安理会,由表决结果来判断该事项是否构成“和平之威胁、和平之破坏及侵略”行为,并依据《宪章》第七章作出决定是否应该采取武力强制行动。授权使用武力决议的通过意味着授权的启动。决议在导言部分回顾局势发展、过往决议并作出情势判断,在“决定”部分援引《宪章》第七章授权或建议“全体会员国”、“同某国合作的会员国”或“所有国家和区域组织”采取行动,会员国在接受授权以后派遣本国军队执行授权使用武力行动。

从这个过程来看,安理会授权使用武力的“授权”类似于“委托代理”形式,即将武力强制行动的所有权和执行权分离,授权会员国单独或通过集体形式来代为执行。这是一种维护集体安全的变通或折中方法。但在实践中,安理会授权的发起方、决策方和执行方往往是同一个国家或集团,安理会议题的选择、决议草案拟定和磋商、授权的启动和执行几乎都由美英法等国主导。决策中真正发挥作用的安理会常任理事国非正式磋商,尽管不是《宪章》中的正式程序,但它是国家之间进行谈判和妥协的重要途径,是安理会处理国际政治和安全事务的重要程序。在这个过程中,意见相似的国家很容易结成意见同盟并主导议程的开展,有意推动涉及使用武力提案通过的大国,往往会对其他国家施压或利诱,同时采取相应措施防止阻碍性或对立性联盟的出现,以满足通过决议的“九理事国之可决票包括全体常任理事国之同意票”的条件。因此,许多会员国代表对大国闭门磋商表达了不满,指出安理会的正式会议不能仅仅是宣布非正式会议决定的场所。②参见张雪慧:《论联合国安理会工作方法和程序的改进》,《法学家》1998年第3期,第41页。

加之联合国完全依赖会员国的武装力量,不仅授权使用武力行动的控制权和指挥权由各接受授权国掌握,安理会决议的建议性质也决定了各会员国可以自愿参与,并且没有明确的规则进行限制。最终,大部分安理会授权使用武力成了自我授权、缺少限制、被“私人化”的集体武力强制行动,一些有能力和意愿的国家参与的程度较深、次数较多,其他一些国家则可能处于较边缘的位置。

(二)中国参与安理会授权使用武力实践历程回顾

作为安理会常任理事国之一,尽管中国参与了安理会授权使用武力的部分决策和行动,同时在安理会磋商和表决中表明了立场和态度,但由于没有推动授权使用武力提案、主导授权决策,早期中国参与安理会授权使用武力过程的作用,基本体现在对由西方国家实施的授权使用武力行动进行批判或评论上。对朝鲜战争和南罗德西亚局势的授权决策由台湾参与,①参见何立波:《蒋介石为何三次提出出兵赴朝参战》,《党史文苑》2006年第11期,第53-56页。当时中华人民共和国尚未恢复在联合国的合法席位,且朝鲜战争的爆发让当时原本就十分紧张的安全形势变得更加复杂,使中国的领土主权遭到侵犯,中国的统一进程被打断。因此,中国对朝鲜战争中使用联合国旗帜的“联合国军”进行了强烈的谴责,认为插手朝鲜战争是美国侵略中国台湾地区、朝鲜、越南和菲律宾,乃至干涉亚洲事务的预定步骤;②参见中国解放军网:《周恩来:关于美国武装侵略中国领土台湾的声明》,http://www.81.cn/2014zyjls/2014-03/27/content_5829443.htm,2017年12月25日访问。当美国公然宣称将向三八线以北进军后,周恩来同志表示,“中国人民决不能容忍外国的侵略,也不能听任帝国主义者对自己的邻人肆行侵略而置之不理”,对美国扩大侵略战争予以严正警告;中国将授权使用武力行动视为美国的侵略工具,将联合国军定义为“侵略军”和“干涉军”,坚决反对联合国在世界各地的干涉行为。③朝鲜战争时期,《人民日报》发表了一系列文章对美国和联合国进行谴责,例如第84号(1950)决议通过后,《人民日报》发表《美帝继续玷污联合国!安理会又非法通过决议授权美国“统帅”干涉军,赖伊恭顺地充当了美帝的帮凶》一文指责授权使用武力行动;又如,《联合国大厦只剩一块招牌,奥斯汀及其走狗当了主人,真理报斥赖伊充当美国帮凶》等。参见赵磊:《中国对联合国的外交政策:1945-1971——以〈人民日报〉涉及联合国内容的文章为分析文本》,《外交评论》2005年第12期,第64-65页。1951年联合国通过了对中朝的禁运决议后,中国指责联合国“断然自绝于中国人民,已日益不可挽救地变成美国为首的帝国主义集团扩大侵略战争的工具”。④曲星:《半个世纪的历程——中国与联合国关系回顾》,《世界历史》1995年第5期,第7页。

海湾战争是中国参与安理会授权使用武力决策的开端,中国参与了全部五常磋商和决议表决。安理会对该问题进行了反复、不间断的磋商和审议,在4个月内通过了12项决议。中国对此前第660(1990)号决议等11份相关决议均投了赞成票,“谴责伊拉克违背《宪章》入侵科威特行径”,“赞成国际社会对伊拉克进行强制性的广泛经济制裁以迫使伊军撤出科威特”,主张恢复和尊重科威特的独立、主权和领土完整,维护国际正义和联合国权威性。①U.N.,Provisional Verbatim Record ofthe2933rd Meeting(S/PV.2933),New York,6 August 1990.中国也主动参与到问题的解决当中。当年11月,在国际局势紧张的情况下,中国还派出了以钱其琛外长为团长的代表团出访埃及、沙特、约旦和伊拉克四国,并且坚持“不带解决方案,也不充当调解人,广泛听取各方意见,劝说伊拉克从科威特撤军,争取海湾危机的和平解决”的出访方针。②钱其琛:《外交十记》,世界知识出版社2003年版,第78页。在关键的第678(1990)号决议上,中国不顾美国的拉拢投了弃权票,主张在联合国决议框架内和平解决海湾危机,“不赞成大国军事卷入,也不赞成以联合国的名义使用武力”,希望两个海湾国家“通过谈判解决彼此分歧”。③U.N.,S/PV.2938,25 August 1990,pp.21-22.对于在第678(1990)号决议中投弃权票的原因,中国驻联合国大使李道豫表示,两国应当通过谈判和平解决它们之间的分歧,而该决议使用武力的方法不为中国所提倡;钱其琛也指出:中国对安理会第678号决议草案允许多国部队对伊拉克采用“军事行动”的表述始终持保留态度,这一内容有悖于中国政府力主和平解决国际危机的一贯立场。④U.N.,S/PV.2963,29 November 1990,pp.29-30.此前,美国希望以决议的一致通过来防止态度谨慎的盟国产生抵触情绪并打消国会的反对声。美国国务卿詹姆斯·贝克频繁地穿梭在各国首都之间一一会谈力图说服潜在的反对国。⑤在第678号决议草案的磋商过程中,也门、古巴、哥伦比亚和马来西亚表现出反对立场,中国和苏联则较为谨慎,因此美国向安理会的拉丁美洲和非洲国家许诺长期的财政援助以换取它们的赞成票,削减对持反对意见的也门的援助,同时为了得到苏联的支持,承诺拒绝爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛参加1990年的巴黎峰会,还说服科威特和沙特阿拉伯为莫斯科提供硬通货供其偿还债务。See Burns H.Weston,Security Council Resolution 678 and Persian Gulf Decision Making:Precarious Legitimacy,85 The American Journal of International Law 523-524(1991).美国希望中国能赞成决议草案,至少是不否决,因此在多个场合反复劝说中国,例如制造贝克与钱其琛在开罗“巧遇”,甚至邀请钱其琛外长访问华盛顿作为两国恢复高级互访的“良好开端”。⑥参考钱其琛:《外交十记》,世界知识出版社2003年版,第96-99页。中国“不能接受把访美安排与投赞成票挂钩”,但在伊拉克拒绝撤军、海湾情况愈发严峻、美国已经开始纠集军队以及苏联同意安理会决议的情况下,中国最终投出弃权票。1991年3月2日,安理会通过了第686(1991)号决议,确认前述12项决议仍保持效力,被美国解释为之前授权决定的延续。中国认为该决议“没有规定安理会在安排和核查停火方面的重要作用,实际上反而延长了第678号决议生效的期限”,中国希望修改决议草案相关段落,但是该意见没有被采纳,中国“难以赞成”该决议而弃权;①U.N.,S/PV.2978,2 March 1991,pp.22-23.随后,在俄罗斯、法国和中国共同反对下,安理会针对第687(1990)号决议草案经过一个多月的磋商,最终删除了草案中“如果伊拉克不执行这些条款就马上终止停火”条款,从而促成停火。

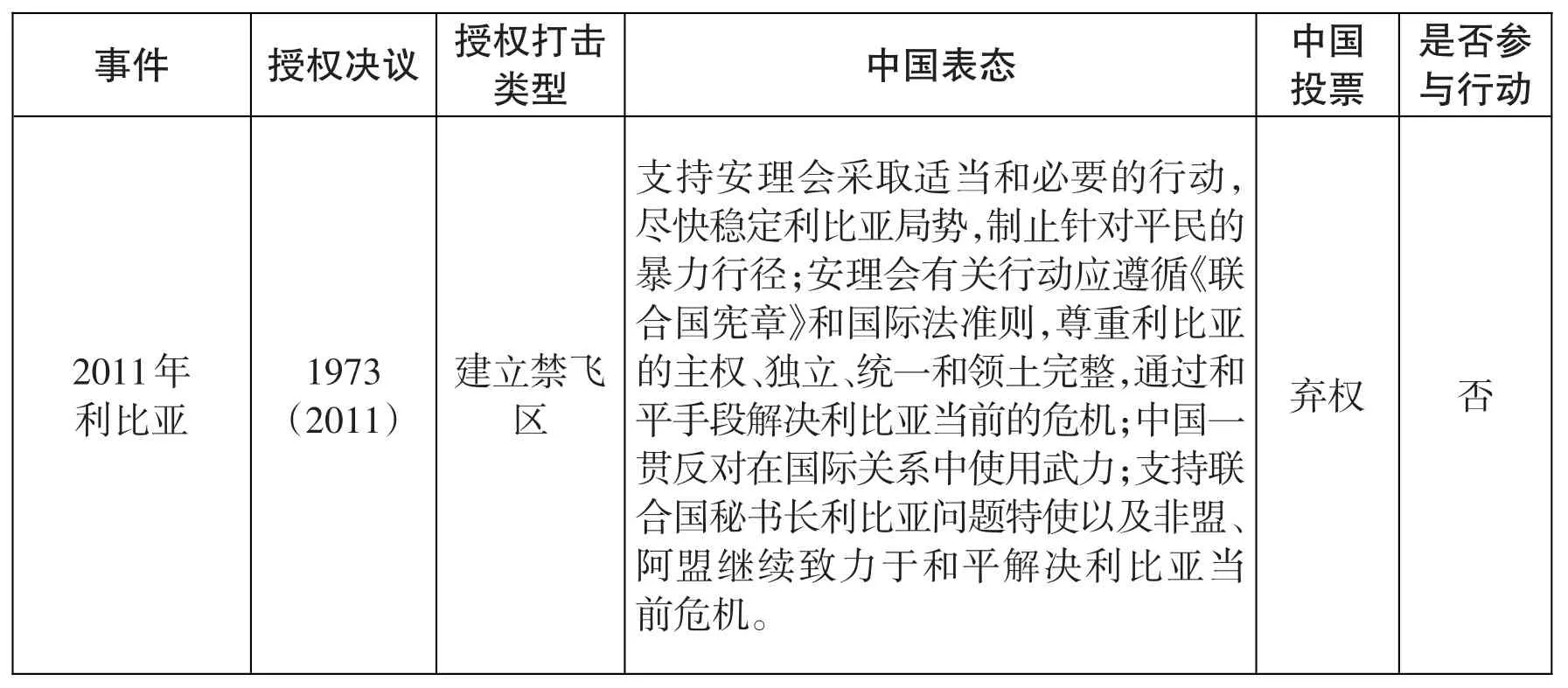

弃权的参与方式在其后的实践中也出现了多次:在波斯尼亚—黑塞哥维那局势中,安理会通过第816(1993)号决议,授权以武力强行实施第781(1992)号决议规定的禁飞区内的禁飞令,中国在这两个决议中均投了弃权票。决议意味着会员国和区域组织或安排将作为新角色介入冲突,不仅仅是维持和平更是作为建立和平者进行武装干涉,对此中国表示保留,认为决议所包含的强制行动会产生不利影响。②U.N.,S/PV.3191,31 March 1993,pp.12-13.1994年海地局势第940(1994)号决议和2011年利比亚内战第1973(2011)号决议,中国也选择了弃权。中国主张通过耐心的谈判和平解决国际上的一切争端或冲突,不赞成随意施加压力、甚至使用武力的解决办法;以军事手段解决类似海地问题不符合《联合国宪章》原则,授权也将开创危险的先例。③U.N.,S/PV.3413,31 July 1994,pp.14-15.而在20世纪末以来的几次授权使用武力的参与中,中国表现出坚决反对态度乃至投出了否决票。在伊拉克问题上,在联合国监测、核查和视察委员会和国际原子能组织在伊拉克对大规模杀伤性武器的核查没有结果的情况下,美英等国迫不及待地提出新决议草案,要求安理会授权对伊拉克进行军事打击,而当时法、德、俄、中和叙利亚五国都支持继续核查,反对启动授权,打破了美国的企图。④参见陶文钊:《从伊拉克战争看美国的单边主义》,《国际观察》2004年第1期,第3页。自2011年3月叙利亚危机爆发以来,中国与俄罗斯坚决反对利比亚悲剧在叙利亚重演,在联合国安理会投票中多次动用否决权。⑤俄罗斯在2011年10月4日、2012年2月4日和7月19日、2014年5月22日、2016年10月8日和12月5日、2017年2月28日和4月12日共8次否决关于针对叙利亚问题的安理会决议,中国则在除第五次和第八次投弃权票之外,都投了否决票。

中国也曾在两次实践中投出了赞成票。第一次是1993年的第814、837(1993)号决议,前者是授权第二期联索行动采取强制性措施执行维和行动,陈健大使认为这是根据索马里独特局势的需要而采取的,不构成维和行动的先例;①U.N.,S/PV.3188,26 March 1993,pp.10-11.后者则是对袭击联合国维持和平人员的反击。第二次是打击索马里海盗所涉系列决议②这一系列决议包括第 1816(2008)、1838(2008)、1846(2008)、1851(2008)、1897(2009)、1950(2010)、1976(2011)、2015(2011)、2020(2011)、2077(2012)、2125(2013)、2184(2014)、2246(2015)、2316(2016)和2383(2017)号决议,共15项决议,至今保持着逐年更新的特点。,“对授权成员国协助打击索马里海盗持积极态度,支持安理会尽快通过有关决议”,同时认为安理会“就相关问题采取行动时必须格外慎重”;③U.N.,S/PV.5902,2 June 2008,pp.4-5.“索马里海盗问题已成为国际公害,中国政府欢迎国际社会就此开展有效合作,支持有关国家根据国际法和安理会决议派军舰打击海盗的努力。”④U.N.,S/PV.6046,10 December 2008,pp.4-5.打击索马里海盗是中国目前为止唯一一次直接参与的安理会授权使用武力行动。中国政府自2008年12月起派出海军护航编队赴亚丁湾、索马里海域参与护航。截至2017年8月2日,中国海军已经连续不断派出了27批舰艇编队远赴亚丁湾执行护航任务,为近6400艘中外船舶安全实施护航,解救、接护和救助遇险船舶60余艘。⑤参见环球网:《海军第二十七批护航编队起航,赴亚丁湾执行任务》,http://mil.huanqiu.com/china/2017-08/11068384.html,2018年9月30日访问。

从以上实践历程来看,冷战时期中国未能参与安理会授权使用武力的决策和行动,对安理会授权使用武力持反对的态度;冷战结束之后,中国逐渐参与授权决策,但还没有发起任何涉及授权使用武力的安理会决议,对此类决议也大多比较谨慎、甚至是“抵制”;进入21世纪以来,中国的角色和作用呈上升趋势,不仅投票更加自主多元,而且还直接参与了授权行动。

表1

续表

续表

三、中国参与安理会授权使用武力的原则和特点

(一)中国参与安理会授权使用武力的原则

根据中国参与安理会授权使用武力实践历程中的立场和表态,中国坚持的“一贯立场”可以分为以下两个层次:第一层是中国阐述的基础原则性立场,中国常称之为“国际关系基本准则”,如尊重《联合国宪章》宗旨和国际法准则,国与国之间的关系应该建立在和平共处五项基本原则的基础上。其中,前者是各国在国际社会表态中的普遍话语,中国在安理会发表意见时基本上以此作为基调;后者则是结合本国国情和实践的高度概括,是中华人民共和国成立以来对外交往的指导原则。这些宗旨性原则可以划分为具体的原则,如通过对话协商等政治方法和平解决国际争端,反对在国际关系中随意施加压力甚至使用武力方法,维持国际和平与安全等。其中最重要的一条就是坚持主权原则。在当前以主权国家为最主要行为体的国际体系中,主权原则是国际法最显而易见、最基础的价值,其含义包括承诺国家平等和独立、国家自治、领土主权完整以及不可侵犯性,①[美]路易斯·亨金:《国际法:政治与价值》,张乃根等译,中国政法大学出版社2004年版,第33页。《联合国宪章》宗旨和国际法基本原则中的不侵犯、不干涉内政、和平解决国际争端等原则均是主权原则的展开,和平共处五项原则的核心也是主权原则。江忆恩指出:“中国可能是几个世纪以来国际关系中威斯特伐利亚主权体系最有力的维护者,它反对自由国际主义国家对主权国家内部事务进行干预的任何努力。”①[美]江忆恩:《美国学者关于中国与国际组织关系研究概述》,《世界经济与政治》2001年第8期,第52页。中国对于安理会和其他大国干预本国和他国事务都持谨慎态度。

第二层主要是中国对安理会授权使用武力决策和行动具体规则的理解,既包括对授权使用武力的限制条件,也包括一些解决问题的建议和构想。例如,在组织机构上,中国认为联合国作为一个维护和平与安全的国际组织,既要对国际安全负责,也要对历史负责,支持安理会采取适当和必要的行动以稳定局势,制止针对平民的暴力行径和解决危机,同时要发挥联合国(秘书长及其特使)和其他区域组织的作用;在规则程序上,中国也提醒联合国在授权一些成员国对另一个成员国采取军事行动这样的重大问题上应当十分慎重,避免匆忙行事,对各局势应该逐案处理,涉及强制行动的决议不得视为先例,在行动中要特别注意遵守国际法规则;在危机处理上,中国对当事国或该区域人民的遭遇表示深切的同情,谴责一切流血事件,赞成投入人道主义救援并为人道主义行动提供安全环境,并且认为不应该孤立地看待这些国际危机,要求联合国不仅要解决表面问题,还要解决根源性问题,以真正促进国际和平与安全等。

(二)中国参与安理会授权使用武力的特点:兼顾原则性与灵活性

中国所坚持的第一层原则性立场和第二层授权使用武力具体规则是一种总分关系:前者是基础的、宗旨性的价值判断,指导着后者问题导向性的决策权衡。同时,这两层立场又有所不同:中国坚持的原则性立场是较为保守的,并且从朝鲜战争以来一直保持着延续性,在话语上也更具一致性;而不同局势中,中国在授权使用武力具体规则方面的表态、话语有所区别,有朝着更积极主动方向发展的趋势。总体来说,中国的参与在坚持一贯原则性的基础上,越来越体现出兼顾原则性与灵活性的特点。

一方面,原则性体现在中国对安理会授权使用武力这种以西方国家为主导创造的、联合国“无前例的实践”表现出反对态度,坚决不推动任何武力解决的提案,对冷战后安理会授权使用武力的适用范围扩展到一国内部事务作出很大的保留。对于西方国家在授权使用武力行动中违反国际法、滥用武力等自私自利的现象,中国进行了多次谴责或批评,如海湾战争中强调战争的残酷性以及武力方式在解决国际争端中的“短视”,多次反对美国等国急于启动授权的企图。①例如,中国在安理会第662号决议的磋商中同加拿大等国一同反对美国“要通过合法授权来实施科威特合法政府所要求的禁运和封锁”的提议,并在第665(1990)号决议中增加了“采取符合具体情况的措施”和“最大限度地采取政治和外交措施”两个限制要求,See Helmut Freudenschuss,Between Unilateralism and Collective Security:Authorizations of the Use of Force by the UN Security Council,5 European Journal of International Law 494-497(1994).中国也反对西方国家用“选择性”的武力干涉来实现政权更迭,批评打着民主旗号的行动,虽然他们推翻了所谓“流氓政权”,但是并不能建立有效的政府来行使主权。因此,中国要求国际社会应消除贫困、发展经济、促进民族融合与和解、设法解决产生冲突的根源性问题,慎启“保护的责任”,而应该“负责任保护”。②参见阮宗泽:《负责任的保护:建立更安全的世界》,《国际问题研究》2012年第3期,第9-22页。

在所参与的授权使用武力行动中,中国也以这些原则“自我约束”。中国代表何亚非在第1851(2008)号决议表决时,提出了包括坚持安理会的核心作用、严格遵守国际法和安理会决议、制定综合性战略、帮助索马里加强本国能力建设等四点主张,③U,N.,S/PV.6046,10 December 2008,pp.4-5.在行动中也确实严格践行。在亚丁湾护航的过程中,中国舰队活动区域限定在索马里政府自认的领海和领空范围,且得到了过渡政府的同意;中国护航编队以防御性打击为主,以和平护航、驱赶海盗为主要目的,在遭遇海盗的主动进攻时才会采取武装行动;④钮松:《“越境打击”索马里海盗与中国外交转型》,《太平洋学报》2012年第9期,第72-73页。2017年5月5日,中国还在经与索马里联邦及地方政府等有关方面协调之后,向索马里邦特兰政府移交了海盗嫌疑人。⑤新华网:《国防部:中方向索马里邦特兰政府移交3名海盗嫌疑人》,http://news.xinhuanet.com/mil/2017-05/11/c_129601562.htm,2018年4月17日访问。中国的立场和行动符合一贯坚持的原则性。

另一方面,相比于原则性,灵活性更加复杂且处于动态发展之中。灵活性首先表现为中国在磋商和表决中“逐案处理”的方式。例如在海湾战争第678(1990)号决议的发言中,钱其琛外长明确表示“国际社会应继续保持并加强对伊拉克的政治、外交和经济压力”,⑥U.N.,S/PV.2963,29 November 1990,pp.29-30.这与中国在波黑局势第752(1992)号决议中“制裁会给该国人民带来痛苦”、或者海地局势第940(1994)号决议中“不赞成随意施加压力”⑦U.N.,S/PV.3413,31 July 1994,pp.14-15.等话语有明显不同;又如,中国向来主张通过耐心的谈判和平解决国际争端,但是在索马里局势第814(1993)号决议的表态中表示“赞成在索马里采取强有力的非常措施”,在打击索马里海盗问题上,“对授权持积极态度,支持安理会尽快通过有关决议”。这都是根据不同局势而进行调整的。其中,第814(1993)号决议本质上是维和行动,其目的在于为人道主义救援提供安全环境和解除武装,来创造条件促使索马里重建,①U.N.,S/RES/814,pp.1-3.但由于美国军队的加入而变成了安理会武力强制行动;第837(1993)号决议是在第二期联索部队遭到索马里当地武装袭击的情况下,授权第二期联索部队“采取一切必要措施”对付“那些应为武装攻击负责的人”;②U.N.,S/RES/837,p.2.打击索马里海盗则是打击威胁国际海运通道的国际犯罪。这些决议的共同特点是授权会员国或区域组织使用“非攻击性武力”,主要起保护的作用,包括保护维和部队、支援人道主义行动和保障国际海运通道,与维和部队使用武力完成任务类似和重叠,这些决议也基本得到了国际社会的认可。

其次表现在对弃权的运用上。中国往往在明确涉及“攻击性武力”行动的决议中显示“投票的困难性”,常通过弃权的方式来表达本国“对武力方法的反对态度”,这被规则所允许,也是兼顾原则性与灵活性的表现。弃权是在原则上表达反对态度的基础上,对危机的解决、联合国的作用和国家利益的保护一种更为积极的方式。例如在第678(1990)号决议中,安理会授权会员国“使用一切必要手段”恢复该地区的国际和平与安全,被认为是多国部队可以对伊拉克采取军事行动的法律基础,③Oscar Schachter,United Nations Law in the Gulf Conflict,85 American Journal of International Law 452(1991).中国是唯一弃权的国家。

再次,在涉及中国国家利益和国际社会共同利益的事件中,中国的立场更加积极主动。中国亚丁湾护航和打击索马里海盗被外国媒体称为“600多年来中国最大规模海军行动加入到了国际部队的部署”。④Tania Branigan,China Sends Naval Fleet to Somalia to Battle Pirates,https://www.theguardian.com/world/2008/dec/18/piracy-china-navy,visited on 17 April 2018.虽然中国表示坚持走和平发展道路,奉行防御性的国防政策,但是也发出了更加积极的信号:“中国政府致力于维护世界和平与稳定,践行‘以人为本、执政为民’的理念。今后中国的外交、中国的军队将继续为维护世界的和平与稳定作出积极贡献”。⑤国务院新闻办公室:《外交部发言人就中国军舰赴亚丁湾护航等问题答问》,http://www.scio.gov.cn/xwfbh/gbwxwfbh/fbh/Document/311572/311572.htm,2017年12月20日访问。参与打击索马里海盗对于中国国家战略具有重要的意义:首先,中方行动不仅有效保护了护航区域内中外船舶安全顺利通航,还多次成功解救被海盗袭击的船舶和人员,为维护重要海上通道的安全和秩序作出了积极贡献。①中华人民共和国常驻联合国代表团:《常驻联合国副代表王民大使在索马里海盗问题联络小组第14届全体会议上的发言》,http://www.fmprc.gov.cn/ce/ceun/chn/zgylhg/jjalh/alhrd/fz/fz/t1037371.htm,2017年12月20日访问。其次,中国在符合国际法、国际社会期待的情况下参与打击跨国犯罪,为未来中国的海洋权益保护和海洋安全开了一个好头,中国也在亚丁湾护航中积累了实战的经验。再次,树立了负责任的大国形象。中国在维护国际和平及安全和本国国家利益上充分发挥了灵活性。

因此,中国在参与安理会授权使用武力的决策和行动中既有一贯的原则性,同时也充分表现出了灵活性,越来越体现出兼顾两者的趋势,是一种更加务实的态度。这种务实的方式并没有超出基础的原则性立场,它是在以维护国家利益为宗旨的指导原则下进行“逐案处理”的政治智慧和外交技巧,同时也遵循着基本原则的底线。在兼顾原则性与灵活性的情况下,中国在安理会授权使用武力的实践中坚持原则,坚决不推动任何涉及使用武力的提案,也反对其他国家动辄援引《联合国宪章》第七章;同时坚持联合国的作用,支持安理会在维持国际和平及安全的核心地位;中国在反对使用武力、反对大国的武力卷入的同时,也赞同对一些明显违反国际法原则规则、威胁国际和平及安全、危害国际社会共同利益和中国国家利益的事件采取强硬措施;中国在积极参与建设性磋商、对授权持积极态度的同时,也提出行动需要遵守国际法准则和安理会决议、强调授权不构成“先例”等要求。中国的立场和话语从国际社会大局和本国国家利益出发,协调不同势力不同国家的诉求,在参与安理会授权使用武力的决策和行动中兼顾原则性与灵活性。从历史发展的眼光来看,这种原则性和灵活性的平衡,在不同的国际环境和历史阶段中发展变化着。

四、中国参与安理会授权使用武力评析

从朝鲜战争到利比亚内战,安理会授权使用武力总是面临着原则规则和现实需要的矛盾:合法性与效率之间的张力难以克服,并往往在具体运行中出现“顾此失彼”的局面。②参见陈东晓:《联合国集体安全机制与中国安全环境》,《现代国际关系》2004年第9期,第11页。而这种矛盾也是中国在参与安理会授权使用武力决策和行动中所要面对的两难:要么坚持原则谨慎对待安理会的武力强制行动,保持不参与、不推动的消极态度;要么放任西方国家披着集体行动的外衣行单边主义之实,甚至伤害中国国家利益和国际社会共同利益。在这样的矛盾中,中国兼顾原则性与灵活性是现实的选择,中国在授权决策中的立场就是在不破坏联合国行动所必要的一致性的同时,满足本国对于原则性的坚持,①Suzanne Xiao Yang,China in UN Security Council Decision-Making on Iraq:Conflicting Understandings,Competing Preferences 1990-2002 85(Routledge 2013).因而在投票中,中国常常以弃权的形式不阻碍授权的启动,但是保留反对意见。这种参与和立场有其合理性,同时也面临着不小的挑战。

(一)中国兼顾原则性与灵活性的合理性

当前的国际法是民族国家体系中的法律,包括若干基本原则、规范、规则和程序,反映该体系中的政治主张和各种价值,并服务于各种目标。虽然冷战之后非国家行为体在数量和规模上呈爆发式增长,但是当前的国际体系仍然是一种国家间体系,国家仍然是最主要行为体,并且在相当长的时间内不会有本质上的改变。因此,在民族国家体系下,国家所追求的价值仍然是平等和独立、国家自治、领土主权完整和不可侵犯性等主权原则,国家利益在国家政策中至高无上的地位也并没有被其他目标所取代。②[美]路易斯·亨金:《国际法:政治与价值》,张乃根等译,中国政法大学出版社2004年版,第12页。进而,“自助”的主权国家体系赖以存在的基础是“在和平框架下的更广泛、更深刻的秩序”,包括对国际和平的期盼和对秩序文化的希望。③[美]路易斯·亨金:《国际法:政治与价值》,张乃根等译,中国政法大学出版社2004年版,第36页。这些价值和目标都体现在《联合国宪章》的宗旨和精神、国际法基本原则和具体规则上,承载于具体的决议、决定、国际协定以及其他正式文件中。中国参与安理会授权使用武力所一贯坚持的原则正是建立在战后秩序和国际法规则的基础上的。

但是,国际秩序和国际格局是处于发展之中的。冷战时期的民族独立运动、大量国际组织和国际机制的涌现、国际格局的多极化趋势以及国际相互依赖的加深深刻地改变了传统的国际关系,冷战的骤然结束更是改变了世界面貌。在此背景下,传统的地缘政治冲突急剧反弹,非传统安全也在全球化趋势下蔓延,集体安全机制对情势的判断存在滞后和泛滥的矛盾。变化的世界秩序也带来了支配国际体系的政治力量及其政治主张的变化,同时也修改了国际体系的价值观念,国际法从“共存国际法”向“合作国际法”发展,未来还有可能成为“福利的国际法”,国际规则突出了全球人类共同体利益的价值取向,④参见曾令良:《全球治理与国际法的时代特征》,载肖永平、黄志雄主编:《曾令良论国际法》,法律出版社2017年版,第20-27页。《联合国千年宣言》中也将“自由、平等、团结、容忍、尊重大自然和共同责任”确立为21世纪国际关系最基本的价值。特别是,国际体系通过人权运动已经在某些急进的方面超越了国家自治和不可干涉性,并且可能会进一步侵蚀这些价值和同意原则。①[美]路易斯·亨金:《国际法:政治与价值》,张乃根等译,中国政法大学出版社2004年版,第161页。甚至,同意原则即便没有在政治压力之下受到抑制,也会因为一国想要融入国际体系、展开对外交往、加入国际组织和国际机制而自我约束。因此,一国对外政策的制定仍然是基于本国的实力地位和价值观念的变化,以维护和追求国家利益为取向。所以,中国在参与安理会授权使用武力的决策和行动时也需要灵活性。

而中国兼顾原则性和灵活性的立场、追求两者平衡的努力在一定程度上反映了中国外交目标、身份、行为的“中庸”特征,追求均衡性、实践性,强调事务变化与关联的关系性。它意味着不走极端、不搞对立、维持各种关系的适度性和一定意义上的平衡,在外交上保持高度的灵活性和技巧性,并在积极务实原则下不断推动创新发展,争取有利的位置以便更好地实现国家利益。②参见朱立群:《中国外交的“中庸”特色》,《外交评论》2009年第3期,第22页。中国参与安理会授权使用武力的决策和行动立场,是根据国际环境的变化和国家实力的发展来制定和调整的。冷战结束初期苏联解体,但是冷战思维并未消失,单极格局下中国作为社会主义国家承受了较大的国际压力和孤立,此时外交的主要任务就是打破孤立。中国也认识到此次新旧世界格局的转变并没有发生大规模的战争,并且各种国际力量都有了一定的增长,美国也很难完全依靠强权对国际秩序作出独断的安排。此外,冷战后的全球性问题也需要各国合作解决。因此中国显示合作的态度避免过多地与其他国家产生摩擦,同时支持联合国在冷战后世界中扮演更重要的角色,在安理会投票中,即使中国持反对意见,很多时候也不得不以弃权来表明自己的保留立场。③漆海霞、张佐莉:《弃权还是否决?——中国如何在安理会投票中表达反对立场》,《世界经济与政治》2014年第5期,第117-118页。

随着国际格局的多极化趋势日益明显和中国国家实力的提升,中国的对外政策理念从以往“斗争性、批判性”转变为和平与和谐理念,提出合作共赢、负责任大国理念;中国日益成为维护世界和区域秩序的国家,发展平等互利合作关系、维护国际体系的现有秩序就成了中国自身的内在需求和国际战略任务,④参见朱立群:《观念转变、领导能力与中国外交的变化》,《国际政治研究》2007年第1期,第19页。致力于推动全球治理体系改革和国际关系民主化,更加强调联合国和国际法的作用。近年来,中国在国际舞台上阐述本国态度和立场愈发明确,在安理会投出越来越多的否决票,同时也更加积极地参与安理会授权使用武力行动,对安理会行动起到更多的监督、批评作用,这对安理会授权使用武力具有重要的意义——促使安理会授权的代表性更强、可授权国家更多、行动的有效性更高。更为可贵的是,中国仍然保持着清醒的局势判断和高超的外交技巧,在参与中善于团结具有相似立场的国家,尤其是法国和俄罗斯这两个常任理事国。在伊拉克战争之前中国就同法国等国一起反对美英急于动武的企图;近年来叙利亚问题上中俄也协作阻止西方国家再次利用联合国。中国在实力地位上升的基础上兼顾原则性和灵活性的策略,对于维护本国利益、兼顾国际社会共同利益,都可以发挥更有益的作用。

(二)中国兼顾原则性与灵活性面临的挑战

冷战结束之后,国际格局发生重大变化,中国结合国际环境,将韬光养晦战略确立为外交和安全战略的基础,以经济建设为中心,在稳定周边关系的基础上保持低姿态,避免在国际社会上树敌和过度卷入国际事务。韬光养晦战略确实为中国赢得了发展的时机。但是,随着多极化趋势的发展,超级大国提供公共物品的能力和意愿都下降,形成严重的全球治理赤字问题,所谓“搭便车”行为会受到国际社会更严厉的责难。在此趋势下,国内和国际社会都会提出新的要求和预期,作为崛起的大国,更需要找到外交和安全政策新的平衡。因此,“中庸”会面临更大的压力,外交的成本将提高,过去笃信的一些原则也可能会受到挑战。

从实践来看,中国所坚持的兼顾原则性和灵活性的立场在一定程度上让中国在安理会授权使用武力决策和行动中的作用受到了一定的限制。集体安全保障的效果依赖“威慑原则”和“普遍性原则”这两条重要原则的支撑:威慑原则要求任何试图使用武力者将立即遭到一个反侵略国际联盟的反击,普遍性原则则要求所有国家对侵略行为的认识一致并一致反对之。①参见戴轶:《联合国集体安全制度改革问题研究》,中国社会科学出版社2014年版,第3页。因此从“绝对优势力量”的角度来说,越广泛的参与和越丰富的人力、物力、财力支持,对于安全威胁的解决越有利。在《联合国宪章》第43条组建联合国军的构想基本处于停摆的情况下,安理会授权使用武力是当下唯一可以运用的联合国武力强制行动,它在维持国际和平及安全方面起到了一定的作用,在一定程度上解决了地区冲突和人道主义灾难,对企图违反《联合国宪章》第2(4)条禁止使用武力原则的国家形成了一定的制约。但是,由于各国对启动授权和实施授权使用武力都是出于自愿,各国的决策完全是基于本国的国家利益,因此安理会授权使用武力的有效性大打折扣。

除国家安全之外,接受授权国在授权使用武力行动中滥用武力、甚至对目标国家的基础设施进行破坏性的打击使中国海外公民和法人利益受到牵连。海湾战争爆发前,中国作为伊拉克当时最大的债权国之一,在伊拉克及海湾地区有众多工程项目和劳务合作关系,战争的爆发对中国经济造成了至少20亿美元损失。①参见王杰:《大国手中的权杖——联合国行使否决权纪实》,当代世界出版社1998年版,第441-442页。此外,海湾战争期间,多国部队对伊拉克石油平台和设施进行空袭,至少造成160万桶石油泄漏,还对核设施等基础设施进行轰炸,大量使用集束炸弹及类似贫铀弹这样的新式武器。这些措施不仅在战时造成了大量伤亡,并且在战后导致大规模污染和地表破坏,遗留的大量地雷和未爆弹药以及贫铀弹引发的污染,严重威胁伊拉克和科威特及周边地区平民安全。②参见贾珺:《高技术条件下的人类、战争和环境——以1991年海湾战争为例》,《史学月刊》2006年第1期,第114-213页。当时中国在海湾地区有超过一万名劳工,人身财产安全受到战争的威胁。③中国新闻:《中国〈新闻周刊〉文章:被海湾战争伤害的中国人》,http://www.chinanews.com/n/2003-01-14/26/263435.html,2018年4月17日访问。利比亚内战中,第1973(2011)号决议决定在利比亚设立禁飞区保护平民,但法美等国和北约却出于预先性目的对地面防空目标进行摧毁,甚至是对方的地面部队。④参见赵广成:《从禁飞区实践看人道主义干涉的效力和局限性》,《国际问题研究》2012年第1期,第98-99页。北约国家扩大安理会授权对利比亚进行区别性地轰炸导致利比亚政府迅速倒台,致使中国在利比亚的投资损失无法挽回。

此外,从授权使用武力的历程可以看出,接受授权的基本上是欧美大国,而发展中国家则是被打击的潜在对象。英美以“解放伊拉克人民”为借口,绕过联合国对伊拉克进行武力攻击和占领,既严重践踏了国际法准则,又严重侵犯了伊拉克的领土主权和政治独立,但联合国却无法制裁它们,也不可能作为安理会授权使用武力打击的对象。⑤古祖雪:《从伊拉克战争看国际法面临的冲击与命运》,《法律科学》2004年第3期,第100页。在这种情况下,中国频繁的弃权票引起了“不负责任大国”的质疑。尽管弃权是为了不破坏联合国难得的一致性同时表达反对意见,但是在程序上来讲,投弃权票就意味着不否决,这对于希望取得授权或通过武力解决争端的一部分国家如北约国家来说,中国只是拥有虚设否决权。⑥中国新闻:《秦华孙大使回忆中国驻南联盟使馆被炸事件》,http://www.chinanews.com/cul/news/2010/04-02/2206044.shtml,2018年2月1日访问。

五、进一步平衡中国参与安理会授权使用武力的原则性与灵活性

维持国际和平及安全是联合国最重要的职能,也是全人类共同的愿望。在世界多极化、经济全球化、文化多样化和社会信息化的当今世界,没有国家能够成为独善其身的“孤岛”,也没有国家能够通过穷兵黩武来获得绝对安全,合作安全和集体安全是世界各国维护普遍安全的重要形式。习近平主席在第七十届联合国大会一般性辩论时指出:“我们要继承和弘扬联合国宪章的宗旨和原则,构建以合作共赢为核心的新型国际关系,打造人类命运共同体……我们要摒弃一切形式的冷战思维,树立共同、综合、合作、可持续安全的新观念。我们要充分发挥联合国及其安理会在止战维和方面的核心作用,通过和平解决争端和强制性行动双轨并举,化干戈为玉帛。”①新华网:《习近平在第七十届联合国大会一般性辩论时的讲话(全文)》,http://www.xinhuanet.com/world/2015-09/29/c_1116703645.htm,2018年5月4日访问。作为一个负责任的国家,中国既要努力把自己的事情办好,同时也要处理好中国和外部世界的关系;既争取更加有利的外部环境,也努力为世界和平与发展作出更大贡献。②中国新闻:《习近平当选中共中央总书记后首次会见外宾》,http://www.chinanews.com/gn/2012/12-05/4385267.shtml,2018年5月4日访问。

安理会授权使用武力是当前联合国武力强制措施的唯一合法方式,近年来由于安理会的分歧陷入了“停摆”的状态,西方国家公然越过联合国对叙利亚采取武力打击,联合国的作用再一次受到了质疑——这不仅是对联合国集体行动公信力的极大打击,还冲击了《联合国宪章》第2(4)条“禁止使用武力”原则,国际社会公共利益受到威胁。此外,中国周边及“一带一路”沿线仍然存在许多安全隐患,缅甸等局势甚至威胁到中国边境安全,中国需要利用更多元、有效的方式维护本国安全利益。据此,在参与安理会授权使用武力的过程中,中国需要更好地平衡原则性与灵活性。

首先,应推动安理会授权使用武力成为正式机制。当前,安理会授权使用武力仍然是作为第42条武力强制行动的变通方法,并没有正式的文件进行机制化,联合国至今几份涉及安理会授权使用武力的文件中也未进行完整表述,也没有被机制化而作为《联合国宪章》的补充。因此对于安理会授权中的权利和义务规定是模糊的。实践证明安理会授权使用武力对于国际和平及安全威胁的缓和具有重要作用,尽管中国不愿意推动授权使用武力的决议,但是利用正式文件和规则对安理会授权进行限制对中国国家和国际社会利益都极其重要。作为安理会常任理事国之一,我国应该推动其成为正式机制,完善其法律依据、决策程序、决议文本、实施机制和评估监督机制等方面的规定,限制在实施过程中的偏离现象,促使它成为联合国集体安全机制下的一种合法、有效手段。在这个过程中,中国要认清安理会运行和改革的政治基础,权衡各国对于安理会授权使用武力的诉求,充分利用“大国一致”原则和安理会常任理事国地位,既要维持国际和平及安全,又要兼顾本国国家利益和大国形象。

其次,在参与过程中,中国需要争取更多的话语权。“二战”结束以后建立的集体安全机制是着眼于战后安全秩序的安排,特别是防范原敌国及体制内其他国家对新秩序的冲击,它是一种面向未来的制度构建,因此许多重要条款都是抽象的、原则性的规定。并且,集体安全机制多年来停滞不前而难以适应当前国际社会需求。在宗旨、原则方面,《联合国宪章》主要是对传统安全的关切,①戴轶:《联合国集体安全制度改革问题研究》,中国社会科学出版社2014年版,第11页。但实际上,冷战的结束及全球化进程的深化导致国际社会安全场域的重组,国际社会中最大的安全困境——两极对峙已经终止,复杂的新威胁日益突显。②传统的安全威胁一直被理解为外来的、特别是军事的威胁,而非传统安全则是一种安全问题的“非传统景象”,包括恐怖主义、生态破坏、民族分裂与冲突、跨国犯罪、认同危机等,其范围已经超越了军事和战争的领域,波及层次也跨越了国家层面。2004年,《一个更安全的世界:我们的共同责任》报告把对国际安全的威胁归纳为六组,包括经济和社会威胁、国家间冲突、国内冲突、核生化武器、恐怖主义及跨国有组织犯罪。参见崔顺姬、余潇枫:《安全治理:非传统安全能力建设的新范式》,《世界经济与政治》2010年第1期,第85-86页;联合国名人小组:《一个更安全的世界:我们共同的责任》,http://www.un.org/chinese/secureworld/ch9.htm,2018年4月17日访问。从冷战后国际冲突和战争的发展趋势来看,大规模的国家间冲突已经逐渐被规模更小、势力更繁杂、对象更平民化的国内冲突所取代,“保护的责任”甚嚣尘上。因此,是否应该更积极地应对这些问题是未来中国需要考虑的问题。不过,这里的调整不是迎合西方所谓的“民主”和“人权”观念,而是针对确实存在的人道主义灾难更负责的态度。并且,中国需要在不同的场合更积极地宣扬本国立场,在安理会的磋商中,一些国家,例如古巴,就提出过许多有益的见解。中国常被指责不尊重人权、缺乏对人道主义关切,但恰恰相反,中国在历次实践中都要求各方坚持人道主义精神。海湾战争后,钱其琛外长在答记者问时表示基于人道主义的考虑应当取消对伊拉克进口食品和生活必需品的限制;③《国务委员兼外交部长钱其琛应第七届全国人民代表大会第五次会议新闻发言人邀请答中外记者问》,《中华人民共和国国务院公报》1992年第15期。在第770(1992)号决议通过的第二天,中国表示呼吁有关各方为在波黑的人道救济工作顺利进行提供一切必要协助。①《外交部发言人1992年8月14日答记者问》,《中华人民共和国国务院公报》1992年第31期。中国遭受的误解和指责恰好是中国缺乏话语权的表现。

最后,利用双边或对边对话加强与安理会常任理事国和其他会员国的磋商和交流。说到底,安理会是一个政治机构,安理会作出的决议在更大的意义上是政治性的,安理会的运行需要安理会常任理事国和非常任理事国形成更多共识。正如名人小组报告中所言:“当务之急不是寻找其他办法来取代作为授权机构的安全理事会,而是要使安理会比现在更加有效。”②联合国名人小组:《一个更安全的世界:我们共同的责任》,http://www.un.org/chinese/secureworld/ch9.htm,2018年4月17日访问。而中国也需要利用与各国的合作以加强本国在安理会授权决策和行动中的作用。中俄战略协作伙伴关系更加关注世界全局,在改造现行不平等的国际政治经济秩序、反对单极霸权和参与全球治理方面,中俄两国的立场和表态高度一致,在叙利亚等国际热点问题上也协同合作。而中美、中英、中法之间在拥有合作空间的同时也需要更多对话来消除误解、加强联系。此外,中国还应该充分利用联大、经社理事会、联合国开发计划署、世界银行等国际机构作用,鼓励一些支持多边主义的非政府机构和区域组织在国际热点问题解决中发挥更积极的影响。