疏干降水条件下矿渣回填对地下水环境的影响研究

2018-12-13李洪伟金晓文李燕妮

柳 山,李洪伟,金晓文,李燕妮

(1.湖北理工学院环境科学与工程学院,湖北 黄石 435003;2.云南驰宏锌锗股份有限公司,云南 曲靖 655011;3.中国地质大学(武汉)环境学院,湖北 武汉 430074;4.武汉中地环科水工环科技咨询有限责任公司,湖北 武汉 430074)

金属矿产是国民经济发展的重要基石,我国一半以上的金属矿山分布在长江以南地区[1~2],主要赋存于碳酸盐岩地层中[3~4]。充沛的降雨,适宜的温度和复杂的岩溶发育情况决定了相当一部分金属矿床属于水文地质较为复杂的大水矿床[5],疏干降水是其正常生产的重要保障手段。经过长时间的疏干,往往形成降落漏斗,水文地质条件发生重大变化[6~7]。与此同时,在矿山逐渐向深部开采过程中,由采空区带来的地表沉降、塌陷,由地层压力带来的深井岩爆等灾害问题多发,严重影响我国金属矿山的安全生产[8]。

近年来,尾砂充填在矿区灾害防治中的应用引起了国内外的高度重视[9~11],此方法一方面可以有效防止采空区塌陷、缓和应力集中;一方面可以解决采矿所形成的大量尾砂堆放难题,降低建设投入,并减少环境污染风险[12~13]。然而当下矿区疏干条件下尾砂充填对环境的潜在影响和环境风险等问题还缺乏系统的研究[14]。

云南某大型金属矿山,属于岩溶含水层充水矿床,经历了60余年的疏干降水,形成了1 000 m以上的巨厚包气带。不仅如此,矿渣堆置所导致的污染物渗漏污染了周围土壤及地下水环境,引发严重的环境事故,矿渣膏体回填正适用于破解此矛盾。本文以此为例,利用数值模拟手段,探究矿区疏干水文地质条件下,巨厚包气带中矿渣膏体回填后对地下水环境的影响,分析由此带来的地下水环境风险问题,为矿渣膏体回填后的地下水污染防治与环境管理提供科学依据。

1 矿区水文地质概况

1.1 矿区天然条件水文地质概况

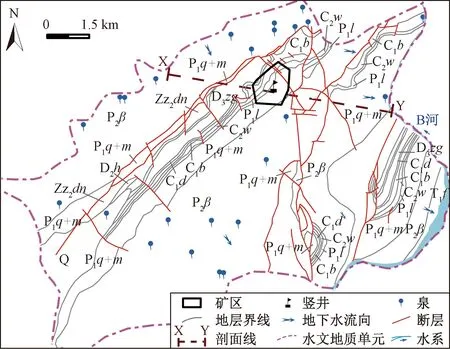

研究区位于云南省会泽县东北部(图1),云贵高原乌蒙山脉中部,属溶蚀及侵蚀缓坡中山地貌,山脉呈北东—南西展布(图2)。B河位于矿区东部约3 km处,为区内最低排泄基准面,呈“V”字形深切峡谷,自南向北径流,高程约为1 561 m,多年平均流量约为112.03 m3/s,同矿区山顶标高2 668.9 m相对高差达1 000 m以上。区域年均降雨量约858.4 mm。

图1 研究区地理位置图Fig.1 Location of the study area

图2 研究区综合地质图Fig.2 General geological map of the study area

1.2 疏干条件下矿区水文地质条件

图3 研究区地质结构剖面图Fig.3 Geological structure profile of the study area

历经60余年的疏干降水,矿区天然水文地质条件发生了巨大变化,逐步形成了稳定的降落漏斗,原饱水带变为巨厚包气带,地下水稳定水位降至最低排泄基准面以下,区内大部分泉点均已消失。据矿区历史资料,2009—2013年间矿区疏干水平约1 584 m,日均降雨补给量约5.5×103m3/d,日均坑道抽排量约4.9×103m3/d;目前疏干水平已降至1 274 m,矿坑抽排量约为5.0×103m3/d。此部分地下水主要源于大气降雨入渗、河流渗漏及深部含水层补给。大气降雨入渗进入包气带后以垂向运动为主,一部分被岩层留存,一部分被巷道排水系统收集,一部分补给深层岩溶水。而河流渗漏和深层上涌补给的地下水与巷道收集的地下水一道被抽排出地下水系统,形成一个与天然条件截然不同的人工疏干地下水系统。(图4)。

图4 矿区疏干条件下地下水系统补径排概念模型图Fig.4 Conceptual model of the groundwater recharge-runoff-discharge system in the dewatering mine area

2 矿渣回填的地下水环境影响预测

2.1 源强分析

依疏干矿区水文地质特征,巨厚包气带中地下水持续垂向淋滤回填膏体,假定膏体开裂,回填膏体将成为一个连续源,不断产生的淋滤液可能对地下水环境产生影响。

回填矿渣膏体的主要成分为矿渣及自制石膏,特征因子包括铅、锌、汞及镉。据多次水平振荡法浸出试验结果显示,浸出液中铅浓度最高为0.011 8 mg/L,其它特征因子浓度均低于检出限以下。因此本研究以特征因子铅为例,分析一旦膏体开裂铅在巨厚包气带中迁移过程。

2.2 模型概化

依源强分析,本研究建立1 274 m水平巷道方向的垂向饱和-非饱和流动二维模型,预测回填膏体浸出液在巨厚包气带中的迁移规律,分析其对地下水环境的影响。研究区二维模型概化如下:

(1)边界概化:本模型剖面西北部天然地表分水岭为左边界,疏干情景下,矿区地下水系统的降雨入渗补给量和抽水量基本平衡,说明剖面左边界对本系统的补给量相对较小,对矿区抽水条件下的地下水运移的影响有限,将其定义为零通量边界;模型右边界截止至B河,即区域最低排泄基准面,模型上边界接受降雨补给和蒸发;为探究抽水水平以下饱水带中岩溶水的迁移过程,模型下边界设为1 274 m抽水水平以下,高程为1 000 m处,以上模型结构包含一个相对完整独立的地下水补径排过程。

依矿区疏干地下水补径排特征,地下水在1 274 m水平被抽排出地下水系统。故将1 274 m水平巷道刻画为Seepage Face边界。考虑研究尺度效应,巷道规模相较于约1 000 m厚包气带层,不会对地下水的下渗过程造成实质性的影响,故未针对水平巷道进行单独刻画。

(2)介质概化:在现场调查中,矿区内未见大型岩溶管道,且相较于模拟范围尺度,裂隙发育规模相对较小,故将模型刻画为岩溶发育相对均质的巨厚包气带模型。

(3)矿渣膏体概化:本着风险最大化原则,将填充膏体概化为剖面上长约700 m,宽约28 m,面积约0.02 km2的持续源,距1 274 m水平垂直距离约425 m。

2.3 数学模型

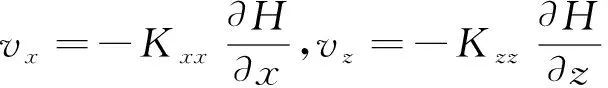

国内外关于饱和-非饱和渗流的研究主要采取压力水头来表示,在数值求解时有较大的数值振荡和弥散,而曹渊等人提出以总水头表示统一的饱和-非饱和渗流方程,简化了方程的复杂程度和求解难度[16]。据此本文建立饱和-非饱和渗流二维数学模型:

(1)

式中:S——容水度(包气带)或贮水率(饱水带)/m-1;

H——总水头/m;

t——时间/d;

Kxx,Kzz——渗透系数在x,z方向上的分量/(m·d-1),假设渗透系数的主轴方向与坐标轴一致;

W——源汇项单位体积流量/(m3·d-1),用以代表源(正)或汇(负)的水量;

vx,vz——x,z方向的渗流速度/(m·d-1)。

边界条件为:

第一类边界:

H(x,z,t)|Γ1=H1(x,z,t)

(x,z,t)∈Γ1

(2)

第二类边界:

(x,z,t)∈Γ2,i,j=x,z

(3)

第三类边界:

(x,z,t)∈Γ3

(4)

初始条件:

H(x,z,t)|t=0=H0(x,z)

(5)

式中:Γ1,Γ2,Γ3——第一、二、三类边界;

H1(x,z,t)——边界Γ1上的总水头/m;

q(x,z,t)——边界Γ2上的水流通量,即单位时间垂直通过单位边界面积进入研究域的水体积/(m·d-1);

n——边界的外法线矢量;

cos(n,x),cos(n,z)——n与两个坐标轴正向之间夹角的余弦;

f(x,z,t,H)——边界Γ3上给定的水流量随总水头变化函数;

H0(x,z)——给定的初始总水头/m。

考虑风险最大原则,本次模拟过程仅考虑对流弥散对铅迁移的影响,忽略阻滞、水岩相互作用、生物作用、化学反应及岩层吸附等不利于铅迁移的作用[17~18]。

溶质运移的水动力弥散方程数学模型如下:

C(x,z,0)=C0(x,z) (x,z)∈Ω,t=0

(6)

式中:右端前两项为弥散项,后两项为对流项;

Dxx、Dzz——x、z主方向的弥散系数;

μx,μz——x、z方向的实际水流速度;

C——溶质浓度/(mg·L-1);

Ω——溶质渗流的区域/m2;

C0——初始浓度/(mg·L-1)。

2.4 模型初始条件刻画

基于区域地下水流程连续性理论[15]及矿区补给疏干水均衡特征,巨厚包气带中地下水以垂向运动为主。本次模拟将预测剖面参数刻画进行均一化处理。

据矿区内水文地质试验、多年统计数据及Geihar等提供的世界59个特征区域弥散资料[19],确定矿区水文地质初始参数取值表(表1)。将模拟区边界条件、参数取值等输入模型,经过稳定流计算得到模拟区天然流场。初始流场及地下水非饱和度图(图5)显示:在1 274 m水平以上,地下水呈非饱和状态,两侧呈漏斗形态,同多年监测漏斗范围较为一致,可以以此为基础开展后续地下水环境影响预测评价工作。

表1 矿区水文地质初始参数取值

2.5 模拟预测结果

预测模拟结果显示(图6),铅迁移主要随巨厚包气带中地下水垂向下迁移。在开裂发生第3 650天,铅将迁移至1 274 m水平,垂向迁移距离约424.24 m,影响范围约0.41 km2。此后受疏干降水所形成的水力截获作用影响,至工程项目服务期结束(第4 745天),铅最远垂向迁移距离约483.21 m,影响范围约0.51 km2,相较于第3 650天仅扩大了约24%。说明回填膏体开裂对地下水环境的影响有限且可控。

图5 模拟区初始流场及不饱和度图Fig.5 Diagram showing the initial flow field and unsaturation in the study area

图6 预测情景中铅垂向迁移特征图Fig.6 Simulation results of the vertical distribution of Pb when the backfill material was cracked(a)预测剖面图;(b)3 650 d后铅垂向迁移特征图;(c)4 745 d后铅垂向迁移特征

3 矿渣回填的地下水环境风险分析

在采矿期,受疏干降水影响,依预测结果,矿渣回填对地下水环境影响程度有限,通过优化回填矿渣膏体的配制及施工工艺等“控源”措施,可以降低污染物质的含量和膏体开裂风险;通过加强矿区水文地质调查,封堵优势入渗补给通道等“断径”措施,可有效降低入渗补给量;而疏干降水下的地下水流场相当于水力截获,能够实现“截流”作用。在“控源、断径、截流”的防控思想下,矿渣回填带来的地下水环境风险水平低且危害后果可控。

需要注意的是,矿区封场后停止疏干降水,地下水位将逐步回升,最终可能完全淹没回填区,此时当膏体出现开裂等情况后,特征因子将在饱水带中迁移扩散,其影响范围和程度可能变大加深。应进一步开展相关研究,制定有针对性的防控措施,确保矿渣回填在全服役周期内地下环境风险的可接受性,解决矿区采空区安全隐患及矿渣堆置难题的同时不引发新的环境危害。

4 结论及建议

(1)常年疏干降水导致矿区天然水文地质条件被彻底改变,原饱水带已被改变成巨厚包气带。在矿区疏干降水条件下,矿渣膏体回填有助于解决采空区的安全隐患及矿渣堆置影响环境这两大难题。

(2)回填膏体开裂后铅对地下水环境的影响有限,第4 745天后垂向最远迁移约424.24 m,影响范围约0.41 km2。一旦抵达抽水水平,在水力截获的控制下,其影响将被有效控制。

(3)“控源、断径、截流”的防控措施能有效降低及控制矿渣回填带来的地下水环境风险及危害后果。若疏干停止,地下回水完全淹没回填区后,膏体开裂产生的地下水环境影响和相关风险需进一步研究并制定有针对性的防控措施。