大气污染光学遥感技术及发展趋势

2018-12-13刘文清陈臻懿刘建国谢品华张天舒阚瑞峰徐亮

刘文清 陈臻懿 刘建国 谢品华 张天舒 阚瑞峰 徐亮

1 发展需求

近30年来,中国在取得高速经济增长的同时也付出了巨大的环境代价,大气氧化、区域性/城市污染和 PM2.5造成的严重环境污染和生态破坏已成为制约中国经济可持续发展、危害生态环境、影响人民生活和身体健康的突出问题。因此,必须对影响人类生存和决定对流层成分的大气过程进行监测/观测。目前发达国家的环境监测领域已经建立了比较完善的环境标准、监测技术与方法体系,领先优势十分明显。1995年美国环境保护署(EPA)制定了验证环境创新技术的鉴定计划(ETV),通过评价环境监测仪器设备的性能(气、水、土壤、生态系统、废弃物、污染源等),大大加快了先进环境监测仪器设备进入国内和国际市场的速度。之后环境科技研究逐渐进入以地球生态系统为对象的综合集成研究阶段,研究工作更加依赖于网络化的长期连续观测资料的积累和分析,例如:NOAA组织的包括70多个高质量地基观测站的大气成分与温室气体变化探测网络(NDACC)、德国BREDOM地基DOAS观测网络、欧洲气溶胶雷达观测网(EARLINET)、亚洲沙尘暴观测网(AD-Net)等,这一系列大型国际外场监测计划推动了监测新技术的应用,发展了一系列在线监测新技术、超级站、立体监测平台以及长期定位观测站,应用于全球环境变化和区域环境质量监测。

近年来,中国环境监测技术取得了较大进步,如开展了环境痕量成分检测的光学新原理、新方法研究,发展了痕量污染物和大气成分的高分辨光谱探测方法及技术,包括紫外/可见/红外光谱技术、激光光谱技术、光学遥感技术等,并发展了多平台(地基、机载、星载)环境污染物/大气成分(污染气体、温室气体等)探测技术及系统集成以及空间大气成分探测载荷、地基观测网络。部分“863”计划成果已实现产业化,初步打破了多年来中国自动在线环境监测仪器必须依赖国外进口的局面,基本满足了当前空气质量指标(SO2、NO2、PM10)监测和水环境指标(COD等)监测的需求,为国家环境监测能力建设提供设备支撑。一些高端监测技术设备也为国家重大应急环境工程提供了技术支撑。但是,由于中国环境监测的业务范围、应用部门增多,监测方式、内容、精度发生明显转变,对高新技术的需求比任何时候都更加迫切。

2 环境监测光谱技术进展与应用

大气环境污染常用的监测分析方法主要分为非光谱方法和光谱方法。相比而言,以光学和光谱学遥感技术为基础的光谱技术以其大范围、多组分检测、连续实时监测方式成为大气污染监测的理想工具。其主要优点包括但不局限于:高灵敏度,通过选择合适的光谱波段,可测出低于 10-9的污染物体积混合比浓度;多物种性,可利用同一波段实现非接触在线自动监测多种污染物的浓度;宽测量范围,测量范围可从100 m扩展至数千米,无需多点采样即可获得区域污染平均浓度,且光谱技术是唯一能够在星载平台观测全球大气环境变换的技术手段。所以,光学和光谱学技术在环境监测领域的应用越来越广泛,并逐渐成为当前重要常规污染物在线监测的技术主流和发展方向。

2.1 痕量气体紫外-可见-红外光谱探测技术

大气微量成分和痕量成分具有寿命短、化学活性等特点,可以通过化学过程形成酸雨、光化学烟雾等。因此,对这些大气微量成分的研究已成为大气化学的重点之一。基于光学原理的大气成分在线监测技术以光学中的吸收光谱、发射光谱、光的散射以及大气辐射传输等为研究基础,主要形成了以差分光学吸收光谱(DOAS)技术、可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术、傅立叶变换红外光谱(FTIR)技术、非分光红外(NDIR)技术、激光雷达(LIDAR)技术、光散射技术、荧光光谱技术、激光诱导击穿光谱(LIBS)技术、光声光谱技术等为主体的环境光学监测技术体系,并研发了用于区域、立体、实时监测的系列设备,由于篇幅所限,笔者只介绍其中的几种技术。

2.1.1 DOAS技术 DOAS技术最早由德国 Heidelberg大学环境物理研究所的PLATT教授在1977年提出,主要是利用吸收分子在紫外到可见波段的特征吸收来研究大气层(平流层、对流层)的痕量气体成分(CH2O、O3、NO2、SO2、Hg、NH3等)。1982年,DOAS技术首次被用到了气球上,进行 NO2的分布研究。1985年首颗卫星DOAS被用于监测全球臭氧的变化。如今最前沿的 DOAS技术已与以前的技术有了很大的差别,包括用太阳光、天空散射光作为光源(被动DOAS),大气垂直廓线测量,星载 DOAS测量技术以及运用多束光线组成的DOA-断层扫描技术,来获得痕量气体二维或三维的浓度分布场。基于低仰角O4的吸收,研究并解决了被动 DOAS技术获取痕量气体吸收光程的难题,实现了痕量气体近地面混合比计算。同时商业用途的DOAS系统也开始专门用于城市、地下通道、工业矿区的 SO2、NOx、O3、CH4等有害气体的监测。

2.1.2 TDLAS技术 TDLAS技术是一种基于半导体激光与长光程吸收池技术的痕量气体检测方法,其原理是利用二极管激光器的波长调谐特性,获得待测气体特征吸收光谱,从而实现待测气体的定性或定量分析,并根据不同探测需求,选择不同波段,主要分为0.78~2.6 μm的近红外光谱和3~13 μm的中红外光谱。前者相应于某些分子的“泛频”谱带,后者则为分子特征的“指纹”区。与光声光谱技术不能调谐相比,可调谐半导体激光在单模运转时的典型线宽为0.0002 cm-1,且可在所希望的波长区连续调谐,其中铅盐半导体激光器,发射激光波长在2~30 μm波段区域,在液氮温区运行时,典型的波长调谐范围达到100 cm-1,能满足中红外区光谱测量的要求。TDLAS技术的高灵敏度、高分辨率测量与应用多次反射吸收池技术分不开。多次反射吸收池结合多种类型的调制光谱技术,TDLAS可对一些分子的体积比检测限达到 10-12,而对大多数痕量大气分子,检测限一般都可达到 10-9量级,已经广泛用于大气中多种痕量气体的检测以及泄漏气体的检测。国外,如意大利、德国、美国等都开展了大规模的TDLAS技术研究,包括近红外测量二氧化碳和甲烷,中红外的铅盐和量子级联激光器测量一氧化二氮和其他温室气体。德国的马普化学所利用 TDLAS技术对稻田和大气对流层的甲烷进行了探测,美国的科罗拉多大学利用近红外的 TDLAS技术研制了用于对流层甲烷的测量系统等。国内,中国科学院安徽光机所、中国科学技术大学、天津大学等也开展了大量的研究工作,近年来小型化TDLAS系统还进行了球载 CO2廓线探测外场,不同海拔下的吸光度信号,从实验结果可以看出,压强和高度呈负相关,海拔越高,吸收线展宽越小,为研究痕量气体监测分析和分子结构的信息及其动力学过程提供了技术支持。

2.1.3 FTIR技术 FTIR技术是基于对干涉后的红外光进行傅立叶变换,通过测量干涉图和对干涉图进行傅立叶积分变换获得光谱图,从而对各种形态的物质进行定性和定量分析的一种技术。20世纪70年代发展起来的FTIR光谱仪具有测量范围宽、测量精度和分辨率高以及测量速度快等优点,在对其光源、干涉仪、检测器及数据处理等各系统进行了大量的研究与改进后,傅立叶变换红外光谱仪获得了快速发展。20世纪90年代初,衰减全反射技术开始应用到红外显微镜上,诞生了全反射傅立叶变换红外光谱仪。根据系统光源配置的不同,开放光路傅立叶变换红外光谱仪可以分为单站式与双站式 2种方式。开放光路傅立叶变换红外光谱仪适用于大面积无组织面源监测,并分为单站式和双站式配置。抽取式傅立叶变换红外光谱仪则利用最常见的多次反射怀特池,通过主副镜之间多次反射来提高光程,从而提高探测灵敏度。近年来掩日通量傅立叶红外监测技术(SOF-FTIR)成为发展方向,因太阳在红外波段有较强的辐射强度,大部分分子在红外波段都有特征吸收,SOF-FTIR通过分析经过气体吸收后的太阳光吸收光谱,识别反演气体浓度。NDACC的红外工作团队一直在利用SOF-FTIR监测方法,通过地基高分辨率FTIR光谱仪测量太阳吸收光谱,对大气痕量气体整层浓度廓线进行反演。

2.2 颗粒物光散射监测技术

大气气溶胶是指空气与悬浮在空气环境中的固体或液体粒子共同构成的多相体系,颗粒物就是分散在这个体系中的各种固态或液态粒子。大气颗粒物是大气中影响环境空气质量的主要污染物之一,通过直接和间接方式影响着地球的辐射平衡乃至气候变化。激光雷达可通过探测激光与大气相互作用的辐射信号来遥感大气颗粒物。地基激光雷达是在地面定点进行激光大气探测,从而获取其上空小范围内大气气溶胶和卷云的垂直分布和时间变化特征,研究人员也建立了激光雷达观测网(如欧洲气溶胶研究激光雷达观测网、微脉冲激光雷达网和美国东部海岸气溶胶激光雷达网),以获得大气气溶胶和云的三维空间分布信息。美国EPA已利用激光雷达系统进行大气污染环境监测;日本通产省已着手研制能探测三维大气物质密度和成分的测污激光雷达,用以测量城市上空的SOx、O3、NOx、甲烷等气体的三维立体分布;德国OHB公司生产的车载式差分吸收和米散射激光雷达(DAS),主要用于测量臭氧和气溶胶。中国大气探测工作者自20世纪60年代以来一直致力于激光雷达的研究工作。中国科学院大气物理研究所于1965年研制成功中国第一台红宝石激光雷达;中国科学院安徽光机所于 20世纪80年代初开始加强激光大气探测的研究并于1991年建立了中国最大的探测平流层气溶胶的 L625激光雷达。张寅超、胡欢陵等于20世纪末研制了中国第一台车载激光雷达,初步实现了SO2、O3、NO2和颗粒物的立体扫描测量。2000年周军、岳古明等研制了532~1064 nm双波段米雷达,用于对流层气溶胶消光系数的垂直廓线探测。在激光技术和探测技术的推动下,激光雷达的种类已由早期的米散射(Mie)激光雷达发展为喇曼(Raman)激光雷达、多普勒(Doppler)激光雷达、差分吸收(DIAL)激光雷达、共振荧光(Fluorescence)激光雷达等多种类型的激光雷达,激光雷达的探测波长也由单一波长发展为多波长。

2.3 区域大气污染观测技术

经济发展的长期不平衡性导致中国大气环境正面临着各城市群、各区域的多污染物相互作用、多类型污染源排放、多过程耦合及多尺度叠加的区域大气污染的复杂局面。

2.3.1 针对区域污染物分布的定点观测 为了获取大范围的数据比对,欧美等发达国家将一系列先进的主被动、多波段立体观测仪器集成联网,进行了大范围的数据观测分析,获得了大量近地面污染物的采样、柱浓度和廓线信息,并运用于全球气候和环境变化领域。中国自2012年建立了广东鹤山大气监测超级站后,北京、上海、重庆、江苏、湖北等十余个省(市)环保部门以及部分科研机构也开始建设大气监测超级站,并逐步形成了以城市环境空气质量监测站、区域空气质量监测站和背景值监测站为主体的大气环境监测网络。2014年在中科院先导专项的支持下,京津冀区域以激光雷达、差分吸收光谱为观测主题,部署了13个站点的颗粒物观测网。该颗粒物观测网结合高塔分层梯度观测和卫星反演,对北京及周边地区的 PM2.5等大气环境污染进行综合立体监测,在监测区域和监测数据上与北京市环境保护局行业常规监测相互补充。利用常规污染物(NO2、SO2、O3)和颗粒物数据的综合集成平台,可以进行区域灰霾污染模拟与跨界输送权重识别。此外,地基联网观测结果也常被用于测试和校验其他地基、机载、卫星测量结果及反演算法,为大气研究外场实验提供数据支持,并测试和改善大气理论模型。

2.3.2 针对污染源排放的车载走航观测 车载系统作为地基观测的移动补充,通常用于应急监测和预警预报。一般车载系统主要由太阳跟踪器、光谱仪、GPS接收机、计算机、风速风向仪、车速仪、升降台组成。以车载FTIR系统为例,太阳跟踪器负责跟踪太阳并将太阳光导入FTIR光谱仪;FTIR光谱仪负责测量经气体吸收后的太阳光谱;GPS接收机通过接收定位卫星信号,计算并记录测量点的经纬度;计算机是整个装置的控制中心,负责协调各部分工作,结合 GPS定位和FTIR算法反演就可以获得污染物分布特征。

目前国内已开展了车载移动平台上的区域及污染源污染物分布及排放信息光学遥感监测方法研究,并获得了基于大气辐射模型的污染物柱浓度获取方法、多种大气干扰效应校正方法、云干扰修正方法、污染物排放通量算法等;车载激光雷达,则已实现了传输通道上的气溶胶粒子走航观测,为识别高浓度污染气团,判断其可能来源提供信息。在实际运用中,对于不同的排放对象,通常采用2种方法。

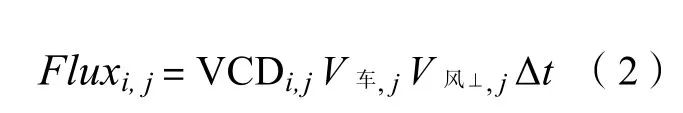

对于高架点源排放,车载系统位于烟羽下风向进行烟羽剖面扫描,假设在每条测量谱的积分时间(采样点)Δt 内,仪器的运动距离为 Δx,烟羽在风的作用下移动了 Δy距离,假设烟羽运动方向(即风向)与观测面(车行方向)成 α 角,则Δt内垂直通过面的通量(Fluxi,j,单位时间垂直通过单位面积的污染物的量)可以用式(1)表示:

因为 Δx=V车,jΔt,Δy=V风,jΔt,V风⊥,j=V风,jsinα,所以式(1)可以写作:

式中:VCDi,j为第 i 种物质在第 j 个Δt 间隔内的垂直柱浓度;V车,j为第 j个Δt 间隔内的车速;V风⊥,j为第 j 个Δt 间隔内垂直于车行驶方向上的风场。

对于无组织面源排放监测,车载监测车对无组织区域面源围绕测量,按照高架点源排放监测原理,可计算区域面源上风向的SO2、NO2、VOCs排放通量为Flux上和下风向的 SO2、NO2、VOCs排放通量为 Flux下,则无组织面源 SO2、NO2、VOCs的净排放通量为 Flux净=Flux下-Flux上。

3 发展趋势

大气污染物对人类环境的副作用随大气成分的不断改变而改变,人类也在不断加深对它们的认识。国际经验表明,经过大规模治理后,环境质量改善仍需要20~30年,且至今还没有一种单一技术能满足痕量污染物监测的多种要求,所以发展更高精度、更多成分、更大范围、更加实用的多平台环境监测技术才能满足环境污染及其变化的各种需求。

1)发展痕量、区域、立体监测方法及技术和设备。建立大气成分和边界层的在线/流动观测、地基立体观测网、机载和星载测量体系。将单项监测技术研发应用转变为监测技术集成应用,从局部(点)监测转变为区域(面)监测,实现多参数同时测定的各种监测技术研发,仪器设备实现业务化应用。

2)加强无人机遥感技术应用。无人机遥感技术作为继航空、航天遥感之后的第3代遥感技术,可快速获取资源、环境等空间遥感信息,具有低成本、高安全性、高机动性和高分辨率等技术特点,还可与卫星协同观测、弥补卫星空间观测上的空白,超长时间、恶劣和危险环境下的监测使其在环境保护领域的应用有着得天独厚的优势,是未来环境测量的方向。

3)制定大气污染监测质量控制技术。针对大气污染监测新标准,发展大气环境质量监测质量控制关键技术、大气污染源监测的质量控制与标准化测试技术,形成大气污染源排放综合监测、大气复合污染立体观测以及大气环境监测质量控制等技术规范。总之,在大气污染控制技术方面,监测技术正从单一资料的分析,向多时相、多数据源(包括遥感、非遥感数据资料数据)的信息复合与综合分析过渡,为形成“全面设点、全国联网、自动预警、依法追责”的国家生态环境监测新格局提供科技和数据支持。

(摘自《中国环境监测》2018年第2期)