吴孟超与每一位病人肝胆相照

2018-12-13刘和

文/刘和

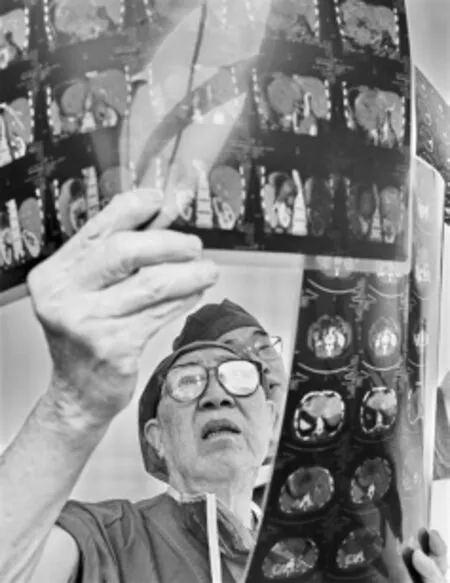

2018年7月14日播出的《朗读者》中,96岁高龄的中国科学院院士吴孟超火了,火到一度刷屏。他的名字总是和“奇迹”相连,被无数病人称为“当代神医”,是国家最高科学技术奖获得者。他说:“救治病人是我的天职。”他创造了中国医学界乃至是世界医学肝脏外科领域的无数个第一:他翻译了第一部中文版肝脏外科入门专著;他制作了中国第一具肝脏血管的铸型标本;他创造了间歇性肝门阻断切肝法和常温下无血切肝法;他完成了世界上第一例中肝叶切除手术;他也切除了迄今为止世界上最大的肝海绵状血管瘤;他完成了世界上第一例在腹腔镜下直接摘除肝脏肿瘤的手术…… 无数的第一和荣誉,使得吴孟超成为了肝脏外科研究上的世界巨人。但对吴老来说,他的眼里、心里,只有病人,他总说:“我想背着每一位病人过河。”从割胶的穷小子到“中国肝脏外科之父”

1922年夏天,吴孟超出生在福建闽清。因为家境贫寒,在他3岁时,父亲就背井离乡到马来西亚谋生。5岁那年,吴孟超跟着妈妈到马来西亚投奔父亲。很快,小孟超就帮着家里舂米、割橡胶了。

“父母尝够了没有文化的苦,再穷也要让我认字、读书。”吴孟超说。于是,上午割胶,下午上学,这样的生活一直延续到17岁。吴孟超读书刻苦、用功,成绩总是数一数二。而正是那段时间割胶,他把割胶刀玩得飞舞。吴孟超曾诙谐地表示:“这就是最早的手术训练’。”

1937年,抗日战争爆发,吴孟超深受抗日救国思想影响。初中毕业时,身为班长的他和同学们商量,把毕业聚餐费捐给国内浴血奋战的抗日将士,得到一致同意。1940年春天,吴孟超约好同学一起登上回国的轮船。他们一路车船颠簸,经新加坡,过越南,自昆明入境。

到云南后,由于战争封锁,一时到不了延安,吴孟超只好在昆明继续求学读书。1943年秋天,吴孟超考取了德国人创办的同济医学院,成为“中国外科之父”裘法祖的学生。

1956年3月,他光荣地加入中国共产党。5月,如愿参军入伍。从此,不论身处什么样的环境,遇到什么样的挫折,受到什么样的委屈,他对党的信仰没有丝毫动摇,为党工作的忠心始终不变,并且始终充满奋斗的激情。

1958年,裘法祖受聘为第二军医大学长海医院兼职教授,吴孟超再次成为他的学生。在裘法祖悉心指导下,吴孟超手术水平大有长进。但吴孟超觉得光做个普通“开刀匠”还不够,到底该朝哪个方向发展呢?他把自己的想法如实告诉了老师。裘法祖对他说:“肝脏外科目前很薄弱,我国又是肝脏疾病高发地区,如果你有决心,可以往这个方向发展。”

吴孟超茅塞顿开。从此,拉开了向肝脏外科进军的序幕。

他一头扎进图书馆,找到一本由美国人编写的肝脏外科入门》,并和同事方之扬将这本20多万字的书翻译出来。他先后创立了“五叶四段”解剖学理论,奠定了中国肝脏外科的理论基础;创立间歇性肝门阻断切肝法,提高了肝脏切除术的安全性;完成第一台成功的肝癌切除手术和世界第一例中肝叶切除术。这位“中国肝脏外科之父”,用神奇的双手挽救了数以万计病人的生命。

打赢一场又一场手术战役

1975年,春节刚过,一个挺着大肚子的男子在家人搀扶下,点名要找吴孟超。原来患者8年前腹部长了个拳头大的瘤子,去医院检查后认为是肝癌。两年过去了,瘤子越长越大。换了个医院去检查,医生说如果是肝癌的话活不了这么久,于是做个穿刺。不料引起大出血,医生再也不敢接诊这个病人了。

吴孟超确认这是一个罕见的特大肝海绵状血管瘤。检查显示,这个瘤子直径竟达68cm。当时,国外将直径在5cm以上的肝海绵状血管瘤划为“巨大”,该患者的瘤子称得上是“超级巨大”。其最危险的是肿瘤破裂会引起腹腔急性大出血,常可导致死亡。

吴孟超带着助手查阅了国内外大量资料,在反复推敲后,制订了周密的手术方案。这个方案后来被肝脏外科界奉为经典。

考虑到手术难度高、风险大,学校和医院调集了15个科室共40多名医务人员全力配合。当切口完全打开时,一个装满鲜血、蓝紫色的巨大瘤体赫然呈现在眼前,让所有在场的手术室“常客”都有点毛骨悚然。

吴孟超定了定神,沉着地切断一根血管,并立即止血,又切断一根血管,再止血,小心翼翼地剥离瘤体。

10分钟,20分钟,30分钟,吴孟超重复着这些动作。1小时,2小时,3小时,吴孟超依然重复着这些动作。助手们看着他,大气都不敢出。要知道手术刀只要稍稍碰破哪怕是一点点瘤体,鲜血立即会喷涌而出。吴孟超的额头渗出了汗水,护士见状,连忙用纱布帮他吸掉,不断渗出,不断吸掉。当钟表指针指向晚上8点30分,在手术台上站了整整12个小时的吴孟超顺利完成了手术!

36年过去了,这个患者依然健康地活着,已经80多岁的他还经常打电话给吴孟超,反复表达他们全家人的感激。

吴孟超说:“我看重的不是创造奇迹,而是救治生命。医生要用自己的责任心,帮助一个个病人渡过难关。”

1983年春天,一对浙江的渔民夫妇,抱着出生4个月的女婴找到吴孟超。吴孟超全面检查后,很快断定女婴得的是“肝母细胞瘤”。这是一种少见的小儿胚胎性恶性肿瘤。当吴孟超把自己手术的想法告诉同事时,大家都为他捏一把汗。

对付危险的最好办法就是做好最充分的准备。吴孟超和同事们制订了详细的手术方案,并请小儿科专家联合作战。经过3个多小时的紧张手术,有惊无险地从孩子肝脏上切下了重达600克的肿瘤,瘤子的体积竟比婴儿的脑袋还大!10天后,孩子出院。

2004年9月,毕业于北京外国语大学的湖北女孩甜甜在父母陪伴下来找吴孟超求治。这个20岁刚出头的姑娘中肝叶长了个巨大的海绵状血管瘤,稍有不慎,就会因血管破裂大出血而死亡。

在多次讨论和论证之后,吴孟超决定再闯中肝叶禁区,手术切除血管瘤。他带领姚晓平教授用了近10个小时成功将瘤体完全切除。

“这个手术难度确实大,我们在手术中也创造了肝门阻断新的纪录,前后阻断4次共103分钟,才将瘤子切下来。”吴孟超记忆犹新地说,“瘤子有排球那么大,放在一个脸盆里都快满了。”

几十年来,吴孟超就是这样,以一个医学科学家的智慧和胆识,闯过了肝脏一个个“禁区”,创造了一个个世界之最。

“让中国肝脏外科站到世界最前沿”

追溯到1958年,吴孟超仍然耿耿于怀,刚踏上肝脏外科之路的他受到当头一棒——一个外国医学代表团成员在参观医院时傲慢地说:“中国的肝脏外科,要想赶上世界水平,最少要二三十年时间。”

“世界肝脏外科界不能没有中国的声音!”一向不服输的吴孟超连夜写报告,要向肝脏外科进军,成立肝脏外科攻关小组。

中肝叶处于肝脏的“心脏”,被丰富的血管所包绕,是“禁区中的禁区”。1963年春节,吴孟超决定向这个“禁区”进攻。他一头扎进实验室,开始了中肝叶切除试验,一待就是两个多月。渴了,对着水龙头喝冰冷的自来水;饿了,就着咸菜啃凉馒头;困了,两张椅子一拼就是床……

初夏的一天,和风吹拂,阳光明媚。一位患者静静地躺在手术台上,接受吴孟超的中肝叶切除术。

吴孟超镇定地穿上手术服,从容地切开病人的腹部……6个小时后,吴孟超缝合完最后一针。他抬头看了看监护仪,当听到“一切正常”后,露出了会心的微笑。

这例成功的中肝叶切除术表明,中国人仅用7年时间,就完成了世界第一例中肝叶切除术,这是世界外科界的奇迹!

1979年9月,第28届国际外科学术会议在美国旧金山举行。参加这次会议的有来自美、苏、英、法等60多个国家的2000多名外科专家,代表着世界外科的最高水平。

吴孟超和中国外科界3位泰斗级人物吴阶平、陈中伟、杨东岳接到大会邀请,吴孟超还被安排在大会上作主题报告。

吴孟超在大会上引起的轰动,对中国肝脏外科甚至中国外科来说,都具有非凡意义。他不仅让外国人认识到中国人的智慧、胆魄、意志和能力,更让中国肝脏外科一举成为国际肝脏外科的领跑者。吴孟超的名字开始频繁出现在世界各国的外科学杂志和课堂上,他成了国际肝脏外科大师!

吴孟超深知,就算自己的“吴氏刀法”再高明,也只能救治有限的病人。肝脏外科事业要想更上一层楼,当务之急是要培养并造就一批年轻的优秀人才。

吴孟超申报硕士培养点,1979年开始招生。此后,每年都有优秀的年轻人成为他的研究生。1981年,吴孟超又申报了第二军医大学第一个博士培养点。

40多年来,吴孟超先后培养出260多名硕士、博士和博士后,他们绝大多数成为我国肝脏外科的中坚力量,撑起了中国肝脏外科的半壁江山。

“一个人的能力毕竟有限,只有带出更多人,才能为更多的人看病。”吴孟超说。

生命有尽头,奋斗无止境。如斗士永远不知疲倦的吴孟超,始终保持着战士一般的冲锋姿势。“如果有一天倒在手术台上,那就是我最大的幸福!”