北黄海冷水取水位置优选研究❋

2018-12-13夏颖颖卢德杰鲍献文

夏颖颖, 卢德杰 , 万 凯, 丁 扬, 鲍献文**

(1.中国海洋大学海洋与大气学院,山东 青岛 266100; 2.中海石油(中国)有限公司深圳分公司,广东 深圳 518000;3.国家海洋局北海海洋工程勘察研究院,山东 青岛 266061)

北黄海冷水取水位置优选研究❋

夏颖颖1, 卢德杰2, 万 凯3, 丁 扬1, 鲍献文1**

(1.中国海洋大学海洋与大气学院,山东 青岛 266100; 2.中海石油(中国)有限公司深圳分公司,广东 深圳 518000;3.国家海洋局北海海洋工程勘察研究院,山东 青岛 266061)

在黄海冷水综合利用中,最佳取水海域的选取是关键环节。本文基于多年实测温度观测资料,重点分析大连、威海及成山头海域夏季黄海冷水分布特征。综合冷水的核心温度、分布位置、靠陆距离等因素,比选出黄海冷水综合利用最佳取水海域。结果表明:大连海域黄海冷水资源利用条件最佳,取水海域与距离陆地小于10 km,冷水团持续时间长,底层水温10℃以下的时间可持续到8月底。成山头海域的黄海冷水利用条件次之,取水海域距离陆地35 km,底层冷水可以持续到8月中旬。威海取水条件最差,取水海域距离陆地45 km;冷水团持续时间最短,8月中旬底层海水温度升高至11℃。此外,利用温度链连续观测与垂直水温观测,对大连海域冷水的持续时间与垂向结构进行分析,8月底垂向仍存在较强温度跃层,底层温度为10℃,冷水可持续至9月中旬。

北黄海冷水团;区域供冷;离岸距离;冷水温度;持续时间

黄海是一个三面环陆地的半封闭陆架浅海,平均水深约为44 m。黄海冷水团是黄海夏季最为典型的水文现象,指暖半年时存在于黄海季节性温跃层之下的海盆尺度低温水体,冷水团内部存在两个冷中心,分别出现在南、北黄海。1959年赫崇本等[1]就黄海冷水团的形成和性质进行了最初的探讨,得出了黄海冷水团是在冬季黄海局地生成这一著名论点。1930年代,日本学者[2]利用观测资料分析了北黄海温盐分布和季节变化。翁学传等[3]利用多年实测资料详细分析黄海冷水团分布范围、低温中心、体积和温盐特性的多年变化,认为黄海冷水团温、盐性质比较稳定,不同年份之间冷水团分布范围变化:北黄海小于南黄海,深、底层小于上、中层。江蓓洁等[4]基于1976—1999年的海洋调查资料研究了北黄海冷水团温盐的多年变化特征及影响因素。姚志刚等[5]利用2006—2007年4个季节航次的CTD数据,对北黄海冷水团的季节变化及其消长过程进行了分析。这些已有的研究极大地提高了人们对黄海冷水团形成与变化方面的认识,也为黄海冷水团的综合利用提供了大力的支撑。但是上述结果也存在观测资料精度低、重点海域黄海冷水团观测及分析不足的缺点。

由于夏季黄海冷水团水量充足、范围庞大,核心区域水温可低至5℃,其存在使得在夏半年黄海存在巨大的温差能储量[6],然而温差小、能量密度低的因素大大限制了对黄海温差能发电的利用[7]。区域供冷技术的发展为利用夏季黄海冷水提供了新思路。国外利用区域供冷技术进行城市供冷发展较早,在区域供冷应用案例中,最著名的是瑞典斯德哥尔摩利用波罗的海低温海水进行夏季城市区域供冷[8]。国内区域供冷技术虽然起步较晚,但发展迅速,已经有许多研究成果与应用实例[9-10]。

在夏季黄海冷水综合利用中,取水海域的选择是关键环节。本文利用北黄海冷水多年高精度温度观测数据,重点对比分析夏季大连、威海及成山头海域的取水条件,以确定夏季黄海冷水最佳取水位置。

1 资料介绍及处理方法

选取黄海冷水团多年温度实测资料进行分析,数据包括北黄海大范围观测、大连及山东半岛海域的大面及精细加密观测、大连海域夏季温度链连续观测等,所用的观测资料如下表1所示。本文所用的CTD资料均为下降过程的数据,经过质量控制剔除无效点,利用Sufer和Matlab绘图软件进行绘图。由于北黄海潮汐以规则半日潮和不规则半日潮为主,为剔除潮汐引起的高频变化,将温度链连续观测数据经过插值到相应观测层的平均水深,并进行低通滤波剔除半日潮和全日潮的影响。

表1 观测资料信息表

2 取水位置优选分析

2.1 备选特征海域选择

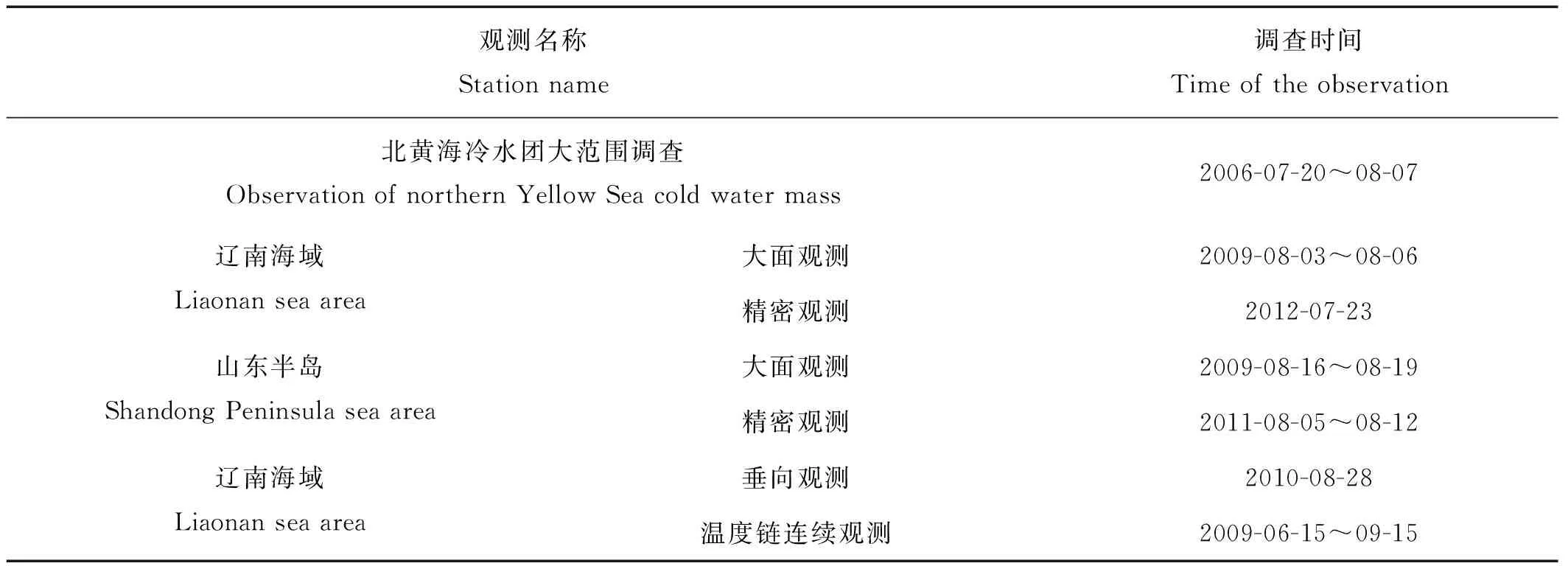

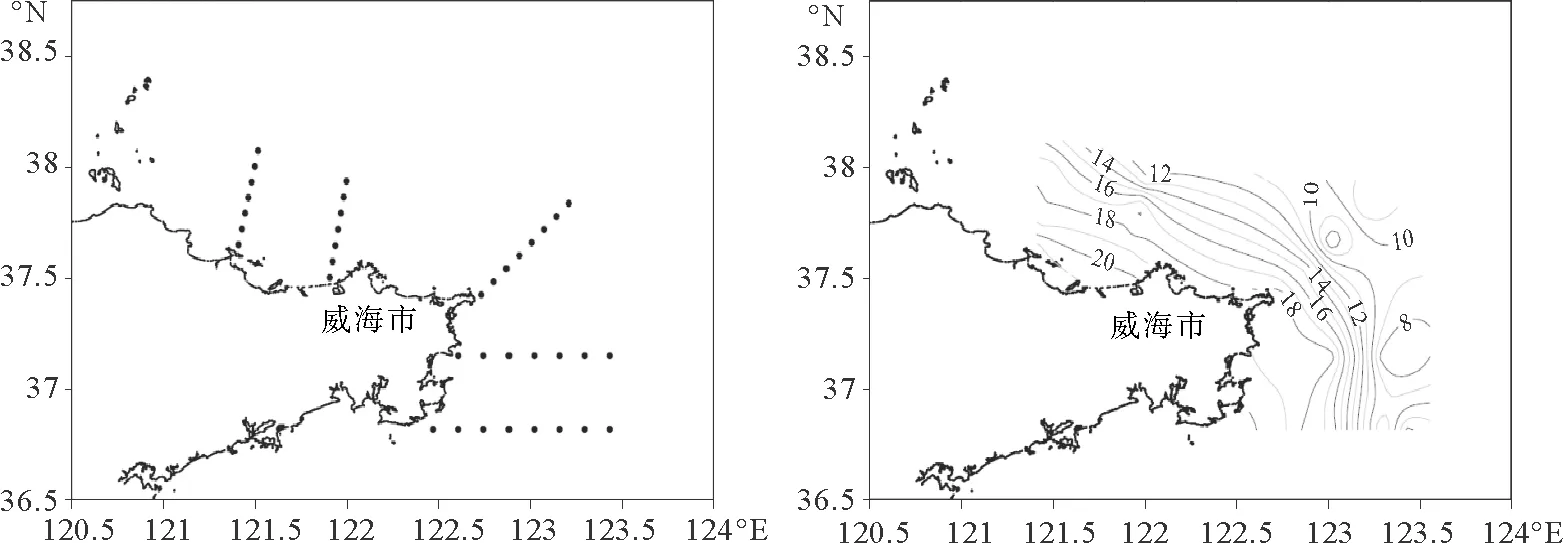

图1 2006年夏季航次观测底层水温分布Fig.1 The bottom temperature distribution in the summer in 2006

传统的海洋学理论认为黄海冷水团具备低温高盐的特征,1963年管秉贤提出以8℃等温线作为黄海冷水团范围变化的指标比10℃为宜[11-12],故本文选取8℃为冷水团的水平及垂向边界,设定10℃为冷水利用上限,以保证所选冷水位置可以获得足够的“低温”效益。

由大范围观测结果(见图1)可知,黄海冷水团冷中心的水温低于6℃,8℃冷水范围占整个调查范围的一半左右,冷水团边界向渤海海峡凸出,形成“冷水舌”顶端到达大连附近海域,冷水团边界平行于大连-旅顺海岸线,低温海水可到达近岸海域,冷水团在山东半岛尤其是成山头附近海域与陆地相隔很近。借鉴斯德哥尔摩海水区域供冷先例,选较大规模城市就近获取冷水加以利用,因此将大连市、威海市作为区域供冷备选服务城市。

图2 北黄海地形图Fig.2 Topographic map of the North Yellow Sea

取8℃等温线与陆地的垂直距离作为冷水至陆地的距离,利用绘图工具进行测距,测得大连海域冷水距离陆地15 km左右,成山头附近海域冷水距离陆地35 km,威海市为40 km。对比图1和2可知,冷水团分布与区域地形有很好的相关性。大连、威海和成山头海域的冷水团边界位置所处的水深相近,均为50 m左右。综合考虑冷水团与陆地的距离、城市规模及水深等因素,将大连海域作为大连市区域供冷冷水备选海域;将成山头海域、威海海域作为威海市区域供冷冷水备选海域。下文将结合更为精细数据,就备选海域冷水核心温度、分布特点、与陆地距离及冷水团持续时间等因素进行具体分析,以确定最优取水区域。

2.2 取水位置空间比选

为分析特征海域冷水温度、分布特征以及与陆地的距离等问题,需要更高精度、不同年份的实测数据做支撑。另由于所选择大连海域、威海海域和成山头海域三个特征分别位于辽东半岛和山东半岛,因此将特征海域划分为辽南海域和山东半岛附近海域两个区域进行观测与分析。

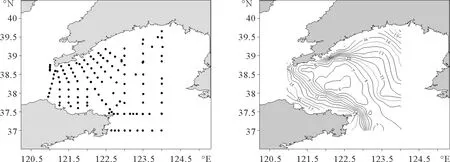

2.2.1 辽南海域 搜集北黄海夏季沿岸流及冷水团界面变化补充调查与研究项目在辽南海域进行了5个断面的温度调查数据,调查时间为8月上旬,调查站位设置及海域底层水温分布如图3所示。

图3 2009年8月辽南海域调查站位及底层水温分布Fig.3 The survey stations and bottom temperature distribution in August 2009 of Liaonan sea area

通过与前面的大范围调查数据对比,发现冷水团在辽南海域尤其是大连海域的分布形态相似。“冷水舌”尖端冲向大连市附近海域,使得大连市在整个辽南海域中离冷水核心距离最短,黄海冷水团核心水温低于7℃。且此次调查测得大连海域冷水团至陆地的距离变短,为10 km左右。

由于此次辽南海域调查区块并未完整包括大连海域,且站位较为稀疏,为了进一步调查大连近岸冷水分布情况,特对大连沿海10 km左右海域进行了加密调查。设置7个断面32个观测站位对海域水温分布进行了观测,调查时间为2012年7月23日,所得底层水温分布如图4所示。

选取淀粉颗粒浓度分别为10%(m/V),OSA淀粉颗粒取代度为 1.43%,添加一定量的缓冲液配制淀粉颗粒分散液,油相比例分别为0.1、0.2、0.3、0.4、0.5,制备乳液,乳化方法同1.3.4。

图中虚线为8℃等温线,仅在调查海域西南距离陆地5 km的海域水温大于8 ℃,最高水温10 ℃左右。老偏岛附近海域底层水温为7 ℃,大连市与7℃等温线的距离仅3 km。7月下旬整个调查海域及大连岸线10 km之内的海域,都满足作者假定的近岸冷水利用要求,冷水至陆地的距离和冷水温度条件极佳,并且可利用的取水范围较大。

图4 2012年7月大连海域调查站位及底层水温分布Fig.4 The survey stations and bottom temperature distribution in July, 2012

综合大范围调查、辽南海域调查以及大连海域精细调查数据,发现大连海域8月中旬之前,在距离陆地约15 km处便有可利用的庞大的黄海冷水团水体。

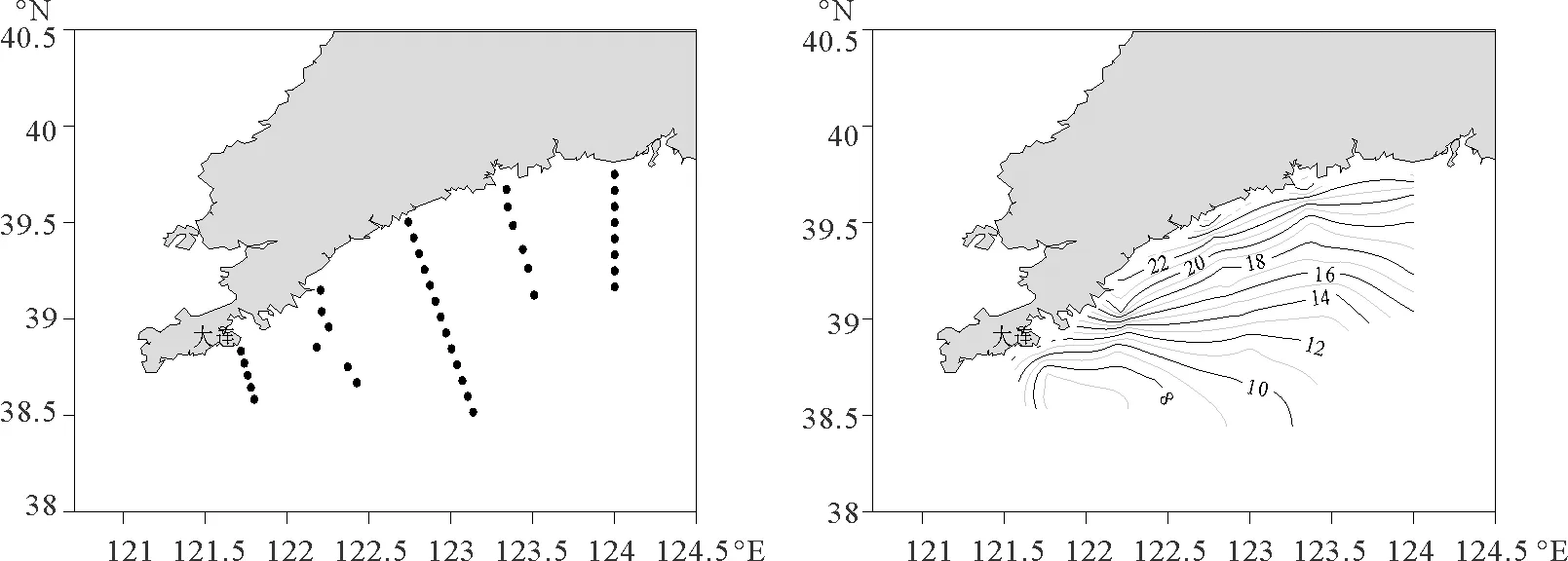

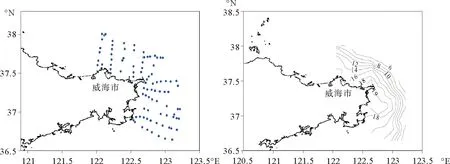

2.2.2 山东半岛附近海域 为研究山东半岛威海及成山头海域的取水位置,搜集了北黄海夏季沿岸流及冷水团界面变补充调查与研究项目在山东半岛海域获取的5个断面温度调查数据,调查时间为8月中旬,站位设置及海域底层水温分布如图5所示。

图5 2009年8月山东半岛海域调查站位及底层水温分布Fig.5 The survey stations and bottom temperature distribution in August, 2009 in Shandong Peninsula sea area

山东半岛近岸海域水温较高,达到20℃左右。与北黄海大范围调查结果相似。成山头海域等温线分布比较密集,陆地至冷水团的距离约为35 km,冷水团的核心温度小于8℃。威海海域等温线较为稀疏,但因受观测范围所限,这次调查未能捕捉到威海海域附近的8℃等温线。在威海近岸40 km之内,水温高于11℃。威海与成山头海域冷水至陆地的距离和冷水核心温度与大连海域相比皆存在较大劣势。比较而言,成山头海域要好于威海海域。

为了更深入地了解山东半岛的温度分布状况,对山东半岛海域进行了加密调查。在威海-成山头-荣成海域设置了12个断面91个观测站位,调查时间为8月上旬,观测站位及海域底层水温分布如图6所示。

此次调查结果显示,冷水团距威海和成山头分别约为35和30 km,成山头距离冷水团更近。冷水团核心温度均在8℃以下,最低可达6℃。近岸区的水温为18℃左右,在荣成海域出现较高温度水体。综合冷水团离岸距离和冷水核心温度两个因素,成山头海域优于威海海域。

根据上述三个海域冷水团水平分布特征的分析,从冷水团离岸距离以及冷水团温度的因素看,大连海域相较山东半岛两个特征海域有明显优势,认为大连是北黄海冷水团综合利用的最优选择,若山东半岛考虑利用冷水进行区域供冷,可选择成山头附近海域取水。

综合辽南海域三次调查,发现大连距离8℃等温线距离,7月下旬在5 km之内,8月上旬逐渐退至10和15 km。山东半岛的三次调查中,8月上旬冷水距离威海30 km左右,冷水核心温度6℃左右,8月中旬冷水向外海退至距离陆地35 km左右,冷水核心区温度为8℃;8月上旬威海距冷水团35 km左右,冷水核心温度为8℃以下,8月中旬距离威海40 km之内的海水温度升至11℃以上。忽略多年间北黄海冷水团分布位置的变化,认为冷水团存在季节内较为明显的升温趋势,随着温度的升高冷水团向外海退缩。

图6 2011年8月山东半岛海域调查站位及底层水温分布Fig.6 The survey stations and bottom temperature distribution in August, 2011 in Shandong Peninsula sea area

2.3 优选取水位置冷水团垂向结构及持续性

通过前面的分析可知,北黄海最优取水位置应为大连海域,那么大连海域冷水的季节内变化如何?是否能满足工程利用的要求呢?为此,本文将根据实测数据就大连海域冷水团持续时间以及垂向结构辅助论证,探究其可利用性。对大连拟定取水区域附近进行了垂向观测和定点温度链连续观测。由于观测均离岸较近,位于北黄海冷水团锋面区域,故取 10℃等温线作为冷水团的水平及垂向边界。

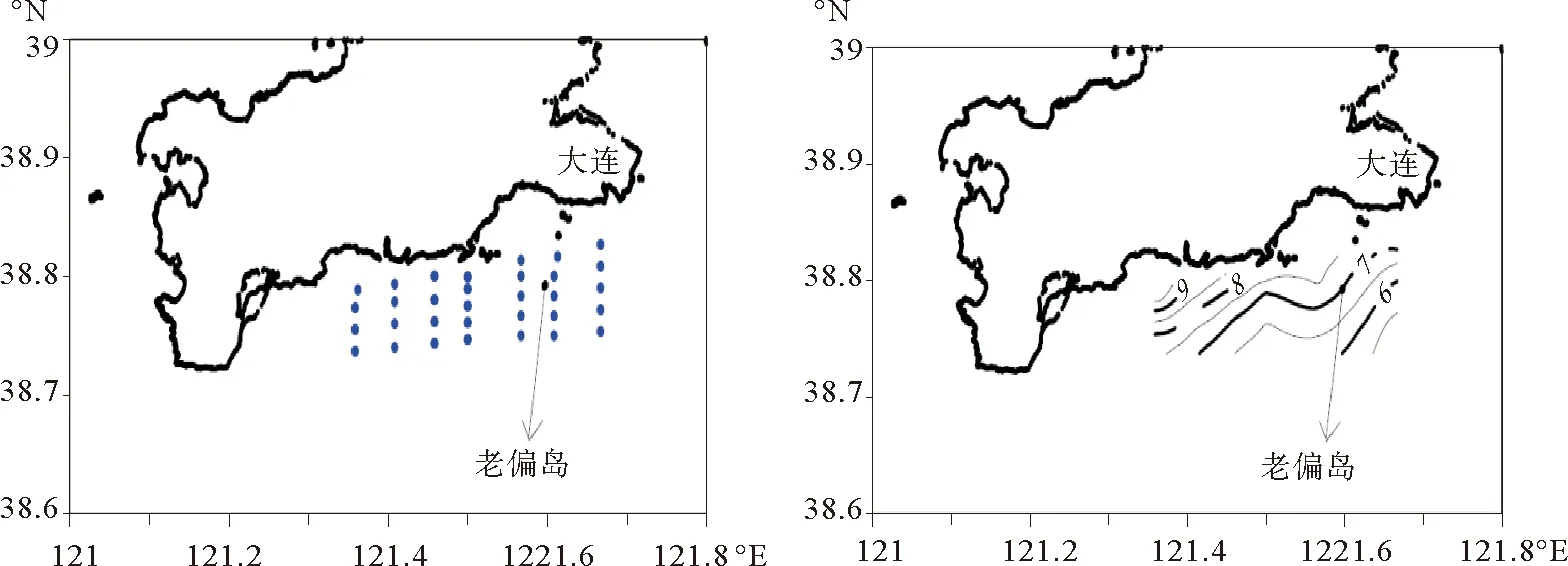

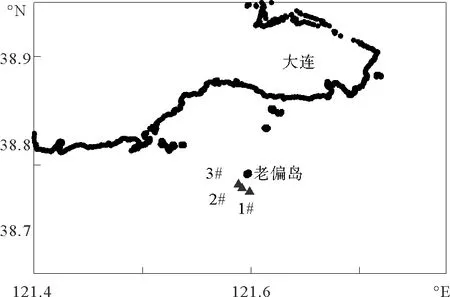

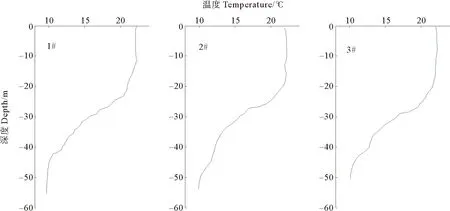

2.3.1 大连海域冷水垂向分布 为验证冷水团的持续时间,2010年8月28日在大连老偏岛附近海域布设3个观测站进行水温观测,3个站点距陆地平均8 km左右,站点位置见图7。3个站的水温垂直分布如图8所示。

三个站点的水深都在50 m以上,表、底层的水温都较均匀,但20~40 m深度存在着较强的温跃层,温跃层厚度约为20 m。8月底距大连10 km内的海域,底层温度仍小于冷水综合利用的温度上限10℃,8月底大连海域冷水利用条件可满足需求。

图7 观测站位分布Fig.7 The distributions of observation stations

图8 2010年大连老偏岛观测站位水温垂直分布Fig.8 The temperature vertical distributions of observation stations at Laopian Island, Dalian

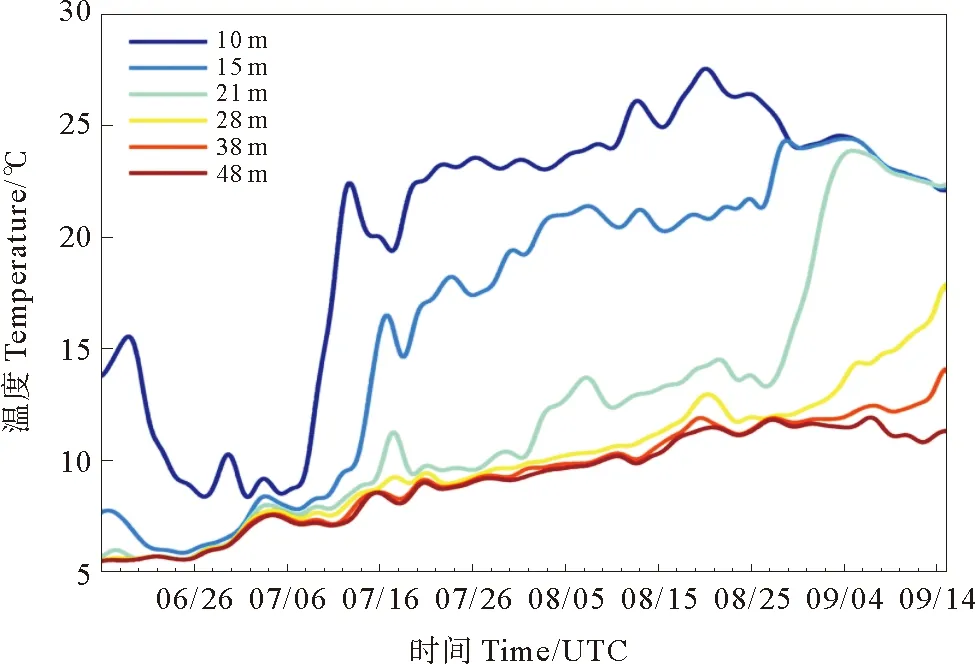

2.3.2 大连海域冷水团的持续性 为探究所选大连海域冷水团的持续性特征,于2009年6—9月在大连东南的獐子岛海域附近进行了温度连续观测,利用锚系温度链对六层海水进行为期3个月的连续监测,所得数据经处理后绘制的温度变化如图9所示。

从图9可知,10与15 m层的温度变化大且水温较高,21 m层在观测前期温度较低,于8月底剧烈升高至20 ℃以上,28和38 m层水温在9月初有明显上升趋势,底层(48 m)水温在整个观测时段变化较缓慢,从6月底的5 ℃ 缓慢升高至9月初的12℃左右,之后出现水温下降趋势。但应指出的是,在8月底之前,28 m以下的水温分布均匀且变化较小。

图9 温度链连续观测温度变化图Fig.9 The temperaturevariation in the chain observation

从图1和3温度分布图可知,獐子岛附近海域底层温度比同期大连附近海域温度要高,且辽南海域等温线表现出由东北向西南温度降低的特点,故8月中旬之后底层温度最高温度达到12℃,高于10℃,仍认为此时大连海域满足冷水条件。尽管存在季节内升温现象,大连海域底层冷水仍具备持续时间长且温度低的特性,可持续利用至9月中旬。

3 结论与讨论

通过全面对特征海域水温的对比分析,得出以下结论:

(1)在北黄海,大连海域冷水离岸最近,冷水核心温度最低,冷水持续时间长,可持续利用至9月中旬,且具备地理条件的优势,离岸10 km处水深即可达到50 m,大大减少了冷水利用成本。大连市城市规模远大于威海市,将有更多人受益,故而大连附近海域是冷水利用取水的最优选择。

(2)在山东半岛附近海域,成山头海域距离冷水团位置及冷水核心温度均比同期威海海域表现更好,若山东半岛考虑就近取水,可以选择成山头海域。

本文基于北黄海冷水团多年间分布位置变化不大的前提下展开分析,仍有一定的局限性。今后,针对管道设计、冷水管道传输能量耗散等问题,希望能与相关领域专家学者合作,对北黄海冷水团区域供冷技术进行进一步研究。

[1] 郝崇本, 汪圆祥, 雷宗友, 等. 黄海冷水团的形成及其性质的初步探讨[J]. 海洋与湖沼, 1959, II(1): 11-15.

He Chongben, Wang Yuanxiang, Lei Zongyou, et al. A preliminary study of the formation of Yellow Sea Cold Water Mass and its properties[J]. Oceanologia Et Limnologia Sinica, 1959, II(1): 11-15.

[2] 关东厅水产实验场. 海洋调查报告[R]. 日本: 关东厅水产实验场, 1934.

Testing Field of Aquatic Production in East Hall. Ocean Survey Report[R]. Japan: East Hall, 1934.

[3] 翁学传, 张以恳, 王从敏, 等. 黄海冷水团的变化特征[J]. 青岛海洋大学学报: 自然科学版, 1989, 19(2): 119-131.

Wong Xue-chuan, Zhang Yi-ken, Wang Cong-min, et al. Variation characteristics of the cold water masses in Yellow Sea[J]. Journal of Ocean University of Qingdao, 1989, 19(2): 119-131.

[4] 江蓓洁, 鲍献文, 吴德星, 等. 北黄海冷水团温、盐多年变化特征及影响因素[J]. 海洋学报, 2007, 29(4): 1-10.

Jiang Beijie, Bao Xianwen , Wu Dexing, et al. Interannual variation of temperature and salinity of Northern Huanghai Sea Cold Water Masses and its probable cause[J]. Acta Oceanologica Sinica. 2007, 29( 4): 1-10.

[5] 姚志刚, 鲍献文, 李娜, 等. 北黄海冷水团季节变化特征分析[J]. 中国海洋大学学报: 自然科学版, 2012, 42(6): 9-15.

Yao Zhigang, BaoXianwen, Li Na, et al. Seasonal evolution of the Northern Yellow Sea Cold Water Mass[J]. Periodical of Ocean University of China, 2012, 42(6): 9-15.

[6] 王传崑, 卢苇. 海洋能资源分析方法及能量评估[M]. 北京: 海洋出版社, 2009: 182.

Wang Chuankun, Lu Wei. Analyzing Method and Energy Evaluation of Marine Energy Resources[M]. Beijing: Ocean Press, 2009: 182.

[7] 蒋秋飚, 鲍献文, 韩雪霜. 我国海洋能研究与开发述评[J]. 海洋开发与管理, 2008(12): 22-29.

Jiang Qiubiao, BaoXianwen, Han Xueshuang. Developing evaluation and research of marine energy resources in China[J]. Ocean Development and Management, 2008(12): 22-29.

[8] 高沛峻. 借鉴瑞典免费制冷技术发展我国集中供冷事业[J]. 建设科技, 2002(3): 26-29.

Gao Peijun. Develop centralized cooling utilities in China by using the experience of free cooling technology in Sweden[J]. Construction Science and Techonology, 2002(3): 26-29.

[9] 马福多. 区域供冷技术的应用及发展分析[J]. 建筑节能, 2009: 37(8): 26-28.

Ma Fuduo. Analysis on the application and developing of district cooling[J]. Building Energy Efficiency, 2009, 37(8): 26-28.

[10] 赵建成, 牛利敏, 张志毅. 低温区域供冷技术的实例与研究分析[J]. 北京工业大学学报, 2006, 32(10): 922-924.

Zhao Jiancheng, NiuLimin, Zhang Zhiyi. Study of low temperature district cooling technology by the illustration[J]. Journal of Beijing University of Technology, 2006, 32(10): 922-924.

[11] 任慧军, 詹杰民, 黄海冷水团的季节变化特征及其形成机制研究[J]. 水动力学研究与进展(A辑), 2005(S1): 887-896.

Ren Huijun, Zhan Jiemin. A numerical study on theseasonal variability of the yellow sea cold water mass and the related dynamics[J]. Journal of Hydrodynamics (A Edition), 2005(S1): 887-896.

[12] 管秉贤. 黄海冷水团的水温变化以及环流特征的初步分析[J]. 海洋与湖沼, 1963, 5(4): 255-284.

Guan Bingxian. A preliminary of the temperature variations and the characteristics of the circulation of the cold water mass of the Yellow Sea[J]. Oceanologia Et Limnologia Sinica, 1963, 5(4): 255-284.

责任编辑 庞 旻

StudyontheWaterAbstractionPositionofNorthYellowSeaColdWater

XIA Ying-Ying1, LU De-Jie2, WAN Kai3, DING Yang1, BAO Xian-Wen1

(1.College of Oceanic and Atmospheric Sciences, Ocean University of China, Qingdao 266100, China; 2. CNOOC China Ltd.-Shenzhen, Shenzhen 518000, China; 3. Beihai Offshore Engineering Survey Institute, SOA, Qingdao 266061, China)

In the utilization of Yellow Sea Cold Water (YSCW), the key is selecting the best water abstraction area. Using years of temperature observation data analyzes the distribution characteristics of YSCW in Dalian, Weihai and Chengshantou sea areas. Based on the factors such as the core temperature, distribution of cold water and the distance from the land,the best water abstraction areas can be chosen. The results show that, Dalian sea area was the best choice among the three alternatives, for the distance to land was less than 10 km and bottom cold water temperature below 10℃could last until the late August. Followed by the Chengshantou sea area which the distance to land was 35 km and bottom cold water temperature below 10℃could last until the mid- August. While, Weihai sea area was the last choice , The distance to land was 45 km, and bottom temperature rose to 11℃ in mid-August. Furthermore, using the temperature chain observations and vertical temperature observations around Dalian area to analyze lasting time and vertical structure of the cold water, found that there was still a strong vertical thermocline at the end of August, the bottom temperature was 10℃,and the cold water resource was abundant and sustainable until mid-September.

the North Yellow Sea cold water mass; district cooling;distance from land; cold water temperature; lasting time

P732

A

1672-5174(2018)01-012-07

10.16441/j.cnki.hdxb.20160356

夏颖颖,卢德杰,万凯,等.北黄海冷水取水位置优选研究[J].中国海洋大学学报(自然科学版),2018, 48(1): 12-18.

XIA Ying-Ying, LU De-Jie, WAN Kai, et al.Study on the water abstraction position of North Yellow Sea cold water[J].Periodical of Ocean University of China, 2018, 48(1): 12-18.

海洋可再生能源有力的专项——黄海夏季冷水集中供冷系统装置研发与试验(GHME2013JS06)资助

Supported by Marine Renewable Energy Fund Project:Oesign and Test of Centralized Cooling system Device in Summer Yellow Sea(GHME 2013JS06)

2016-10-18;

2017-01-17

夏颖颖(1989-),女,博士生。E-mail:xyyouc@163.com

❋❋ 通讯作者:E-mail: Xianwenbao@126.com