河道发现对塔中地区碳酸盐岩勘探的启示

2018-12-11鲜强马培领吕东王祖君吕海清梁国平李梁刘士靖陈怡仁毕姣莹

鲜强,马培领,吕东,王祖君,吕海清,梁国平,李梁,刘士靖,陈怡仁,毕姣莹

中国石油集团东方地球物理公司研究院,新疆 库尔勒 841000

0 引言

塔里木盆地是中国海相碳酸盐岩勘探领域的主要战场之一,塔中隆起作为塔里木盆地油气勘探的重要组成部分,先后探明了塔中Ⅰ号坡折带上奥陶统良里塔格组亿吨级礁滩体凝析气藏与塔中北斜坡下奥陶统鹰山组多个亿吨级凝析气田[1]。2008年针对塔中地区中下奥陶统鹰山组串珠状反射钻探的中古8井获得高产,塔中地区鹰山组油藏是继上奥陶统良理塔格组礁滩型油藏之后又一重大发现。

针对塔中地区鹰山组岩溶风化壳储层前人做了大量的工作。杨海军等[2]对塔中地区鹰山组储层发育模式进行了详细的研究,认为塔中地区鹰山组发育完整的不整合岩溶序列,后期受走滑断裂改造,有利储层发育在不整合以及走滑断裂的叠合区。李映涛等[3]、赵学钦等[4]在对塔中和塔北地区奥陶系沉积相研究的基础上,进一步完善了塔中和塔北地区沉积模式,认为塔中、塔北地区奥陶统鹰山组自下而上为局限台地环境逐渐变为开阔台地环境,是明显的海进式沉积序列。王招明等[5]对塔里木盆地奥陶系岩溶进行了分类、分期,主要分为:风化岩溶、礁滩体岩溶和埋藏岩溶3大类,奥陶系内幕共发育5期岩溶作用。郑剑等[6]研究认为塔中地区鹰山组内发育三期岩溶作用,并分析了埋藏岩溶对储层的影响。张恒等[7]研究认为塔中地区西部鹰山组岩溶作用包括:沉积期的混合水岩溶和暴露期的大气淡水岩溶两种基本类型。董马超等[8]分析了断裂与岩溶的关系,认为岩溶的分布受3期断裂的共同控制,走滑断裂是塔中地区奥陶系储层改造,沟通寒武系烃源岩和储集层的关键因素。研究证实塔中地区鹰山组油藏为大型岩溶风化壳型油藏,后期经过断裂相关岩溶及热液改造形成了现今碳酸盐岩缝洞型油藏[9-10]。

前人对比了塔中塔北地区成岩环境、岩溶类型的差异[7,11]。塔北地区鹰山组暴露时间较长,经过风化淋滤在轮古(潜山岩溶区)以及哈拉哈塘地区(层间岩溶区)岩溶斜坡区发育大规模的串珠和河道。而塔中地区暴露时间较短且风化淋滤作用弱,岩溶作用以埋藏岩溶和断裂相关溶蚀为主。储层类型以串珠为主,河流不发育。在前人研究的基础上,基于高密度地震资料,利用地震沉积学等技术,在塔中地区中古8井区鹰山组发现了具有一定规模的河道,并对其进行了评价,总结出了中古8井区河道发育规律。

1 地质概况

1.1 研究区位置与地表条件差异

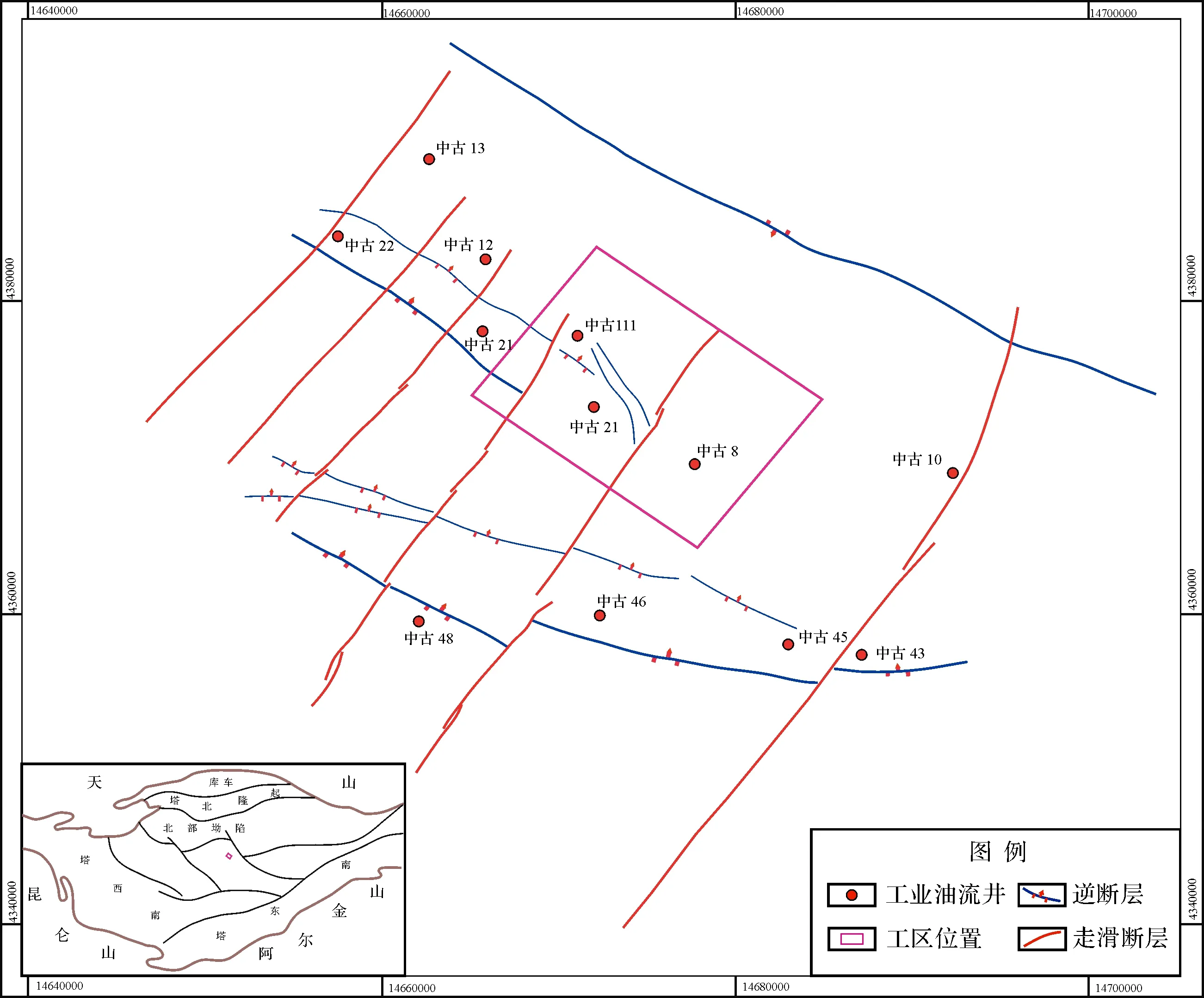

塔中地区整体位于沙漠腹地,地表为较大的沙丘,地震资料信噪比较差,难以真实地反映储集体。而塔北地区位于盆地周缘,地表整体以硬地表为主,地震信号能够有效传播,地震资料信噪比较高,能够清楚的反映地下地质体。通过对比塔北、塔中地区地表条件差异,客观上认为常规的地震难以识别塔中储层及地质体。鉴于以上难题,塔里木油田公司尝试的开展了高密度地震勘探。2012年在塔中地区中古8井区,针对沙漠覆盖区低信噪比资料,利用小面元、高密度地震采集方式对其进行攻关试验。工区位于塔中凸起北斜坡,工区周围主要发育两组断裂,一组是北东向的走滑断裂;另一组为北西向的逆冲断裂以及伴生断裂(图1)。工区满覆盖面积80 km2。利用高密度地震资料落实储层分布以及断裂形态,显著提高储层成像精度,能够满足缝洞型储层勘探开发的需要。

1.2 地层

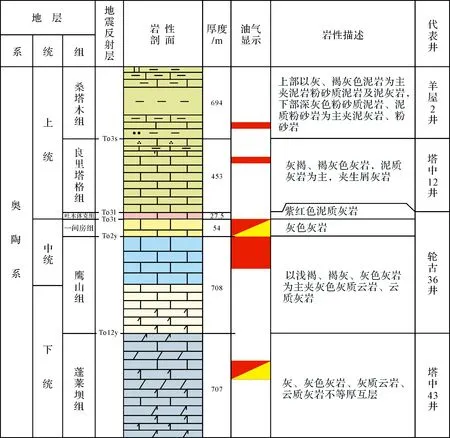

塔中地区奥陶系自下而上沉积了蓬莱坝组、鹰山组、一间房组、吐木休克组、良里塔格组以及桑塔木组。鹰山组与蓬莱坝组沉积环境是碳酸盐岩台地相,沉积了巨厚的碳酸盐岩。其中蓬莱坝为灰质云岩和云质灰岩互层。鹰山组上段(1~2段)为岩性较纯的灰岩,下段(3~4段)则以灰质云岩为主(图2)。一间房组岩性主要是灰岩,而吐木休克组则整体以泥质灰岩或灰质泥岩为主。

一间房组和吐木休克组在塔里木盆地广泛分布。由于构造抬升使得塔中地区一间房组与吐木休克组大面积缺失,仅在局部(塔中45井区附近)可见一间房组。良里塔格组沉积环境以礁滩为主,在台地边缘岩性以颗粒灰岩为主富含生物碎屑,台内带则滩相为主。良里塔格组与鹰山组为角度不整合接触。桑塔木组以泥岩为主,局部发育灰岩,是研究区内的盖层。

1.3 塔中与塔北岩溶条件对比

塔里木盆地是个复杂的叠合盆地,先后经历了多期构造运动。前人研究[12-13]认为塔中、塔北地区地质条件存在着较大的差异。早奥陶世末塔中、塔北地区整体为碳酸盐岩台体,中奥陶世昆仑洋闭合造成塔中低凸起的初具雏形,由于整体抬升作用造成塔中地区中奥陶统一间房组和上奥陶统吐木休克组的地层被剥蚀,遭受风化林滤,而塔北地区一间房组与吐木休克组则表现为平行不整合。奥陶纪末,古昆仑洋闭合,阿尔金岛弧向北俯冲造成古昆仑洋的碰撞消减,塔里木盆地普遍遭受剥蚀[14]。志留纪末期阿尔金岛弧与塔里木盆地发生了拼接,塔北地区发生了剧烈的隆升,塔北隆起遭受大面积的剥蚀。石炭—二叠系为持续抬升阶段,塔北地区继续遭受剥蚀,喜马拉雅运动为整体调整阶段,最终造成塔北地区地层自南向北,奥陶系由新向老依次出露,地层暴露时间约为200 Ma,地层剥蚀量较大,而塔中奥陶系地层暴露时间较短约为20 Ma,地层剥蚀量较小。对塔中、塔北地区锶、氧同位素及包裹体温度的研究认为:塔北地区整体以表层岩溶为主,古岩溶河流系统较发育,而塔中地区主要以深层热液溶蚀为主,表层岩溶较弱[15]。前人研究认为塔中地区奥陶统古岩溶河流不发育。

图1 工区构造位置图Fig.1 The tectonic location of research area

图2 塔中地区鹰山组综合岩性柱(据塔里木油田)Fig. 2 The column section of the Yingshan Formation in Tazhong area

2 河道识别

常规河道在地震上表现为下切现象,宁松华等[16]利用正演技术识别河道透镜体砂体,Zengetal.[17]在1998年提出了地震沉积学,其核心针对90°相移地震资料,利用地层切片技术对沉积体系几何形态及沉积构造进行研究,这项技术在河道识别发挥了重要作用。姜华等[18]利用地震沉积学以及RGB染色技术在哈拉哈塘地区识别出古河道,鲁新便等[19]总结出明、暗河相应的识别方式。王红岩等[20]利用频谱分解技术对古河道进行了识别。孙勤华等[21]利用相干和倾角驱动河床反射界面的自动追踪对哈拉哈塘地区古河道进行识别。综上所述,利用相干、频谱分解以及地震沉积学等技术可以准确进行河道识别。本次研究以高密度资料为基础,利用地震沉积学、三维立体雕刻等技术在塔中地区进行等地质异常体的识别。

2.1 三维立体雕刻技术

三维立体雕刻技术针对地质异体与围岩的振幅能量差异的特征,统计地质异常体的振幅能量,并以地质异常体的振幅能量值作为门槛值,过滤门槛值以下的能量背景突出地质异常体,实现地质异常体的三维空间的准确刻画。常规的解释软件Landmark的Geoprobe模块,Paradigm的3D Canvas模块以及国产软件Geoeast的三维可视化模块都能实现对地质异常体的雕刻。

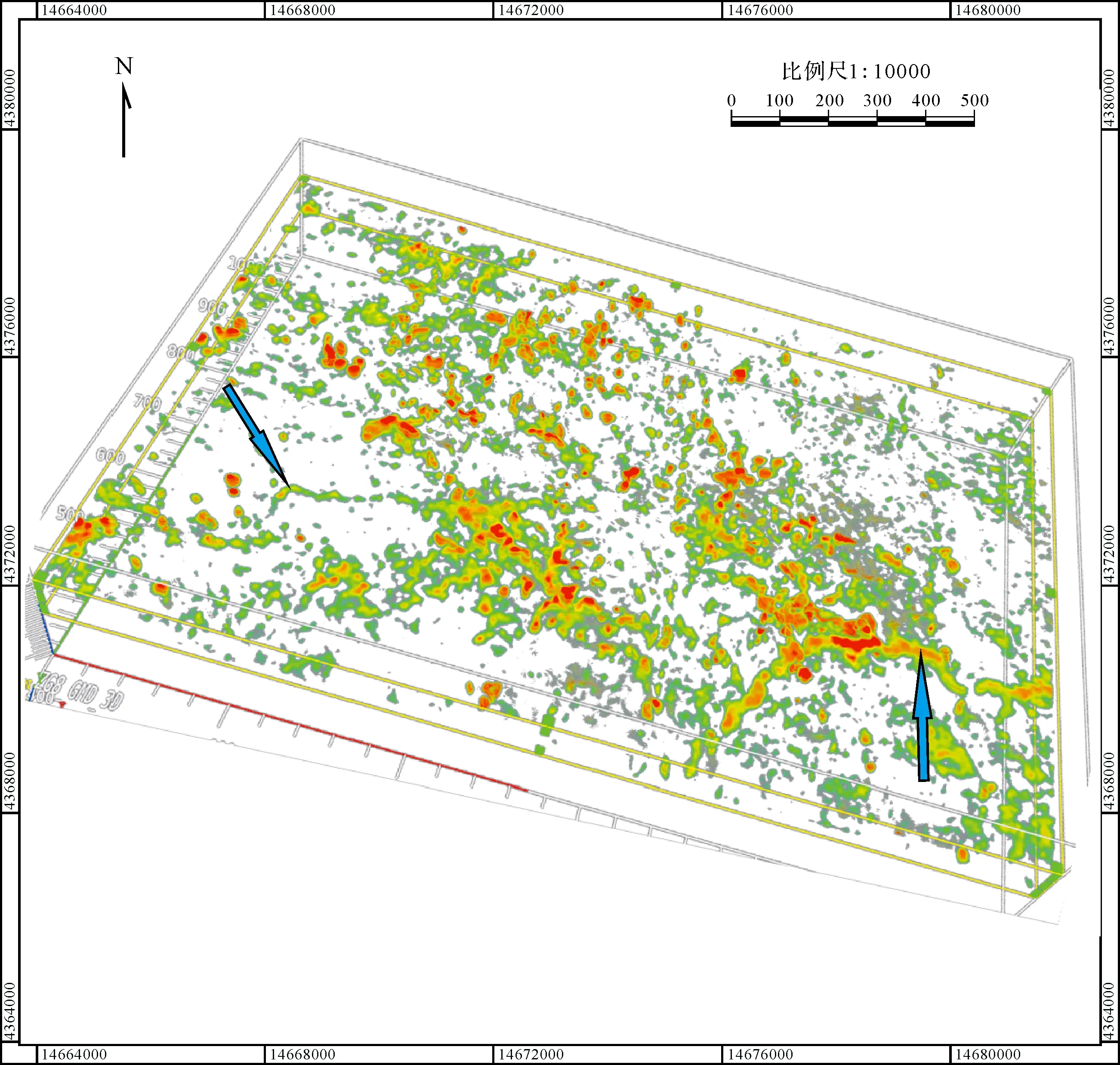

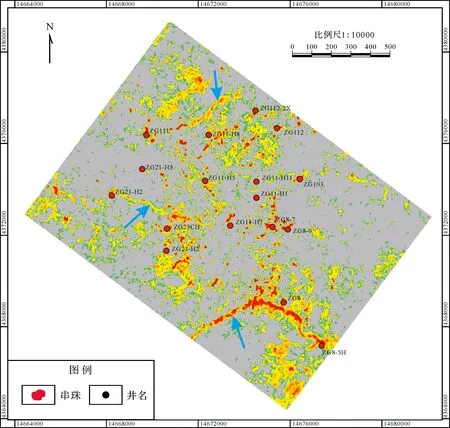

通过三维可视化技术对本区河道及串珠进行了雕刻,红色为串珠为强振幅,相对孤立(图3)。绿色地质异常体为中强振幅,连续性较好,图中蓝色箭头所指示。

2.2 地震沉积学

地震沉积学以地震资料为基础,利用分频技术、90°相移技术对地震资料处理后,通过地层切片技术对地质异常体平面展布进行刻画,主要用于研究沉积体系及沉积相的平面分布,对于多期沉积体系有较好的刻画能力。串珠为相对孤立的强反射,异常体主要变现为相对连续的中强反射。图中蓝色箭头所指示的暖色区域为地质异常体的分布范围(图4)。通过不同时间切片逐一对本区异常体进行精细识别。根据地质异常体的展布形态,初步认为是碳酸盐岩古河道。

图3 三维立体可视化河道识别Fig.3 The channels recognition in 3D view

图4 地层切片河道识别Fig.4 The channels recognition by strata slice

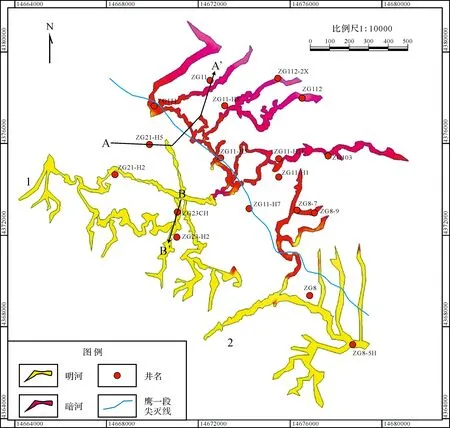

本文利用三维立体雕刻技术及地层切片技术在鹰山组内部共识别2套古河道体系河道。河道1分布较广,位于研究区的西北部。河道2位于研究区的东南部(图5)。

河道是由一定区域内地表水和地下水补给,经常或间歇地沿着狭长凹地流动的水流流经的通道。本文中的明河河道是出露于地表,受地表水的侵蚀以及下切作用下形成的古河道,受地貌形态影响较大。暗河管道是具有河流特征的地下水流动通道,岩溶水在此汇集,水动力充足,具有地表洼地处的主入水口及主排泄[22]。

前人按照下切深度、坡降梯度、宽深比、弯曲度等参数对河道进行详细分类[23-25]。河道1位于工区的西部黄色区域河道弯曲度较大。河道在地震剖面地震上响应为中强反射,下切谷特征明显(图6),整体表现明河特征,河流性质为曲流河,河道宽从100~210 m不等,延伸约2~7 km。河道1的粉红色部分,发育在鹰山组一段尖灭线以下,下切特征不明显,表现为暗河特征。河流弯曲度较小,河流性质介于曲流河与直流河之间,河道宽从120~300 m不等,延伸最长11 km。河道2整体以明河为主,河流弯曲度较小,主干河道性质为直流河,分支河道为曲流河,河道宽从150~250 m不等,延伸最长9 km。河道在鹰一段地层剥蚀区主要发育明河,在地层残留区主要发育暗河。

3 河流成因及储层发育规律

3.1 河流成因

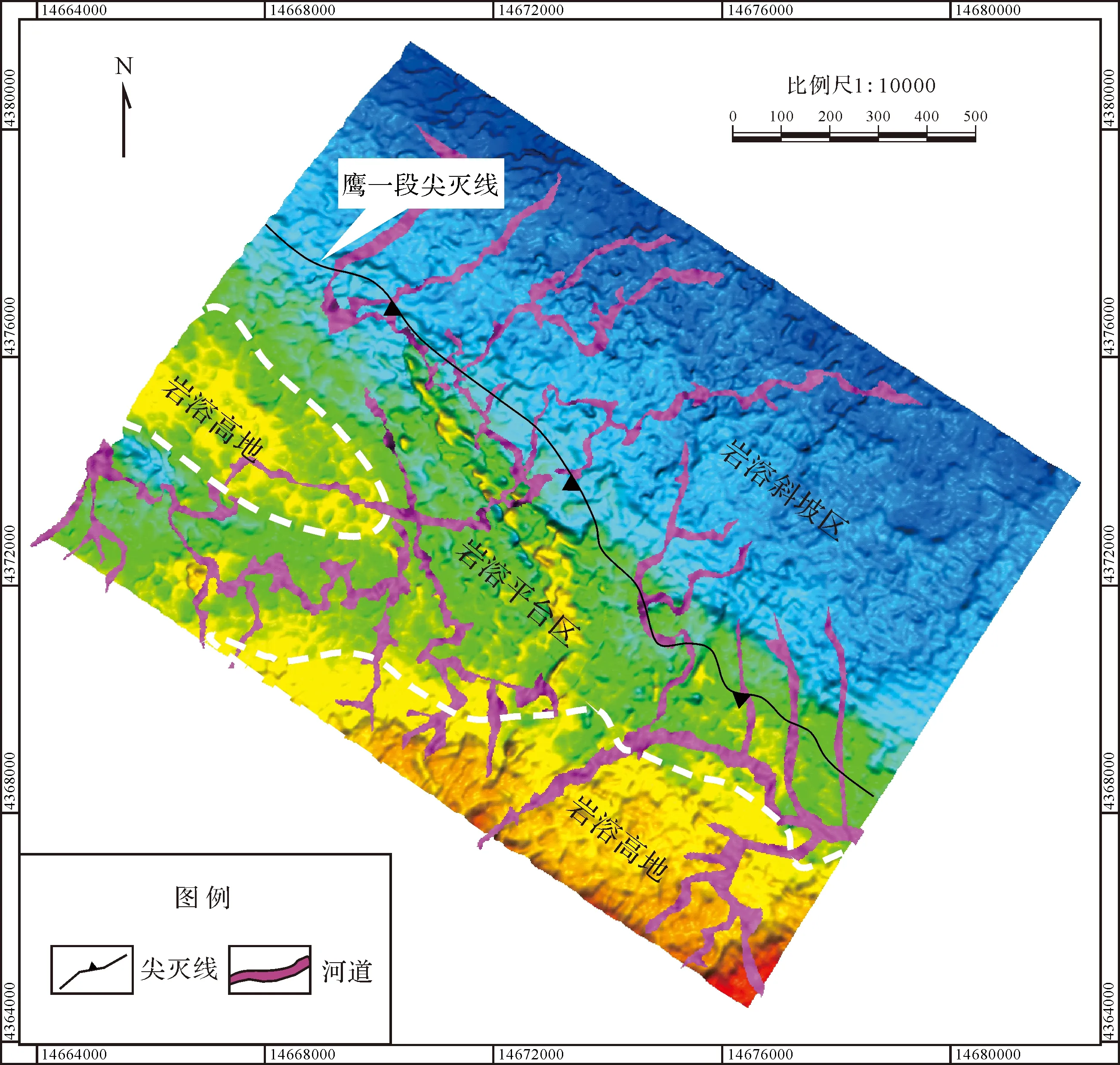

本次将鹰山组沉积后地貌与河道进行叠合分析河道成因。古河道发育与本区构造运动关系密切,构造抬升造成了沉积间断,在不整合面附近发育了表层溶蚀,在河流经过的地方发育下切谷,在岩溶高地发育较多分支河道。由于岩溶高地位于鹰一段被剥蚀的潜山区(图7),整体坡度较缓,河流发育以曲流河形态的明河为主,河流发育与古地貌形态吻合较好,岩溶平台区域主要为汇水区。

岩溶斜坡区位于鹰一段地层尖灭线以下(图7中蓝色的区域)。由于地层坡度变陡,水动力变强,河流从曲流河转变为曲流河—顺直河。岩溶斜坡区主要为泄水区,溶蚀性质由表层溶蚀变为埋藏溶蚀,河流性质由明河转变为暗河,河流自南西流向北东方向。本区的暗河发育主要受断裂以及不整合面附近的疏导层共同控制。

图5 古河道平面分布Fig.5 The plan of paleo-channels distribution

图7 中古8井区古河道与古地貌叠合Fig.7 Palaeo-channels superimpose karst topography in ZG8 area

3.2 储层发育规律

本区储层发育主要受中奥陶纪的抬升作用和志留世末期北东向的走滑断裂活动控制。整体抬升作用使得塔中地区一间房组、吐木休克组以及鹰一段遭受剥蚀,在不整合面附近发生了表层溶蚀,碳酸盐岩河道较发育,由于暴露时间较短,并未在潜山剥蚀区形成大的落水洞及深的暗河溶蚀管道,而在鹰一段尖灭线以下,以较直的暗河为主。

在鹰一段尖灭线以上储层发育主要受表层溶蚀控制,串珠沿河道相对密集发育。在鹰一段尖灭线以下串珠发育不仅受潜流溶蚀作用控制,而且沿着北东向的走滑断裂呈线状分布。断裂附近的破碎带容易发生垂向溶蚀,形成与断裂相关的断溶体。

4 有利储层体识别及评价

4.1 河道充填物分析

在对河道整体形态及成因分析的基础上,利用测井资料进一步对河道充填物进行分析。在鹰一段尖灭线以上的6口井,其中4口井钻遇大段的泥岩。ZG23CH以及ZG23-H2井等水平段,钻遇多套泥岩。ZG23CH水平段整体长约1 000 m,钻遇泥岩段累计长度为430 m。成像测井资料也直观的指示本区泥岩较为发育,图8中泥岩在成像测井资料上整体呈现为暗色。泥岩以层状沉积为主,而非块状垮塌沉积,也说明了本区明河为沉积充填。而钻遇暗河旁边的ZG11以及ZG111等井发生放空,其他多口井发生漏失,说明暗河旁的串珠充填程度较低。

4.2 明河系统有效储集体识别及评价

明河系统的储集体主要以河道附近的串珠为主,由于暴露时间短,表层溶蚀作用较弱并未在本区形成高差较大的溶蚀残丘和沟谷,主要发育多分支的曲流河。多口井的钻探结果显示,钻遇明河河道时,岩性主要以泥岩为主,河道被充填。

由于储集空间在成岩阶段被充填,后期断裂改造效果不明显,河道附近伴生的串珠产油能力有限,以油气低产和显示为主。本区鹰二段储集体基本被充填(图9),整体勘探前景较差。此区域可以考虑中深层(鹰三~四段)储集体和断裂溶蚀相关的储集体进行勘探。

4.3 暗河系统有效储集体识别及评价

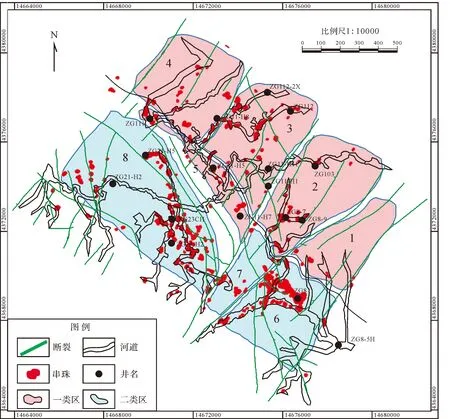

暗河系统的储集体同样以串珠为主,暗河附近的串珠在成岩过程储集空间得到有效保存,后期的断裂溶蚀作用使得储集体进一步扩溶,断裂的多期活动为油气充注提供条件,通过多口井的钻探揭示本区暗河附近的串珠以及断裂相关溶蚀的储集体具有较好产能(图10),本区具有较好的勘探前景。

本区储层主要受到古地貌、断裂等因素控制,而本区油气成藏则受鹰山组盖层分布以及断裂控储、控藏作用的影响。本文将储层、断裂进行了叠合,在考虑盖层分布的基础上,对本区有利区带进行了划分与评价,将本区储层共划分了8个区块。其中6~8区块都在鹰一段尖灭线以上,储层和明河发育关系密切,潜山面附近的溶洞被充填或者半充填,整体开发效果欠佳,评价为2类勘探区域。对其勘探时可以考虑更深层鹰山组二段的储集体。1~5区的储集体发育受到暗河与断裂控制,储、盖组合完整,对其勘探整体效果好,为高产高效的区块。

图8 明河综合标定地震剖面Fig.8 Surface channel tie with seismic profile

图10 储集层发育综合评价Fig.10 The plan of reservoir evaluation

5 认识及启示

(1) 由于塔中地区地震资料信噪比低以及暴露时间较短,造成塔中地区河道难以识别。本次在高密度资料研究的基础上,利用三维立体雕刻以及地震沉积学等技术手段在塔中地区发现了规模河道。

(2) 按照河流分类参数,结合古地貌以及地震反射特征,将本区河道分为两类,明河与暗河。明河主要分布在鹰一段尖灭线以上,暗河主要分布在鹰一段尖灭线以下。

(3) 在综合河道、串珠、断裂与实钻结果分析的基础上,认为鹰一段尖灭线以上串珠充填严重,勘探效果较差。而在鹰一段尖灭线以下,断裂及河道共同控制了串珠的发育,串珠储集空间得到了有效保存,为后期油气充注打下基础,也是本区勘探的有利区域。

6 启示

在河道发现前,认为本区串珠发育与潜山岩溶相关,串珠是相对孤立的,发现河道后,相对孤立的串珠是同一期,为一条河流在不同部位经过差异溶蚀形成的,成因上是有联系的。本次不仅在塔中地区发现了规模河道,同时也系统地分析了明—暗河与储层发育、古地貌以及断裂之间关系,结合实钻结果,识别出有利储层发育区域,指出了下步勘探的方向。

致谢 感谢成都理工大学能源学院傅恒教授以及外审专家提出的宝贵修改意见!