基于儿童心理特征的小学建筑交往空间设计思考★

2018-12-06王莉莉

王 莉 莉

(吉首大学土木工程与建筑学院,湖南 张家界 427000)

1 背景

小学校园是儿童每天活动的主要场所之一,校园不仅仅是一个学习的场所,同时也是学生与学生、学生与老师等的交往场所。学校的建筑空间环境承载了儿童的主要人际交往行为,对儿童的成长发展有着至关重要的作用。良好的空间设计不仅能提供更好的学习空间,也是儿童认知的窗口,是儿童与周围社会环境相处、与人相处的过程的物质载体。如今关于环境设计的研究越来越多的涉及与其他学科的交叉结合,尤其是心理学这一领域,而儿童心理学又是这一领域中的重要组成部分[1]。儿童心理与成人心理有着重大的差异,那么根据儿童心理,对小学建筑的交往空间进行研究,有着重要的意义。

目前,我国小学教育模式还是以班级授课制为主,对应小学建筑则是采用连廊链接班级教室的形式,这种小学建筑的布局形式忽视了小学生的心理行为特点,一定程度上压抑了学生的天性,过于强调学的过程,从而忽略了学生应有的人际交往。

2 儿童交往心理与行为特点综述

2.1 儿童心理特点

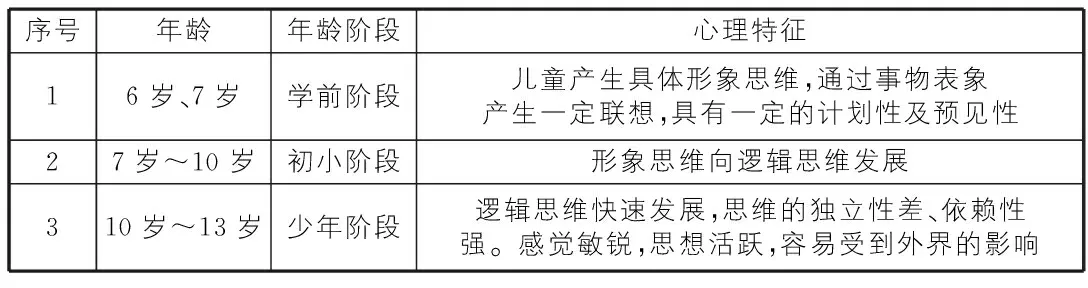

小学生的主要年龄集中在6岁~13岁,这一时段的学生主要处在童年期及童年期与少年期过渡的阶段,从学龄方面来说,处于学龄初期,这个年龄阶段的学生,其心理特点根据年龄的不一样,也在不断的发生变化,见表1。

表1 儿童心理特征

2.2 儿童交往行为特点

生活在社会群体之中,社会性交往是人必不可少的重要社会生活之一[3]。相对成人而言,小学生接触范围小,人际关系主要表现为亲子关系、同伴关系和师生关系。在这些交往关系中,儿童在其交往过程中表现出的行为特点其原因主要由于儿童心理发育的不成熟及思维特点所决定。

1)依赖性。

由于年龄限制及心理发育不成熟,儿童在交往过程中,往往会表现出一定的依赖性,主要表现在对年长对象的依赖,对相对熟悉事物的依赖,比如儿童在相对熟悉的环境,显得更为活跃,更愿意交朋友。

2)不稳定性。

美国著名儿童心理学家塞尔曼(Selman,1980)认为儿童友谊的发展有五个阶段。初步阶段,儿童还没有形成友谊的概念,儿童之间的关系只是短暂的游戏同伴关系[2]。这种关系具有一定的不稳定性,同时也具有一定的可塑性,容易受到外界事物的影响,从而儿童的交往活动可以通过一定的引导,增加其积极交往的可能性。

3)开放性。

儿童在交往过程中,相较于成人,更具有开放性,儿童的戒备心理相对较少,更容易接纳不同的人和事。

4)偶发性。

儿童交往行为的发生,往往是没有规律的,很有可能是偶然发生的,一个小游戏,几句闲聊,就能促进儿童之间的交流,产生一定的互动。

3 基于行为特点的小学建筑交往空间设计思考

通过对儿童心理活动、交往行为特点的分析,可见儿童的交往心理与行为,与成人有着显著的差异,学校作为儿童经常活动的场所,在其空间上容易给儿童产生信赖,也是儿童交往行为常发生场所。以下从小学建筑一般空间分类及空间设计手法对比,阐述笔者一些关于小学建筑交往空间的设计思考。

3.1 注重公共空间的设计

儿童的交往行为往往伴随着游戏、休闲等活动产生,而这些活动需要一定的公共空间,传统的小学建筑过于强调“学”的重要性,忽视了学生的自主活动,教学建筑中,教室占了主导地位,对于公共活动空间的设计,并不是很关注,往往公共活动空间仅仅存在于建筑入口门厅的部分,入口门厅属于重要的交通空间,难以聚集人流。这样的空间设计压抑了儿童在课余时间的活力,而公共空间或开敞空间,是小学生能够集中进行交流、游戏的空间,增加公共空间的数量及注重其设计,对小学生的交往行为具有重大的影响。

在设计中,要重点考虑公共空间、开敞空间等这些能够供儿童娱乐的场所其与教学楼、教室、操场等必要的教学空间之间的关系,由于儿童的自主意识不强,交往行为具有一定的随意性,公共活动空间的设置可尽量与教学空间相结合,或者将公共空间与主要交通流线综合考虑,从而起到促进学生交往行为发生的效果。

3.2 休闲空间“动、静”相宜

景观建筑师约翰·莱尔(John Lyle)在对洛杉矶公园的调研报告中指出:大多数人在闲暇小憩的时候都选择面向人活动的方向,这些活动或是球赛,或是游戏,或仅是人流的途径而过[4]。

小学建筑在休闲空间、游戏空间、静态空间、动态空间的布置中,需要考虑“看与被看”的需求,使得空间之间能够相互促进、相得益彰,儿童能够直观的看见正在游戏的群体,从而加入游戏群体,增加各个群体的互动性,以此促进游戏活动的产生,从而增加儿童之间的交往。

3.3 交通空间——过道中的行为衍生

交通——从一地到另一地的人流与物流是公共空间所有活动中最具综合性的[5],教学楼中连接各个教室的过道,及建筑之间的连廊,是学校内部人流量大,十分具有活力的场所,很多偶发性活动可能在此产生[6],小学的课间活动时间只有10 min,活动点、开敞空间如果离教室太远,儿童没有足够的时间到达并组织游戏;走廊作为连接各个教室及其他辅助用房的交通空间,能够很自然的聚集人流,保证走廊的宽度,在满足流通的情况下,有一定的空间供儿童交谈、游戏,这些空间与过道相结合,能够衍生出多种可能性,从而促进儿童的交往。

3.4 灵活的教室空间设计

小学教室是小学建筑最常见的空间,也是不可缺少,学生逗留时间最长的空间,那么对于教室空间的设计,打破传统的单调的“讲听看学”的形式,设置一定的活动空间及交流空间,促进学生与学生、学生与教师之间的交流,也非常的重要,能够更好的促进学生的学习行为。

4 结语

总体上说学校的设计,经过了长时间的探索之后,也逐步考虑到了学生的多样化要求,但在具体的设计及建设中,往往受到了用地、造价等各方面的影响,建筑形式仍然趋于简单化、标准化,设计的创新性及灵活性不够,学校的交往活动,大多产生于非教学空间及非教学时间,对于非教学空间的不断关注及教学空间和非教学空间关系的处理,将成为小学建筑设计突破口。