基于大数据观察的中国国家地质公园的热度分析

——以携程旅游网为例

2018-12-05任宇杰郭乃静唐晓岚

任宇杰,郭乃静,马 坤,唐晓岚

(南京林业大学 风景园林学院,江苏 南京210037)

随着大数据时代的到来,互联网通信技术的快速发展改变了游客选择旅游目的地的方式,互联网出行模式极大增加了游客进行旅游活动的自主性,也使得中国旅游景区的受关注程度(热度)的空间分布特征发生了巨大改变。为了适应这一改变趋势,以研究区域风景区等级体系及其空间分布网络为主要方向的旅游地理学科在研究方法与内容两方面取得了新的进展,集中表现为利用互联网开放社区为平台,结合数据分析处理技术对网络世界中的虚拟空间和现实地理空间交叉研究。阮文奇等运用Ucinet6.0软件、社会网络分析法和引力修正模型计算福建省的旅游网络权力,并结合旅游经济地位进行耦合分析[1];曲静等提出“旅游数字足迹”的信息化概念,运用社会网络法分析甘肃省外地散客旅游流的时空及网络结构特征[2];马丽君等以网络数据为切入点,计算研究了中国省际入境旅游经济增长空间关联性[3];刘大均等抓取新浪微博用户、博文信息,分析研究了中国旅游微博空间分布格局及影响因素[4]。总体来说,大数据时代背景下,国内外学者研究总结区域层面旅游活动规律的较多,而利用新兴的社交旅游平台数据研究全国范围内专项旅游景区热度空间分布特征的较少。

携程旅游网是中国领先的社交旅游服务平台,1999年成立于上海。网站注册会员可以在交流互动平台自由发表对旅游景区的评论和旅游日记,评价数据经网站分类处理后可以为网站的其他浏览者提供较为客观,准确的评价信息。截至到2017年11月,携程旅游网活跃用户数超过5 000万。“旅游攻略社区”作为携程网中最受用户欢迎的板块,已经成为国内影响力最大的旅游行为决策与热度分析数据库。国家地质公园是由中华人民共和国国务院国土资源部正式批准授牌,用于保护珍贵、不可再生的地质自然遗产的公园,一直以来都是游客出行的首选旅游目的地之一。基于此,本文尝试利用携程旅游网的景区评价数据,以国家地质公园为例,对全国范围内的旅游景区热度空间分布特征和结构网络进行初步探索。

1 中国国家地质公园热度评价体系建立

1.1 数据采集与预处理

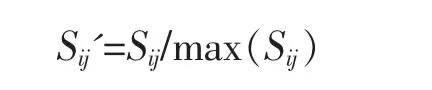

本文借助网络爬虫工具(Python)对携程旅游网“旅游攻略社区”中7个批次,241个国家地质公园①截止至2017年9月,国土资源部一共公布七批共206家(其中1家位于香港特别行政区)国家地质公园。本文中涉及的241家国家地质公园包含:205家(不包含港澳台地区)国土资源部公布的正式国家地质公园和36家取得国家地质公园资格的地质公园(即国家地质公园试点)。的共计120 914条用户评价信息进行抓取、分类(本文研究案例中包含的数据大致分为13类:游友点评条、微博点评条数、公园团购项目数量、“去过”公园的人数、游客浏览总数、“想去”公园的人数、公园景色美观度评分、推荐景观的总次数、公园趣味性评分、公园性价比评分、公园票价、公园总体评分、公园特色服务评分),并对所有数据归一化处理,公式如下

式中,Sij'为分类完成后第i类数据中第j个的归一化处理结果,Sij为分类完成后第i类数据中第j个的数据采集值,max(Sij)为第i类数据中j个采集数据的最大值,对数据归一化处理可以增加后期主成分分析法的科学性。

1.2 基于主成分分析的热度评价体系的建立

为了提高中国国家地质公园热度评价体系的科学性,首先要对归一化处理过后的数据进行适用性检验,将统计数据带入SPSS软件,借助Bartlett球形鉴定和Kaiser-Meyer-Olkin检验方法分析检验计算[5]。检测结果(见表1)KMO测量取样适当性为0.85,Bartlett的球形鉴定显著性值为0.00,说明适合作为本研究的基础数据。

表1 Bartlett球形鉴定和Kaiser-Meyer-Olkin检验结果

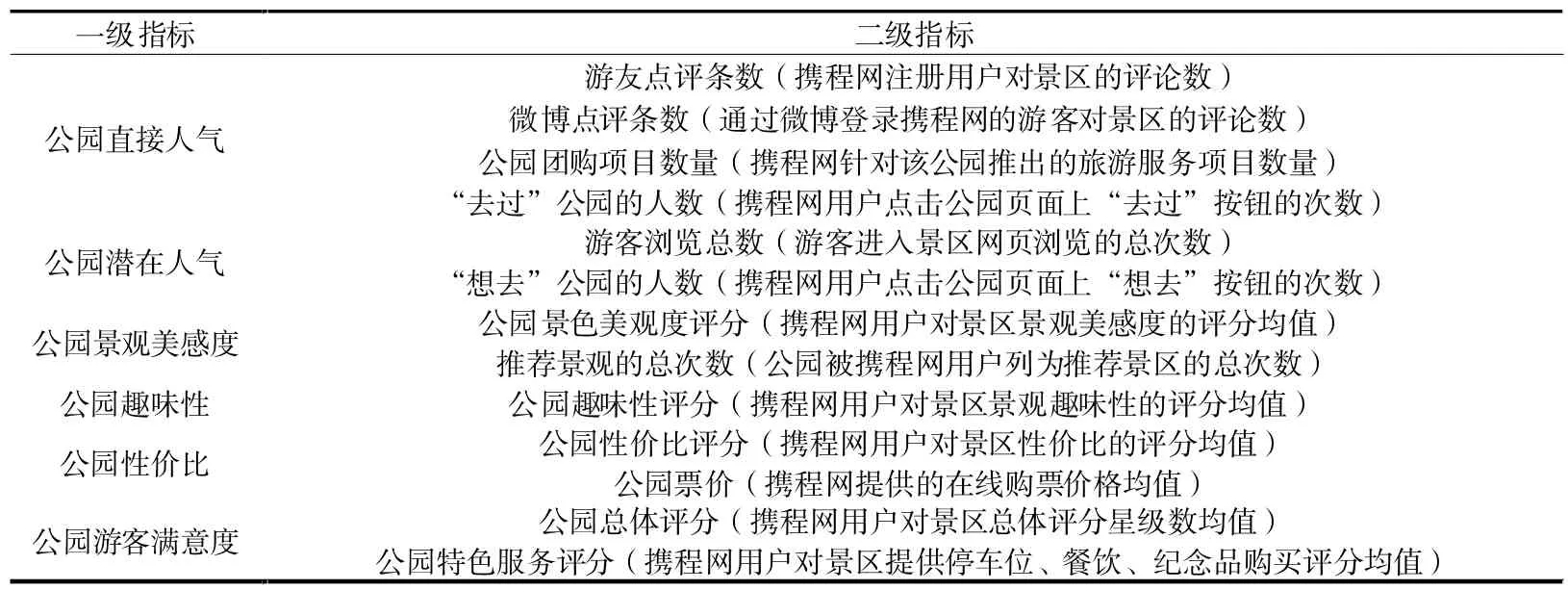

接着采用方差极大法对因子载荷矩阵实行正交旋转以使因子具有命名解释性并进行主成份分析,分析结果表明:采集的13类原始数据中可以进一步提取出公园直接人气、公园潜在人气、公园景观美感度、公园性价比、公园趣味性、公园满意度6个主成分(见表2)。且这6个主成分中:公园直接人气、公园景观美感度、公园性价比、公园满意度在第一因子有较高载荷,可以较为明确地解释国家地质公园的热度分布状况[6]。

进一步分析热度评级体系中四个主成份在回归方程中的系数,公园直接人气、公园景观美感度、公园满意度三大成分的回归方程系数为正值,公园性价比成分的回归方程系数为负值。这反映出与国家地质公园热度关联度较大的因素是公园直接人气、公园景观美感度和公园满意度,而公园性价比则与国家地质公园的热度相关性不强。

表2 中国国家地质公园热度评价指标体系

2 中国国家地质公园热度综合分析

2.1 中国国家地质公园热度概况

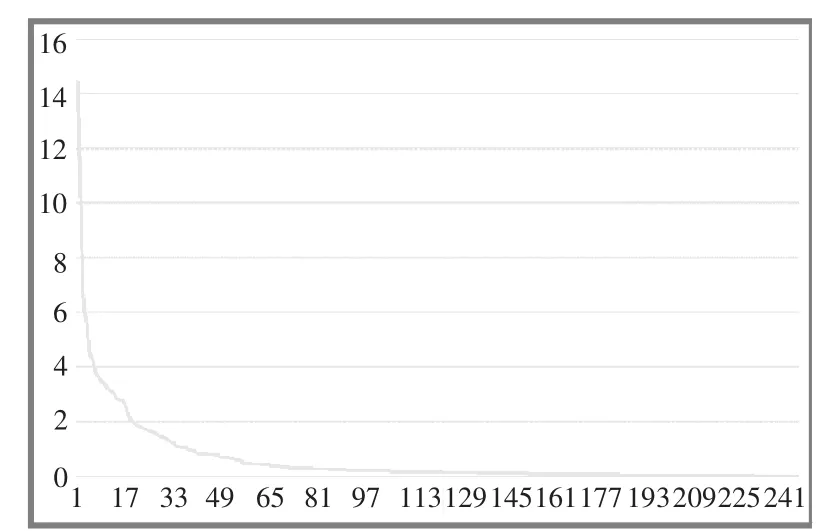

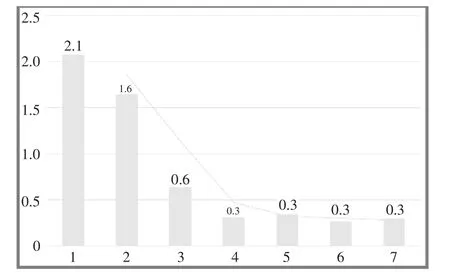

为了探究中国国家地质公园热度等级结构,用SPSS软件对统计数据进行K-means聚类分析,结果如图1所示。由国家地质公园热度得分分布曲线,确定聚类数量为5个。以此为依据将国家地质公园热度划分为5个等级:第一级包括4个国家地质公园,热度得分值在5.77~14.45之间,此等级国家地质公园数量稀少,曲线曲率约为90°;第二等级的国家地质公园有19处,热度得分值在1.76~5.76之间,该等级国家地质公园数量仍然较少,对应分值曲线曲率接近60°;第三等级的国家地质公园有30处,数量较前两个等级稍有上升,热度得分值在0.62~1.75之间,曲线曲率约为45°;第四等级包含49处国家地质公园,热度得分值在0.19~0.61之间,分值斜率约为30°,较为平缓,但下降幅度仍然较大;第五等级的国家地质公园数量最大,达131个,热度得分值都分布在0.61以下,这些国家地质公园热度得分值对应的曲线斜率约等于0°,下降平缓。

以国家地质公园发布批次划分热度等级结构,由图2中柱状分布可知,不同批次的国家地质公园热度存在显著差异:前三批次国家地质公园热度较高且依次递减,第四批次至第七批次的国家地质公园热度明显低于前三批次,且没有显著的变化趋势,均维持在0.3左右的较低水平左右。

图1 中国国家地质公园热度综合得分分布曲线

图2 各批次中国国家地质公园热度综合得分

2.2 中国国家地质公园空间分布概况

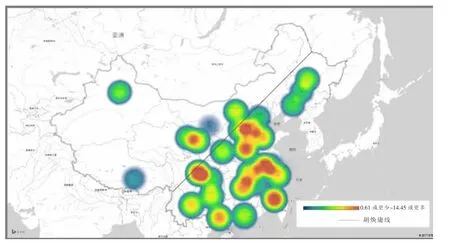

在Bing地图上统计中国7个批次,共计241个国家地质公园的详细地址,使用PowerMap软件对其分布特征进行分析,生成国家地质公园的空间分布图和空间分布核密度图(见图3和图4),可以发现中国国家地质公园的总体空间分布具有以下特征:中国国家地质公园的空间分布总体呈现“东密西疏”的空间分布特征,具有显著的阶梯状分布格局。截至最新公布的第七批次国家地质公园名单,分布于东部地区的国家地质公园有78个,占有全国的32.4%;中部地区的国家地质公园有95个,占有全国的39.4%;西部地区的国家地质公园有68个,占有全国的28.2%。此外,中国国家地质公园主要分布在胡焕庸线(黑河-腾冲线)以东,共计183个,占全国的75.9%,该线以西国家地质公园数量稀少,共计58个,仅占全国的24.1%,可见中国国家地质公园的分布与地理因素相关想较强。胡焕庸线是我国重要的人口地理分界线,该线东、西地区的地理环境因素差异明显[7]。胡焕庸线以东地区自然环境相对较好,经济社会发展水平相对较高,人口稠密,旅游业发展水平较高,国家级公园、景区建设体系完善;而该线以西地区自然环境较为恶劣,经济社会发展水平较为滞后,人口分布稀疏,旅游发展水平较低,尽管地质地貌类型丰富,但国家级公园、景区建设项目仍相对较少。

图3 中国国家地质公园空间分布

图4 中国国家地质公园空间分布核密度

3 中国国家地质公园热度空间分布特征分析

3.1 中国国家地质公园热度空间分布特征

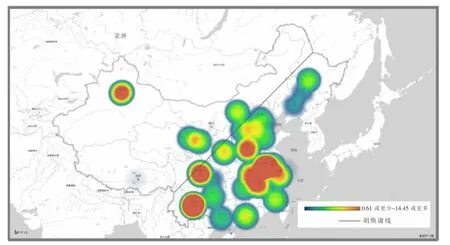

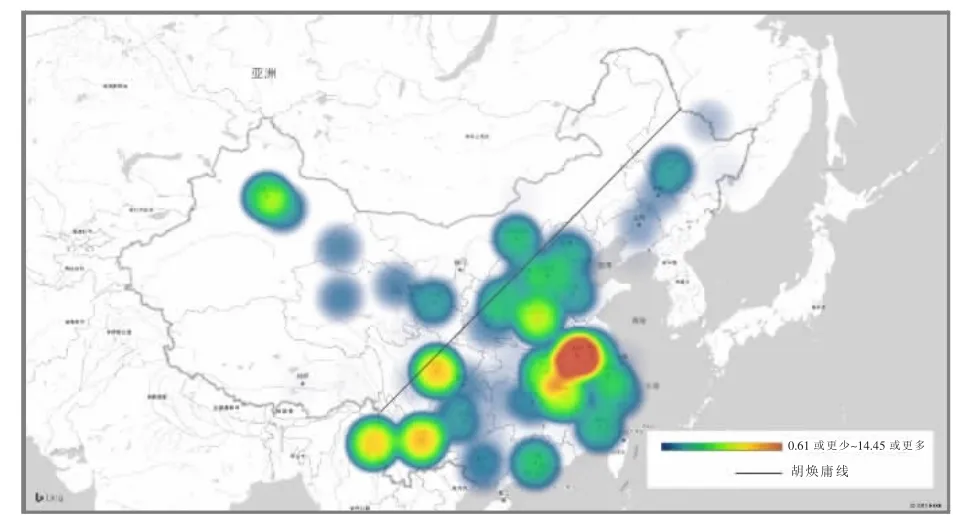

将中国国家地质公园的热度得分值作为数据样本输入PowerMap软件,计算中国范围内国家地质公园热度空间空间分布状况。由图5可知,国家地质公园的热度分布与数量空间分布特征基本一致,呈现“东密西疏”的分布形态,但整体区域分布不平衡现象略有缓解。由核密度分析结果可知,中国国家公园热度第一核心圈分布在中国东部和中部地区交界处,在安徽省周边区域热度达到最高,集聚范围包含了浙江、安徽、河南、湖北等省份;四川、云南两省构成了中国国家地质公园热度次中心,其周围区域包括云南、四川、贵州的西部区域地质公园热度总量和核心聚类体量仅次于中东部交界地区,但总体区域面积规模略小于中东部交界处的第一核心圈。目前该次中心有向中国东部沿海区域扩展的趋势;甘肃、青海省区域和新疆省区域的地质公园热度量较高,但没有形成区域范围内的热度聚类中心,且没有与西部或中东部的中心热度圈相连。同样以胡焕庸线为分界,线两侧国家地质公园热度分布差异明显的现象更加突出。胡焕庸线以西仅有新疆省一处分布了热度较高的国家地质公园。

总体而言,国家地质公园的热度分布状况与国家自然、人文资源分布研究的结论相似,存在东西部分布差异,且随着人口数量分布的递减而降低,受区域人口总量影响较大。基于大数据分析中国全国范围内国家地质公园热度分布情况可以准确反映中国自然资源分布不均,人口数量及区域开发水平不协调的问题。

图5 中国国家地质公园热度核密度

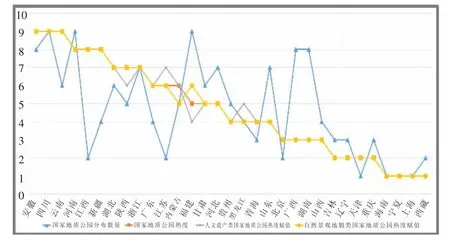

3.2 不同类型中国国家地质公园热度空间分布特征

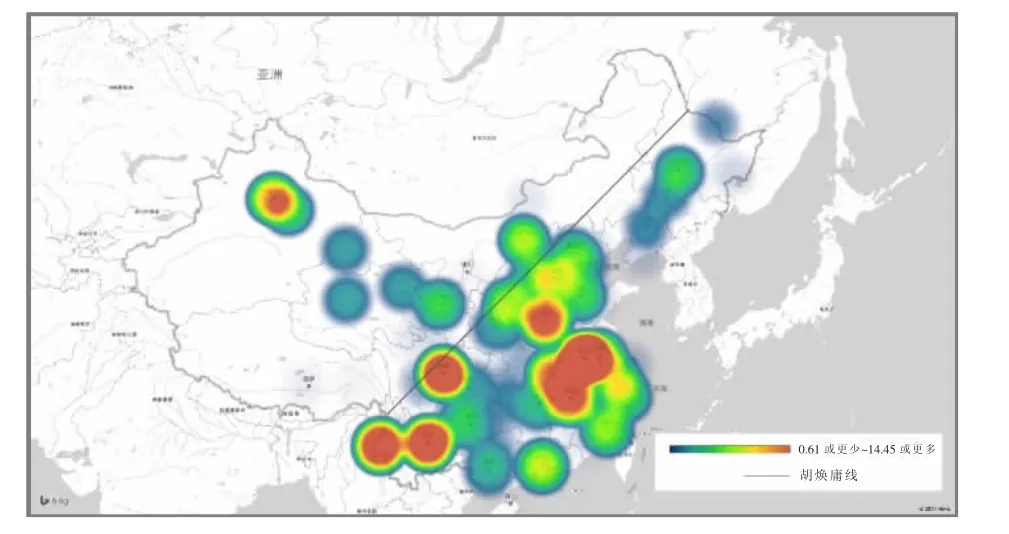

中国的国家地质公园因类型的不同,吸引游客关注量也有所差异,不同类型的游客对互联网时代的旅游出行模式的参与度不同也会造成不同的国家地质公园热度空间分布特征。参照中国国家地质公园名单中的地质遗迹类型划分,将中国国家地质公园分为两大类:第一类为自然景观地貌类,包括以展示、保护岩溶地貌、砂岩地貌、丹霞地貌、冰川地貌等为目的建立的国家地质公园;第二类为人文遗产类,包括以纪念地质灾害遗迹、古生物化石发现地、古生物栖息地、金属资源开采遗迹为目的建立的国家地质公园。由数据统计结果可知,中国自然景观地貌类国家地质公园数量为159个,人文遗产类国家地质公园数量为82个。

自然景观地貌类国家地质公园的热度分布情况与国家地质公园总体热度分布格局基本一致,热度高值分布在中东部地区交界处地区和西部地区。将159个自然景观地貌类国家地质公园的热度得分值输入PowerMap软件,计算出其热度空间空间分布状况。由图6可知,自然景观地貌类国家地质公园主要分布在中国地形地貌特色鲜明的省份。中东部交界处热度较高的核心圈,地形地貌山谷纵横,有天目山、黄山、九华山等名山,山脉间大小盆地、谷地镶嵌其中,地势由山地核心向谷地渐次下降,分别由中山、低山、丘陵、台地和平原组成层状地貌格局,且多呈北东向和近东西向展布,影响到浙江、安徽、河南等周边省份[8];西部的四川、云南省区域大面积土地高低差参,纵横起伏,一定范围又有和缓的高原面;位于中国西部边陲的新疆省则呈现山脉与盆地相间排列盆地与高山环抱的地形特色,喻称“三山夹二盆”[9]。这些丰富的地形地貌景观,也造成了我国中东部地区、西部地区高热度国家地质公园聚集的现象。由此可以看出,原始地形地貌景观的特色性,是影响国家地质公园热度的一大重要因素。

图6 中国自然景观地貌类国家地质公园热度核密度

人文遗产类国家地质公园热度得分高的核心圈较少,仅有一处分布在中国东部地区,热度值也普遍较低。将82个人文遗产类国家地质公园的热度得分值输入PowerMap软件,计算中其热度空间空间分布状况。由图7可知,全国范围各个省份的人文遗产类国家地质公园热度核心圈数量少于中国国家地质公园总体热度核心圈数量。中东部交界处仍是唯一的热度较高的核心圈。全国范围内其他地区国家地质公园热度分布情况与自然景观地貌类国家地质公园的热度分布情况基本相似,呈现“东高西低”的分布形态,但热度数值普遍较低。由此可以看出,中国范围内自然景观地貌类国家地质公园的热度远高于人文遗产类国家地质公园,优美险峻的地质地貌景观比人文历史气息浓厚的遗迹景观更受游客关注。

图7 中国人文遗产类国家地质公园热度核密度

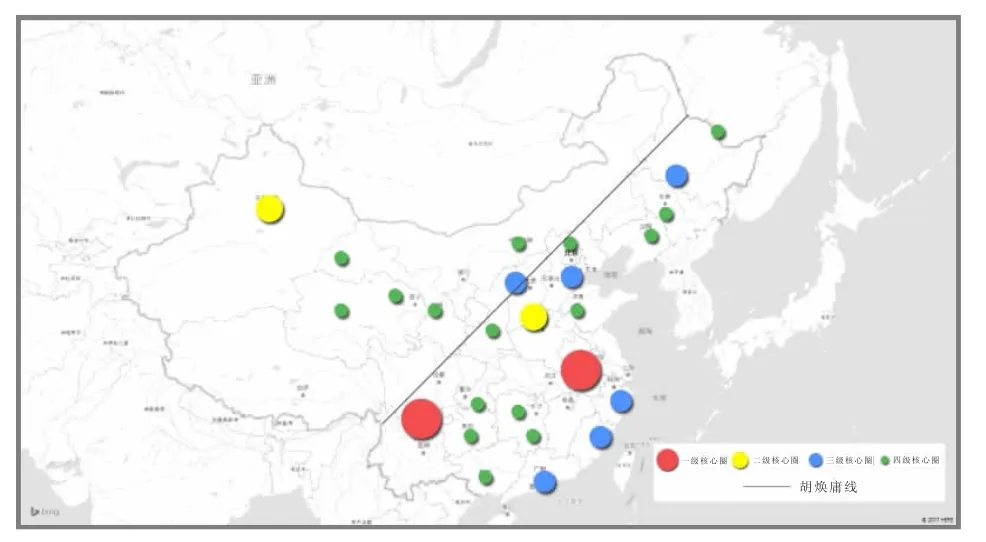

3.3 中国国家地质公园空间分布结构

从国家地质公园热度的分布结构来看,各个核心圈之间以及核心圈辐射范围内均存在等级、结构和规模的差异。根据中国国家地质公园热度计算结果,以省份为单元对各等级的热度核心圈进行赋值(赋值结果为1~9,数字越大核心圈等级越高,热度值也越高)。由图8可知,浙江、安徽省及其周边省市范围内的中国中东部交界处是中国国家地质公园热度最高的一级核心圈,这与该地区的地形地貌丰富多变,景观奇险优美有直接关系,该核心圈内自然地貌景观类、人文遗产类国家地质公园的热度都极高;以云南省为中心的中国西部地区是中国国家地质公园另一个一级热度核心区,该核心圈自然地貌景观类国家地质公园热度极高,人文遗产类国家地质公园的热度相对较低,圈内地质景观幽秘唯美,素有“彩云之南”的美称,美感度极高的山水景观是该地区国家地质公园高的主要原因;河南、新疆两省幅员辽阔,人口众多,分布着数量突出的国家地质公园,其中部分稀有地质景观更是达到世界级地质景观的级别,因此以这两个省份为核心形成了中国国家地质公园的两大次级核心圈;中国东南沿海和东北部地区城市、经济发展水平高,也分布着中国国家地质公园的六大三级核心圈。由图9可知,中国各地区国家地质公园核心圈的数量大致比例为“1∶1∶3∶7”,基本符合“K-中心点”聚类算法中较低等级核心圈数量K=3的分布趋势[10],但每个国家地质公园热度核心圈的辐射范围和关联性较差,并没有形成结构网络体系。以两个一级核心圈为例,安徽地区核心圈与云南地区核心圈彼此较为孤立,且与新疆次级核心圈在地理位置和空间网络上均没有密切的联系。

总体来说,中国国家地质公园热度分布结构呈现以中东部交界地区、西部地区双核心牵引其他次级核心发展的趋势,彼此发展关联性有待提高,整体等级结构和辐射网络仍与传统中心地理论存在差距。此外,胡焕庸线两侧国家地质公园核心圈数量分布结构严重不均衡,线东侧分布着2个一级核心、1个二级核心和6个三级核心,线西侧仅分布着新疆地区1处二级核心,中国自然、人文资源东西部分布严重不均的问题在国家地质公园热度分布结构中体现的尤为明显。

图8 中国国家地质公园空间分布结构等级

图9 中国国家地质公园核心圈分布结构

4 结论

通过对携程旅游网中的国家地质公园的游客景区评价大数据进行抓取,在建立中国国家地质公园热度评价指标体系的基础上,计算了中国241个国家地质公园的热度并对其进行排名,以此为依据对中国国家地质公园的空间分布结构进行核密度分析,得到如下结论:

大数据样本量大、信息内涵丰富的特点可以有效缩小传统研究中错误、虚假信息对研究结果的影响,提高研究的科学性。携程旅游网的游客评价有助于分析研究中国国家地质资源的空间分布和开发利用情况。通过借助Bing地图和PowerMap软件的可视化分析,发现中国国家地质公园的热度分布与其密度相关性较大,即国家地质公园热度较高的核心圈普遍分布在地质公园广布的地区。因此国家地质公园的热度分布与我国人口、资源分布情况类似,存在以胡焕庸线为界,线两侧国家地质公园热度分布不均的情况。说明中国对地质景观的保护、开发和利用主要受区域总体发展水平影响。我国辽阔的疆域与复杂的地形地貌也限制了不同地区国家地质公园核心圈联系网络的建立。从地理分布角度分析,以大数据观察为切入点对国家地质公园进行研究可以为国家地质资源的进一步保护、开发和利用提供思路和决策依据,最终推动中国国家公园管理体系的建立。