王笛 把历史放到显微镜下

2018-12-01郑莹宫健子

郑莹 宫健子

王笛

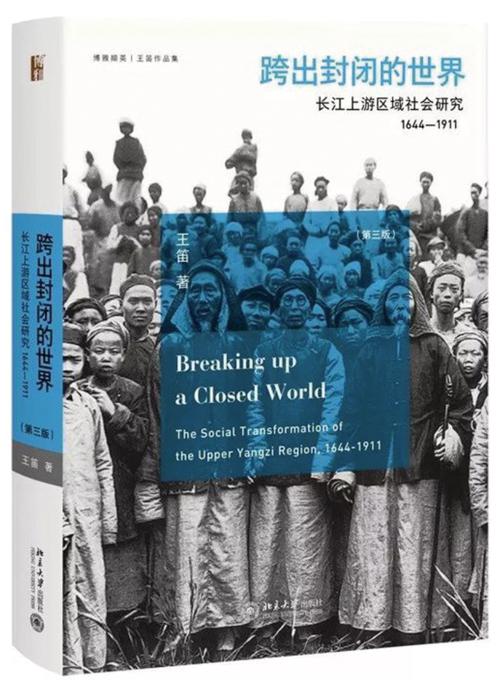

1956年生于成都,曾任美国得克萨斯A &; M大学历史系教授,2015年起担任澳门大学特聘教授、历史系主任。著有《袍哥:1940年代川西乡村的暴力与秩序》《茶馆:成都的公共生活和微观世界,1900-1950》《街头文化:成都公共空间、下层民众与地方政治,1870-1930》《跨出封闭的世界:长江上游区域社会研究,1644-1911》等。

1939年,一个不起眼却又十分典型的川西平原小乡场里,一女子与家中请来的年轻裁缝传出“不名誉”的流言。其父雷明远带着袍哥小兄弟们强行将二人从城里押解回乡,用枪逼着走向河边。父亲在河滩上对女儿当众执行死刑。

六年以后,21岁的燕京大学社会学系学生沈宝媛来到成都西北郊区“望镇”,记录下这桩悲剧以及雷氏家庭的故事,并于次年4月完成田野调查报告。以沈宝媛的报告为主要材料,历史学家王笛在《袍哥:1940年代川西乡村的暴力与秩序》一书中,透过雷氏家庭这个微观世界,进入川西乡村社会复杂的内部,看到一个内陆地区在民国时期的社会暴力和秩序,一个占人口相当大比例的人群的思想、文化和生活,以及他们对国家和地方政治、对一般民众的深刻影响。

雷明远是“望镇社团”袍哥的副首领,袍哥即四川的哥老会,是从清朝到民国在四川社会影响最为深入、广泛的秘密社会组织。重庆的袍哥大爷范绍增在回忆录中称,袍哥成员占全四川成年男子的90%左右。沈宝媛的老师、社会学家廖泰初在1947年发表的文章中估计,四川男性成年人70%以上是袍哥。一些档案印证了这些说法。比如1950年代成都市政府要求各个茶馆的雇员必须登记,档案馆保存了登记表,表中一栏问曾经参加过什么党派,70%以上的人填:无党派,有袍哥。四川的许多茶馆是袍哥开办的,常常是袍哥的总部和活动中心。

近300年间,袍哥一直与地方政府和地方精英争夺地方的控制权,与地方政权的演变共进退。同时,这个组织与地方精英、保甲、团练等也有千丝万缕的联系。从清初反清复明肇始,到辛亥革命风光一时;从清朝被严密查禁的非法团体,到民国时期成为半公开的组织;从早期边缘人群的秘密活动,到后期渗透到党政军各级机构,袍哥势力在四川的扩张经历了长期的历史过程。而对于这个组织的起源,莫衷一是,各种文本有不同的描述。袍哥对他们的起源也有自己的一套解释。

1980 年代,在为关于长江上游的社会史《跨出封闭的世界》一书收集资料时,王笛发现,但凡讲到社会,就会提到袍哥。生长于四川,王笛不断听到关于袍哥的故事。母亲说家中亲戚里有袍哥,许多同学的父亲也是袍哥。但袍哥资料难找。1991年出国之后,研究街头文化、茶馆时王笛持续关注袍哥,近30年过后袍哥资料收集才算完成。

1970年代,王笛在川西平原下乡,跟农民一起住在竹林下的茅屋里。稻田、水牛、沟渠里的鸭子,春天里一望无际的菜花,王笛将自然生态的记忆写入书中。注入文学式描写、讲述故事来龙去脉的同时,他严谨地研究分析,尽量详细地给出资料来源。

在考证后王笛认为,沈宝媛所写的“望镇”是位于成都西北方向的崇义桥,那里有燕京大学设立的一个固定的“农村研究服务站”。沈宝媛在报告中写:“1945年的夏天,‘知识分子下乡去的口号到处在散播着,利用这个休闲的假期播下一点农村工作的果实,一方面表示对农民大众致崇高的敬礼,向他们学习书本以外的知识。”在下乡之前,沈宝媛对要调查什么内容并不清楚,进入乡村后发现袍哥无处不在,而且是地方权力关系的中心,便将研究焦点放在袍哥身上。

王笛在书中写:“从燕京大学社会学系的学术渊源上看,沈宝媛进行的这项关于四川袍哥的调查,应该说不是偶然的,而是1920-1940年代中国乡村教育运动与早期中国社会学和人类学重视乡村调查的一个延续……这种社会学和人类学调查的风气,是从1920-1930年代以来中国社会学和人类学的许多先驱们共同努力的结果。”

再现雷明远的经历之外,王笛挖掘沈宝媛当时的家庭影响、思想倾向、知识结构、学术背景,试图将雷明远的故事、沈宝媛的故事、从一个历史学者的角度看这两个“小人物”这三条线编织在一起。

“过去我们写历史,资料如果对我所要写的有用,那就加以引用,很少有历史学家去探索记录资料的那个人。沈宝媛关于袍哥的这种记载非常少见,虽然字数不多,但提供很多细节。而且记录人沈宝媛提出了很多看法。她为什么要这样记载?为什么要深入到这个家庭?她的思想倾向是什么?如果对这些不了解,我就很难理解她所描述的雷明远。”王笛说。

沈宝媛来到“望镇”时,雷明远的势力已经走向衰落,每天要做的事情就是去打理烟店。沈宝媛描述初次见雷明远:“在夏天,即使是在一个没有太阳的阴天,也可以看见他戴着墨光眼镜,手拿着一把折扇,穿着黑绸短衫、黑裤,背后系着一顶草帽,匆忙地向店上走去。”雷明远总是喜欢聊20年前“带兵与捉匪”的故事。

而对于雷明远最终的衰落,沈宝媛认为是袍哥内部“新陈代谢力量”的结果,“成長与没落和社团势力的增减起互相刺激的功能关系。”“他们把他捧上了社团舞台,同时也将他遗弃在大众的鄙视里,没有金钱的挥霍,没有武力的支持,没有才能的显示,没有心腹的帮助,他只在社团中活动了十几年。”

在王笛看来,“很难用简单的好坏来判定这样一个复杂个体。进而言之,袍哥这样的秘密社会组织,也是一个复杂的复合体,判定它在历史上的角色和作用,经常需要我们区分不同时代、不同地区、不同事件、不同个人、不同前因后果等,才能接近其组织和人物的真面目。”

袍哥作为历史已经消失了六十多年,但是似乎并未从生活中消失。袍哥的许多词汇,如“落马”、“抽底火”、“打滚龙”等,仍然存在于日常用语和大众文化之中。王笛认为,袍哥创造了一种我们称之为“边缘人”的文化,“今天的四川人都能隐隐约约感觉到这种文化——人与人之间的关系、兄弟的豪情、江湖的习气,而且已经融入日常生活中。”

袍哥兴衰史

人物周刊:能否说说《袍哥》一书资料的搜集和选择及从什么角度对资料进行诠释和处理?在研究边缘化人群时会面临怎样的发现他们自己“声音”的问题,你也说过,在传统的历史资料中鲜有关于袍哥的真实记录,即使能找到一些相关信息,也几乎都由精英们撰写。斯皮瓦克曾发出“庶民是否能发声”的疑问,《袍哥》一书中你试图从袍哥的秘密语言和文书规则中找到他们的声音,但他们的发声仍很有限,你如何处理这个问题?

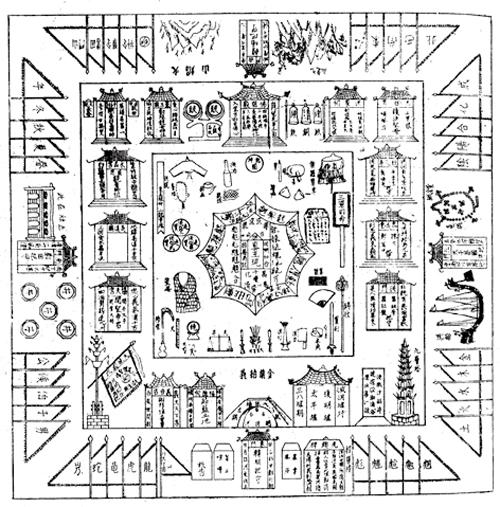

王笛:我尽量搜集、分析各类资料,在书中引用了档案、回忆录、小说、文史资料,还引用了我觉得最重要的——袍哥对自己历史的记录,比如《海底》。郑成功1661年在金台山开山立堂,当时的文件称《金台山实录》。类似于金庸对韦小宝的师傅陈近南的描述,郑成功把陈近南派到四川雅安,开始了哥老会在中国大陆的活动。后来清兵攻陷台湾,郑成功之孙把早期的文献,包括《金台山实录》封在一个铁匣子里边,扔到海里。到了19世纪,被一个叫郭永泰的四川人从渔夫那里得到。

袍哥把他们的历史和郑成功、反清复明联系在一起,这个就是他们的声音。实际上也可以认为这是他们在创造自己的历史,或者自己的传统。这就是英国马克思主义历史学家霍布斯鲍姆所说的,“被发明的传统”。虽然现在没办法证明这就是真实的,但是從中间可以看到他们怎样认识自己的历史。那么这也是找到他们声音的一个途径。

当然,我自来就主张,历史过去就永远过去了。今天的历史学家想重构历史都是通过过去留下来的历史资料,但是留下来的资料只是非常小的一部分,而且资料可能没有完全记载真实的历史。每个记载历史的人有他的局限,不管是他的政治观点、社会和经济地位、阅历、阶级、年龄和性别,甚至所处的地区,都可能影响到他们的记录。 那么我们在几十年甚至几百年以后利用这些文献来重构历史,和真实的历史应该有相当的距离。但是作为一个历史学家,我们所写的历史当然应该尽可能接近真实的历史,就是通过各种文献,通过分析,通过寻找他们自己的声音,最后建构我们眼中的历史。让读者自己去思考,而不是提供一种标准答案。

人物周刊:沈宝媛在报告的结尾总结了袍哥雷明远的一生,并将这篇报告看作是他的一部简略的传记式兴衰史。书中除了关于雷明远、沈宝媛的叙事之外,你也在与他们进行对话,试图通过沈宝媛的描述理解雷明远。通过对话,你会如何总结雷明远的一生?你是否知道雷明远在1949年之后的情况?

王笛:报告是1946年完成的,没有再说雷明远以后的事情。如果能找到沈宝媛,那是最理想的,她和雷氏家庭建立了非常密切的联系。特别是如果她还保留了原始记录、调查笔记,是最好的。后来通过各种途径找到了她,可惜她说自己失掉了记忆。她已经90岁了。后来我又找到她女儿,但她说从没听说过这段故事。所以根本无法知道。

但是我进行了逻辑的推断,无非就是三种结局:一,由于他在1946年的时候经济状况恶化,在袍哥组织的地位下降,导致他非常消沉。后来又吸上了鸦片,按照沈宝媛的说法,他来日不多,鸦片不仅仅摧毁了他的精神,也摧毁了他的身体;二,他作为袍哥的副首领,手上有好几条命案,所以很可能在后来的镇反运动中被镇压;三,作为一个佃农,他一无所有,甚至可能在土改中作为贫农分到一块田地。

曾经我也到了崇义桥,但那个地方完全变成了都市的一个部分,乡村的面貌几乎没有了,也不可能再通过调查得到信息。所以我上次在成都讲座的时候提到,如果运气好,如果雷明远还有后人,如果碰巧看到这本书,如果能听他后辈讲,那么修正或者增加一章,也不是不可能的事情。

人物周刊:1949年乡村社会又是怎样被接管的?在此前近300年的历史中,各个时期的政府为摧毁袍哥进行了极大的努力,但都没有成功,原因是什么?

王笛:过去我们只知道解放军怎样进入大城市,实际上对乡村怎样被接管是不清楚的。这本书通过研究袍哥、成都郊区的乡村,几乎可以代表当时的总体面貌。按照历史记载,解放军进入四川以后,袍哥并没有进行强烈的抵抗。这和他们对自己、对整个形势的认识有关,对抗相当于以卵击石。

解放军进入四川之前,地下党已经在袍哥中间进行了很多活动。我在书中专门提到一个叫杜重石的,从延安被派到成都,还在成都办了一个杂志叫《正义周刊》。而且沈宝媛在她的报告中提到过《正义周刊》,说袍哥已经从过去的反清复明的组织“退化成一个欺辱、压迫民众的组织”。她对袍哥的这种看法并不奇怪,当时的精英知识分子对边缘人群、带有秘密社会组织形式的地方势力总是持批评的态度。沈宝媛对袍哥持这种态度一定程度上来说有她的根据,但是她不知道《正义周刊》的背景。

在这样一个过程中,由于地下党已经做了活动,很多时候袍哥配合共产党对城乡的接管。我虽然没有直接找到崇义桥的资料,但是我写了它临近的新繁县是怎么被接管的。袍哥过去是稳定地方社会的领导者,在农民交不上粮的时候,又担当了武装抗粮的角色,这就是后来官方所说的“土匪暴乱”。在这种情况下,解放军很容易地把袍哥彻底摧毁了。袍哥的覆灭是一个必然的结果,新中国不会允许像袍哥这样长期和国家权力进行对抗的组织存在。

过去不管是清政府还是民国政府,都试图消灭袍哥,但都没有达到目的。在清代的时候,成都地区的城市和农村加起来大概90万人口,由成都县和华阳县共同管理,两个县的政府人员加到一起也不过五六百人,无法有效管理和控制社会,这样社会上的许多事务不得不依靠袍哥,包括治安和税收等。而且清政府的政权最多到县一级,县以下都由地方士绅来管理。在这种情况下,尽管想控制袍哥这样的秘密社会组织,控制力也非常有限。到了民国时期,四川军阀混战,防区制的实施,给袍哥留下了巨大的发展空间。到了1935年,四川纳入到中央政府的控制之下,那个时候算是实质上统一了。但袍哥的势力已经进入政府、军队、各个阶层、行业,以及城乡的地方权力结构。然后,只有在共产党来到之后,其执政能力是无与伦比的,袍哥在很短时间内便被一举歼灭。

人物周刊:“袍哥”让人想起意大利的“教父”。在西方,黑帮在某种程度上成了一个民族文化的符号。在你的研究中,也对这种民间自治文化的积极作用给予客观评价。那么中国的民间文化代表“袍哥”们有可能像“教父”一样被塑造为一个文化符号么?

王笛:刚才我讲到袍哥在民国时期的社会控制已经到了非常强大的地步,如果说和意大利的黑手党相比,包括和美国的黑手党相比,可能他们都依靠暴力,用武力去解决争端,而且没有一个中心,各自为政,各个集团互相争斗。但是不同也是很明显的。首先黑手党没有那么深厚的社会土壤,在意大利、美国,黑手党在人口中占的比例非常小,还是高度封闭的。但是袍哥分布非常广泛,涉及人口非常之多,而且和地方政府紧密结合。虽然黑手党可能也通过关系进入政府,但和袍哥性质完全不一样,当时在川西平原,几乎所有的正副乡长都是袍哥的成员,已经被地方权力结构所包容,而且起着地方管理的作用。所以他们有各自不同的影响力。

“以小见小也未尝不可”

人物周刊:1990年代,你在約翰·霍普金斯大学罗威廉门下攻读博士学位,可否谈谈导师罗威廉的治学特点与你所受到的学术训练?为何你会接受和使用了微观史和新文化史的理论和方法?能否谈谈你学术思维的转变过程?

王笛:罗威廉过去研究城市史,后来写社会史,自来就主张要有多学科的眼光。约翰·霍普金斯培养博士的要求是要有四个方向。东亚史是我的专业,然后我在历史系修美国社会文化史,在人类学系选了社会人类学,在政治学系学比较政治学。在《街头文化》和《袍哥》中都可以看得到人类学和政治学对我的影响。而且不管是写街头文化,还是茶馆、袍哥,我都注重政治问题。

你提到学术思维的转变,的确我的历史观也发生了转变。新文化史、微观史以普通民众,特别是下层民众为研究的焦点,研究那些在历史上没有留下名字的人。过去我们是英雄史观,研究领袖人物、政治家或者杰出人物。哪怕研究农民起义,也是研究农民起义的领导人,看不到民众。而对帝王将相的事情,我们事无巨细都知道,吃喝拉撒都清楚。这是一个不平衡的历史。

实际上我整个学术的转换是从英雄史观转到民众史观,而且涉及我的政治观。我始终认为,过分强调国家,不强调人民,只讲国强不讲民富等等,是不利于社会健康发展的。虽然我认为,历史研究应该是中立的、冷静的和不带个人感情色彩的,但是在具体研究历史的时候,却不能不涉及政治和意识形态。过去我研究辛亥革命、政治精英,后来转向对社会文化的研究,研究的焦点也在不断地缩小,从宏观走向微观。就像拍电影一样,如果总讲宏大叙事、大场面,把镜头都拉得远远的,我们看到的人就像蚂蚁这么大,好像个人在事件中间起的作用是微乎其微的,个人只是群体中间的一员,这样的历史显然是不完整的历史,也是枯燥的历史。我们可以逐渐把镜头拉近,拉到一个城市的街头,甚至街头的一个空间——茶馆,再拉到茶馆中的某一个人。这就是我说的把历史放到显微镜下,才能塑造生动的人物,这样的历史才是有血有肉的鲜活的历史。

人物周刊:那“微观”历史如何“以小见大”?

王笛:现在国内史学都在批评碎片化的问题,认为越来越多的年轻学者把精力集中在一些“无意义”的小题目上,导致了历史研究的碎片化。如果我们研究一个微观问题,能够以小见大当然是非常好的事情。但有的时候微观不一定能够见大,但是哪怕解决一个小问题,也是对学术的贡献。我们不要对历史研究期望过高。研究历史就像拼图一样,有非常多的碎片,贡献一个碎片,就向了解整个图像推进了一步,也可能图像的各个碎片永远都拼不完全,但是我们能拼的越多,我们所看到的图像就越接近真实。以小见小也未尝不可。

作为一个历史研究者,能够以小见大是最好的结局。所以我在写历史的时候,极力从一些微观的课题、研究发现一些带规律性的大问题,回答一些大问题。比如说我虽然研究茶馆,但是可以回答地方文化与国家文化的关系等具有普遍意义的问题。

人物周刊:新文化史日常的研究取向易使研究者陷入杂乱的细节,各种资料开始大量出现,比如图像、声音、下层文本和社会调查,如你所说,引起了史学家对历史图景碎片化的担忧。西方史学界如何看待碎片化的问题?

王笛:我们关于碎片化问题的讨论实际上是受到西方的影响,主要是在法国。像法国历史学家弗朗索瓦·多斯写了《碎片化的历史学》,这本书也翻译成了中文。但是我们要知道多斯他主要针对的是欧洲社会史,而且主要针对法国年鉴学派。他对法国年鉴学派轻视政治运动的取向非常不满,实际上我不同意他的一些看法,他对年鉴学派的批评非常情绪化。但是法国年鉴学派确实在法国社会文化史,特别是物质文化史上有的研究非常细,细到了我们难以想象的程度。

在西方批评碎片化的历史之后,我们的学者也开始发出类似的声音。我在几年前发表的论文里就说再等几十年,我们的历史研究真的出现了碎片化,再来担忧也不迟。现在我们的历史远远没有达到碎片的这个程度。

其实,今天的中国,历史研究的主流仍然徘徊在所谓重大的题材上。如果我们认为强调小问题可以导致碎片化,那么宏观的历史也可能出现大而无当、人云亦云、缺乏新意的危险。

我认为,中国的历史学研究者非常有使命感,总是试图为国家的宏大叙事作出贡献。这还是传统的英雄史观的影响,司马迁说要“究天人之际,通古今之变”。司马光写《资治通鉴》要为执政者提供借鉴。如果为政治服务的目的性太强,就不能写出客观的历史,难免有偏颇。所以,我认为,一个历史研究者应该和当前政治保持一定的距离。

另外,虽然我鼓吹新文化史和微观史,却并不认为大家都要去研究新文化史、微观史,因为宏观和中观的历史也非常重要,各种取向都能为找到真实的历史,或者走向真实的历史作出应有的贡献。