湖南龙山金锑矿床成矿构造分析及深部成矿预测

2018-11-30钱建平彭桥梁王铂云关显东

苏 特 钱建平 彭桥梁 王铂云 关显东

(1.桂林理工大学地球科学学院,广西桂林541004;2.湖南省地质矿产勘查开发局四一八队,湖南娄底417000)

龙山金锑矿位于新邵县与涟源市交界处,地处湘中凹陷区以金锑为主的白马山—龙山—紫云山EW向穹隆状隆起区东部[1],近年来,在该带上及其邻区陆续发现有古台山金矿、高家坳金矿、谢家山金锑矿、锡矿山锑矿等大中型矿床[2-4]。关于龙山金锑矿床的成因,学术界争议颇大,主要集中于沉积—变质热液成矿、岩浆水和大气降水混合热液成因等[5-7]。诸多学者对湘中成矿带的研究认为,白马山—龙山EW向构造带控制了前寒武系浅变质岩系中大部分锑金矿床的生成与展布,从而形成了由诸多大中型金锑矿床组成的成矿带[8-9]。本研究通过进行矿区地表与井下系统地质测量和矿区勘查资料整理编图分析,系统总结矿区构造控矿规律及矿区构造演化序列,并综合成矿构造、矿化蚀变分带、矿体分布特征的分析结果,进行深部成矿预测,供矿区后续找矿勘探工作借鉴。

1 区域成矿地质背景

龙山金锑矿床在大地构造分区上属于扬子准地台向华南加里东褶皱带过渡的部位(图1)[10]。

1.1 地层

区域出露地层为震旦系(Z)、寒武系()、奥陶系(O)、泥盆系(D)、石炭系(C)、二叠系(P)、第四系(Q)(图1)。震旦系—寒武系可作为基底构造层,为一套浅变质冰川及火山碎屑建造、黑色碳硅建造、泥质碳酸盐建造。奥陶系—二叠系作为盖层构造层,为一套复理石建造、陆源碎屑及碳酸盐建造[11-12]。

1.2 构造

区域褶皱可分为基底褶皱和盖层褶皱。基底褶皱为近EW向白马山—龙山串珠状构造隆起带,由西向东依次有白马山、大乘山、园木山、龙山、猪婆大山构造隆起带。盖层褶皱叠加于早期近EW向褶皱之上,为一系列NNE向穹窿状短轴背斜。该类背斜的特征在龙山地区表现得最为典型,轴向30°~40°,长15 km,宽10 km,呈椭圆形,向两端倾伏,倾伏角为6°~25°。背斜核部地层为震旦系,两翼依次为寒武系、奥陶系、泥盆系、石炭系、二叠系(图2)。区域断裂可分为NE向与NW向2组,前者包括宁乡—新宁断裂带、涟源—黄亭市断裂带、桃江—城步断裂带,后者包括邵阳—郴州断裂带、锡矿山—涟源断裂带。研究区位于两者交汇部位,区域成矿条件优越(图1)。

1.3 岩浆岩

区域岩浆岩主要为白马山花岗岩体与中酸性岩脉。白马山岩体位于区域西部,形态不规则,为加里东期、印支期、燕山期多期次侵入的复式花岗岩穹窿,由中—粗粒黑云母花岗闪长岩、角闪石黑云母二长花岗岩和中—细粒黑云母二长花岗岩组成(图1)。区域东部龙山地区出露一系列NW向酸性岩脉,锆石U-Pb定年结果显示为220~217 Ma,为印支晚期岩浆活动的产物[13]。根据1∶20万重力资料,在龙山岳坪峰有呈NNE向圈闭的重力负异常,并伴随有航磁异常,物探推断为深部隐伏花岗岩体向北东突起部位的反映[11]。

2 矿区地质特征

2.1 地层

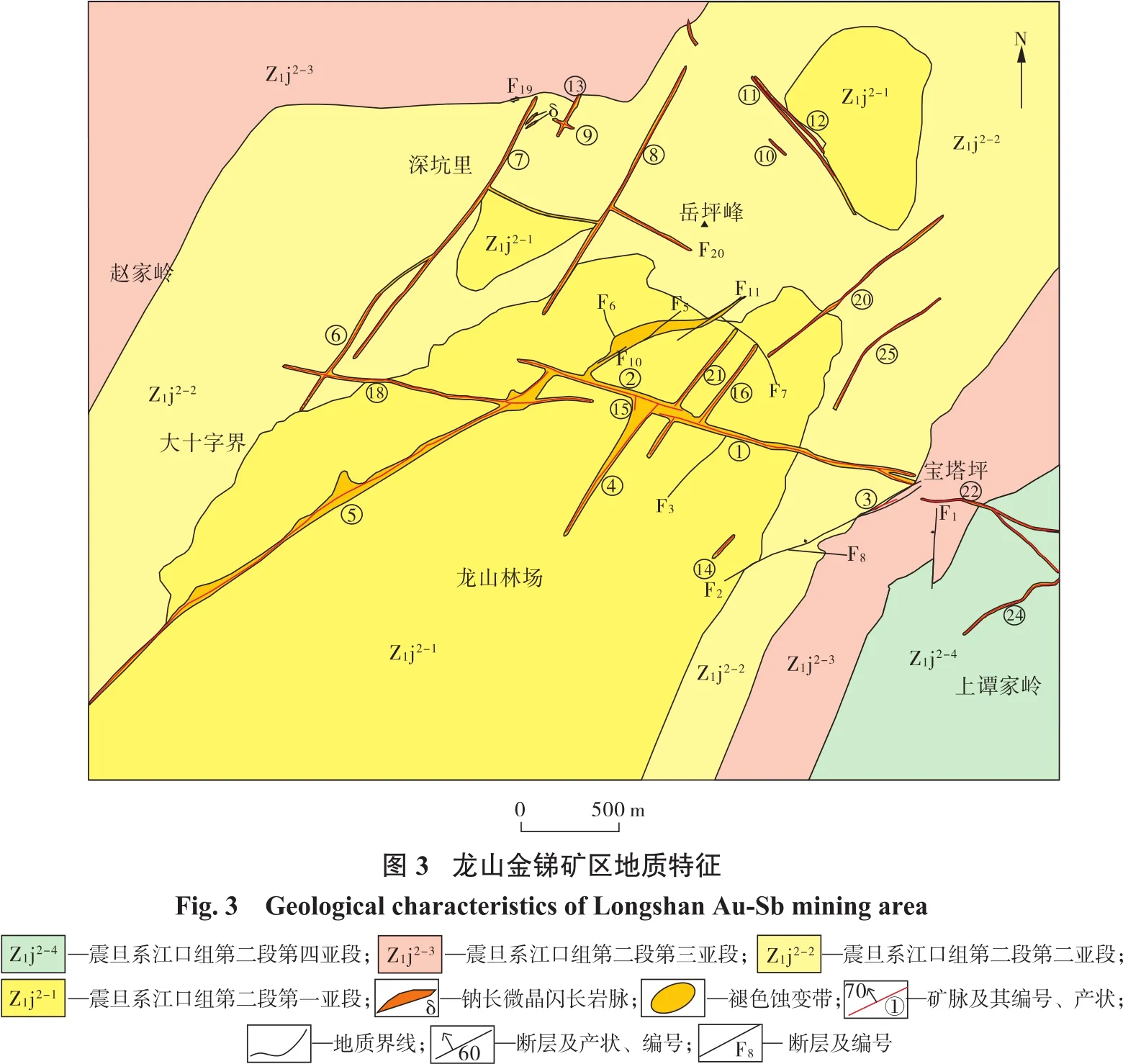

龙山矿区处于龙山穹隆状短轴背斜核部中心(图2),出露地层岩性为震旦系下统江口组含砾砂质板岩,由核部向两翼依次为震旦系下统江口组第二段第一至第四亚段。矿区地层走向NE,倾向NW或SE,南东陡、北西缓,北西翼倾角为25°~40°,南东翼倾角为45°~60°,局部具有直立倒转现象(图3)。

2.2 构造

矿区构造类型主要表现为断裂,具有多期次活动特征,按展布方向可将矿区断裂分为4组,即NWW组横向断裂、NNE组纵向断裂、NNW组斜向断裂以及NEE组斜向断裂(图3)。

(1)NWW组横向断裂。断裂面粗糙不平,走向上与背斜轴近于直交,为龙山金锑矿床最重要的含矿断裂。断层走向280°~295°,倾向10°~25°,倾角70°~80°。断裂破碎带长 70~2 120 m,宽 0.30~23.59 m。断裂带膨胀收缩现象明显,主要由糜棱岩、碎裂板岩、断层角砾岩组成。断裂带中可见多阶段含金锑石英脉、碳酸盐脉沿断裂充填胶结和穿插,并形成脉中脉现象。此外,断裂带中还有后期构造叠加形成的石英辉锑矿脉角砾和粉末。

(2)NNE组纵向断裂。断裂面呈舒缓波状,由多个主裂面组成,见有水平擦痕。断层走向平均为20°~40°,倾向290°~310°,倾角61°~87°。断裂破碎带长200~1 200 m,宽0.30~2.00 m。断裂带内发育劈理及构造透镜体,主要由糜棱岩、碎裂岩组成。断裂带中可见含金锑石英脉沿断裂充填,后期构造叠加形成的斜列石英透镜体、石英角砾、硫化物粉末以及滑移镜面切割硫化物脉等现象。

(3)NNW组斜向断裂。断裂面平直密集,裂隙较紧密。断层走向330°~340°,倾向60°~70°,倾角大于50°。断裂破碎带长120~650 m,宽度变化较大,为0.09~1.06 m。断裂带内岩石主要由碎裂岩组成,带中可见金锑石英脉发育,后期构造叠加表现为石英脉破碎和脉壁可见多组擦痕。

(4)NEE组斜向断裂。断裂面平直,裂隙较为紧密。断层走向40°~60°,倾向310°~330°,倾角51°~78°。断裂破碎带长160~3 700 m,宽0.20~8.00 m。断裂带中可见石英团块和含金锑矿化石英脉发育,晚期构造叠加表现为破碎成角砾的石英脉和可见多组擦痕的石英脉壁[14]。

2.3 岩浆岩

矿区岩浆岩局部发育,在矿区北部7#矿脉东侧的探槽中揭露了2条微晶钠长闪长岩脉,厚度为1.5~5.2 m,倾向133°~194°,倾角51°~65°。

3 矿床地质特征

3.1 矿体特征

目前,矿区内已发现了具有一定规模的矿体25条,矿体呈薄脉状、透镜状产于断裂破碎带中。主要矿体有1#、2#、4#、5#、6#、7#、8#、18#、20#脉,其中1#脉以脉组形式产出,分为1-1#脉、1-2#脉、1-4#脉以及1-4#支脉;小矿体有16条,即3#、19#、22#、22支#、24#、25#脉等。按矿体走向,可分为4组:

(1)NWW组(1#、2#、18#脉)。矿脉倾向NNE,倾角76°~78°。矿体厚度为0.88~1.34 m,矿带长度达3 300 m,单条脉走向长870~1 396 m,倾斜延深853~1445 m,品位Au一般为(2.70~5.21)×10-6,Sb为1.76%~6.63%。

(2)NNW 组(9#、10#、11#、12#、15#、19#、22支#脉)。矿脉倾向NEE或SWW,倾角一般大于50°。矿脉具明显的膨涨窄缩现象,矿化极不均匀,仅局部见有工业矿体。

(3)NNE组(4#、6#、7#、8#、13#脉)。矿脉总体倾向NWW、倾角74°~77°。矿体厚度为0.55~1.03 m,单条脉走向长330~1 650 m,倾斜延深386~1 007 m,品位Au一般为(3.51~5.91)×10-6,Sb为1.93%~3.64%。

(4)NEE向组(5#、20#脉)。矿脉倾向NWW、倾角68°~75°。矿脉走向长970~1 200 m,倾斜延深约480 m,矿体厚0.47~0.68 m,品位Au一般为(0.71~5.67)×10-6,Sb为2.51%~2.93%。

3.2 矿石特征

3.2.1 矿石结构构造

矿石结构主要为粒状结构、他形晶结构和充填交代结构,其次为揉皱状结构、聚片双晶结构和碎粒化结构。矿石构造主要有块状构造、浸染状构造、网脉状构造、脉状构造、角砾状构造、放射状构造等。

3.2.2 矿石物质组分

矿石矿物成分中金属矿物以辉锑矿、自然金为主,其次为毒砂、黄铁矿,少量锑华,微量黝铜矿、脆硫锑铜矿、硫锑铅矿、锑赭石、自然锑,偶见硫锑铁矿、闪锌矿;非金属矿物以石英为主,其次为绢云母、长石、黏土、菱铁矿、方解石(白云石)、绿泥石、电气石、磷灰石、白钛矿等[15]。

矿区矿化类型为破碎带蚀变岩型。按主要金属矿物组合特点,矿石可分为3类:①辉锑矿-毒砂(黄铁矿)-自然金矿石;②毒砂-自然金矿石;③黄铁矿-自然金矿石[15]。

矿石有用化学组分为Au、Sb,其他伴生元素有As、Hg、W、Mo、Cu、Pb、Zn、Ag。矿区Au、Sb相关性较好,利用矿区内743个Au、Sb品位数据进行相关分析,得出相关系数为0.363,大于临界值0.094(信度为0.01)。另外,利用矿石微量元素分析数据进行因子分析,也显示Au、Sb为同一因子。因此,Au、Sb关系较为密切,具有相同的富集特点。

3.3 围岩蚀变

金锑矿脉围岩蚀变较强烈,主要分布于含矿断裂破碎带及其两侧,蚀变带宽窄不一,最薄处为2 m,最厚处可达90 m;按蚀变矿物组合,自含矿破碎带中心向外可大致分为3个带:内带蚀变组合由硅化、毒砂化、黄铁矿化组成,中带为碳酸盐化、绢云母化蚀变组合,外带主要为绢云母化。内带、中带、外带发育完备时,矿化最强。

3.4 成矿阶段

根据矿床的宏观分布特征、矿石组构、矿物共生组合、矿化围岩蚀变及其相互关系,可将矿床的成矿作用确定为一个成矿期——热液充填(交代)成矿期,即金锑矿化期,其又可分为早、中、晚3个成矿阶段[14]。石英、黄铁矿贯穿成矿阶段始末;锑矿化虽然持续整个热液成矿期,但以中、晚热液阶段为主要形成阶段;金矿化不仅持续整个热液成矿期,而且早、中、晚热液阶段都占据金矿化的重要地位。

4 成矿构造分析

成矿构造是指与矿床形成及改造有关的构造,矿区控制成矿的地质因素主要有岩浆、构造、岩性等,在许多情形中,构造因素对成矿都起着至关重要的作用,对热液型矿床尤其如此[16-17]。

4.1 成矿构造型式

通过对矿区进行系统的现场地质测量并对区内各勘查阶段的勘查资料进行整理与分析,详细讨论了矿区成矿构造型式,认为矿区内NWW向(横向)、NNE向(纵向)、NNW向(斜向)、NEE向(斜向)断裂发育,且均具有不同程度的矿化现象,并形成了不同规模的矿体,构成了“米”字型的成矿构造型式(图3)。

4.2 构造控矿规律

矿区构造对矿体具有明显的控制作用,基本控矿规律总结如下:

棚宽8~10m、棚长40~60m、棚高2.3~2.5m。棚架主体宽6~8 cm,可选用竹片或塑钢材料,根据气候条件可做两三层内膜支架,内膜支架间距为15~18 cm。

(1)正向构造控矿。区域上,EW向基底隆起带与NNE向褶皱复合叠加形成的一系列NNE向穹窿状短轴背斜控制着一系列矿床的分布,如白马山隆起控制古台山金矿床,大乘山隆起控制高家坳矿床,龙山隆起控制龙山金锑矿床等(图1)。

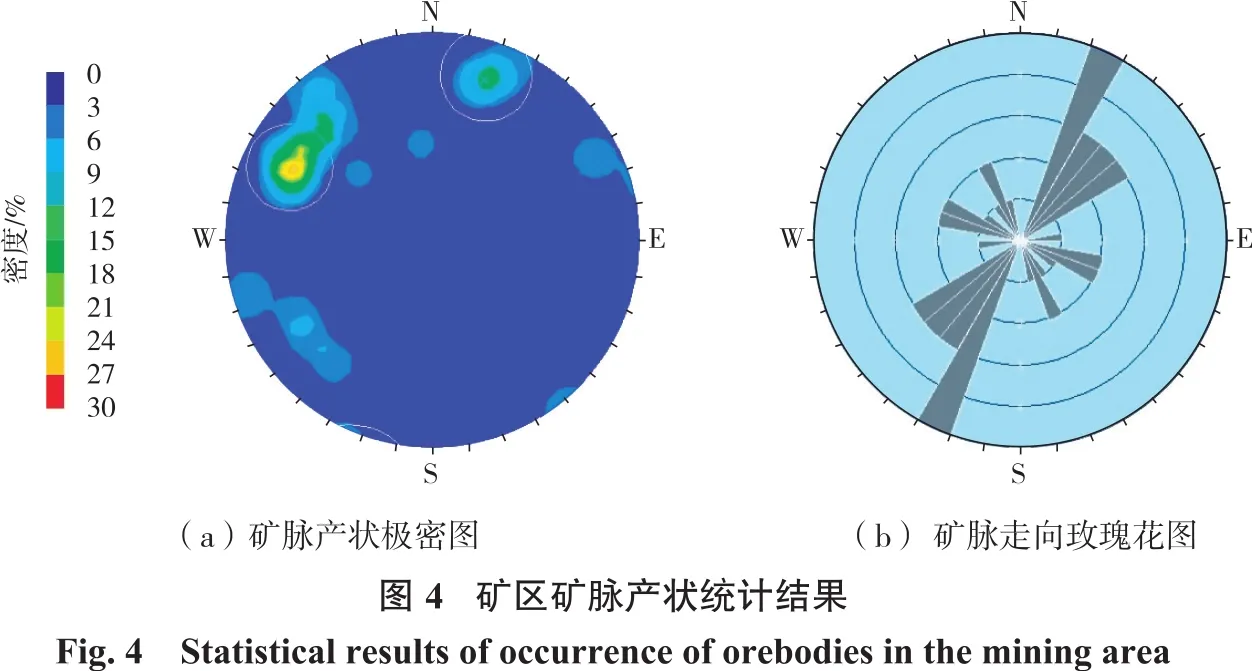

(2)构造控矿具有明显的优势方位。矿脉具有明显的NWW、NNE 2组优势方位。本研究对矿区地表矿脉产状进行了统计,结果见图4。由图4可知:矿脉2个极密部位的产状分别为 18°∠79°,296°∠76°。即一组走向288°,为NWW向矿脉的产状,条数较少,但规模大,延伸远;另一组走向26°,为NNE向矿脉的产状,条数较多,但规模小,多短小,2类矿脉产状多较陡。

(3)断裂交汇处富集成矿。NNE向断裂与NWW向断裂交汇处蚀变带厚度明显变大,矿化变强,矿体厚度变大(图3)。

(4)NWW向矿脉具有NW向侧伏规律。矿区联合勘探线剖面图(图5)显示,1#矿脉带明显向NW侧伏,侧伏角为67°。

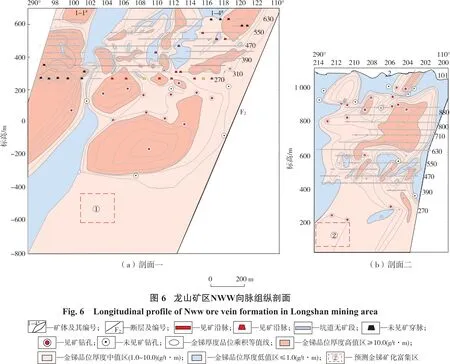

(5)分段富集规律。根据各中段和钻孔的金、锑品位及厚度资料,本研究编制了NWW向脉组纵剖面图(图6)。分析图6可知:总体上,矿体具有上部呈树枝状撒开、往深部合拢成大脉状的特点,并在倾向延深和走向延长方向上呈尖灭再现、富集带与贫矿带相间出现等现象。1-4#矿脉第一贫化段位于450~500 m标高,上下分别为第一、第二富集带,第二贫化段位于280~330 m标高,上下分别为第二、第三富集带;2#矿脉第一贫化段位于900~950 m标高,上下分别为第一、第二富集带,第二贫化段位于550~600 m标高,上下分别为第二、第三富集带。大体上,矿化集中区间的垂直距离为170~220 m,矿化分散区间的垂直距离为50~80 m。矿体在走向上也具有分段富集特点,且贫化段间距较垂向上大。1-4#矿脉在104#~106#勘探线、110#~112#勘探线、116#~118#勘探线范围内对应为贫化间隔段,2#矿脉在205#~207#勘探线范围对应为贫化间隔段。大体上,矿化富集区间的垂直距离为80~200 m,贫化区间的垂直距离为60~120 m。由于矿体具有NW侧伏特征,因此矿体在走向及垂向上的富集区段也向NW偏移。

(6)矿脉走向变化处富集成矿。NWW向矿脉往 NW向偏转时,矿化变强,矿体变厚(图7)。

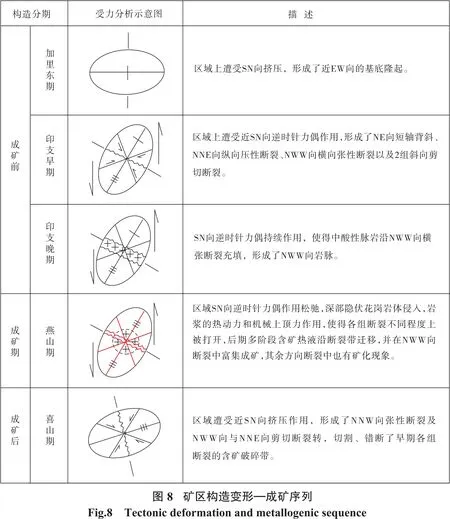

5 矿区构造演化分析

6 深部成矿预测

科学的成矿预测是在正确的成矿分析基础上进行的合理推断[18]。根据井下现场地质调查和矿体立体地质编图等方面的研究成果,本研究提出2处金锑矿体找矿靶区。其中,1#靶区位于NWW向脉组北西侧,沿脉组向NW向侧伏,侧伏角为67°,脉组在倾向及走向上富矿段与贫矿段相间出现,走向上,该靶区沿脉组101#~105#勘探线分布,倾向上,垂向标高为-440~-610 m;2#靶区沿脉组210#~214#勘探线分布,垂向标高为200~50 m,区内富矿段尚未被完全控制。

由于区域大地构造背景的独特性,湘中地区是我国深部找矿较有前景的地区之一。近年来,在龙山金锑矿邻近的EW向白马山—龙山串珠状构造隆起带之上的谢家山金锑矿、高家坳金矿、古台山金矿深部均找到了富矿体。它们同为正向构造控制,该类矿床在控矿构造等方面具有相似之处,270 m中段施工的坑内钻孔也证实了-300 m水平以下有金矿化存在,按照相似类比原则,龙山金锑矿深部找矿仍具有较好前景。

7 结语

详细分析了龙山金锑矿区域成矿地质背景、矿区及矿床地质特征,并进行了深部成矿预测,圈定了找矿靶区,对于该区后续找矿勘探工作有一定的参考价值。