理念、方法与实践:《用户研究与产品定义》的立体式教学探索1

2018-11-29鲍懿喜江南大学设计学院

文/ 鲍懿喜(江南大学 设计学院)

自2011年设计学升级为一级学科以来,设计的核心内容越来越被认为是“发现、分析、判断和解决人类生存发展中的问题”2[德]克劳斯.雷曼.设计教育 教育设计[M].赵璐,杜海滨,译.南京:江苏凤凰美术出版社,2016:前言15.,同时,设计也经历着以人的需求为主体、将需求本质作为设计目标的演变。依据设计力量拟在社会经济转型与产业升级过程中发挥更大作用的发展趋向,设计学不再局限于培养只具备单一技能的设计人才,而是越来越重视培养复合型人才。《用户研究与产品定义》课程的设置恰是应对了设计教育和设计发展的这些新态势。

《用户研究与产品定义》涉及的是设计“模糊前期”的专业知识、思维与技能,旨在引导学生从用户角度、问题意识、体验创新等层面,来认识和理解产品与服务,并通过学习和运用多种用户研究方法,培养他们挖掘新的设计机会并准确定义新产品的能力。因此,课程教学中既包括产品属性、用户体验等认知性内容,也包括定性研究、定量研究等方法性内容,让学生掌握这些内容的重要路径则是“making as knowing”,即在实践中学习,从而形成一套将理念、方法与实践相结合的立体式教学体系。所谓“立体式教学”, “是相对于以单向知识传授为主的教学模式提出的,它是以课程为单元, 以能力培养为轴心,以教学资源为平台, 运用所有教学要素,立体化、全方位地学习, 关注创新教育的教学体系。”3王抒飞.教育生态学视域下立体式大学英语课程体系的构建[J].黑龙江高教研究,2013(10):159.

图1《用户研究与产品定义》的立体式教学体系

一、教学主题:树立“用户研究是一个有意义的过程”的设计理念

当今社会,设计已从传统的“物”的范畴延伸到了服务、系统、体验等范畴,不再局限于对形式和功能(form and function)的强调,而是更关注于形式和内容(form and content),更关注于产品赋予用户的价值,设计的特性体现为理解用户需求并创造相应的产品与服务,为用户提供新的生活体验。而用户研究是帮助设计人员理解用户需求的重要途径。

用户研究是指“通过对用户在使用产品、 环境、服务过程中的行为和心理进行分析,挖掘用户需求、服务用户感受,以保证设计真正符合用户的需要。”1陈绍禹,朱婕,张帆.用户研究方法在办公环境设计中的应用[J].装饰,2017(2):115.用户研究的本质是站在用户的角度来思考问题和开发产品,其最终目的是为了更好地了解用户需求,捕捉价值机会,创建吸引人、高效的设计解决方案。课程教学中首先要让学生认识到用户研究在设计中的意义与价值,把认识用户当作一个设计原则。

为实现这一教学目的,可以在课堂上使用设计案例分析法。以“用户研究在设计中的作用”为课题,既可以由教师精心选择有代表性的设计案例,对用户研究在其中如何发挥作用这一关键内容进行讲解,也可以组织学生自己去搜集分析相关案例,进行讨论与分享,以激发学生的学习兴趣,加深他们对这一议题的认识。罗伯特.K.殷(Robert K.Yin)指出,用于教学目的时,“案例研究并不需要完整或准确地再现实际事件,相反,它只需建构供学生研讨、辩论的框架……教学用的案例研究不须考虑研究过程的严谨性,也不考虑忠实地呈现实证数据”2[美]罗伯特.K.殷.案例研究:设计与方法[M].周海涛,主译.重庆:重庆大学出版社,2004:导论4,24.。设计案例分析法是希望让学生理解与认识到,用户研究是非常有意义的一个过程,因为它是发现问题的过程,也是设计师学习的过程,同时还是和用户建立关系的过程,进而引出学生内心的学习热情。

树立“用户研究是一个有意义的过程”的设计理念有助于培养设计专业学生的两种思维力。一方面,它可以激发学生的共情力。“共情力是站在别人的立场、凭直觉感知他人的感受,即设身处地地用他们的眼光来看待问题,体会他们的感受。”3丹尼尔·平克.全新思维[M].高芳,译.杭州:浙江人民出版社,2013:171.共情力是设计感不可或缺的因素,它促使学生们学着以用户的眼光来审视设计,而避免只以自身的视角来评判设计。另一方面,它可以提升学生对意义感的认知。对用户研究的重视让学生们认识到,随着人们对生活品质追求的不断提高,越来越多的设计开始帮助人们去探寻意义、目标以及深层次的生活体验,设计不仅具有对功能的诉求性,更具有对意义的探寻性,它是实用性和意义感的结合,能以更宽广的用户视角来解决系统性体验问题。

二、教学核心:综合学习用户研究中的定性方法和定量方法

从方法层面上看,用户研究可以被视作设计活动中的重要工具,即以多种调研方式提取在特定场景下的用户需求的工具。它旨在回答以下问题:用户是谁?他们扮演什么样的角色?他们的生活方式和价值观是怎样的?哪些因素影响着他们使用产品或服务?使用中存在哪些问题?他们对产品或服务又拥有怎样的期待?他们如何学习新的任务?他们会为新的设计而改变吗……

在用户研究这一范畴,“用户(users)指的是行为、喜好和需求被观察的人们。”1[美]贝拉.马丁,布鲁斯.汉宁顿.通用设计方法[M].初晓华,译.北京:中央编译出版社,2013:10.《用户研究与产品定义》课程教学最核心的内容就是让学生熟悉用户知识,综合掌握多种定性、定量用户研究方法。之所以要综合掌握这些方法,是因为设计中的用户研究是为了规划未来新产品或新服务而展开的,包含着对各种可能性的抓取与洞察,它不是单一向度的,而是综合向度的,凡是有助于了解用户特点和需求的方法都可以被囊括进来,从而集多种方法的优势于一体,尽可能避免单一方法带来的局限。

教学中需强调的重点是如何选择研究方法,即如何依据定性与定量研究方法的不同功能指向,根据用户研究的不同调研目标和调研主题来合理配置与使用这些方法。一般而言,定性研究是通过研究者和被研究者之间的互动关系来获取调查资料,重全面而深刻的认识,分析结果关注于意义(meaning);定量研究则依靠对被研究对象可以量化的部分进行测量和计算,重因果分析,分析结果关注于频率(frequency)。对于设计过程中的用户研究来说,如需要对用户在生活情境中的微观层面进行细致、深入、动态的描述和分析,或需要了解用户的心理状态和意义建构时,定性研究方法显然更为适用。

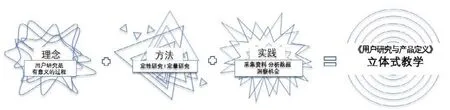

图2 小册子与剪贴画—用户调研的形象化工具(小册子由何坤城、刘佳佳、茅新宜、张婉玥小组绘制)

同理,讲授具体研究方法时,也需让学生清楚地认识到,不同的调研方法适用于不同的调研目标,一个调研目标有时也可以组合运用不同的调研方法。比如(抽样)调查是研究大众观点的最佳方法,如果要研究用户对某一产品或服务的态度问题,问卷法和访谈法就都是比较合适的方法;标准的结构性问卷能保证从所有被调查者那里获取相同形式的数据,访谈法则在调查较复杂的问题时更有效,特别是焦点小组(Focus Groups)访谈法,通过一种无结构的自然的形式与一个小组的被调查者交谈,进而获取对一些问题的深入了解,常常可以从中得到意想不到的发现。但由于访谈法和问卷法很少能处理社会生活的情境,即运用这些方法时,“研究者很少能把握受访者在整个生活状况中的所想、所为……无法察觉新的变量”2[美]艾尔.巴比.社会研究方法[M].邱泽奇,译.北京:华夏出版社,2009:276.,所以当需要了解用户在自然情境下使用产品或服务的反应、行为以及过程中的细节时,实地观察法则体现出了优势。实验法特别适用于假设检验,所以那些希望检验有关用户使用产品或服务的假设性命题的研究,可采用实验法来予以验证。

此外,对于设计专业的学生来说,视觉化表达是他们的特长,因此在用户研究中可以学习一些以形象性为最基本元素的视觉人类学(Visual Anthropology)的视角与方法,依据“参与观察法”与“个案分析法”的基本思路,运用摄影、摄像等视觉手段来对典型用户的行为方式与所反映的日常生活状态进行真实地形象搜集,并制作成客观、生动、可复制的视像资料用以深入细致地描述、解释用户信息,则是对了解产品或服务的目标人群的态度、行为和偏好的有利补充与强化。

总之,《用户研究与产品定义》的教学核心,是教会学生如何根据课题目标设定用户研究问题,包括研究对象、获取资料类型、研究项目时间空间限制等,然后确定适用的调查研究方法。

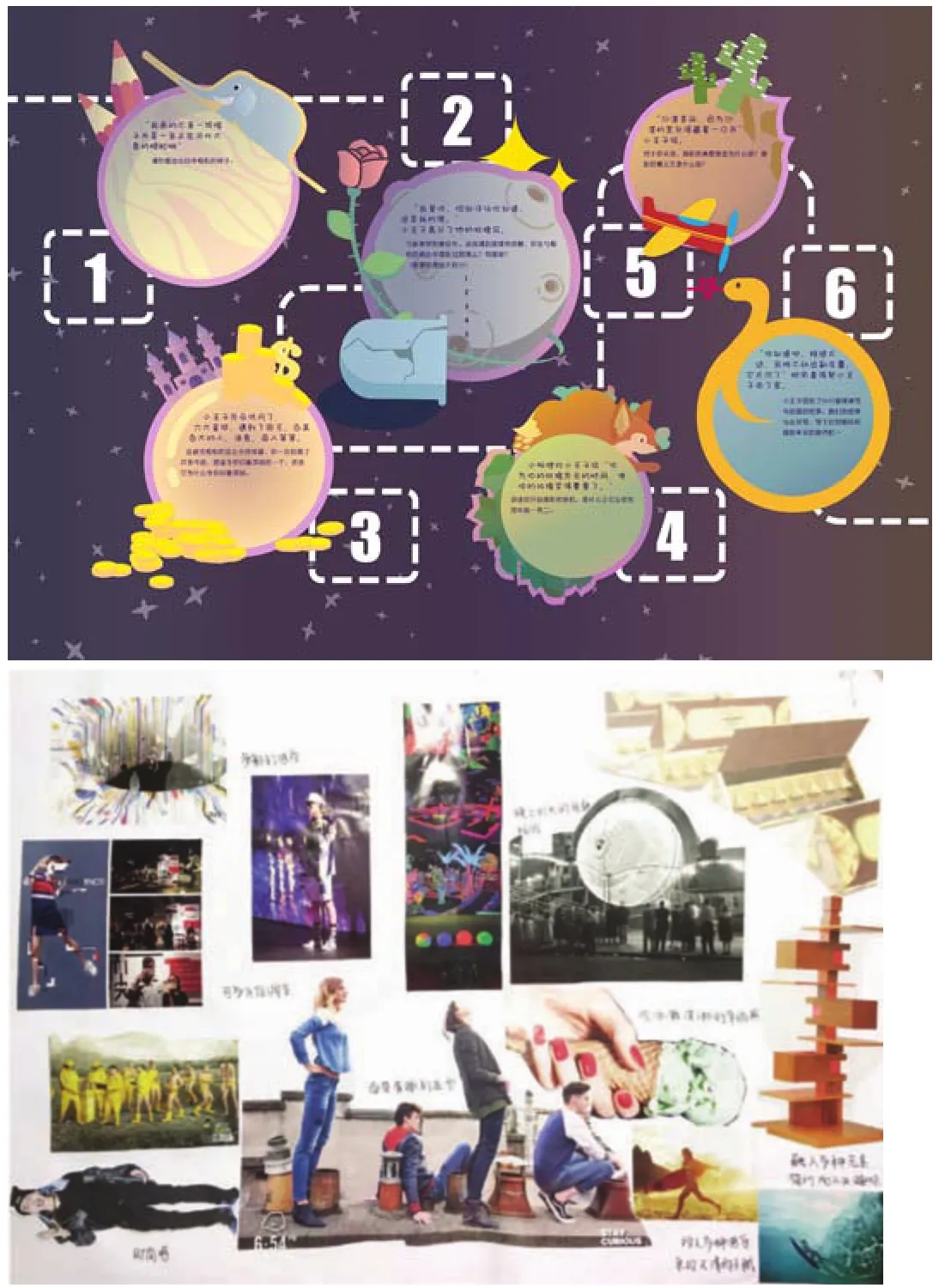

图3 调研分析工具—信息图表(王易杰、周俏、许卉、华梓昱小组绘制)

三、教学手段:组织学生在实践中锤炼用户研究与产品定义的能力

《用户研究与产品定义》教学中有关理念、方法的讲授是让学生在“思中学”(learn by thinking),而设计专业的实践品格还要求让学生在“做中学”(learn by doing),即在实践中形成设计思维,并进行方法训练。因此,指导学生按步骤进行资料的收集、分析、解释等实践活动也是课程教学的必要环节,其中至少应处理四个问题:即“研究什么问题?哪些数据与要研究的问题相关?需要收集哪些数据?如何分析结果?”1[美]罗伯特.K.殷.案例研究:设计与方法[M].周海涛,主译.重庆:重庆大学出版社,2004:导论4,24.采集用户数据、洞察用户需求是希望学生通过实践掌握的两项关键能力,前者属于操作性实践,后者属于分析性实践。

确立适用于研究课题的研究方法后,学生或通过访谈法,或通过问卷法,或通过观察法等进行信息采集,而后整理与分析数据,洞察产品或服务机会。洞察是创新的源头。在此过程中,需要强调的是,新产品或新服务的设计机会点想要依赖用户来直接提供答案是不现实的,即不可能“所听即所得”,而是需要借助技术手段对收集的资料进行艰苦而努力地分析与挖掘,将其转化为对用户需求的洞察,从而成为开发与设计新产品的基础。在课程中,问卷数据的分析技术建议学生采用常见的信息图表(infographics),除简单的折线图、柱状图和饼图等之外,更要求他们通过揭示、洞悉数据信息之间的内在联系,设计出多形式的数据可视化图表,以达到高效直观清晰地传递与解释数据的目的。而访谈法与观察法获得的资料一般建议学生用亲和图(Affinity Diagram)进行归类整理。亲和图法又称KJ法,“是将错综复杂的问题、事件、意见、设想之类的丰富信息, 以语言文字的方式表达并收集起来,然后利用其内在的相互关系作成归类合并图,以便从复杂现象中整理思路,抓住实质,找出解决问题方案的一种方法。”2戴菲、章俊华.规划设计学中的调查方法7—KJ法[J].中国园林,2009(5):88.它适用于把握定性、多样而丰富的信息内容的结构,主要特点是在比较分类的基础上由综合求创新。学生在分析整理调研资料时,主要练习如何运用亲和图法来整合纷繁无序的信息,分析彼此关系,以分类综合的A 型图解方式使之成为有序化的系统结构,并从中生成创见性意见。

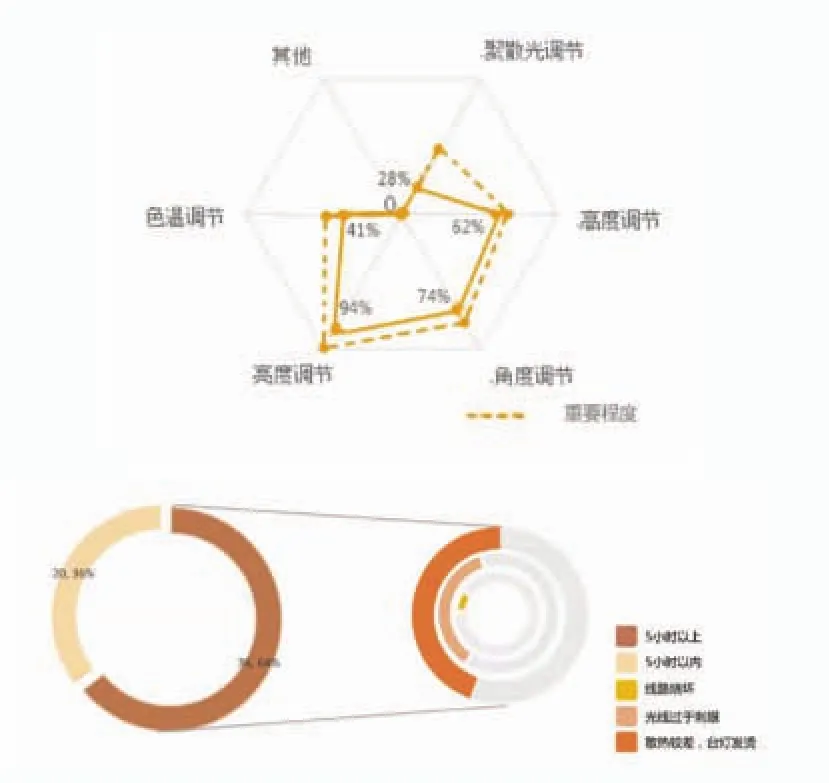

图4 调研分析工具—用户画像和用户旅程图(张玲敏、王雅琪小组绘制)

学生们还可以通过who、when、where、how的4w设问法来帮助自己梳理分析思路:用户画像(user profile),也称用户角色(persona),用以回答什么样的用户(who)的问题;用户场景(user scenario)则可以回答产品或服务的使用时间和地点的问题(when & where);而用户旅程(user journey)则是对用户如何(how)使用产品或服务的过程性描述。具体来说,绘制用户画像是要求学生建立一个虚拟的综合原型来整合真实的用户群体,将用户群体的目标、行为、观点等要素,抽象综合成为对产品或服务的典型使用者的描述,重点关注他们需要什么,想做什么。值得一提的是,强调为用户角色设立个人目标,会有利于学生形成同理心,了解用户行为的动机,从而更好地辅助于产品或服务的设计。用户场景一般让学生用故事板(storyboards)来表达,即用一系列图稿以可视化的方式叙述用户使用产品或服务的故事,帮助同学们从用户的角度考虑技术和形式因素的使用场景。用户旅程往往是为了说明用户的使用过程,要求学生把经过筛选的需求转化为功能点,再把功能点串连成完整的架构,并体现在任务流程中,然后进行体验旅程图的绘制。它不仅使产品或服务的各个功能点在其中一目了然,而且目标用户在哪些节点会有哪些情绪变化等体验过程也清晰直观地得到了呈现。

经过一系列的资料收集、分类、整理、挖掘之后,用户研究的最后阶段,就是指导学生从分析得到的结论中洞察设计的机会点。

总结

现今,对设计前期研发能力的培养已成为设计教育改革的一个部分。《用户研究与产品定义》旨在培养学生在产品开发前期,从用户角度洞见新的设计机会和挖掘设计价值的能力。该课程既有对理念、方法的内容阐述,又有对学生技法、能力的实践训练,通过理念、方法与实践三者之间的融合贯通,意图实现引导学生认识设计特性、发现设计问题和激发设计思维的教学路径;同时运用参与式教学手段,以期让学生通过用户调研这一实践行为完成“经验—思考—认知—能力”的学习过程。这不仅有利于学生理解并掌握产品开发前期以用户需求为中心的产品定义方法,而且有助于提升他们的综合素养。