大理洱源西湖公园景观设计评价

2018-11-29冯培举

冯培举

(河南华美生态环境科技股份有限公司,河南郑州 450000)

湿地是地球上重要的自然生态资源,有“地球之肾”之称。湿地在维持自然界的生态平衡和生物多样性方面的作用是不可替代的。随着我国城市化进程的加快,生态环境遭到了前所未有的破坏,对于自然生态环境保护的呼声越来越高。

洱源西湖风位于大理白族自治州洱源县右侧西部的佛钟山麓,为高原平坝淡水湖。由西湖、江尾、罗平山三个片区和螺蛳江游览线组成,总面积约80 km2,湖面约4 km2。系高原断陷湖泊,平均水深4~6 m,最深12 m,是洱海的重要水源之一。

1 湿地景观设计原则

1.1 地方性原则 首先,尊重当地的传统文化和乡土知识以及生活习惯。其次,充分利用基址周围的自然条件,对于当地的水文、地形地貌、植被等生态要素要尽可能地保留。最后,要因地制宜,充分利用现状与自然地形有机统一,适应场所功能需求的自然过程[1]。

1.2 连续性和整体性原则 景观生态学特别强调维持和恢复景观生态过程及格局的连续性和完整性。

1.3 自然优先原则 在保护和节约自然资本的情况下,突出人与自然之间的共存关系,通过对自然景观的尊重与布局的协调来减少设计中对生态的影响[2]。

1.4 美学原则 湿地开敞的水体空间、水生植物、鸟类和鱼类等,都充满大自然的灵韵,尽可能地表现山水、植物的自然之美是湿地景观设计的重要原则之一。

2 洱源西湖的生态保护评价

2.1 生态功能 (1)洱源西湖具有蓄水调洪、补充地下水的生态功能。(2)湿地中水体的蒸发可以源源不断地向大气中输送水蒸气,有效调节周围空间的空气湿度、温度。(3)洱源西湖公园湿地中的水生植物可以降低水流速度,吸附水流中的有毒、有害和一些矿化物质,起到净化水质的作用[3]。(4)洱源西湖湿地公园由于气候温和、生态环境良好,大量的鸟类、鱼类等动物将其作为自己的栖息地,在动物多样性的保护方面发挥着重要作用。

2.2 生态保护现状 西湖公园的规划建设,利用源头活水来疏导湿地中的水道,把原来杂乱无序的私家鱼塘相互打通,使其与整个湖面相连接,形成了西湖公园现有的湿地水面形状[4]。对于湖中的几个白族村子予以保留,不仅是对西湖生态环境的保护,也是对当地白族历史文化的一种保护。

整个西湖公园形成了面山森林—村庄—农田—湖滨沼泽—湖泊水面—岛屿村庄的自然生态系统与人工生态系统交叉重叠的多样性特征。这样的湿地生态环境的连通性很好,极大地保护了西湖湿地中的生物多样性。

2.3 生态保护评价 (1)对于湿地周围的原有村庄进行保留,是对当地生态格局的一种保护。但是,在村民的生活中,将牛羊粪便直接晾晒在道路上,这样在下雨时,粪便就会随着地表径流流入湿地中,造成湿地水质的富营养化,进而污染湖水[5]。(2)西湖公园的植物配置大量运用乡土树种,如芦苇、慈姑、垂柳等,这对于当地植物的生态稳定性是一种保护,值得其他湿地景观设计借鉴。(3)西湖公园为大量的鸟类和鱼类提供了庇护场所,是国家珍禽紫水鸡的重要保护地。如果能在现有的基础上引入更多的野生动物,提升西湖湿地公园的物种丰富度,对于这一区域的物种多样性保护会有很大的帮助。

3 洱源西湖的传统文化保护评价

3.1 传统文化的表现方式

3.1.1 重现 在现代园林景观设计中,有时会从文字记载或口头传说中挖掘出场地原有的一些环境状况,景观设计师根据这些情况将其重现。重现的景观为园林增添了传统文化魅力,使观赏者能从视觉上了解到与场地相关的文化传统和历史信息。

3.1.2 借鉴 在园林设计中,对其他艺术形式或文化现象的借鉴是允许的,更是普遍和常见的。城市园林设计对城市传统文化的借鉴,较为常见的是从一些建筑、构筑物传统艺术、传统工艺品等中借鉴一些形式语言。

3.1.3 保留 传统文化是一种历史的沉淀,它们就显现在我们的生活中,代表着一个历史时期的文化符号。如洱源西湖公园景观建设中,就保留了湖中的几个村落,他们的生活习惯、历史文化传统一并得到了保留。

3.2 传统文化保护现状 洱源西湖周围的居民主要是白族人,白族文化与民俗旅游是西湖公园吸引世界各地游客的主要因素之一。作为一种旅游开发形式,这不仅是对白族文化的一种宣传,也是对白族的传统文化的一种保护。

3.3 传统文化保护评价 (1)白族传统文化,通过旅游的方式呈现在游人面前,使旅客在体验神奇古朴韵味的同时,获得刺激和愉悦,也满足了他们探寻新奇文化的旅游需求,增进了游人对白族传统文化的了解。(2)在这一地区发展旅游业是一把双刃剑:一方面,通过发展民俗旅游可以复苏、传承、保护当地的白族传统文化,同时也能为他们带来经济效益;另一方面,随着越来越多的游客进入湖区游览观赏,大量的垃圾就会产生,污染湖面,破坏整个湖区的自然生态环境。

4 洱源西湖的污水处理评价

4.1 污水来源 洱源西湖是大理及周边地区生态安全的重要保障。目前,西湖的主要污染源有周围居民生活中和游客游览中产生的垃圾、污水,以及牛羊粪便随雨水流入西湖,农田中各种化肥、农药的使用也会随雨水流入西湖产生污染。

4.2 污水处理现状与评价 西湖湿地的水源治污处理采用的是潜流式的湿地处理方式。在湿地外围挖出几个池塘,利用卵石、木栅和各种湿地植物布置出潜流层,使外来的水源先经过潜流层的过滤、吸收,把一些大颗粒的污染物阻截在湿地外面,处理过的水流再注入湿地,经过湿地的进一步吸收、分解,从而达到净化水质的目的。然而,由于地形的限制,湿地外围的潜流层高差不大,导致对污水的处理效果没有预期好。不过,从总体上讲,目前整个西湖湿地的建设已经基本能够处理这些污水。

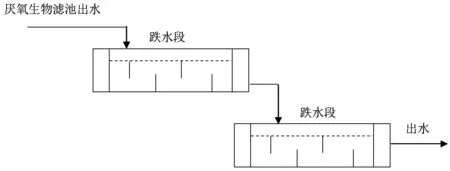

4.3 对湿地风景区污水处理的建议 风景区的污水处理以不影响周围景观的视觉效果为原则。在建设污水处理设施时,要尽可能地将处理构筑物融入风景之中。跌水波式潜流层的设计正符合这一要求,其结构示意如图1。

图1 跌水波式潜流层单元结构图

人工湿地床体采用这种多级形式,上级湿地出水经跌水进入下级湿地。同时在湿地内部有规则地设置导流板对传统水平潜流湿地的水流条件加以改进,以波形流态取代水平流态,使污水在垂直方向上多次经过湿地内部具有不同处理特性的构造层。污水在整个湿地流动过程中,经上级湿地好氧—兼氧—厌氧的阶段后,跌水曝气进入下级湿地,依次循环,从而提高污水净化效率。这种跌水波式潜流层湿地污水处理方式在地形适宜的地区应推广使用。

5 结语

通过政府与人民的共同努力,洱源污水处理和截污能力得到了显著的提高,农村面源污染治理的全面实施,使洱海主要入湖河道和村落污水处理能力显著增强。目前,在我国的湿地公园开发建设过程中出现了一些问题,这些问题的解决有赖于景观设计人员的共同努力。随着社会各部门的共同努力,湿地公园景观设计也会不断得到改善。