论北京大学图书馆学教育的起始时间

2018-11-28

最近两年笔者一直在进行北京大学图书馆史的编写,发现的资料越多,越觉得现有的图书馆史研究(当然也包括笔者的研究)对北京大学的重视程度不够。尤其是在图书馆学教育史方面欠北京大学一个正确的说法,一直把北京大学的图书馆学教育的开始时间定为1947年(王重民在北京大学文学院创办的图书馆学专科)。不久前北京大学信息管理系刚刚庆祝成立70周年,更加肯定了这种说法。

实际上,北京大学图书馆学教育的起始时间要早得多。1924年秋天,北京大学在新成立的教育系中开设“图书学科目”,作为学生的选修课,由袁同礼主讲,其中包括图书馆利用法、图书馆学、目录学和图书馆史四门课程。该科目在1930年代初仍在开设。1937年春天,严文郁在北京大学文学院开设图书馆学选科,抗战爆发后停止。1947年,王重民又在北京大学文学院设立图书馆学专科,与前两次不同的是,这次是专科,不再是选科;这个专科一直坚持了下来,并且发展壮大,没有再被大家遗忘。

也许有人会说,1924年和1937年分别是在教育系或文学院添设图书馆学必修课或选修课,算不上图书馆学教育。这种说法不正确。从民国开始,人们对图书馆学教育的认识就非常深入,对其类型进行过各种各样的划分。比如,金敏甫将民国时期图书馆学教育划分为四个层次:图书馆学讲习科、学校中之图书馆学课程、大学中之图书馆科、图书馆学校[1];严文郁将其划分为大专图书馆学科系、短期训练班、函授学校及公费留学四个层次[2];王振鹄、郭丽玲则将民国时期的图书馆学教育划分为正规教育和短期训练两个层次[3]。根据这三种划分,1924年和1937年两次开设的图书馆学选科无疑都属于图书馆学教育的范畴。

由此可见,图书馆学界对北京大学图书馆学教育起始的时间是需要重新认识的。无论是选科还是专科,无论开办时间持续得长还是短,其性质并没有根本的区别,都应当得到后人的承认。本文拟将北京大学历次开设图书馆学科目的史料详细梳理清楚,为重新进行判断提供一个基础。

1 北京大学对图书馆学人才培养的重视

以蔡元培为首的北京大学决策者对图书馆的发展不遗余力,早在1920年初北京大学评议会上,就决定资助袁同礼赴美学习图书馆学,而且计划“就校内毕业生中选派数人至英美各国专修图书馆专门之学,一面再在本校添设专科,延师讲授,以为异日充任图书馆职员之用”[4]。可见,北京大学对于培养图书馆专业人才非常重视,并且具有长远规划。如果回溯北京大学图书馆学教育历史的话,以此为起点也不无道理。

1920年2月,评议会对北京大学图书馆今后的发展制定了两项长期规划:一是为建新图书馆募捐,二是为图书馆培养专门人才。关于人才培养,有这样的记录:“清华学校图书馆代理主任,前本校预科毕业生袁同礼君,请本校每年补助美金四百八十元,以三年为期。关于此事议决:由本校与袁君商订服务合同,合同协定后,再由本校发给补助费。川费置装费等,由袁君自筹。”[5]这个决定显然早于1920年夏天举办的北京高师图书馆讲习会。

值得指出的是,北京大学要培养的图书馆学专业人才并非只有袁同礼一人。据张申府回忆,他于1917年从北京大学毕业留校到升为讲师的三年间,学校从教育部得到一笔经费,决定陆续资送四个教员、四个毕业生到国外深造。教员是朱家骅、陈大齐、周作人和刘半农,学生中第一个人就是他。学校指定他学图书馆学,但是没有等到学校资送,他又有了别的机会出国深造[6]。

除了图书馆学,北京大学还培养博物馆学人才。1931年又有一位同学韩寿萱到美国留学,他先在国会图书馆协助恒慕义中文编目,后来攻读博物馆学。不过目前并没有看到相关的派出文件,仅见到韩寿萱写给蒋梦麟的信件《韩寿萱致校长函》,连载于《北京大学周刊》1931年6月29日-7月25日,记录了自己旅途中所见日美图书馆的情形。另外,在他与胡适的书信中提到了胡适为其津贴进行斡旋一事[7]。韩寿萱在美留学工作长达16年,曾撰写了详细的《北大博物馆计划草案》,1947年应胡适之邀回北京大学办理博物馆学专科。

2 袁同礼留学期间以图书馆学专业的学习和实践为己任

袁同礼从赴美旅途开始,就以北京大学派出留学生的身份,经常向北京大学汇报自己的学习和工作情况。从目前能见到的他写给北大的十封信以及写给清华的一封信中,能够感受到袁同礼对于图书馆事业全身心的投入。具体表现在六个地方。

一是积极与所到之处的学校和图书馆打交道,一方面宣传北京大学,另一方面为北京大学图书馆争取尽可能多的交换图书和赠送图书。为了实现这个目的,袁同礼特请北京大学授予他“北大图书馆代表”的头衔,便于他同美国图书馆界交往和接洽。而北京大学也及时作出了反应,在1921年1月17日图书委员会第九次会议上决定“在美接洽交换书籍事请校长正式委托袁同礼先生为本校图书馆代表”[8]。

二是为尽早进入图书馆学校学习创造条件。由于纽约州立图书馆学校的“入学资格极严格,非得有学士学位不能入也”[9],袁同礼便先入哥伦比亚大学本科四年级攻读,争取于1921年夏天毕业后再入纽约州立图书馆学校。然而,由于他受中国参加华盛顿会议代表团顾问黄膺白的邀请到华盛顿协助工作[10]217,不得不推迟一年(1922年)入读图书馆学校。为了有更充分的时间学习,在袁同礼的请求下,1922年10月3日蔡元培提议袁同礼在美研究延长一年,“袁同礼君在美研究图书馆学,延期一年,请同意”[11]。

三是重视图书馆工作实践。袁同礼从1921年5月份开始,就利用暑假到国会图书馆工作。他在1921年9月29日写给清华的信中说:“我于五月底到华盛顿来。我在美国国会图书馆里四个月所得的经验,比之在清华服务四年还强。”[12]

四是将李大钊拜托美国国会图书馆卫德女士向美国国会图书馆索取目录卡片的想法变成了现实。他在写给北大的四封信中都提到了这些卡片,从数量、装箱运输到排列方法、目录箱的制作等各个方面进行反复叮嘱,为此花费了很多心思。

五是对美国图书馆学教育提出批评。袁同礼说:“来图书馆学校已逾一月,颇失望。好教员不多,而一般女教员不能在大处着眼,尤令人不耐烦。美国图书馆界年来倾向群趋于普及,故学校亦仅注意小图书馆,往往不能应吾人之需要。同礼原拟在此肄习二年后再留欧一年,现对之既不甚满意,拟明夏即去此赴法。”[13]同时,他又认识到了目录学的重要性,是研究学问不可少之利器,指出“我国科学的目录学不发达,故作高深研究者深感痛苦”[13]。他的看法也反映在他的成绩单上,分类和排架、订购和登记、印刷、主题书目等这些重要课程,他的成绩都在90分以上,而图书选择、参考工作、标题法、专题讨论等课程,他的成绩只有70多分[14]。

六是对国内外大事的关心。就国外来说,袁同礼认为北京大学请杜威和罗素讲课是宣传了西方文明,而要宣传东方文明,则非印度的泰戈尔莫属,建议北京大学请泰戈尔到校讲课。就国内来说,在得知北京大学得到了清代内阁档案之后,对于应该如何整理,袁同礼提出了一套整理方案,针对档案的分类、编目、索引、人员分工等各个方面都提出了切实可行的建议。

袁同礼于1923年夏天获得图书馆学士学位,然后赴欧洲考察一年,1924年如期回国。据说袁同礼先到广东大学担任图书馆馆长,不过从北京大学1924年10月27日《校长布告》公布的新一届图书委员会名单来看,他已正式成为北京大学图书委员会委员,标志着北京大学为自己培养图书馆专门管理人才的目标初步实现。

3 1924年教育系图书学科目的开设

袁同礼并未把自己仅仅定位为一个图书馆专业管理人才,他还要培养更多的图书馆管理人才。从1924年下半年开始,经北京大学教务会议决定,袁同礼在教育系开设“图书学科目”,包括图书利用法、图书馆学、目录学、图书馆史四门课程。从中国图书馆学教育史来说,袁同礼在北京大学教育系开设图书馆学选修课具有非常重要的意义。该科目开设时间早(仅比武昌文华图专晚四年),持续时间长,从1924年到1930年在《北京大学日刊》上不断有该科目的相关记载。然而,这些记载并没有得到应有的重视,既不被外界广泛知晓,也未被1947年北京大学新成立的图书馆专修科所继承。归根结底,一是选习过此科目的毕业生从事图书馆行业的不多,二是与袁同礼不事张扬的个性有关。

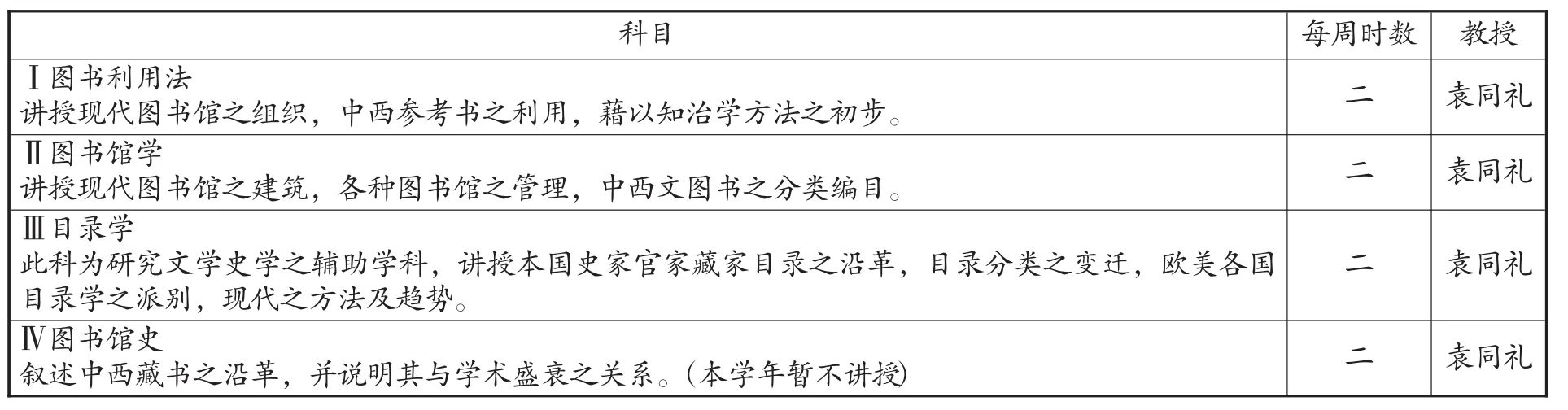

《北京大学日刊》有关该图书学科目的史料比较有连续性,首先是1924年11月18-20日连续三天在《教务处布告》[15]中公布了选修图书学科目的办法:教务会议前经决定于教育学系内设立图书学科目,兹将本学年之图书学科目及选习办法,宣布于下:

一、教育学系图书学科目(十三年至十四年度)

每周时数 教授Ⅰ图书利用法讲授现代图书馆之组织,中西参考书之利用,藉以知治学方法之初步。 二 袁同礼Ⅱ图书馆学讲授现代图书馆之建筑,各种图书馆之管理,中西文图书之分类编目。 二 袁同礼Ⅲ目录学此科为研究文学史学之辅助学科,讲授本国史家官家藏家目录之沿革,目录分类之变迁,欧美各国目录学之派别,现代之方法及趋势。科目二 袁同礼Ⅳ图书馆史叙述中西藏书之沿革,并说明其与学术盛衰之关系。(本学年暂不讲授) 二 袁同礼

二、注意

1.教育学系学生习此种功课者,是否计算单位,如计算单位时,何者为必修,何者为选修,另由教育学系教授会规定后宣布。

2.I,II,III三科目,各系学生均可选修,但不算单位,惟既选修者,必须考试,考试及格者,与以证明。

3.以上各科目,各班人数限二十人,愿习者于本月二十二日以前到注册部报名。

三、袁同礼先生讲授图书学及目录学,拟用下列之书为课本,凡选习是项功课者,应在各科内所列之书,至少选读一种:

1.图书利用法:

1.I.G.Mudge:New Guide to Reference Books.Chicago,1923

2.Fay and Eaton:Instruction in the use of books and libraries. Boston,1915.

2.图书馆学:

1.J.D.Brown:Manual of Library Economy,3rd.edition.London,1920.

2.A.Maire:Manuel pratique du bibliothecaire. Paris,1896.

3.A.Graesel:Handbuch der Bibliothekslehre.Leipzig,1902.

3.目录学:

1.J.D.Brown:Manual of Practical Bibliography.London,1906.

2.John Ferguson:Some Aspects of Bibliography.Edinburgh,1900.

3.C.V.Langlois: Manuel de bibliographie historique.Premier Fascicule.Paris, 1901.

4.Georg Schneider:HandbuchderBibliographie.Leipzig,1923.

5.Guiscppe Fumagalli:LaBibliographie.Roma, 1923.

4.图书馆史:

此科无适当课本,参考书随时指定。十三年十一月十八日。

其次,公布各科目的性质和学分。1924年11月27日《北京大学日刊》上的《教育学系教授会布告》[16]重新明确图书利用法为教育系必修课,图书馆学与目录学为教育系选修课,而没有提及图书馆史。可见,“图书馆史”这门课在该学年的确没有开。

I图书利用法 二单位

教育学系必修科(如教育学系学生与所选他课之时间有冲突者,可于下学年选读)

II图书馆学 二单位

III目录学 二单位

上两种均为教育学系选修课,计算单位。

如他系学生选修以上三课者,按本月十八日教务处布告之规定办理(即I,II,III三科目,各系学生均可选修,但不算单位,惟既选修者必须考试,考试及格者与以证明。)十三年十一月二十五日。

后来的史料显示,袁同礼任教的这个科目开设了好几年,并非昙花一现。比如,他于1924年12月23日发布的《选习目录学学生注意》[17],开列目录学书目共18种中英法文图书和论文,还指出了出处与藏书位置,其实用性不言而喻。

同礼因病,一时不克来校授课。请诸君现将下列之书依此读毕。读时并作笔记。各书均暂置于第二阅览室,只能在室内阅览,概不出借。袁同礼十二月二十日

东方宇轩年前处心积虑,决心重开万花因隧道,亲自扮“老黄”物色关中游侠儿,实有不得已,见三位少年果然不负众望,脱颖而出,心中宽慰,当即同意宇晴所请,暗地里却是又高兴,又担心,年轻人来到万花谷学习武道,带来蓬勃朝气,只是万花谷开谷十余年后,诸般变化,阴阳转换,盛极必衰,人世的桃花源已到存亡断续之际,何去何从,真的要以少年的血来弥缝吗?

一、Encyclopaedia Britannica,11thed.vol3.P.908-911.Article“Bibliography and Bibliology”byA.W.Pollard.

二、La grande encyclopedie.Vol6.P.598-641.Article“Bibliographie”byE.D.Grand.

三、I.Y.Mudge:Bibliography.Chicago,1915.

四、L.N.Feipel: Elements of Bibliography.Chicago,1916.

五、七略别录 玉函山房辑佚书第五十四册,又经典集林本

六、七略 经典集林本

七、汉书艺文志

八、汉艺文志考证 玉海本

九、阮孝绪七录序 广宏明集卷三,页八之(按:至)页二十,续古文苑卷十一,页八之(至)页十九 平津阁本

十、隋书经籍志

十一、隋经籍志考证三十三种丛书本,单行本

十二、旧唐书经籍志

十三、新唐书艺文志

十四、宋史艺文志

十五、通志校雠略

十六、国史经籍志 只读附录“纠缪”十页,粤雅堂本

十七、校雠通义 粤雅堂本,单行本

十八、法文大辞典暂为法文教授会借出,置于第四层教员休息室内,经典集林在问经堂丛书内,为研究所国学门借出,诸君须到各该处取阅。

又如,1925年2月24日《注册部布告》:“袁同礼先生所授图书馆学原在星期六第九时,现改为星期六第二时,教室仍旧。”[18]

再如,1925年9月17日《教育系教授会通告》:“袁同礼先生所授之图书利用法,上学年告终时尚未讲毕,故此次不举行试验,惟上学年选习此科者,本学年仍须继续选习方能给予学分,特此通告。”[19]

《北京大学日刊》于1927年8月-1929年4月被迫停刊,这期间北京大学在军阀控制下正常的教学和工作都中断了,图书学科目想来也不例外。1929年暑假后开学,该科目继续上课,证据有两个:一是1929年9月23日《北京大学日刊》上《教育系课程十八年至十九年度》中明确记载袁同礼仍教授图书馆学选修科;二是1930年1月4日《北京大学日刊》上关于印刷还有这样的记载[20]:

讲义名称 已出版页数 余存原稿页数目录学 四六 一图书学(中文) 十六 无图书馆学 九 无

这条证据说明袁同礼任教的三门课:目录学、图书学和图书馆学一直持续到1930年还在开设,并且还在印刷讲义。

该科目具体在哪年因何结束尚有待考证。1931年6月12日《北京大学日刊》上《一九三一级毕业同学录筹备委员会通告》中记录了捐助该届毕业同学录的教师名单,其中仍有教育系袁同礼,说明他至少这个时候还是北京大学教育系的教师。奇怪的是,目前图书馆学教育史中很少提到北京大学教育系中的这个“图书学”科目,这对北京大学在中国图书馆学教育史上的地位来说是不公平的。同样的情况还发生在1937年北京大学文学院开设的“图书馆学”选科上。

4 1937年北京大学添设图书馆学选科

1935年北京大学新图书馆建成后,蒋梦麟以校长兼任馆长,另聘请严文郁担任图书馆主任。严文郁在积极办好图书馆的同时,又在北京大学文学院添设了图书馆学选科。目前关于该选科的记载很少,大概因为这门课程开设仅仅一个学期,就爆发了“卢沟桥事变”,没有机会持续发展下去,后人知道的也不多。1937年2月28日出版的《中华图书馆协会会报》第十二卷第四期《北大添圕学选科》记载:“北京大学文学院本季选修课程,有图书馆学一门,由该校图书馆主任严文郁担任讲师。认选此课者已达二十余人。为实地观摩起见,拟分周赴市内各图书馆参观。前曾由严文郁氏率领,首先至市立第一普通图书馆参观,当由馆长李文亲自招待,说明馆内设施,及推广事业,异常详尽;旋复至各室参观,均表称赞,并由该馆分赠各项印刷品多种云。”[21]换句话说,北京大学文学院于1937年春季添设一门图书馆学选修课,有20多人选修,由图书馆主任严文郁担任讲师,课程穿插了不少实地参观图书馆的内容。如果能够掌握那些接受了该课程教育的学生后来的发展情况,对于这个选科所发挥的作用就能有所判断。

可见,1937年严文郁担任图书馆主任时期,也曾在文学院中开设过“图书馆学”选科,由文学院学生选修,对已经拥有一种专业背景的学生进行图书馆学教育。

5 1947年北京大学设立图书馆学专科

1947年秋季,北京大学在文学院内同时设立了图书馆学和博物馆学两个专科,并打算在两年内成立独立的学系。这两个专科的创始人分别是胡适邀请的王重民和韩寿萱。

早在1947年4月,两个专科要成立的消息就散布出去了。1947年4月30日出版的《中华图书馆协会会报》报道:“据胡校长适之向新闻记者发表,北大考虑下学期增辟两项职业专科;(一)图书馆学方面,将请国立北平图书馆长袁同礼设计,并聘任在美任图书馆工作多年之专家王重民任课。(二)博物馆学方面,请韩寿萱任教。上述两科,俟有发展后,将扩充为系。北大从不主张办理职业培训,此仅从事试验云。”[22]此文将图书馆学专科定位为试验性质的职业培训,对其前景并不看好。

当这两个专科实际开办之后,1948年有报道指出:“北大奉教部核准,于三十六年起,创办图书馆及博物馆两专科,附设于文学院内。他院学生选修专科课程满三十二学分,成绩总平均七十分以上者,即给予任何一科毕业证书。但不特别招生,据郑教务长五月二十二日称,此专科仅有两年学程,凡本校及其他大学毕业生,均可申请入学,经审查合格,即予收录试读。”[23]从该报道看,这两个专科已经教育部核准,不再是试办性质;生源是大学毕业生,说明这两个专科学生的起点明显高于其他学科。

说起1947年北京大学图书馆学专科的设立,与政治斗争多少有些关系。作为国立北平图书馆和国立中央图书馆南北两大国立图书馆的馆长,袁同礼与蒋复璁之间一直存在矛盾,早在抗战时期就有所暴露[24]。抗战胜利后文华图专与蒋复璁联合,与袁同礼疏远,二人矛盾更深。

1945年底至1946年春,袁同礼曾多次给王重民写信谈到自己的两大计划。计划之一是国立北平图书馆与北京大学合作,在北平办一个训练机构,“凡目录、版本之教程,由北大担任,凡分类、编目及技术课程,由本馆担任。亦盼台端返国协助训练高级人才”[25]438。计划之二是筹办图书博物专科。鉴于傅斯年不赞成太职业化,袁同礼又将计划一更改为“由北大、故宫及本馆合组一研究部,趋重自由讲学为高级班。至于初级班,则为三机关在职人员之进修而设。目前师资颇成问题,俟到美后,当约美籍教授数人来华参加工作”[25]438。从袁同礼的来信中,王重民分析傅斯年之所以表示不太赞成职业化,实际上也是顾虑到蒋复璁与袁同礼之间的矛盾,在这个当口来办这样一个训练机构,难免会造成助袁压蒋之象。但是,王重民却有自己的看法,认为袁同礼的第一个计划很好,也符合胡适的理想,如果实现,是真要造就高深人才,并非文华所能企及,谈不上对立,故而积极支持这个计划。相反,对于袁同礼的第二计划,他认为一定会引起图书馆界的纷争,得不偿失,所以不希望其实现。同时,他指出,如果第一个计划实现了,袁同礼自然也就不会再去想实现第二个计划了[25]437-438。总之,在专科筹备阶段,胡适与王重民之间的多封通信中,都少不了袁同礼的影子。

根据北京大学官方文献记载,这两个专科在成立之初,就制定了《国立北京大学图书馆及博物专科规程》[26],对建制、名称、生源、课程及教师都作了明确的规定,为后人弄清其历史脉络提供了重要的依据。

国立北京大学图书馆及博物馆专科规程

一、本校自三十六年秋季起,设立图书馆学和博物馆学两种专科,暂时附设于文学院内,拟在两年之内成立独立学系。

二、凡本校文学院中国语文学系、西方语文学系、史学系之学生,或其他院系之学生经各该专科主任教授之许可者,在肄业期间以内,选习图书馆学或博物馆学专科课程满三十二学分,成绩均在七十分以上者,得于其本系毕业证书之外,由本校发给图书馆学或博物馆学专科毕业证书。

三、本校文学院或其他学院毕业生,愿专习图书馆学或博物馆学专科者,经该科主任教授许可后,得注册专修。其修满该科必修课程及指定应选修课程,成绩均在七十分以上者,由本校发给该科毕业证书。

四、图书馆学专科,拟次第设立左列各项课程:

图书馆学概论

中国目录学

西洋目录学

中国目录学实习(一名专科目录之研究)

编目与分类

文献学与档案学

中国目录学史

西洋目录学史

版本学

校勘学

图书馆行政

以上为主要科目

哲学史

科学史

文学史

中国印刷史

近代图书馆学

图书馆利用法

公共圕与大学圕管理法

科学医学圕管理法

以上为选修科

五、博物馆学专科,拟次第设立左列各项课程:

博物馆学

编目与陈列

博物馆管理法

造型及其他技术

考古学

人类学

以上为公共必修科

中国美术史

中国雕刻史

中国书画史

工艺史

古物鉴定法

西洋美术史

文献学与档案学

生物保存法

金石学

版本学

史前史

科学史

铜器文字研究

以上为各专门博物馆学选修科

六、本学年图书馆专科及博物馆专科所开科目如下:

(一)图书馆部

1.图书馆学概论(一小时)袁同礼讲授

2.中国目录学(二小时)王重民讲授

3.西洋目录学(一小时)毛子水讲授

4.中国目录学实习(一名专科目录学之研究)(二小时)王重民讲授

(二)博物馆科

1.博物馆学 韩寿萱讲授

2.编目与陈列 韩寿萱讲授

3.中国美术史 韩寿萱讲授

4.考古学 暂停

5.古物鉴定法 马衡讲授

如果将这个专科与1924年的图书学科目进行对比,可以看到既有许多相同之处,也有一些不同之处。在这个规程中,图书馆专科的教师中依然有袁同礼;图书馆学课程依然由袁同礼设计,其中保留图书馆学、目录学、图书馆利用法、图书馆史;其生源依然是不单独招生,学生既可选修,又可专修。不同的地方是,图书馆学课程数量增多,具有一定的体系,但袁同礼所不擅长的那些课程(至少从名称上看)并没有列入这个课程体系。也许培养图书馆学高级人才,更需要那些从大处着眼的内容。此外,对于选修者来说,修满32学分且成绩均在70分以上者,既能得到本系毕业证书,又能得到图书馆学科的毕业证书;对于专修者来说,达到同样标准,可以得到图书馆学科的毕业证书,这个规定是与以往选科最大的不同。

图书馆学、博物馆学两个专科开办以后,遇到重大事项,比如美国图书馆协会远东委员会主席Brown意欲帮助北京大学发展图书馆博物馆学系,以及举办西文编目学习班等事[27],王重民和毛准还是要与胡适和袁同礼商量,可见袁同礼在其中仍然发挥着比较重大的作用。袁同礼于1948年12月21日离开北平飞往南京,次年春从上海赴美[10]29,从此与北京大学图书馆学教育告别,北京大学图书馆学系不再提及他也是可以理解的。

6 结语

从1924年到1947年,北京大学图书馆学教育具有一脉相承的关系,承认后者,就应溯及前者。人们之所以只提后者,不提或少提前者,很大程度上是由于当事人袁同礼和严文郁的一种自谦。严文郁曾说:“守和先生除在北大及北平师大讲授目录学及图书馆学功课外,自己没有办过图书馆学校,因此他极力支持武昌文华图专。”[28]与袁同礼一样,严文郁1937年开设的图书馆学选科也完全能够列进他自己所著《中国图书馆发展史——自清末至抗战胜利》一书的“大专图书馆学科系”中,而他却只字未提。笔者认为,如果现在仍不提他们的贡献,不把这个发展脉络理清楚,就无法知道1920年北京大学决策层为培养图书馆学人才描绘的宏伟蓝图,无法了解北京大学众多图书馆学家对图书馆学教育进行的不懈探索,更无法弄清北京大学图书馆学专业的历史。