老年友好城市下宁波公共交通适老化设施发展对策研究

2018-11-27王艳艳

王艳艳

摘要:本文以宁波为例,针对城市交通和老龄化的双重问题,通过分析在建设老年友好城市下的新趋势与新思路,从服务于老年人群的慢行交通系统优化配置、公共交通设施适老化配置、公共交通的信息化建设、出行体验服务建设四个角度入手,提出符合宁波市区老年人出行需求的交通设施设计目标与发展思路,建立应对老年人群出行需求变化的软硬件相结合的友好型交通设施对策。

关键词:城市交通 公共交通设施 适老化 老年友好

引言

近年来,随着城市老龄化问题日益突出和老年友好型城市建设议题的提出,学术界加速重视老龄化相关问题的研究,包括养老环境、生活服务、老年产品开发等老年福祉文化方面,对于探索城市老年人出行特征、公共交通设施建设、公共交通系统服务、出行产品开发设计等以出行为目的相关研究,也作了相关理论研究与数据分析,并在设计方面表现出层出不穷,但针对地方性的老年人“行”方面探讨处于发展阶段。

宁波是浙江省最早进入老龄化社会的城市之一,老龄化问题较为突出。截至2015年年底,宁波60周岁及以上的户籍老年人口为131.6万,占户籍人口总数的22.4%,也就是说每5个人中就有1个是老人。其中,70周岁、80周岁、90周岁以上的老年人口分别为52.6万、19.9万、2.2万,80周岁以上的高龄老人占比达到15.1%。据预测,到2020年,全市老年人口将突破160万,老年人口占比将超过25%。另一方面,不可避免的衰老现象,影响着老年人群感知及行动上的退化,对于城市交通出行环境的适应能力也随之下降,更加彰显老年友好行的必要性和紧迫性。为此,针对地方现状和特征进行的宏观把握,从系统整体的角度分析宁波城市公共交通适老化发展与建设,可为城市公共设施服务规划提供有益参考。

一、老年友好城市导向下公共交通适老化设施体系构建

“老年友好城市”是2005年由世界卫生组织(WHO)提出的概念,其本质为老年宜居城市,使设施与环境建设应能促进老年人独立生活及参与社会活动,保障其生活质量及体面生活。目前,现有22个国家的145个城市开展了老年友好城市建设。宁波市老龄工作委员会发布的《宁波市老龄事业发展“十三五”规划》,在未来五年内,我市将大力实施“老年保障深化”、“养老服务提升”、“乐享晚年幸福”、“适老优老敬老”、“老龄产业培育”等五大工程。其中作为五大主要任务之一的“实施适老优老敬老工程”,落脚点便是健全完善老年友好环境体系建设。同时,省老龄办、省建设厅制定了《浙江省老年友好城市测评体系(2014-2016年)》,其中主要任务之一就是为老年人提供安全、便利和舒适的公共交通环境。

现如今,老年人群出行目的由生存型转向生活型,将改善生活质量作为生活的重点,交通出行方式以步行为主,辅以公共交通。城市公共交通适老化设施体系是在建设“老年友好城市”的基础上,从宏观设计角度,结合老龄群体的社会形态、出行模式及需求等核心层面的调查,对现有公共交通适老化设施的定义、构建体系、内容而扩展提出的一种理论体系。鉴于现有研究成果及课题组调研资料,结合老年人出行设施服务接触点,将适老化设施按功能属性划分为:

(一)无障碍慢行交通系统:指居住區、商业地区、或市中心区等提供漫步、休闲等各类出行服务,并连接各公共空间的步道、自行车道、人行天桥和人行地道。包括步行空间休息座椅、公共厕所、道路防护设施、道路照明设施等。

(二)公共交通候车乘车环境:指能够为老年人提供远距离出行服务的公共交通工具及无障碍设施。包括通视的候车区域、缘石坡道及地面防滑、低底盘公交等。

(三)公共交通信息服务:能够为老年人提供出行导引、到站提示等信息服务的导视系统、智能公交系统平台等。包括人行横道过街提示装置、报站语音提示等听觉诱导设施、到站显示屏、导览系统、电光显示装置等视觉诱导设施。

(四)公共交通服务体验:提供针对老年群体的服务窗口、服务人员、出行线路等增值服务。

此外,对于老年人助行产品也应受到重视,包括拐杖、代步车、定位器等,尽可能满足老年人群的容错性和体验感。

二、宁波城市公共交通适老化设施建设现状及目标

(一)宁波城市公共交通适老化设施建设现状

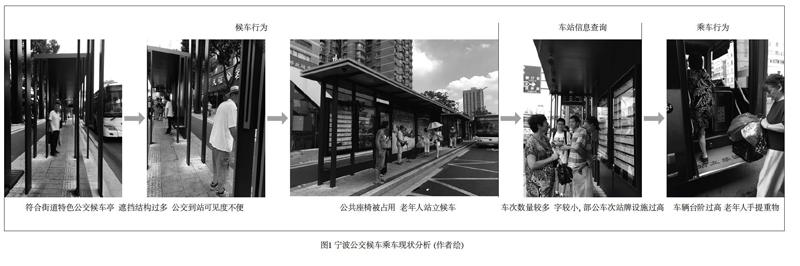

近些年,宁波大力推荐“公交都市”政策下,从优化公交线路,投入自行车租赁(额外增加“共享单车”)、运营地铁交通、联接交通枢纽,开通“智慧交通”服务平台,伴随着公共交通事业的发展,无障碍与适老化设施建设逐渐被受重视和发展并进。采取了一系列有关无障碍发展政策与参考建议与行动,适老化设施的改造建设也从室内公共空间过渡到城市宜居环境。课题组重点放在生活服务性较强的城市主干道和次干道周边。即江东区、海曙区、江北区和鄞州区各主要路段及老年人群出入密集公共场所周边,包括人行道、过街天桥与过街地道、人行道口等;城市中心区、医院、商业街及交通建筑等重点路段;公交候车站地段设施;城市中心区、商业区、居住区及主要公共建筑设置的人行天桥和人行地道,并结合老年人群的特征展开调查研究(如图1)。

步行环境方面:主要体现在城市步行系统和住宅区步行空间。人行天桥设有无障碍电梯、地下通道及大部分场所设有无障碍通道,但步行道不平整或被非机动车占用;过街信号灯时间过短,缺乏安全岛设计;增加老年人过街的安全性。

公共交通设施方面:全市公交车辆全部安装语音报站系统;部分候车亭设有车辆到站信息;但车辆换乘存在盲目性;站点距离较远,未完全开通无障碍公交线路,公交上下车启动过快,导致老年人站立不稳;车辆站台过高,未设缘石坡道,缺栏杆与扶手,老年人上下台阶困难;低底盘公交车辆投放少;地铁换乘指示过多,增加换乘“盲点”。

信息、导览沟通方面:建成一体化实时公交信源,周边换乘信息,但仍然存在换车线路盲目性,导致老年人信息获取不及时且平台操作使用困难;过街信号缺乏提示装置;无障碍标识缺乏;公交、地铁、步行导视信息“各行其是”,未形成统一整体;信息文字过于密集;候车亭车次查看不直观,导致老年人辨识困难。

服务与管理方面:礼让“斑马线”,增设“博爱座”,都体现了关爱特殊人群,但设施管理存在问题,管理归属部门模糊,没有定期进行监督与检测,导致部分设施形同虚设。

(二)宁波城市公共交通适老化设施建设目标

课题组根据老年友好城市的国际经验、老年学相关理论及“在地”调研对宁波城市公共交通适老化设施建设提出了几点目标:

1.营造宜人慢行环境,满足老年人的基本需求,增设为老龄群体考虑的辅助设施。

2.重视公共交通发展,加强城市公共交通设施细节设计的适老化理念,提升老年人独立生活范围。

3.完善“步行、公交、地铁”换乘信息的整合与沟通,开发适老智能服务平台,促进老年人群信息共享。

4.通过媒介宣传“爱老尊老”出行关爱服务,提升设施后期管理及人工服务意识。

三、老年友好城市导向下宁波城市公共交通适老化设施发展对策

课题组对宁波大市内80位老年人群进行抽样调研,主要以老社区为主,包括白鹤新村、紫鹃新村等,其中男女性别比例为46.7%与53.3%,年龄选择60-69岁、70-79岁、80-89岁,比例上分别为56.8%、32.5%、10.7%。从出行特征看出,出行方式主要以步行、公共交通为主,出行次数平均为2-3次,出行时耗根据具体事宜为准、出行时间尽可能避开工作高峰。60-69岁年龄段老人对于现有设施基本满足,且行动范围都较为熟悉;70-79岁老年人群身体机能的下降,需要增加出行设施的安全感;80-89岁老人基本以居住区短距离为主,不敢独自出行。城市交通方式决定老年人的户外活动方式、时间及效率。为此,构建宁波城市公共交通适老化设施系统需要依照可达性、可靠性、可参与性优先原则,因地制宜地取舍与权衡,从老年人群的心理感受与情感层面,进行系统弥补、改善、弹性增设。

(一)基于老年人生活范围完善慢行交通系统

1.创造更安全的城市步行环境

从住宅区域拓展到城市道路,针对老年日常活动范围及步行速率较慢、对周围环境判断时间较长。修复城市地面平整度,采用分隔带、铺设不同铺面材料或彩色路面等方式对路面进行人车分离,警示车辆减速,保障慢速交通相互独立。过街路段,设置过街安全岛和夜间灯光指示(晚间使用),增加道路防护设施(包括车行护栏、人行护栏、分隔带、缘石坡道等)与道路照明设施,采用抬升车道的方式,降低机动车的车速,保障行动缓慢的老人和自行车在路中的过街安全性。

2.配置慢行交通系统的辅助设施

考虑到老年人群步行途中需求短暂休憩的特征。加强宁波城市居住区步行环境优化,运用设施路障或景观手段进行人车分离,以人体工程学为依据完善步行空间休息座椅、公共厕所、步行标识系统、风雨廊、无障碍通道及停车位、路口过街信号“有声”提示装置等公共服务设施,提高慢行交通的适老化。

针对使用辅助器械的老年人群,城市中心区、商业区、居住區及主要公共建筑的人行天桥、人行地道及入口台阶,设置符合轮椅通行的坡道或电梯,坡道和台阶两侧应设扶手,坡道高度符合轮椅使用者独立完成上下过程,台阶高度保障老年人上下的可活动范围。

(二)基于老年人行为特征发展公共交通设施适老化

公交候车亭和地铁空间是城市交通系统中,尽可能无缝衔接公交系统与慢行系统。整个过程中,老年人需要获取及时获取公共交通换乘服务信息、候车短暂休憩空间、车辆到站即时信息以及其他辅助设施等。

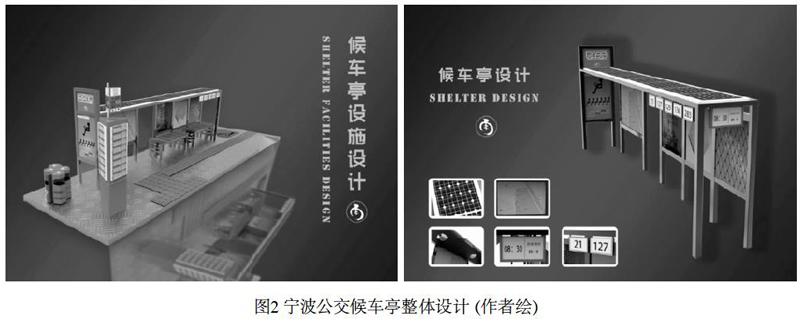

1.重视候车乘车适老设施服务设计

为了让老年有良好的候乘车体验,通过融合各种交通出行基础设施的衔接,增设小区延伸线路和区域“袖珍线路”,形成与主干公共交通的有效接驳与衔接,并缩短各个公共站点距离,减少老年人换乘行走距离。课题组采用合理公交候车亭站台高度,减少行走面高差,并增设缘石坡道,表面处理成不同色彩、质感的材料提示行人等形式进行了宁波公交候车亭的改良设计(如图2),并加大车站站牌的高度和显示度。完善公交候车及地铁车站的有效性和细节化,增加低底盘公车运行,借用色彩及宣导内容突显“博爱座”,车内设有轮椅席位、并配有电子显示与语音双重报道设施,下车“提示铃”呼叫装置,使老年人有良好的设施体验。借助智慧公交系统平台,将车辆到站信息透明化,实现车次信息的动态化和实时化,针对具体车辆的动态位置和时刻信息,以车站为节点进行实时标记,优化乘客等待体验,使老年人主动获取信息。

2有效串联各公共服务换乘空间及换乘信息

换乘存在地理环境、时间信息和换乘动线的“盲点”,老年人群无法快速通过百度、高德地图等线上工具,查找需要换乘的交通工具及车次。增设公交可交互的电子站牌,并根据老年人群的特征开发“宁波公交实时查询一老年版”APP,提供实时车辆运行信息、客流信息、优化的换乘路线等服务内容,如自行车转地铁、步行转地铁、自行车转公交等,并下放到社区进行操作指导,消除盲目等候的信息“盲点”,满足老年人对于公交出行信息的可控性。并随着信息可视化、虚拟增强等技术的应用,定期更新信息内容与界面。

(三)基于老年人认知机制加强公共交通的信息服务建设

1.注重城市公共交通标识的可识别性

视觉困扰严重影响老年人出行的方向感及信息查询,为此对于视线诱导设施的需求显得更加重要。设计直观的公共指示牌,包括行人导视系统、公交车站信息、地铁引导信息。采用合理的版面布局、简明清晰的文字信息(字号、字体)、有趣的图形符号,有效的色彩配置,使其更具有易读通识性,帮助老年人在最快的时间获得所需要的信息。明确不同空间环境中,标识所放置的位置及内容,如地铁空间可利用悬挂式、地标式等多种引导方式,满足老年人出行的系统性需求。步行标识系统中,根据街道实际情况,考虑合适的位置,并综合路段信息,为行人提供精准资料,包括路段名称、换乘交通步行时间与距离、周边地图等。本校校企合作公司,为宁波城市步行导览设计的“MapGo”产品,以各重要区域点为范围,设置直观且详尽的手绘地图。此外,多维度“关爱”标识设置,提升市民无障碍意识(如图3)。

2启助服务为老年人操作智能化系统提出特殊性要求

包括视觉信息、交互界面、可操作性等。一方面,保有容易使用的大小和空间,在使用界面上增设老年人辅助功能,如字体字号醒目、信息简化、语音提示等。另—方面,依据公平使用的原则,在同—界面中,设计老年专属界面,保证可操作性。并采用高饱和度的色彩及色彩对比提高辨识度。并添加有用的辅助工具,如放大镜、老花镜等,为老年人群提供切实可行的帮助。

(四)基于老年人人文关怀的出行服务及观念树立

1.公共交通适老化设施软环境服务优化

从宁波城市公共交通“适老”宣传方面来看,并没有特别体现对于老年人群的特殊帮助。在此基础上,通过不同媒体宣传、资料分发等形式,鼓励引导与市民“尊老、爱老”意识,,提升工作^员的服务质量和工作态度,对行动不便的乘客提供周到的服务,包括社区老年人出行服务,协助老年乘客上下车等。并保证老年人群参与度与设计过程公开化,通过前期了解需求、中期方案选择、后期公众反馈,贯穿整个设施规划与发展的始终。

2.辅助开发老年多样化的出行产品

针对老年人特性和公共交通设施研究分析,辅助开发老年人出行产品,并按其出行过程可接触用户痛点,除包括路线选择、换乘和到站提醒、偶然性求救等附加服务点,设计老年人出行提醒服务产品,结合人机交互,置入导航功能、出行提示功能及其他辅助功能,以便老年人顺利完成整个出行活动。与此同时,面对老人外出时遇到的体力问题、腿脚不便问题,负重问题,老年助行产品也是老龄化社会出行产品开发的重点,包括各种智能导览拐杖、行走助行装置等。

结语

宁波城市公共交通适老化设施的改善是推动老年友好社会氛围的关键。基于老年友好的理念,深入对现有设施、人群行为、交通现状、区域街道等要素优化方案提炼,构建产品一设施一服务于一体的公共交通系统,不仅破解老年人群出行对社会秩序所带来的连锁型问题,更推动“积极老龄化”的理念,提升宁波城市形象、增加幸福感,顺应老龄化事业的发展需求。