凉山彝族漆器色彩与纹饰的文化溯源

2018-11-25叶宏邱尼姑

叶宏 邱尼姑

摘 要:凉山彝族漆器的审美价值源自于色彩和纹饰的独特性。在彝文古籍和民间文学中采集到的有关色彩的描述,为以黑色、红色、黄色为主色调的彝族色彩审美奠定了文化基础。而对彝族民间信仰和文字意向的分析,进一步拓展了对于漆器纹饰象征意义的理解。对凉山彝族漆器的色彩与纹饰展开文化溯源,有利于准确把握漆器文化的内涵,促使古老的漆器文化焕发生命力,走向创新发展。

关键词:凉山彝族;漆器;色彩;纹饰

中图分类号:J527

文献标识码:A

文章编号:1674-621X(2018)03-0095-08

我国漆树水平分布于北纬25°~41°46′,东经95°30′~125°20′之间, 遍及25个省区市[1]。秦巴山地、云贵高原是漆树分布最为集中的地区。在彝族居住的川滇大小凉山,森林葱郁,漆树茂盛,漆器工艺历史悠久,距今已有1 700余年的历史。彝族民间文学《妈妈的女儿》中就有“秀丽不是森林的秀丽,但森林不是真正的秀丽,静静的森林里,长在那里的基树才是真正的秀丽”之语。① ①西南民族学院语文系彝语文教研组:《妈妈的女儿》,内部资料,1979年,第2-3页,第15页。 此处的“基树”,彝语发音为“jy bbo”,汉译即为“漆树”。在生产生活实践中,彝族先民创造和使用了木、皮、角制器皿。木、皮、角制器皿具备了制作漆器的胎骨条件,② ②彝族漆器的胎料主要以木料为主,皮胎和角胎等则多用于制作餐具、酒具。 为漆器的产生打下了基础[2]。漆器是凉山彝族最具代表性的文化符号之一,于2008年被确定为第二批国家级非物质文化遗产。凉山彝族漆器的造型主要配合彝族日常生活中的具体用途,其特有的色彩和纹饰既与彝族传统文化元素息息相关,又兼有艺术审美价值。本文通过对彝文古籍、信仰文化、文字意向等展开深入探讨,论证凉山彝族漆器色彩和纹饰形成的文化根源。

一、问题的提出

近年来,学界以凉山彝族漆器为研究对象的不乏其人。研究视角主要围绕漆器的艺术特色、保护传承、经济价值等层面。在早期的研究中,学者们较为详细地描述了漆器生产中的原料、生产步骤以及漆具的造型、纹饰和颜色等;相比之下,较为晚近的研究成果更为侧重分析漆器艺术特色的审美价值,并凸显造型、颜色、纹样与彝人日常生活的关系、文化内涵及象征意义。其中,彝学专家朱文旭(2016)、马锦卫(2017)③ ③参见朱文旭:《彝族漆器三色说略》,《红河学院学报》,2016年第3期;马锦卫:《凉山彝族漆器髹饰技艺传承情况调查研究》,《西南民族大学学报(人文社科版) 》,2017年第4期。 基于对彝文典籍、民间文学和谱系等的深入研究,列举了凉山彝族漆器产生的多种传说,对本文有较大启发。作为非物质文化遗产的彝族漆器制作技艺,其传承与发展问题一直备受关注。于是,被誉为“彝族漆器之乡”① ①传说喜德县依洛乡的阿普如哈是彝族漆器的发源地,居住在这里的吉伍家族是主要的漆器传承世家。参见吉伍依作:《古老的彝族漆器》,《世界知识画报(艺术视界)》,2012年第5期。 的喜德县,就成为很多研究者的理想田野地。美国人类学家郝瑞(2001)曾根据在喜德县和美姑县开展的有关漆器的田野调查写过一篇随笔,他对于改革开放、经济发展带来彝族文化复兴,进而使漆器从生活用品大规模发展为商品的论断,对后来的研究者有所启迪[3]。部分研究者基于对漆器加工厂、从业人员、非遗传承人等的实地考察和个案研究,探讨了当地漆器发展的变迁、现状和问题等。② ②参见秦慧琴,焦聪聪,余莎莎,曾渝理:《从喜德县的漆器现状看彝族漆器的发展》,《学理论》,2009年第25期;徐蓉:《阿普如哈吉伍家支的漆器生產》,云南大学学位论文,2013年。 而凉山彝族漆器的传承和发展始终处于历史记忆、文化隔离和文化自觉等的不同语境中,表现出传承内涵的差异[4]。

虽然从数量上看,有关凉山彝族漆器的研究成果较为丰富,但是观其内容,既有研究对于漆器色彩和纹饰的阐释具有很大程度的相似性。

彝族漆器主要以黑色为底色,红色和黄色交织构成纹饰。把黑色、红色、黄色称为彝族的三原色,已基本成为学界共识。色彩的呈现,与原料相关。普遍认为,红色、黄色的形成系生漆分别加入银朱、石黄调制而成,另据吉伍家传承人介绍,作为底色的黑色则是由猪血、黄豆面和锅底烟灰混合制成[5]。这三种颜色的象征意义是漆器色彩研究中的重点。红色,被认为是与先民狩猎时射杀野兽流血有关,象征着勇敢,也有研究指出红色还代表太阳、火焰,象征着热情;黄色,与光明和丰收有关,象征着繁衍和兴旺;而彝族历来被认为是尚黑的民族,黑色在彝人看来象征着高贵和庄重,有研究者认为黑色是群山和土地的颜色,包罗了深、广、高、大等意义。③ ③参见马飞:《凉山彝族漆器的美学价值》,《中央民族学院学报》,1987年第2期;冯敏:《凉山彝族漆器的装饰艺术》,《贵州民族研究》,1990年第4期;罗明刚:《凉山彝族漆器》,《四川文物》,1992年第4期;马山:《彝族漆器——凉山彝族历史文化的传承物》,《黑龙江民族丛刊》,2009年第1期;朱文旭:《彝族漆器三色说略》,《红河学院学报》,2016年第3期。 正因为黑色象征高贵,也就被赋予了等级制的特殊意义。比如,有研究者认为,凉山历史上的等级划分,以身份高贵者为诺伙,即“黑彝”,即使贫困也不与自己等级低下的豪富阶层通婚,以保持血统的高贵和纯洁;④ ④参见马飞:《凉山彝族漆器的美学价值》,《中央民族学院学报》,1987年第2期;冯敏:《凉山彝族漆器的装饰艺术》,《贵州民族研究》,1990年第4期。 而平民阶层则被称为曲伙,即“白彝”。

凉山彝族漆器的纹饰特点鲜明,均由手工绘制而成,具有较强的艺术表现力。根据已有研究归纳,常见的纹饰图案大体有五类。其一,自然现象,如日月星辰、山川河流等;其二,动物图案,常见的有鹰、鸟、蛇、蛙、熊、猴,以及羊角、牛眼、鸡冠、鸡肠、马牙、鱼刺等;其三,植物图案,常见的有花朵、花瓣、蒜瓣、瓜籽、草等;其四,生产或生活用具,如纺锤、火镰、渔网、各种器具等;其五,其他,如龙纹、指甲纹、缠枝花纹等。⑤ ⑤参见宋萱,刘宇:《凉山彝族的漆器工艺——兼谈古代漆器的几个问题》,《中央民族学院学报》,1982年第1期;吴霞,王坤茜,徐人平:《彝族漆器视觉艺术及文化特征解析》,《贵州民族学院学报(哲学社会科学版) 》,2009年第1期;刘洁:《大凉山彝族家具纹饰图案解读》,《家具》,2009年第6期;安莹:《彝族典型纹样研究》,昆明理工大学学位论文,2011年。 相对于色彩象征意义的丰富多元,纹饰则主要是对彝区自然风貌、彝人日常生活的抽象表达。不同的纹饰图案经过手工匠人的排列组合,进一步构成漆器的纹样。纹样的布局常常与漆器的器型相协调,表现为疏密兼顾、浓淡相宜、动静结合、繁简有序、层次分明、和谐统一⑥ ⑥参见马飞:《凉山彝族漆器的美学价值》,《中央民族学院学报》,1987年第2期;吕荔:《凉山彝族漆器纹样研究》,《民族学刊》,2011年第5期;朱文旭:《彝族漆器三色说略》,《红河学院学报》,2016年第3期。 等,从中体现出独具彝族特色的审美意味。

综上,已有凉山彝族漆器色彩和纹饰的研究多基于工艺美术的角度,集中在制作工艺、造型结构、图案纹样、美学价值等方面。整体看来,尚缺乏彝族古籍、信仰文化、文字学研究等的佐证。这是因为,非彝族学者在研究相关领域时,由于受到民族语言和文字掌握情况的制约,其论据多来自访谈或者汉文文献间的互引;而彝族本土学者虽然能够有效地结合彝文文献和田野调查资料,但仍需在理论提升和跨文化比较上实现突破。本文一方面汲取前人研究的精髓,一方面将研究视角扩大,通过对彝族古籍进行梳理、比对,对民间信仰文化深入剖析,对彝族文字意向加以解读,以期探讨凉山彝族漆器色彩、纹饰的元初形态,与民间信仰之间的关系,并补充彝文文字意向等在纹饰中的表达。

二、基于彝文文献的色彩考证

漆绘方法多以黑漆为底色,以红色和黄色绘制纹饰。割漆所得的漆料本是白色,经过一段时间的沉淀,会渐渐变成黑色。古人多用矿盐基性金属化合物颜料,如银朱、丹砂、石黄、石青、石绿、铅粉、煤烟等,其中除银朱、石黄、煤炭之外,多不易乳漆[6]。凉山地区的矿石色材储量丰富,有大量的黑矿石、赤石、朱砂、石黄。在天然生漆的基础之上,加入朱砂、石黄、锅烟灰等天然色材调配漆料,经调配后涂刷形成的漆膜具有耐腐烂、耐脱漆和耐热性强的特征,令漆具经久耐用。原材料的易获得性,为红色、黄色和黑色成为漆器的主色调构成了物质基础。

从对前人研究的梳理可知,既有色彩、纹饰象征意义的研究表现为三个特点。与生活相关的符号性、与审美相关的意向性、与等级相关的社会性。彝族有自己的语言和文字,研究表明,彝文的产生年代至少不晚于“六祖分支”时期,即春秋战国时期[7]。通过对彝文古籍文本的研究,本文认为,应该在漆器色彩的研究中,将“与创世相关的元初性”这一特点加以补充。

(一)黑色

彝人认为,“黑色”是繁育万物的大地的颜色,也是高贵和权力的象征,表示神秘、静寂、刚强、坚定、力量、庄严、高尚、权威、广博等。彝族崇尚黑色,给许多东西都给打上了黑色印迹。在西南彝区,南部方言区的人们自称“尼苏”;① ①尼,意为黑、黑色;苏,指人或族。尼苏就是崇尚黑色的人。 北部方言区的人们自称“诺苏”;东部方言区的人们自称“纳苏”,这里的尼、诺、纳等,虽方言有异,但均指黑色。在彝区,以黑命名的地名随处可见,如大黑山、黑土坝、黑沙河等。除此之外,凉山彝族的祭祀仪式大多数用黑牛、黑羊、黑猪等作为牺牲,在日常的“lur ca sur(转烧石)”祛秽仪式中,必须使用黑漆木碗或者黑色胶碗进行。而有关黑色的文化内涵,可以在彝文古籍《宇宙人文》和《西南彝志》中获得一些启示。

彝文古籍《宇宙人文》“青幽幽与红彤彤”篇记载道:“青幽幽,红彤彤,这两者啊,在喷喷清气,沉沉浊气之前,天还未产生,地尚未出现,黑空空,黑沉沉一片。当此之时,起一番变化,生喷喷清气,生沉沉浊气。清浊气交配,清气转青色,浊气显赤色。”[8]

另据《西南彝志》记载:“天未产生,地未形成时,先是黑洞洞,黑魆魆的。黑洞洞,黑魆魆,二者分阴阳。”[9]“后来有一天,鄂伍额木,莫拖费运木,在祭场放好,火焰很高,天上起了风,地上落了雨,出现白色灰,出现了木炭,是这样说的”[10]。

在上述文献中,黑色与宇宙未开时的元初状态等同,成为万物初始的象征。漆器以黑色为底色,就使生漆本身的顏色与孕育万物的大地的颜色、与宇宙未开时的混沌不谋而合,符合彝人对于审美的文化要求和视觉要求。

(二)红色

红色,与生命有着深刻的关联,也代表火焰,具有炽热、热烈、活力、温暖、喜悦等涵义,这在彝文古籍中都能找到根据。

据《宇宙人文》“青幽幽与红彤彤”记载:“青幽幽,红彤彤,这两者啊,在喷喷清气,沉沉浊气之前,天还未产生,地尚未出现,黑空空,黑沉沉一片。当此之时,起一番变化,生喷喷清气,生沉沉浊气。清浊气交配,清气转青色,浊气显赤色。青气和赤气,又一番变化,天开勃勃,地辟隆隆。呈现暗青色,呈现暗赤色,各占了一半,随之又变化,天与地共生,织天经地维,青赤气共生,两气的生成,非天所生,青气自然生;非地所生,赤气自然出。又过了很久,珠树威势高,玉花布苍穹,出现大威势,根脚伴世间。地上人繁衍,有生命出现,成千的根稳,上万的本固。是这样说的。这不仅如此,这青幽幽,红彤彤当中,青色的天,赤色的地,有这种说法,其由来出处。”[8]

据《物始纪略》“天地的起源篇”记载:“哎未出现,哺未产生时,青幽幽,红彤彤先出。青的成为哎,赤者成为哺,哎哺为根本,说时这样的。”[11]

又据《西南彝志》论“青红色篇”记载:“红哎哎之中,红哎的哎中,红片片的现,先出现红片。”[12]

从这些文献可以得知,红色是“哎哺”形成后才由浊气演变而成,其根源来自于宇宙混沌时的黑。

同时,红色也是彝族人“火崇拜”的体现。“在远古时,尘世间的人,不懂使用火,冷冰冰,冷嗖嗖的。聪明的糯师颖,他发现了火。在天庭,口把火吹,手把火取,脚还把火撩,取了三把火,来到了人间。发燃烧的火,燃烧复燃烧,燃烧后生铜,燃烧后生铁。后来变一番,形成了火石。天下凡间人,用火石相撞,碰撞出火星。火星闪一下,朽木枯草,见火就燃烧,是这样的哟。尘世间的人,有火不怕冷,有火不怕饿。从此以后,天下凡间人,学会使用火,传说这样啊!”[13]

西南山地素有“一天分四季,十里不同天”的立体气候,这使彝族与火结下了不解之缘。彝族先民在长期对所居生境的适应中,认识到火能取暖、照明、烹煮食物、烧荒堆肥、驱逐野兽,是生产生活中的必需物。而火在给人类带来益处的同时,也同时带有毁灭性的威力。

(三)黄色

黄色是黄金、太阳的象征,表示美丽、光明、漂亮、丰收、光明、繁衍等。

据《西南彝志》“论青红色篇”记载:“青的蒂开放,红的片张开,产生白色物,产生黄色物。黄形影当中,先产生黄片。”[10]据《西南彝志》“论黄白色篇”记载:“黄色九百篇,九百篇黄色,一篇黄锃锃,每篇黄锃锃。它说根有呀,说的有根由。”[12]据《物始纪略》“天地起源篇”记载:“地出现之后,无穷地变化,不断变化后,出现黄灿灿,出现黄橙橙,出现黄哎根,黄哎有眉目,有形有象。”[11]7据《宇宙生化》论“青赤七重天篇”记载:“黄者九千女,花者八万男,生缕缕雾线,凑一团黄线,积一团花线,拉天上黄线,三重黄亦牵,形成九重天。拉地上花线,三重花亦牵,形成九重地。黄与花一对,操一对日月,映明黄天,照亮花地,此重黄花天。”[14]

在上述文本中,提到了黄色的来源,即黄色被认为是大地出现后才衍生出来的。黄色代表日与月的颜色,为大地带来光明。

另据民间文学《妈妈的女儿》记载:“妈妈的女儿哟!出生的那晚上,宰了一只黄母鸡,推了一升苦荞面,来了七十七个邻居的妇女,七十倒是随便说,七个确是不得少。拿出七十七套花色木盔和木匙,七十倒是随便说,七套确是不得少。母鸡走到哪里哪里黄铮铮,荞子放在哪里哪里黄澄澄,女儿去到哪里哪里亮堂堂。……坝上栽种的人回去了,绵羊亮花花地回到屋上边来,山羊白晃晃地回到岩边来了,猪群黑压压地回到水草地边来了,鸡群黄橙橙地回到屋檐下来了。”① ①西南民族学院语文系彝语文教研组:《妈妈的女儿》,内部资料,1979年,第2-3页,第15页。 这段文字则形象地阐释了黄色与生殖繁衍之间的关系,成为旺盛繁殖力的象征。

综上,从古籍文本的考证中可见,红色与黄色是在黑色基础之上衍生而成的。彝族先民认为,在天地、人类还未产生之前,宇宙间已处于“黑洞洞、黑魆魆”的状态。之后,随着此状态地不断演化,衍生出了“清浊二气”。在“清浊二气”的交配之下,衍生了红色和黄色。在彝族漆器上,以黑色作为底色,红色和黄色交织构成图案,一方面是彝族色彩认知的外在表现,另一方面,也恰好符合了色彩理论② ②根据色彩理论研究发现,所有颜色之中红色的波长最长,黑色的波长最短,红色的纯度最高,黑色的纯度最低,黄色则居于中间,以此使得红、黄、黑三色形成了鲜明的对比。 中由颜色的强烈对比刺激视觉而形成的审美特点。

三、基于信仰和文字研究的纹饰解读

(一)纹饰与图腾崇拜

如前文指出,既有研究将凉山彝族漆器纹饰图案所反映的内容归结为自然现象、动物图案、植物图案、生产或生活用具、其他图案等五大类。虽然漆器上的纹饰图案貌似林林总总,但比较而言,纹饰中的主体形象是日月、山川、河流、鹰、羊和蕨。因此本文认为,凉山彝族漆器纹饰中所投射的形象可以归结为图腾崇拜(totemism)在器物上的表达。

作为一种初民文化,图腾和其他文化的产生一样,有其特定的思想基础与社会发展机制。彝族先民敬慕太阳、月亮的永恒不灭,每天东升西落,给世界带来光和热;他们敬仰高山大河,惊叹他们的雄伟、壮阔和永无休止地奔腾、澎湃,孕育出世间无数的生命,让世界充满勃勃生机;他们崇拜树木、森林和山岩,能长久地巍然挺立[15]。随着图腾的内容被不断丰富,其本身也就逐渐被用来作为一种符号标识,这种符号标识在初民认同的情况下,慢慢成为威信、资格和地位的象征[16]。除了对于自然界的崇拜,彝人还认为,自己的祖先源出于或得救于某种动物或植物,因而会对这些已成为本族图腾的物种加以信奉和崇拜,并给予特殊爱护、进而形成相关禁忌。现以“鹰、羊、蕨”图腾符号为例,加以论证。

鹰类属于猛禽,广泛分布于川滇大小凉山地区,具有性情凶猛、机敏、矫健的特征。鹰与彝族有着不可分割的血缘关系,被认为是彝族的护佑神,是凉山彝族的主要图腾物。在凉山彝族史诗《勒俄特依》一书中,讲述了英雄支格阿龙的身世来源,与鹰密切相关。据《勒俄特依》“雪子十二支”记载,鹰为第三种。“鹰类长子分出后,就是天空的神鹰,成为鸟中的皇帝,住在白云山。……鹰类次子分出后,成为普通的鹰类。它的老大分出后,成为黑色秃头鹰,住在杉林里。它的老二分出后,白色鹞,住在龙头山。它的老幺分出后,成为饿老鹰,终日漫天游。鹰类的幺子分出后,成为褐色山鹞子,住在呷洛列鄙。……天空一对鹰,来自驱鹰沟;地上一对鹰,来自直恩山;上方一对鹰,来自蕨草山;下方一对鹰,来自尼尔委;四支神龙鹰,来自大杉林。浦莫列衣啊,要去看龙鹰,要去玩龙鹰,龙鹰掉下三滴血,滴在浦莫列衣的身上。这血滴得真出奇:一滴中头上,发辫穿九层;一滴中腰间,毡衣穿九叠;一滴中尾部,裙褶穿九层……蒲莫列衣啊,早晨起白雾,午后生阿龙……支格阿龙啊,生后第一夜,不肯吃母乳,生后第二夜,不肯同母睡,生后第三夜,不肯穿母衣……名也叫阿龙”[17]。在这段传说中,鹰类分三子,长子因出类拔萃而成为飞禽中的皇帝,翱翔于蓝天。龙鹰之血滴在美女浦莫列衣的身上而孕育了彝人传说中的英雄“支格阿龙”。

在凉山彝区,由于受生境影响,畜牧业成为当地人们生存生活以及经济发展的重要物质基础。其中,羊占据着畜牧业的重要地位。可以说,羊的全身都可以被人类利用,羊肉味道鲜美、营养丰富,羊皮可以制作羊皮蓑衣等服饰以及羊皮口袋① ①羊皮口袋,又称“山羊皮口袋”,即用山羊皮制作的口袋,彝语称之为“yiehlyt”。彝族武士或猎人外出时,常用它装燕麦、苦荞等随身干粮。 等,羊毛可以纺线擀毡以抵御寒冷,羊头、羊角可以作为装饰品或者漆器的胎料。在彝族的信仰世界,羊也是重要的图腾物。在民间信仰中,彝人把羊奉为“羊神”。“羊神”代表牧神,能够给彝人带来丰衣足食、吉祥安康。正因为羊象征着吉祥,在彝区民间,常见彝人把羊头挂于门楣上用作于镇宅、辟邪之物[18]。此外,苏尼的法具羊皮鼓② ②羊皮鼓,是彝族苏尼的法具之一,彝语称之为“go zzi”。 便由羊皮制成。因此,将羊头、羊角纹等形象绘制于漆器之上是彝族羊图腾崇拜的一种表现。

蕨岌是一种古老的植物,可以生长在荒滩上、岩缝间,无论酷暑严寒,都能成片生长蔓延,有着非同一般的顽强生命力和繁殖能力。蕨岌草具有顽强的生命力和繁殖力,这对向往族群繁衍和昌盛的彝人构成了强烈的吸引力。从古至今,彝人都与蕨岌草有着深厚的感情,把它奉为部落、家族的保护神,相信它具有超自然的力量,能够降福于人,并能为人排忧解难。凉山彝族居住的山地,处处生有蕨岌。蕨岌鲜嫩的时候,可供人们采摘并加工食用;过了鲜嫩阶段,可鋪垫于猪圈、羊圈、牛圈之中并形成下田肥料;蕨岌晒干后,可用来生火。在彝族年、火把节期间,或举行仪式期间,都要用到它。由于蕨岌与生存和繁衍相关的象征意义,久而久之,其图纹样式被逐渐引入服饰、漆器的设计中。

在漆器表面,鹰、羊、蕨岌草以具象、抽象、局部线条等不同表现形式被绘制为纹饰图案,成为彝族漆器工艺的特征之一。彝族世代生活在西南云贵高原和横断山脉地区,所居生境复杂多样。来源于自然界、动物和植物等图腾物的选择,并非任意而为,与族群的生活环境、心理认知以及历史文化的积淀有着直接关系。日月、山川、鹰、羊、蕨岌草等,被彝人赋予了图腾的神圣性,将其绘制于日常所用器物之上,兼有崇拜、认同、警示、教育、传习等多重社会功能。如果仅从生态、生活和审美等角度来观察这些漆器纹饰,则不免流于肤浅。

(二)纹饰与彝文文字

文字是人类语言的载体。彝族先民创造了古老的彝族文字,简称“古彝文”,历史上曾称“古彝文”为“爨文”“倮倮文”“蝌蚪文”等。直至20世纪70年代,在古彝文的基础之上规范成形四川彝文和云南彝文。规范彝文的实践标志着现代彝文的诞生。彝文和汉字都是由象形、指事、会意、形声等造字法发展起来的同属表意体系的文字[19]。因彝文文字研究者视角各异,对彝文性质的探讨有象形文字说、表意文字说、音节文字说、音意结合说等,其中,以象形说和表意说为主。

彝文是一种象形文字。象形是指源出描摹对象的图画文字,是古人用简练的线条描摹实物形状的一种造字方法。彝文的象形字虽然来源于图画,但是已经高度符号化,具有以简单的轮廓去表现事物最显著特征的特点,并且有着固定的读音和意义,因而与图画有了本质上的区别。在传世的明清时期的彝族漆器上,会见到类似古彝文的纹饰图案。但是否就是彝文,并没有确切的说法。历史上,凉山彝族有兹、莫、毕、格、卓① ①兹,彝语,掌权者、统治者;莫,是兹下面掌管司法的官员,职责是调解纠纷,拥有审判权;毕,是专管文书和祭祀的官员;格,是参加劳动的工匠;卓,农牧人,生产者。参见胡华,阿克克:《玛牧特依——彝汉文对照本》,四川民族出版社,2012年,第3页。 的社会阶层划分。通常来说,彝文主要掌握在兹、莫、毕这三个社会阶层。而工匠、农牧者这些依靠劳动谋生的人,并没有学习彝文的机会。漆器制造者属于工匠阶层,不排除有部分工匠能够识读彝文,但这并不能说明古漆器上的相似纹饰就是彝文。近30年来,随着现代彝文的普及推广,彝语文已经成为凉山彝区中小学教育设置的课程。由于彝文的广泛使用,在漆器上出现彝文纹饰也就顺理成章了。以喜德县彝族漆器世家吉伍家为例,在漆器制作过程中,他们会刻意选取一些文字作为图案绘制于漆器之上。因此,本文认为,除了前人在研究中所提到的五大类纹饰图案外,当代凉山彝族漆器纹饰增加了以彝文文字构成的图案。常用的作为图案的彝文文字既有古彝文,也有现代彝文。

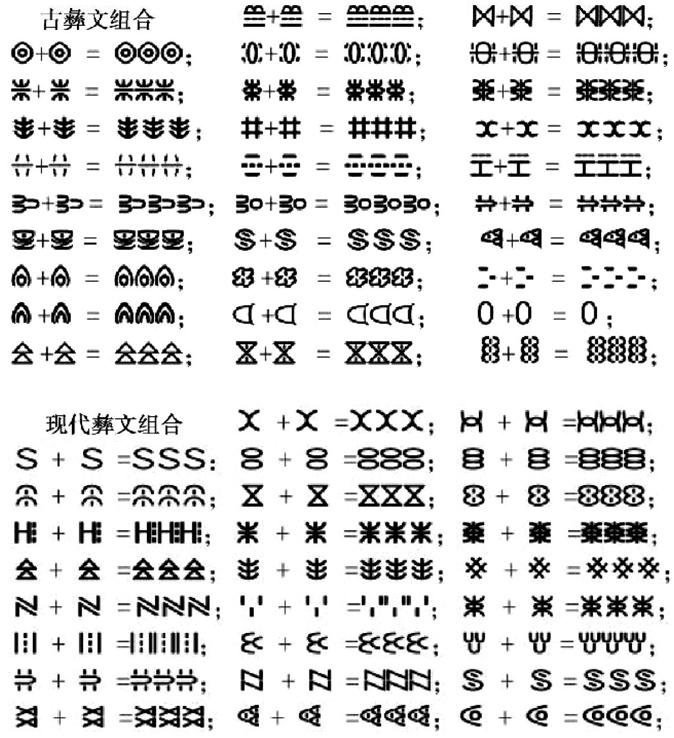

对比分析以上文字符号,不难发现凉山彝族漆器纹饰中的符号部分,很多都源自于彝文组合,古彝文之间进行组合,现代彝文之间进行组合。本文以“两两彝文字符结合成一图案”的方式,对部分古彝文、现代彝文进行组合。这些组合生成的图案都能在当代凉山彝族漆器作品上找到。如下图所示:

四、结语

川滇大小凉山盛产漆树和矿石,这使凉山彝族漆器的产生成为可能。凉山彝族漆器不但被大量使用于生产生活,而且具有不可多得的民族审美价值。彝族崇尚黑、红、黄三色,漆器多以黑色为底,红色和黄色交织形成对比鲜明、蕴意丰富的纹饰图案。三色的产生和象征意义可以通过对彝文古籍的梳理进行溯源。漆器纹饰丰富,常见自然、动物、植物、生产生活用具等的分类,而作为纹饰表现主体的日月、山川、鹰、羊和蕨芨草,却无不与彝族的图腾崇拜相关,体现出彝族对于大自然的敬畏、对于超强生命力和繁殖力的渴望、对于吉祥、富足的美好生活的向往。随着现代彝文的普及与推广,彝文文字也被作为图案绘制到漆器上,赋予凉山彝族漆器新的审美形象,促进了漆器纹饰的创新发展。在凉山彝族漆器生产面临转型的紧迫阶段,对于漆器色彩和纹饰的文化溯源,有利于对漆器文化内涵准确把握,进而促进当代漆器生产的创新与发展。

参考文献:

[1] 张健,李萍.二十世纪中国生漆科技发展概要[J].中国生漆,2000(2):4-11.

[2] 何耀华.中国彝族大百科全书(上册)[M].昆明:云南人民出版社,2014:324.

[3] 斯蒂文·郝瑞,马莫阿依,曲木铁西.一个美国人类学家眼中的彝族漆器[J].中国民族,2001(6):45-48.

[4] 陈丹.历史记忆、隔离机制与文化自觉——凉山彝族漆器工艺传承的多重语境[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2014(3):42-48.

[5] 吉伍依作.古老的彝族漆器[J].世界知识画报(艺术视界),2012(5):42-48.

[6] 翁纪军.漆艺千文万华[M].上海:上海科技教育出版社,2006:139.

[7] 馬锦卫. 彝文起源及其发展考论[D].重庆:西南大学,2010:148.

[8] 王继超,罗世荣.宇宙人文[M].贵阳:贵州民族出版社,2016:13-17.

[9] 毕节地区民族事务委员会,毕节地区彝文翻译组.西南彝志(7-8卷)[M].贵阳:贵州民族出版社,1994:253.

[10]王运权.西南彝志(13-14卷)[M].贵阳:贵州民族出版社,2008:402,394-395.

[11]贵州省毕节地区民族事务委员会,毕节地区彝文翻译组.物始纪略(第三集)[M].成都:四川民族出版社,1993.

[12]毕节地区彝文翻译,毕节地区民族宗教事务局.西南彝志(13-14卷)[M].贵阳:贵州民族出版社,2008:394,400.

[13]毕节地区民族事务委员会,毕节地区彝文翻译组.物始纪略(第二集)[M].成都:四川民族出版社,1991:184-187.

[14]王子国.宇宙生化[M].贵阳:贵州民族出版社,2016:280-281.

[15]戈隆阿宏.彝学研究文集[M].昆明:云南民族出版社,2015:76.

[16]苟志效,陈创生.从符号的观点看一种社会文化现象的符号学阐释[M].广州:广东人民出版社,2003:138.

[17]冯元蔚.勒俄特依[M].成都:四川民族出版社,1986:33-34,49-53.

[18]安莹.彝族典型纹样研究[D].昆明:昆明理工大学,2011:32.

[19]丁椿寿.彝文非仿汉字论[J].贵州民族研究,1989(10):171.

[責任编辑:刘兴禄]

Cultural Traceability of Liangshan Yis Lacquer

Wares Color and Decoration

YE Hong1,QIU Nigu2

(1. Law School of Yuxi Normal University, Yuxi, Yunnan, 653100, China; 2.Southwest University

for Nationalities, Chengdu, Sichuan, 610041, China)

Abstract:

The aesthetic value of Liangshan Yi lacquer ware originates from the uniqueness of color and decoration. The descriptions of colors collected in Yi ancient books and folk literature laid a cultural foundation for the aesthetic appreciation of colors of the Yi nationality with black, red and yellow as the main colors. The analysis of the Yi peoples folk beliefs and literary intentions further broadens the understanding of the symbolic meaning of lacquer ware decorations. To trace the cultural origin of the colors and patterns of the Yi lacquer ware in Liangshan is beneficial to accurately grasp the connotation of the lacquer ware culture, to promote the vitality of the ancient lacquer ware culture, and to develop innovatively.

Key words:

Liangshan Yi nationality; lacquer ware; color; decoration