蓝藻水华爆发的关键内因

2018-11-21章立心

章立心

研究动机与思路

我国巢湖、太湖、滇池、汉江和钱塘江都曾连年爆发大规模的蓝藻水华。蓝藻水华爆发不仅破坏水体生态系统,危害水产养殖业和旅游业,还影响供水水质,对人类健康产生极大威胁。对于蓝藻水华的产生,研究者们认为除了水体富营养化、高温和高光强等环境因素外,藻细胞上浮是蓝藻水华爆发的关键。事实也表明,阻止藻细胞上浮能预防水华发生,而促使藻细胞沉降可以导致水华快速消退。因此,对藻细胞上浮机制开展研究有助于预防和治理蓝藻水华的爆发。

铜绿微囊藻(Microcystis aeru-ginosa)是中国湖泊、水库等淡水系统中形成蓝藻水华的主要优势藻类,其分泌的微囊藻毒素对水生动物和人类具有极大毒性,极少量就能导致严重的肝损伤,甚至死亡。在2015年7月,我在无锡旅游期间经历了铜绿微囊藻水华的爆发,亲眼目睹了在短短的时间内,藻细胞大规模从水体中浮出水面,形成色如绿色油漆的蓝藻水华(图1)。为了弄清楚大量藻细胞如何能在短时间内聚集上浮的问题,我取了水华现场的水样带回研究。着手研究前,通过查阅文献得知,铜绿微囊藻具有气囊,能利用气囊垂直迁移至有利于吸收光能的位置。那么水華爆发时,藻细胞从水体中大量上浮至水面是否就是像鱼儿一样由这些类似鱼鳔的气囊调节的?除了气囊外,是否还有类似鱼鳍和鸟儿翅膀这样的装置帮助它们浮浮沉沉?带着这些疑问,我踏上了探秘之旅,在教师的帮助下,开展了一系列实验。

我的思路是首先观察气囊和细胞上浮的关系,其次利用扫描电镜观察细胞表面是否具有类似鱼鳍或鸟类翅膀的隐形结构帮助它们上浮。如果有这种结构,就用生物化学的方法探明这种结构的物质本质。

实验方法

上浮细胞和沉降细胞的气囊观察。通过不同离心力分别从悬浮藻液和沉降藻液中分离获得处于不同水层的藻细胞,在显微镜下观察气囊的情况。判定气囊和细胞浮沉的关系。

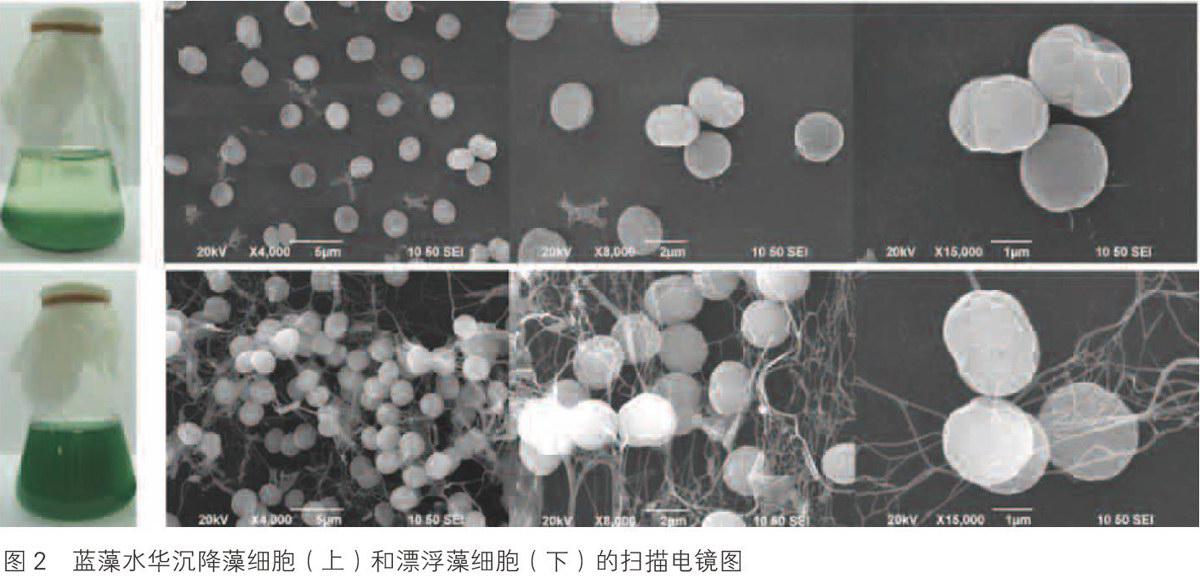

细胞表面结构的扫描电镜观察。通过扫描电镜分别观察上浮和沉降藻细胞表面是否存在帮助细胞浮沉的结构。本实验在厦门大学生命科学学院仪器分析测试中心教师的帮助下完成。

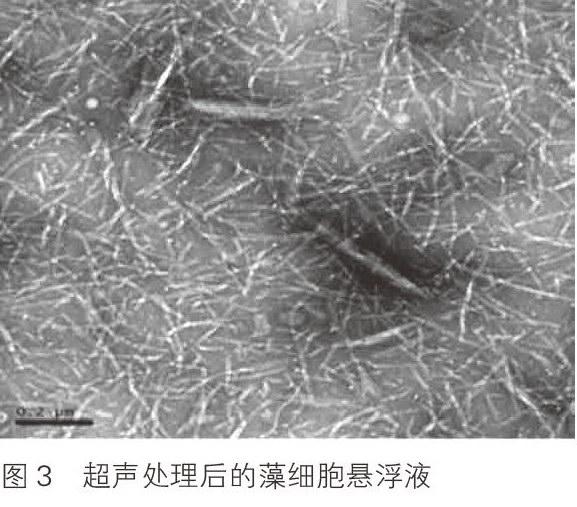

悬浮藻细胞表面结构的超声处理。为破坏藻细胞的表面网状结构,将悬浮的藻细胞液分装在试管中,然后将试管放入超声波清洗机中进行时间不等的超声处理。处理后将藻细胞静置,观察藻细胞的浮沉状态,并取样用扫描电镜观察丝状网络的破坏情况。

细胞表面丝状网络结构的成分推测。取藻细胞悬浮液高速离心去除藻细胞,得到的去藻液体再过滤一次,分别进行37℃水浴过夜、加热沸腾、多肽酶水解、蛋白酶S水解和蛋白酶E处理1~2小时。用处理过的去藻液体分别重新悬浮藻细胞,然后室温静置3小时后观察。

丝状网络蛋白盐析提取。丝状网络蛋白的提取采用硫酸铵沉淀法。蛋白质沉淀用一定体积的磷酸缓冲液溶解,再高速离心1次,弃去沉淀杂质,上清液即为蛋白质溶液。

丝状网络蛋白的分离和鉴定。

选用蛋白质定量试剂盒(BCA法)测定蛋白质浓度。采用SDS-PAGE聚丙烯酰胺凝胶电泳分离蛋白质。

丝状网络蛋白悬浮功能研究。将提取的蛋白质经过定量后按浓度梯度分别加入到其他细胞液及淀粉等颗粒溶液中,震荡混匀溶液,使它们重新悬浮,常温下静置3小时后对比观察。

实验结果

细胞气囊和细胞悬浮关系的判定

由于细胞形成气囊后会出现不同的折光现象,所以在光学显微镜下能检测细胞气囊的有无。我们采用不同离心力分离处于不同水层的藻细胞,结果发现无论是在悬浮的藻液中还是在沉降的藻液中,低离心力分离获得的藻细胞都具有很多气囊,而较高离心力下分离获得的藻细胞气囊数目都比较少。这说明藻细胞的悬浮程度与气囊数目并不呈正比相关性。于是我就想,气囊可能只是增加细胞的浮力,有助于细胞上浮,但是细胞的上浮或下沉必定还存在其他影响因素。

漂浮细胞表面丝状网络的发现

在厦门大学教师的帮助下,我在扫描电镜下对悬浮藻液和沉降藻液的藻细胞表面结构进行观察。结果发现,悬浮藻细胞外面布满了纳米级细丝状网,而沉降细胞表面则看不到这些网络结构,见图2。因此,我怀疑藻细胞的悬浮与丝状网络结构密切相关。那么,这些蜘蛛网样的结构是不是充当了“隐形的翅膀”,让藻细胞漂浮起来呢?如果是,那么破坏这些丝状网络,藻细胞是不是就不会漂浮而下沉了呢?

丝状网络结构和细胞上浮关系的研究

为了证实我的猜测,教师建议我从2个方面进行检验:在沉降的细胞中加入含这些丝状网络的溶液,并观察丝状网络是否能让沉降的细胞上浮;破坏悬浮细胞的丝状网络结构,观察细胞是否下沉。

我将悬浮藻细胞溶液离心,去除藻细胞后获得的上清液就是含有纳米“蜘蛛网”的去藻溶液。将这种含“蜘蛛网”的去藻溶液按不同比例加入沉降藻细胞中,观察含有“蜘蛛网”的溶液能否将沉降的藻细胞悬浮起来。结果我惊喜地发现,在添加含“蜘蛛网”的溶液后,原本沉降的藻细胞都不同程度地上浮起来。这说明丝状网络的确能使藻细胞上浮。

我尝试用搅拌、超声等多种方法破坏丝状网络结构,以验证我的第2个疑问——破坏悬浮细胞的丝状网络结构,细胞是否下沉。结果发现,将装有悬浮藻液的试管放在超声清洗器中超声50秒后,悬浮的藻细胞沉下去了。我用电镜观察了这支试管溶液中的丝状网络结构,发现沉降细胞中的“蜘蛛网”结构被破坏,丝状网络断裂成短丝状或针状结构,见图3。这说明,藻细胞表面的“蜘蛛网”确实是使细胞悬浮的主要原因,它的破坏能导致藻细胞下沉。

细胞表面丝状网络结构的成分推测

现有资料显示,藻在生长过程中会向细胞外排放许多物质,如蛋白质、多糖和色素等。由于藻细胞表面这种丝状网络在溶液中无色,因此它不可能是色素形成的,那么它究竟是不是像真的蜘蛛网一样是由蛋白质形成的呢?于是,我采取加热和使用蛋白酶的方法处理含“蜘蛛网”的去藻溶液,结果发现用这2种方法处理过的溶液再去重悬藻细胞,藻细胞都有不同程度的下沉,见图4。这说明使用加热或添加蛋白酶等破坏蛋白质的方法都能或多或少地使含丝状网络的去藻溶液失去悬浮藻细胞的能力,由此我推测促使藻细胞悬浮的“蜘蛛网”很有可能是一种藻分泌的蛋白质。

丝状网络蛋白的分离、纯化和鉴定

为了进一步验证“蜘蛛网”是由蛋白质形成的推测,教师建议我利用蛋白质易被盐析出来的特性,采用硫酸铵盐析法沉淀藻溶液中的丝状网络结构。结果加入5%的硫酸铵就获得了白色絮状沉淀物,说明盐析含“蜘蛛网”的去藻培养液能得到蛋白质,丝状网络结构确实由蛋白质形成。

丝状网络结构蛋白质的悬浮功能具有广谱性

为验证上面分离获得的蛋白质的悬浮功能和悬浮特性,用盐析获得的蛋白质对不同细胞和颗粒进行悬浮实验。实验结果证明,本研究分离的悬浮蛋白质不仅可以抑制不同细胞下沉,而且也可以抑制某些粉末和颗粒下沉,说明丝状网络蛋白质悬浮功能是非特异性的。

结论

本研究发现铜绿微囊藻细胞能分泌一种具有悬浮功能的蛋白质,它在蓝藻水华的爆发和维持过程中发挥了至关重要的作用,其良好的悬浮功能是由纳米网状结构决定的,如果用超声波等简便易行的方法破坏这种网络结构,促使藻细胞下沉,则可使水华快速消亡,这为水华快速、高效和无害化治理提供了一种全新的思路和方法。此外,该蛋白质还可用于水华的监测,当其含量达到一定浓度时,可示警水华的爆发。该蛋白质悬浮功能的广谱性还可应用于新材料制备和生物制药等领域,具有非常广阔的应用前景。本研究首次发现了藻细胞上浮的全新机理,突破了传统认为藻细胞上浮是由气囊决定的观念,该理论的提出为蓝藻水华的防治开辟了一条新途径。

该项目获得第32届全国青少年科技创新大赛创新成果竞赛项目中学组生物化学与分子生物学一等奖。

专家评语

本项目从现实出发提出问题,然后步步深入寻找原因及机制解决问题,课题设计合理,解决方案可行,深入阐明了机制与原理,从不同角度解释了藻细胞上浮的原因。本课题的关注点已有相关报道,创新性尚有欠缺。“丝状网络结构成分为蛋白质”的结论无直接实验证明。建议课题的设计多考虑创新性。