基于需求与特征分析的“馆校结合”开发策略

2018-11-21朱幼文

朱幼文

笔者在《“馆校结合”项目的需求与特征分析》(见本刊2018年第3期)一文中对“馆校结合”项目的各方需求和科技博物馆资源优势、教育特征进行了分析,这决定了我们要开发什么样的“馆校结合”项目。本文在此基础上进一步探讨“馆校结合”项目开发的基本策略。

深入研究并揭示展品的三层次信息

展品是科技博物馆最大的教育资源。基于展品的教育项目所表达的科学内涵是否准确、丰富、深刻,是否能够实现三层次科学教育目标,首先取决于对于展品的理解是否深入,是否完整掌握了展品所蕴含的三层次信息(参见《“馆校结合”项目的需求与特征分析》一文)。这要求我们不仅要准确理解展品本身的科技原理,还要对展品原型、背景、相关文献资料进行深入研究,发掘其背后的信息。

比如科技馆“棱镜分光”展品的说明牌和解说通常是“牛顿通过棱镜分光实验证明阳光是由七种颜色组成的”。其实,中世纪的科学家就已进行了棱镜分解阳光的实验,当时的结论是七色光系由棱镜带来的而非阳光所有。牛顿则是在用棱镜将阳光分解之后,又将棱镜分别置于七色光下,各色光均未能再次分解为七色,初步证明七色光并非由棱镜带来而系阳光本身所具有;牛顿再用平面镜将被分解的七色光反射至一处,得到了白色光斑,验证了阳光由七色光组成。了解牛顿分光实验的全过程,将其转化为展品和教育活动,不仅可以完整地表达其中的科学知识,而且传递了科学方法,更可深刻地揭示科学的实证精神。

在科技博物馆教育基本特征中,“基于实物的体验”“基于实践的探究”“多样化”及其背后的“直接经验”是4个关键要素。我们应发挥自身的价值和优势,围绕这4个关键要素设计开发“馆校结合”项目。

“基于实物的体验”和“基于实践的探究”的设计思路

首先,项目的设计者要转变观念,从“我要告诉观众什么”,转变为“我要引导观众看到什么、想到什么、发现什么”,使观众通过体验和探究获得直接经验。根据对近年来部分科技博物馆成功案例的分析归纳,以下3种设计思路比较成熟。

模拟—体验—认知 “模拟”再现科学家的科研过程营造“体验”的现象和过程实现“认知”获得直接经验。如前所述,科技博物馆的大多数展品是科学家们科学实验、科学考察、技术发明的对象或以其为原型。在项目设计时,要了解科学家当初使用了什么器材设备、进行了哪些实验和考察、经历了怎样的过程、观察到了何种现象、获得了什么发现,将科学家的探究过程转化为观众学习的实验、观察过程,并揭示发现、发明过程中所体现的科学方法、科学思想和科学精神。前面列举的“棱镜分光”展品再现的牛顿实验过程、北京自然博物馆的“赛先生”互动式展品解说等教案,均体现了这一设计思路。

对比—体验—认知 “对比”不同的展品或现象—在对比中进行“体验”—获得直接经验实现“认知”。对比既是科研的常用方法,也是探究式学习的有效方法。在项目设计时,可利用同一展品或不同展品的不同现象,为观众提供通过对比发现其中科学原理的条件。如上海自然博物馆“鸟类是如何适应飞行的”教案中设计了不同乌的羽毛结构、鸟与飞机翼形、不同动物的骨骼密度、不同动物的呼吸系统之间的对比,使受众了解鸟类适应飞行的形态、生理功能特点等知识,并在这一过程掌握获取、处理、运用信息与知识的技能,以及实验、观察、制作等技能。

分解—体验—认知 “分解”展品的各种要素—分别进行“体验”—获得直接经验实现“认知”。这里被分解的要素,包括展品的不同知识点、不同现象、不同操作或演示过程。分解的目的是為了创造分别体验的过程,从而实现认知。合肥科技馆“离心现象”展品的辅导教案,将决定离心力大小的质量、半径、速度3个要素分解,利用辅助器材分别设计了与3个要素相对应的体验环节,使观众自己悟出3个要素与离心力大小的关系。

模拟、对比、分解的目的是为了通过体验实现认知,科技博物馆的体验应是基于实物的多感官体验(看、听、嗅、摸等),从而实现多感官认知。要利用实物(展品、辅助实验器材)产生的真实科学现象,营造观众可以获得直接经验的体验条件。有的展品和教育活动为了激发观众兴趣,在体验设计上突出了娱乐性和趣味性,虽然吸引了观众的注意力,但关键科学现象被弱化,无助于观众有效认知,这种体验不仅无益反而有害。因此,应避免“为体验而体验”,要保证使受众在体验过程中获取有效信息,获得直接经验。

上述案例中的体验,均类似于科学家们进行实验、考察等科研的探究过程,并将其转化为观众学习的探究实践。在大多数情况下,科技博物馆中“基于实物的体验式学习”和“基于实践的探究式学习”是一致的、相互渗透的,只是强调的角度不同而已。

“多样化学习”的设计思路

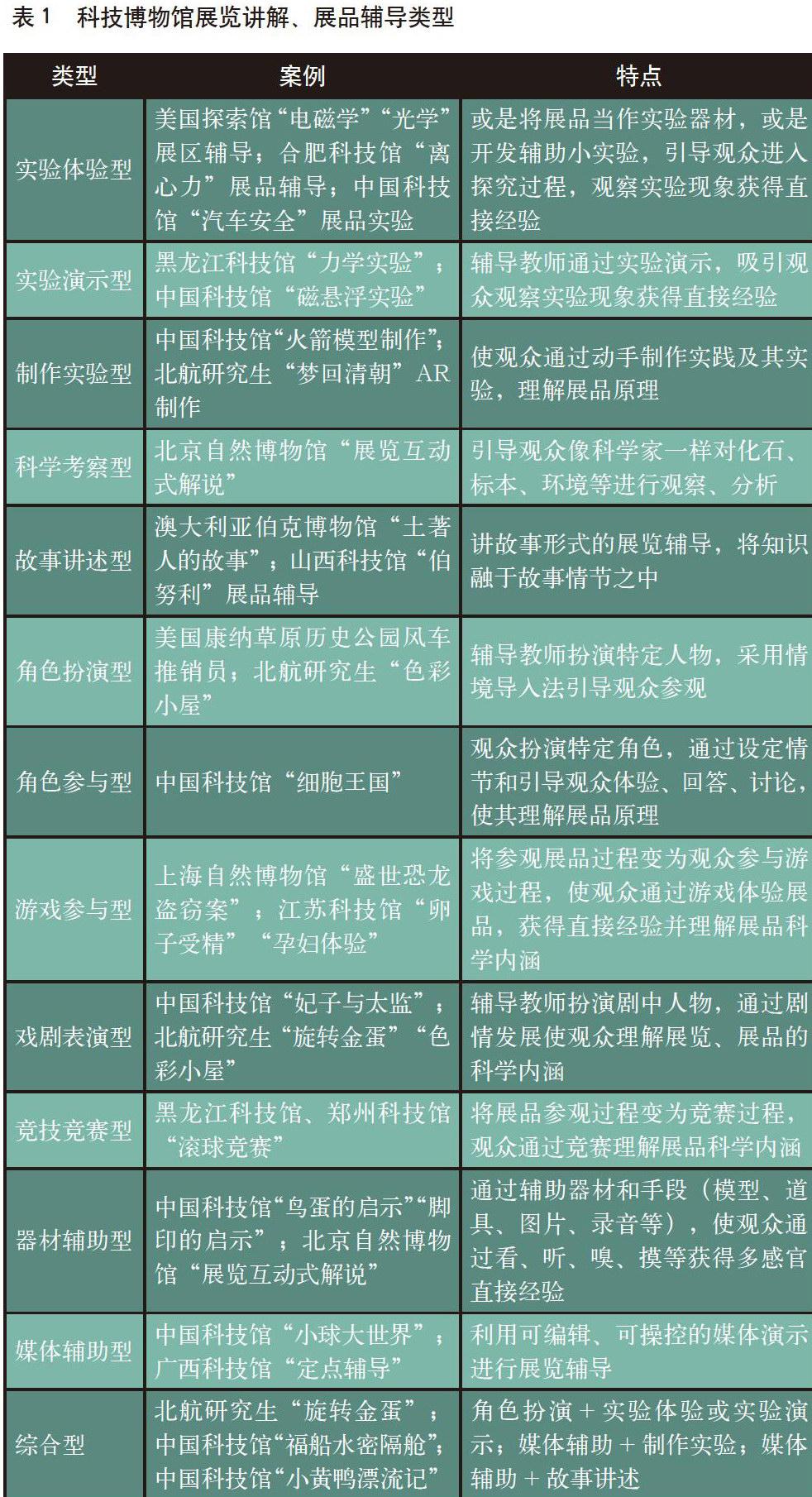

科技博物馆拥有比其他机构更丰富的“多样化的学习”,这也是科技博物馆对于不同层次受众的吸引力所在。所谓多样化,既包括展览、辅导讲解、小实验、小制作、特效电影、科普讲座、冬/夏令营、科技竞赛等活动形式的多样化,也包括展品展示方式的多样化,仅展览讲解、展品辅导就有如表1所示的多个类型。

在多样化展览讲解和展品辅导中,有许多运用了讲故事、做游戏、扮角色、造悬念、提任务、放视频等方法,这其实就是情境导入、任务驱动、基于问题的学习等教学法的应用。这提示我们应广泛运用教育学、传播学的理论和方法开发“馆校结合”项目。

常态化、细分化、规模化、系统化的策略

“馆校结合”项目的开发与实施,关系到科技博物馆的可持续发展与社会价值的实现。同时,社会需求、关注热点和教育本身的发展,都要求“馆校结合”与时俱进。所以,不论是项目的开发还是实施,常态化都是基本要求。

在开发“馆校结合”项目之初,就应针对不同年级学生、根据课程标准规定的不同内容和教学目标,开发受众对象细分化的项目。不应是不论哪个年级的学生,都是一个教案。

由于“馆校结合”面向中小学各个年级学生,因此在项目受众对象细分化的同时,项目的规模化、系统化需同步进行。重庆科技馆在2015年9月面向小学开展社会综合实践课试点时,一次性推出了展厅主题参观、展厅主题教育活动、趣味科学实验、快乐科普剧、科学小制作5大系列85个项目,各学校均可根据不同年级的不同学习内容“按需点菜”。加之项目开发采用了“对接课标、合而不同、形式多样”的思路,各学校趋之若鹜,往往需提前2个月预约,彻底改变了各地常见的“馆求校”局面。其成功经验,值得各地科技博物馆借鉴。

以上论述和案例告诉我们,运用教育学、传播学的理论和方法,基于项目的需求分析和特征分析,形成科学的设计思路和实施策略,将会使所开发的“馆校结合”项目方向更明确、目标更精准、理念更先进、效果更明显。