不同碳酸盐岩岩性试片的溶蚀速率研究

——以三姑泉域为例

2018-11-20张春潮李向全王振兴侯新伟桂春雷白占学付昌昌

张春潮, 李向全, 王振兴, 侯新伟, 桂春雷, 白占学, 付昌昌

(中国地质科学院水文地质环境地质研究所, 河北 石家庄 050000)

1 研究背景

溶蚀试片法利用研究区的典型碳酸盐岩,统一制作成标准试片。埋藏型的溶蚀试片方法是将试片放置于土壤表层以及埋藏于地下的不同深度,经一定时间,通常为一个完整水文年的溶蚀后,取出试片样品称重,根据溶蚀前后试片重量的减少量,进而间接计算埋放地的试片溶蚀速率及岩溶碳汇强度[1-2];该方法相比于室内实验,优点是不需要长期监测、试片制作简单、埋放方法成熟、更加接近自然状态等,在研究岩溶碳汇时被广泛应用[3-4]。在以往开展碳酸盐岩溶蚀作用的研究时,常使用标准试片方法来评价气候及环境对其溶蚀作用的影响[5-6],溶蚀试片大都加工成统一尺寸(直径40 mm,厚为3 mm),标准是采用桂林泥盆系融县组的纯石灰岩,制作成圆片状试片。

目前,采用埋放地的碳酸盐岩来制作试片。如黄奇波等[7]对北方不同植被覆盖下碳酸盐岩试片的溶蚀速率及岩溶碳汇进行了分析,测定了土壤有机碳、无机碳、土壤水分含量以及CO2浓度,研究表明土壤中的CO2浓度、水分含量以及有机碳含量越高,越能促进土下试片的溶蚀速率,而土壤无机碳含量则对土下试片的溶蚀速率具有抑制作用。此外,其还研究了吕梁山东侧和山西晋中盆地的半干旱岩溶区典型小流域,选用标准试片以及当地试片的溶蚀试验进行对比研究,结果表明标准试片明显大于当地试片的溶蚀速率和所计算的岩溶碳汇强度,表明使用标准溶蚀试片法会使岩溶碳汇强度被高估[3]。梁永平等[8]对鄂尔多斯盆地周边地区进行野外原位溶蚀试验,结果表明灰岩的溶蚀量相比白云岩要大20%以上,且埋藏的碳酸盐岩样品溶蚀量远小于放置于地上样品的溶蚀量。大量研究表明,不同区域、不同植被覆盖以及不同土地类型、土壤有机碳无机碳含量、土壤水分含量等因素均会对碳酸盐岩的溶蚀产生影响,但对于不同地貌类型、不同岩性、不同深度的碳酸盐岩试片溶蚀速率的差异研究较少。目前关于碳酸盐岩的溶蚀及碳汇效应的研究存在以下发展趋势:(1)人类活动影响下对碳汇效应的影响研究;(2)注重各种特殊类型水对碳酸盐岩的溶蚀作用研究,如外源水、酸雨、矿坑水、凝结水、土壤水等;(3)注重从微观角度揭示碳酸盐岩溶蚀的动力学机制;(4)岩溶碳汇通量计算的新方法、新技术、新模型的研究。

本文以此为背景,选择在山西半干旱岩溶区三姑泉域开展当地试片的溶蚀试验,通过选择典型地貌单元埋放当地试片,结合岩样磨片分析及可溶岩测试,揭示干旱半干旱气候条件下碳酸盐岩溶蚀速率的特征及影响因素。本研究对试验方法的改进、认识干旱气候条件下岩溶碳汇的特征以及提高岩溶作用碳汇估算精度有着重要意义。

2 研究区概况

研究区三姑泉域位于山西省东南部,西邻阳城县,东接陵川县,北与长治市毗邻,东南与河南焦作市接壤,地理位置介于东经111°55′~113°36′,北纬35°12′~36°04′。夏季降水量多集中在6-8月,为多雨季节;冬季由于西北风盛行,为干旱季节,雨雪稀少。多年平均气温为10.2℃,多年平均蒸发量为1 670 mm,多年平均降水量为580 mm,6-8月降水量约占全年降水量的60%左右,多以暴雨形式出现。泉域内降水分布极不均匀,山区多,盆地少,由低平区向山区递增。泉域内主要河流为丹河,是晋城市境内第二大河流,最小年径流量为1.34×108m3,最大为6.8×108m3,多年平均径流量为2.67×108m3。三姑泉域行政区划及区域水系分布如图1所示。

研究区总体地势是四面高山环绕,中部地势低且呈波状起伏,形成宽阔的山间盆地和丘陵。东部和南部为太行山脉,标高为1 000~1 500 m;西部为伊侯山和武神山,标高为1 000~1 300 m;北部为琉璃山和金泉山,标高为1 000~1 400 m;中部为河谷冲洪积河谷平原、山间盆地和丘陵,标高为700~850 m;丹河出境处的三姑泉一带河谷最低,标高为300 m 左右。三姑泉域总面积为3 214.45 km2,其中二叠系出露面积为527.26 km2、石炭系为249.83 km2、第四系出露面积为1 577.35 km2、裸露灰岩区为860.02 km2,岩溶裸露区多出露奥陶系中统灰岩,大面积出露于三姑泉域北部、南部以及西部伊侯山、东部东丹河一带。

3 研究方法

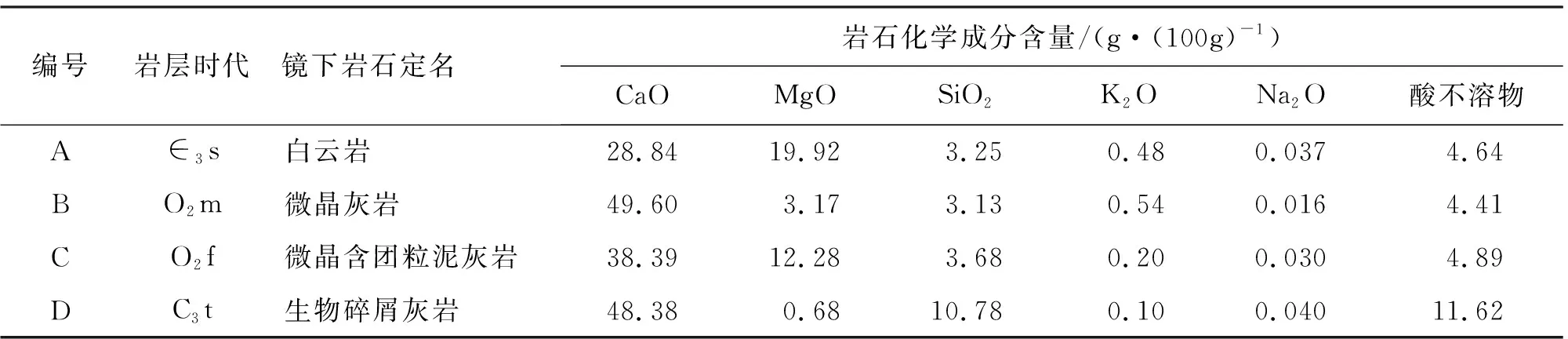

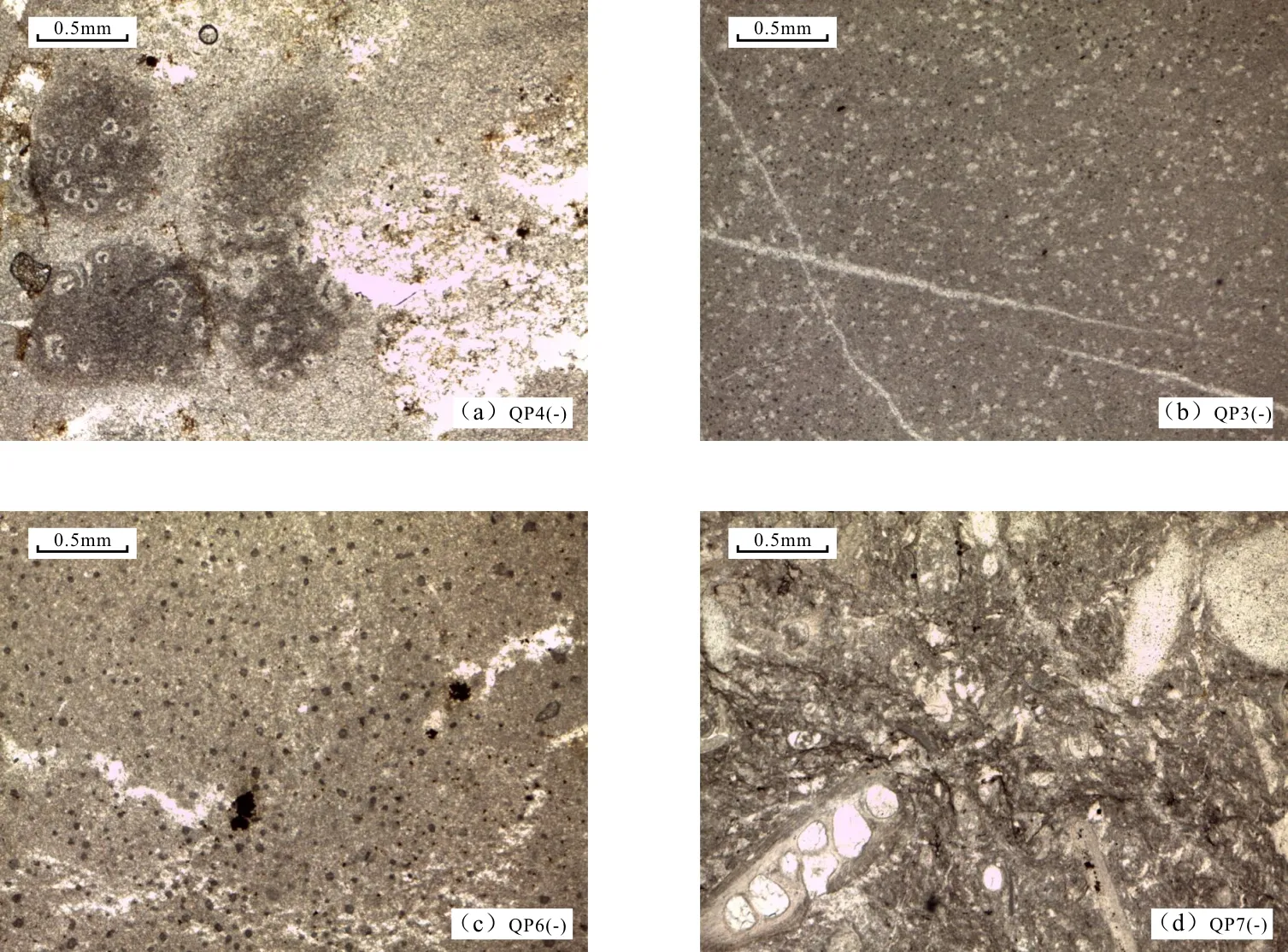

为了了解研究区内不同岩性的岩溶发育规律,本次试验分别选取了区内分布面积最广的峰峰组泥灰岩、马家沟组灰岩及寒武系白云岩3种不同的岩性试样;同时作为探索研究,也对区内分布的石炭系生物碎屑灰岩进行了取样,利用X射线荧光光谱仪对试片进行化学分析(表1),测定了试片的可溶盐成分以及酸不溶物。利用偏光显微镜(图2),根据岩石分类和命名方案(GB/T 17412)对试片进行镜下定名(见表1)。

由表1可知,4种岩性试片中生物碎屑灰岩的酸不溶物含量最高,灰岩中含量最低;主要可溶盐成分组成为CaO和MgO,两者总含量灰岩最高,白云岩最低。

表1 溶蚀试验试样分析表

图2 各试样镜下观察影像

为了便于埋藏和保存,加工成140块标准试样(长30 mm、宽10 mm、高10 mm的长方体)。对每个试样用蒸馏水清洗干净,放于烘箱中以60℃烘干12 h,然后对其进行编号、称重,于2015年7月1日将加工的试样根据不同的地貌单元按表层、深度20 cm、深度50 cm进行埋放,并在气象站处离地面100 cm放置对照试样。在试验进行过程中,收集气温、降雨量资料。至2016年7月1日回收试样,140块试样中,14块丢失,2块发生断裂,对剩下的124块试样进行清洗、烘干、称重,获得一个完整水文年后试样的重量。称重均采用万分之一精度的天平进行称量。

4 结果分析与讨论

本次结果只分析寒武系及奥陶系灰岩、泥灰岩,对C3t太原组生物碎屑灰岩仅做讨论分析。

4.1 不同地貌单元试片的溶蚀特征

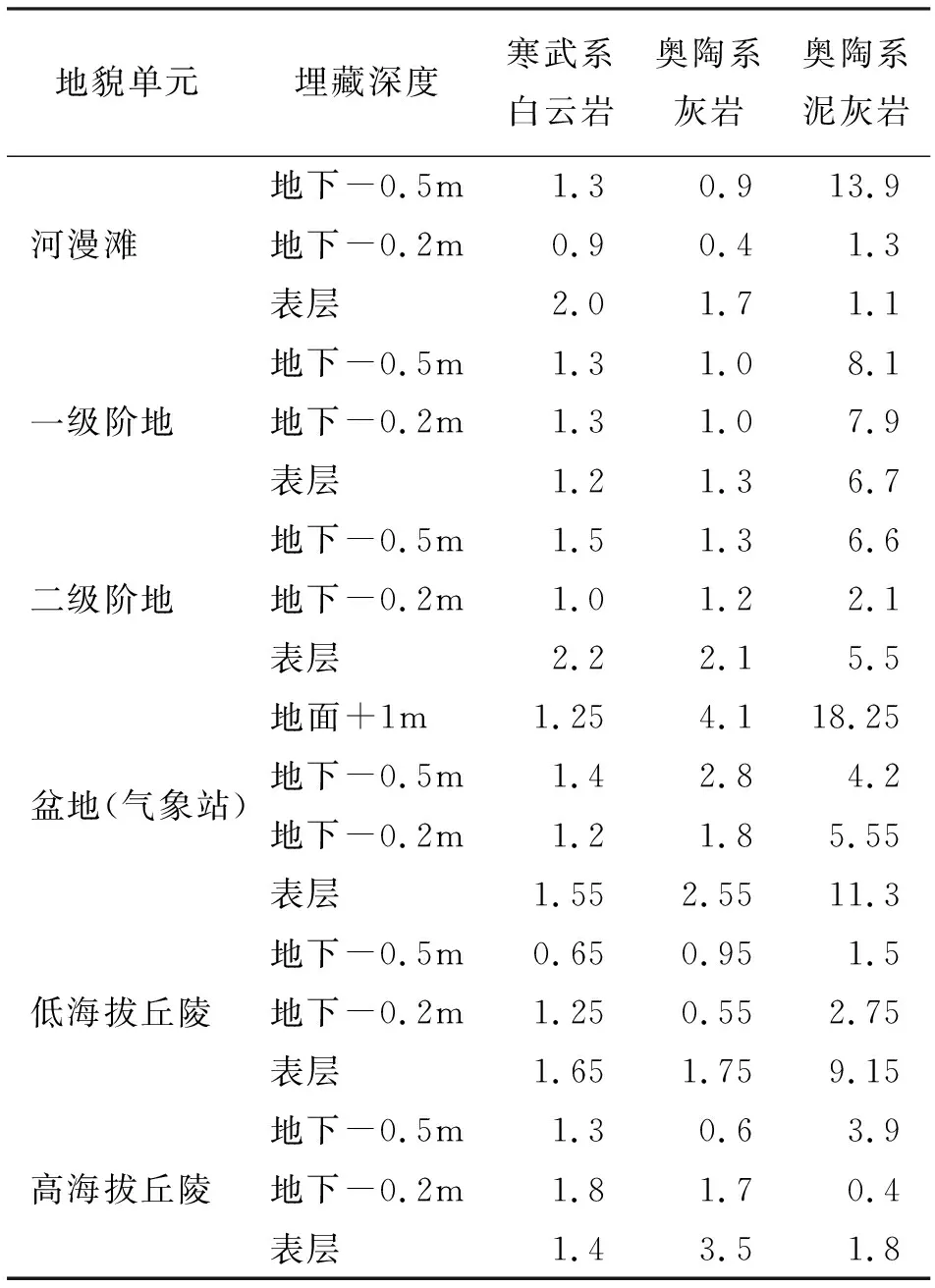

在对试片进行一个水文年的埋藏之后,经过称重计算发现,不同埋藏深度、不同地貌单元、不同岩性试片的溶蚀量具有不同的特征(见表2)。表2中溶蚀速率的计算为经过一个完整的水文年后,试片埋藏前后的重量差异。

表2不同条件下试片年平均溶蚀速率

mg/a

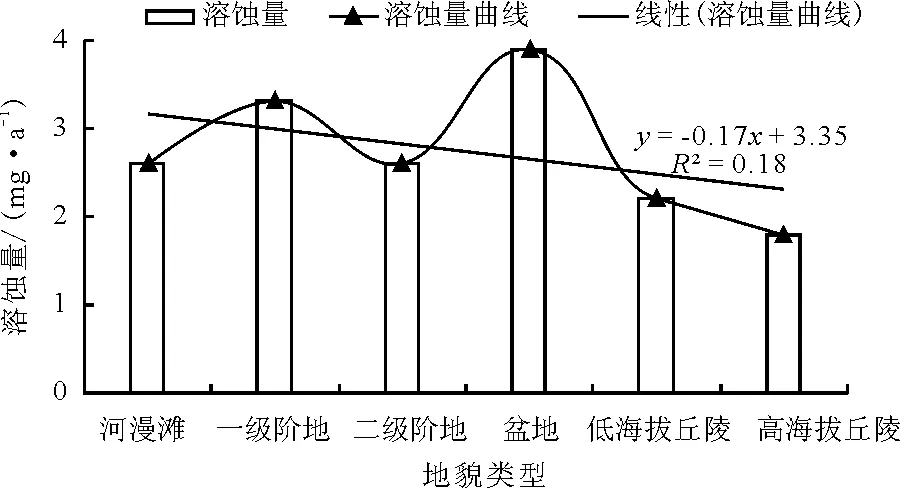

视不同的地貌单元为变量,统计不同地貌单元所埋藏的所有试片的溶蚀量(图3),分析可知,从河漫滩-一级阶地-二级阶地-盆地-低海拔丘陵-高海拔丘陵,整体来说,溶蚀量呈现减小趋势。但在一级阶地及盆地区有两个峰值点。

图3 不同地貌单元试片年总溶蚀量曲线

在河漫滩处,含水率比较高,由于常年淤积,岩性主要为粉砂,颗粒细,相对比较致密,虽然有较湿润的条件,但CO2通透性差,不利于碳酸盐岩的溶蚀;此外,在冬季河漫滩粉砂处于冻结状态,温度低,试片被冻结的水土所包围,也不利于碳酸盐岩的溶蚀。而在一级阶地处,岩性为粉砂夹砾石,通透性良好,在降雨及丰水季节又有相对湿润的水分条件,因此,碳酸盐岩试片溶蚀量相对较大。

盆地区出现峰值的主要原因是该试片埋藏位置为农耕区。该处碳酸盐岩试片溶蚀量大主要有以下原因:(1)由于农作物及植物残体逐渐转化和积累,土壤中含有大量的有机质,有机碳含量高,为碳酸盐岩的溶蚀提供了足够的碳源,促进了岩溶作用的进行;(2)土壤中由于腐殖质的存在,土质疏松,使得微生物活动增强,也对岩溶有促进作用;(3)在农耕区,由于肥料的施用,特别是氮肥的施用,降低了土壤中的C/N比,使得土壤中微生物活性增加,促进有机物料的分解,提高了土壤中的CO2,促进了碳酸盐岩的溶解。这也与许多研究得到的结论一致[9-11]。

其他地貌单元,二级阶地-低海拔丘陵-高海拔丘陵,试片溶蚀量逐渐减小,高海拔丘陵处碳酸盐岩的年溶蚀量仅2.2 mg/a。岩性由亚黏土、粉质黏土逐渐过渡为粉质黏土、黏土,土体致密,通透性差,降雨入渗条件差。因此,丘陵区具有低含水率、低CO2浓度的特点,使得碳酸盐岩的溶蚀量小,溶蚀速率较低。这与许多学者所做的试验结论一致[12-14],在北方干旱半干旱气候条件下,土壤水中的无机碳含量较高,在蒸发量大、干旱少雨的气候条件下,容易在试片表面形成碳酸盐沉积,使溶蚀试验中的部分试片经过一定时间的溶蚀之后,出现重量减小很少或不减反增的现象。

4.2 不同岩性试片的溶蚀特征

对所埋藏的试片进行称重分析,得出不同岩性试片的年溶蚀量,该量排除了埋藏位置、含水率、CO2等因素的影响。

通过对比分析可知,经过一个完整的水文年后,3种不同岩性试片中,奥陶系泥灰岩(O2f峰峰组)溶蚀量最大,奥陶系灰岩(O2m马家沟组)次之,寒武系白云岩(∈3s)最小,这与试片的岩性密切相关。通过对比试片的化学成分含量,白云岩相对于灰岩及泥灰岩的可溶盐含量较少,与灰岩可溶盐含量相近。试片年溶蚀量也呈现出与此类似的特征。泥灰岩的年溶蚀量远远大于奥陶系灰岩及寒武系白云岩,这与其本身的性质也有关系。泥灰岩相对于其他两种岩性来说,具有质地较软、易破碎、遇水软化等特点,因此在水分的侵蚀下极易发生岩溶作用[15-16]。

4.3 不同埋藏深度试片的溶蚀特征

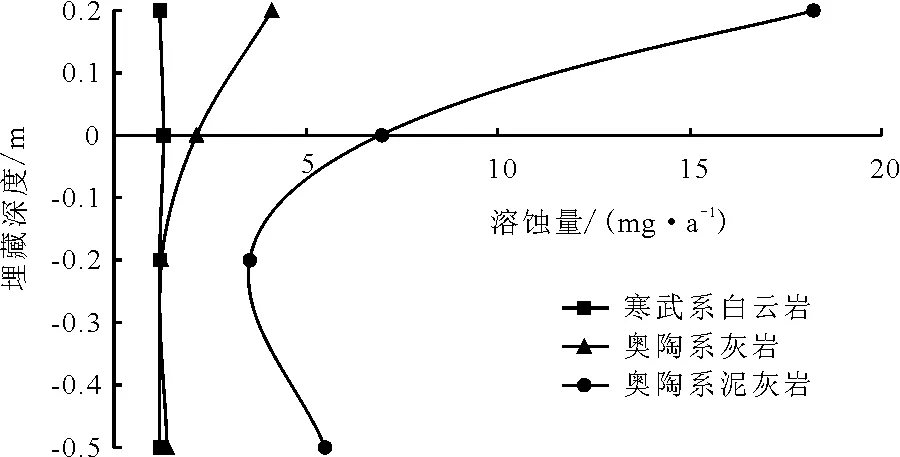

视深度、岩性为变量,将不同地貌单元的试片溶蚀量汇总,按不同深度、不同岩性进行分类,年溶蚀量如图4所示。

图4 不同埋藏深度试片的溶蚀特征

对不同埋藏深度的每层试片进行统计分析,发现3种不同岩性的试片均存在地上的溶蚀量大于埋藏型的溶蚀量,白云岩大致为1∶1,奥陶系灰岩地上溶蚀量为地下溶蚀量的2~3倍,奥陶系泥灰岩则达到了3~5倍,其中地下0.2 m处与地上溶蚀量差异最大。这一结果也与南方的试验结果相反。这是因为研究区属于内陆半干旱-干旱气候 ,因此水的化学溶蚀作用相对较弱 ,在地表裸露岩溶区以物理风化为主 ,因而造成空中试样的重量损失最大,与试验结果一致。因此,在研究区以及北方大部分岩溶分布区,常发育成以溶蚀裂隙为主、缺少岩溶负地形、溶蚀洞穴少见、地表往往常态山为主要特征,形成与南方岩溶不同、独特的“北方型岩溶地貌”[17-18]。

而白云岩在地表+0.2 m、土壤表层、地下-0.2 m以及地下-0.5 m处的溶蚀量大致相当,这与试片的岩性密切相关,也印证了在北方岩溶区,奥陶系峰峰组、马家沟组的重要含水层往往以灰岩成分为主,而奥陶统白云岩主要以相对隔水层的形式出现。

通过分析不同埋藏深度试片的溶蚀量曲线(图4),发现在-0.2 m处为不同岩性试片的溶蚀量最低值。如奥陶系泥灰岩-0.2 m处的溶蚀量比-0.5 m处的溶蚀量小了1.94 mg/a,比表层及地上的溶蚀量分别小了3.46和14.71 mg/a;奥陶系灰岩-0.2 m处的溶蚀量比-0.5 m处的溶蚀量小了0.18 mg/a,比表层及地上的溶蚀量分别小了0.92和2.87 mg/a。这可能表征着在研究区特定的气候条件下,地下-0.2 m为气温、水分等因素的特殊的关键层或关键带。在-0.2 m以上,溶蚀作用主要以温度控制,在-0.2 m以下,溶蚀作用主要以水分控制为主。

4.4 讨论

在进行上述一系列试验的同时,在岩性上增设了石炭系生物碎屑灰岩,在溶蚀介质上增设了研究区内最为典型的外源水-酸性矿坑水。三姑泉域内有大小煤矿101座,矿坑排水量达4 695.32×104m3/a。在煤系地层的作用下,矿坑水多为酸性水,具有低pH值、高硬度、高矿化度、高SO42-等典型特征。为探究在该特征下的碳酸盐岩溶蚀特征,增设此试验。

经称重分析,石炭系生物碎屑灰岩试片的年平均溶蚀量达到了23.32 mg/a。其中,表层的溶蚀量为26.12 mg/a,-0.2 m处为22.52 mg/a,-0.5 m处为20.14 mg/a,地上溶蚀量为28.10 mg/a。无论是地上还是埋藏的试片溶蚀量均大于其他3种岩性的溶蚀量,这与生物碎屑灰岩的海湖相沉积环境有关。就溶蚀规律来说,与其他岩性试片相似。

在矿坑酸性水中,不同岩性的试片溶蚀量显著增加,总体规律为奥陶系泥灰岩>奥陶系灰岩>寒武系白云岩>石炭系灰岩,溶蚀量分别为531.2、402.3、399和101.7 mg/a。这与酸性矿坑水的水化学特征有关,经对水样进行测试,pH值仅为2.4。流动的低pH酸性水对碳酸盐岩的不断侵蚀,是造成溶蚀量显著增大的主要原因。奥陶系泥灰岩的溶蚀量最大是因为在溶蚀的过程中,泥灰岩中的泥质团块或泥晶不断脱落所致;相比之下,石炭系生物碎屑灰岩的溶蚀量相对较小的原因是在试验的过程中发现,一段时间之后,试片表面吸附有一层矿物质,阻碍了碳酸盐岩的进一步溶蚀;另一个原因是石炭系生物碎屑灰岩的酸不溶物含量最高(见表1)。

研究区内分布的石炭系生物碎屑灰岩和酸性矿坑外源水对碳源碳汇的估算精度会起到一定的影响。如碳酸盐岩的水蚀过程会消耗一部分CO2,属碳汇效应;而酸蚀过程又会释放出一定量的CO2,增加了一部分碳源,属碳源效应。水蚀和酸蚀过程的反应式分别如式(1)和(2):

(1)

(2)

因此,查清区内碳酸盐岩的溶蚀模式,对于提高区内碳酸盐岩的碳源和碳汇计算精度具有重要的指导意义[19-20]。

5 结 论

本次研究对三姑泉域内分布的4种碳酸盐岩地层进行取样,并加工成标准试片,在不同的地貌单元以及不同的埋藏深度进行了对比试验。通过研究,得到以下结论:

(1)对于不同的地貌单元,随着海拔的升高,溶蚀量总体呈现出逐渐减小的特征;对于不同的岩性试片,奥陶系泥灰岩(O2f峰峰组)溶蚀量最大,奥陶系灰岩(O2m马家沟组)次之,寒武系白云岩(∈3s)最小;对于不同埋藏深度的试片溶蚀量,从地上、表层到埋藏深度为0.2 m处,溶蚀量逐渐减小;埋藏深度0.2至0.5 m溶蚀量增加。

(2)对于区内分布的石炭系生物碎屑灰岩以及酸性矿坑水做了针对性的研究。研究表明,无论是地表还是地下,生物碎屑灰岩的溶蚀量总体水平均大于其他3种岩性;在酸性矿坑水的作用下,4种碳酸盐岩试片的溶蚀量显著变大。

(3)碳酸盐岩试片的溶蚀与众多因素有关,如温度、水分含量、水的碳酸盐饱和度、水分pH值等,建议以后开展进一步的研究,找出碳酸盐岩溶蚀的主要驱动因子。

(4)查清区内的碳酸盐岩溶蚀模式,对于提高区内碳酸盐岩的碳汇计算精度具有重要意义。