四川盆地川中古隆起及周缘下寒武统筇竹寺组页岩有机质石墨化区预测

2018-11-20王玉满王书彦董大忠李新景管全中

蒋 珊 王玉满 王书彦 彭 平 董大忠,4 吴 伟 李新景 管全中

1.中国石油勘探开发研究院 2. 中国石油西南油气田公司勘探事业部3.中国石油西南油气田页岩气研究院 4.国家能源页岩气研发(实验)中心

0 引言

下寒武统筇竹寺组是中国页岩气有利勘探领域之一。近年来,众多学者围绕下寒武统筇竹寺组页岩开展了烃源岩评价、储层物性表征、资源潜力分析等研究工作[1-10]。其中主要认识为:四川盆地筇竹寺组富有机质页岩分布范围广,厚度大,具有良好的生烃潜力和页岩气资源潜力,页岩气远景区主要分布在川中古隆起等构造高部位[1,4-7]。目前,四川盆地筇竹寺组已钻井40余口,仅在川中古隆起和黔北等局部地区钻获页岩气,威远构造筇竹寺组页岩段钻井过程中广泛存在气测异常、气侵、井涌和井喷等不同级别的气显示[1-5]。但四川盆地外围的钻探效果并不理想,所钻井大部分为干井,仅有少数井为微气井。

前人对筇竹寺组页岩勘探效果差的研究[6-7]发现,发现筇竹寺组页岩有机碳含量(TOC)、有效厚度及脆性矿物含量等均已达到形成页岩气地质“甜点”的标准,但其孔隙度和含气性却明显差于上奥陶统五峰组—下志留统龙马溪组,且出现了页岩孔隙度与TOC呈反比、大部分地区产层段电阻率异常低且不含气或微含气的现象,许多学者[8-10]将筇竹寺组页岩孔隙度低归因于埋深大导致的压实作用强,含气性差归因于排烃作用强导致的页岩内残余气量少及构造作用强烈导致的页岩内气体大量散失,压实作用、排烃作用和构造作用虽然与筇竹寺组页岩孔隙度低、含气性差有一定的相关性,但是不能解释页岩孔隙度与TOC成反比及大部分地区产层出现的电阻率异常低值等现象。根据中国南方海相页岩气最新研究成果[3,9],筇竹寺组页岩中出现的电阻率异常低、孔隙度低和含气性差等主要与有机质石墨化有关,筇竹寺组有机质石墨化的典型特征是富有机质页岩段出现电阻率异常低值(测井电阻率一般低于2 Ω·m)、气测无显示。

有机质石墨化是高—过成熟页岩气勘探面临的主要地质风险之一。目前,关于四川盆地筇竹寺组页岩有机质石墨化的程度、深度下限及导致有机质发生石墨化的主要地质原因尚不清楚。因此,笔者以四川盆地中南部筇竹寺组为主要研究对象,以钻井资料为基础,利用激光拉曼和电阻率测井等技术手段,对筇竹寺组有机质石墨化程度和基本特征进行研究,在此基础上预测黑色页岩有机质石墨化的深度下限和分布范围,以期为页岩气战略选区提供依据。

1 有机质石墨化研究现状

1.1 理论认识

石墨化广义上是指固体碳经过高温处理后碳的乱层结构部分或全部转变为石墨结构的结晶化过程[11]。有机质石墨化是变质作用的延续,在烃源岩热演化进程中,干酪根不断裂解,含氧官能团和脂族结构不断脱落,芳香结构不断发生缩合,逐渐转变成低氢量的碳质残余物,分子排列的有序化增强,最终转化为石墨[3,12-14]。热演化程度高的页岩中会出现有机质石墨化现象,分散烃裂解消失,固体有机质基本停止生气,导致页岩生烃能力衰竭,使页岩孔隙度降低,微孔体积减小,吸附能力降低,从而对页岩生烃潜力、储层物性和含气性造成影响[3,8-9]。

1.2 研究方法

目前用于研究有机质石墨化的方法主要有电阻率测井、高分辨率透射电子显微镜(HRTEM)、电子能量损失谱(EELS)、红外光谱仪(FTIR)和激光拉曼光谱(LRS)等[15-25]。各种方法的优缺点见表1。综合考虑各方法的优缺点、实验条件及资料现状,笔者拟采用电阻率测井和激光拉曼光谱等方法相结合分析研究区的有机质石墨化现象。

2 筇竹寺组有机质石墨化特征

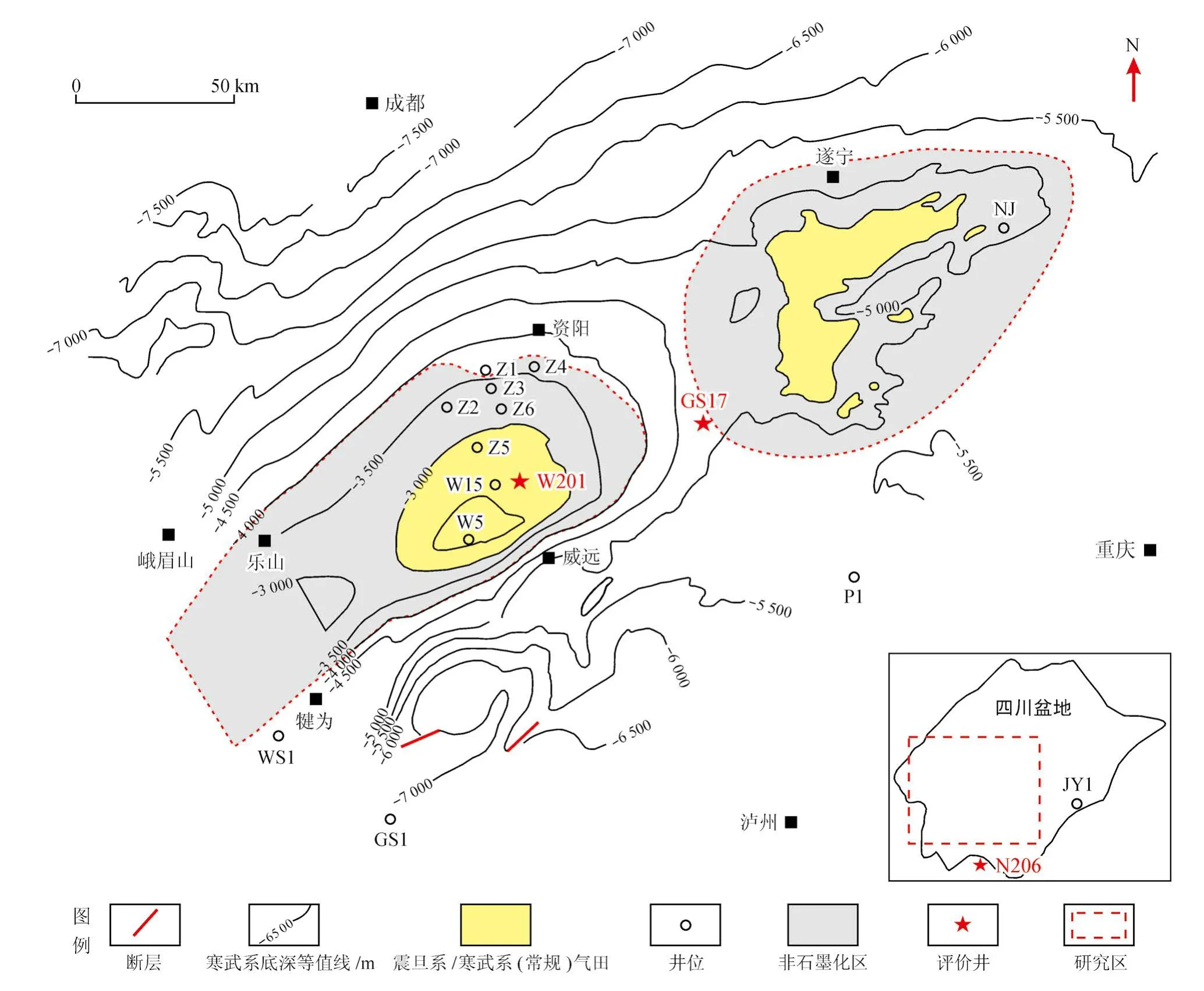

针对四川盆地筇竹寺组有机质石墨化评价关键问题和研究现状,笔者以川中古隆起及周缘为重点区块,依据W201、N206和GS17等3口评价井(图1)的资料,利用激光拉曼光谱法和电阻率测井对筇竹寺组有机质石墨化特征进行表征。

2.1 激光拉曼光谱特征

激光拉曼光谱是一种非弹性散射光谱,能够反映含碳物质向石墨转变过程中结构的变化,固体有机质拉曼光谱一般出现D峰(无序峰,拉曼位移为1 250~1 450 cm-1)和G峰(石墨峰,拉曼位移为1 500~1 650 cm-1),两个峰的峰间距、峰高比等参数随着热成熟度增高发生有序变化[21-25]。另外,进入石墨化阶段的高—过成熟烃源岩在拉曼光谱2 700 cm-1附近普遍出现二阶拉曼峰——G'峰,该峰幅度与三维石墨的发育程度有关,可以作为石墨出现和石墨化程度的判别标志[22]。刘德汉等[23]学者提出了利用峰间距、峰高比等参数计算页岩有机质成熟度(Ro)的相应方法,并广泛用于高—过成熟烃源岩评

价(如Ro检测、固体有机质石墨化程度测定等)。3口评价井Ro数据主要依据激光拉曼法测得,如图2、表2所示。

表1 有机质石墨化主要研究方法统计表

图1 川中古隆起及周缘筇竹寺组构造及非石墨化区预测图

W201井位于川中古隆起威远背斜高部位(图1),筇竹寺组页岩段介于井深2 640~2 820 m。激光拉曼检测结果(表2)显示,W201井筇竹寺组页岩热演化程度较低,Ro介于2.19%~3.04%,平均值为2.62%;D峰和G峰的峰间距小,介于249.50~265.31,峰高比介于0.71~0.82,在2 700 cm-1附近未出现二阶拉曼峰(G'峰)(图2-a)。表明W201井筇竹寺组页岩中的有机质尚处于完全无序状态,没有发生石墨化。

GS17井位于川中古隆起中间、威远构造与磨溪构造之间的早寒武世拉张槽内(图1),筇竹寺组页岩段介于井深4 825~5 320 m,其中井深5 200~5 320 m页岩段岩样Ro介于3.49%~3.60%,平均值为3.55%(表2),D峰和G峰的峰间距大,介于273.70~275.79,峰高比介于0.68~0.70,能观察到明显的二阶拉曼峰,在2 691.79 cm-1位置出现了低幅度的G'峰(图2-b),说明GS17井筇竹寺组下部已经出现有机质石墨化,并处于石墨化作用早期阶段。

N206井位于四川盆地南缘、早寒武世内裂陷区南端(图1),筇竹寺组页岩段介于井深1 680~1 890 m。激光拉曼检测结果(表2)显示,该井筇竹寺组页岩Ro介于3.74%~4.09%,平均值为3.92%,D峰和G峰的峰间距较小,介于163.22~261.21,峰高比大,介于0.84~1.15,能观察到明显的二阶拉曼峰,在2 711.83 cm-1位置出现了高幅度的G'峰(图2-c),明显高于GS17井,表明形成了较多石墨,出现了严重的有机质石墨化现象,石墨化程度远高于GS17井。

上述3口井的页岩有机质拉曼光谱特征可知,3个地区的热演化程度N206井区最高,GS17井区次之,W201井区最低。相应地,有机质石墨化程度为N206井区最高,GS17井区次之,W201井区未石墨化。

2.2 电性特征

电阻率测井响应分析是表征高—过成熟页岩有机质石墨化特征的重要方法[3,9,15]。这为笔者开展川中古隆起及周缘筇竹寺组页岩有机质石墨化程度和深度下限研究提供了重要手段。笔者依据W201、N206和GS17等3口井的测井资料和Ro数据,绘制了筇竹寺组页岩电阻率测井响应与GR、TOC等关键参数关系图(图3~5),对比分析不同探区筇竹寺组有机质石墨化程度。

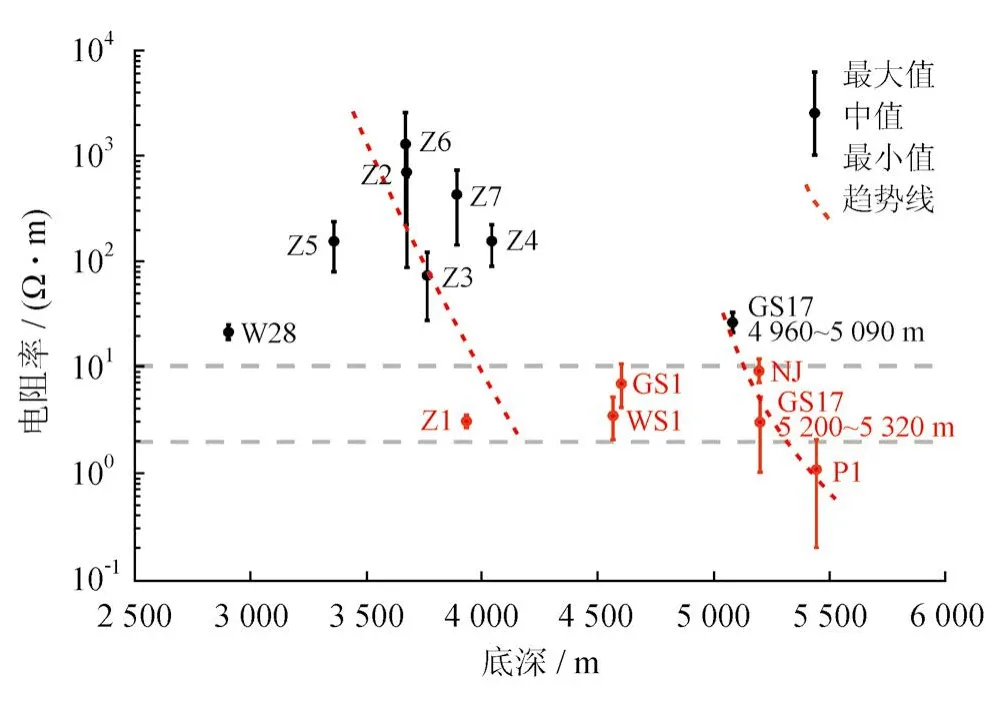

石墨为导电性极强的矿物,常温下电阻率(Rt)为8×10-6~13×10-6Ω·m。富有机质页岩段中有机质多呈层状分布,若有机质发生了石墨化作用,会使页岩具有良好的导电性,电阻率将大大降低。前人研究确定了富有机质页岩石墨化阶段划分标准为:Rt<2 Ω ·m,有机质严重石墨化,处于生气衰竭阶段;Rt介于2~10 Ω·m,有机质弱石墨化,处于有效生气窗下限阶段;Rt>10 Ω·m,有机质未石墨化,处于有效生气窗内[3]。

图2 页岩样品拉曼光谱特征图

表2 筇竹寺组页岩样品激光拉曼光谱特征参数表

图3 筇竹寺组石墨化作用综合解释图

图4 四川盆地龙马溪组、筇竹寺组页岩Rt与GR、TOC关系图

W201井筇竹寺组厚约190 m,下部主要岩性为黑色页岩、粉砂质页岩和粉砂岩,向上变为黑色页岩和粉砂质页岩互层(图3-a)。电性特征自然伽马和电阻率曲线总体上呈现扁平状特征,GR介于80~400 API,Rt介于515~20 000 Ω·m,TOC介于0.1%~3.9%。其中,富有机质页岩(TOC>2%)[2]段为井段2 660~2 696 m、2 775~2 824 m,TOC介于0.8%~3.9%,GR介于160~400 API,Rt介于395~1 500 Ω·m,其中井段2 775~2 824 m电阻率曲线呈锯齿状;贫有机质页岩(TOC<2%)[2]段为井段2 630~2 660 m、2 696~2 775 m,TOC<1.5%,GR介于80~220 API,Rt介于515~20 000 Ω·m。该井富有机质页岩段和贫有机质页岩段的Rt>10 Ω·m,GR、TOC与Rt之间无相关性(图4-a、4-b),表明该井区筇竹寺组尚未发生有机质石墨化。

图5 四川盆地筇竹寺组页岩Rt与GR、TOC关系图

N206井筇竹寺组厚度约210 m,底部主要岩性为黑色页岩和碳质页岩,向上逐渐演变为灰黑色页岩和粉砂质页岩(图3-b)。电性特征自然伽马曲线呈现上低下高的钟形,介于80~400 API;电阻率曲线呈现上高下低的漏斗形,介于0.1~1000 Ω·m。其中,贫有机质页岩段为井段1 685~1 840 m,TOC<1.0%,GR介于80~160 API,曲线呈扁平状,Rt>100 Ω·m,呈平缓的中高阻特征;富有机质页岩段为井段1 840~1 887 m,TOC>2.0%,最大值超过6.0%,GR介于180~400 API,Rt则迅速降低,由100 Ω·m降至1 Ω·m,该井段绝大部分Rt<10 Ω·m。明显不同于W201井,该井贫有机质页岩段电阻率曲线显中高阻特征,富有机质页岩段电阻率曲线出现超低阻特征且Rt与GR、TOC有良好的负相关性(图5-a、5-b),两者Rt相差3~4个数量级。该井富有机质页岩段具有良好导电性,导电能力主要与有机质丰度有关,表明该井区有机质发生了严重石墨化。

GS17井筇竹寺组厚度500 m,底部岩性主要为碳质页岩和砂质页岩互层,向上变为粉砂质页岩、碳质页岩和黑色页岩。电性特征电阻率测井曲线呈现上部(5 200 m以浅)Rt>10 Ω·m、下部(5 200 m以深)Rt<10 Ω·m两段式特征,GR介于50~300 API,Rt介于1~75 410 Ω·m;TOC介于0.4%~5.0%(图3-c)。其中,贫有机质页岩段为井段4 825~4 960 m、5 090~5 200 m,TOC<1.0%,GR介于50~140 API,Rt介于20~75 410 Ω·m。富有机质页岩段为井段4 960~5 090 m、5 200~5 320 m,上部井段4 960~5 090 m的TOC介于1.0%~4.0%,GR介于90~270 API,Rt介于20~30 Ω·m,气测异常;下部井段5 200~5 320 m的TOC介于3.0%~5.0%,GR介于 90~ 300 API,Rt介于 1~ 10 Ω·m,气测无显示。从电性和气测资料看,该井贫有机质页岩段和富有机质页岩上部井段(井深4 960~5 090 m)显示出中高阻特征,Rt与GR、TOC关系没有明显相关性,与JY1井龙马溪组相似[26-27](图4-a、4-b),说明该井5 200 m以浅黑色页岩中有机质尚未发生有机质石墨化。富有机质页岩下部井段(井深5 200~5 320 m),Rt与GR、TOC之间呈现明显负相关性(图5-a、5-b),表明该井5 200 m以深有机质结构已发生明显变化并具有导电性,出现了有机质石墨化特征,但石墨化程度较N206井区弱。

从上述3口井电性特征看,有机质石墨化程度N206井区最高,GS17井区次之,W201井区未石墨化,与激光拉曼分析结果一致。GS17井是揭示川中古隆起下古生界页岩有机质石墨化的一口关键井,埋深5 200 m是磨溪—高石梯地区页岩有机质发生石墨化的深度门限,GS17井正好跨越该深度门限。

3 有机质石墨化分布范围预测

综上可知,川中古隆起及周缘筇竹寺组页岩出现了有机质石墨化特征,但是由于各个区块经历的古地史、现今埋深和热演化等不同,导致不同区块筇竹寺组有机质石墨化深度下限差异较大。为有效预测筇竹寺组页岩有机质石墨化区的分布范围,笔者统计了威远—资阳、磨溪—高石梯及周边地区13口井富有机质页岩的电阻率及其埋深(表3),建立了相应的深度与电阻率关系图(图6),确定川中古隆起及周缘页岩有机质石墨化深度界限,并以此为据预测了筇竹寺组页岩有机质石墨化区的分布(图1)。

表3 川中古隆起及周缘井下筇竹寺组富有机质页岩段电性参数表

图6 川中古隆起及周缘筇竹寺组富有机质页岩段深度与电阻率关系图

威远—资阳及周边地区筇竹寺组页岩现今埋深介于2 600~5 000 m,其中,埋深超过3 900 m页岩开始出现低阻,4 500 m以深普遍为低阻特征。如Z1井区,高自然伽马段页岩深度介于3 916~3 931 m,GR介于173~188 API,Rt出现异常低值(2~4 Ω·m);GS1井和WS1井区高自然伽马段深度介于4 500~4 600 m,GR介于165~200 API,Rt中值分别为7 Ω·m、4 Ω·m(表3、图6)。根据海相页岩有机质石墨化标准(富有机质页岩Rt<10 Ω·m、贫富有机质页岩段Rt相差2个数量级[3]),威远—资阳地区有机质石墨化深度门限变化大,介于4 000~4 600 m。

磨溪—高石梯地区筇竹寺组页岩埋深5 200 m以下出现超低电阻异常特征(表3、图6)。除GS17井外,NJ井区高自然伽马段深度接近5 200 m,GR介于3 958~4 896 API,Rt出现低值(7~12 Ω·m),P1井高伽马段深度超过5 400 m,出现了超低电阻,Rt介于0~2 Ω·m,说明磨溪—高石梯地区有机质石墨化深度下限较深且稳定,位于5 200 m深度附近。

为预测有机质石墨化区分布,以威远—资阳地区4 000 m、磨溪—龙女寺地区5 200 m作为筇竹寺组页岩有机质石墨化深度下限,结合川中古隆起及其周边地区的构造演化和测井资料,编制了四川盆地筇竹寺组页岩有机质石墨化区和非石墨化区分布图(图1)。在四川盆地筇竹寺组页岩分布区,主体为有机质石墨化区,威远—资阳、磨溪—高石梯地区为非石墨化区,其中威远—资阳地区非石墨化区主要分布于构造高部位,面积约7 300 km2,磨溪—高石梯地区非石墨化区同样分布于现今构造主体区,面积约为7 400 km2。与盆地内五峰组—龙马溪组页岩对比,这两个非石墨化区可能是筇竹寺组页岩气勘探远景区或有利区带。

4 结论

1)川中古隆起构造高部位W201井激光拉曼光谱未出现二阶拉曼峰(G'峰),页岩电阻率显正常扁平状特征,尚未发生有机质石墨化作用。

2)早寒武世内裂陷区GS17井电阻率测井曲线5 200 m以深为低阻特征,激光拉曼光谱出现低幅度G'峰,Ro超过3.5%,显示5 200 m以深出现有机质石墨化特征,但石墨化程度较长宁地区弱。

3)威远—资阳地区有机质石墨化深度门限变化大,介于4 000~4 600 m;磨溪—高石梯地区有机质石墨化的深度下限深且稳定,位于5 200 m附近。

4)四川盆地筇竹寺组页岩分布区主体为有机质石墨化区,仅在威远—资阳、磨溪—高石梯等地区的主体构造部位出现两块非石墨区,即筇竹寺组页岩气勘探远景区,总面积约为14 700 km2。