大鼠骨骼肌挫伤后bFGF和MMP-1阳性细胞率比值与损伤时间的关系研究

2018-11-16柳丹凤曾达李林峰田甜林伟李雪榕刘敏

柳丹凤,曾达,李林峰,田甜,林伟,李雪榕,刘敏

(1.四川大学华西基础医学与法医学院,四川 成都 610041;2.广东南天司法鉴定所,广东 深圳 518045)

骨骼肌挫伤在法医工作中较常见,但对其损伤时间的推断依然是法医学研究及实践中的重点和难点之一。近些年的研究发现在骨骼肌挫伤后许多生化指标的表达变化具有时序性,比如碱性成纤维细胞生长因子(basic fibroblast growth factor,bFGF)和金属蛋白酶-1(metal matrix proteinase-1,MMP-1),在创伤愈合过程中表达明显增加并参与组织修复[1-7]。既往研究大多只观察单一生化指标的表达情况,同一表达水平往往可对应多个时间点,因此仅根据单一生化指标难以准确推测损伤时间。董贺文等[8]认为采用先后不同时间表达的两个生化指标的表达比值并结合其各自变化规律,可为脑震荡伤提供损伤时间区间。骨骼肌挫伤时间的推断是否可采用类似的方法值得研究。本实验在建立大鼠骨骼肌挫伤模型基础上,对损伤骨骼肌组织的bFGF和MMP-1进行免疫组织化学染色,检测二者在伤后不同时间点阳性细胞的表达情况,观察bFGF和MMP-1阳性细胞率比值的时序性变化,以期为骨骼肌损伤时间的推断提供新的方法。

1 材料与方法

1.1 实验动物及分组

本实验符合实验动物伦理委员会的相关规定。选择健康成年SD大鼠65只,雌雄不限,体质量180~200 g,由四川大学实验动物中心提供。将大鼠随机分成实验组(60只)和对照组(5只)。根据处死时间不同,将实验组随机分为0.5 h、1 h、3 h、6 h、12 h、1 d、2 d、3 d、4 d、7 d、10 d和14 d共12组,每组5只。

1.2 实验方法

1.2.1 模型制备及样本处理 实验时用0.3%戊巴比妥钠按1 mL/100 g剂量腹腔注射麻醉,麻醉生效后,将大鼠俯卧位固定于鼠板,左后肢剪毛备皮后稍外旋,使小腿后肌群置于胫腓骨内侧。参照Marmarou的自由落体打击装置,将500 g砝码于70 cm高度自由下落致左侧骨骼肌挫伤。实验组大鼠分别于伤后0.5 h、1 h、3 h、6 h、12 h、1 d、2 d、3 d、4 d、7 d、10 d和14 d脱颈椎处死。采取大鼠左后肢挫伤中心处肌肉,于4%多聚甲醛溶液中固定48 h。取标本大小为1 cm×0.6 cm×0.4 cm,脱水、包埋,常规切片后保存于4 ℃冰箱。对照组大鼠不造成损伤,常规饲养24 h后脱颈椎处死,取材部位同为左后肢骨骼肌。

1.2.2 HE染色 取样本石蜡切片并行常规HE染色,于光学显微镜下观察所取骨骼肌的病理学改变。

1.2.3 免疫组织化学染色及结果判定 取样本石蜡切片,免疫组织化学染色依照试剂盒说明书操作,完成孵育、滴加SABC、显色、复染、脱水和封片等步骤。一抗为兔抗大鼠bFGF多克隆抗体(BeacomBio公司,货号:BIO171291)及兔抗大鼠MMP-1多克隆抗体(BeacomBio公司,货号:BIO48658),阴性对照以PBS缓冲液取代一抗。bFGF阳性反应判断标准为骨骼肌细胞胞浆内均匀分布棕黄色细小颗粒;MMP-1阳性反应判断标准为骨骼肌细胞胞浆和胞核内均匀分布棕黄色细小颗粒。每张切片先于低倍镜下(×100)观察阳性反应情况,后于高倍镜下(×400)随机选取5个视野照相并储存。应用Image pro plus 6.0图像分析软件对每个视野中阳性细胞数目和总细胞数目进行检测,计算阳性细胞率(阳性细胞率=阳性细胞数目/总细胞数目)。

1.3 统计学分析

2 结果

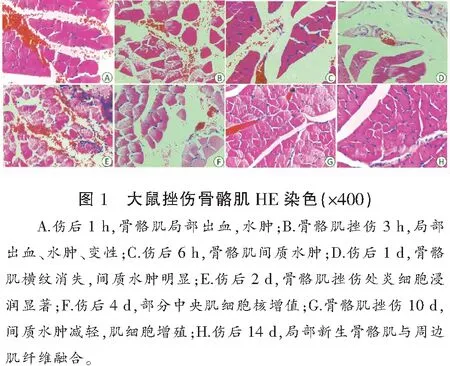

2.1 大鼠骨骼肌组织病理学改变

对照组大鼠骨骼肌镜下未见明显异常。实验组大鼠伤后0.5~1 h可见骨骼肌局部出血、水肿。伤后3 h挫伤处骨骼肌局部出血、水肿、变性。伤后6 h部分骨骼肌细胞胞浆均质化,横纹不清;骨骼肌间质水肿明显,伴大量出血及灶性炎细胞浸润。伤后12 h~1 d,挫伤处骨骼肌胞浆进一步均质化,骨骼肌横纹消失;间质水肿明显,见出血及部分炎细胞浸润。伤后2 d炎细胞浸润最为显著,其后呈下降趋势。伤后3 d挫伤处新生骨骼肌开始出现,细胞核增多;间质水肿减轻,出血减少。伤后4 d可见细胞中央肌细胞核增殖。伤后7~10 d新形成的肌细胞明显增多,炎细胞基本消失;间质已无出血及水肿。伤后14 d可见新生骨骼肌与周边肌纤维融合(图1)。

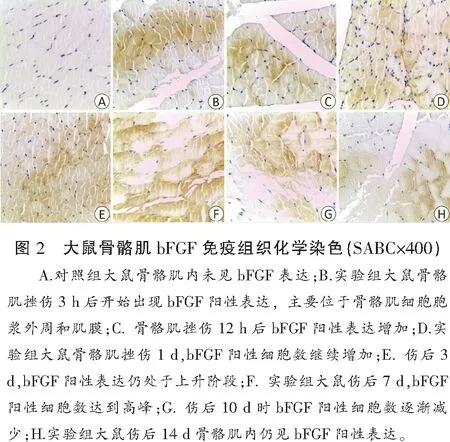

2.2 骨骼肌免疫组织化学染色结果

2.2.1 bFGF在骨骼肌内的表达 对照组大鼠骨骼肌内未见bFGF阳性表达。实验组大鼠骨骼肌挫伤3 h后开始出现bFGF阳性表达,表现为骨骼肌细胞胞浆外周和肌膜呈黄色或棕色改变,阳性细胞率高于对照组(P<0.05)。其后阳性细胞逐渐增多(胞核未见着色),于伤后7 d阳性细胞率达到峰值。随时间延长,阳性表达逐渐减弱,至伤后14 d骨骼肌内仍可见bFGF阳性表达,其阳性细胞率高于对照组(P<0.05)。见图2、表1。

2.2.2 MMP-1在骨骼肌内的表达 对照组大鼠骨骼肌内未见MMP-1阳性表达。实验组大鼠伤后0.5 h骨骼肌细胞、成纤维细胞和巨噬细胞开始出现MMP-1阳性表达,阳性反应主要位于骨骼肌细胞胞浆及胞核,阳性细胞率高于对照组(P<0.05)。其后MMP-1阳性细胞率逐渐升高,于伤后3 d达到高峰。随时间延长,阳性表达开始减少,于伤后14 d骨骼肌细胞内仍可见MMP-1阳性表达,阳性细胞率高于对照组(P<0.05)。见图3、表1。

表1 骨骼肌挫伤后不同时间bFGF、MMP-1阳性细胞率

*P<0.05,与对照组比较;#P<0.05,与相邻上一组比较。

2.3 bFGF与MMP-1阳性细胞率比值变化情况

bFGF与MMP-1阳性细胞率的比值呈现上升-峰值-下降的趋势。骨骼肌挫伤后0.5 h~3 h因此期bFGF未见表达,bFGF与MMP-1阳性细胞率的比值为0。3 h后挫伤区骨骼肌bFGF开始表达,同时MMP-1阳性细胞率继续升高,二者阳性细胞率比值开始逐渐稳定地升高但增幅缓慢,伤后3 d时比值为1.01。3 d后MMP-1的阳性表达减少而bFGF的阳性细胞率仍在增加,bFGF与MMP-1阳性细胞率比值开始快速地升高,至伤后7 d时达到峰值3.05。此后bFGF与MMP-1的阳性细胞率均减少,二者阳性细胞率比值开始快速下降,至伤后14 d时降至1.18。见图4。

2.4 相关性分析

根据表1结果,以骨骼肌挫伤后时间为横坐标,bFGF和MMP-1的阳性细胞率及两者比值分别作为纵坐标,对二者的相关性进行非线性拟合。bFGF与MMP-1的阳性细胞率比值相关系数为0.662,具有显著相关性(P=0.019);而bFGF阳性细胞率、MMP-1阳性细胞率和骨骼肌挫伤后时间无显著相关(bFGF:P=0.355;MMP-1:P=0.547)。

3 讨论

3.1 骨骼肌挫伤后bFGF的表达

bFGF是成纤维细胞生长因子家族中的一员,在健康骨骼肌纤维几乎不表达,只有在骨骼肌损伤或大量运动后bFGF才大量表达并发挥其生物学功能。研究表明[2]bFGF在损伤组织局部表达增加,一方面可通过趋化作用使巨噬细胞、单核细胞、成纤维细胞、中性粒细胞等聚集于损伤部位,另一方面可促进新生血管的形成和成肌细胞的增殖(形成肉芽组织),对损伤骨骼肌的愈合具有非常重要的作用。徐明明等[3]在骨骼肌急性钝挫伤模型大鼠伤后第3、6、9、12、21天计算bFGF的平均光密度值,结果提示bFGF在伤后第3天开始增高,6 d达到峰值,9 d后开始逐渐下降。其他关于bFGF随时间变化的研究也得到类似结论[4]。本实验中大鼠骨骼肌挫伤3 h后bFGF开始表达,7 d后其阳性细胞率达峰值,此后逐渐降低。与前述研究相比,本次研究发现骨骼肌挫伤后bFGF开始表达的时间提前,但bFGF随损伤时间表达的总体变化规律与前述研究基本一致。不过因bFGF的阳性细胞率对应多个时间点,且本实验中bFGF的阳性细胞率与骨骼肌挫伤后时间无显著相关,因此单纯依据bFGF阳性细胞率的表达情况难以准确推测骨骼肌挫伤时间。

3.2 骨骼肌挫伤后MMP-1的表达

MMP-1属于由Zn2+依赖性内肽酶组成的酶家族,正常人体内分泌水平很低,参与创伤愈合过程时表达明显增加。MMP-1可增加肌纤维的数目并通过促进成肌细胞的迁移和分化来增加成肌细胞的覆盖面积,从而促进损伤骨骼肌的功能恢复[5]。李刚莲[6]认为MMP-2和MMP-9在皮肤切创后的表达具有规律性且有良好的时间相关性,均在伤后3 d达到高峰,12 d后恢复正常。李红卫等[7]建立大鼠右后肢枪弹创模型,发现大鼠创缘皮肤MMP-1和MMP-3 mRNA表达量随时间延长呈明显的增加趋势,各时间点间有显著性差异,在伤后3 d达到峰值,而阴性对照组MMP-1和MMP-3 mRNA几乎没有表达,认为MMP-1和MMP-3在枪弹伤后的表达与损伤经过时间有良好的相关性。尽管在前述类型损伤后MMPs家族中多个蛋白的表达具备时间相关性,但MMP-1在骨骼肌挫伤后是否具备时序性变化规律目前尚未见文献报道。本研究显示在对照组大鼠骨骼肌细胞内MMP-1无表达;在实验组中,骨骼肌挫伤0.5 h后可检测到MMP-1,且3 d后MMP-1的表达量达峰值,此后逐渐减少,至14 d时仍存在阳性表达,总体呈上升-峰值-下降的变化规律,表明MMP-1的表达具有一定时序性变化规律。但与bFGF类似,MMP-1亦存在单值对应多时间点的局限性,MMP-1阳性细胞率和骨骼肌挫伤后时间亦无显著相关,因此也难以单独将其用于推测骨骼肌挫伤时间。

3.3 bFGF与MMP-1表达比值与骨骼肌挫伤时间的推断

本研究发现骨骼肌挫伤后bFGF与MMP-1阳性细胞率的变化随损伤时间的延长均呈现先升高-达峰值-后降低的变化趋势。虽然二者的阳性细胞率均随损伤时间的变化具一定规律性,但某个阳性细胞率值往往可对应多个时间点。因此仅根据上述变化规律较难准确推测骨骼肌挫伤的时间范围。但本研究发现,当bFGF与MMP-1阳性细胞率的比值为0时,bFGF未见阳性表达而MMP-1的阳性细胞率高于正常水平,此时可推测骨骼肌挫伤的时间在3 h内;当二者的比值大于0且小于1.01,可推测骨骼肌挫伤时间为3 h~3 d;当二者比值大于1.01即骨骼肌挫伤3 d后,bFGF与MMP-1的阳性细胞率均高于正常水平,此时难以给出骨骼肌挫伤的时间区间。且本实验发现bFGF与MMP-1的阳性细胞率比值与骨骼肌挫伤时间具有显著相关性,因此前述规律用于推测骨骼肌挫伤时间具有一定法医学价值。

综上所述,研究比较先后不同时间表达的两种生化指标阳性细胞率的比值,同时结合二者各自阳性细胞率的变化情况,可在一定程度上用于推断骨骼肌挫伤的时间范围。