弥底班钦在藏弘法事迹考述

2018-11-12江永巴松

江永巴松

(西南民族大学民族研究院 四川成都 610041)

在许多史籍中,关于弥底班钦的相关记载甚为零散或是太过于简略,我们几乎看不到任何连贯的、详细的弥底班钦在西藏的弘法事迹。故笔者拟在前人的研究基础上,结合相关藏、汉文史料,并借助圣迹志和民间传说对其弘法事迹做进一步厘清,以期有益于学界相关研究。

一、弥底班钦进藏缘起

公元9世纪中叶,吐蕃佛教因赞普朗达玛发动了声势浩大的“灭佛运动”而中断了其传承达百余年,史家往往将这段时期称为“黑暗期”。后人以该事件为界限,将藏传佛教发展史分为了“前弘期”与“后弘期”。之后,以卫藏十贤人从多康进入卫藏弘法为标志的“下路弘法”和以阿底峡进藏为标志的“上路弘法”的出现掀起了藏传佛教复兴的浪潮。

西藏佛教经过了“灭佛运动”后正处于百废待兴之时,当时统治西藏阿里地区的益西沃(决心迎请印度高僧大德来藏对西藏的佛教进行一次拨乱反正。正是在这样的历史背景下,弥底班钦来到了西藏。据《布顿佛教史》记载:“在拉喇嘛耶西沃时代,由尼泊尔译师白玛汝措迎请来班智达弥底和察拉仁哇两位尊者,不幸译师白玛汝措身染恶疾而死于尼泊尔。两位尊者因不通藏语,以致流浪到了前后藏各地。”[1]《红史》记载:“(拉喇嘛益西沃)弟弟松额的儿子拉德迎请班智达弥底等人,修建四座寺院。”[2]《汉藏史集》记载:“在这一时期,意希沃的弟弟松艾的儿子拉德请来班智达弥底和查拉仁莫二人,准备翻译经典,而译师尼泊尔人波洛克死去,无法翻译。虽有一些以前懂得的修持方法,但没有译师也无法传授,于是两位班智达就到吐蕃各地云游。”[3]这些史籍中尽管有关弥底班钦的记载不多,但是一致认为弥底班钦是被迎请到西藏的。实际上,这并非弥底班钦进藏的唯一缘由,觉囊达热那他()在《后藏志》中指出:“弥底摧毁外道的教法,外道遂使用‘恶咒驱逐轮’法术伤害他,致使这位班智达不得不漂泊流浪。其时,他建造了寺庙,继而在香浦拉布创建山谷大鼓寺等伽蓝。母亲在香觉木隆地方投生为母狗。那只母狗凶猛、粗恶、性情残暴,形象丑陋。因为母亲异常宠狗,故投生为狗。母狗死后,罪孽深重,投生于年地一富人家昼夜燃烧的火塘中,生为悬釜灶足缝隙中的虫豸。为了引导那虫豸,弥底在年堆地区当了牧人。”[4]

相较而言,《后藏志》中有关弥底班钦的记载更为详细具体,并且把弥底班钦进藏缘由归结为“被外道驱逐”或“逃亡至西藏”。这一观点同样出现在由弥底班钦主持修建的藏娘佛塔志——《藏娘佛塔志与转经量明细·梵天 妙乐》(以下简称《佛塔志》)中:“弥底进藏是因与外道斗法胜出,由于当时外道势力庞大,斗法败北后的外道威胁到了佛教的继续生存,于是弥底大师为此主动离开,远走雪域。”[5]《西藏佛教史略》中指出:“附带要说明的是,阿底峡到古格来,并不是因为接受了黄金,也不单纯是为讲经传教,而是因为当时在印度佛教受伊斯兰教排斥的缘故。在这一历史时期为佛教寻找出路而来西藏的印度僧人,不止阿底峡一人。”[6]当时佛教在外部势力入侵下逐步走向衰落。在这样的社会历史背景下,大多印度班智达远走雪域的动因是为佛教寻求立足之地,同时也是为自己寻找安身立命之所。这与弥底班钦“被外道驱逐”或“逃亡至西藏”的说法,有异曲同工之处。

由于记载弥底班钦进藏这段历史的史料既匮乏又零散,这两种说法孰是孰非确实不易定论。如果从弥底班钦进藏的整个叙事模式来看,弥底班钦“被迎请到西藏”的说法具有宏大叙事的特征,弥底班钦进藏之时恰是藏传佛教后弘期初兴之时,“重燃佛教复兴之火”正是当时西藏社会主流话语所倡导的,故将“天竺、泥婆罗、迦湿弥罗等地的高僧不断被迎进藏地,人数之多不逊于往日吐蕃盛世。”[7]其目的在于匡正西藏佛教的时弊,从而使西藏的佛教再度兴盛起来。据郑堆先生研究,“在藏传佛教后弘期佛教得以发展的进程中,前后藏的一些吐蕃王孙派人从甘青藏区或往印度寻求佛法,西藏有大量僧人前往印度、尼泊尔学法,成为著名的译师,在印度巴拉王朝盛行的密教无上瑜伽部的经典和法门被大量传译,印度许多显密兼通的高僧也到西藏弘法译经,双方有名可考的译师达三百余人。”[8]如此声势浩大的一场西藏复兴运动,史学家将其作为重大事件,浓墨重彩地加以描述,重在揭示历史进程演进的共性和所谓客观规律,而非关注具体的历史人物或个体的命运。笔者疑为,在宏大叙事遮蔽之下,加之弥底班钦进藏之行的特殊遭遇使其消失于主流视野,后来又长期驻足于康区,使掌握话语权的史学家失去了建构这段历史的有力线索,从而将弥底班钦也归入了被迎请至西藏的高僧之列,渐渐成为了大众史观的共识。时至今日,关于弥底班钦缘何进藏的两种说法中“被迎请到西藏”的说法似乎被广为认可,另一说法则关注颇少。

然而被史学家之笔所略过的历史里,另一条线索始终存在,这正是“被外道驱逐”或“流亡至西藏”的说法。正如前文所引,《后藏志》和《佛塔志》中对弥底班钦缘何进藏的说法几乎无异,尤其在《佛塔志》中以建造藏娘佛塔为主线,为弥底班钦在藏弘法事迹增添神话色彩,并不断地加以渲染,为弥底班钦塑造神格化形象,使其充满故事性和趣味性,这是非常典型的民间叙事方式。引起笔者注意的是,后藏地区和藏娘佛塔所在的通天河流域恰巧是弥底班钦进藏后两个重要的弘法之地,所以弥底班钦“被外道驱逐”或“流亡至西藏”的说法极有源自民间的可能性。笔者疑为,历史的主流始终是历史学家的关注所在,然而弥底班钦消失于主流视野,先是因译师病故而语言不通,后又沦为牧羊奴,随之在民间进行一些弘法活动,而记录这一切的民间社会则相对处于话语弱势与忽略之中。既然两种对立说法一直存在,如果我们一味地只注意其中一部分,而忽略另一部分,总是偏颇而不能综观全貌。

二、弥底班钦在西藏的主要弘法事迹

(一)建塔立庙,讲学布道

弥底班钦一生中主要在后藏地区和康区的通天河流域一带弘法,直至去世。据《红史》记载:“(拉喇嘛益西沃的)弟弟松额的儿子拉德迎请班智达弥底等人,修建四座寺院。”[9];《后藏志》记载:“弥底在达那当了牧人。其时,他建造了寺庙”。[10]还有《玉树县志》中提到塘龙寺的创建者也是弥底班钦[11]。除此之外,弥底班钦在后藏地区也进行了一系列弘法活动,如《青史》记载:“其中有名嘉·君乃坚赞总携带许多黄金到诸尊长前,欲以黄金赎回当牧羊奴的班智达弥底。后来,弥底本人也获得受用福德,为众人说法讲经”;《布顿佛教史》记载:“弥底曾在达那地方给人牧羊,后由甲色扎哇·索南坚赞请到曼隆地方,教授佛法。”[12]

弥底班钦抵达康区后,主要在通天河流域弘法,其中主持修建藏娘佛塔是弥底班钦的重要弘法事迹。藏娘佛塔,位于距青海省玉树州府结古镇80千米的通天河南岸的藏娘村。藏娘佛塔高40余米,周长200米左右,结合了印式和藏式的建筑风格。弥底班钦主持建造藏娘佛塔的相关事迹在通天河流域的历史传说及后世撰写的藏娘佛塔塔志中亦有清晰的叙说脉络。《佛塔志》中记载:“当时,弥底班钦从龙界将世尊的灵塔迎请到藏娘地区,吩咐周围民众说:‘我要从龙界迎请一座珍贵的佛塔,届时就会出现地动山摇,响声震耳欲聋,那时你们不必感到恐慌,也不要睁眼。’说完,从玛遮湖中迎请出能发出万丈光芒的一尊佛塔。在龙族诸王与无数龙族臣民的簇拥下护送至此,天界诸神丰厚的供品布满天空,从空中降下花雨,架起虹桥,宝幢、华盖、绫罗布满天空。神、龙、夜叉等各路纷纷称赞。那时,心生妒忌的恶魔欲制造障碍,塔基只能供奉于龙界,但法力无边的弥底班钦召来人与乾达婆开始建造塔基以上的塔身。”[13]

可见该《塔志》中围绕弥底班钦通过各种幻化和法力从龙界迎请佛塔的传说,还原佛塔建造过程的同时,对其进行艺术加工,并不断地加以渲染,以神化弥底班钦,此等传说故事在当地民间广为流传。除此之外,弥底班钦在康区的弘法活动也见于其他一些历史资料。《拉布政教史》记载:“1027年,弥底班钦曾在今拉布寺处选址建造修行处,授记将来此处必有寺院出现,并伏藏多部经典。”[14]同样,坐落于通天河沿岸的嘎·渡口白塔的塔志中也提到:“印度大班智达弥底嘉那大师,为这里的众生开演了殊胜法要,为这里的圣地赐予加持。”[15]

因为弥底班钦在康区的弘法活动,“西康似乎也形成了一个讲授佛学的小小中心”[19]。杨嘉铭教授曾在《四川藏区藏传佛教的基本特点》一文中讲:“除此而外(上下两路弘法),及至公元10世纪后半期,在邓柯一带也形成一个佛教复兴活动的中心,其核心人物为弥底。”[20]据此,后弘期的肇端除了上下两路弘法之外,这一时期弥底班钦在康区通过一系列弘法活动,逐步在康区形成以他为核心的一股力量,推动了西藏佛教的复兴。因此,西藏佛教的复兴是阿里地区、多麦地区和康区三方位合力推进的。

(二)著书立说,译经收徒

弥底班钦进藏后翻译了大量佛经要典,进一步促进了佛法在藏地的传播。据《布顿佛教史》记载:“尊者复到康区,在敦隆圹建立了《俱舍论》的讲座。后来尊者精通了藏语,亲自翻译了《文殊明智法门》,及密乘教义《毗婆尸佛》等多部教典。”[21]可以发现,弥底班钦在康区讲学布道的同时也致力于佛经翻译。其中收录于《甘珠尔》的有弥底班钦所著并自译的《四天女所问经》四品,《吉祥四天女广释续王一切瑜伽母秘密续》一百余品。收录于《丹珠尔》的译籍有轨范师益西宁布()所著的《四天女所问续释》、圣天()所著的《智慧自在母成就法》等(详见表1)。

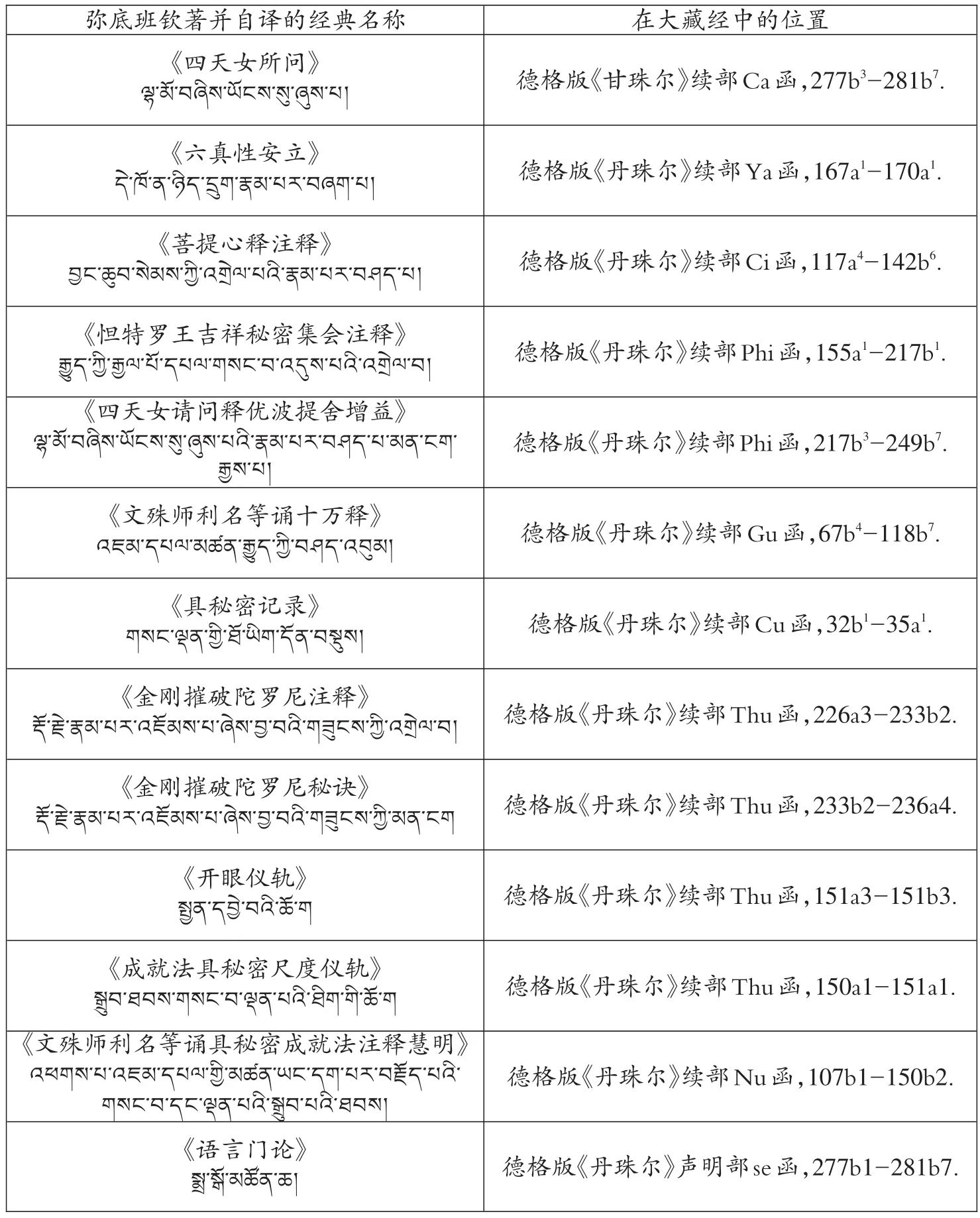

除了翻译经典之外,弥底班钦的著述也可谓甚丰,主要有《文殊师利名等诵具秘密成就法注释慧明》《金刚摧破陀罗尼秘诀》《金刚摧破陀罗尼注释》《开眼仪轨》《成就法具秘密尺度仪轨》《怛特罗王吉祥秘密集会注释》等,以及在藏族文法领域中颇具影响的《语言门论》,其中大部分著述由弥底班钦独自译成藏文(详见表2)。

随着弥底班钦在康区弘法期间影响日渐增大,众多弟子慕名前来学法,主要代表人物有仲敦巴、嘉·索南坚赞()、枯敦·尊追雍仲(等,其中仲敦巴在弥底班钦前主修声明学,并且在弥底班钦处得知阿底峡为当时印度的最大学者。另据《西藏佛教诸派宗义》中记载:“大约在卫藏阿里兴佛的同时,有个叫做弥底的印度佛教大师来到康区传教。他有许多门徒和再传弟子,著名者如赛尊、仲敦巴、枯敦·尊追雍仲等。”[22]同样在《西藏佛教发展史》中也指出:“他的弟子中最有名的叫作赛尊。”[23]但是在此需要说明的是,赛尊(ེ)与弥底班钦之间是否是师徒关系尚且值得商榷。尽管有关赛尊的资料目前极为匮乏,但是依据《噶当派源流》中的记载来看:“仲敦巴出生在堆龙,幼年丧母,因受尽继母打骂,13岁时到舅舅家中,师从永曲贡()学习藏文,从香·那囊多杰()受居士戒。后来遇上了前往印度去求学的康区学者赛尊。赛尊抵达尼泊尔与班智达辩法胜出,心想在印度也无胜我之人,于是便返藏。返回归途中又和仲敦巴相会,仲敦巴请求赛尊一同带他回康区。赛尊告诉他:‘明年你自己随着商队结伴前来,如果现在我带你去,人们会说我偷领小孩’,于是赛尊先回康区。次年,仲敦巴17岁时,随商队到达康区丹玛,拜赛尊为师,广学各种论藏及旧密教法。期间,他勤谨侍奉赛尊,勤于学经。如此过了17年,后来他成绩突出,渐露头角,以致声名大振。后得知阿底峡到达阿里的消息,遂请求赛尊让他去阿里。”[24]从这段历史记载中我们可以窥见,仲敦巴拜赛尊为师之前,赛尊的佛学造诣已经达到了相当高的水平,他返回康区后广授显密教法,噶当派的枯敦·尊追雍仲)、俄·勒比西绕()等藏传佛教史上的显赫人物相继慕名前来学法。显然,当时赛尊在康区的影响力并不亚于弥底班钦,由此看来,赛尊是弥底班钦的徒弟一说显得难以立足。

表1 弥底班钦所译经典

此外,玉树县政协整理的《玉树县寺院志》中提到,“弥底班钦与格萨尔生活在同一年代,弥底班钦在康区弘法期间,格萨尔王曾拜其为师。”[25]这段历史缺乏确切史料的记载,难以作定论,有待进一步考证。

(三)传授“擦擦”、唐卡技艺,弘扬佛教文化

表2 弥底班钦著并自译的经典

弥底班钦弘法时所传下来的擦擦,被后世称之为“弥底擦擦”,具有早期印度擦擦的风格,具有精致细巧、造型生动活泼、韵味纯真质朴、体貌小巧玲珑、个性朴实无华的特征。这也引起了杨嘉铭教授的注意:“笔者2004年在石渠洛须的考察中,听到当地群众把他们打的一种‘擦擦’叫做弥底擦擦,据说这种擦擦是弥底大师所传下来的,故名。”[27]笔者在通天流域调查时了解到,藏娘佛塔附近出土的弥底擦擦数量可观,与藏娘佛塔相距不远的称多县拉布乡东科村的扎西岭附近,也有一些弥底擦擦出土,被当地文化局与土登寺妥善保护。

弥底班钦还传授了与热贡唐卡艺术相媲美的唐卡绘制技艺,被称为“藏娘唐卡”,后人代代相传,流传至今,自成一派。目前,藏娘唐卡也主要是以家庭作坊的方式进行传承。据《玉树县志》统计:“2005年藏娘唐卡绘画艺人有25名。”[28]这些藏娘唐卡艺术的传承人,主要分布在弥底班钦主持修建的藏娘佛塔附近的村社。尽管藏娘唐卡作为重要文化遗产,传承历史悠久,世代延续,然而也有学者指出,“当代藏娘年轻画师绘制的唐卡作品却与那些故人之作相去甚远,几乎看不到技艺传承的延续性。作为一个地方性的传统技艺,藏娘唐卡面临着失传的危险。”[29]

三、关于弥底班钦的民间故事与圣迹传说

弥底班钦活动的地区流传着关于弥底班钦的一些民间故事,其中“三泣三笑”的故事在藏区民间广为流传。“三泣三笑”的故事是弥底班钦沦为牧羊奴之后所发生的三件令其哭泣和三件令其发笑的故事。三泣:一泣,弥底班钦成为牧羊奴后为其主人家磨糌粑时,被磨盘手柄砸到胸口,女主人见状后破口大骂,然弥底班钦心想,我的胸口竟不如一磨盘手柄,故伤心而泣;二泣,一日,女主人挤奶,要求弥底班钦在泥泞中下跪作她的坐凳,大师心想一个经论律满腹者竟沦为一个市井妇女的坐凳,故心不甘而泣;三泣,一日弥底班钦见一只鸟被群鸟啄伤,大师心生怜悯,不禁感慨“你是可怜之鸟,我是可怜之人”而伤心哭泣。三笑:一笑。一龙族每日给弥底班钦盛来一碗牛奶,一日不小心打翻在地,那龙族尴尬而去,引大师发笑;二笑。弥底班钦放牧后,对着牛羊讲经。一日,一只兔子听经入神胡子被火烧着,突然察觉后慌忙失措,大师见此窘态发声大笑;三笑。弥底班钦成为牧羊奴后,唯恐所学知识忘记,于是重新温习,却发现不但未忘反而增进,为此感到欣慰而笑。此外,通天河流域盛传另一则关于弥底班钦的民间故事:“印度乞丐(贬指)一日之内能放巴热村的羊,能防东科村的冰雹,能打包塘龙寺的剩饭。”以弥底班钦三泣三笑为代表的这些民间传说注重现实与想象结合,塑造了生动的弥底班钦形象,还原了弥底班钦进藏之后所遭遇的坎坷经历。

在弥底班钦活动地区有关弥底班钦的圣迹传说也是不胜枚举,如“弥底为了引导母亲,再次放牧牦牛,其间昼夜在岩洞修持,岩石上留下腰部以下躯体的清晰迹印。”[30]据说,当时弥底班钦穿过的靴子和熊皮眉帘现珍藏在香地区觉木宗。同样,在通天河流域的口传文学中,关于佛塔圣迹的讲述莫过于对藏娘佛塔的虔敬叙说,在具体表述中人们有意识地撷取不少神异奇幻元素极力映射附于其上的灿然佛光。如弥底班钦以各种幻化形象和无穷的法力从龙界迎请佛塔时发出耀眼的光芒,当佛塔射出的光芒照到藏娘佛塔附近的通天河上时,河面宛如一面巨大的镜子,将佛塔射出的光反射到河对岸的山崖峭壁上,随之佛塔之影深深嵌入山崖壁面。又如,玉树藏族自治州称多县格鲁派寺院赛康寺藏有一块称为“弥底大师足印”的大石,视为该寺的镇寺圣物之一。相传正是弥底班钦留下的足印,成了当地人们争相前往朝拜的圣迹。这些圣迹不仅在弥底班钦弘法的地区随处可见,而且在当地的口传文学中屡被传诵。在民间话语下的这些圣迹无一例外地浸染着神圣、奇幻、特异、灵性等特征,不断将历史人物神话化,极力衬托其神圣性。

四、弥底班钦的转世与教派认定

在藏娘佛塔的塔志和当地民间的口传资料中都存在弥底班钦的转世一说,其主要依据是弥底班钦主持建造藏娘佛塔时的一则授记。这则授记被刻在了藏娘佛塔前的石碑上:“不久我的转世会将这座塔建造至宝盖层以上。”①藏娘佛塔石碑,立于藏娘佛塔前,石碑高90cm,上部宽50cm,底部宽70cm。1449年,萨迦派高僧嘎·冉绛巴更尕伊西()把苯教寺院仁真敖赛寺、巴格达寺和巴钦班觉寺合一后将其改宗为藏传佛教萨迦派寺院,取名桑周寺,并任该寺住持。由于嘎·冉绛巴更尕伊西依照弥底班钦留下的授记完成了藏娘佛塔的续建,应验了初建藏娘佛塔时班钦所留下的预言,遂被认定为班钦的转世,即第二世弥底。自此,弥底班钦的转世系统已形成。到了1997年,桑周寺活佛尼玛多杰被认定为第三世弥底,认定后三世弥底尼玛多杰开始大力重建在文化大革命中遭到严重破坏的藏娘佛塔,并且在周边开始建造佛塔、转经廊、弥底班钦塑像及八宝塔等。

转世系统的形成,说明弥底班钦“示寂”后另一个化身会降临人世,代代下传。这无疑是弥底班钦的生命在世间的一种延续,后继者坚信班钦的精神长在、灵魂不灭,也义无反顾地继承其业。我们不难发现,弥底班钦转世系统的形成始终伴随着藏娘佛塔初建——续建——重建的历史脉络,在其中应运而生。藏娘佛塔也似乎被视为弥底班钦的转世者注定要去传承的利生事业,转世系统的价值也主要体现在不断满足民众宗教实践需要而被民众所广为接受和认可。正因为弥底班钦的转世皆是萨迦派桑周寺的活佛,加之弥底班钦曾建造桑周寺的藏娘佛塔,使弥底班钦归入萨迦派的说法有了强有力的理由,因而他的教派归属问题在通天河流域未引起过多争论,各教派都默认了弥底大师属于萨迦派这一说法。笔者发现,在《藏传佛教经典文献玉树古籍丛书》[31]中也将其归入了萨迦派。当然,这与弥底班钦转世系统产生的萨迦派寺院桑周寺有密切关系。判定弥底班钦的教派归属,应对其法脉传承进行全面分析,而不能偏执某一说。弥底班钦归入萨迦派一说虽然显得牵强,缺乏说服力,但是在通天河流域似乎已经形成了一约定成俗的共识。

结语

朗达磨之后,藏族文化历经了二百多年的修复期。之后,在佛教精英们的努力下使藏传佛教文化全面复兴,迎来了重振文化之风的新时代。这一时期,印度佛教受伊斯兰教压迫,正在向外寻找出路,在这样的历史背景下弥底班钦远走雪域,但因途中译师病故、不通语言等原因,曾一度流落藏地并沦为牧羊奴。之后,被嘉译师认出而复出,开始广传佛法。尽管弥底班钦的进藏弘法之路遭遇了种种坎坷,充满艰辛困苦,但他依靠坚强的毅力在逆境中自强不息,在康区大力弘法,并翻译出了大量的密宗经典,培养出了众多佛学俊彦,为西藏密法传承做出了不可磨灭的贡献,成为了印藏佛教文化交流史上的重要人物。