两宋买地券研究

——以使用者社会阶层分析为中心

2018-11-09吴丹丹

吴丹丹

(安徽大学 历史系,安徽 合肥 230031)

一、两宋买地券的材质介绍和社会功能分析

(一)两宋买地券的材质介绍

两宋出土的买地券数量颇多,据高朋先生所著《人神之契:宋代买地券研究》中考证收集,为199件。其中知道形状信息的有187件,其中又以方形为主,目前所见为153件。当然,这些买地券仅仅是两宋时期各地所使用之无数买地券中极少数的一部分,然而就在这极少数留下来的买地券中,依然具有宝贵的史料价值。

这些买地券主要出土于今江西、四川、湖北、江苏、山西、福建、甘肃、河南、广西、陕西、安徽、贵州、内蒙古、山东、台湾等地区。两宋时期买地券的书写材料主要是石质、陶质、铁质、砖质、木质,其中以石质占大多数、砖质其次。北宋王洙所编纂的《地理新书》中记载“用铁为地券”[1]112,这可以推测,买地券的材质在当时应该是以铁质作为规范的。尽管铁质材料是作为一种规范使用,然而铁质的使用情况并不容乐观,大多数人使用的仍是比较普遍的材料,即石质和砖质。为什么使用石质地券和砖质地券的比较多呢?那么我们可以大胆的推测,一是铁质材料偏贵,一般平民家庭是舍不得用铁质的,而石质和砖质材料在价格上也算是偏低的,所以经常使用;二是铁质的买地券容易腐蚀,不易保存,以至于券文不清,人们可能担心这些锈蚀地券会失去合同的效力,所以采用坚固程度和铁质相差无几的石质和砖质地券[2]21。这也是有理由推测的,因为在两宋出土的买地券中,一些社会地位相对较高的官员都没有采用铁质地券(例如江府君买地券、周必大买地券、宋京买地券等人),而是青睐于石质地券,这就说明不会是因为铁券价格高的原因,因为身为做官之人,甚至位至左丞相,怎会连小小的铁片都用不起呢?因此第二种原因是有道理的。

除了石质和铁质外,还有种材质值得注意,就是木质材料。周密在《癸辛杂识》中提到“今人造墓,必用买地券,以梓木为之”[3]277。虽然今天出土的不多,但在当时看来应该也是受人追捧的。毕竟木质材料不易保存,能留存至今已然是非常少,所以能推测出当时使用木质材料肯定要比现在出土的要多。

此外,高朋先生认为,在两宋时期,当时应该广泛使用过纸质买地券,只不过限于保存条件,早已腐化成泥,不为我们今天所见。这是有依据的,早在唐代吐鲁番地区就出现了纸质买地券,即唐至德二年(757年)张公地券[4]。并且在后世,在四川地区甚至发现过用来印刷纸质买地券的木版,这说明纸质买地券也曾广泛被人使用,只不过后来可能由于腐化的原因,甚少为今人所见。

(二)两宋买地券的社会功能分析

为什么要将买地券埋在坟墓中?其意义何在?有何社会功能?实际上,这一问题是美国学者韩森(Valerie Hansen)最初提出的。在《古代中国的日常生活:老百姓怎样用契约,600—1400》一书的第二部分“与神订立契约”中,她主要以江西出土的宋代买地券为中心,探讨了买地券的源流、功用及其意义[5]。她引用王充《论衡·解除》及《太平御览》卷七三五所引《江氏家乘》,认为汉晋时人们相信地下的土地所有权属于神,挖地修墓等于侵犯地神的领土,很容易惹怒地神,所以死者家属要为死者向地神购买墓地,以解谢土神:“这个想法有些类似一田两主的制度:田底属于神,田面属于人。假如人要用神所有的土地,就得向神买地。”[6]虽然今人看来是不可思议的,但在当时这确实能解释买地券出现的原因,人们畏惧鬼神,所以希望能通过买地券,寻求自身的心理安慰。

在《哈佛中国史》中也提到,墓志铭的作用是尽可能忠实地描述死者生平,向另外一个世界介绍死者生前是哪种人,这样死者能在那个世界里的等级中获得同样的地位。大量出土的宋代墓葬中的地契,就和墓志铭一样,其目的是介绍死者,让死者在另外的世界取得地位[7]148-149。鲁西奇教授同样认为,向地下鬼神购买地下土地之前,需要向地下鬼神禀告亡人的殁亡,祈求地下鬼神的接纳与保佑。这是亡人与地下鬼神订立买地契约的前提,也是买地券的应有之义[8]。

高朋所著的《人神之契:宋代买地券研究》一书中,基于人、神、鬼在买地券中的种种行为,他将买地券的社会功能分成十三类,其中与人相关的功能分为六类,分别为:占卜相地、用钱买地、亡人收财、自由活动、何者制造与人神联系。与神灵相关的功能分为五类,分别为:神仙招魂、神灵安坟、神仙收纳、神仙作保与神明惩凶。而与鬼相关的功能就比较单一:不扰亡人即可。然而在这种情况下对不同鬼怪的处置方式也并不相同,对待自然精灵和恶鬼的态度是坚决的驱逐;而对待先死的人的魂灵则要求他们远去即可。[2]24-32

此外,从买地券的意义来看,我们可以了解人们生前对土地的渴望心理,这种心理一直延续到他死亡,甚至要带到地府。这么迫切而又奢望的心理,我们可以分析,北宋时期实行的“不抑兼并”的政策,使这一时期的土地矛盾更加尖锐,导致土地大量兼并,民不聊生,很多农民失去土地。这使人们对土地的渴望远远超过从前,现实生活中无法得到满足和保障,只好将这种希望寄托在死后,能够获得一方土地,不至于颠沛流离。

二、两宋买地券中所见使用者的社会阶层分析

周密《癸辛杂识·别集》卷下“买地券”条云:“今人造墓,必用买地券,以梓木为之,朱书云:‘用钱九万九千九百九十九文,买到某地’云云,此村巫风俗如此,殊为可笑。”[3]277今按周密祖籍济南,曾祖周秘随宋室南渡,定居吴兴,乃为湖州人;他生于宋理宗绍定五年(1232年),先后入临安府、两浙转运司幕府,历官监和济药局、丰储仓检察、义乌令等职;晚年寓居杭州,卒于元成宗大德二年(1298年)[3]1-4。

故其所谓“今人”,盖指南宋末至元初之人;其所言造墓必用买地券之俗,由其活动范围推测,则大抵当指南宋江南东西路与两浙路地区。周密将此种风俗视为“村巫风俗”,并谓其“殊为可笑”,则士绅阶层似多不采用[9]260。

《宋史》卷一二四《礼志·凶礼》“诸臣丧葬等仪”记勋戚大臣之葬仪,引《会要》云:“入坟有当坟圹、当野、祖思、祖明、地轴、十二时神、志石、券石、铁券各一。”[10]这里的券石、铁券是什么东西,我们无从考证,倘若是买地券,那么我们是否可以推断出宋代士大夫官宦之家之葬仪,亦或使用买地券。然而,两宋时期的买地券是否使用普遍,究竟是周密所记载的那样被认为是“村巫风俗”,还是流行全国各阶层的合乎礼法的葬仪规制?

(一)官员

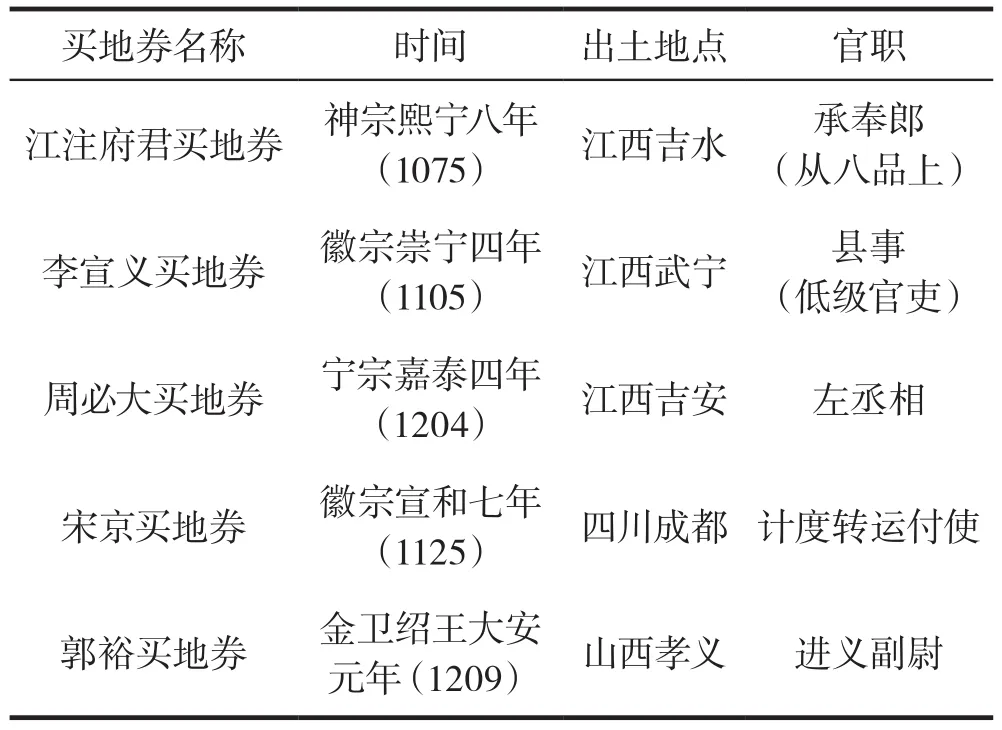

今见两宋时期买地券所记墓主身份,据官职可基本断定属于社会上层阶级的仅有5人(见表1),即承奉郎、县事、左丞相、计度转运付使、进义副尉。虽然县事品级不高,但是最起码也是个官,其社会地位自然是相对较高的。并且我们可以从中看出买地券中所记墓主社会地位最高仅为左丞相周必大,其余诸官职的墓主虽亦属于社会上层,但也并非两宋时期的高官或者士大夫官宦之家。因此,我们可以看出在当时的社会上层使用买地券的少之又少,似乎并不乐意采用这种买地券的方式,出土的将近200件的两宋买地券中,其社会阶层处于上层的比率不大于3%。由此可见,这么少的比例证明了买地券在社会上层中是不流行不普遍的。而这些使用者虽然属于社会上层,但是他们皆为中下层官员,而不是什么高官,这似乎是在提示我们,买地券的使用只流行于中下层官员及普通平民。

表1 宋代官员买地券使用者身份一览表[2]295-306

《哈佛中国史》中提到宋代的买地券:“地契被那些没有资格安放墓志铭的各个阶级的人用作碑铭的替代物。”[7]149这句话说明买地券不仅在社会上层中不普遍使用,而且甚至是被他们鄙夷与不屑的东西,认为只有那些没资格用墓志铭的人才会用买地券。然而事实真的是如此吗?

1976年出土于江西省吉水县江注府君买地券,石质,长方形,宽108厘米,高35厘米。券文二十七行,自左至右读。

维南赡部洲大宋国吉/州庐陵县城外雍和坊/万岁巷殁故承奉郎、守/秘书丞江府君,甲寅降/生。先于熙宁甲寅岁仲/夏甲子日,卒于江州湖/口县官舍之正寝,享年/六十岁。实用钱谷币帛/珍宝等,就开皇地主/处,买得本州吉水县中/鹄乡青原山,旧名若坑、/今更为祖庆岗,阴地壹/穴,永为祖主。卜取乙卯/年正月己卯二十七庚/申日安厝。其地东止甲/乙青龙,南至丙丁朱雀,/西止庚辛白兽,北至壬/癸玄武,上止苍天,下彻/黄泉,给付与殁故江秘/丞远年宅兆。所有本处/山神土地,一切神杀,侧/域冢穴,邪精故炁,各不/在争占之限。如违,牒赴/太上诛斩。急急如律令。/敕。时见:年直符。/书契:月直符。[2]204

同墓另出江注墓志铭,题为“宋故承奉郎、守秘书丞、知江州湖口县事兼兵马都监江君墓志铭”,署为“朝散大夫、守秘书监致仕、开国男、赐紫金鱼袋李先撰,朝奉郎、尚书都官郎中、新差知归州军州兼管内劝农事、骑都尉、借绯余仲荀篆盖”。《墓志铭》云:

君讳注,字德长,姓江氏。晋永嘉渡江,世居金陵。李氏克国,避地庐陵,因家焉。君性禀聪悟宽厚而有大志。自君少时,愧以生事自业。尝力学,作为文章;逾冠,应书,遂荐于州,故已得名于时矣。然其践场屋,累上吏计,而四十始第。……皇祐五年中乙科,初筮洪州丰城簿。……秩满,移荆南石首令。……复用荐改著作佐郎,拟授洪之新建。未几,丁先廷评之优。服除还台,授泽州签书判官事。……(熙宁四年)秋,迁秘书丞,得代,乃调杭州之富阳。有同籍著佐朱君者,拟邑江州之湖口,以家毗陵,去富阳为便亲,乃求易任。君然其请,遂改授焉。……享年六十,卒于江州湖口官舍正寝,实熙宁六年仲夏之甲子也。归葬于州之吉水县中鹄乡青原祖庆岗,实八年孟春之庚申也。……曾祖郅,祖玗,皆不仕。父晔,追赠大理评事。母谢氏,追封旌德县太君。娶曾氏,叙封长寿县君。其贵皆以君,实辛亥季秋之恩霈也。生子二人:忠献,力学未第;忠复,同学究出身。[11]

据此,可知墓志铭与买地券同时出土于江注府君的墓里。同时这也说明,并非如《哈佛中国史》中所说的那样,买地券是那些没有资格放置墓志铭的各个阶层的人用作碑铭的替代物。因为江府君所处的社会阶层属于社会上层,并且他是非常有资格放置墓志铭的,他的家人在给他放置墓志铭的时候,同时也给他放置了买地券。那么我们可以断定墓志铭和买地券的功能是不同的。在此之前,我也提到了《哈佛中国史》中所引用的,“墓志铭的作用是尽可能忠实地描述死者生平,向另外一个世界介绍死者生前是哪种人,这样死者能在那个世界里的等级中获得同样的地位。大量出土的宋代墓葬中的地契,就和墓志铭一样,其目的是介绍死者,让死者在另外的世界取得地位”[7]148-149。墓志铭的作用确实如上所说,但是买地券的功能却与之相差万别,虽然它也确有介绍死者身份的作用,但是这仅仅只是一小部分。它最重要的作用是向地下鬼神购买土地,而不是仅仅介绍身份,这才是买地券的本意。此外,笔者认为,买地券是否受到社会上层阶级鄙夷或者抵制,这还需另当别论。

在鲁西奇教授《中国古代买地券研究》一书中也提到,他通过分析《地理新书》中所记载的买地券:

某年月日,具官封姓名,以某年月日殁故。龟筮协从,相地袭吉,宜于某州某县某乡某原,安厝宅兆。谨用钱九万九千九百九十九贯文,兼五彩信币,买地一段。东西若干步,南北若干步。东至青龙,西至白虎,南至朱雀,北至玄武。内方勾陈,分掌四域。丘丞墓伯,封部界畔,道路将军,齐整阡陌。千秋万岁,永无殃咎。若辄干犯词禁者,将军亭长,收付河伯。合以牲牢酒饭,百味香新,共为信契。财地交相分付,工匠修营安厝,已后永保休吉。知见人:岁月主;保人:今日直符。故气邪精,不得忓恡,先有居者,永避万里。若违此约。地府主吏,自当其祸。主人内外存亡,悉皆安吉。急急如五帝使者女青律令![1]457

鲁西奇教授认为,“《地理新书》最初是宋王朝以朝廷名义编纂刊行的丧葬科仪书,可能流行较广,士大夫官宦人家营办丧事,即使不全面遵行其所规定的各项事宜,也不致刻意反其道而行之。故使用买地券,即便是对于士大夫官宦人家来说,至少是允许的”[9]262。士大夫官宦人家位居社会上层,那么他们并不会反对使用买地券,并且是允许的,那么买地券的使用就根据使用者的好恶来决定了,喜欢就用,不喜欢就不用,至少不会明着反对。总的来说,对于两宋社会上层来说,真正的高官几乎是不使用买地券的,至少目前根据出土的买地券分析确实如此。而中低层官吏,有使用买地券的情况,但是并不普遍。同样,关于买地券的使用是否会遭到上层人士的抵制或者厌恶,尚不能做出结论,此外,我更偏向鲁教授的观点,认为买地券的使用至少在社会上层是被允许的。

(二)平民

两宋买地券的使用者大部分都是平民,而平民是分成两类的,一种是普通平民,另一种是特殊平民或者叫他们地方精英。而这一部分要阐述两者的关系。

这些特殊平民中包括秀才、进士、太学生、乡绅、地主等(见表2)。这些人,他们不是当官的,没有官位,但对于普通老百姓来说,却是地方上受到尊敬的人物,因为他们是具有文化和见识的知识阶层,甚至有些是地方上显赫的家族,并且在当地还形成了一定的实力,是地方上的精英阶层。

表2 宋代买地券特殊平民使用者身份一览表[2]295-306[9]267-270

如表2所示,当然这些内容并不完全,仅仅只供参考。当看到这些人身份的同时,你会思考一个问题,尽管他们是平民,但也是受到教育,有一定知识文化的人,自然不是那些氓民能比的。在他们选择使用买地券的时候,难道不会认为这是周密所说的那样,此乃“村巫之俗”。然而,他们并没有有所顾忌,反而是非常相信的。买地券的分布如此广泛普遍,并不局限于某个村、某个地点。所以说它是“村巫风俗”,自然是不合理的。因之我们可以说,买地券使用与知识文化程度其实是无关的,只能说,与他们心中的信仰有关,在各地出土的买地券中可以看出,这些买地券中出现的神灵有很多是地方性的神灵,例如江西出土的嘉定四年(1211年)周氏买地券:

维皇宋嘉定四年岁次辛未十/一月己酉朔越十有一日己未,夫王德/秀谨告于本里灵槎山之东黄家旧/宅园之神:亡室周氏,生于绍兴己巳之/十一月,卒于嘉定四年之正月。今择兹/土,营建幽宅。其地西兊山,行龙坐癸向/丁。前有方池,水光如镜。横小洲以为案/,隔案之外,复有槎溪港。弓城之水左右/,山势回环拥顾。龟筮协从,谓为吉壤。切/惟兴役动土,斩草伐木,此固人所得,而/杜绝所得而防闲。至于魑魅魍魉,邪祟/妖恠,非人所能止戢,所能诛殛。敢丐明/神,自今以往,守护此山,呵禁不祥,非唯/存没受赐,乃所以彰神之休德。谨券。[2]219

这里出现了本里灵槎山之东黄家旧/宅园之神,这不是我们平常见的西王母、社神、张坚固和李定度那些神灵,而是地方上特殊独有的神灵。这种地方性神灵为什么会在买地券中兴起呢?韩森通过对《夷坚志》等材料的分析,认为“世俗民众视灵验与否来选择宗教人士与神祗,他们根据自己对人性的认识,来理解神的行为”[12]72。这解释了在买地券中出现那么多地方性神灵的原因,因为平民更加务实,毕竟很多大神是请不来的,也不一定能真正帮助他们,所以他们更愿意相信跟日常生活更密切的地方性神灵。

其实,地方性神灵的出现还有一些原因,曾有研究者认为宋代地方性神灵的兴起,主要是由于地方上有权势的家族由于种种原因,被京师所排挤回到地方,形成新的地方精英有关[12]166。笔者认为这句话其实是有道理的,为什么会出现地方精英化呢?这些特殊的平民,他们不是官员,但是却有着雄厚的家族势力,他们不仅在物质上压制着普通平民,并且在精神上炮制出地方上的神灵来笼络着地方上百姓的心理。那么在这种双重的控制下,可想而知,这种地方上精英势力自然是稳定又坚固的。因此,在两宋买地券的发展过程中,我们可以看出呈现出来的不同的地方性神灵,普通平民在相信地方性神灵的同时,可能也相信这些地方性的精英阶层(如秀才、进士、乡绅、地主等),他们心甘情愿的接受他们的管理。当然,这只是笔者一种猜测,关于这个问题还需要进一步探讨。