可供性理论视角下的外部空间设计研究

2018-11-09马雪梅

马雪梅

宋天明

王 义

生态心理学家詹姆斯·吉布森(J. J.Gibson)于1978年首次提出“可供性”概念,这个概念来源于与传统心理学相区别的生态心理学领域。他将人与环境的交互关系作为理论研究的核心,认为人与环境存在着互惠关系,这种生态信息由知觉直接感知,产生行为和价值[1]。随着诺曼(Donald A. Norman)将可供性概念引入设计界,它与设计的结合便产生了许多新的研究成果和理论视角。吉布森的理论有助于在设计过程中理解人与环境、人与人之间的关系,启发思考空间设计中人与环境的关系问题。布朗(David C. Brown)认为可以将设计产品的可供性视为设计产品可能允许的所有潜在人类行为的集合[2]。梅尔(Maier J. R. A)和法德尔(Fadel G. M)将可供性理论引入工程设计和建筑设计领域,将可供性理论作为理解环境和居住者之间关系的桥梁,设计相应的矩阵应用于工程设计领域,取得了一系列研究成果[3]。

本文试图将可供性理论与风景园林的设计实践相结合,用于更好地理解外部空间中人与环境之间的交互关系,为风景园林设计提供新的理论视角和研究方法。作为探讨以人与环境交互关系为核心的学科,可供性理论与风景园林设计的结合具有较强的适应性。因此,本文的理论与实践是在吉布森可供性概念的核心内涵、梅尔和法德尔一系列研究成果的基础上展开的。在理解吉布森可供性内涵的基础上,通过分析开放空间可供性发生的典型现象理解可供性。从以功能为主导的设计逻辑和使用者的行为反映等方面提出传统设计方法的局限性,引出可供性理论的价值。阐述以可供性理论为基础的设计逻辑,借鉴梅尔和法德尔在工程设计领域的相关研究成果,建立基于可供性理论的风景园林设计概念框架、设计通用可供性结构模板,以及空间评价与选择结构矩阵,并对未来工作进行展望。

1 关于可供性

1.1 理解可供性

吉布森在他的经典著作《视知觉生态论》(The Ecological Approach to Visual Perception)中对可供性最初的阐述为:环境对动物的可供性(affordance)就是它能够给动物提供什么,无论好的还是坏的。可供性旨在说明动物和其所处环境之间的互惠关系,以及环境容许的行为可能。吉布森同时将“水平、平整、延伸、坚硬”4个能够提供动物(人)站立、行走、跑动等行为的属性归纳为物体表面的4个客观物理属性,同时强调这种属性必须同与之发生交互的、特定动物的主观行为相关联。可供性应同时指向环境和观察者,是主观与客观的互补关系[4]。吉布森对于可供性的阐述打破了主客二元对立的概念,强调可供性的互补性,强调动物和环境的全面交互关系,强调在特定条件下环境提供给人的价值。笔者认为,将可供性理解为一种关系,比单纯地将可供性理解为一种属性更具适应性,也更便于理解可供性的内涵和价值。可供性的理念是生态的,关注的是动物(人)与环境的交互作用,而不是功能或美学的。将可供性作为一种设计理念,具有一定的原则性、理论性和客观性。

1.2 与可供性相关的案例

户外环境中可供性的发生情况无处不在,具有积极或消极作用,有些环境可能存在可供性问题。例如,开敞的草坪空间常常发生踩踏行为,形成人为的“路径”(图1)。设计者的意图是将草坪设计为“看”的空间,为人们提供观赏的愉悦,却忽略了一个问题:草坪,作为开敞的、无障碍的空间,同样具有被踩踏的可能。有趣的是,这个行为可能会给使用者带来相当舒服的行走体验,如草坪的柔软质感、空气的清新、视野的开阔、路径的直接可达,以及节省时间等。设计者试图贴上“禁止践踏”“小草青青,踏之何忍”等标语,却不能从根本上解决践踏草坪的行为。这实质上是使用者对空间设计意图的理解与设计者之间出现了偏差,由此引发消极的、不和谐的行为。良好的设计关系是自然存在的,可以激发人们与环境和谐的交互关系,而借助标识来解决设计问题可能并不是好的设计。

具有合适的面宽、高度和材质的户外台阶同时提供了通行、停驻休憩和交流的可供性(图2),有利于提升户外空间的人气和使用的多样性,当然它也隐藏着一些消极的可供性。它所提供的看起来“合适”的高度,会引发淘气的儿童从台阶上直接跳下而受伤。对于年幼的、不具备行为能力的儿童以及行动不便的老年人或残障人士,台阶提供的是攀爬的可供性或是“望而生畏”的可供性。

图1 户外草坪的人为“路径”(作者摄)

图2 可供通行和休息的户外台阶(引自http://www.nipic.com/detail/huitu/20151206/210012865400.html)

上述消极可供性问题的出现在于人与环境的错误交互作用,户外空间存在着设计者与实际使用者之间理解上的差异,使用者行为本身的复杂和差异都增加了引发消极行为的风险。人的行为由环境塑造,而这个环境正是设计者“精心”设计的。

2 以功能为主导的设计方法的局限性

从以上几个典型的环境可供性案例中可以发现,传统的以功能为主导的设计逻辑存在一些问题。过去,无论是传统心理学家还是设计理论的提出,多是将人作为环境设计的主体,首先考虑解决人的基本功能需求,这就存在2个主要问题。首先,人不仅是自然的主体,更是构成自然世界的客体[5]。人的行为方式与环境密切相关,人类始终是在大的自然环境系统中来改造和适应自然的,“我们是由我们生活的世界创造的”[4]。勒温(Kurt Lewin)在他的现代社会心理学论述观点中,阐述了行为是人与环境的函数的观点,即B=f(PE)这个公式,认为行为是随着人与环境这2个因素的变化而变化的,人在环境中的活动即人与环境的交互关系。正是环境存在的状态,为使用者提供了行为的可能,因此应将人与环境的交互作用作为研究与设计的主体。其次,人与环境这种交互的产生伴随着个人的经验、阅历、社会地位、风俗习惯以及知识心态等,它所反映出的积极或消极的行为影响即是设计的直接产品或产物。在实际的环境使用中,一部分设计功能被引导出来,形成了良好的交互,但另一些潜在的、复杂的交互关系却很少能在设计的前期阶段被评价或预估。

在传统的设计惯例中,设计者往往满足于提供设计的唯一解或少数几个主要的功能解。但人作为一个生物体,本身是复杂的[6],环境也是复杂的。这种以功能为主导的设计方法很难预测可能出现的、复杂的人与环境的交互关系,导致设计的空间缺乏适应性。美国学者拉特利奇(A. Rutledge D. J. Molner)指出,人们在面对行为目的障碍时,一般总是极力回避或摆脱,当无法征服时,便会对障碍发起直接或象征性攻击,或者转移到作为局外者的人或物上[7]。这个观点正好解释了错误的设计所引发的消极行为。工具(泛指设计产品)作为一种科学进步的产物,它本身并没有绝对的好坏,其适当性和价值就在于如何运用[8]。实际上并不是工具或设计内容的好坏,也不是使用者本身的问题,而是设计或组织的目的和方式运用得够不够合理、生态和多元。在不适宜的空间和时间维度内即使设计好的内容,所产生的结果也一定是消极的。正如在传统设计方法中,设计师很难预料到精心设计的景墙可能成为人们的“休息座椅”,室外的台阶会成为儿童跳跃或攀爬的对象。这种传统的、以功能为主导的设计思维方式难以适应复杂环境的多元交互性,容易将设计引入理想化。设计者,尤其是缺乏经验的设计者,由于缺乏相应的调查研究、理论支撑和相应方法的指导,极易陷入对设计问题唯一解的穷举过程,陶醉于自我暗示的满足之中,屏蔽使用过程中可能发生的问题。“我们的设计过程存在弊端,或许这比设计方法本身的问题还要严重。[9]”“设计不是创造外形或提供唯一解,设计是构想一个适合的环境、一种和谐的关系。[10-12]”

分析上述问题的原因,实质上是由于设计者和实际使用者之间的理解存在差异,设计者忽略了人与环境交互过程的复杂性和多元性。要想解决这一问题,应该首先理解这个差异,找到共同语言,从而建立人与环境之间积极的互动关系。“功能的概念不足以描述所涉及的复杂关系,可供性的概念则可以弥补这方面的问题。[6]”要在设计初期便决定提供或不提供什么样的可供性。常规的思路是环境需要实现什么功能,而很少去关注环境能够提供什么,和作为主体的使用者能够感知到什么。可以将设计的过程理解为强化期望的可供性,弱化或规避不期望的可供性[6]。即在特定情况下,设计一种环境,它能提供给人一种正确的行为准则和价值观。以可供性视角认识和理解环境与人之间的互动关系,考虑环境提供的行为可能和不同使用者对环境的需求,转变传统以功能主义为主导的设计逻辑,提供一个逆向思维的方法,建立功能与可供性的互补关系,通过正反迭代检验设计环境的可供性。从可供性角度出发,而不依赖设计人员的经验和个人判断,使人们能够客观地、多角度地理解人与环境的关系。建立基于可供性的共同的设计逻辑,以更加多元、系统和生态的方法提出设计策略,如此产生的共同的语言和操作平台会使前期的判断变得相对容易。

需要强调的是,环境可供性的潜质具有无限可能,可以在不同的主客体之间、时间和空间之中发生和扩展。这也延伸了设计的意义和价值,任何设计项目的动力(目的),都可以从创造和改变可供性来理解[6],因为它最终实现的目标是人与环境的和谐——发现生活中无限可能的交互关系,创造更加和谐的生活方式。

打破常规的人类中心主义观点,将人与环境的交互作为研究的重点。因为人的行为不是独立于环境的,而是与环境交互作用的结果。错误或消极的行为可能会引发一系列的社会及环境问题。以可供性理论作为设计的原动力和出发点,坚持生态的观念和原则,以生态学的方法认识事物、理解事物,对于建设生态文明社会、解决现代社会中的生态环境问题具有积极意义。将可供性理论的研究成果应用于现状城市空间的优化设计和指导新的风景园林建设实践当中,以更加系统的方式优化现有设计方法,实现风景园林设计实践多学科的叠加和耦合,对风景园林学科的发展具有深刻的理论和现实意义。

3 以可供性理论为基础的设计逻辑

在一项工程开始或结束时,环境应该为使用者提供一个通用的行为标准,减少主观判断[12]。这个标准可以是一种刺激,激发用户积极的行为方式,在与环境互动的过程中体会意义和价值;也可以是一种行为逻辑,引导使用者与环境建立和谐的互动关系,提升空间质量。从人与环境交互作用的观点入手,明确指出设计的各个阶段应该解决的问题,以可供性视角评价和分析环境,验证复杂交互关系下的可供性行为,评估解决一个功能的交互关系是否对环境中其他功能的实现产生积极或消极的影响。即评估在完成某些功能目标的同时,是否产生了不期望的目标,如危险、伤害和不便等。如果发生这种情况,则返回到出现问题的交互关系上予以优化修改、动态迭代,直到得出相对满意的结果。

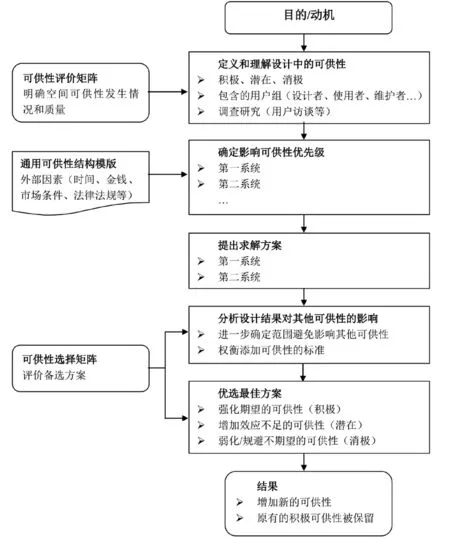

本节以校园小型户外场地为例,对基于可供性理论的设计方法进行分析和验证。设计的一般方法如图3所示。

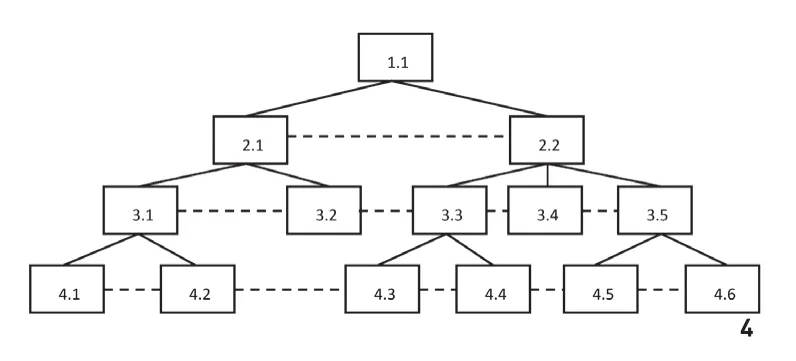

3.1 明确设计目的和意图(设计功能结构)

梅尔和法德尔认为,可供性的概念提供了评估环境设计的替代方式,强调环境与用户之间关系的互补性。即建筑的形式和作为实际“功能”的居住行为之间的互补性[3],阐明了可供性与设计实践的关系。在设计的初期阶段引入可供性理论,根据设计意图和目的、使用者需求,以及对场地的调研数据等内容进行列表,提炼关键信息,确定设计的主要目的和矛盾。从主体和客体两方面了解设计的基本信息,为可供性的交互分析提供关键数据。以舒普(Shupe)设计的功能树形式表达[13],即从空间的顶层功能到进一步分解的低层功能,这种结构方式便于理解功能结构的关系和层级,明确这些功能之间的关系(图4)。

在以改善生存条件和促进转型发展为特征的一系列试点示范基础上,随着我国经济社会发展和社会福利改进需求的调整,我国可持续城市建设逐渐从关注生存环境、经济转型发展等议题向关注社会的公平、人的发展公平以及社会与环境的协同发展方向转型,可持续城市关注的议题更加综合,更注重人与社会、人与自然、社会与自然的协调发展。

3.2 设计可供性结构

图3 可供性设计的方法(改绘自参考文献[13])

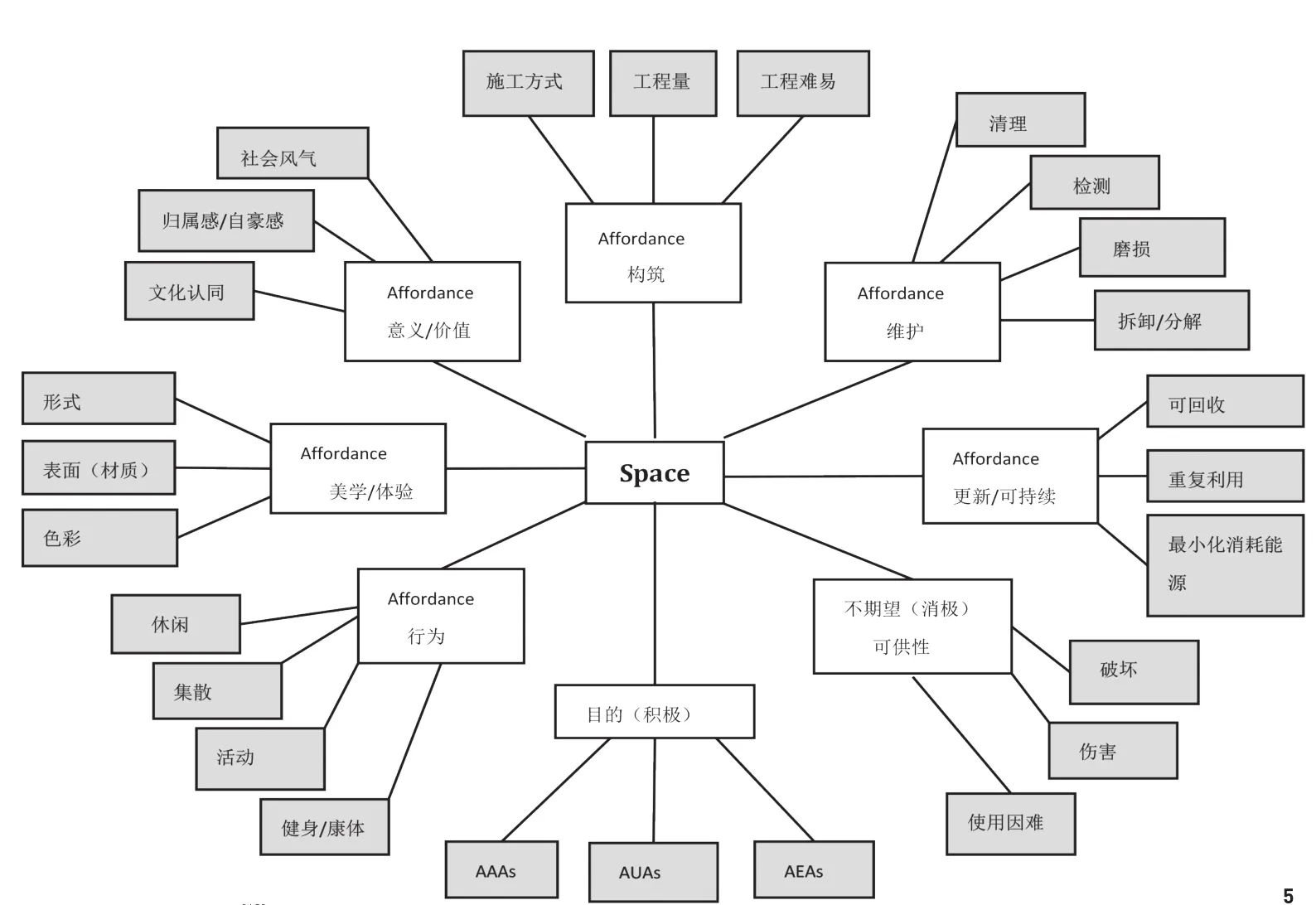

环境与人交互过程中的复杂关系可以从环境实体(E)、人工构筑物(A)和使用者(U)3个方面进行分类,这些交互关系包括使用者与环境要素的交互,即AUA(Artifact-User Affordance),环境要素与要素之间的交互,即AAA(Artifact-Artifact Affordance),以及人工构筑物与环境的交互AEA(Artifact-Environment Affordance),还包括使用者与使用者之间的交互关系UUA。由于UUA交互涉及社会和文化心理学等复杂的交叉学科概念,受篇幅限制,故不在本文的讨论之内。评价一个环境的可供性,即是评价人在环境中的行为、人与环境和人工构筑之间交互结果的正负极。即积极的交互作用,如舒适、省力、安全等;消极的交互作用,如不便、费力、危险等。相应的表现形式为:+AUA、-AUA、+AAA、-AAA、+AEA、-AEA 6个主要类别。

3.3 建立通用可供性结构模板

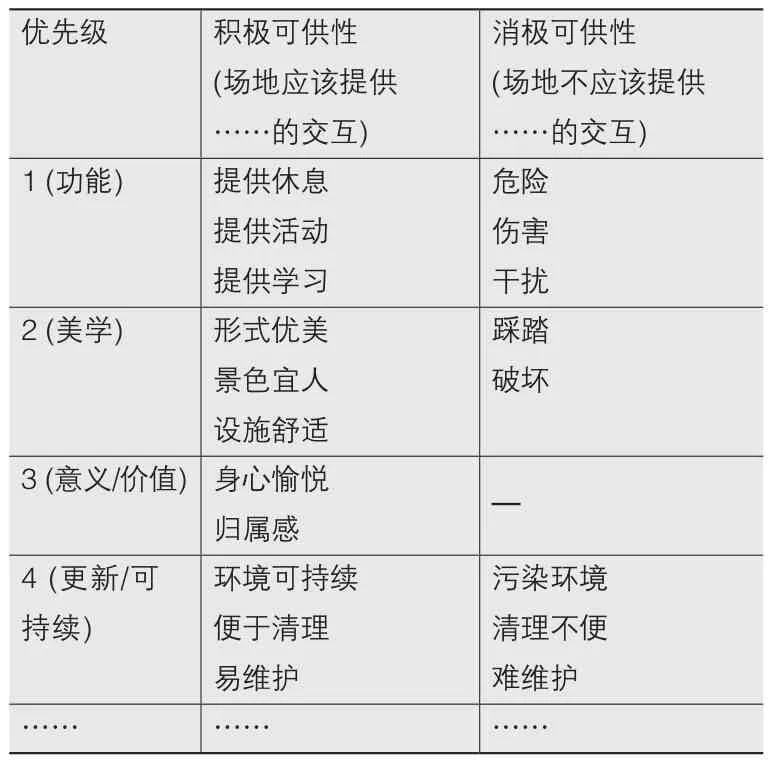

参考梅尔和法德尔的研究,绘制基于风景园林设计的通用可供性结构模板(图5)。建立这个模板首先可以清晰地了解设计所要解决的几个主要问题,综合评估影响设计的各个方面,直观展示设计内容,避免发生遗漏或出现无法察觉的潜在可供性,确定可供性优先级[13],为后续评价和选择矩阵的建立提供依据。这些层级之间的关系是水平和多元的,并且可以根据空间的不同特点无限拓展。如果一个可供性结构模板不足以解释设计所包括的内容,则可以对影响可供性表现的次级交互问题用同样的方式进行单独扩展,方便发现问题所在。依据建立的可供性结构模板,按设计的优先级对可供性设计内容进行列表(表1)。

以小型校园场地为例,表1为依据设计优先级次序绘制的可供性列表。这个优先级的设计主要依据设计的目的、需求、设计者对场地的分析和理解,以及外部因素,如设计项目可用的时间、金钱、市场条件和法律法规等。这个列表可以按不同的主题进行绘制,如可供性构成要素和用户方式等。可以在项目的初期以几个关键主题进行列表,评价和对比哪种主题分类更加适应当前项目。

3.4 评价设计内容,优选最佳方案

“将用户的需求和愿望表达为可供性,发现环境中的可供性问题。[12]”建立基于可供性理论视角的空间评估与评价体系,结合通用可供性结构模板进行设计。同时为了探索不期望和潜在的消极可供性,运用开发的评价工具(可供性结构模板、可供性评价矩阵和可供性选择矩阵)对方案设计进行评估,逆向验证方案的可行性,寻求最佳的解决思路。这种设计的思路和过程,是客观、系统和科学的。

借鉴梅尔和法德尔的A S M结构矩阵(Affordance Structure Matrix),构建基于风景园林设计的可供评价矩阵(表2)和可供性选择矩阵[13-15](表3)。这个评价矩阵的作用体现在2个方面:一是事前评估,即在设计之初明确设计内容,评估空间的可供性发生情况,利用矩阵优选最佳方案;二是事后评价,评价和检验复杂环境中的可供性发生情况和质量,评价设计是否有效解决了使用需求,是否建立了人与环境的良好互动,发现复杂交互过程中的潜在可供性行为,并提出针对性的可供性优化方案。可以将评价得出的典型可供性(积极和消极可供性)进行存档,建立可供性行为发生库,用于后续研究和指导新的设计实践。

通过建立的矩阵对需要优化的可供性进行评估或评价。对空间中的重要因素进行交互,直观发现环境中的可供性问题,以及复杂交互作用下的可供性发生情况,避免设计师的主观臆断。同时评价可供性的交互级别,参照交互强度提出解决思路,利用可供性选择矩阵优选最佳方案。

图4 示例功能树(舒普)[13]

图5 通用可供性结构模板(改绘自参考文献[13])

表1 可供性优先级列表

表2显示了小型校园活动场地的可供性评价矩阵。矩阵左侧显示可供性的4种分类和3种交互结果(积极、消极、潜在),矩阵的上方显示场地发生的3种可供性交互关系(AAA、AUA、AEA),确定空间中可供性要素间的3种交互情况进行矩阵填充,用3组符号“+”“-”“#”表示。“+”表示交互的积极可供性,分值为1,例如,休息座椅高度和材质使人感到舒适;“-”表示交互的消极可供性,分值为-1,例如,使用者站在提供了可站立的座椅表面的交互行为(设计的功能为“坐”),踩脏座椅并可能发生危险;“# ”表示潜在可供性,分值为0.5,例如,种植乔木的下部区域提供了遮阴和围护的可供性,但因为没有设计适当的休息设施无法发挥出其潜在的可供性。空白则表示无可供性交互发生。依据数据计算结果,明确空间可供性发生的数量和质量。正数数值越高表示空间可供性质量越好,负数数值越低即为空间可供性质量较差。比较可供性分类下每个类别的可供性发生情况和级别,直观发现可供性类别的发生情况,提出优化建议。

该矩阵统计结果显示场地积极、潜在、消极可供性的发生数量为8、4、13,计算得出的最终分值为-3,说明场地存在的消极可供性和需要提升的可供性较多,具有较大的优化可能性。

在明确场地可供性问题的情况下,依据空间设计方法考虑可供性的交互问题,提出解决方案。当提出的求解思路存在多个备选方案时,则通过空间实体选择矩阵对备选方案进行评估,如表3矩阵上方显示提出求解的不同方案,使其与矩阵左侧的可供性类型进行交互验证,计算备选方案的积极百分数,比较百分比大小选择出最优方案(带下划线的百分数对应最优方案)。

表2 空间可供性评价矩阵

表3 空间实体选择矩阵

4 结语

运用可供性思维,从生态学视角理解可供性的概念。用系统、综合和进化的观点理解人与环境之间的关系[7],帮助人们感知可供性,辨别复杂环境下的是非关系,做出正确的价值判断,帮助人类更好地与自然相处。

本文以假设的案例验证提出的概念框架,目的是论证可供性引入外部空间设计的可行性,作为后续研究的基础和开发更高级方法的起点。正如梅尔在其文章中所阐述的“本文的目的不是提供一个彻底的关于设计的新方法,而是转变设计思考的逻辑方式,以及这种设计思路变化所激励的潜在创新价值上”[16]。可供性与复杂景观环境之间的解释也应是多元和水平的,不应存在唯一解,只有坚持这个原则,才能更好地对实际生活的交互情况做出解释。运用可供性思维理解人与环境的关系,这将是一个具有积极意义的尝试。