城市地区公园体系与人民福祉

——“公园城市”的思考

2018-11-09袁琳

袁 琳

习近平总书记在视察成都天府新区期间提出了“公园城市”的概念,强调城市发展要重视生态价值,而言及“公园城市”却未提生态城市、园林城市等其他概念,“公园”——这一现代文明中的重要概念,一定在中国新时代的发展征程中具有不可替代的价值和作用。今日研讨“公园城市”,当以理论为先,辨析其要,从现代城市文明发展史中重新认识公园的意义,将对这一概念的正本清源大有帮助。本文撷取若干城市地区案例,从其发展历史中明晰“公园”的意义,探讨历史上规划与治理体系在推进公园建设、促进城市地区可持续发展中的作用,并以此为基础结合国情定位当代“公园城市”理论的核心价值与要义。

1 “公园”:一种协调人与自然关系的技术与文化

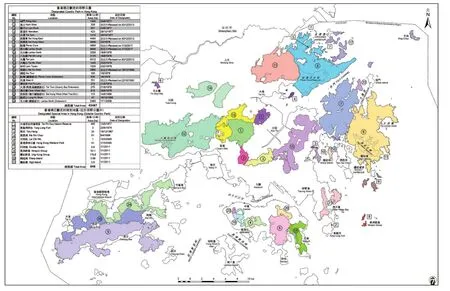

19世纪90年代,中国香港爆发了一次严重的鼠疫。唐楼密布的华人聚集区——香港太平山地带,由于居住环境拥挤、卫生条件恶劣,疫情尤为严重,大量城市居民患病死亡。在官方统计死亡的2 000人(实际远不止此数)中,居住在拥挤环境中的华人占比颇高,与欧洲及其他人种相比高出93%[1]。 1903年,香港政府反思瘟疫带来的城市灾难,开始主持太平山重建规划,这一规划最重要的成果之一就是拆除了太平山地区的部分拥挤唐楼,建成了面积约4 400m2的“卜公花园”(Blake Garden)。这一花园的英文在规划图中对应public garden,强调了“公”,体现了“公园”对于现代城市的要义之一——保障公共健康。在花园建成后的百年中,尽管太平山地区建筑几经更替,“卜公花园”一直保存至今,成为香港城市史的重要遗产,体现了公园作为一种工具在早期现代城市更新中为居民带来的公共福祉(图1、2)。

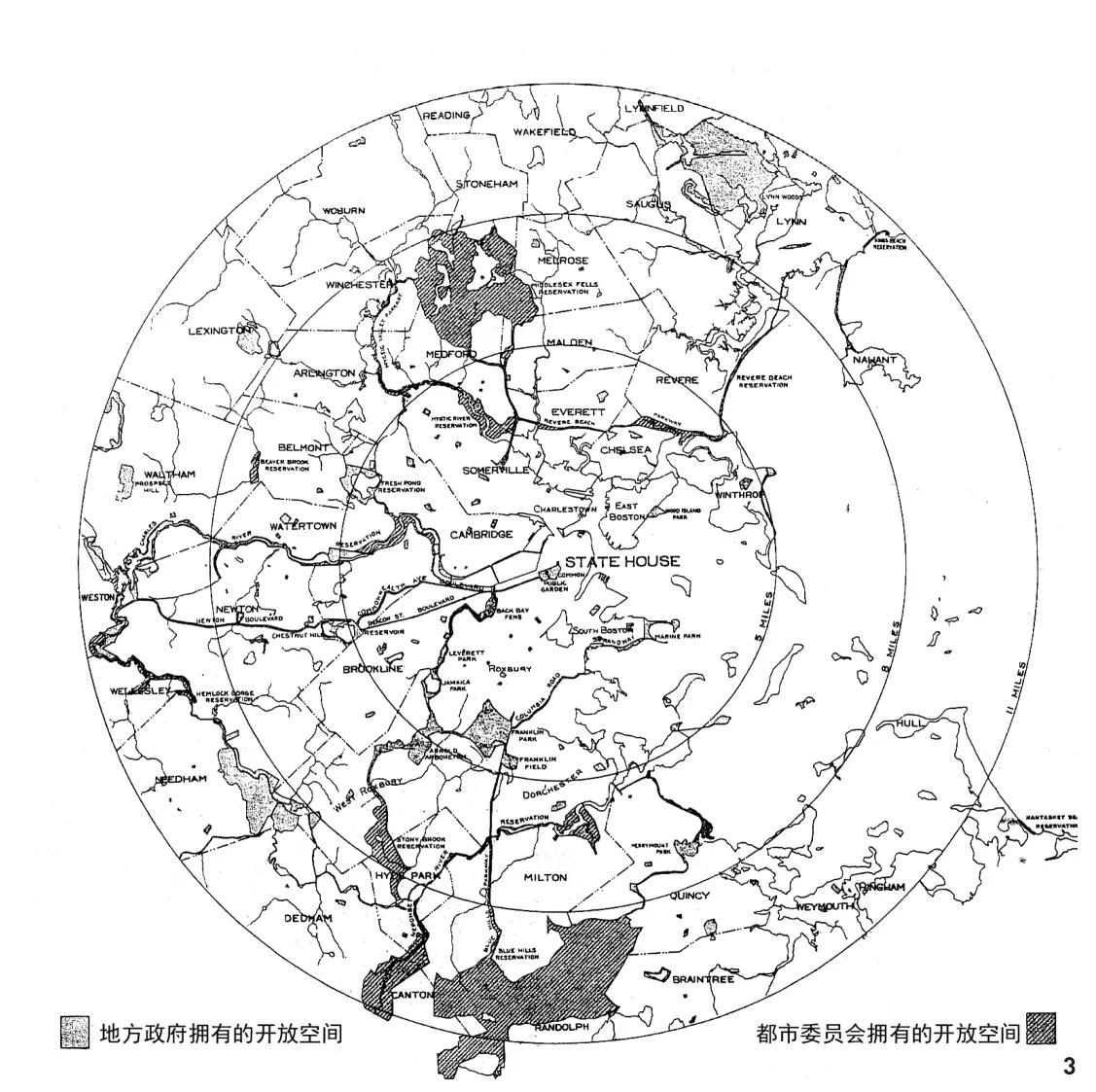

20世纪30年代,美国城市规划中开始普遍运用“公园体系”的概念。波士顿、洛杉矶等城市都通过区域性的公园体系引导城市公共空间的塑造,连接城市外围的自然地带,将自然和健康带入到高密度的城市地区,影响了城市结构与城市形态(图3)。值得注意的是,美国在30年代广泛使用的公园体系的概念对应英文“park system”,而不是“green system”。这一概念与中国的“绿地系统”有区别,也有联系。除了强调完整的自然生态系统观念,“公园体系”还蕴含了购买公共土地、赋予明确边界、便于立法与管理的现代社会意义。在西方资本主义土地私有制的背景下,政府需要不断地购买土地形成为公共利益服务的开放空间,他们认为,只有明确的“公共化、公园化”的自然地带才能真正服务于公共利益,而作为“商品”的土地只能为其短期经济利益存在,生态价值是被忽视的。美国城市美化运动中“公园体系”的运用,在保障公有土地系统、生态系统以及公共利益方面发挥了至关重要的作用。

图2 太平山地区重建规划图(1903年)[1]

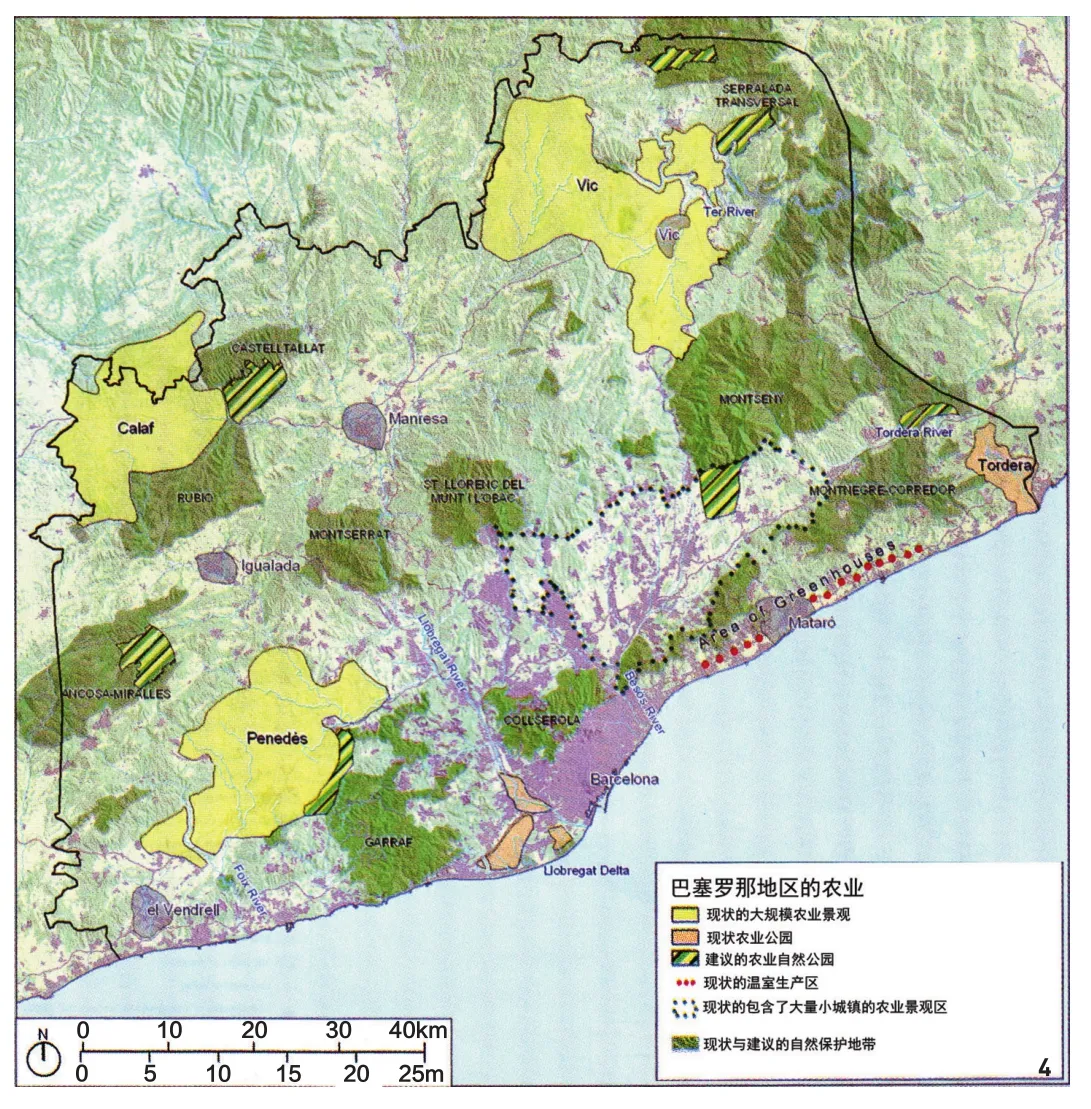

西方历史唯物主义者认为,现代生态危机根源于人与大地关系的断裂,资本主义经济方式造成了人与土地的分离,进而引起了人与大地有机关系的破坏[3]。 环境思想家卡洛琳·麦茜特(Carolyn Merchant)称这一西方现代化的过程为“自然之死”[4],土地被视为商品,人类群体与自然浑然一体的有机联系不复存在[5]。路易斯·芒福德(Lewis Mumford)认为现代文明削弱了人类与土地的紧密关系,工业的发展和城镇扩张所到之处,地价上涨,但事实上是大地失去了大部分价值,这种破坏是当代环境危机的根源[6]。而应对这种生态环境危机,现代体系中一致认为,最好的或者说终极的保护自然并能有效为人类提供服务的方式仍然是“公园的建立”。1872年,美国建立黄石国家公园,路易斯·芒福德称其为区域文化中的重大事件,20世纪30年代,奥姆斯特德(Frederick Law Olmsted)兄弟在美国东部海湾城市群的发展中积极倡议大面积的公园保护区(Proposed Park Reservations for East Bay Cities,1930),直至21世纪,生态学家理查德·福尔曼(Richard T. T. Forman)在巴塞罗那大都市地区开展生态规划时,仍将农业公园、自然公园等作为推动城市地区人与自然协调发展的核心工具[7](图4)。2007年,《科学》杂志刊登了“被化育的自然:面向人类福祉创造地景与生态系统”一文,指出:“当前人类活动对于生态系统的干扰作用与以往已经很不相同。(从世界范围来看)从国家公园到高密度的大都市地区,已经表现出了正在扩张的保护地带和正在扩张的更加巨大的高密度城市地区并行发展的态势。……城市地区反映了地景的终极形式。……现在最普遍的保护自然的形式就是创造自然公园或者国家公园,这些公园是被指定保护的,并且常常为大量的人口和游客提供服务。[8]”依据这一论断,从国土与地区的角度来看,“公园化”已经成为一种和城镇化相并行的另一种地理现象,“公园化”与“城镇化”一样都是推动区域发展的关键力量,而不论任何尺度,从城市街区到完整城市,再到区域,“公园”都一直是人类现代文明中协调人与自然关系、为居民带来公共福祉的关键技术与文化。

图3 波士顿大都市区公园体系(1899年)[2]

图4 巴塞罗那地区的食物系统规划(2004年)[7]

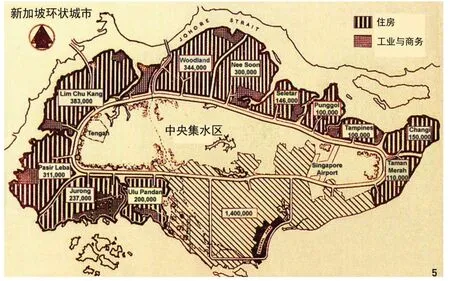

图5 1963年新加坡环状城市规划[9]

2 规划引领的公园体系与城市地区发展

推动城市与公园的共同发展,需要具有前瞻性的规划,国际上几个非常典型的城市地区都经历了这样的规划与实施过程。

面积约700km2的新加坡,被誉为“Garden City”,长期以来我们常有人将其理解为花园装点的城市,而其成功源于20世纪60年代的一版城市规划。1963年,联合国城市发展专家科尼斯布格(Koenigsberger)帮助新加坡制定了一版概念规划。这一规划提出了“环状城市”的概念(图5),在岛屿的中心保留了大片的自然地带(中心“集水区”),外围则利用环状交通,串联布局多个新城组团,服务于400万的规划人口[10]。新加坡全岛有限的国土面积,到1996年发展建设了13个由轨道串联的分散的新城镇,其局如“星群”,而新城之间的大量土地都被逐步发展为生态廊道和各级公园,经历40多年的发展,形成了完整的城镇格局和全岛生态系统,Garden City的成就为世人瞩目。

面积约2 800km2的哥本哈根城市地区,是全球生态可持续发展的城市典范,其发展源于20世纪40年代的一版城市规划。1946年,丹麦建筑与规划师彼得·布莱德多夫(Peter Bredsdorff)和拉斯穆森(Sten Eiler Rasmuussenw)为哥本哈根制定了影响久远的“指状规划”(Fingers Plan),规划中城市沿着5根手指状的带形走廊发展,走廊由轨道交通引导,沿站点布局新城城镇,城镇土地混合开发引导职住平衡,而5根手指之间保留了大面积的自然与乡村地带。直到21世纪,指状规划的结构一直坚持,手指走廊有所延伸,而结构未变,这些手指之间的部分,并没有杂乱的城乡交界地带,通过多年的保护与发展,形成了高质量的自然公园与农业地带,孕育了多样的野生动物。从中心城区的Vestamager地铁站步行5min,就能到达卡夫波绿地(Kalvebod Fælled),可见牛、鹿成群,而在最东边的一根“手指”沿线就能体验到作为自然遗产的“鹿园”(Dyrehaven)的野趣。哥本哈根已经成为欧洲最容易接近自然的城市之一,人们可以与高质量的自然地带及野生动物如此接近,是具有前瞻性的规划长期实施的结果[11]。

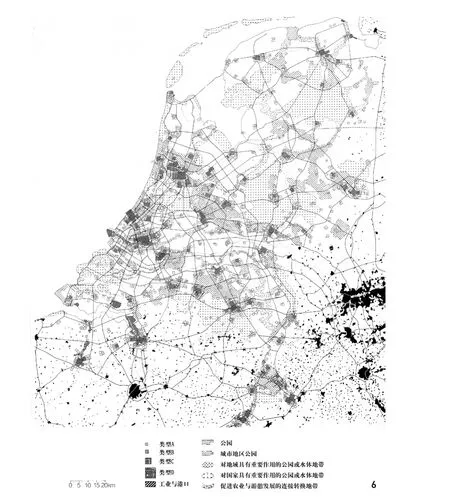

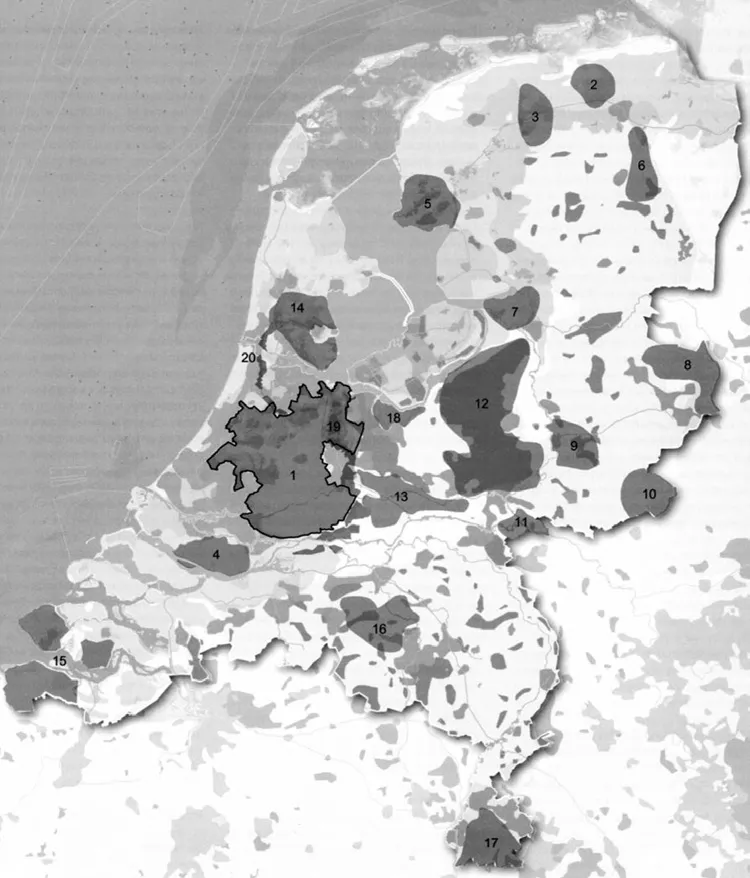

面积约6 000km2的世界级大都市地区荷兰兰斯塔德,孕育了阿姆斯特德、鹿特丹、海牙、乌德勒支等重要城市,多年来城市并未因扩张连为一体,分散的城市之间保留了约1 500km2的乡村地带,而这种成就源于对“绿心”的认识与保护。1960年,伯克(Burke)在兰斯塔德地区首创了“绿心大都市”(Greenheart Metropolis)的概念,定义了多中心的城市与中央“绿心”构成的整体区域形态,之后“绿心”开始在荷兰兰斯塔德空间规划中成为重要的组成,并不断强化[12]。在20世纪60年代开展的兰斯塔德地区空间规划中,规划范围就已经不只是覆盖建成区,而是扩展到整个地区,包括了自然和乡村地带。规划中除了坚持对“绿心”的保护,还在整个地区根据不同区位的土地生态价值布局了多种类型的公园,包括普通公园、对城市有重要作用的公园、对地区有重要作用的公园或水体、对国家有重要作用的公园或水体和促进农业与游憩发展的连接地带5种类型,不同类型的廊道相互关联,连成系统,覆盖整个城市地区,形成网状的生态结构[13](图6)。经过多年的保护与发展,兰斯塔德绿心以及分散的城镇周边形成了高质量的自然与乡村,都市居民可以很容易跨出城镇边界享受到自然与乡村风光。在面向未来的荷兰长远空间发展战略规划中,在现有的格局基础上,整个兰斯塔德所处的三角洲地景被设想成一个大都市地区公园体系,大面积保护农业地区与自然地带的传统在新的国土与区域规划中得到进一步坚持和发展,为大都市地区保存和孕育了大量自然遗产[14]。

生态整体主义代表罗尔斯顿(Holmes Rolston)认为:“城市化使人们失去了与自然的交融,生活成了人为的,应该建立一个大地生命支撑系统,其理想世界应该是一个给城市、乡村与荒野都留有适当空间的世界。[15]”以上3个案例虽尺度不同、理念不同,但都可见规划在引领自然与城市协同发展中的作用。规划中凸显了自然的主体性,乡村和自然地带在若干年的发展中形成了高品质的生态系统,规划的远见提升了大都市地区居民的生态品质与健康福祉。

图6 兰斯塔德地区公园体系[13]

3 “良治”在推进城市地区公园体系建立中的作用

规划的引领固然重要,而城市地区公园体系的建立则需要现代治理体系的保障。

图7 香港郊野公园分布(引自https://www.afcd.gov.hk/english/country/cou_vis/cou_vis_cou/cou_vis_cou_1.html)

图8 “绿心”作为荷兰20个国家地景区之一(1号)[17]

香港的郊野公园覆盖了40%以上的土地,这一郊野公园体系的建立是从20世纪70年代开始的(图7)。1976年,政府通过《郊野公园条例》,设立“郊野公园委员会”建议有关郊野公园的政策和计划,之后,在1991年《城市规划条例》、1998年《全港发展策略大纲》以及“2030规划”中多有强调。70年代香港经济已经起飞,80年代就已经是全球金融中心,寸土寸金的香港,保护和建设这么多的郊野公园谈何容易。由于土地私有制,划定边界建立郊野公园涉及村民利益,由于受到新界大量村民的反对,早期的郊野公园都未能将村庄纳入边界范围。21世纪初,由于郊野公园周边出现了私自挖掘和开发的活动,对郊野公园带来不利影响,政府重新检视这些地区,并逐步通过修改规划法定图则和公园条例将77块郊野公园村庄飞地(country park enclaves)全部纳入郊野公园范围,以限制居民开发活动,体现了香港政府通过规划与立法开展公共治理、推进郊野公园健康发展的过程[1]。

荷兰“绿心”的形成也并非易事,兰斯塔德这一世界级的城市群,保留了1 500km2的土地,“绿心”发展过程充满了艰辛。20世纪六七十年代,“绿心大都市”刚刚提出,遭遇战后城市经济快速发展,城镇扩张需求激增,“绿心”的存在是否影响经济发展以及“绿心”能否保存成功都成为社会讨论的焦点。20世纪90年代,基于历史上对“绿心”产生的不满和争议,国家空间规划部(Minister of Spatial Planning)于1995年专门组织了一次关于“绿心”存废的大讨论,以明确未来的发展方向,参与者包括政府官员、非政府组织以及居民,而最终坚持保存“绿心”的声音占了上风,这一大讨论在国家层面推动了“绿心共识”[12]。发展至今,“绿心”已经成为国家地景区(National Landscapes)之一,形成了一个与大都市并存的大规模的农业文化景观遗产地[16](图8),这一成就的获得,体现着政府强有力的顶层设计与社会动员能力在推动共识中的作用。

从香港郊野公园的建立与发展、荷兰兰斯塔德“绿心”的建立与发展过程中,我们可以看到,一个城市地区公园保护地带的建立没有科学的治理体系支撑是不能形成社会共识的。需要科学的治理体系引导社会价值导向,有远见的规划与健全的法制,政府的社会组织与动员能力将对保障地区生态与公共利益起到至关重要的作用。

4 定位当代中国“公园城市”理论价值与要义

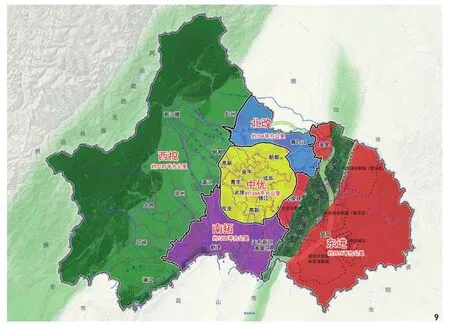

“公园城市”在成都的提出有其时代背景。30多年来成都的城市扩张,由于缺乏前瞻的布局,历史上文化景观生态价值极高的都江堰乡村地带被大面积吞噬。直到生态文明的提出,乡村生态价值被逐步认识,成都才调整了城市发展方向,提出“西控”,有了精华灌区的观念,重视乡村地带的保护,进而开始“东进”,明确了龙泉山“绿心”,大的格局初定(图9)。而在这样的背景下,“公园城市”的概念又提出来,有利于在大的空间战略下对自然生态系统的进一步细化与发展。

吴良镛、孟兆祯院士都曾提议要运用公园引导大都市形态。在2004年北京市总体规划修编的过程中,吴良镛院士曾提出过在北京四郊规划建设“四大公园”的建议,旨在用四大公园重构大城市地区发展格局(图10)。之后,吴良镛院士又将“四大公园”的设想进行发展,提出要跨越现有北京市区行政边界,结合燕山、太行山以及天津、蓟县、白洋淀等地生态资源构建地区园林的设想,提出了构建“地区园林体系”(regional garden),探索在地区尺度构建自然系统①。孟兆祯院士也曾提出运用城市绿地应对城市无序扩张的思路,他在《寻觅契机、创造特色——21世纪北京园林建设刍议》中提到:“防止城市‘摊大饼’的绿化防护隔离带,应该将‘防护隔离绿地’纳入城市绿地来建设。……唯有绿地和水面可以隔离人与建筑,从而保证不‘摊大饼’。[17]”这样的思路也是利用“公园绿地”对城市地区格局进行引导。然而在21世纪初,这些思想都并未引起重视,其原因是复杂的,根本上是对生态文明认识的浅薄。今天生态文明逐步推进,“公园城市”的理念被提出,推广这一理念,也许2位院士的理想更容易实现。

如所有“XX城市”的概念一样,“公园城市”理念在推广的过程中要警惕对概念的曲解,以及与之相伴的隐患。要警惕一些“开发商”炒作概念,把圈地的“庄园”开发也看成公园城市的一部分,尤其在乡村地带,乡村振兴带入的大量资金,有不少开发商都在以各种“园”为名寻找开发机会,这种现象在我们最近对都江堰灌区的调研中略有了解。而要避免隐患,首要的就是理解和坚持“公园城市”的核心价值——不在“园”,而在“公”。

“公园城市”将“公园”作为协调人与自然关系、促进城市与自然共同发展的核心工具,是社会主义建设新时代推动地区可持续发展的重要理念。其价值核心是“公共”和“公平”,“公共”是对应习总书记的观点,“良好生态环境是最公平的公共产品,是最普惠的民生福祉”,所以“公园城市”应当以保护和重建地区生态为出发点;而“公平”是对应当前我国主要矛盾的变化,我国当前的主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,要用“公园城市”理念缓解这种矛盾,为广大人民谋福祉,而不是只有有钱人享有好的生态,不是给有钱人建“园”供他牟利。

深入来看,对于“公园城市”的理解不能局限于狭义的“城市公园”,应当从完整地区来理解,人类的活动范围在扩大,城市地区在扩大,城镇群在形成,必须从地区的角度加以认识;同时不能将“城市公园”任意布置到整个地区,不同区位土地的生态价值不同,公园的生态职能也有不同,当务之急还是要大面积保护传统乡村,保护自然系统;未来,公园的布局要与城市地区规划更紧密结合,跟多层次空间规划体系协调,要从强调“绿地系统”发展到强调“公园体系”,努力用公园引领地区生态可持续发展,为人民带来广大福祉;在规划与治理体系的发展中,要融入“公园城市”的理念,探索促进自然与城市共同发展的规划、实施与治理机制的形成。

5 结语

任何一个“城市概念”都寄托了时代与社会的理想,“公园城市”也一样,但其发展不能就概念论概念,而应当结合当前我们城市发展中面临的严峻问题,根本目的还是要聚焦于地区城市与自然的共同协调发展,培育高质量生态系统,提升人民公共福祉。新加坡从制定环状城市规划到成为世人公认的Garden City用了40年时间,哥本哈根手指规划的实施坚持了70年,荷兰兰斯塔德绿心在争论中发展到21世纪形成国家地景区用了60年,生态文明推进中的中国,我们才刚刚开始认识到大都市地区自然的生态价值,距离科学的保护与高质量自然地带的形成还有很长的路要走。“公园城市”不是漂亮话,不是空洞的概念,要把握其理念中的核心价值。中国城市地区生态的重构,任重道远!

图9 成都空间发展战略(引自《成都市总体划》2035)

图10 吴良镛院士为2004北京总体规划建议的四大公园体系(引自2014年“匠人营国”——吴良镛·清华大学人居科学研究展)

注释:

① 摘自吴良镛文稿《关于地域园林的思考》。未刊稿。