“潘家军”回乡义诊:三代人传承接力一甲子

2018-11-07左苏

左苏

南安是闽南工业重地,福建著名侨乡。位于乐峰镇的湖内村,地处闭塞,交通落后,是一个不起眼的小村落。

这个闭塞的村子,每年大年初二都会因为一支义诊队伍的到来,而变得热闹非凡。从1958年起,由我国已故著名肿瘤治疗专家潘明继及妻子施增英发起的“潘家军”义诊队伍,每年此时回乡义诊,至今已延续61年。三代潘家医者传承接力,始于一個爱的约定,更是一个家族对大爱的守望。

因爱出发,

新婚夫妇走上义诊路

1958年正月初二一大早,闽南山区僻静的湖内村突然热闹起来。原来,是潘家在省城当医生的儿子潘明继带着刚成亲、同为医生的城里媳妇施增英,回乡探亲来了。

潘家老宅窄窄的下厅、堂前、天井,还有那间临时布置出来的新房,都被赶来祝贺和看热闹的乡亲挤得水泄不通。

不一会儿,屋外传来一阵骚动,几个村民用门板抬着一个病人,不由分说地就往喜气盈门的潘明继家里钻。

面对这突如其来的情况,许多人都愣住了,而潘明继和施增英却立即把病人安顿在临时支起的木板床上,开始诊疗……第二天,病人的病情就好转了。

20世纪50年代后期的南安乡间,缺医少药现象普遍。现在,村里有一对“妙手回春”的医生夫妇,成了件轰动的事。

新婚燕尔的夫妇,第一次探亲之行,便是在成天给乡亲们看病的繁忙中度过。虽然如此,他们却觉得这个春节过得分外有意义。更高兴的是潘明继的父母,家里出了可以为乡亲们解除病痛的医生,是件荣耀的事情。

那些天,潘明继和施增英共为300多个乡亲看病。要离开老家的头一天晚上,夫妇俩诊疗完最后一个患者,并排坐在门前休息,施增英对丈夫说:“明年我们还回家义诊吧。”

潘明继喜出望外:“你真是这么想的吗?”“当然,你看他们多需要咱们,你学了治病救人的本领,就应该好好发挥。”施增英说。其实,那几天潘明继都在想这件事,只是他担心自小生活在城里的妻子不习惯乡间生活。听妻子这么说,潘明继十分开心。

每年春节回家探亲都要义诊——这成了潘明继和施增英的约定。

1933年10月,潘明继出生在湖内村一个贫穷的农家。在他10岁前,身边的6个亲人相继患病去世。从那时起,从医救人的种子就种在了他心底。

1952年夏天,潘明继即将高中毕业。县里干部来到他就读的南安一中,从校长推选的10名学生干部中选中6人留县当团干部,等毕业后由党组织具体安排职务。同学们羡慕不已。

让人意外的是,潘明继竟主动放弃了这次机会。他的目标是上大学、当医生,留县就意味着改变计划。后来,他如愿考上了福建医学院,朝着他的从医梦踏步前行。

1957年底,在东北工业基地历练了两年的潘明继回到家乡,进入福州市第一医院工作,并与同事施增英喜结连理。

第二年,潘明继成为全国首批2000多名优秀西医离职学习中医的学员之一,开始研究中西医结合治疗肿瘤的方法。

婚后,一双儿女相继出生。潘明继以中药名为儿女取名,儿子叫“远志”,女儿叫“云苓”,寄予了对两个孩子继承他的衣钵,发扬祖国中医事业的期望。

一个行医家族,

三代人传递义诊接力棒

潘明继和施增英没有食言,回乡义诊,成为他们每年春节的固定计划。

来看病的不只是本村人,连邻县、市里的人听说了,也会赶过来,都想让潘明继把把脉,开个方子。

在医院担任护士长的施增英被选送到大学深造,成为福州市第一医院针灸科精通业务的主治医生,义诊时她也成了主力。她还针对农村的常见病如关节炎、发烧、拉肚子、胃痛、结膜炎、失眠等,准备了一些简单常用的药品,赠送给患者。

为了不让病人白跑,后来潘继明把义诊的时间定在了每年正月初二。实际上,潘明继不只春节在家乡义诊,在他的工作地福州,他每天都在家里义诊。在家人眼中,潘明继每晚12点前的时间都属于病人。

当时,潘明继住的房子只有70平方米,从各地赶到他家的病人,把小小的空间挤满。没地方问诊,病人们就躺在潘明继的床上接受检查。潘明继给患者诊察时,两个孩子就帮母亲给病人端茶送水。“病人来了,要先给他们倒一杯茶喝,递报纸看;如果是外地病人,要给他们倒一杯牛奶充饥;候诊的病人太多,到了中午,就要给他们煮一大碗鸡蛋面线吃。”这是潘明继给家人定的规矩。从外地风尘仆仆来看病的患者,接过鸡蛋面线时,常常感动得热泪盈眶。

潘家是湖内村的大姓,潘明继子侄很多,他们都视潘明继为学习的榜样。在潘明继夫妇的影响下,他们的儿子、女儿、侄子、侄女、孙子等,家族三代出了30多名医务工作者。

潘远志和潘云苓都毕业于父亲的母校福建医科大学福建医学院(原福建医学院),学成后当了肿瘤科医生。成为医生后,他们不忘父亲留下的行医格言:“医道即是人道,如果没有人道,就没有医道。”

出生于1960年的潘敬新是潘明继四哥的儿子。1977年,潘敬新考上福州大学冶金系。那时候,一个农民孩子能考进大学,是一件很值得自豪的事情。可潘敬新主动放弃了上福州大学的机会,在家补习一年,第二年以高分考进了福建医科大学。

毕业时,潘敬新有留校、分配两种选择。他选择了离家最近的福建医科大学在泉州的第二附属医院。潘明继问他:“你可以选择留在省城,平台更大,为什么选择这家医院呢?”潘明继说:“是叔婶的培养让我有了今天,我留在这里,乡亲们可以来找我看病,这样能减轻叔叔的重负。”

自1983年本科毕业后,潘敬新每年春节都会回乡参与义诊活动。他的儿子潘宏达考上了四川大学华西医学院,后又因成绩优异被保送到北京大学医学部,成为硕博连读的临床型研究生,2016年荣获北京大学“优秀毕业生”并被北京医院录用,成为一名肿瘤外科临床医生,也是“潘家军”第三代中坚力量。

“我觉得快乐来自于成就感,当看到一个危重病人被你治愈的那一刻,患者那种开心、那种幸福,让医生觉得特别快乐和自豪。"这是潘宏达从长辈们身上看到的快乐,更是自己长大学医后体会到的快乐。

“潘家军”第三代医者代表还有潘明繼的孙子潘励成。因为从小就看爷爷诊病,他四五岁时就能分辨人体大致的解剖部位,认识几十种中药,6岁时就能讲解一本医书中100多幅图谱。

一条家训,

诉说一个家族对大爱的守望

潘家子女中学医的人越来越多,正月初二回湖内村义诊的队伍也就越来越大。30多年前,潘明继和施增英制定了一条32字的家训,取夫妇俩名字中各一个字为名,定为“明英家训”:待人以诚,处世以德;作业以精,求索以勤;奉献为本,服务为尚;礼仪为尊,和谐为贵。

这32个字成为这个医学世家为人处事的准则规范,指导了一代又一代潘家子孙,坚定地踏上行医济世的道路……

1991年,潘明继被美国国际传记学会评为“国际36位突出贡献专家”之一,荣获“国际毕生学术成就金质塑像奖”,并获得10万美元的奖金。这时,在家乡建一个义诊基地的念头在潘明继脑海中萌生。

1994年,潘明继家被评为“全国美好家庭”,他接受时任全国人大常委会副委员长、中国科学院院长卢嘉锡的建议,用自己的奖金、稿费和积蓄在出生地乐峰镇湖内村建了一座集教育、科研、义诊基地为一体的“明英苑”。1999年,明英苑建成,义诊室从潘家祖屋搬了过去。2000年2月21日,卢嘉锡从北京寄来亲笔题词——书赠潘明继教授:融汇中西医造福全人类。如今,明英苑成为义诊基地,除了“潘家军”每年正月初二的义诊,南安市医院等医疗单位也会在此义诊,潘家义诊之路也越走越宽。

虽然2004年潘明继就向医院领导申办了退休手续,但医院希望他退休不退岗,继续为有需要的患者服务。所以潘明继退休后照样上班,而他的心脏却在2005年出了问题,后来还得了肠癌、肺癌、肝硬化等多种癌症。

2012年农历正月初二,时年81岁、身患癌症的潘明继仍拖着病体,与妻子、子侄等组成的“潘家军”,为慕名而来的乡亲义诊,这也是他人生中最后一次回乡义诊。当年8月,潘明继因病去世。义诊的队伍仍在不断壮大。从行医问诊到志愿服务,每到正月初二,潘明继家族三代人都会来到明英苑参加义诊。

57岁的林银花每年义诊时都会来。1993年,她在潘家第一代义诊医生潘明继手上治疗了鼻咽癌。“我每年都要来,没有不舒服也想来看看。以前是我自己来,现在年纪大了,就让媳妇陪我来。”林银花说,几年前,潘明继病重,她担心自己的病以后没人管了,可潘明继的话让她瞬间红了眼眶。“以后我的孩子们会帮你看病,不然我培养这么多接班人有什么意义呢?”

现在,林银花看病拿药,找的是隔壁村的潘爱清,她是潘家义诊团队的第二代,也是当地的一名乡村医生。1982年,潘爱清初中毕业后到福州谋生活,住在潘明继家,潘明继鼓励她多看医书。潘爱清从基本知识学起,中专、大专,循序渐进地学。时间一久,潘明继发现,这个侄女有学医的兴趣和天赋。当时儿子潘远志大学毕业当了医生,潘明继就把潘爱清交给儿子当徒弟。

学了5年,潘爱清参加国家统一考试,拿到了医生资格证书。潘明继问她:“你想来城里还是回老家?”潘爱清说:“回老家,乡下的人更需要医生。”潘爱清依然记得当时叔叔欣慰的笑容。

潘家学医、从医的30多名医务工作者,有的去了北京、香港、福州这样的大城市,也有将近一半人,像潘爱清一样留在了当地。他们不仅是每年大年初二“潘家军”义诊团的成员,更是乡村医疗的常伴人和守护者。

数十载行医济世的潘家先后获评2015年度“全国最美家庭”、“全国五好家庭”等荣誉称号。2015年春节期间,中央电视台连续播出6集“潘家医生”义诊的故事,并在正月初五的新闻联播头条隆重推出,这个延续了一个甲子的动人故事被更多人知晓。

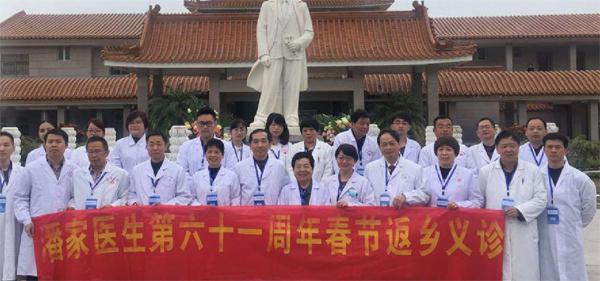

2018年大年初二,是“潘家军”回乡义诊的第61年。虽然潘明继已经去世,但参加义诊的“潘家军”已经发展到了30多人。按照医生专业所长,义诊分设内科、外科、肿瘤科、妇产科、儿科、骨科、骨伤科、皮肤科等不同诊室。与往年不同的是,现场多了不少志愿者病人服务,其中最小的,是潘远志5岁的小孙女,她是“潘家军”的第四代……