北极治理话语权:主体、议题与机制

2018-11-06张佳佳王晨光

张佳佳,王晨光

(武汉大学 中国边界与海洋研究院,湖北 武汉 430072)

话语权是国际关系领域的重要概念,其意义在于对世界秩序的整理,即言语行为是演绎国际关系规则的基础,也可以转化为国际关系中的规则和制度。[1](P22)但是,学者们对话语权的认识尚存分歧,主要形成了权力说、权利说和能力说等观点。综合这些观点,本文将话语权界定为一国在国际社会说话的有效性和影响力,包括对国际议程的设置能力、对国际舆论的主导能力、对国际规则的制定能力等,涉及政治、经济、军事、文化、外交、传媒等多个方面,本质上体现的是一国在国际权力结构中的地位。[2]

北极治理话语权,即各主体在参与北极治理时具备的议程设置力、舆论影响力、规则制定力以及在地区结构中所扮演的角色。近年来,北极地区正经历着自然环境和治理机制的双重“态势变迁”,[3]北极治理话语权也呈现出了主体多样化、议题复杂化、机制碎片化等特征。作为北极事务的“利益攸关方”,中国在北极治理上享有一定的话语权。随着中国参与北极事务的不断深入,特别是在“十三五”规划中明确提出要提升全球治理制度性话语权,积极参与网络、极地等新领域国际规则制定[4]的背景下,分析北极治理话语权的特点进而探讨中国北极话语权的提升路径显得颇具现实意义。

一、多样化的北极治理话语主体

“话语权力论”的鼻祖米歇尔·福柯(Michael Foucault)强调,话语的真理和权力的栖息之所不在于被谈论什么,而在于谁在谈论它和它是怎样被谈论的。[5]可见,讨论话语权,话语主体是首要问题。就北极治理而言,其话语主体包括国家、国际组织、企业和个人等。其中,国家和国际组织的作用较为突出,企业和个人的话语权也随着北极治理议题的拓展而日益增强。

一是主权国家。话语与权力紧密联系,话语是权力的一种载体和表达方式,[6]因而主权国家是北极治理最重要的话语主体。根据在北极治理中的地位和影响力,相关国家可分为两大类,即在北极圈内拥有领土的北极8国和北极域外国家。先就北极8国而言,它们的话语权优势首先来源于地理位置。其中,最大的俄罗斯在北极圈内拥有约620万平方公里领土,最小的冰岛也有75.8万平方公里的专属经济区,[7]这使8国在历史上都是较早从事北极探索的国家,具备较强的北极科考实力和丰富的科考经验。但需要注意的是,北极8国的综合实力和利益诉求并不相同,且内部进一步分化出了北冰洋沿岸5国(即俄罗斯、加拿大、美国、挪威和丹麦)这一“小团体”,这使北极8国的北极话语权也存在高下之分和激烈争夺。

再就域外国家而言,随着北极问题不断“外溢”,英国、日本、韩国、中国等北极理事会观察员国在北极治理中的影响力不断上升。总体来看,这些国家均为“近北极国家”,且多为西方大国和新兴国家,具备较强的综合国力和极地科研实力。截至目前,这些国家大多都在北极地区建有陆基科学考察站,积极关注并投身北极经济开发,为赢取北极话语权积蓄智慧和力量。[8]同时,为了更好地参与北极事务并向国际社会阐明自己的立场,近年来英国、德国、印度、韩国、中国等都相继出台了北极政策,通过多边、双边等途径寻求北极国家的认可和支持,进而增强在北极事务上的话语权。

二是国际组织。国际组织可以确定重要问题,决定哪些问题可以放在一起处理,[9](P34)是全球治理的重要行为主体。国际组织可分为政府组织和非政府组织两类,在北极治理中积极发声的代表性政府组织有联合国和欧盟。联合国是世界上最具权威性的国际组织,其下属的环境规划署(UNEP)、大陆架界限委员会(CLCS)、国际海事组织(IMO)、粮食和农业组织(FAO)等机构的职责范围都涉及北极地区,在北极环境保护、大陆架划界、航道利用、渔业开发等问题上扮演着重要角色。欧盟是当前最成功的区域一体化组织,近年来也开始参与北极治理。这不仅是因为丹麦、瑞典和芬兰是其成员,也因北极气候变化、环境保护、经济开发等问题是其彰显“规范性力量”的重要契机。

非政府组织多关注北极气候变化、环境保护、可持续发展等议题,有利于打破主权国家对北极治理话语的垄断。其中,具有较大影响力的非政府组织有两类。一类是国际环保组织,如绿色和平组织(Greenpeace)、世界自然基金会(WWF)等。它们凭借专业知识,影响舆论导向和话语议题设置,如世界自然基金会每隔两年出台的《地球生命力报告》就引起了国际社会对北极生物多样性的关注。二是北极原住民组织,如因纽特人北极圈理事会(Inuit Circumpolar Council)、萨米人理事会(the Saami Council)等。原住民在北极问题上发挥着特殊作用,如因纽特人北极圈理事会于2011年出台的《关于资源开发原则的宣言》,[10]就在很大程度上影响了北极开发议题的方向和进度。

三是企业和学者。除国家和国际组织外,企业和学者在北极治理中的话语权也不容忽视。随着北极地区经济价值的逐渐显现,能源、航运、渔业等领域的企业成为进军北极的先行者,并凭借一线工作经验而颇具发言的权利和资格。[11]在2013年10月的“北极圈论坛”开幕式上,时任冰岛总统的格里姆松就表示:在北极治理中缺少私营部门的参与会损害北极部分协议的可行性,因为企业可能比政府掌握更多的资源。除直接参与北极经济开发外,企业在北极治理中的话语权还通过行业协会表现出来。如代表超过世界上80%商业船队的国际航运工会(ICS)关于船舶冰级划分,就成为国际海事组织对在极地航行的船舶进行分类的技术依据。[12](P285)

另外,北极治理需要很强的专业知识作支撑,因而学者们在北极治理中掌握着较大的话语权。在自然科学领域,正是得益于科学家团体的研究和探索,才使得复杂的自然现象被人类发现、理解并进入北极治理工作议程。如极地科考方面的盛会“国际极地年”,就是由科学家团体提出并主办的;北极理事会可持续发展工作组(SDWG)对环境脆弱性和适应气候变化的强调,使这两个议题在理事会工作议程中得到体现。[13]除自然科学家之外,人文社科学者的声音也不容忽视。目前,最具影响力的北极社科学者当属奥兰·扬教授。多年来,他围绕北极气候环境治理、北极理事会发展走向等问题提出了很多前瞻性的思考,并强调北极国家在决策时越来越需要“聆听域外国家的声音”,[14](P275~303)在一定程度上推动了北极治理在制度化、开放性方向上的进步。

二、复杂化的北极治理话语议题

话语议题即话语内容,反映了主体的关注领域和方向。受全球气候变化的影响,北极治理的话语议题不再局限于科技、环境等“低政治”领域,也开始向政治、军事等“高政治”领域外溢。其中,国家行为体所关注的议题往往从本国利益出发,具有排他性和冲突性;而非国家行为体一般具有中立性,关注的议题更多是从特定区域或范围出发,以生态环境、人文关怀为标准。[15](P50)

首先,科研议题。鉴于独特的地理位置和自然环境,北极地区素有“天然实验室”之称,科学研究是贯穿北极治理的基础性议题。而各国也都清楚地认识到,科研是其参与北极治理的敲门砖,如果不了解北极地区的气象、水文、地质等情况,其在北极治理中的话语权就无法得到保障。因此,无论是北极国家还是域外国家,都将北极科研作为争夺北极治理话语权的起点和重点,这在各国新近出台的北极政策中都有切实反映。[16]在此基础上,域内外国家都注意增强在北极科研领域的实力,如俄罗斯拥有世界上最大的核动力破冰船队,每年都举行大规模的北极考察;美国为了维护北极科技大国的地位,始终强调北极军事科技的研发工作;[17](P7)加拿大致力于在高北极地区建立一个新的世界级研究站,支持在该区域的科学研究活动;[18]英国于2014年批准了2亿英镑的极地科考破冰船建造计划,以保持在两极科考领域的领先地位等。除国家主体外,国际北极科学委员会(IASC)、北极理事会等也都致力于北极科学研究,在信息收集、分析方面发挥着重要作用。

其次,气候议题。作为全球气候变化的放大器和响应器,北极地区在近几十年里经历着冰雪大面积消融、海水结构变异、海洋流动减弱等变化。这些变化对全球,特别是北半球中纬度地区的气候影响显著,因此,北极气候变化问题不仅在各国北极政策中被置于前列,也受到联合国、欧盟以及北极原住民组织等的持续关注。首先,联合国是气候变化科学信息的主要提供者,也是国际气候变化谈判的主要发起者和推动者。2016年4月,在联合国的组织下,175个国家和地区签署了《巴黎气候变化协定》,对共同应对北极气候变化产生了积极影响。其次,由于担心气候变化造成海洋环境恶化进而影响欧洲繁荣,欧盟将气候问题确定为最为关注的北极议题。同时,欧盟还将北极气候问题与其软实力联系起来,将之视为其展现全球领导力的重要方面。[19]再次,北极原住民对北极气候变化有着最为直接的体会,北极气候影响评估(ACIA)充分认识到了因纽特人对气候环境变化的观察,[20]国际社会也日益重视原住民在北极气候问题上的诉求和权利。

再次,经济议题。受全球气候变暖的影响,北极地区油气、航道、渔业等资源的开发利用日渐成为可能。在油气方面,以2007年俄罗斯“插旗事件”为导火索,北极国家围绕北极海域和大陆架的划界争议不断升温。争议的实质是各国对北极油气资源的争夺,而“冲锋陷阵”的是俄罗斯国家石油公司、埃克森美孚等国际油气巨头。在航道方面,随着北极航道战略价值的提升,各国对其法律地位的争论愈演愈烈。其中,俄罗斯和加拿大分别将东北航道和西北航道定义为其“内水”并加强管理,试图完全掌控这两条航线。但美国、欧盟等则坚决反对,认为北极航道属于国际航行海峡,应适用过境通行制度。在渔业方面,各国也陷入了激烈争夺。比如,美国于2009年在其北极专属经济区执行禁捕政策,并呼吁在北极各国专属经济区内外也同样执行禁捕政策;而加拿大是“理性的实用主义者”,坚持渔业开发与生态保护相结合;挪威和俄罗斯则在北极公海渔业方面有明显的排他倾向,并合谋将渔业管理职责延伸到巴伦支海公海海域。[21]

最后,安全议题。随着北极战略价值的提升,北极安全成为诸多国家的重大利益关切。从地缘政治上讲,北极是欧亚大陆与北美大陆之间最短的空间距离,具备“得三洲两洋通衢地利之便,瞰制北半球主要国家”的战略地位。一国如果能在北极地区获得制空权,就能获得对欧亚和北美大陆的控制权,甚至取得全球军事优势。因此,北极地区在冷战时期就是美苏两大军事集团的对峙前沿,乌克兰危机后,则再次成为美俄战略博弈的新边疆。[22]如2014年2月,美国海军更新了《北极路线图(2014~2030)》,强调要加强在北极的制海权、航行自由、防卫能力等;俄罗斯于同年底成立了北极战略司令部,并在2015年7月公布的新版海洋学说中将北极作为海军发展的重点方向之一。[23]此外,其他北极国家也通过各种方式在北极地区宣示主权。如加拿大在哈珀政府时期(2006~2015年),多次在北极地区举行代号为“纳努克行动”的军事演习;丹麦于2012年成立了北极国防指挥部,并着手建设北极作战部队;挪威在2014年组织15个国家在其北部进行军事演习,增强在北极的作战能力等。

三、碎片化的北极治理话语机制

话语机制即话语平台,是指话语凭借何种载体或渠道发出进而实现话语主体的目的。[24]也就是说,话语得有地方说,而且说出的话语还能传播出去。在北极治理中,尽管不存在类似于《南极条约》的整体性制度,但也并非白纸一张,而是在全球、区域、双边以及北极国家国内等层面以及科研、气候、环境、航运等领域形成了多层级、多维度的“治理机制群”。[25]

一是全球层面的话语机制。联合国及其下属机构是全球层面北极话语机制的代表。首先,在最为棘手的海域划界方面,作为全球“海洋大宪章”,《联合国海洋法公约》自然适用于北极地区。《公约》为相关国家解决争端提供了基本依据,如2008年5月北冰洋沿岸5国在北冰洋会议后发表《伊鲁丽萨特宣言》,重申了在《公约》框架内处理北极领土和自然资源的纠纷的立场。[26]其次,在气候环境领域,联合国框架内的相关机构及其出台的《联合国生物多样性公约》《联合国气候变化框架公约》《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》《国际防止船舶造成污染公约》等,都是各主体进行话语表达的重要平台。再次,在经济开发议题上,全球层面话语机制也发挥着重要作用。如2009年5月,国际海事组织海上安全委员会第86次会议提出了制定“极地水域航行强制性规则”的建议,使该规则的制定被列入委员会第53届会议工作议程,[27]进而极大地规范了北极航道的开发和利用。

二是区域层面的话语机制。北极治理的本质是区域治理,相对于全球性机制,区域性机制的作用显得更为直接。第一,北极理事会是北极8国于1996年成立的政府间高层论坛,目前已成为北极治理中最重要的区域性机制安排。北极理事会同时具备开放性与排他性,即一方面通过设置永久参与方和观察员,赋予北极原住民、域外国家和相关国际组织参与的机会;另一方面又规定理事会的所有决策权只能为北极8国所掌握,从而保证了8国的主导地位。[28]第二,北冰洋会议是北冰洋沿岸5国面对愈演愈烈的北极主权争端而成立的排他性机制。在2008年首届会议后发表的《伊鲁丽萨特宣言》中,5国强调“阻止建立任何新的综合性国际法律制度来治理北冰洋”,[29]这充分表现了其维护北极治理话语优势的意图。第三,北极圈论坛是2013年由冰岛创立的开放性论坛,现已成为关于北极未来发展最大的国际对话与合作网络。该论坛构成多元、议题广泛,在促进北极治理国际对话的同时也增强了冰岛的国际话语权。

三是双边层面的话语机制。由于一些北极治理议题具有鲜明的跨界性,且北极国家之间存在主权争夺,因此,双边机制是处理这些问题谈判成本最低、最为直接有效的途径。如针对北极环境议题,美国和俄罗斯分别于1994年和2000年签署了《美俄关于防止北极地区环境污染的协议》和《俄美关于楚科齐海北极熊种群双边协议》,挪威和俄罗斯在1998年签订了《环境合作协议》等。针对海域划界问题,1980年冰岛与挪威达成了《关于渔区和大陆架问题的协议》,2010年俄罗斯和挪威签订了《关于巴伦支海和北冰洋海域划界与合作条约》等。针对北极渔业议题,俄罗斯和挪威建立了联合渔业协会,负责分配捕捞配额并进行法律监管,随后其他沿岸国家也加入其中并接受了两国制定的有关捕捞配额和技术管理的协定。双边机制有效解决了北极国家之间的分歧和矛盾,构成了北极治理的基础,推动了北极地区的和平、稳定与可持续发展。

四是北极国家国内层面的话语机制。北极地区法律性质复杂,除北冰洋中部约280万平方公里的海域属于公海外,周遭大部分地区属于北极8国的领土、专属经济区、大陆架以及外大陆架等。因此在北极地区进行科研、航行、开发等活动时,往往还需遵守相关国家的法律机制,如俄罗斯的《北方海航道水域航行规则》、加拿大的《北极水域污染防治法》等。北极国家的法律机制是维护其自身利益的重要举措,同时也会促进北极治理的发展。如1970年,加拿大制定了《北极水域污染预防法》,将加拿大的管辖权从海岸延伸至100海里外,并就船舶制造、设备、操作、排污等制定了具体的、比国际标准更高的国内标准。通过该法案,加拿大一方面加强了对其北方水域的控制,另一方面也在国际法层面产生了重大影响,直接促成了1982年《联合国海洋法公约》第234条的出现,成为迄今《公约》中唯一关于北极“冰封区域”的规定。[30]

四、中国赢取北极话语权的路径选择

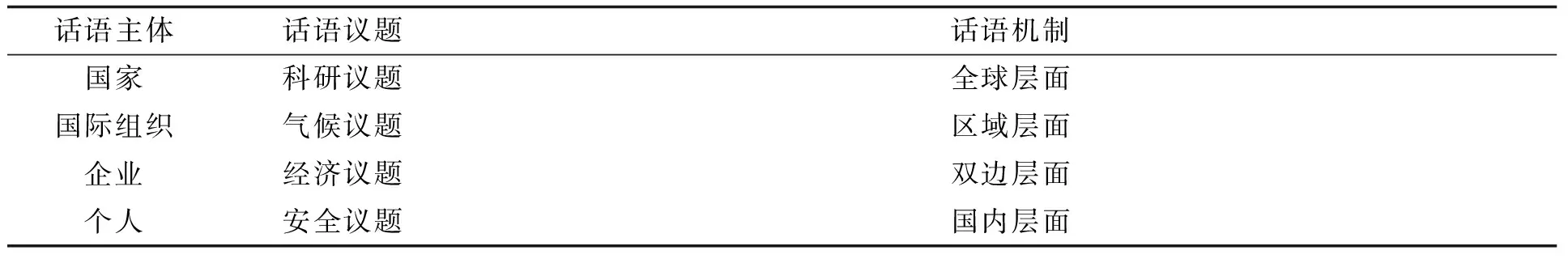

综上可见,北极治理话语权呈现出了主体多元化,议题复杂化,机制碎片化的特征(见表1),使得原本“寂静”的北极正逐渐变得“喧嚣”。作为北极事务的“重要利益攸关方”,中国能否在北极治理话语权争夺中取得优势,与中国维护北极利益、塑造大国形象等息息相关。目前,中国已出台了北极政策白皮书、组织了8次北极科考、加入了大多数相关国际机制等,成为北极治理不可或缺的参与主体。但由于先天劣势以及北极国家的戒备,中国参与北极治理还面临实力不强、经验不足的问题,一度受到国际社会的过度解读并出现“中国北极威胁论”等负面评价。十八大以来,习近平主席多次强调,中国要努力增强国际话语权。根据对北极治理话语权的分析,中国可从凝聚主体实力、关注议题设置、参与机制建设等三个方面入手,进一步赢取北极话语权。

表1 北极治理话语权的特征

第一,整合话语主体,增强中国实力。一般而言,一个国家在国际社会的发言权和影响力,同它对国际事务的参与程度和贡献大小密切相关。[31](P243)就中国参与北极治理而言,各主体应在各司其职的基础上通力协作。首先,政府要加强统筹规划,为科学家、企业、非政府组织等参与北极治理营造良好的内外环境。对内,政府应继续深化机构改革、加强顶层设计,明确相关部门的职责,打破多头管理的弊端;对外,应通过外交手段加强同北极国家、重要域外国家以及相关国际组织的合作,努力争取和维护在北极地区的合法利益。其次,域外国家在北极事务上的发言权和影响力,很大程度上取决于该国以科研为主的北极知识的获取和转化能力。中国要想在北极治理中增强话语权,还需加大北极科研投入,进而扩展科考范围、培养高端人才、掌握核心技术等。再次,企业和非政府组织是中国参与北极治理的新兴主体,如何进一步激发它们的积极性,发挥它们在北极公共外交中的作用,是需要进一步关注的问题。

第二,关注话语议题,发出中国声音。鉴于北极治理议题的复杂性,中国在参与北极治理时应根据自身实力和议题性质进行战略排序,确定轻重缓急。首先,北极科研、气候、环境等“低政治”事务是国际社会在北极治理上的最大共识,也是中国参与北极治理的突破口和切入点。因此,中国应一如既往地保持对这些领域的关注,积极为国际社会提供相关数据信息,适时提出合理的政策主张。其次,北极油气、航道、渔业等经济议题是各国北极利益的重要内容,很多北极国家看重中国的资金、技术和市场等优势,这为中国的能源、航运、旅游等企业提供了参与契机。在此过程中,中国企业应妥善处理好追求经济效益与承担社会责任的关系,避免为“资源攫取论”“环境破坏论”等言论落下口实。再次,北极安全是北极战略价值的根本所在,但也是较为敏感的议题。作为联合国安理会五大常任理事国之一,中国应致力于推动北极地区的非军事化,积极关注北极非传统安全问题给人类社会带来的潜在威胁。

第三,参与话语机制,提出中国方案。改革开放以来,中国成为当前国际政治经济秩序的参与者和受益者,但同时也受到了西方主导的国际规则的牵绊和制约。[32]这种矛盾在中国参与北极治理时表现得也很突出,比如在北极理事会中,中国虽然于2013年被接纳为正式观察员,但根据2011年《努克宣言》的规定,观察员并不享有表决权,会议发言也需得到大会主席的批准。对此,中国首先应继续保持参与者、建设者的定位,充分利用联合国、北极理事会、北极圈论坛等既有机制积极发声,起到以正视听、增信释疑的效果。其次,针对北极治理中的不合法、不合理之处,中国应加强与其他域外国家的沟通,通过合法、合理的方式寻求改善途径,应对北极国家的北极“话语霸权”。再次,在继续增强硬实力的基础上,中国应注重软实力建设特别是舆论引领,秉承“尊重、合作、共赢、可持续”的理念,以“人类命运共同体”“正确义利观”等推动北极议程设置和机制建设,为实现北极“善治”贡献智慧和力量。