环境污染激发公众环境关注了吗?

2018-11-02郝翠红施美程

王 勇,郝翠红,施美程

(1. 生态环境部 环境与经济政策研究中心,北京 100029;2. 南开大学 经济学院,天津 300071;3. 清华大学 政治经济学研究中心,北京 100084)

一、引 言

经过30多年的持续高速增长,中国粗放的经济增长模式导致了生态环境的严重破坏,改善生态环境质量已成为我国全面建成小康社会必须要解决的重大问题。以空气污染为例,在2016年全国338个地级及以上城市中,254个城市的环境空气质量超标,超标占比高达75.1%(环境保护部,2017)。①环境保护部,2016年中国环境状况公报,2017。相关研究表明,空气污染会加剧心肺疾病的发病率,降低居民平均寿命(Ebenstein,2012;Chen 等,2013;张晓等,2014;Ebenstein 等,2015)。同时,一些重大突发性环境污染事件也时有发生,如松花江重大水污染事件、天津滨海新区爆炸事件、常州外国语学校毒地污染事件等。这些污染事件引起了社会的反响,也极大地激发了公众对环境问题的关注。2015年关于雾霾的“穹顶之下”记录片更是被称为中国版的“寂静的春天”,这种看得见的环境事件开始催生自下而上紧迫的环境危机意识。

环境质量具有明显的公共品特征,普遍存在着集体理性和个人理性很难协调、搭便车和个体机会主义盛行等问题。现实中,由于不同个体利益诉求的差异,对环境污染的感知和承受能力也不尽相同。同时,理性经济人也面临着提高环境质量和获取经济利益的双重需求。这导致环境保护在逐渐成为社会共识的同时却难以形成集体行动(王金胜,2016)。根据《全国公众环境意识调查报告》,我国公众环境意识①包括环保意识、环保行为和环保满意度三个方面。总体水平呈上升趋势,但是环保行为则呈现倒U形下降趋势,成为未来环境意识总体水平能否稳步提升的关键,且公众更多地认为政府和企业应对环境问题负有重要责任②责任主体比重由大到小分别是中央政府、地方政府、企业、个人和社会团体。(闫国东等,2010)。谢瑾等(2015)基于“雾霾天,是否开车”的网民调查发现,我国网民个人参与雾霾治理的责任感较差,大多数人认为雾霾治理应由政府来做。Harris(2008)的研究也发现中国目前对待环境问题更倾向于表达环境保护意愿,而在实际行动上往往畏葸不前。随着人们对环境质量需求的日益迫切,公众参与环境保护活动已经成为环境保护向更高、更深层次推进的重要支点。在日益严峻的环境污染冲击下,公众如何作出环境行为决策?环境污染的暴露和感知能够引发集体的环境认知和环境行为改变吗?是更多地反思自身的生活方式,从自己做起应对环境危机,还是更多地将矛头指向政府?这些问题的回答,对促进公众积极的环境行动,形成政府、企业和公众的环境治理合力,无疑具有重要的现实意义。

本文研究发现,环境污染激发了公众对环境问题的关注,促进了公众积极的私人环境保护行动,同时也表现出公众对政府环境工作的不满以及深层次公共环境行动依然迟缓等特征,且环境污染对不同社会群体的环境关注的影响具有较大差异。与现有文献相比,本文的边际贡献主要体现在:首先,现有研究大多集中于从心理学和社会学的视角来探讨环境行为的社会基础,而忽略了宏观环境和经济因素对个人环境行为的影响。本文的工作有助于把握公众环境行为的整体决策趋势和机制特征。其次,本文研究比较了环境污染对不同类型环境关注影响的差别,由浅层的环境关注和对政府的评价到深层的环境行动,同时本文也考察了环境污染对不同社会群体环境关注影响的异质性,这弥补了许多文献仅考察单一环境行为的不足,有助于对环境污染与环境关注的关系做出更加全面的阐释。再次,本文对环境污染影响居民环境关注的理论机制进行了梳理,并提出了个体由环境态度到环境行动的决策机制,这为更深入的理论分析和解释提供了基础。

二、文献背景与研究假说

(一)环境关注及其影响因素的文献梳理

Dunlap和Riley(2002)将环境关注定义为,人们意识到并支持解决涉及生态环境问题的程度或意愿。然而,公众的环境关注是多元和复杂的,涉及环境感知、环境态度、环境行为等。实际上,个人的态度、意图和行为之间存在明显的差别,三者间存在一定的距离。根据计划行为理论,人的行为的产生与改变有着复杂的心理过程,态度通过行为意向产生影响,而行为意向也受到行为主观规范以及感知到的行为控制的影响(彭远春,2013)。因此,环境感知是环境关注产生的前提,环境态度体现为公众对环境关注的程度,但是环境态度不一定产生环境行动,故更深层次的环境关注则为具体的环境行动。而环境行动又可分为私人和公共两个维度(Hunter等,2004),前者被称为浅层环境行为,后者被称为深层环境行为(王凤和阴丹,2010)。

长期以来,对环境关注影响的因素研究多集中在心理学和社会学领域,侧重强调认知、情感、信念、价值观、文化等因素对环境行为的影响(彭远春,2013),考察环境态度与环境行为以及环境认知-环境态度-环境行为间的线性关系(Bamberg和Möser,2007;孙岩等,2012;杨成钢和何兴邦,2016)。随着研究的不断深入,一些文献开始关注外在因素对环境态度和环境行为的影响。Guagnano等(1995)提出的A-B-C模型认为,环境行为是个体环境态度和社会结构、社会制度与经济动力等外在条件共同作用的结果。

遵循上述理论路径,现有的研究多从个体社会经济特征和宏观经济环境两个方面展开。

首先,针对社会经济特征,基本形成了以下假设:一是年龄假设。大都认为年轻人具有更高的环境关注水平,更愿意采取积极的环境行动。因为年轻人具有更新的环境生态理念,并且由于环境污染的阶段性特征,年轻的一代相比年老的一代对环境污染具有更加深刻的印象。二是社会阶层假设。社会经济地位较高者具有更强的环境偏好;社会经济地位较低者更加关注基本的生存条件,而对环境污染问题相对忽视(Liere和Dunlap,1980;Jones和Dunlap,1992;栗晓红,2011;Conroy和Emerson,2014)。三是性别假设。通常认为女性具有更高水平的环境关注度,很大程度上是因为她们母亲的身份,更加关注环境对孩子的影响(Hunter等,2004;王建明等,2011)。四是居住地假设。与乡村地区相比,城市地区面临的空气污染、水污染等环境问题更为突出(范叶超和洪大用,2015),因此,城市居民具有更高的环境关注水平。此外,一些研究还考察了意识形态和政治特征的影响(Guber,2003)。

其次,针对宏观经济因素的影响,体现为两个假说。一是经济富裕假说,即经济发展程度越高,公众的环境行为越积极(Diekmann和Franzen,1999)。一方面,是源于收入提升对更高环境质量的需求;另一方面,随着预算约束线的上移,更多的环境改善支出成为可能。二是经济应急假设(Economic Contingency Hypothesis)。当宏观经济形势较差,经济弱势群体更关注经济增长,而不是环境保护。如Elliott等(1997)发现,在经济繁荣时期,对环境保护支出的支持增强,经济衰退时则减弱。Greenberg(2004)、Conroy和Emerson(2014)分别基于盖洛普调查数据发现,当经济形势走弱,人们更加关注经济增长,而弱化环境保护。Kahn和Kotchen(2010)发现,低经济增长率和高失业率会降低公众对减缓气候变化的支持。

通过文献梳理可以发现,现有研究存在以下不足:其一,关于环境关注的研究多从社会经济特征的视角切入,缺乏对环境污染影响环境关注的作用机制的系统梳理和实证检验。其二,环境关注的讨论多集中于环境态度,如对环境问题的关注,对实际环境行动的研究很少,缺乏环境意愿与环境行动的比较。本文正是从这两个方面弥补现有研究的不足。

(二)环境污染影响公众环境关注的作用机制与假说

环境关注最直接的来源就是对环境污染的暴露和感知,这种污染暴露的机制也被称为污染驱动假说(王玉君和韩冬临,2016)。首先,环境污染越严重,公众越能够感受到相应的环境风险,进而增强对环境污染的认知。对环境污染风险的认知取决于两方面的因素:一是切实感受到环境污染带来的伤害,如健康疾病风险、生理的疼痛感和心理的愉悦感、个人的幸福感等。Gu等(2015)基于Helsinki地区的研究发现,在空气污染的影响下,室外工作经历高疼痛的群体更加关注环境。二是环境污染暴露者的环境知识水平,只有具备相应的环境知识才能认清环境污染的风险,进而增强环境关注度。聂伟(2014)的研究表明,环境知识是不同区域和城乡间的环境关注度差异的重要因素。

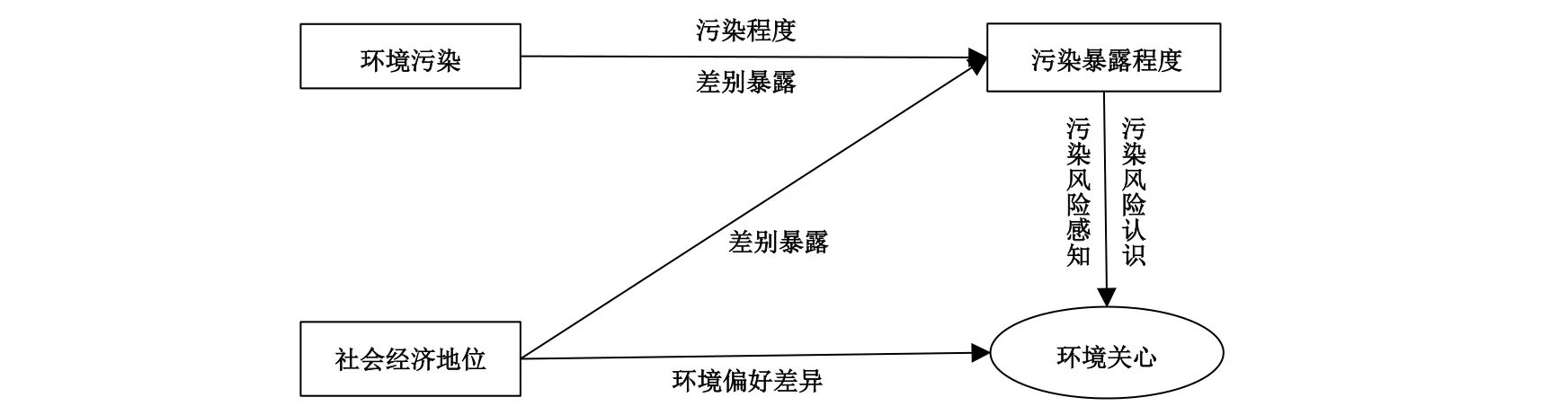

其次,即使在同样污染程度下,不同的社会群体受环境污染影响的程度也存在很大的差异。与污染源越近,或经历过环境侵害,对环境问题就越关注(左翔和李明,2016)。除此之外,关于差别暴露对环境关注的影响形成了系列假设,包括:差别职业、差别体验等(范叶超和洪大用,2015)。一般认为弱势群体更容易陷入更高的健康风险之中,而弱势与非弱势群体的划分很大程度上又依赖于社会经济地位的高低(李梦洁,2015)。上述说明的是被动的环境关注机制,而主动的环境关注更多地体现为“收入-环境”偏好机制。环境质量作为较高层次的消费需求,收入越高对环境质量的偏好和要求就越高,这自然就表现为更积极的环境关注度。基于上述逻辑关系,绘制环境污染影响环境关注的作用机制如图1所示,同时提出待验证的理论假说。

图1 环境污染、社会经济地位影响环境关注的作用机制

假说1:一个地区环境污染越严重,公众的环境关注度越强。

假说2:环境污染更容易驱动社会经济地位较高者的环境关注度。

然而,环境态度与环境行动往往存在很大的距离。其主要差别在于:个人在表达环境关注态度时,不需要付出实际的成本;而环境行动则需要支付一定的成本,包括收入成本、时间成本等,如减少开车而增加时间成本,对闲暇时间的挤占等。一个人可能不太再愿意牺牲个人的兴趣和快乐而致力于环境保护,而对污染的感知能够促使自我牺牲的环境行动。从个人理性视角看,环境行动的收益与成本并不一致,当个人收益不能弥补成本支出时,环境行动的动力就会不足。为了反映个人是否愿意付出环境行动的成本,假设个人做出环境行动的决策取决于实际环境行动所获得的净效用 Ui:

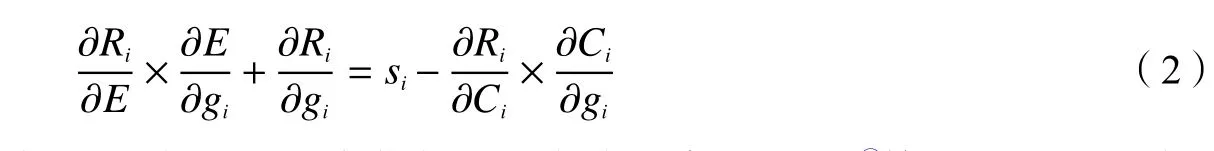

其中:R (·)是收益函数,取决于个人消费 Ci、环境行动gi①环保主义者更能够从环境保护行动中获得更高的效用收益。和环境质量 E,假设单位环境行动的成本si是固定的。收益函数满足∂R/∂C>0,∂R/∂E>0 ,∂R/∂gi>0,且 ∂2R/∂C2<0 ,∂2R/∂E2<0,∂2R/∂gi2<0。则效用最大化的一阶条件为:

其中:左端表示个人行动通过促进环境质量改善带来的间接满足感或收益,②实际上,个人环境行动对整体环境质量的改善微乎其微,因此,该项可以忽略不计,或者可以把环境质量看作是外生的。第二项表示环境行动为个人带来的直接收益,比如由于个人具有一定的环境知识和认知,通过环境行动能够带来直接的满足感。右边第一项表示采取环境行动的固定成本,第二项表示环境行动对消费产生的挤出效应,进而降低消费带来的效用。例如个人参加环境保护公益活动、减少汽车出行等活动均会降低个人的闲暇时间,对日常消费带来的效用产生挤出效应。在该效用最大化的条件下,可以确定一个最优的环境行动 gi∗。根据Hotelling引理,环境行动即为环境质量和环境行动成本的函数。据此提出如下待验证的研究假说:

假说3:环境行动成本越高,环境污染对环境关注度的驱动效应越小。

如果只是关注环境问题,相应的环境行动成本几乎为0。而从环境行动的角度来说,相对于私人环境行动,更深层次的公共环境行动需要付出更高的环境行动成本,③从CGSS的调查问卷可以很容易判断该特征。如参加环境公益活动,环境保护捐款等。因此,该假说的一个备择假设是:

相对于公共环境行动,环境污染更容易驱动私人环境行动。

三、模型、数据和实证结果

(一)模型、数据和变量

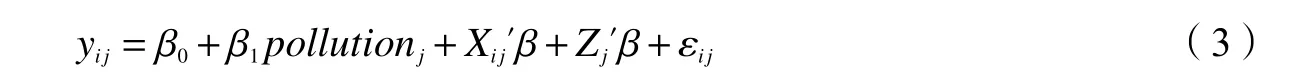

本文采用的数据来源于2013年中国综合社会调查(CGSS),样本量为11 438人。为了检验环境污染对中国公众环境关注的影响,设定如下回归方程:

其中:被解释变量 yij表 示第 j个 地级市第i个居民的环境关注。根据CGSS有关环境的调查问题,本文研究的环境关注体现在三个方面:一是对环境问题的关注;①对应在CGSS2013调查问卷的问题为:下列各种社会问题中,您认为最先需要解决的是什么吗?回答是环境问题为1,否为0。由于认为环境问题是第一需要解决的样本仅有342个,占全部样本的比例过低,为此根据调查问题,如果被调查者认为环境问题是第一、第二和第三需要解决的问题,均表示被调查者认为环境问题是最先需要解决的问题。二是环境行动,参照王玉君和韩冬临(2016)、王薪喜和钟杨(2016)的研究,分为私人环境行动和公共环境行动;②其中私人环境行动对应的问题为:在最近一年里,您是否从事过下列活动或行为?包括:垃圾分类、讨论环境问题,买日常用品自己带购物袋、塑料包装袋重复利用、主动关注环境信息等五个问题。答案依次为:从不、偶尔、经常。公共环境行动对应的问题为:在最近一年里,您是否从事过下列活动或行为?包括:环境保护捐款、积极参加环境宣传教育、积极参加环保活动、自费养护树林或绿地、环境问题投诉等五个问题。答案依次为:从不、偶尔、经常。三是对政府环境工作的评价,包含对中央政府和地方政府的评价。③对应的问题为:您认为中央政府或地方政府的环境保护工作做得怎样?设定的有序排列答案为:(1)片面注重经济发展,忽视了环境保护工作;(2)重视不够,环保投入不足;(3)虽尽了努力,但效果不佳;(4)尽了很大努力,有一定成效;(5)取得了很大成就。在以上被解释变量中,对环境问题的关注用二值变量表示,对政府环境工作的评价为多值离散变量。现有的一些研究如洪大用等(2014)、王玉君和韩冬临(2016)验证了CGSS环境关注量表具有较好的信度和效度水平,可以对这些选项进行累加分析,故将私人环境行动和公共环境行动视为连续变量。pollutionj是第j个城市的环境污染强度,④虽然CGSS(2013)没有提供城市代码,但是由于其与CGSS(2010)采用同样的抽样设计,故通过两者的匹配来确定2013年样本的调查城市。本文分别采用2010-2012年各地级市年均单位土地面积的工业烟尘、SO排放量的对数来衡量,⑤采用三年的均值是为了更准确地估算一个地区的污染量,用2012年一年的数据回归结果并没有太大改变。《中国城市统计年鉴》也提供了各地级市工业废水排放量,但是笔者认为,废水排放具有局域性,对公众环境关注的影响不如大气污染物直接和可比。而且居民也会通过搬迁等方式来规避水污染,更容易产生内生性问题,故本文未采用该变量。相关数据来源于《中国城市统计年鉴》。 X 是居2ij民个人特征,基于当前的一些研究,如聂伟(2014)、Rama 等(2015)、王玉君和韩冬临(2016),包括年龄、性别、婚姻、收入、教育程度、政治面貌、工作状态和环境知识等。 Zj是城市特征变量,包括2010-2012年各地级市的年人均GDP、人力资本和信息化水平,数据来源于《中国城市统计年鉴》。主要变量的描述性统计如表1所示。

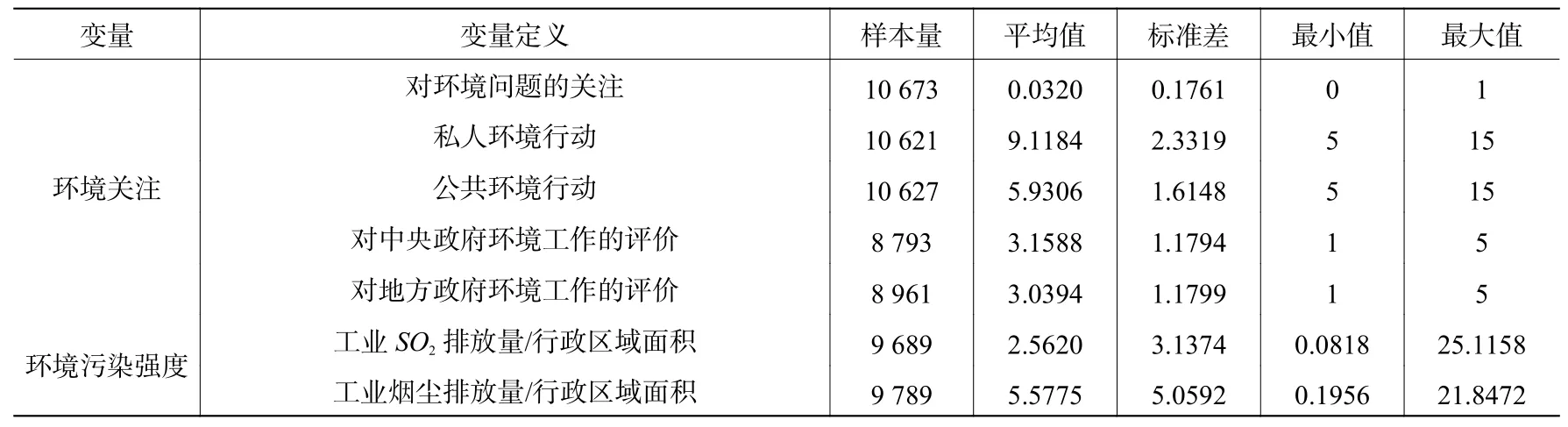

表1 主要变量定义及描述性统计

续表 1 主要变量定义及描述性统计

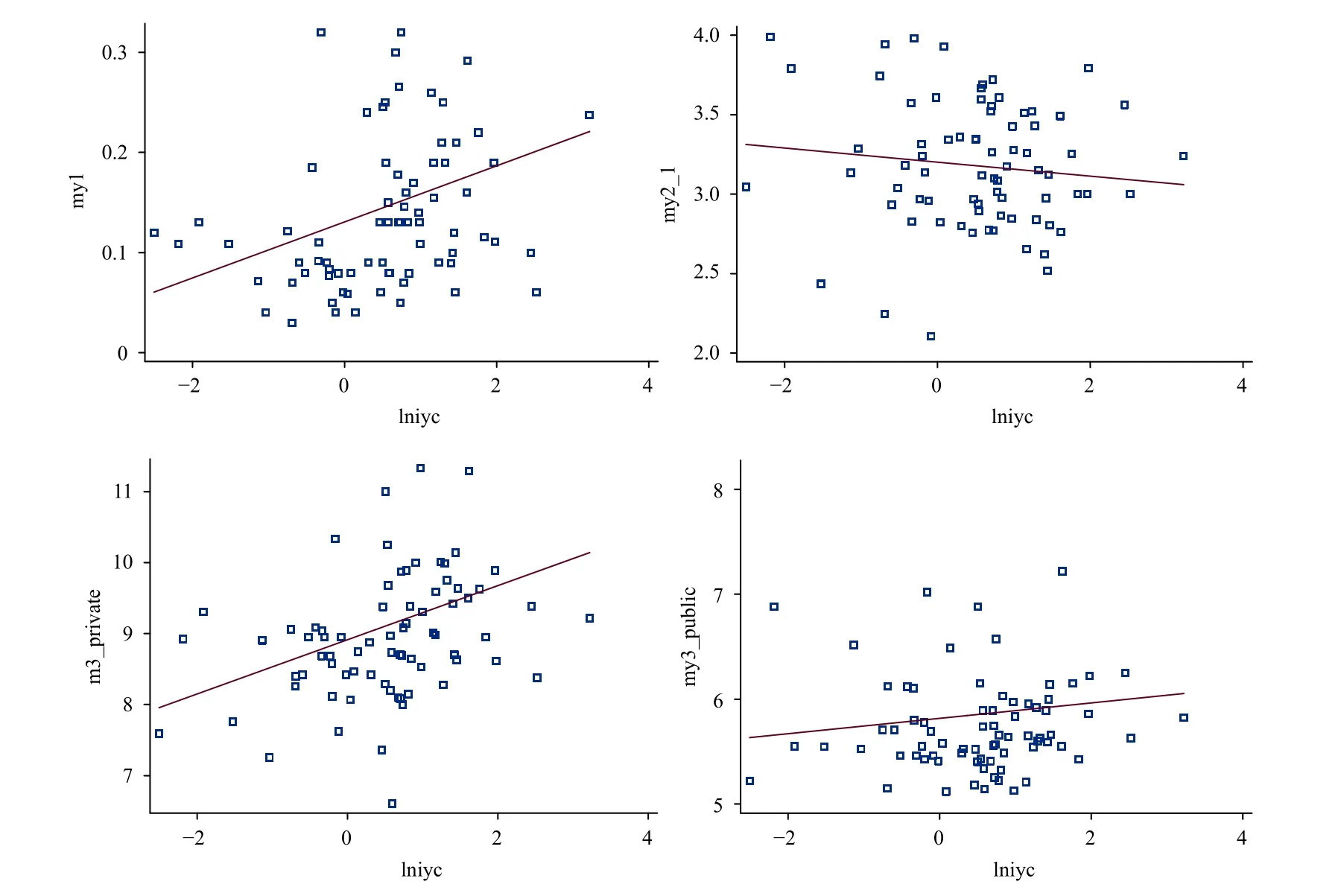

图2分别描绘了地区污染程度与环境关注(对环境问题的关注、对中央政府环境工作的评价、私人和公共环境行动)之间关系的散点图。可以看出,对环境问题的关注、私人环境行动与地区环境污染强度均存在明显的正相关关系,即环境污染越严重的地区,当地居民的环境关注度和私人环境行动越强。而对中央政府环境工作的评价与地区环境污染强度之间存在明显的负相关关系,即环境污染越严重,居民对中央政府环境工作的评价越低。公共环境行动与地区环境污染强度虽然呈现正向关系,但是相对于私人环境行动的斜率要小得多。

图2 工业烟尘排放与环境关注度散点图

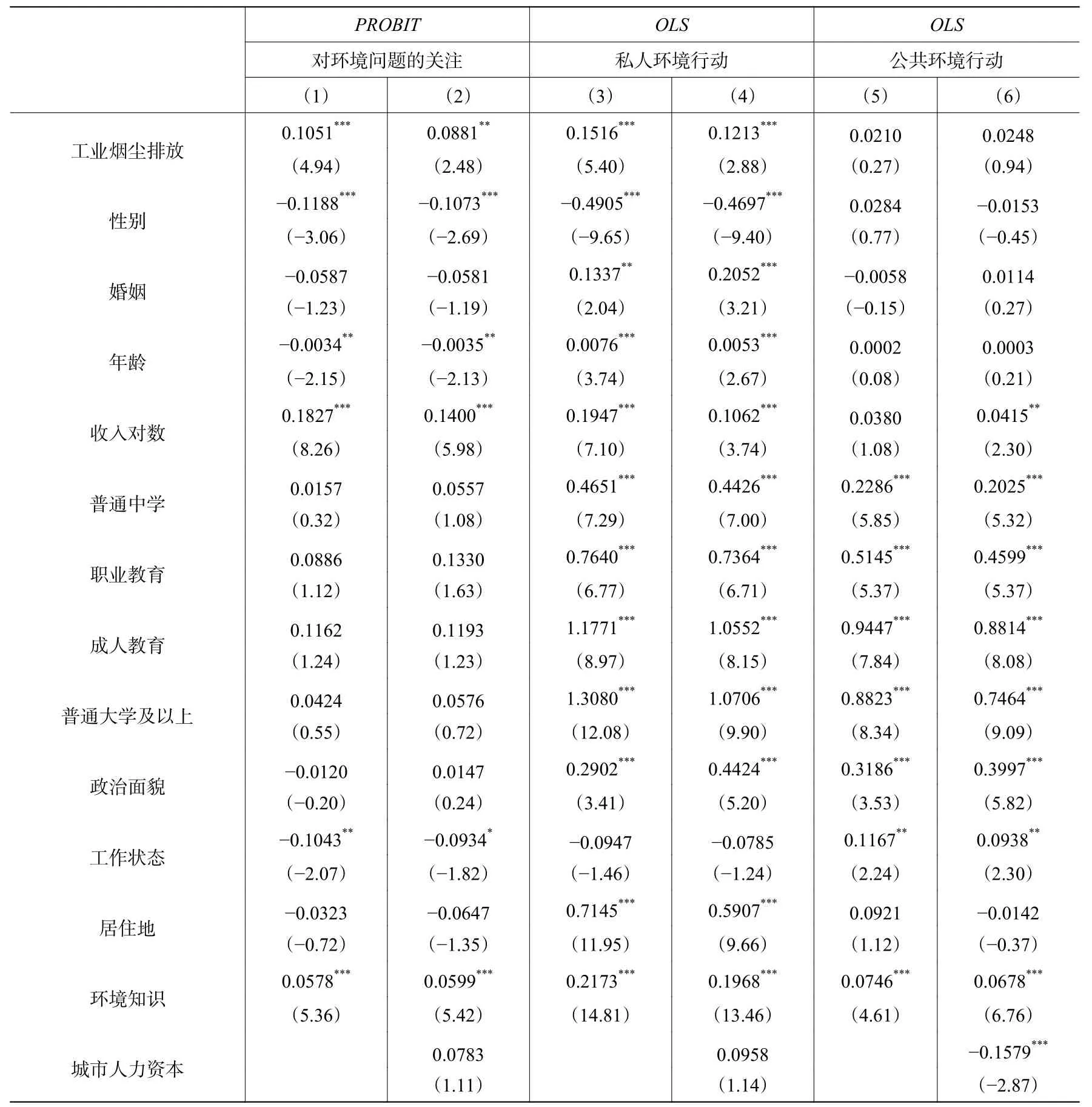

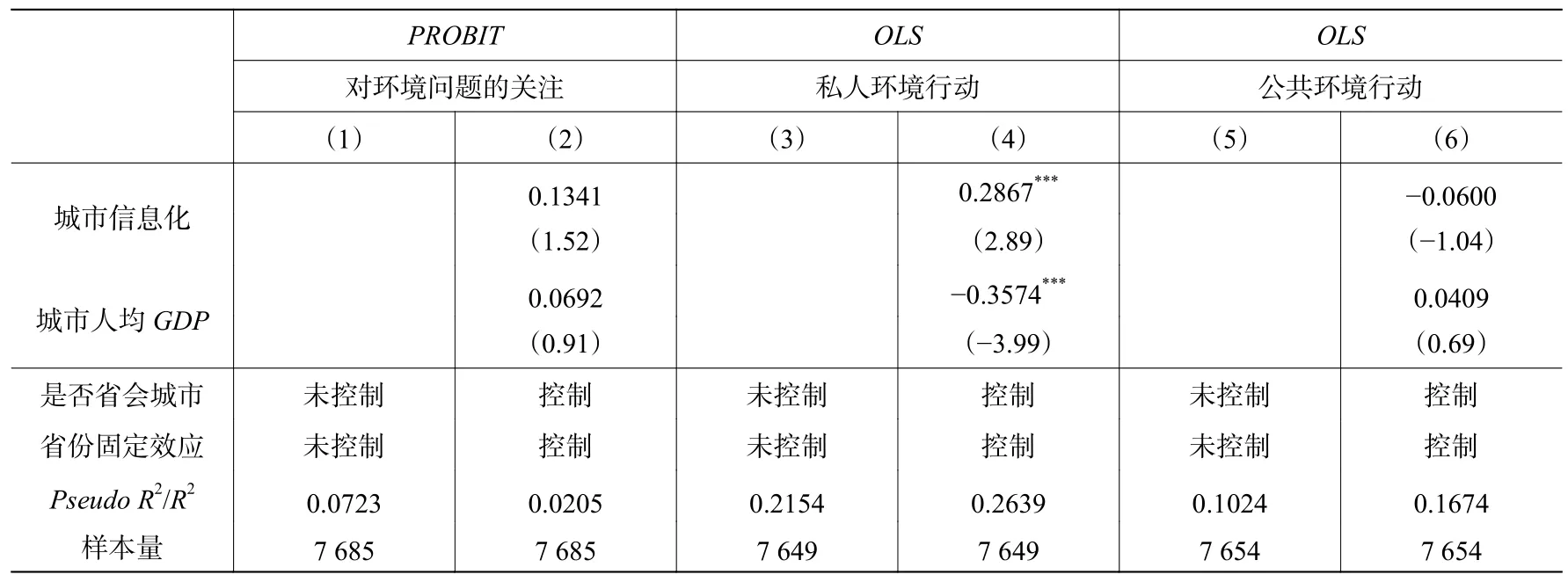

(二)基准回归结果

根据被解释变量的数据类型,分别采用Probit、OLS对以环境问题关注和环境行动反映的环境关注度进行回归,解释变量为单位土地面积的工业烟尘排放。表2中的(1)、(3)、(5)列为未控制市级层面控制变量的回归结果,(2)、(4)、(6)列为控制市级层面控制变量的回归结果。结果表明,环境污染显著增强了公众对环境问题的关注,以及付出更加积极的私人环境行动,但是环境污染对公共环境行动的影响并不显著。这些结果证实了假说1和假说3。因为一般情况下,公共环境行动的成本相对更高,因此,相对于私人环境行动,环境污染对公共环境行动的影响较小。王玉君和韩冬临(2016)的研究也认为,抗争性公共环保行为的成本和风险在环境污染严重的地区更大,导致公众不愿意参与。

表2 环境污染对环境关注的影响

续表 2 环境污染对环境关注的影响

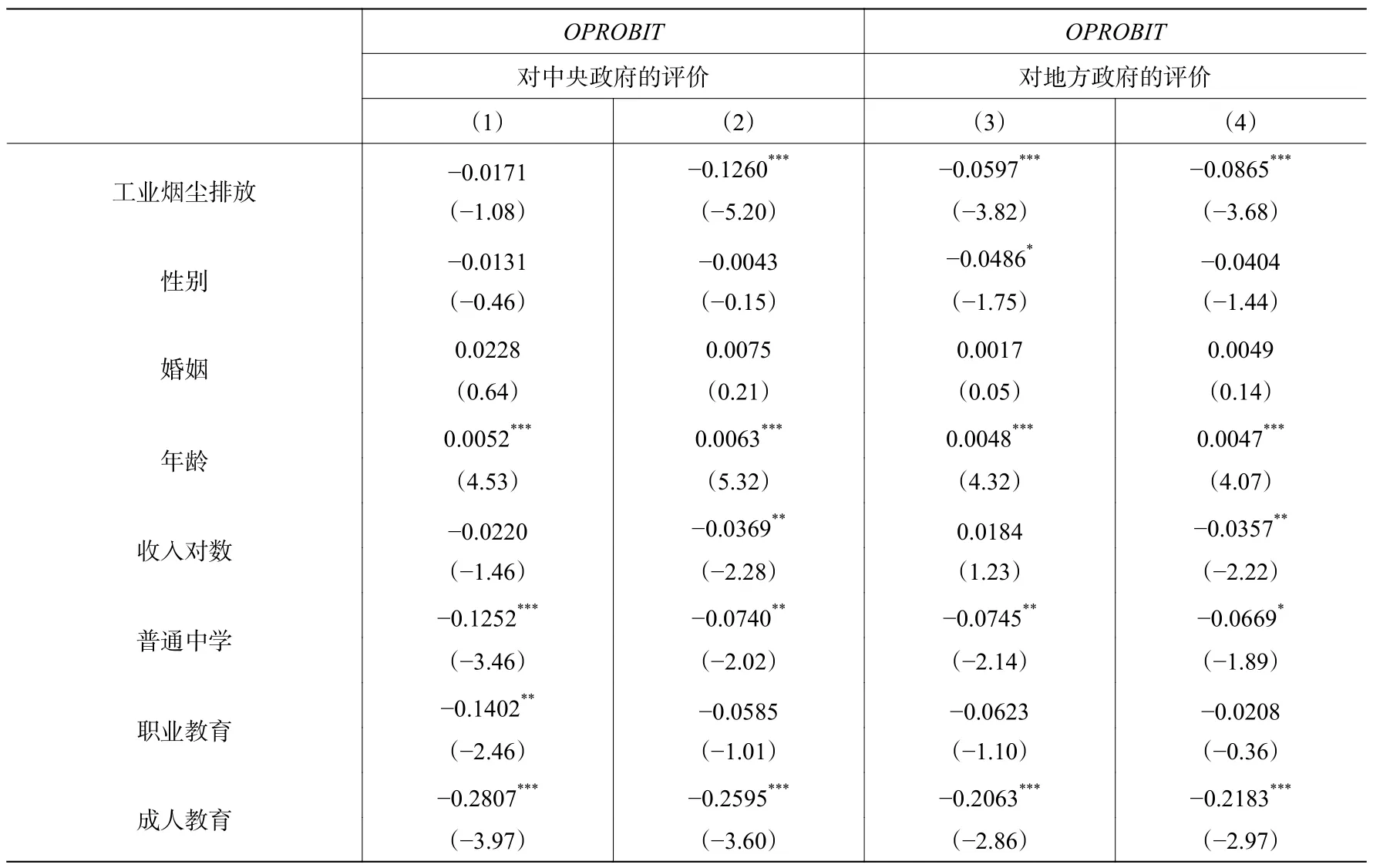

为了考察环境污染对公众环境责任认识的影响,分别以公众对中央和地方政府环境保护工作的评价作为被解释变量进行有序Probit回归,见表3。结果表明,环境污染导致公众对政府环境工作的评价降低,且对中央政府环境工作评价的下降更为明显,这反映出公众对中央和地方政府环境责任评价的分化。这一结论无疑是非常有意思的,同时也是合理的。一方面,说明我国公众的环境保护态度多是政府依赖型;另一方面,公众认为中央政府需要承担更多的环境保护责任。这种对政府环境保护的依赖有着深刻的制度根源,即自上而下的环境政策(周娟,2010)。从另外一个角度来说,在环境污染日益加剧的情况下,公众对地方政府环境工作的容忍度要高于中央政府,因为前者与当地的经济发展关系更为密切,这也从侧面说明了公众在经济增长与环境问题上的权衡。

表3 环境污染对公众环境责任认识的影响

续表 3 环境污染对公众环境责任认识的影响

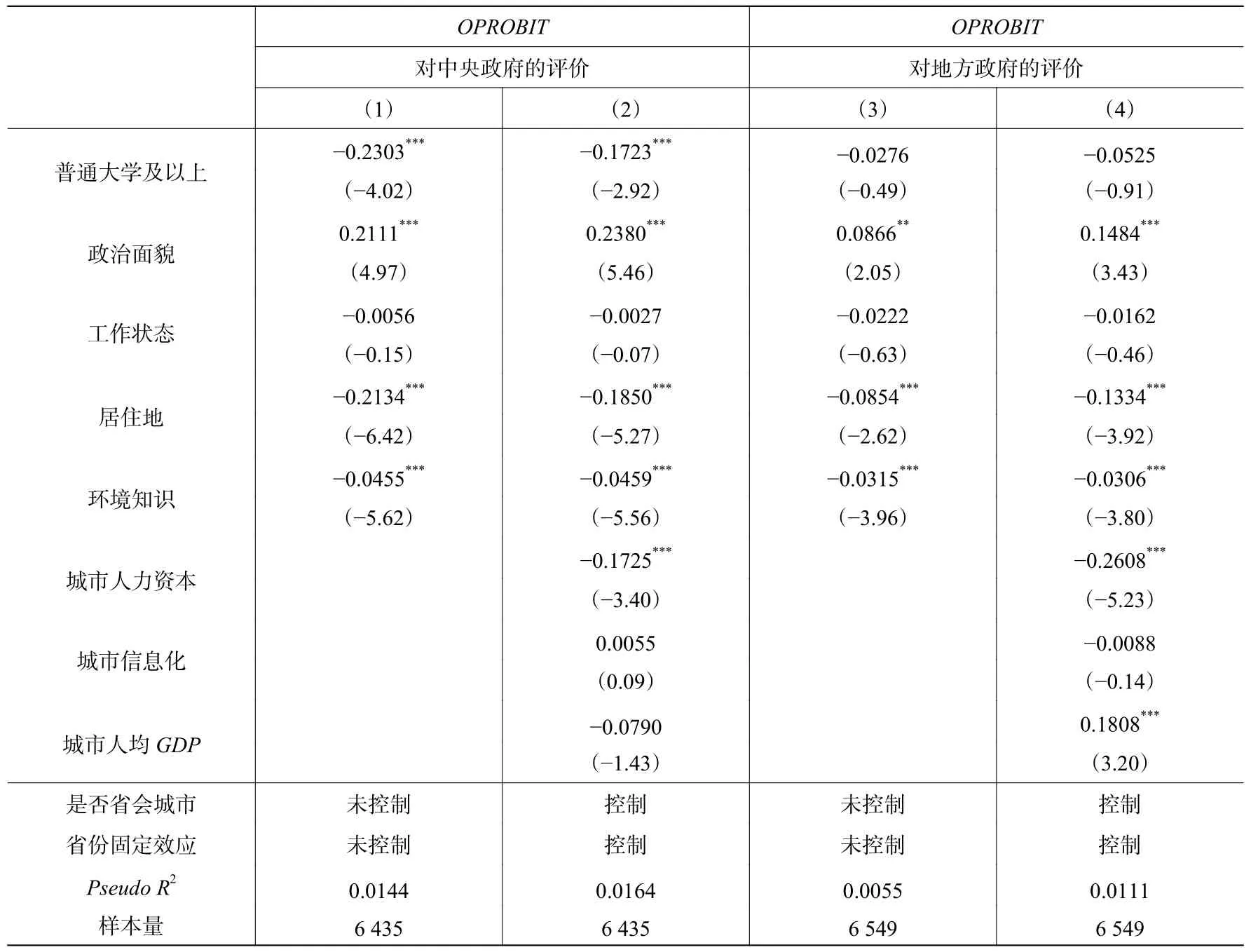

根据有序Probit模型的回归结果,在表2和表3的基础上进一步报告在自变量取均值时,环境污染对环境关注影响的边际效应,见表4。结果表明,单位土地面积的工业烟尘排放每增加一个百分点,公众认为环境问题是最先需要解决问题的概率就显著上升1.89个百分点,对中央政府环境保护工作的认可(即居民选择y=4和y=5的概率)显著下降3.69个百分点,对地方政府环境保护工作的认可显著下降3.02个百分点。

表4 环境污染对公众环境关注的边际影响

对个人特征变量来说,男性对环境问题的关注和实际的环境行动均显著低于女性。老年人对政府环境保护工作的评价更高,且老年人的私人环境行动显著高于年轻人。收入越高的人,越认为环境问题最重要,具有更加积极的私人和公共环境行动。但是收入越高,对中央政府环境保护工作的评价越低。不同受教育群体对环境问题的关注没有显著差异,但是教育水平越高,就会采取更加积极的环境行动,同时对政府环境保护工作的评价也越差。城乡居民对环境问题的关注差异不明显,但是城市居民的环境行动显著高于农村居民,同时城市居民对政府环境工作的评价也更差。除了年龄之外,这些结果与现有的一些关于不同社会人口特征间环境关注差别的研究一致(Conroy和Emerson,2014)。老年人环境关注高于年轻人的原因可能在于:一方面中青年人更加关注个体生计等问题,相应较少关注环境问题。另一方面,可能由于老年人接受集体主义教育较多,社会责任感相对较强(宋言奇,2010;王建明等,2011)。除此之外,婚姻状态仅对私人环境行动的回归结果显著,已婚者的私人环境行动显著高于未婚者,某种程度上讲,这可能是与父母的身份有关。共产党员对政府环境工作的评价显著高于非共产党员,同时共产党员进行私人和公共环境行动的概率也明显高于非共产党员,这表明党员更愿意支持和参加政府的环境公共事务。工作与否不会影响个人对政府环境工作的评价,但是处于工作状态的群体进行私人环境行动的概率较低,采取公共环境行动的概率较高。这可能是由于很多公共环境行动多由单位团体统一组织,更有机会参加环境保护公共活动。环境知识水平越高,公众进行实际的环境行动就越多,对政府环境保护工作的评价越差,这与理论的预期相一致。

此外,从城市层面看,经济发展水平越高,对环境问题的关注度也越高,并且能够增进对地方政府环境保护工作的好评。信息化水平能促进居民积极地采取私人环境行动,说明媒体和环境消息的披露更有助于增加公众的环境保护参与(Conroy和Emerson,2014)。此外,人力资本水平越高的城市,对中央政府环境保护工作的评价越差,采取实际环境行动的概率越低,这在一定程度上反映了环境需求与环境行动的差距。

(三)内生性和稳健性检验

逆向因果和遗漏变量,可能导致表2和表3的回归结果有偏且非一致。但是就上述回归结果而言,逆向因果关系和遗漏变量问题可能并不严重。首先,更加积极的环境问题关注和环境行动可能通过个人环境行为或者促进政府加强环境管制等方式减轻环境污染,但是这并不会对历史上的地区环境污染产生影响。本文采用的是2013年CGSS数据与2010-2012年城市环境污染的匹配数据,也就是说上述回归中的逆向因果关系可能并不明显。其次,影响当前各地级市环境关注行为的因素,也不会对历史上的环境污染水平产生影响。

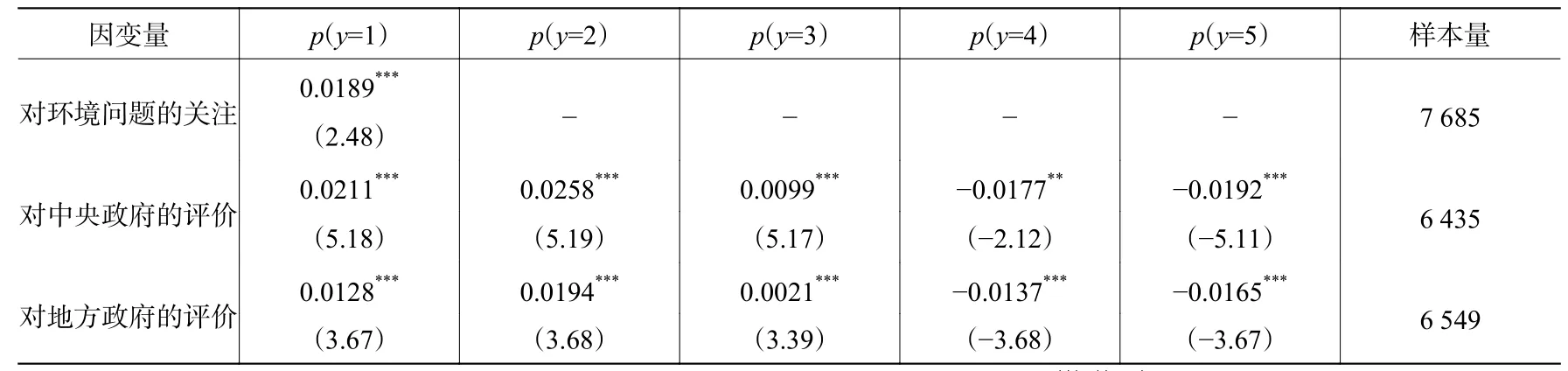

为了规避上述回归中可能存在的内生性偏误,本文采用各地级市的矿产资源储备量作为地区环境污染的工具变量。因为矿产资源的开采和矿石能源的燃烧是空气污染的重要来源,一般而言,资源型城市的环境污染也更加严重。本文采用各地级市的矿山数量来表征一个地区的矿产储量水平。《中国矿业年鉴》提供了各省地级市的大型、中型、小型和微小型矿山企业的数量,我们参照陈硕和陈婷(2014)的方法①他们采用大、中、小型煤矿数量反映该地区煤炭储量的丰富程度。,对不同规模的矿山进行加权求总得出各地区矿产资源储量的指数,将大型矿山的权重设为4,中型矿山的权重设为3,小型矿山的权重设为2,微小型矿山的权重设为1。基于此,本文采用两阶段回归模型进行估计,其中对环境问题关注的估计采用IVProbit方法,为简便起见,其他均采用2SLS方法进行估计。回归结果表明,环境污染激发了公众对环境问题的关注,驱动公众采取更加积极的私人环境行动,但是环境污染对公共环境行动的影响并不显著。在环境责任认识上,环境污染降低了对政府环境工作的评价,且对中央政府的影响要大于地方政府。见表5所示。

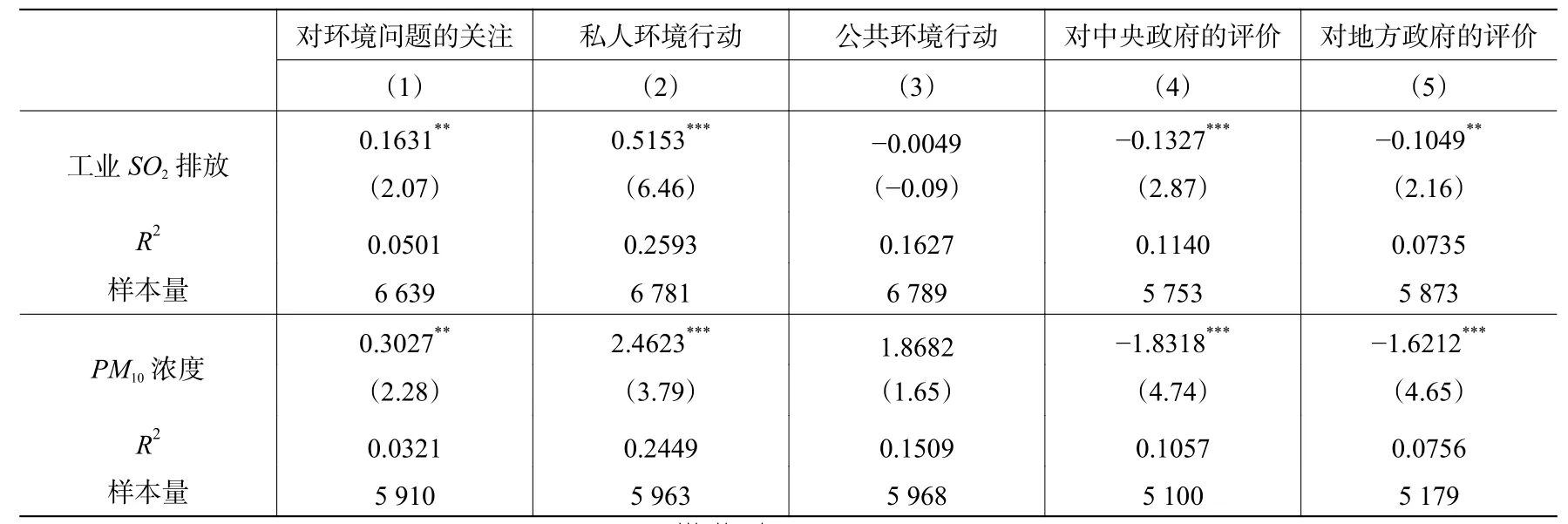

表5 工具变量估计结果

为了进一步考察回归结果的稳健性,本文分别引入单位土地面积的工业二氧化硫排放和城市可吸入颗粒物(PM10)的年均浓度作为各地级市环境污染的替代变量①其中前者采用的是各地级市2010-2012年的均值。后者由于数据来源限制,采用的是2012年各地级市PM10年均浓度,相关数据来源于《中国环境状况公报》以及各地级市环保局网站。PM10是在环境空气中长期飘浮的悬浮微粒,对大气能见度影响很大,也最容易被公众感知。感谢匿名审稿人提出的宝贵修改建议。进行估计,前者回归结果见表6上半部分,后者回归方程结果见表6下半部分,两部分的回归均控制了人口特征和城市特征变量以及是否省会城市、省份固定效应。稳健性估计结果进一步表明,环境污染增加了公众对环境问题的关注,导致对政府环境保护工作评价的降低。在环境行动上,环境污染激发了私人的积极环境行动,对公共环境行动的影响则不显著。

表6 稳健性估计结果

在表6稳健性回归的基础上,我们进一步以各地级市的矿产资源储备量作为工具变量对工业SO2排放和PM10浓度进行内生性检验。表7汇报的是采用2SLS法的第二阶段回归结果,可以看出结果依然显著,结论与表6回归结果一致。

表7 针对工业SO2排放和PM10浓度的内生性检验结果

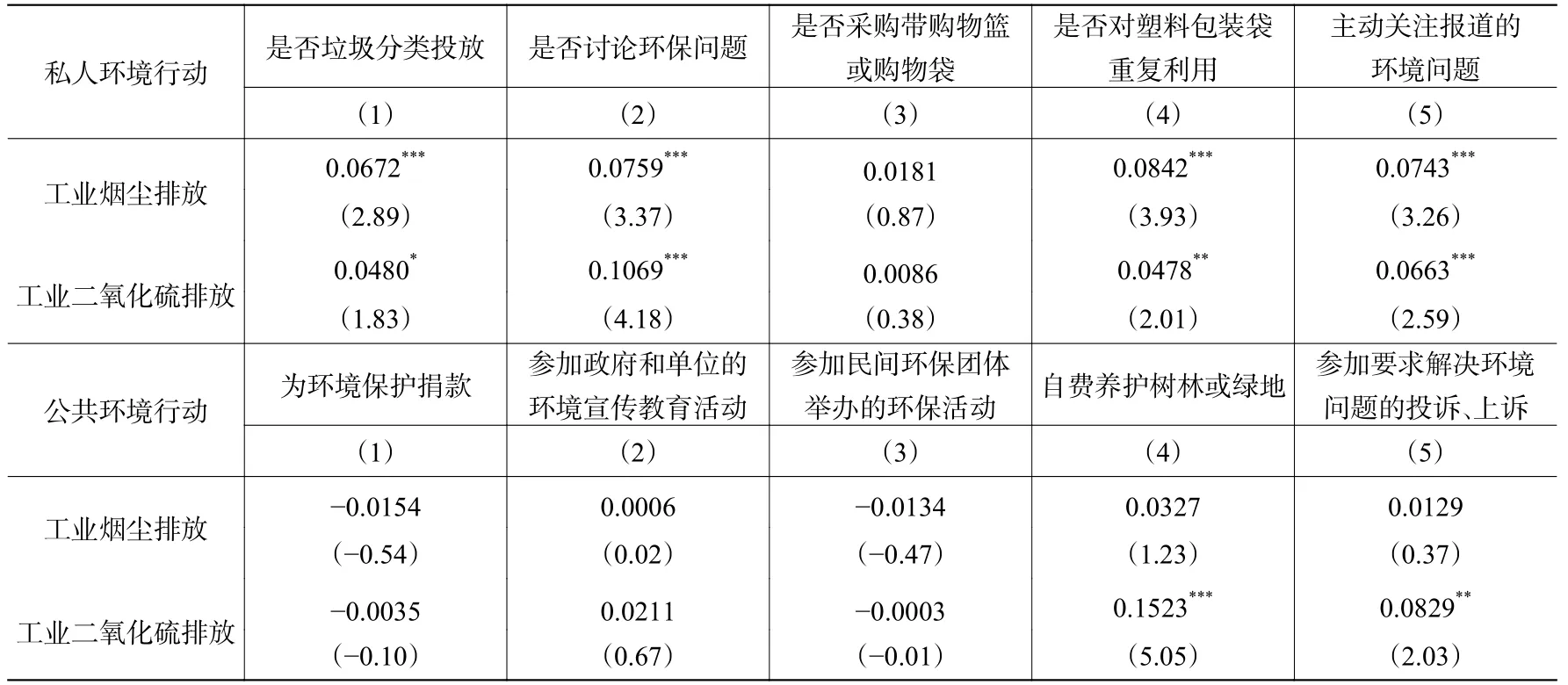

由于当前的结果可能与问卷中关于公共环境行为调查的问题和测量的滞后性有关,因此,本文还通过对私人和公共环境行为的各个调查问题进行回归检验。表8是针对反映私人环境行动和公共环境行动的不同具体问题的回归结果,与表2和表3的回归结果相类似。结果表明,工业烟尘和二氧化硫排放显著促进了私人环境行动,针对每个私人环境行为的调查问题均正向显著。在公共环境行动上,针对不同污染物的大部分回归结果都不显著,说明公众的公共环境行为对环境污染的反应较弱,仅工业二氧化硫排放对公众更多参与自费养护树林或绿地以及要求解决环境问题的投诉、上诉产生了积极的促进作用。而对环保捐款、参加政府、单位和民间环保团体环境活动的影响不显著。这更多地反映了在环境污染的驱动下,公众更多地表现为抗争行为,而对政府和其他社会团体的相关公益活动参加则较少。当然,这也可能源于政府环境信息公开的不足和环境社会团体力量的薄弱。

表8 针对具体调查问题的回归结果

(四)环境污染与不同社会群体的环境关注

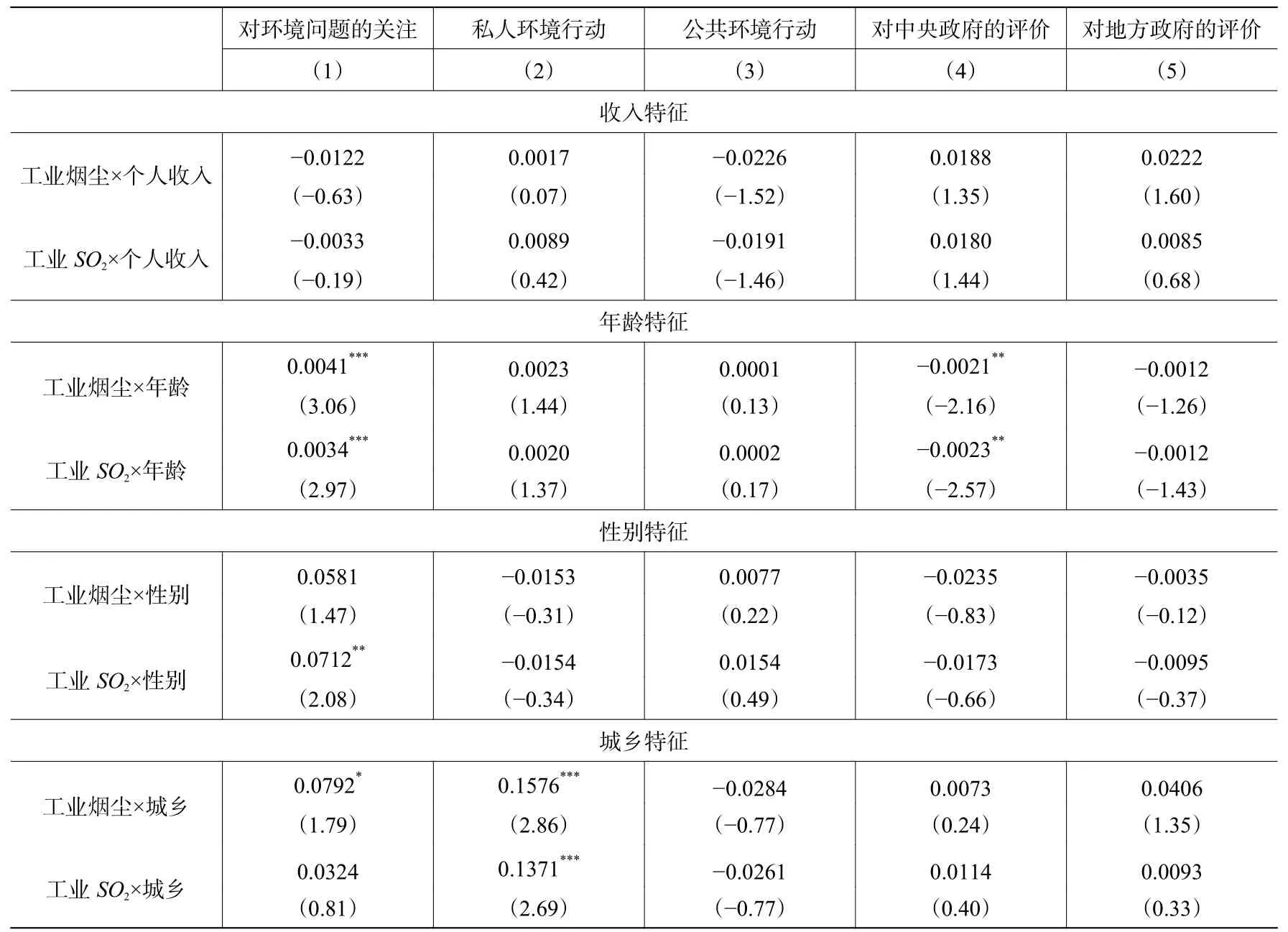

基于环境污染影响公众环境关注的理论机制,一方面,不同社会阶层群体暴露于环境污染的程度不同;另一方面,不同社会阶层群体对环境质量的偏好也并不一致,这会导致不同社会群体环境关注的异质性。为了对假说2做出验证,参照现有研究,进一步考察在环境污染冲击下,不同的收入、性别、年龄、居住地的环境关注差异。将前文的回归方程拓展为:

其中:indij是个人特征,包括收入、性别、年龄和居住地;其他的变量与方程(3)一致,对应不同被解释变量的回归方法也与上文相同。

从表9中的回归结果可以看出,在对环境问题的关注上,不同收入群体间不存在显著差别,但是老年、男性和城市群体更加关注环境问题。这说明在环境污染的外部冲击下,不同社会群体对环境问题的关注呈现分化特征。但这并非是社会经济地位的差别所致,可能更多的是源于对环境污染的差别体验和感受。实际环境行动方面,在环境污染的影响下,城市居民的私人环境行动显著高于农村居民。而环境污染对不同收入、性别和年龄群体的私人和公共环境行动均不存在显著差别。这在一定程度上与空气污染的暴露和感知有关,根据基准回归结果,这说明在环境污染的驱动下,各类社会群体均采取了积极的环境行动。在对政府环境工作评价方面,环境污染与个体特征的交叉项回归结果大都不显著,说明不同年龄群体对政府环境工作的评价较为一致。从回归结果看,相对于年轻群体,环境污染导致老年群体对政府环境工作的评价更差,这可能源于老年群体对空气污染的感受更为明显。

表9 环境污染与不同社会群体的环境关注

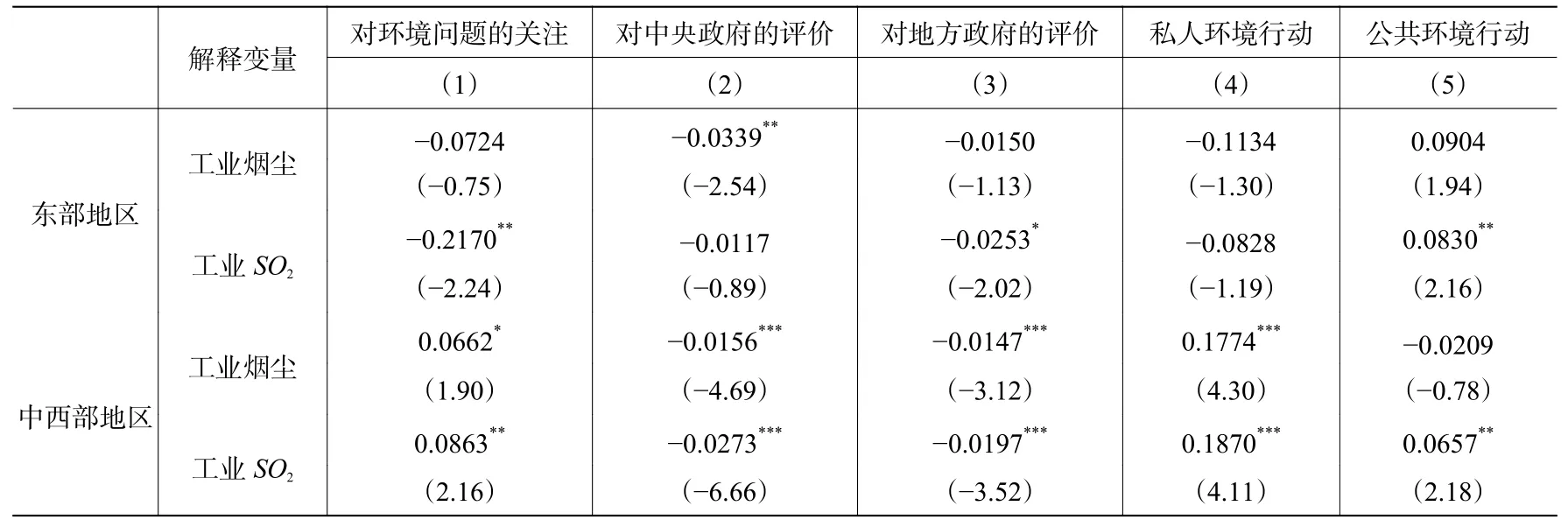

(五)环境污染与不同地区公众的环境关注

在不同社会群体特征差异的基础上,本研究进一步考察不同地区的差别。为此,将样本划分为东部地区和中西部地区分别进行回归,比较环境污染驱动环境关注边际效应的差异。分地区样本的回归,主要有两点考虑:一是中西部地区的经济发展水平与东部地区存在明显的差异,根据经济繁荣假说,不同经济发展阶段,公众对环境的关注度存在阶段性差异;二是东部地区的环境治理相对于中西部地区更加积极,从环境污染趋势看,东部地区大都越过了污染排放的峰值阶段,而中西部地区大都处于污染峰值或接近峰值阶段(王勇等,2016),通过地区分样本的考察也是对经济繁荣假说验证的深化。

通过表10的回归结果可以发现一些很有价值的结果。首先,相对于东部地区,中西部地区的环境污染激发了公众对环境问题的关注,这是因为中西部地区的环境污染日趋严重,公众的感知也更加明显。其次,环境污染驱动了东部地区的公共环境行动,而在中西部地区,私人环境行动显著提升,这在一定程度体现了环境污染驱动环境关注的阶梯性差异,东部地区公众的环境行动向更深层次的环境关注延伸,这也反映了环境关注的阶段性差别。再次,就对政府环境工作评价而言,在东部和中西部地区,环境污染均导致公众对中央和地方政府的不满意度增加,且对中央政府的负面评价要大于地方政府,这与前文的回归结果一致。相比较而言,在中西部地区,环境污染导致对政府环境工作的负面评价更为显著,这与中西部地区日益严峻的环境形势有一定的关系。

表10 环境污染与不同地区公众的环境关注

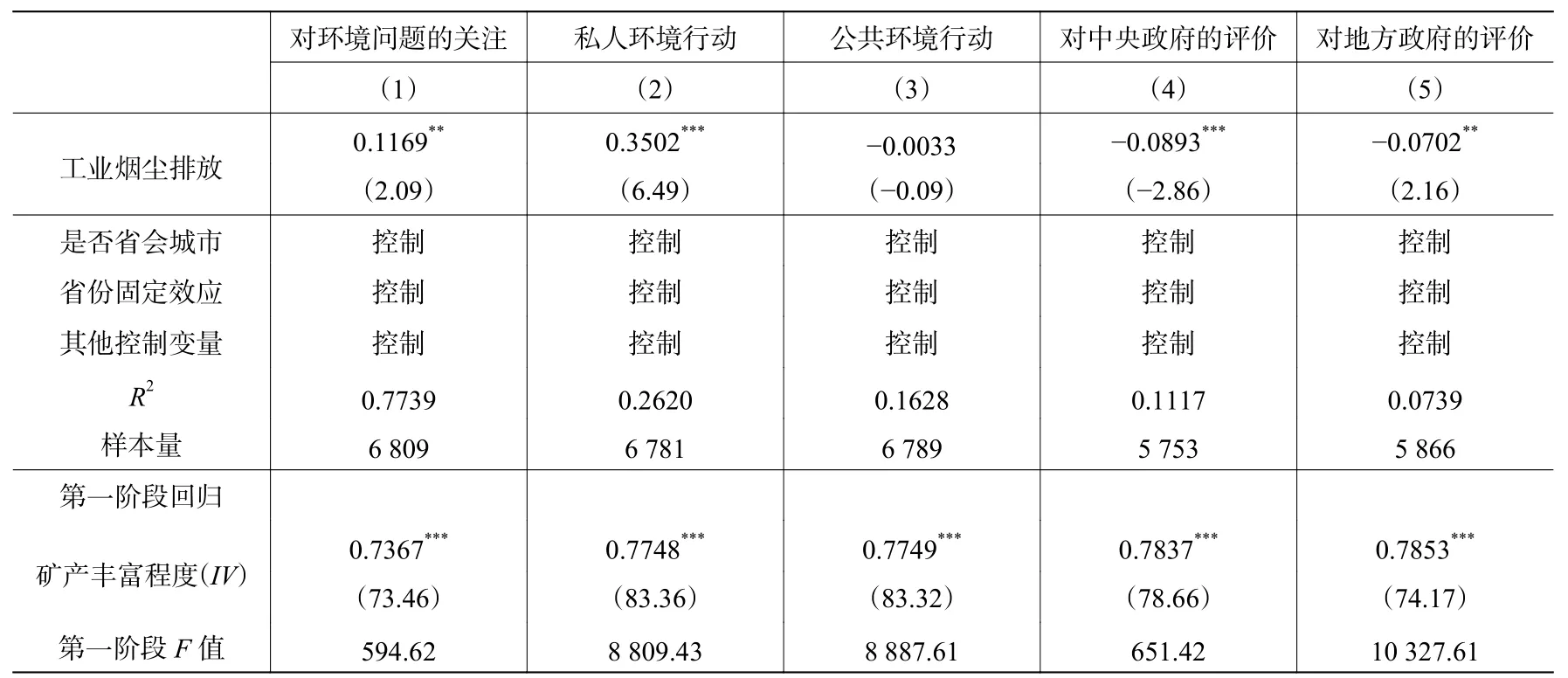

四、进一步的讨论:经济应急假设成立吗?

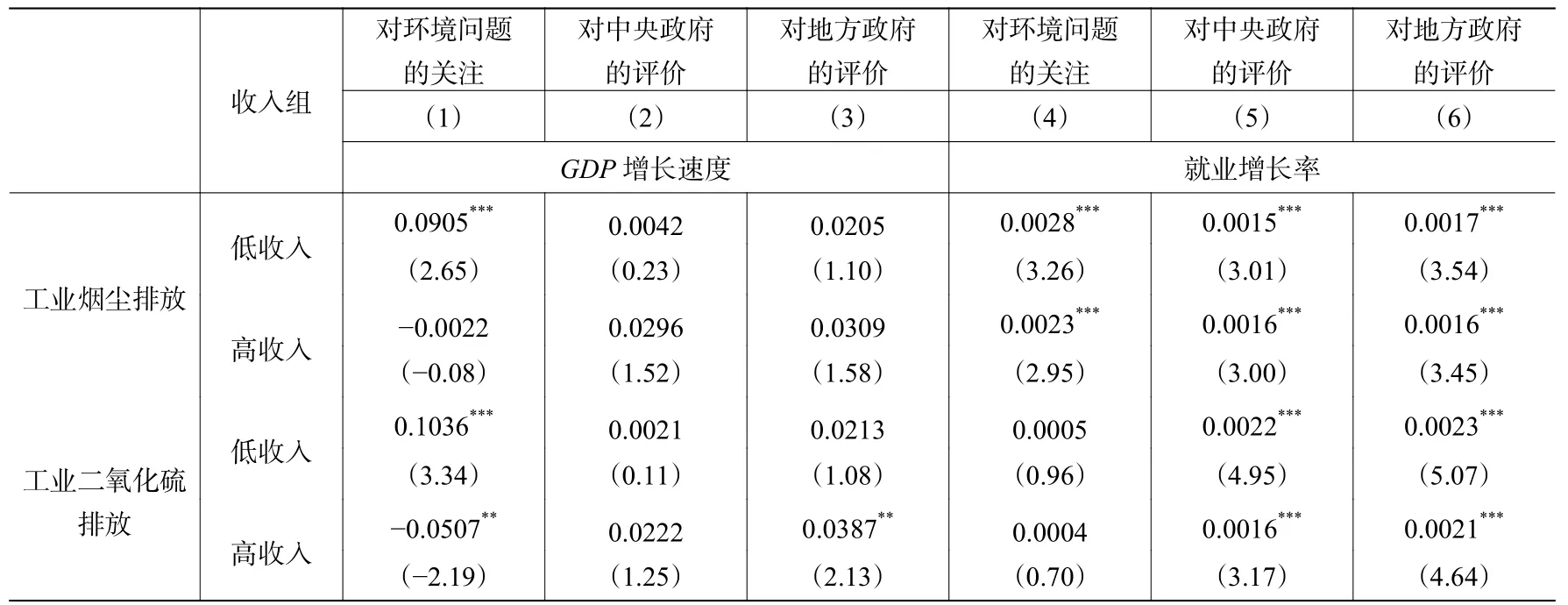

经济应急假设认为,当经济形势较差,人们会将问题的关注集中于经济发展,从而弱化环境保护。同时根据前文的研究可知,环境污染导致公众对中央和地方政府的差评。据此逻辑,自然的一个问题就是,较好的经济发展形势能够缓解环境污染引致的公众对政府的不满吗?为此,本研究进一步考察经济增长和环境污染与公众对政府环境工作评价的关系,即经济增长放缓是否会缓解公众对环境问题的关注,以及缓和环境污染引致的公众对政府的不满。根据已有的相关研究,如 Conroy和 Emerson(2014)、Dienes(2015),通常认为弱势群体①在本研究中采用收入水平来反映。更容易面临经济发展与环境污染的权衡。为此,本研究根据个人收入平均值将样本划分为高收入和低收入样本分别进行回归有:

其中:economyj表示地区的经济状况,其他变量定义与方程(4)一致。对地区经济状况,本文分别采用各地级市2010-2012年的年均实际GDP增长率和就业增长率来衡量,其中就业增长率基于城镇单位及私营和个体就业人数来计算。两者虽然都能用来衡量经济发展形势,但是差别在于,源于GDP的考核机制,地方官员片面追求GDP的政绩观导致政府环境保护行为对GDP增长率更加敏感,这是地方环境保护行为弱化、环境污染愈加严重的一个重要制度原因,也被称为“环保的忧伤”(偶正涛和蔡玉高,2005;孙伟增等,2014)。而公众可能会对就业指标更加敏感,因为就业好坏会直接关系到公众的切身利益。①例如,2014年的临沂环保事件,关停了大量的企业,大量工人失业,带来了潜在的社会问题风险,当地盗抢案件有抬头趋势(陈诗一和谢振,2015)。当经济增长放缓,但是就业率可能仍然会保持相对稳定。为此,我们同时采用这两个变量进行回归和比较。回归结果见表11。

表11 经济发展、环境污染与环境关注和政府评价

表11分别汇报了环境污染与地级市GDP增长率的交叉项以及环境污染与城镇就业增长率的交叉项分别对高、低收入群体环境关注的影响,即(5)式中的 β2系数。首先,在对环境问题的关注上,低收入群体在经济发展和环境污染间确实存在权衡,即经济增长越快,就业形势越好,低收入群体对环境问题的关注越高。但是针对高收入群体的交叉项回归结果则大都不显著甚至系数为负,说明经济应急假设对高收入群体并不成立。从对政府的评价看,GDP增长与环境污染交叉项的回归结果大都不显著,而就业增长与环境污染交叉项的回归结果均显著为正。也就是说,当就业增长率较高,环境污染会导致公众对中央和地方政府环境工作评价的提升。这说明,公众对就业增长更加关注,会缓解环境污染带来的对政府的负面评价。这也从一个侧面反映出,公众更加担心环境保护会影响就业而非经济增长,公众对政府的态度会在就业和环境之间进行权衡。从回归系数的大小和显著性看,这种权衡在低收入群体表现得更为明显,这也与之前的理论机制分析较一致。

五、结论与启示

本文从个人对环境问题的关注、对政府环境工作的评价和实际的环境行动三个方面分析了地区污染程度对个人环境关注的影响。实证分析得到的基本结论是:(1)环境污染激发了公众的环境关注度,体现在认为环境问题更为重要,对政府环境工作的评价较差,以及采取更加积极的私人环境保护行动。但是环境污染并没有激发公众更深层次的公共环境行动。(2)针对个人社会特征的异质性分析发现,面对环境污染时,不同社会群体的环境关注呈现分化特征,主要体现为老年、男性和城市群体更加关注环境问题。在环境污染的驱使下,城市居民采取私人环境行动的积极性更高,但是环境污染对公共环境行动的影响并不明显。相对于农村居民,城市居民对政府环境工作的评价较差。(3)从地区层面看,环境污染对环境关注的驱动性作用在东部和中西部地区存在阶梯性差异,表现为中西部地区居民开始关注环境问题和采取积极的私人环境行动,东部地区居民则开始采取更加积极的公共环境行动。(4)进一步针对地区经济状况所做的考察表明,整体看,经济应急假设对低收入群体成立,即经济形势越好,低收入群体对环境问题的关注度越高。经济增长速度并未影响公众因环境污染对中央和地方政府环境保护工作的评价,但是就业增长能够缓解环境污染激发的公众对政府环境保护工作的负面评价,且这种作用在低收入群体表现得更为明显。

本文研究所具有的政策启示是:首先,并不是环境污染越严重,公众的环境行动越积极,特别是对公共环境行动而言更是如此。这说明环境态度与环境行动具有很大的距离,环境污染能够促使公众关注环境问题的集体理性,但是在实际的环境行动上这种集体理性则很难形成。因此,面对个人理性与集体理性的冲突,政府需要发挥积极的引导作用。一方面,要引导和支持公众积极参与环境保护活动;另一方面,需要健全公众积极参与环境活动的市场体系和制度体系,降低公众环境行动的成本,提升公众环境行动的获得感。其次,政府积极的环境信息公开和披露,有助于增强公众的环境关注度,引导公众的环境行动。同时及时的信息发布也有助于树立政府的正面形象,改善公众对政府环境保护的评价。再次,积极的环境关注需要有利的经济发展条件支撑,公众的积极环境关注也会在环境和就业之间进行权衡。因此,环境保护工作同时需要考虑如何保证更加充分的就业。政府可以通过一些公益性的环境项目引导公众的环境参与,同时也要考虑通过增加环境治理投入和环境基础设施建设等方面创造更加充分的就业环境。