慢性粒细胞白血病治疗中甲磺酸伊马替尼的应用分析

2018-11-02周薇

周薇

(遂宁市中心医院检验科 四川 遂宁 629000)

慢性粒细胞白血病作为一种恶性肿瘤病症,一旦发生会导致大量不成熟的白细胞产生,并聚集于骨髓,对骨髓正常造血产生抑制,且经血液全身扩散,引起贫血、器官浸润、感染及出血等不良状况发生,严重威胁患者生命安全,因此应重视科学治疗[1-2]。

1.资料与方法

1.1 一般资料

选取62例慢性粒细胞白血病患者作为研究对象,均于2014年3月至2017年5月入院,按照治疗方法分为两组,一组为对照组(31例),另一组为研究组(31例)。对照组男女比例为18:13例,年龄24~79岁,平均年龄(43.85±3.29)岁;病程2~25个月,平均病程(7.53±1.06)个月。

1.2 方法

1.2.1 对照组 对照组选用常规方式治疗,即:给予20~60mg/kg羟基脲(生产厂家:齐鲁制药有限公司,批准文号:国药准字H37021289,规格:0.5g*100s)口服,每周口服2次;同时,给予干扰素肌内注射,300万单位/次,每周肌内注射3次。1个疗程为6个月,共1个疗程。

1.2.2 研究组 研究组基于常规方式选用甲磺酸伊马替尼治疗,即:常规疗法与对照组一致;同时,口服甲磺酸伊马替尼(生产厂家:正大天晴药业集团股份有限公司,批准文号:国药准字H20133272,规格:50mg*7s),就慢性期者而言,每日口服1次,每次口服400mg;就急变期、加速期者而言,每日口服1次,初次剂量为400mg,若是未出现明显不良反应,可于7d内将用药剂量提升为600mg。1个疗程为6个月,共1个疗程。

1.3 观察指标

观察两组慢性粒细胞白血病患者治疗后缓解率、不良反应发生率。其中,不良反应主要包括:肝功能异常、皮疹、下肢浮肿及恶心呕吐。

1.4 统计学方法

数据由统计学软件SPSS17.0处理,(%)代表计数资料,χ2检验对比,有差异(P<0.05)。

2.结果

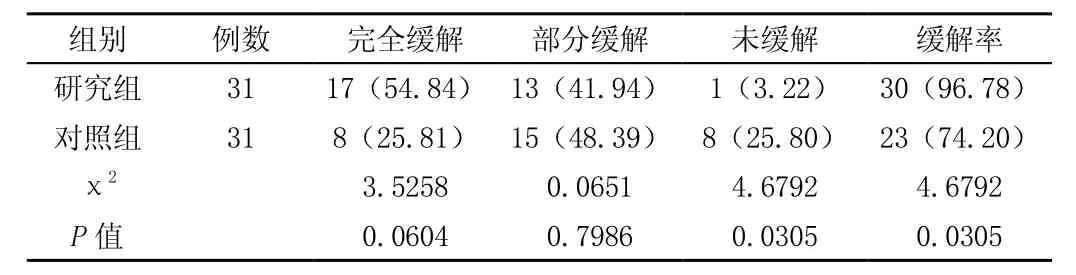

2.1 两组缓解率比较

对比对照组,研究组治疗后缓解率更高(P<0.05),见表1。

表1 两组缓解率比较[n(%)]

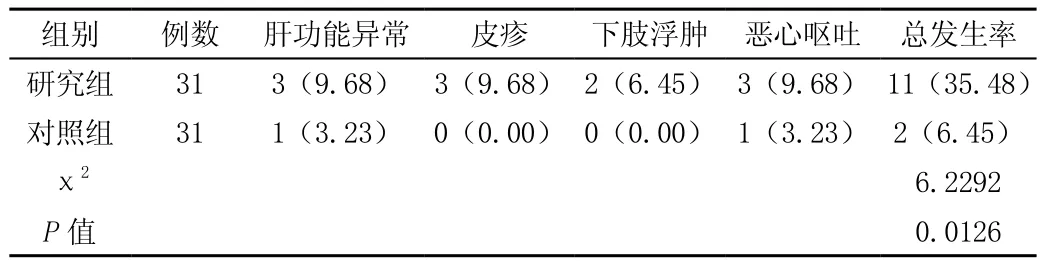

2.2 两组不良反应发生率比较

对比对照组,研究组治疗后不良反应发生率更低(P<0.05),且无1例患者发生2种及2种以上不良反应,见表2。

表2 两组不良反应发生率比较[n(%)]

3.讨论

慢性粒细胞白血病作为一种骨髓增生性病症,其主要特征为粒细胞系统无限制增生,诱发因素主要为多能干细胞病变,可发生于任何年龄段,而高发人群为中年人,早期症状有消瘦、盗汗及低热等,对患者生命安全有严重威胁,因此应重视科学治疗[4-5]。

本研究中,研究组31例慢性粒细胞白血病患者治疗后缓解率、不良反应发生率分别为96.78%、35.48%,对照组31例慢性粒细胞白血病患者治疗后缓解率、不良反应发生率分别为74.20%、6.45%,两组差异有统计学意义(P<0.05)。由此可知,慢性粒细胞白血病治疗中甲磺酸伊马替尼的应用效果显著,主要在于甲磺酸伊马替尼在体内体外均可于细胞水平上对Bcr-Abl酪氨酸激酶予以抑制,还可对Ph染色体阳性的慢性粒细胞白血病、Bcr-Abl阳性细胞系细胞及急性淋巴细胞白血病患者的新鲜细胞增殖予以选择性抑制,还可诱导凋亡,且还可对血小板衍化生长因子受体、干细胞因子予以抑制,在此基础上对血小板衍化生长因子与干细胞因子介导的细胞行为予以抑制。