遥感大数据支撑下土地资源管理专业学生实践创新能力的培育

2018-11-02赵海兵兰安军周秋文

周 旭,胡 娟,赵海兵,朱 珂,兰安军,周秋文

(贵州师范大学地理与环境科学学院,贵州贵阳 550001)

土地资源管理是人类意志作用于土地系统的复杂动态过程。在此过程中,针对各种自然与人文要素的基础数据获取、数据挖掘分析和数据可视化表达等是必需的工作环节。随着全球变化研究的不断深入,时空连续的高精度土地利用/覆盖数据需求日益迫切。与此同时,大数据时代已悄然来临,数据已成为国家基础性战略资源。我国新型城镇化建设、乡村振兴战略、产业转型升级和生态文明建设等,亦迫切需用大数据支撑国土空间优化与可持续发展决策等。有序推进遥感数据、土地利用现状、土地整理规划和基本农田建设等数据向政府部门提供共享服务,是促进国土资源大数据应用的重要内容[1]。因此,如何抓住大数据发展机遇,着力培育土地资源管理专业学生的信息技术应用实践与创新能力,是当前高校教育教学改革面临的新使命与新课题。笔者首先阐述了遥感对土地科学研究与管理的重要性,从专业定位、课程设置和课程教学3个维度提出了“土地+遥感”的深度融合教学模式。以贵州师范大学为例,重点介绍了实施“土地+遥感”融合教学的混合式与研究性2种实验教学改革案例,旨在为深化遥感大数据应用和提升人才培养质量等提供参考。

1 土地资源管理的遥感技术需求分析

1.1遥感大数据的特征遥感是以电磁波与地表物质相互作用为基础,探测、分析和研究地球资源与环境,揭示地球表面各种要素的空间分布特征和时间变化规律的一门科学技术。1972年,世界上第一颗地球资源技术卫星Landsat-1发射升空后,美国的LandSat系列卫星、NOAA系列卫星、Terra和Aqua卫星以及法国的SPOT系列卫星、日本的ALOS卫星以及中国的CBERS系列卫星、环境星系列卫星和高分系列卫星等,源源不断地为地面提供海量卫星遥感数据。特别是随着中国资源卫星应用中心、国家卫星气象中心、环保部卫星环境中心、遥感与数字地球研究所、地理空间数据云、遥感集市以及美国航空航天局NASA、地质调查局USGS、马里兰大学的全球土地覆盖设施GLCF等机构或网页,免费的遥感数据产品获取越来越方便、快捷,遥感发展也进入了大数据时代。遥感大数据有多样的数据类型、海量的数据规模、快速的数据流转和巨大的数据价值[2],为深化土地科学研究与管理等提供了有力支撑。

1.2国外典型需求案例1995年,国际地圈生物圈计划(IGBP)和国际全球环境变化人文因素计划(IHDP)联合发起“土地利用/覆被变化(LUCC)研究计划”,将“土地覆被变化状况评估,全球LUCC建模与预测,全球、区域和局地尺度的LUCC驱动力,数据开发活动与数据信息系统”列为其研究重点。LUCC迅速成为全球变化研究的前沿和热点课题。2000年,美国国家航空航天局(NASA)提出地球科学事业系列计划,通过系统的全球多光谱图像得到数米空间分辨率的土地覆盖信息,诊断土地覆被/利用的变化起因,预测未来变化趋势,对农业、林业、水资源、生物多样性、碳储存与释放以及人群的地理分布与活动进行定量化。2005年,IGBP和IHDP系统总结了LUCC研究进展后,发起全球陆地计划(GLP),将“量测、模拟和理解人类-环境耦合系统、土地系统动力机制、土地系统变化结果、土地可持续性集成分析与模拟”列为研究重点。2012年,国际科学理事会(ICSU)和国际社会科学理事会(ISSC)联合发起未来地球研究计划(Future Earth),将“观测、分析、模拟自然和社会系统变化,特别是人类-环境相互作用的动力学特征;为全球面临环境变化风险的社会群体提供科学知识和预警信息,抓住可持续性转型机遇;确定和评估应对环境变化的战略,提出关键问题的解决方案”列为研究重点。这些是有全球影响力的研究计划[3],强调用遥感实现土地多时空尺度、多要素过程观测,量化解析土地利用/覆被变化的驱动力及其生态环境效应,为全球或区域环境变化预测、可持续发展决策等提供科学范式。

1.3国内典型需求案例1978年7月,我国首次进行大规模、多学科、综合性遥感应用试验——腾冲航空遥感试验,开创我国应用遥感勘察自然资源的先河。1980年,“六五”期间将“利用遥感技术进行全国土地资源调查制图”列为国家重点攻关项目。1984年5月至1997年底,我国利用遥感技术进行第一次全国土地调查。1986年,“七五”期间国家重点开展“三北”防护林遥感综合调查;中国科学院主持“黄土高原遥感专题研究”,用遥感调查林草资源、土壤侵蚀和土地类型等。1992年,“八五”期间中国科学院组织“国家资源环境遥感宏观调查与动态研究”,建立全国完整的资源环境数据库。1996年,“九五”期间“3S技术综合应用研究”被列为科技攻关“重中之重”项目,开始高精度大比例尺县级资源环境动态监测示范。从1999年开始,国家正式启动“利用遥感影像进行土地利用动态监测项目”,开始用多源、高分、多时相数据监测耕地占用情况。2000年,“十五”期间完成全国省级土地、森林、矿产、地质和海岸带的遥感综合调查。2006年,“十一五”期间遥感应用拓展到城市、环境、灾害、生态和农林调查等领域。2007—2009年,大多数地区用SPOT5,有些复杂地区用Quick Bird,完成全国第二次土地调查。2013—2015年,利用国产高分遥感数据完成第一次全国地理国情普查。2017年,国务院再次利用遥感开展第三次全国土地调查。我国遥感应用从无到有、从引进数据方法到独创数据技术、从科学研究到管理实践,已形成数据海量化、技术智能化、应用多样化的局面[4]。土地资源调查、林地变更调查、草地资源清查、湿地资源调查、矿产资源勘查、基本农田建设和生态环境保护等的研究与管理均需用遥感技术。因此,土地资源管理专业教育迫切需要与遥感技术深度融合。

2 专业课程与遥感技术的深度融合设计

2.1融合必要性分析学科交叉融合是当前土地科学发展的主要趋势,也是高校培养实践创新人才的重要途径。根据中国教育在线网调查,截至2017年6月全国有90所高校招收土地资源管理专业本科生。其中,综合类院校18所,占20%;理工类院校20所,占22%;农林类院校25所,占28%;师范类型院校14所,占16%;财经类院校13所,占14%。不同类型的高校在不同学科的基础上建设土地资源管理专业,即是土地科学与相关学科融合的有力佐证。但相关学科或课程如何与土地科学深度融合还缺乏深入研究[5]。

2.2融合实现的主要途径课程融合的根本目的是在保证“厚基础,宽口径”的同时,力争做到“有效率、重创新”。避免以往“降学分、加课程”、“压学时、减内容”等现象,讲求理论知识的厚度、技术方法的宽度、教学过程的效率与学生获得的创新之间的协调平衡。课程融合的实现途径主要从专业定位、课程设置和课程教学3个方面去挖掘设计(图1)。

图1 土地资源管理专业课程与遥感技术融合模式Fig.1 The fusion mode of professional courses in land resources management specialty and remote sensing technology

专业定位需要从宏观上思考各校土地资源管理专业建设的学科基础及资源的优势,并结合土地科学与相关学科前沿,准确把握“土地+遥感”的必要性和可行性。以依托地理学建设土地资源管理专业的师范院校为例,将专业定位为培养具备土地科学与信息技术突出优势的专业人才比较适宜。课程设置需要从中观上梳理不同学科课程对实现培养目标的主要功能或作用差异,通过设置不同学科课程群及拟定不同课程的教学大纲,协调相近课程教学内容的有效衔接,并实现优质教学资源的共建与共享[6]。

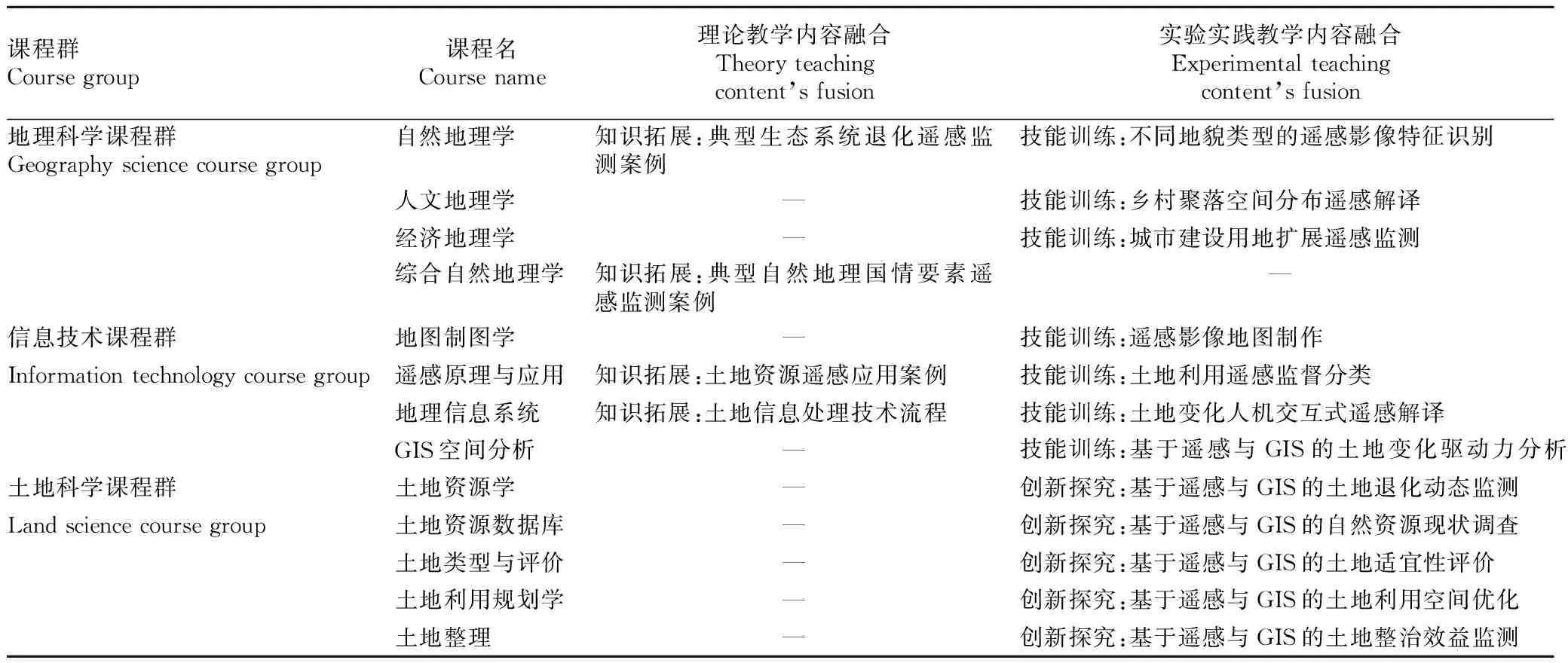

课程教学需要从微观上具体落实“融合什么”及“怎样融合”的问题,这是实现“土地+遥感”深度融合的关键环节。课程教学应以培养学生的实践与创新能力为“中心目标”;通过学科交叉与案例式教学,拓展不同课程与遥感应用结合的基础理论知识;通过实验实践与混合式教学,训练土地科学与信息技术结合的专业核心技能;通过探究课题与研究性教学,促进教师引领与学生养成结合的学习能力发展。课程教学不仅要重视“土地+遥感”的教学内容融合(表1),而且应重视转变观念,养成学科交叉与融合思维,实现从接受型教学向研究型教学转变,逐步构建教师有效教学与学生主动研究相辅相成的睿智教学模式。这种睿智教学不能简单地要求师生“要做什么”以及“不做什么”,更应深化教辅环境的供给侧改革,着力打造对师生有益的健康成长平台、自主学习平台、开放实验平台、科研创新平台和学术交流平台,从而建成“一个中心+三个结合+五个平台”的“土地+遥感”深度融合教学模式。

3 贵州师范大学土地资源管理专业教育改革探索

3.1专业建设基础贵州师范大学土地资源管理专业是依托其地理学优势学科而创建的。该校地理学为一级学科博士学位授权点,现有地图学与地理信息系统专业背景的教授6人、副教授10人、博士12人,有土地资源管理专业背景的教授6人、副教授7人、博士8人,有国家遥感中心贵州分部、贵州省山地资源与环境遥感应用重点实验室和贵州山区地理环境与遥感技术应用省级科技创新人才团队等专业平台,为推进以“土地科学+信息技术”为突出优势的土地资源管理专业教育奠定了扎实的基础。

3.2专业发展环境为了优化育人环境,大力建设对师生有益的“五个平台”。健康成长平台通过开展工会活动、组织活动、文体活动、交际联谊和师兄师姐开讲啦等,加强人文关怀,促进师生的身心健康发展。自主学习平台通过建设校史馆、文化墙、图书馆、数字期刊库和无手机课堂等,营造学习氛围,促进师生的终身自主学习。开放实验平台通过构建遥感省级重点实验室、遥感集市交易中心、地理与环境生态大学生创新训练中心以及学生参与教师科研项目等,拓展开放渠道,促进师生的积极交流互动。科研创新平台通过申报各级科研项目、投标政府购买服务、大学生创新创业训练计划项目以及课程创新探究课题等,重视科研训练,促进师生的教研互助互惠。学术交流平台通过组建课程汇报、学术沙龙、学术论坛和学术年会等,活跃学术氛围,促进师生的学术思维转变。

表1 土地资源管理专业课程与遥感技术融合案例

3.3专业教改案例为了进一步培育土地资源管理专业学生的实践创新能力,依托省级教改项目“遥感课程多维一体化创新教学体系研究与实践”,对比开展“土地+遥感”教学内容与教学方法融合教育改革试验。在教改年级安排有“土地+遥感”专业背景的教师担任辅导员、学术导师和专业骨干教师。辅导员通过主题班会等,组织学生讨论我国不同高校的土地资源管理专业教育现状与特色,明确专业定位并增强学习兴趣。学术导师通过专题讲座等,介绍土地资源遥感与GIS应用需求态势,指导学生完成学业发展规划、创新创业训练计划项目和专业综合实践等,增强专业凝聚力并引领学生创新发展。骨干教师通过参与修订培养方案与教学大纲并讲授主干课程等,从专业定位、课程设置和课程教学等维度(图1),将遥感等地理信息科学基础知识、技术方法、思维方式和前沿趋势等,深刻渗透进土地资源管理专业教改实践(表1),从而夯实专业发展基础并强化“土地+遥感”的融合教学内涵建设。

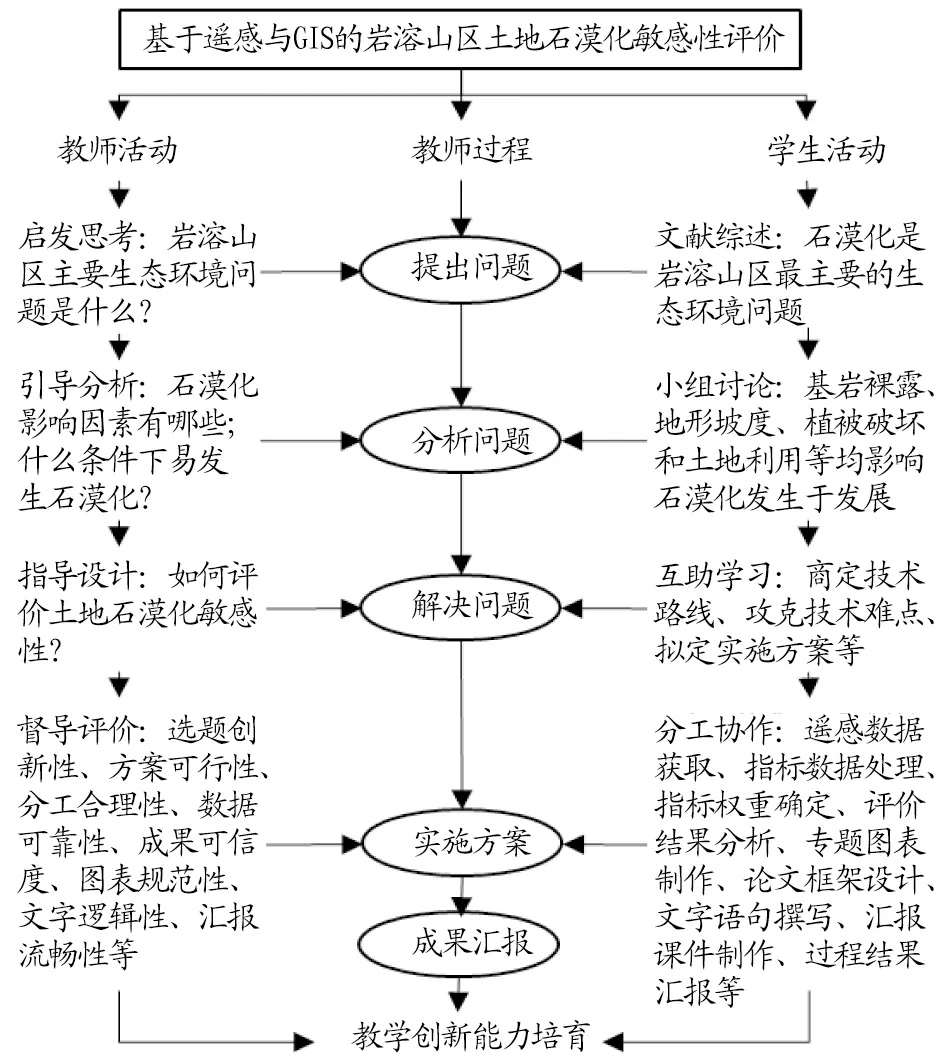

在遥感原理与应用课程教学过程中,尝试“遥感+土地”的混合式实验实践教学改革[7]。课程定位为培养学生的土地资源数据获取实践能力服务,教学目标是教会学生理解遥感基础概念、掌握遥感技术流程并能熟练运用遥感监督分类获取土地利用/覆盖数据。因此,安排课堂理论与实验实践教学课时比为1∶1。必修基础实验有遥感大数据下载、遥感图像几何精校正、简单大气校正、拼接与裁剪,必做综合实验有彩色合成、非监督分类、监督分类和土地利用遥感解译等。随着遥感精品课、公开课、共享课和慕课等以及ENVI、ERDAS等软件的网络教学资源越来越丰富,遥感软件在线学习颇受学生欢迎,但系统学习、深度学习和创新学习等还需教师面对面地引领。所谓混合式教学是指将传统面对面教学与网络在线教学的优势互补形成的“线下+线上”有机整合的教学方法,特别强调教师组织引领与学生自主学习的结合(图2)。其中,教师积极开展教改研究,将先进的教学理念和方法等引入教学实践;不断提升教学设计水平,优化布置教学任务,开发更新教学资源,灵活组织教学活动等。学生主动适应环境变化,将便捷的移动终端与网络等用于学习活动;锻炼实验实践能力,认真理解实验任务,挖掘积累学习资源,熟悉实验操作等。进一步强化评价反馈与整改提升,逐步形成“以研带教,以教促研”的良性互馈机制,从而实现教学实践能力培育目的。

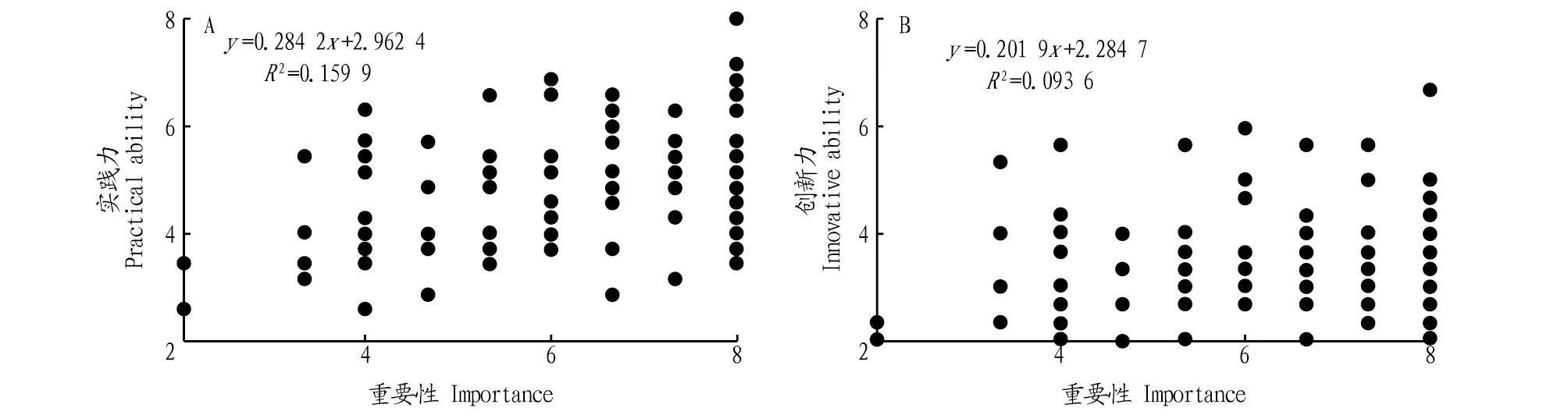

在土地资源学课程教学过程中,尝试“土地资源+信息技术”的研究性实验实践教学改革。课程定位为培养学生的土地信息技术应用实践能力服务,教学目标是教会学生理解土地资源基础概念、掌握“土地+遥感+GIS”的基本技术流程并能灵活运用信息技术开展土地资源问题创新探究。因此,鉴于该课程有基础性、综合性和拓展性特点,且与许多先行课有较多重复内容,安排课堂理论与实验实践教学课时比为1∶2。必修综合实验有土地资源遥感调查、土地变化空间分析和土地资源专题制图,选修探究实验有基于遥感和GIS的土地资源要素互馈关系解析、土地规模化整理潜力评价、经济作物种植适宜性评价、土地利用可持续性评价、土地生态安全评价、土地石漠化敏感性评价、生态用地服务价值变化分析和城市扩展生态环境效应探究等。综合实验用混合式教学组织,探究实验用研究性教学开展。所谓研究性教学是以培养学生的研究意识、研究能力和创新能力为目标,通过教学过程的研究性,引导学生进行研究性学习,从而促使学生掌握知识、培养研究能力和创新能力的一种教学理念。以基于遥感与GIS的岩溶山区土地石漠化敏感性评价探究实验教学为例(图3),教师结合“第八章 土地资源的退化与保护”,启发学生思考“岩溶山区主要生态环境问题是什么”,学生通过文献综述提出“石漠化是其主要生态环境问题”。教师引导学生分析问题,讨论“石漠化影响因素有哪些”,理解石漠化敏感性评价的研究意义,进而指导学生去解决问题,确定石漠化敏感性评价技术路线、难点及实施方案,进一步督导学生完成遥感数据获取、指标数据处理、评价结果分析、论文写作和过程汇报以及动态评价与监督指导等。其他探究实验也以类似过程组织开展,从而强化学生的主体作用,教会学生理论联系实际,提出、分析和解决简单科学问题,实现教学创新能力培育目的。

图2 遥感原理与应用课程的混合式教学流程Fig.2 The blending teaching process of remote sensing’s principle and application course

图3 土地资源学课程研究性教学案例Fig.3 The inquiry teaching case of land resource course

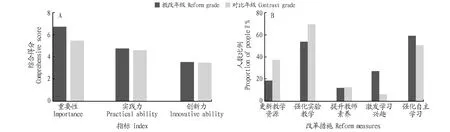

3.4教改效果测评其他课程亦按照融合教学模式积极开展教学内容与方法的改革实践。从学生对遥感课程的重要性认识、遥感应用实践力、遥感应用创新力和遥感教改建议4个方面设计问卷,分别在教改年级和对比年级进行调查[8]。其中,教改年级收回有效问卷60份,对比年级收回有效问卷32份。从图4、5可以看出:①总体上,重要性认识与实践力和创新力呈一定正相关关系;但除重要性认识外,创新力比实践力受更多因素影响。②与对比年级相比,教改年级的学生对重要性认识及其实践力和创新力得分均比对比年级略高,表明此次教改已开始发挥积极作用。③与教改年级相比,对比年级提出要更新教学资源、强化实验教学和提升教师素养的人数更多。与对比年级相比,教改年级提出要激发学习兴趣和强化自主学习的人数更多。这为未来深化教改研究与实践提供了有益信息。

4 结语

强于实践、善于创新的高层次土地资源管理专业人才培养是项长期复杂的系统工程。遥感大数据为开展土地资源管理专业实践创新教育提供了海量的数据支撑、先进的技术支持和广阔的应用前景。在贵州师范大学的实践表明,转变师生观念,充分认识到遥感技术对土地资源管理专业的重要性,优化实践遥感技术与专业课程深度融合的教学模式,积极开展混合式与研究性的实验实践教学改革,是持续推进土地资源管理专业学生实践与创新能力培育的有效途径。今后的教改工作还应在此基础上进一步优化“土地+遥感”的实验实践教学内容融合设计,并大力激发学生学习兴趣、强化学生自主学习。

图4 重要性认识对实践力和创新力的影响Fig.4 The influences of recognition of importance on practical and innovative abilities

图5 教改年级与对比年级的重要指标比较Fig.5 The comparison of important indicators between reform grade and contrast grade