山东省地质环境监测规划探讨

2018-11-01王元波赵菲王晓玮颜井方何国幸王振涛

王元波,赵菲,王晓玮,颜井方,何国幸,王振涛

(山东省地质环境监测总站,山东 济南 250014)

2014年7月1日,国土资源部《地质环境监测管理办法》(以下简称《办法》)正式实施,明确规定适用对象包括地质灾害、地下水、矿山地质环境和地质遗迹的监测,为贯彻落实《办法》,山东启动了地质环境监测规划的编制工作,由山东省地质环境监测总站具体承担。考虑到近年来地质环境监测技术的迅猛发展和与山东省国民经济和社会发展五年规划的衔接性,规划期定为五年。

1 规划开展的背景

1.1 监测工作概况

山东省地质环境监测起步较早,始于20世纪50年代末期,从最早的地下水领域发展到地质灾害、矿山地质环境和地质遗迹等地质环境领域,从人工监测发展到自动化监测[1-2]。目前,形成了比较完备的地下水监测网络和地质灾害群测群防监测网络。矿山地质环境监测网络和地质遗迹监测网络还没有建立,监测工作也仅以矿山企业和地质公园管理机构的零星监测为主,没有形成规范化、专业化、标准化的监测。

山东省每年都编写山东省地质环境监测(年度)报告,每五年编写山东省地质环境监测(五年)报告。2012年在全国率先完成了全省山丘区1∶5万地质灾害调查,并编制发布了《山东省地质灾害防治规划(2013—2025年)》。自2005年开始,逐步在鲁北、鲁西平原区开展地面沉降的调查、监测和研究工作,并于2013年编制发布了《山东省地面沉降防治规划(2012—2020年)》。地质遗迹的调查、保护是21世纪初以来的地质环境领域的新热点,先后有53家省级地质公园、11家国家级地质公园和1家世界级地质公园获得相关部门的批准。2014年完成了山东省重要地质遗迹的调查,全面梳理了山东省地质遗迹资源的现状。2017年启动了对全省矿山地质环境的调查,首次系统查清了全省的生产矿山、闭坑矿山、关闭和废弃矿山的数量、类型、分布,存在的矿山地质环境问题和矿山地质环境治理的基本情况。

1.2 地质环境监测工作存在的问题

1.2.1 地质环境监测网络不健全

山东省地质灾害监测网络相对比较健全,形成了地质灾害隐患点全覆盖的群测群防体系,但是群测群防员的地质灾害监测与避让的知识培训需要进一步加强。地下水监测网络基本覆盖全省,专门性监测井偏少,机民井数量较多,有的监测井常年未洗井维护,面临报废。矿山地质环境和地质遗迹的监测尚处于起步和探索阶段,还没有形成行之有效的监测方法和体系。

1.2.2 地质环境监测体制不顺畅

在设区市级层面,一是监测机构不健全,有的市还没有建立地质环境监测机构;二是监测能力比较薄弱,多数市级监测机构技术人员和装备严重不足,不能独立开展监测业务;三是拥有产权的监测站点数量很有限,大多数监测资源仍掌握在省地勘局系统的地勘队伍中。

1.2.3 地质环境监测经费保障不足

地质环境监测经费尚未纳入地方或部门预算是全省普遍存在的问题,多数依靠项目或专项经费来开展监测工作。有时会因为资金到位不及时或者年度项目的空缺影响工作的开展。

2 地质灾害监测规划

2.1 地质灾害现状

地质灾害类型主要包括地面塌陷(岩溶塌陷、采空塌陷)、崩塌、滑坡、泥石流、地面沉降、地裂缝。根据2012年山东省地质环境监测总站编制的《山东省山丘区1∶5万县(市、区)地质灾害调查与综合研究报告》,全省地质灾害(隐患)2324点处,其中特大型4处,大型59处,中型236处,小型2025处;已发生地质灾害1458处,其中崩塌659处,地面塌陷471处(采空塌陷359处,岩溶塌陷106处,第四系塌陷6处),泥石流154处,滑坡103处,地裂缝25处,地面沉降21处;地质灾害分布主要受地质构造、地貌类型和人类工程活动控制,地域分带性明显[3-4]。

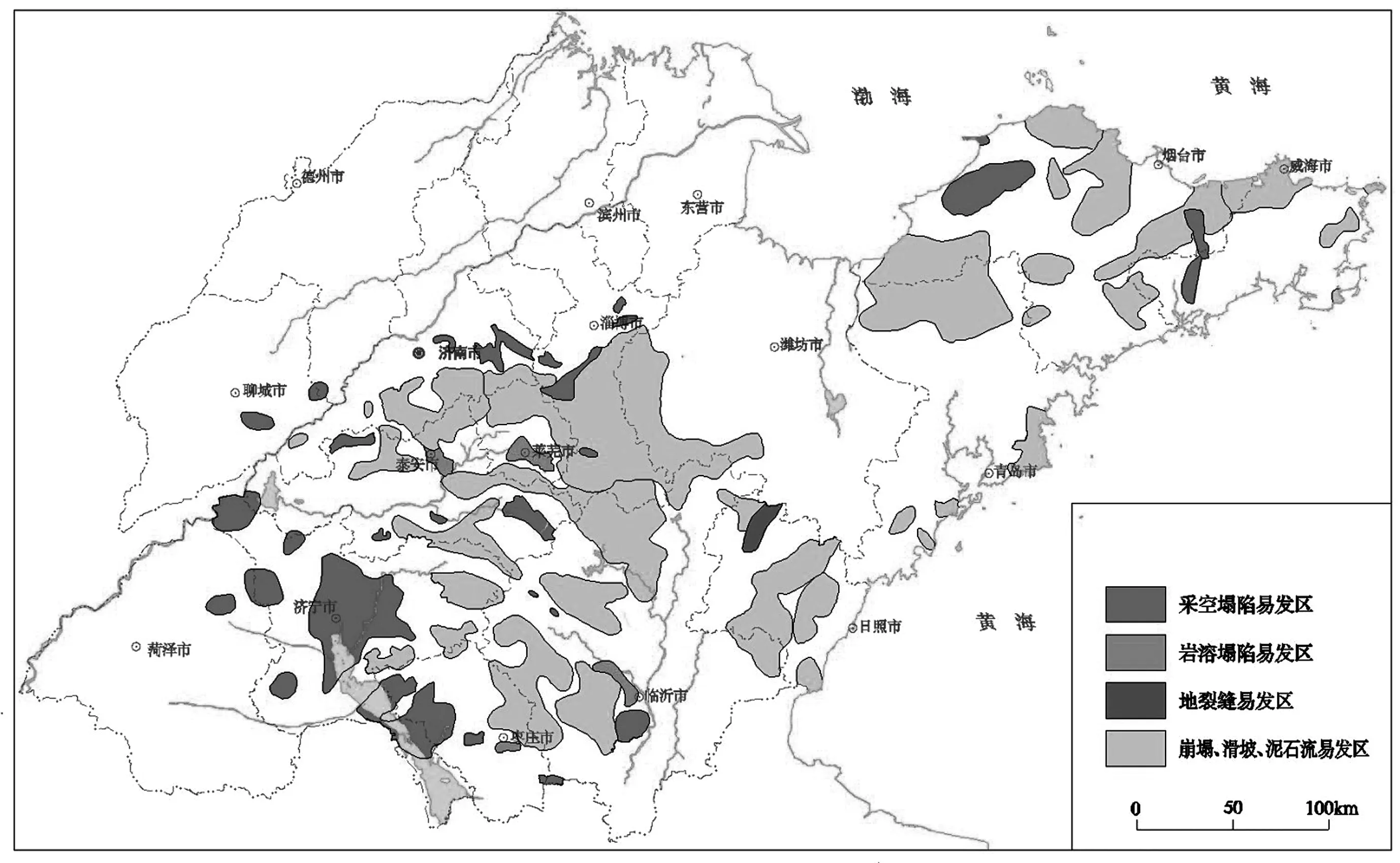

图1 山东省主要地质灾害易发区分布图

崩塌、滑坡、泥石流地质灾害主要分布在鲁东的青岛崂山、大泽山,烟台的艾山、牙山—昆嵛山,日照的五莲山—九仙山一带和鲁中南的泰山、徂徕山、蒙山、抱犊崮等中低山区和鲁山、沂山中低山丘陵区和宁阳、泗水、邹城等丘陵山区。

金矿采空塌陷区主要分布在烟台的招远市北部、牟平区南部、龙口市和莱州市部分地段以及威海市乳山的中北部、文登的东南部。煤矿采空塌陷区主要分布在枣庄、泰安、莱芜、淄博、临沂、济宁、菏泽等地。铁矿、石膏矿采空区主要分布于济南市历城区东部郭店和莱芜、枣庄、临沂等地。

岩溶塌陷主要分布在泰安、莱芜、枣庄、临沂等山间平原隐伏灰岩区[5-8]。栖霞市中桥一带岩溶塌陷主要是大理岩岩溶发育地段,地下水含水层富水性相对强。

地裂缝主要分布在五莲县西北部[9],该区域为沂沭断裂带,地貌为山间平原,构造与地震活动较为强烈。

地面沉降主要分布在鲁北平原区和鲁西的济(宁)菏(泽)平原区[10-12],仅第四系厚度就超过200m。

2.2 地质灾害监测现状

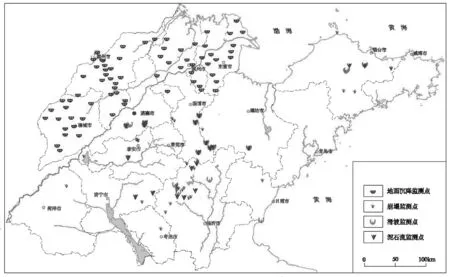

地质灾害的监测以群测群防为主,全省已经建成了完善的群测群防网络体系,覆盖全部地质灾害隐患点。山东省地质环境监测总站和部分市级地质环境监测机构选择部分隐患点开展了专业化监测。省级专业化地质灾害监测始于2007年的地面沉降监测,陆续在聊城、德州、东营和滨州市建设地面沉降GPS监测点70个,二等水准测量监测点231个,在德州建设分层标1组,济宁建设基岩标1组,用于地面沉降区域监测,基本建立起了覆盖鲁西北平原的地面沉降监测网络。2008年开始对崩塌、滑坡、泥石流等突发性地质灾害开始专业化监测,主要是对地质灾害隐患点的位移、降雨量等因素监测,有的还安装了视频监视系统,由摄像机、云台、主机监控设备和监控管理软件组成。可以远程设定和控制视频设备的姿态,可以在任何一台计算机上通过网页浏览器监视地质灾害的发生,实现了地质灾害的远程值守。近年来,共计完成对90处地质灾害隐患点的专业化监测。

图2 山东省地质灾害专业化监测点分布图

2.3 地质灾害监测规划思路

“群测群防”是开展地质灾害监测预警的基本途径,要加强地质灾害群策群防网络建设是规划的重要内容。结合山东省国土资源厅2017年度安排的地质灾害排查的项目,进一步完善地质灾害隐患点的群测群防网络体系并保障正常运行,确保新增地质灾害隐患点及时纳入群测群防体系。地质灾害防治的责任在地方政府,因此地质灾害发育的各县(市、区)要加强群测群防体系建设。

地质灾害专业化监测是提高地质灾害预报预警水平的重要手段,不断增加专业化监测点的数量。崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害与降水因素关系密切,要加强地质灾害易发区降水量的实时监测[13-15],提高地质灾害气象预警预报水平。完善鲁西北平原区地面沉降监测网络体系,注重点、线、面的结合。在建设一批GPS监测点、GPS基准站、二等水准测量点、基岩标、分层标的同时,注重采取InSAR手段实施区域监测。岩溶塌陷和地面沉降与地下水关系密切,应当加强与易发区内地下水监测的结合,优化监测点布局,加大监测频率,为防控提供可靠的数据支持。枣庄市、临沂市、泰安市和莱芜市等岩溶塌陷发育的市,要探索建立岩溶塌陷专业监测预警平台。

地质灾害较为严重的设区市级应建立和完善地质灾害预警预报系统,在群专结合的地质灾害监测预防基础上,进一步探索提高地质灾害预报精细化水平的方法和途径。崩塌、滑坡、泥石流等突发性地质灾害发育的(设区的)市和县(市、区)要加强地质灾害避险宣传和应急演练,着力提升当地群众的避险自救能力和政府部门的应急处置能力。

3 地下水监测规划

3.1 水文地质简况

山东省划分为三大水文地质区,鲁东水文地质区、鲁中南水文地质区和鲁西北水文地质区。鲁东水文地质区地下水类型主要为基岩裂隙水和第四系孔隙水。鲁中南水文地质区地下水类型主要为岩溶水、基岩裂隙水及第四系孔隙水,岩溶水为该地区主要的地下水供水水源。鲁西北水文地质区地下水类型主要是第四系孔隙水,在鲁北地区有大面积的咸水分布区。

3.2 地下水监测现状

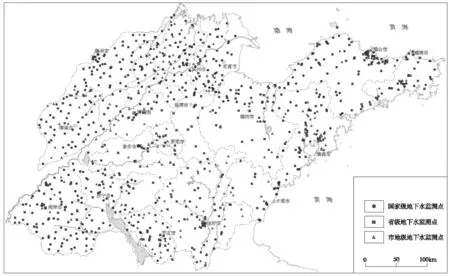

截至2016年底,全省共有地下水水位长期监测点1402个,其中国家级728个,省级446个,市级228个;水位统测点560个;地下水水质监测点1319个,其中国家级728个,省级234个,市级357个。地下水水位长测点监测手段开始由人工监测向自动化监测过渡,人工监测的每5天1次,自动化监测的每天1次;地下水水位统测点每年人工统测2次,枯水期、丰水期各1次。地下水水质监测一般每年监测1次,枯水期、丰水期间隔取样监测。

图3 山东省地下水监测点分布图

3.3 地下水监测规划思路

3.3.1 监测总要求

地下水监测要紧紧围绕“监督防止地下水过量开采引起的地面沉降和地下水污染造成的地质环境破坏”的目标组织开展,对水位、水温、水质、水量开展动态监测。水位、水温每月逢1、6获取监测数据,水质每年监测一次,枯水期、丰水期交替监测,水量采取区域统计的方法进行监测。

3.3.2 现有监测站点维护

加强现有地下水监测站点的运行维护,对于现有监测井要进行全面的普查。对全省各级监测站点建立统一的基本信息档案表、统一的编号、统一的标识,标准化、规范化维护运行。要建设井口保护装置或井口保护房,建立高程测量点,地面沉降易发区的监测站要每3年重测1次高程。坚持推进地下水水位、水温监测的自动化和智能化,“十三五”期间实现省级监测网基本点的自动化监测全覆盖。确保监测数据能够及时、准确的获取。

3.3.3 专业化监测站点建设

坚持推进监测井的专业化,建设一批分层监测的专业化监测井。根据山东省地下水资源及监测现状和监测需求的轻重缓急,“十三五”期间重点有计划的补充鲁东地区的基岩裂隙水监测点密度和鲁中南地区的岩溶水监测点密度。尤其是鲁中南地区的岩溶水,是重要的供水水源,监测密度目前仅为0.45个/100km2,通过新建一批200m以浅的中浅层岩溶水监测井,使其密度达到约0.8个/100km2。在胶东地区,按照区域控制的原则,增加一批基岩裂隙水监测点,使其监测密度由目前的不足0.13个/100km2提升到0.3个/100km2左右。

3.3.4 监测数据

监测数据要及时研究分析,建立监测数据的公开和发布制度,适时发布山东省地下水地质环境简报或通报,充分满足群众的地下水监测信息知情权,切实为政府决策服好务。

4 矿山地质环监测规划

4.1 矿山情况概述

山东省矿业总产值居全国第二位,全省已发现矿产147种,查明资源储量的矿种85种、矿产地2887处,各类生产矿山1661个,闭坑、关闭和废弃矿山7813个。矿山主要包括地下开采的金矿、铁矿、银矿、钼矿、轻稀土矿、铜矿等金属矿山和煤矿、金刚石矿、石墨、滑石矿、石膏矿,露天开采的铅矿、建筑建材石料、水泥用灰岩等。此外还有石油、天然气、地热、矿泉水等。累计投入资金101.58亿元,完成矿山恢复治理工程1000余个,治理面积398.6km2。随着矿产资源的持续开发,矿山地质环境问题将越发突出,集中体现在采矿引发的矿山地质灾害(采空塌陷、崩塌、滑坡、泥石流),含水层破坏,地形地貌景观破坏和土地资源破坏等。

4.2 矿山地质环境监测规划思路

4.2.1 矿山地质环境监测

矿山地质环境监测重点是监测矿山开采引发的矿山地质灾害、含水层破坏、地质地貌景观和土地资源破坏程度。矿山的情况可分为两类,一类是生产和新建矿山,一类是责任主体灭失的闭坑矿山(废弃矿山)。

(1)生产和新建矿山。矿山企业应当按照批复的矿山地质环境保护与治理恢复方案自行或委托监测机构开展矿山地质环境监测。监测数据逐级上报至发证的国土资源主管部门。建立生产矿山地质环境监测监督检查制度,国土资源主管部门要加强对生产矿山地质环境监测的监督检查力度,组织专家对其开展定期检查和不定期抽查,督促矿山企业自觉履行矿山地质环境监测和恢复治理义务。

(2)责任主体灭失的闭坑矿山(废弃矿山)。坚持“治理为主,逐步恢复”的理念,积极争取各类资金开展矿山地质环境治理。废弃矿山按照山东省的统一安排,2017年完成非煤废弃矿山的调查和治理规划工作,依据治理规划开展矿山地质环境恢复治理工作。废弃矿山不具备治理条件或近期治理难度较大的,应由当时发证的国土资源主管部门同级地质环境监测机构负责监测。

4.2.2 地热和矿泉水

地热和矿泉水作为特殊矿种,矿山企业要按照每月5次的频率监测水位、水温、水量进行统计监测,水质至少每年一次的频率进行监测,监测数据按月逐级上报至省级国土资源主管部门,当地国土资源主管部门要加强监督管理。

4.2.3 监测退出机制

建立矿山地质环境监测退出机制。闭坑矿山和废弃矿山经治理后多年监测数据显示矿山地质环境稳定的,可经专家论证后不再监测。

5 地质遗迹监测规划

5.1 地质遗迹概况

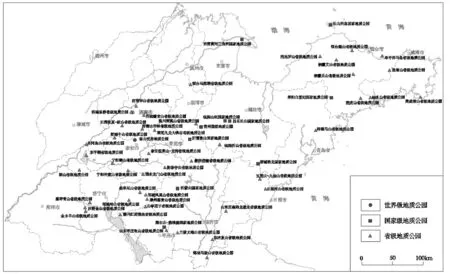

山东地处华北板块东南缘与扬子板块接合部位,地质历史可以上溯到距今约30亿年前的中太古代,经历了漫长的地壳演化进程,形成了丰富的地质遗迹资源[16-17],其种类多,类型全,已查明重要地质遗迹资源点200处,常见的有地质剖面、古生物化石及产地、岩溶洞穴(群)、泉水(群)景观、花岗岩地貌景观、岩溶地貌景观、海蚀地貌景观、河流地貌景观和火山地貌景观等。主要分在全省11处国家级以上地质公园和53处省级地质公园内。

图4 山东省地质公园分布图

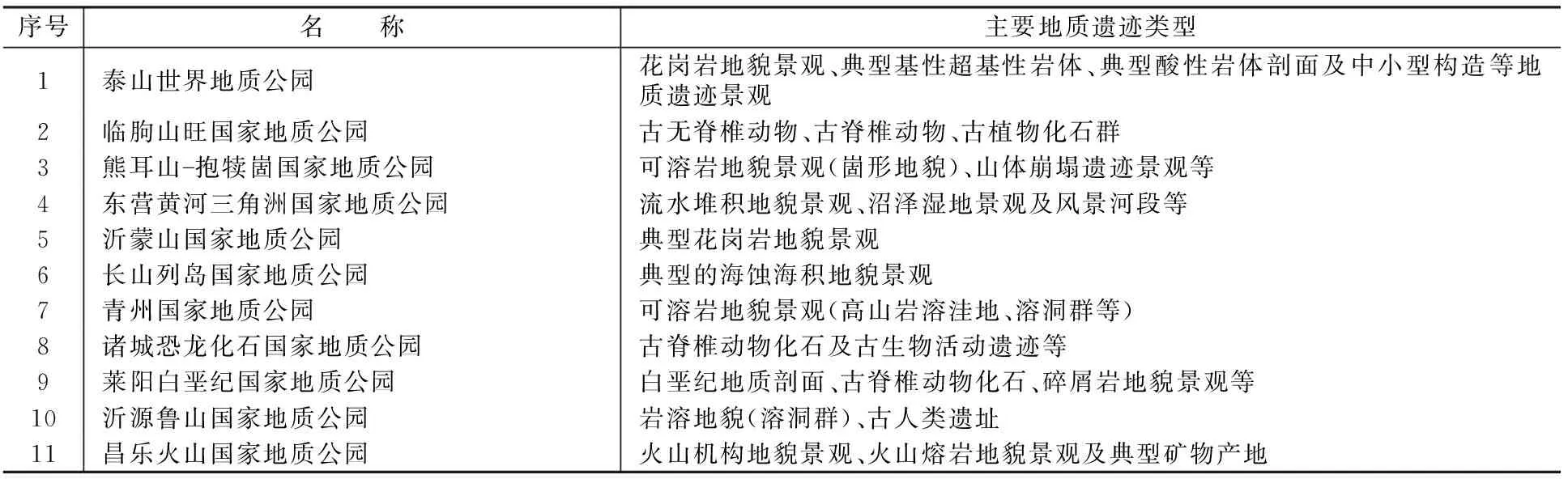

序号名 称主要地质遗迹类型1泰山世界地质公园花岗岩地貌景观、典型基性超基性岩体、典型酸性岩体剖面及中小型构造等地质遗迹景观2临朐山旺国家地质公园古无脊椎动物、古脊椎动物、古植物化石群3熊耳山抱犊崮国家地质公园可溶岩地貌景观(崮形地貌)、山体崩塌遗迹景观等4东营黄河三角洲国家地质公园流水堆积地貌景观、沼泽湿地景观及风景河段等5沂蒙山国家地质公园典型花岗岩地貌景观6长山列岛国家地质公园典型的海蚀海积地貌景观7青州国家地质公园可溶岩地貌景观(高山岩溶洼地、溶洞群等)8诸城恐龙化石国家地质公园古脊椎动物化石及古生物活动遗迹等9莱阳白垩纪国家地质公园白垩纪地质剖面、古脊椎动物化石、碎屑岩地貌景观等10沂源鲁山国家地质公园岩溶地貌(溶洞群)、古人类遗址11昌乐火山国家地质公园火山机构地貌景观、火山熔岩地貌景观及典型矿物产地

5.3 地质遗迹监测规划思路

按照“谁受益,谁监测”的原则,地质公园管理运营机构是地质遗迹监测主体,设区市级以上地质环境监测机构应当对其监测工作加强业务指导。监测数据按季度报设区市级地质环境监测机构,涉及省级以上地质遗迹点(区)的监测资料按年度报省级地质环境监测机构。

古生物化石和岩溶洞穴地貌景观是山东省具有代表性的重要地质遗迹类型,具有重要科学价值。按照监测服务保护的原则,省级地质环境监测机构可以选择临朐山旺和沂源鲁山开展古生物化石和岩溶洞穴的监测示范区建设,为两类地质遗迹的保护积累长期的监测数据。

6 建议

6.1 加强监测资源的整合

着眼山东的实际,加强对现有监测资源的整合。充分整合和利用现有的监测网络,尤其是省地勘局所属的监测站点,在权属不变的前提下统一整合到山东省地质环境监测网中。在设区市级层面,做到化零为整,人员队伍优势互补,形成合力,共同监测,资料共享。形成资金有效利用,优势互补,共测共享的地质环境监测新格局。

6.2 发挥舆论宣传作用引导公众参与

利用网络、电视、平面媒体等积极宣传开展地质环境监测、守护绿水青山的意义,引导公众自觉爱护地质环境监测站点和设施,成为地质环境监测保护和生态文明建设的积极参与者。

6.3 加大经费保障力度

目前,地质环境日常监测经费尚未纳入同级政府预算,无监测经费或监测经费不足的现象普遍存在,尤其是在设区市级层面,各级地质环境监测机构要积极争取国土资源主管部门的支持,力争把监测经费纳入同级政府预算,保障日常监测工作的有序开展。

6.4 增强主动服务意识

各级地质环境监测机构要转变思路,积极作为,主动服务。把工作的重点放在社会公众关注的焦点上,政府战略布局、经济社会发展的热点上,为政府决策、社会需求及时提供地质环境监测支撑。