浙江省稻田系统秸秆还田问题及对策

2018-11-01陈喜靖李国安李建强沈阿林

陈喜靖,喻 曼,王 强,李 华,苏 瑶,高 佳,李国安,李建强,沈阿林,*

(1.浙江省农业科学院 环境资源与土壤肥料研究所,浙江 杭州310021; 2.嘉兴八福生态农业开发有限公司,浙江 嘉兴 314007; 3.宁波市农业科学研究院,浙江 宁波315040; 4.平湖市农业经济局,浙江 平湖 314200)

秸秆还田是人类对稻田生态系统物质进行循环的过程,是秸秆的自然归宿和重要出路,它实现了农业废弃物的资源化利用,是国家实施药肥双减重大策略的主要技术。农作物秸秆数量大、分布广,是农业生产的副产品,也是一项重要的肥料资源。秸秆还田是土壤有机质的重要来源之一。据杨志臣等[1]研究,经18 a实施不同的培肥处理,秸秆还田与秸秆不还田纯施化肥处理相比,0~10、10~20 cm稻田土壤的有机质含量分别提高5.3、5.2 g·kg-1;陈雅洁等[2]研究表明,秸秆还田合理配施化肥(碳氮比18∶1)后,土壤有机质含量较对照增加16.6%;吴其聪等[3]研究表明,秸秆还田配施有机肥处理的土壤可溶性有机质和富里酸含量均高于纯施有机肥处理。由此可知,秸秆还田能不同程度地增加土壤有机质含量,提高肥效,发挥作物增产潜力。据徐国伟等[4]研究,秸秆还田结合实地氮肥管理增大了籽粒最大灌浆速率与平均灌浆速率,缩短了活跃灌浆期,增加了粒重,并提高了氮收获指数、氮肥吸收利用率、氮肥农学利用率、氮肥生理利用率和氮肥偏生产力。当前,秸秆机械化还田技术的普及,推动了秸秆还田技术的推广,不但减少肥料施用、节本增效[5-6],还能减少秸秆焚烧、减少碳排放,有利于保护环境[7]。但是,由于秸秆还田技术综合性强,耕作类型和还田方式多,在实际应用过程中,还存在诸多问题,比如:秸秆还田量过大,前期与作物争氮,需要调整施肥方案,但没有调整量计算方法;如何降低秸秆还田造成的病虫害加剧问题;如何对土壤水分进行科学管理;农机具如何进行合理选择及操作等。为此,笔者根据面上调查与分析,并结合前人研究,针对浙江省水稻生产的主要种植模式,阐述了稻、麦、油菜秸秆还田的问题及对策,总结成文,供各地参考。

1 不同种植模式的秸秆还田问题与对策

1.1 稻-麦(油)轮作田秸秆还田

1.1.1 稻季麦(油)秸秆还田

稻-麦(油)轮作是浙江单季稻区水稻主要的轮作模式。调查发现,麦(油)秸秆还田、耕作及后茬播种可以分为4种方式。

方式1:麦(油)秸秆还田免耕水稻直播方式。麦秸、油菜秆通过机械切碎,直接覆盖于田面,水稻采用直播方式,播种时田沟灌水保持土壤湿润,田面不淹水。这种方式劳动力投入少,也不需翻耕机械,作业简单,生产成本低。但两季秸秆均覆盖于土壤表面,秸秆腐解缓慢,出苗率降低,且易导致土壤养分上下分布不均,几年后土壤变紧实。若采用这种还田方式,每隔2~3 a要深耕1次,建议与以下所述的方式3或方式4轮换耕作。

方式2:麦(油)秸秆还田浅耕水稻直播方式。麦秸、油菜秆通过机械切碎、浅旋耕入土方式还田,水稻采用直播方式,播种时田沟灌水保持土壤湿润,田面不淹水。这种方式机械作业成本较低,仅用机械浅旋耕作的方法,秸秆与表层土壤混合,腐解速度提高,但同样会造成土壤养分上下分布不均,下层土壤紧实。若采用这种还田方式,同样建议与方式3或方式4轮换耕作。

方式3:麦(油)秸秆还田深耕水稻插秧方式。麦秸、油菜秆通过机械切碎、旋耕深耕入土方式还田,这种方式要经过多次旋耕耙田,机械作业成本较高,但秸秆还田较深,与土壤混合均匀,易于腐解,水稻播种采用机插秧方式。该秸秆还田方式经过多年后表现土壤塑性变差,如同烂泥田,特别是对产量较高的杂交水稻或秸秆量较大的单季水稻品种,在全部还田的情况下表现更甚,建议与方式1与方式2交替使用。

方式4:麦(油)秸秆还田深耕水稻直播方式。秸秆还田和土壤耕作方式与方式3类似,只是水稻播种采用直播方式进行。直播时田面保持湿润,但不淹水。嘉兴绿康农业有限公司及其合作社稻-麦轮作田全程采用机械化收割、秸秆粉碎、旋耕耙田后,通过机械直播带除草一次性完成,生产效率高。水稻直播麦秸还田耕种方式的问题是播种时需要排放部分田面水,秸秆腐水流入周边水体易造成污染。建议尽早完成耕作过程,后期控制灌排水量。耕种方式同样建议与方式1与方式2交替使用。

选择哪一种生产方式,与不同地区的生产习惯、劳动力和机械投入意愿、管理水平等有关。通常在经营面积小、劳动力及机械不足、秸秆还田量小的情况下,选择前两种方式较多;生产大户、机械设备齐全、生产水平较高、秸秆还田量较大的情况下,选择后两种方式较多。从秸秆还田对土壤培肥及对作物生长的有利程度衡量,以后两种方式效果较好,但不同方式各有利弊,应在不同年份采取方式轮换措施以调和各自不足。

1.1.2 麦(油)季水稻秸秆覆盖还田

浙江稻区单季稻或晚稻收割后通常土壤湿度较高,水稻秸秆量又大,实现全量均匀深翻入土比较困难。因此,稻-麦(油)轮作田水稻秸秆经常采用收割后直接还田覆盖于田面的方式,小麦通过抛洒实行免耕直播,然后在开沟机开田沟时,将开出的土壤抛向两边田面,土壤压实秸秆的同时将小麦种子震落到土面。秸秆覆盖还田后,由于地表得不到阳光直射,有效抑制了杂草的生长,即使长出杂草,也矮小细弱。但由于秸秆覆盖还田难以耕作,也在一定程度上影响小麦出苗生长。陆兆红等[8]研究表明,稻秆还田小麦播种量为150 kg·hm-2时,秸秆不还田的基本苗达322.5万株·hm-2,而秸秆还田的基本苗只有252万株·hm-2,且秸秆全量还田带有“地中茎”苗比例高,麦苗明显偏弱。因此,秸秆还田播种量应提高20%左右,播后若遇旱要及时灌水,以利于齐苗与生长,并能加速秸秆腐解。

1.2 双季稻田秸秆翻耕还田

浙江稻区的双季稻种植也占一定的比例,特别是浙中、浙西南地区的种粮专业大户,双季稻种植面积比例很大。

双季稻两季秸秆还田的翻耕方式基本相同,只是前季收割和后季播种的时间间隔不同。早稻稻草还田后紧接着就插播晚稻,因此,秸秆腐烂与稻苗生长同步,两者争夺养分的矛盾较大;晚稻收割稻草还田后到来年春季才插播早稻,此时秸秆已有一定程度的腐烂,秸秆腐烂与稻苗生长争夺养分的矛盾较小:由此造成两季秸秆还田效果差异较大。据朱坚等[9]研究,秸秆还田的早稻较常规化肥处理有增产趋势,增幅为4.5%~10.1%,但秸秆还田的晚稻有减产风险,平均减幅为6.3%。早稻秸秆全量还田后对连作晚稻的不利影响主要表现在有效分蘖减少。闫川等[10]的试验表明,与无秸秆还田的对应处理相比,秸秆还田处理的晚稻平均有效分蘖约减少22.5万·hm-2。朱坚等[9]研究还表明,秸秆还田有利于降低稻田氮、磷流失风险.且降雨量较大的早稻季比晚稻季效果更明显,与常规化肥处理相比,秸秆还田能够使早稻和晚稻径流总氮含量分别降低14.7%和6.6%、总磷含量分别降低8.8%和10.5%。因此,早稻季的晚稻秸秆还田易操作且效果明显,晚稻季的早稻秸秆还田时间紧,需要提高施肥水平,防止因养分争夺造成分蘖减少而减产。

2 秸秆还田量及肥料配施问题与对策

2.1 秸秆还田量

秸秆直接还田数量理论上以还田的秸秆量能够维持土壤肥力水平、逐步提高土壤有机质含量为准则。秸秆还田量过大对作物生长产生的影响主要是前期与作物争夺养分,造成分蘖数降低。潘玉才等[11]研究表明,麦秸还田对稻谷成苗和稻苗分蘖有一定的影响,还田量越大,成苗率越低;徐国伟等[12]试验表明,随着麦秸还田量增加,直播水稻产量表现出先增加后降低的趋势,有效穗数随着麦秸还田量的增加而降低,结实率、千粒重表现为先增加后降低,秸秆还田量在6 t·hm-2时,直播水稻较对照增产17.9%,而过高的秸秆还田量(7.5 t·hm-2)导致每穗粒数明显减少,从而导致减产。邵鹏等[13]研究表明,水稻秸秆全量还田导致小麦减产显著,综合考虑,水稻秸秆还田量以5.25 t·hm-2(即每667 m2还田量350 kg)以内为宜。汪军等[14]研究表明,双季秸秆还田土壤碱解氮、铵态氮、硝态氮含量显著低于单季秸秆还田,这可能是由于双季秸秆还田后,大量秸秆为微生物生命活动提供了充足的碳源,微生物活动旺盛,消耗较多有效态氮素来合成细胞体,从而降低了土壤中的碱解氮、铵态氮、硝态氮含量。因此,单季还田量5~6 t·hm-2、全年还田量10~12 t·hm-2为比较适宜的还田量。但在当前各地全面禁止焚烧秸秆的形势下,在没有采取其他综合利用的情况下,全量还田是必然选择;因此,必须提高秸秆还田农田的综合管理水平。对于浙江省的稻-麦(油)轮作田,小麦产量不高,秸秆量不大,油菜秸秆量也不大,小麦和油菜秸秆全量还田操作问题不大;双季稻及浙北地区粳稻品种的单季水稻秸秆还田操作问题目前也不突出,但多年连续还田后对土壤养分变化及农作物生长的影响如何仍有待观察和研究;目前秸秆还田量过大的操作问题主要表现在单季杂交水稻,稻—麦(油)轮作田单季杂交水稻产量通常可以达到9~12 t·hm-2,甚至更高,若全部用于还田,不易操作。解决秸秆还田量过大的问题需要开发秸秆多途径的综合利用,如通过复合处理等技术实现水稻秸秆资源饲料化利用[15],或作为菌菇培养料,通过培植大球盖菇形成渣料,回田后可少施基肥10%~15%[16]。此外,水稻秸秆还可用于制作具有一定防湿性、无甲醛释放等优点的装饰板材[17]。

2.2 秸秆还田的肥料配施

2.2.1 秸秆还田的养分释放特征

武际等[18]研究小麦秸秆腐解特征发现,0~30 d为秸秆快速腐解期,30 d时秸秆养分释放率达到最高值,土壤有机碳、全氮、碱解氮和速效磷含量增加的幅度也相应达到最大值,30 d后,还田秸秆养分释放速度减缓。戴志刚等[19]对不同秸秆(水稻、小麦、油菜)腐解的研究表明,经过124 d的培养,不同秸秆的累积腐解率均在50%左右,累积释放出来的氮量占秸秆中总氮量的50%左右。秸秆中磷、钾释放速率较快,淹水后第1天,水稻、油菜、小麦秸秆就有47.10%、38.41%和25.67%的磷释放出来,2 d后秸秆中90%的钾素释放出来。前36 d是碳的快速释放期,释放量较大,能够提高土壤有机质含量,但氮、磷含量较低,释放量仅占推荐施肥量的1%左右,因而在还田初期可以不考虑其养分贡献。秸秆钾含量较高,并能快速释放进入到水溶液中被作物吸收利用,因此在确定施肥量时可适当减少钾肥用量,追施时间也可适当延后。刘世平等[5]研究表明,麦季稻秸覆盖还田一季后秸秆残留率在60%左右,埋入土中的残留率在40%左右,稻季麦秸覆盖还田一季后秸秆残留率在25%左右,而埋在土中的残留率在20%左右。据梁明华等[20]观察:上水后第5天秸秆已变为黑褐色,有少量臭味,浸出水混浊,已开始腐烂;第12天田中有很多气泡,水面开始泛油花;第17天田中产生大量气泡;第22天田中气泡逐渐消失,水层清晰,腐烂过程基本结束。

彭英湘等[21]研究表明,在不施氮肥情况下,淹水灌溉稻草还田处理的土壤铵态氮浓度要低于移走稻草处理,还田初期,麦秸还田处理平均土壤pH值和氧化还原电位(Eh)分别比对照降低4.2%和19.8%,土壤微生物数量较对照显著增加,土壤矿质氮含量降低3.8%,导致拔节前水稻茎蘖数、叶面积指数和干物质积累量均降低,还田后期,土壤矿质氮、速效磷、速效钾、有机质含量分别比对照增加47.4%、10.4%、6.2%、4.5%。王振忠等[22]研究了秸秆还田+化肥处理的N素供给特点,发现在水稻插秧后10 d内,土壤铵态氮的供给量低于无肥对照,插秧后15 d起铵态氮的供给量明显提高。诸多试验表明,秸秆还田后N素降低造成作物分蘖成穗数减少,从而影响产量。因此,秸秆还田的养分管理重点在前期。

2.2.2 秸秆还田的养分配施

秸秆本身的碳氮比(C/N)很大,施入土壤后微生物腐解作物秸秆需要吸收利用氮素,形成与作物争氮现象,因此需要添加氮源。孙芬芬等[23]测定稻秸的碳氮比为58.25∶1,段宗颜等[24]给出的麦秸碳氮比为67.6∶1。李涛等[25]研究表明,秸秆还田施用无机氮肥调节C/N为16∶1产量最高。在秸秆不还田且施肥合理的基础上,秸秆还田后水稻生长前期调节碳氮比需要添加的氮源量可以通过以下公式计算:

m=M×N×F×(1-β/α)。

(1)

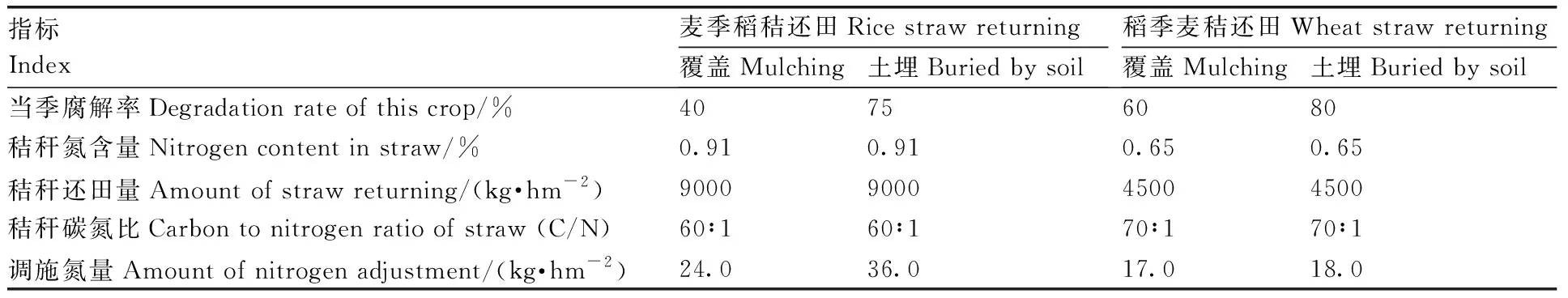

式(1)中:m为秸秆还田后基肥氮素增施量,kg·hm-2;M为还田的秸秆量,kg·hm-2;N为秸秆含氮量;F为腐解率;α为作物秸秆的碳氮比,秸秆碳氮比因时因地有变化;β为秸秆腐解和作物生长需要的适合碳氮比。计算基肥增施氮量(调施氮量)时,α值参考刘世平等[5]的研究结果,稻秸与麦秸碳氮比取整,分别为60∶1和70∶1,β取16∶1,秸秆还田量按照目前浙北地区常规稻麦秸秆量计算。根据式(1)计算获得秸秆还田前期氮素增施量或调施量如表1。

根据表1的计算结果,麦季稻秸覆盖还田、稻季麦秸覆盖还田和土埋还田均可以将基肥、分蘖肥、拔节孕穗肥比例从常规的4∶3∶3调整为5∶2∶3,麦季稻秸土埋还田可以调整为5∶2∶3或6∶2∶2。这与郑宪清等[26]研究提出的秸秆还田后,基肥用量占50%~55%、分蘖肥占15%~20%、拔节孕穗肥占25%~30%的结论一致。王建明等[27]研究表明,麦秸还田提高基蘖氮肥比例有明显的增穗效应,在全量还田的情况下,江苏麦稻两熟制水稻适宜的基蘖肥、穗肥施用比例为(7∶3)~(8∶2),与以上计算运筹的结果也一致。在肥力较低的土壤上实施秸秆还田,可以采用较高的基肥比例,如李录久等[28]在安徽江淮丘陵白土单季稻区,水稻基肥、分蘖肥、穗肥施用比例6∶2∶2运筹方式下,配合实施小麦秸秆直接还田,能有效改良培肥低产白土稻田,提高水稻产量。

秸秆还田后,土壤速效磷、钾肥比不还田土壤有不同程度的增加,特别是秸秆中钾素含量较高,还田后钾素释放迅速,钾素水平提高显著,可以减少钾肥施用量。田卡等[29]研究表明,稻草全量还田可以替代 50%的化学钾肥,“稻草全量还田+化学钾肥减半”处理比全量施用化学钾肥增产6.55%。李继福等[30]研究表明,在秸秆还田条件下:高钾土壤田块(速效钾含量>150 mg·kg-1)适宜钾肥用量平均为38.2 kg·hm-2,比推荐用量减少49.1%;中钾土壤田块(速效钾含量100~150 mg·kg-1)适宜钾肥用量平均为60.0 kg·hm-2,比推荐用量减少20.0%;低钾土壤田块(速效钾含量<100 mg·kg-1),推荐钾肥用量不足,秸秆还田增产效果显著。徐国伟等[31]研究表明,秸秆还田后植株氮含量在分蘖前期较低,随着生育进程而增加,磷、钾含量整个生育期均较高。秸秆还田后,土壤速效磷有所增加,但不显著。刘禹池等[32]研究则表明,稻—油轮作下秸秆还田在油菜季必须注意施用足够的磷肥以满足油菜籽高产的需要。

表1稻—麦轮作田秸秆还田后前期氮素增施量

Table1Nitrogen fertilizer application amount in rice-wheat rotation field

指标Index麦季稻秸还田Rice straw returning覆盖Mulching土埋Buried by soil稻季麦秸还田Wheat straw returning覆盖Mulching土埋Buried by soil当季腐解率Degradation rate of this crop/%40756080秸秆氮含量Nitrogen content in straw/%0.910.910.650.65秸秆还田量Amount of straw returning/(kg·hm-2)9000900045004500秸秆碳氮比Carbon to nitrogen ratio of straw (C/N)60∶160∶170∶170∶1调施氮量Amount of nitrogen adjustment/(kg·hm-2)24.036.017.018.0

3 秸秆还田病虫害防治、水分管理问题与对策

3.1 秸秆还田病虫害防治

秸秆还田引起的病虫害加重是一个重要问题,长期实施秸秆直接还田,会使一些常见病虫害加重。夏艳涛等[33]研究表明,秸秆还田的地块潜叶蝇和负泥虫危害率比秸秆未还田的地块分别高2.5%和0.8%,说明秸秆还田会为害虫提供越冬场所,在一定程度上会加重来年水稻虫害的发生。马书芳等[34]认为,在秸秆还田栽培制度下,农作物病虫害的发生规律也产生了新的变化,土传、种传病害的发生呈逐年加重趋势。刘凤艳等[35]调查表明,空育163水稻秸秆还田与不还田比较,叶瘟病、穗颈瘟、叶鞘腐病、纹枯病发病率对比分别为99.1%和86.6%、87.7%和78.8%、39.5%和26.8%、82.9%和0,说明秸秆还田下水稻病害加重明显,尤其是纹枯病。他们还发现,直接用携带病稻草和未腐熟的病稻草的水稻秸秆还田,第2年复种水稻发生各类病害的概率和比例都较高。杨丽娟等[36]发现,秸秆还田免耕和旋耕处理的小麦根茎部病株率和病情指数都高于深耕处理。毕传跃[37]采用氮肥后移、浅湿灌溉技术,病害全田发病都不严重。张悦等[38]研究认为,秸秆浅层还田会加重病虫害发生,但深耕还田深度达35 cm以上时,可减少田间菌源数量及二化螟幼虫数量。

对秸秆还田的地块,应加强病虫害的观测与防范,对病虫害发生严重的秸秆不宜还田,并建议在管理部门的监督下进行有限范围的焚烧灭害,或进行深耕埋压。晚稻等冬前茬作物秸秆还田可于冬前翻压淹水闷田,消灭病虫草害,以减轻或避免病虫害对来年的影响。但是,由于冬前还田翻压后到春耕生产还需要进行二次机械作业,增加了机械操作成本,因此,目前农业生产过程中大多不采取冬前还田翻压的做法。对于病虫草害比较轻的年份,可以到冬后春耕时翻压,以节省机械操作成本;但对于病虫草害比较严重的年份,仍建议采用冬前翻压灌水闷田的方法。秸秆还田如果造成多种病虫叠加为害,需要采取靠前防治、压前控后、多措并举的防治对策。

3.2 秸秆还田后的水分管理

秸秆还田对土壤湿度要求较高,过干或过湿均不利于翻压耕作。翻压时,旱地土壤水分以田间持水量的60%左右为宜[39],作物收割后及时翻埋入土,可避免因水分损失而导致不易腐解。秸秆还田后,播种时适当镇压浇水,使种子与土壤接触紧密,提高出苗率,防止出现苗黄、苗弱甚至死苗现象。水田中,秸秆还田后释放的养分及作为基肥施用的肥料会以水溶态存在于稻田水中,如秸秆中的钾,培养2 d后秸秆中90%的钾素释放出来[18]。彭英湘等[21]研究认为,灌溉模式和施肥条件对稻草还田的增产效应存在交互作用,早稻的最佳组合为“连续淹灌+稻草还田+配施氮肥”,晚稻的最佳组合为“间歇灌溉+稻草还田+配施氮肥”。

于建光等[40-41]针对麦秸还田研究表明,小麦秸秆腐解产生的酚酸物质对水稻种子发芽和植株生理生化过程产生抑制,须采用换水、双倍水层及泡田等水分管理措施以减缓麦秸还田的负面效应。王保君等[42]研究表明,与常规灌溉相比,浅湿调控灌溉可以提高稻田土壤全氮、铵态氮、硝态氮含量,可以提高产量。因此,秸秆还田后控制不同的土壤水分,选择恰当的灌溉方式,并加强水分管理,对加快秸秆腐解速度并抑制负面影响、提高肥料利用率均很重要。

4 秸秆还田的农机选择、机械操作问题与对策

4.1 收割机类型的选择与应用

联合收割机收获作业是秸秆还田的前提条件,采用稻麦联合收割机(带秸秆切碎装置)收割,可切碎秸秆。常用的自走式半喂入联合收割机一般带有秸秆切碎装置,如久保田488、久保田588、洋马人民号等机型,有切碎和不切碎2种状态可供选择。秸秆全量还田时选择秸秆切碎状态,秸秆切碎长度以小于10 cm较好,作物秸秆切碎后全量均匀抛撒于地表。留茬高度各地差异较大,15~40 cm均有。李正华[43]认为高留茬有利于机械操作和均匀还田。

4.2 翻耕机械的选择与应用

机械选择要求是耕深稳定、碎土质量好、覆盖率高、运行平稳,作业后的田面平整,稻麦秸秆还田作业兼用,技术关键是保证机械旋耕专业深度。采用大中型拖拉机配备耕作机械,实现秸秆还田耕地整地机械化作业,灭茬、碎土、埋草、覆盖一次完成。在还田机械的选择上,可根据实际情况选用多种机械组合,动力机械采用50马力(旧制单位,1马力≈735.5 W)以上拖拉机,还田机械使用反转灭茬旋耕。嘉兴地区也常采用正旋旋耕机进行适度浅旋耕作业后再播种小麦,旋耕深度8~12 cm、播种深度3~5 cm、稻草入土率40%~80%。双季稻稻草还田通常采用翻埋还田,一般翻压深度20~25 cm。水稻秸秆全量还田量较大,须用旋耕机在田块中进行直向与横向2次灭茬翻耕作业,整地平整,埋草率达95%。

在秸秆还田耕作中应防止出现以下问题:一是因秸秆还田量过大及播种机具质量问题造成作物播种质量和出苗差。二是秸秆还田深度不够,与土壤拌和不均匀,旋耕作业后,耕层土壤中有秸秆“聚堆”现象,影响后续的机插秧作业。三是采用机械浅旋耕作导致土壤表层过度疏松,犁底层硬化,耕层变浅,秸秆架空,土壤大孔隙过多,土壤与种子不能紧密接触,影响种子发芽生长,甚至出现吊根、死苗现象[39-40]。郑宪清等[26]提出,稻茬秸秆还田最好采用犁翻灭茬进行翻耕作业,耕深18~20 cm,整地平整,埋草率达95%。

5 小结

秸秆还田的主要问题:一是不同的还田和耕作方式各有利弊,建议采取方式轮换措施调和各自的不足。二是秸秆还田量。还田量以尽可能良好地保持土壤耕作状态、减少对作物出苗、生长的不利影响为宜。理论上,单季秸秆还田量掌握在6 t·hm-2以内较为适宜。在目前全面禁止焚烧秸秆的情况下,过量部分尽可能通过秸秆综合利用途径加以解决。三是肥料配施。配施量以减少秸秆还田与作物争夺养分的矛盾、控制水稻有效分蘖减少为目标。肥力较高土壤或前期施肥量较大的情况下,基肥增施氮肥量可减少或不增施;肥力较低的土壤或前期施肥量较小时,需要增加前期氮肥,前期肥料理论增施氮肥量可根据式(1)计算获得。秸秆还田后,钾肥施用量可以适当减少。四是秸秆还田病虫害防治。应加强病虫害的观测与防范,病虫害发生严重的秸秆不宜还田,或尽早进行深耕埋压灌水闷田。五是水分管理。要针对不同的轮作模式和不同的还田方式,控制适合的土壤水分。对于麦秸还田产生的酸性问题,可采用配施化肥、换水、保持双倍水层及泡田控制方法。双季稻秸秆还田的最佳水分管理方式是早稻连续淹灌,晚稻间歇灌溉。六是农机操作及还田质量。覆盖还田要求达到均匀紧实,埋土还田要达到均匀深埋。